本文即针对“钱从哪里来”这一关键问题,结合实践案例分析全域土地综合整治项目资金筹措来源、运作模式等。

全域土地综合整治

资金筹措来源及比较

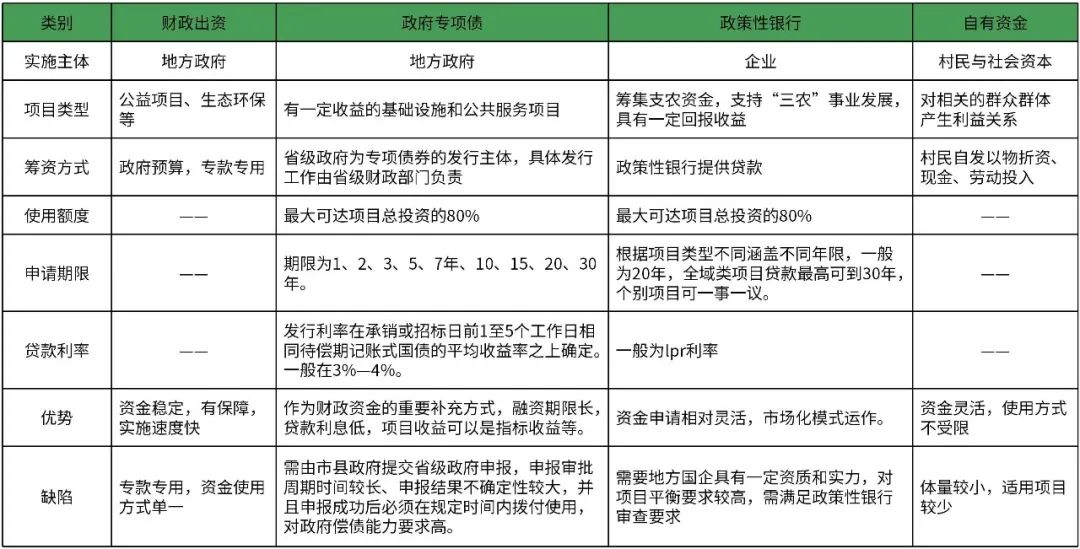

全域土地综合整治的资金筹措来源大致可分为四类:

一是政府财政资金直接提供资金来源。这部分资金包括省、市政府统筹的农村人居环境改造、基础设施建设、乡村振兴和美丽乡村建设等相关涉农、涉地资金。该方式由地方政府主导实施,资金纳入财政预算,专款专用,主要用于公益项目、生态环保等难以产生经济效益的一些工程项目。

二是通过政府专项债、超长期特别国债提供资金来源。主要适用于有一定收益的基础设施和公共服务项目,以及国家重大战略实施和重点领域安全能力建设类项目。该类资金具备债务借贷周期长、利率低等优点,超长期特别国债地方无需偿还利息,但也存在申请审批周期较长、申请额度受限等问题。

三是通过政策性开放性银行申请贷款融资。一般以企业为主体实施,主要适用于国开行、农发行支持的一些项目领域,如农业现代化、新型城镇化、城乡一体化等领域。该方式需要申请的企业具有一定实力,符合政策性银行放贷的相关标准。

四是村民与社会资本自发投入。主要适用于与相关群体具有利益关系的一些项目。

综合来看,针对不同的项目类型,有其适用的资金筹措渠道,一般公益性、准公益性项目,多以财政、政府专项债、专项资金、超长期国债为主;经营性项目,可考虑引入企业投资、政策性银行贷款等社会资本。但鉴于目前政府财政紧张、专项债额度收紧等现实情况,公益性、准公益性项目也需要考虑借助全域土地综合整治这一工具,探索“金融+”模式,拓宽多元化的融资渠道。

土地综合整治资金来源及适用项目比较

图源:自绘

全域土地综合整治资金筹措模式

政府主导模式

该模式中,全域土地综合整治项目的建设资金主要来源于地方政府财政资金(含专项债、超长期国债),一般政府通过公开招标确定项目施工总承包单位,政府负责工程建设投资和其他成本支出,施工总承包方负责施工实施。项目实施后,政府收益来源主要包括土地开发收益、指标交易收益、产业税收等。

以从化鳌头万亩良田建设项目为例,该项目采取EPC工程总承包模式开展,项目建设规模1.13万亩,主要包含低效建设用地整治、农田连片整治、河道防洪排涝治理等内容。项目启动资金为政府财政资金,并进一步申请专项债,主要用于项目建设及后续的其他基础设施建设、公共服务设施建设等内容。

从化鳌头万亩良田项目规划效果图

图源:广州珠江监理咨询集团

在前期政府投入完善基础设施和公共服务设施基础上,吸引越秀集团、区城投集团等社会资本围绕万亩良田,在周边导入田园综合体、产业转型升级、老城市新活力等其他项目。

项目收益方面,通过鳌头万亩良田项目,政府预计可获得指标收益、税收收益。社会资本方通过周边导入的田园综合体和其他产业项目预计可以产生项目运营收益,中长期来看总体可实现收支平衡。通过耕地连片流转和基础设施建设,居民获得每年不低于1500元/亩的流转收益,以及更加优良的人居环境和就业环境。

运营前置的”F+EPC+O”模式

在政府财政紧缺,资金不足情况下,可通过引入国有企业、民企等社会资本,通过向政策性银行贷款等方式筹措资金,以减小地方政府投资压力。该类模式的重点在于通过融资项目整体打包运营,实现项目收益成本平衡。

以惠州市惠城区墨园万亩方为例,惠州市惠城区横沥镇在全域土地综合整治整体谋划的基础上,选取基础较好的墨园万亩方项目,通过产业策划与各类公益性整治项目相结合的方式,“肥瘦”搭配,统筹谋划运作。项目总建设规模1.2万亩,总投资1.48亿元,建设内容包括建设用地整理、耕地提质增量、人居环境整治、东江生态保护修复、特色农业产业园建设等。

横沥镇墨园万亩方田园综合体项目分布图

图源:自绘

本项目由惠城区政府授权区属国企作为项目的实施主体,承担投融资、建设和运营管理工作。项目收益主要为运营收入,运营期按17年计算,项目收益包括高标农田流转收入、墨园村文旅运营收益、滨江经济带经营收入、产业园出租收入四个方面。项目成本则主要包括用地租金、产业园管护、运营成本、折旧及摊销费、财务费用。经融资测算,各年累计净现金流量大于零,并且可以达到设定的基准收益水平,目前融资可研已经农发行审核通过。

特许经营模式

该模式目前多用于基础设施和公共事业类项目,政府采用公开竞争方式选择境内外的法人或者其他组织作为特许经营者,并签订特许经营协议明确权利义务和风险分担,约定其在一定期限和范围内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益。

特许经营者可以自身直接运营,也可成立特许经营项目公司,由项目公司进行具体建设运营。项目经营收入需具备覆盖建设投资和运营成本并获取一定投资回报的条件。

以英德市农村供水“三同五化”县域统管改造提升项目为例,其项目总投资为13亿元,包括新建和存量资产转让两部分,通过搭配一部分存量资产运营收益平衡新建项目成本。项目由央企中标,通过央企成立项目公司负责资本金投入和融资,项目资本金比例占总投资20%,贷款资金占80%。

项目通过使用者付费方式获取回报,按照政府方批准的收费标准向服务范围内用水户收取用水费用,用于银行还款和成本支出。特许经营期满后,项目公司需将资产无偿移交给水利局或其指定机构。

特许经营模式同样可以用于全域土地综合整治项目当中,可以将具有一定关联性,且能一体化实施的公益性、半公益性、产业类项目搭配融合,一起采用特许经营模式一体化实施。

全域土地综合整治资金投融资

存在问题和对策建议

(1)全域土地综合整治投融资存在问题

◆ 项目融资平衡难度高

全域土地综合整治项目通常具有高投资,低收益的特征,采用融资方式开展项目往往因为前期投入大、建设期较长,还款周期长等因素,导致所需的贷款利息数额也很大,加大了土地整治的成本,使得融资项目进入两难困境,一方面资本金不足,政府、国资和社会资本都难以拿出足够的资本金去投资;另一方面,使用贷款融资,贷款金额越大,也就越会面临高昂的利息成本。

◆ 产业导入难度较大

通过产业导入反哺全域土地综合整治项目投资,既有利于社会资本获得长期的经营性收益,也有利于带动整治区域经济发展和提高当地农民收益。同时考虑到项目融资需求,为使收益能够覆盖成本和利息,一般融资项目包也需导入一些高收益的产业类项目。然而目前来看,运营周期长、收益不确定性较大、受地域限制大等特性将导致产业导入和运营难度大,相关运营主体积极性不高。

◆ 社会主体融资门槛高

全域土地综合整治项目的所需资金数量较大,通常采取社会资本注入资本金,向政策性银行融资的模式。但是该模式下,金融机构在提供融资支持时会重点考察项目的经营性收益、借款人还款能力、还款资金来源、抵押担保等情况,一般企业难以达到相关要求。

(2)全域土地综合整治投融资对策和建议

◆ 凸显优势,因地制宜

如惠城区墨园万亩方项目,针对墨园村自身农业耕地亟需连片规模化运作诉求,以及自身文旅资源基础,项目包策划万亩方耕地连片整治、零散低效建设用地整理、田园综合体等项目,申请对口的农发行农村土地流转和土地规模经营贷款,为农业产业规模化运营提供用地和资金保障。

◆ 运营前置,“肥瘦”搭配

将产业发展作为项目收益平衡的支撑点。一是采取运营前置的方式,做大收益,提前导入具有实力的运营企业,如积极与农业龙头企业以及具备规模化现代化种养殖的现代农业企业合作,推广“公司+合作社+村集体+农户”的土地经营模式,充分实现整治土地的高产增收。二是通过项目“肥瘦”搭配,做匀收益,将收益较高的项目、特许经营项目等打包进入融资包,从而实现项目整体的收支平衡。

◆ 保障融资,灵活支持

针对不同类别全域土地综合整治类项目的特点,提供与之对应的金融支持模式,提供如利率下调、建设期利率减免等金融优惠政策,在深入了解各地整治项目资金需求及困难问题等情况,针对项目实际为融资提供最佳方案。

供稿|国土综合整治与规划设计所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):土地综合整治14|钱从哪里来?探索“金融+”全域土地综合整治资金筹措模式

规划问道

规划问道