写在前面

地铁站及周边区域不仅是城市的交通枢纽,更是本地居民交往、活动的公共空间。随着城市进入存量发展时代,城市建成区既有地铁站的品质提升愈发重要。借鉴哥本哈根、莫斯科等国际城市通过改善轨道交通车站周边公共空间提升区域活力的成功案例,总结地铁站改造可借鉴的理念和思路,以及建成区地铁站周边环境品质提升类项目的适用性和限制因素。以北京市地铁梨园站交通接驳与公共空间环境综合改善项目为例,运用PSPL与“路见”公众参与等调研方法,分析其现状空间环境问题及成因。提出综合改善地铁周边交通与空间环境的若干策略和方法,包括广泛开展公众参与、设立地铁站前广场、增加步行空间、精细设计非机动车停放区、引导规范停车秩序等。

陆苹

宇恒可持续交通研究中心 高级城市规划师

研究背景

随着世界范围内城市向着“可持续、高质量”方向发展,轨道交通车站周边环境品质提升成为城市更新及绿色交通发展的热点议题。城市逐渐意识到轨道交通车站区域不应仅仅被当作纯粹的交通空间来布局和设计,还应承担城市各层级场所中心的功能。一个以人为本高品质的解决方案可以成为提升轨道交通车站区域环境与吸引力的范本,不仅能够完善地铁与周边区域的高效联系,增加轨道交通的比较优势,还有助于打造“15分钟生活圈”,为衔接市民日常通行与活动提供一个更加多元的场所。

北京作为中国内地第一个开通地铁的城市,依然处于轨道交通建设的高峰期。截至2023年3月,北京市已开通运营轨道交通线路27条,运营总里程807 km。《北京市轨道交通线网规划(2020年—2035年)》[1]中提出“到2035年,北京轨道交通线网总规模将达到约2 673 km”。根据《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年—2035年)》[2],到2035年城市副中心将构建“环形+放射”的轨道交通网络,轨道交通线网密度达到1.1~1.2 km·km-2。但是,由于部分地铁站建设年代较早,地铁站内外空间环境存在着诸多问题,如接驳交通组织混乱、人车交织现象明显、空间利用效率低、环境设施缺损、乘客进出站及换乘体验不佳等,极大影响着人们的出行感受。

本文结合国际经验,以北京市地铁八通线梨园站为例,重点研究地铁站周边交通与公共空间改造设计策略。

国际经验借鉴

1

哥本哈根Nørreport车站:高效的空间布局满足高强度功能需求

Nørreport车站是哥本哈根最繁忙的交通枢纽,每天有超过25万人次使用[3]。在改造之前,这里不断涌入的摊位、私人汽车、公共汽车、自行车和人群,使车站周边成为一个混乱、不安全和嘈杂的消极城市空间(见图1a)。2012—2015年,哥本哈根市启动了对Nørreport站的改造(见图1b),增加开放性和整体性,使其更符合使用需求。改造的一个主要目标是提高自行车停放的空间与品质——为2 100辆自行车提供便捷的停车位。另一个改造目标是改善空间布局和环境品质,以提升乘客到达、通行的体验[4]。

a 改造前

b 改造后

图1 Nørreport车站改造前后对比

图片来源:cobe.dk,archdaily.com。

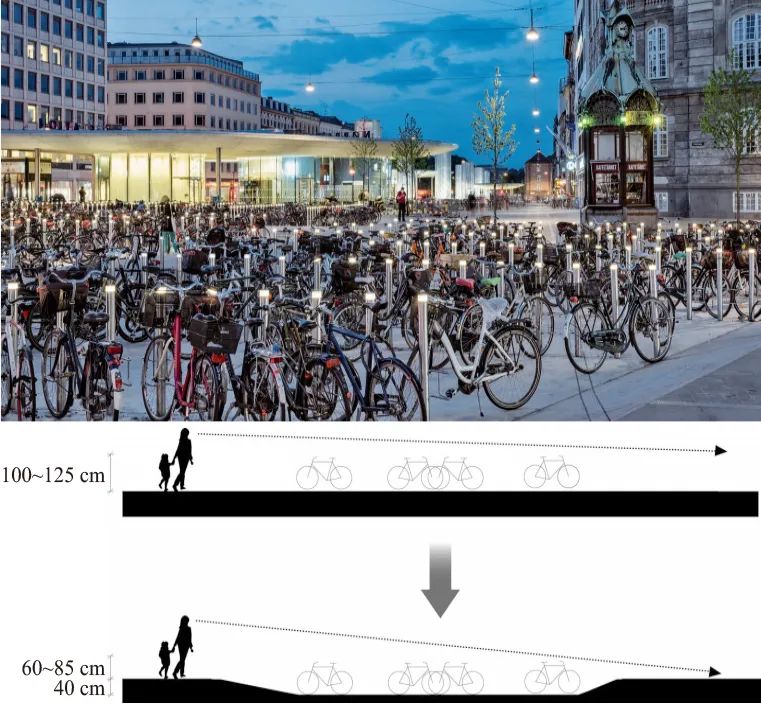

广场上设置了充足、高品质的自行车停放区(见图2)。场地采用下沉式“自行车停车岛”[3]形式,将停放区内地面标高降低40 cm,使自行车高度在行人视线之下,确保视野畅通无阻。此外,广场还对行人、自行车通过的主要区域进行了精细化设计,如在道路交叉口增设自行车过街引导线、设置连续的盲道等。

图2 Nørreport车站自行车停车岛设计

图片来源:archdaily.com。

该车站的改造案例表明,地铁站是城市建成区中功能性极强的高密度场所,需要对有限的空间进行最高效的利用,主要设计策略包括精细化设计各种接驳交通方式的流线,按需共享和区隔不同的功能性空间,保留广场的整体性及灵活性,并引导各类人群有序使用。

2

莫斯科Triumfalnaya地铁广场:从交通空间到活力社区中心

莫斯科自2012年提出了“向着一个以人为本的伟大城市转型”的城市愿景,并开展了该市历史上最大规模的城市空间改造项目——“我的街道”工程,5年间组织了超过200个项目。Triumfalnaya地铁广场改造是其中著名案例之一。

Triumfalnaya地铁广场位于莫斯科的Tverskaya大街与花园环路交叉口旁,面积为13 740 m2。在转型之前,这里是一个庞大而混乱的交通枢纽,广场的一半被不受监管的停车场占用(见图3a)。设计师取消了停车场,清理出完整的公共空间,并划分出一个长方形的开放广场和一个由墙壁围合的紫色花园。广场上沿种植池设置充足的座椅,满足游客休息需要(见图3b)。

a 2012年

b 2018年

图3 Triumfalnaya地铁广场改造前后对比

图片来源:Gehl Architects。

经过改造,Triumfalnaya地铁广场从一个通行空间演变成了一个停留空间,人们可以在此开展各种活动,比如聚会、喝咖啡、街边演奏、滑滑板等。丰富的活动和用途使这个改造后的广场很快家喻户晓。而其中别具一格的秋千设计,更是吸引着各年龄段的人群前来享受其中的乐趣。

该案例表明,地铁站是市民日常生活使用频率最高的城市空间之一,在通行功能之外整合停留、会面、购物等功能。地铁站从一个纯粹的交通空间转化为社区中心,是社区营造的重要机会点,也是提升城市人居环境的高效途径。莫斯科Triumfalnaya地铁广场不仅为出行者提供了更高的生活品质,也塑造了以人为本的城市形象。鉴于该项目的良好效果,莫斯科又逐步开展了16个地铁广场的环境提升项目。

地铁站改造适用性分析

1

既有车站改造选取原则

地铁站周边的交通与公共空间改造项目具有空间紧凑、灵活性强、投资少、市民获得感强等优点,但同时也无法回避权属复杂、事权主体多等特点,在确定立项前应审慎判断是否具备改造条件。判断主要依据三个原则:

1)规划稳定性强。

地铁站空间环境微改造应与大规模城市更新相区分。在选取改造车站或地块时,宜避开车站周围有大型城中村、待规划用地,或其他未来5年内有大型改造计划的情况,以确保周边规划基本稳定。

2)实施可行性高。

近5年,车站周边300 m范围内公共区域(非地块红线内)没有进行过大型改造,如新建小区、新建商业中心等,避免反复施工;规划地块改造范围权属清晰,有明确实施主体或业主,改造可行性高。

3)改造迫切性强。

宜选取当前问题突出、改造迫切性强的车站。典型问题包括车站出入口周边交通组织混乱、机非冲突矛盾严重、公共环境较差等。

此外,车站出入口所在道路沿线150 m范围内应以非封闭地块为主。若周围以封闭工业大院、大型封闭式小区(无底商)等为主,则改造潜力较小,预期改造效果不突出。

1

梨园站改造适用性分析

地铁梨园站地处北京城市副中心老城片区,紧邻九棵树东路和云景东路,片区以成熟的居住社区为主,底商发达,配套完善,规划稳定性较强,周边没有大规模更新计划。周边贵友大厦及淘宝城均为单一业主,沟通协调难度相对可控,实施可行性高。

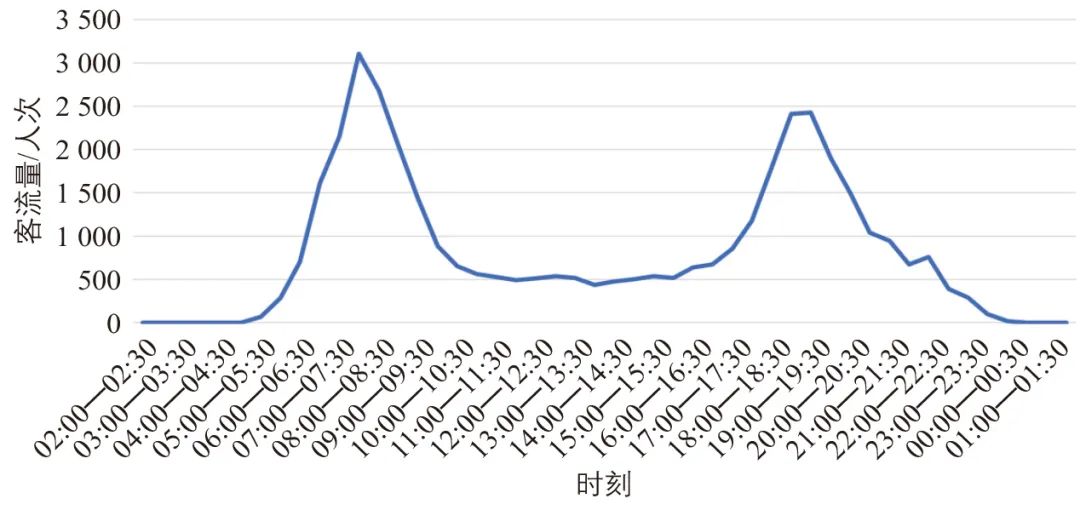

同时,地铁梨园站定位为服务周边居住人口为主的社区型车站,站点周边800 m范围内80%以上面积为居住用地,人口密度达到3.97万人·km-2,位列全市地铁站第13名、通州区地铁站第1名[5]。较高的人口密度使得梨园站客流量较大,工作日日均进出站约4万人次,其中早高峰半小时内约2 900人次(见图4)。

图4 梨园站单日进出站客流量分布

图片来源:北京地铁运营公司。

地铁梨园站于2003年底投入使用,因其建成年代较早,原有功能布局与流线组织已无法满足当前需求。地铁出入口周边交通组织混乱、机非冲突矛盾严重、公共环境差等问题较为突出,改造迫切性强。

调研方法

1

公共空间—公共生活调研法

公共空间—公共生活调研法(Public Space & Public Life Survey,简称“PSPL调研法”)是由丹麦城市规划师扬·盖尔(Jan Gehl)创建的研究公共空间和公共生活关系现状的调研诊断方法[6],主要包括现场计数、地图标记、实地考察和访谈[7-8]环节。相较于一般城市公共空间,地铁站周边区域承担着交通集散和公共活动双重属性,因此,在传统PSPL调研法基础上,本文特别针对地铁站区特点进行优化调整。

1)全方式交通量与停留情况调查。

通过统计地铁站各个出站口及周边400 m范围内主要道路上各类交通方式的交通量,判断场地周边的交通特征(见图5a)。

由于梨园站临近道路交叉口,本次调研还特别关注交叉口的通行情况,调查对象为距离地铁站出入口最近的(或位于进出站主要流线上的)交叉口。调查内容包括交叉口信号相位设置、各个方向进出交叉口的交通量、现状各个方向车道数量、现状各个流线之间的主要冲突点等信息。

除交通量情况外,还需关注地铁站作为城市公共空间节点的使用情况。因此,将公共空间分为若干区域并编号,每隔2 h记录当前场地内每一位停留者(非通过性人群)的个人特征及其当时的活动内容,如站立、聊天、使用电子产品、等公共汽车、坐在公共座椅上、运动等。

相比于交通量(动态)调查,公共空间停留活动(静态)调查能够反映乘客或居民是否愿意使用地铁站周边的公共空间并开展活动。

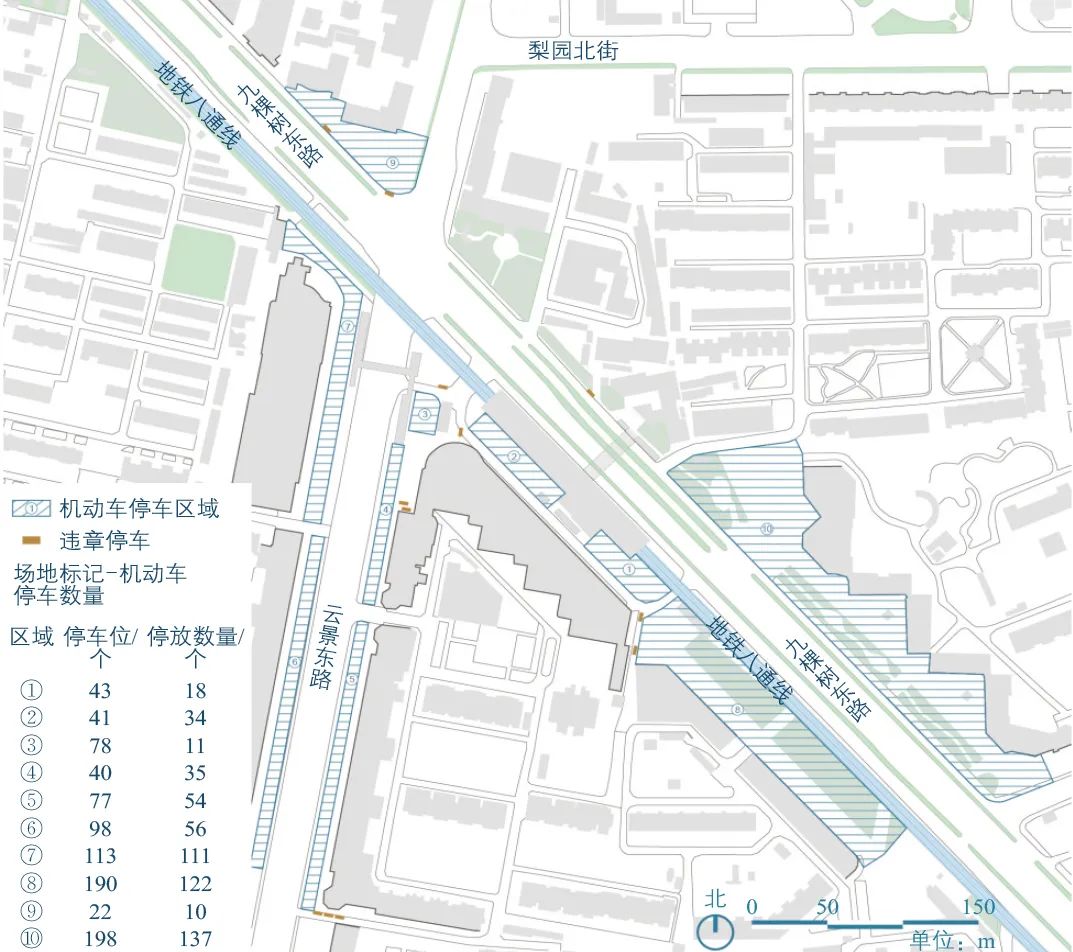

2)接驳情况调查。

为了解地铁站周边公共汽车、非机动车等接驳设施的使用情况,调研还应统计以下信息:①与地铁站存在主要关系的公共汽车站在相应时段内的上、下车客流量及公共汽车运营数量;②地铁站100 m范围内非机动车停放场地规模与实际停放数量、位置;③地铁站周边机动车停车场范围、停车位数量以及实际停放量(见图5b)。

a 交通量及停留活动调查

b 机动车停车场地标记

图5 梨园站PSPL调研图纸

3)场地标记。

场地标记所形成的现状地图能够辅助设计者评估场地空间情况,并能用于改造前后对比。以直接与地铁站相邻的区域为标记对象制作场地标记底图,标记位于该范围内的所有公共区域(如街道、广场、公园、底商空间等,不含封闭式小区内部或建筑内部)各种空间信息,如公共设施(座椅、垃圾桶、市政电箱等)、植被(草坪、高大乔木等)、边界(护栏、高差、陡坡、水体等)以及其他根据现场情况认为相关的内容。

2

公众意见征集

1)使用者及管理者采访。

通过采访地铁站的乘客、管理者(如地铁管理者、共享单车运营人员),能够更加清晰地了解场地的使用规律、现状问题、使用感受等信息,而这些信息既可以作为客观调查结果(如交通量调查)的有效补充,也是最便捷、低成本的公众意见收集方式。

对地铁站乘客的采访内容通常包括:出发地及最终目的地、出发地与地铁站的接驳方式(步行、私人自行车、电动自行车、公共自行车及共享单车、公共汽车、私人汽车、出租汽车、网约车等)、被采访者的年龄和性别等。采访结果清晰地显示了梨园站使用者目的地分布(主要位于地铁站附近的小区,可用于分析地铁站的主要客流方向)、各接驳方式比例(可结合地铁站客流量估算各接驳方式总体人数,便于后续依照使用需求分配场地空间、配备相应设施)等。

对管理者的采访内容应围绕运营管理制度、运营规律、管理者个人感受等方面具体确定。根据管理者的反馈意见,对使用者的采访时段选择在早高峰之后,即10:00—12:00,控制采访时间及问题数量,采用口头采访形式并由调研员记录。

2)基于线上平台开展公众意见征集。

通过微信小程序“路见PinStreet”征集地铁乘客及周边居民意见,完善公众参与渠道,建立“问题征集—方案反馈—改造评估”全流程公众参与机制。

在梨园站改造的概念方案阶段,项目组就改造方案公开征求意见,开展了“路见梨园站”公众参与活动,共收集到来自297位居民的564条有效提案。基于对公众提案的分析,方案设计更具针对性、更符合市民核心诉求。此外,在改造实施后,再次开展公众满意度调查,评估改造效果和影响,可为后续运营管理、渐进式改造提供依据。

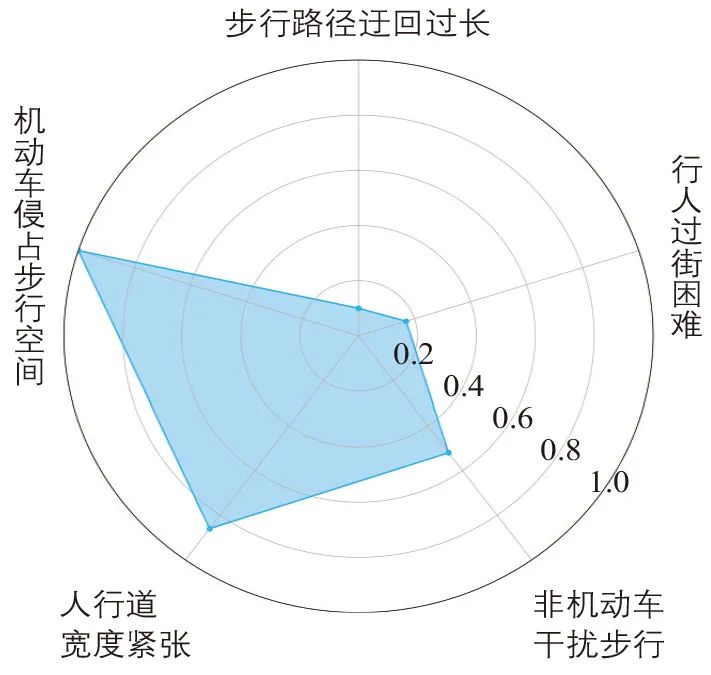

改造诉求

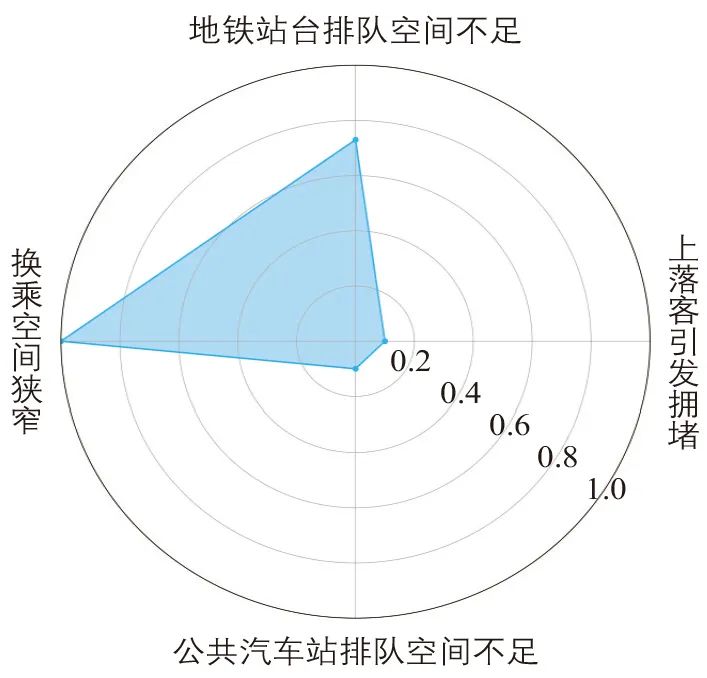

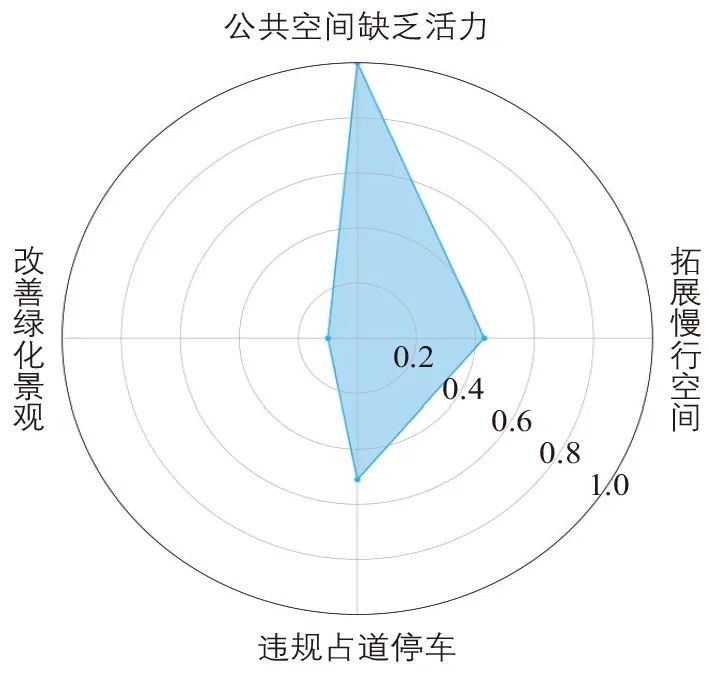

基于公众意见征集结果,相比于现有以车为本的交通组织方式与空间环境,本地居民表示需要更多自行车停放空间、更宜人的排队体验、更优美的站域环境。步行通道受阻、公共交通换乘不便、公共空间品质低是当前最亟待解决的三大类问题(见图6)。

a 步行空间

b 公共交通设施

c 公共空间

图6 改造诉求

1

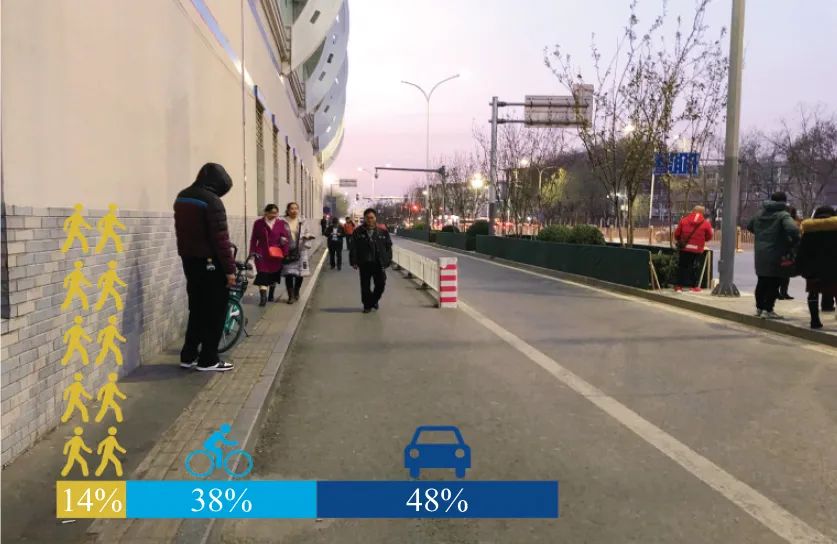

步行通道受阻

梨园站及周边区域呈现较强的机动车导向特征,紧邻九棵树东路、云景东路两条繁忙的城市主干路,乘客无论通过哪种交通方式——步行、骑行、公共汽车、自驾车或乘坐小汽车——到达地铁站均面临着极大的挑战。调查显示,在工作日晚高峰时段九棵树东路南侧辅路行人交通量占断面流量的91%,然而在空间分配上,人行道、非机动车道与机动车辅路宽度分别占14%,38%与48%(见图7a)。由于空间不足及缺乏有效的交通组织,不同交通方式互相干扰严重。此外,局促的车站出入口空间进一步被机动车、自行车与电动自行车、冗余护栏等占据,早晚高峰时段行人通行不畅(见图7b)。

a 梨园站站房北侧现状晚高峰

b 梨园站站前现状早高峰

图7 梨园站行人空间严重不足,交通组织混乱

2

公共汽车换乘不便

调查发现,有近20%的乘客通过乘坐公共汽车到达地铁站,而周边的两组公共汽车站到达地铁站的实际步行距离平均约为300 m,远超《城市轨道沿线地区规划设计导则》[9]中“公交换乘场站与站点出入口的步行距离宜控制在150 m以内”的建议距离。公共汽车站的设置未能和轨道交通车站紧密联系,且换乘路线沿途品质欠佳。

3

空间品质低效

由于缺乏对公共空间细部的关注,现有的空间品质无法满足本地居民的空间使用需求,如缺少充足的遮阴和可供休憩停留的座椅、封闭的绿化空间无法被使用、设施破损陈旧等。

交通与公共空间环境改善策略

基于现状问题识别,通过广泛开展公众参与并回应市民核心诉求,方案提出设立地铁站前广场,把小汽车空间归还给行人,增加步行空间、减少行人绕行,精细设计非机动车停放区,引导规范停车秩序,以期围绕梨园站打造便捷、高品质的城市门户中心,实现优化交通组织、改善接驳体验、塑造社区中心、加强生态韧性的目标(见图8)。

a 现状

b 改造效果

图8 梨园站现状与改造效果示意

1

取消站前机动车停车,打造行人广场

北京城市副中心将构建以人为本的综合交通体系和高品质、人性化的公共空间,提高轨道交通车站接驳换乘水平,营造舒适有序的步行和自行车接驳环境[2]。轨道交通车站核心区是城市中人流高度密集区域,其功能组织优先级应遵循行人>自行车和电动自行车>公共汽车>小汽车(临时停靠)>小汽车(长时间停放)的关系。通过统筹考虑车站周边地铁用地、市政用地、建筑前区,实现“到边到角”高效利用城市空间,打造活力地区门户中心。

在地铁站前设置机动车停车场与匝道,是在远郊轨道交通车站发展P+R模式的历史遗留产物[10]。经调研,北京市五环路外地铁站的P+R停车场工作日使用率差异较大(梨园站、生命科学园站的P+R停车场空置率分别为24%和95%),且停放用于接驳地铁的需求较低。基于对梨园站周边300 m内现状机动车停车场空间容量及使用情况调研可知,取消站前停车后,梨园站周边既有停车场能够满足停放需求。此外,站前停车场经营权业已到期,为实施改造奠定了现实基础。

通过设立地铁站站前广场,把小汽车停放空间归还给行人(见图9a和9b)。在保障进出站乘客通行安全的基础上,广场内进一步结合乔木设置围树座椅,提供可遮阴的休憩空间;结合铺装设计,在地铁主入口、道路交叉口、地下通道出入口、公共汽车站等地点之间设立连续的盲道系统,并在铺装上嵌入照明灯具,提供通行指引,为市民提供更加安全、舒适的步行换乘和休憩停留空间。截至2023年7月,站前广场已初步改造完成(见图9c)。

a 现状

b 改造示意

c 改造后(初步)

图9 梨园广场改造前、改造方案与改造后对比

2

取消机动车辅路,增加绿色交通空间

根据国家及北京市地方标准,地铁站出入口周边50 m范围内人行道通行空间的最小宽度不小于3 m[11-12]。现状九棵树东路、云景东路人行道、非机动车道较窄,其中梨园站北侧人行道宽度不足0.5 m,市民对此反应强烈。通过取消九棵树东路该路段两侧机动车辅路、压缩云景东路机动车道宽度,拓宽人行道、非机动车道和公共汽车站台宽度,改善绿色交通出行环境,保障出行安全。

3

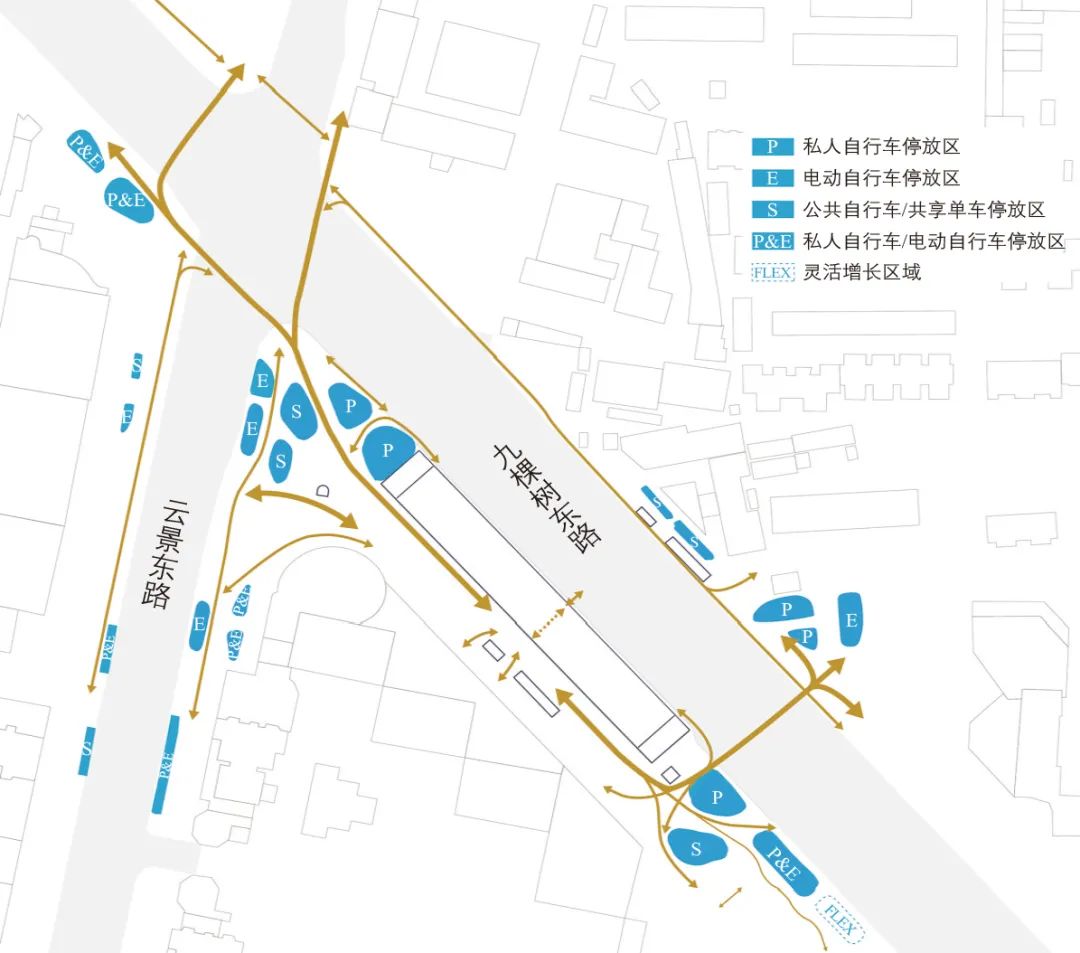

精细设计非机动车停放区,规范停车秩序

随着轨道交通客流量的不断攀升,自行车停车难成为地铁站的痛点之一。公共自行车及私人自行车停放是本次调研中市民最关心的第一和第四项议题。通过按需定量设置公共自行车(共享单车)、私人自行车和电动自行车停放面积,结合流线科学确定停放区域,加强运营管理,为车站周边非机动车停车难的共性问题提供解决思路和路径。

1)依据通行路线,合理布局停放位置。

根据通行期望流线,在靠近地铁站、公共汽车站、过街处等区域分散设置私人自行车、电动自行车、公共自行车(共享单车)停放区(见图10),在保障站前疏散空间的基础上,减少骑行者绕行。

图10 通行流线及规划私人自行车、电动自行车、公共自行车及共享单车停放区布局

2)预留增长空间,按需设置停放面积。

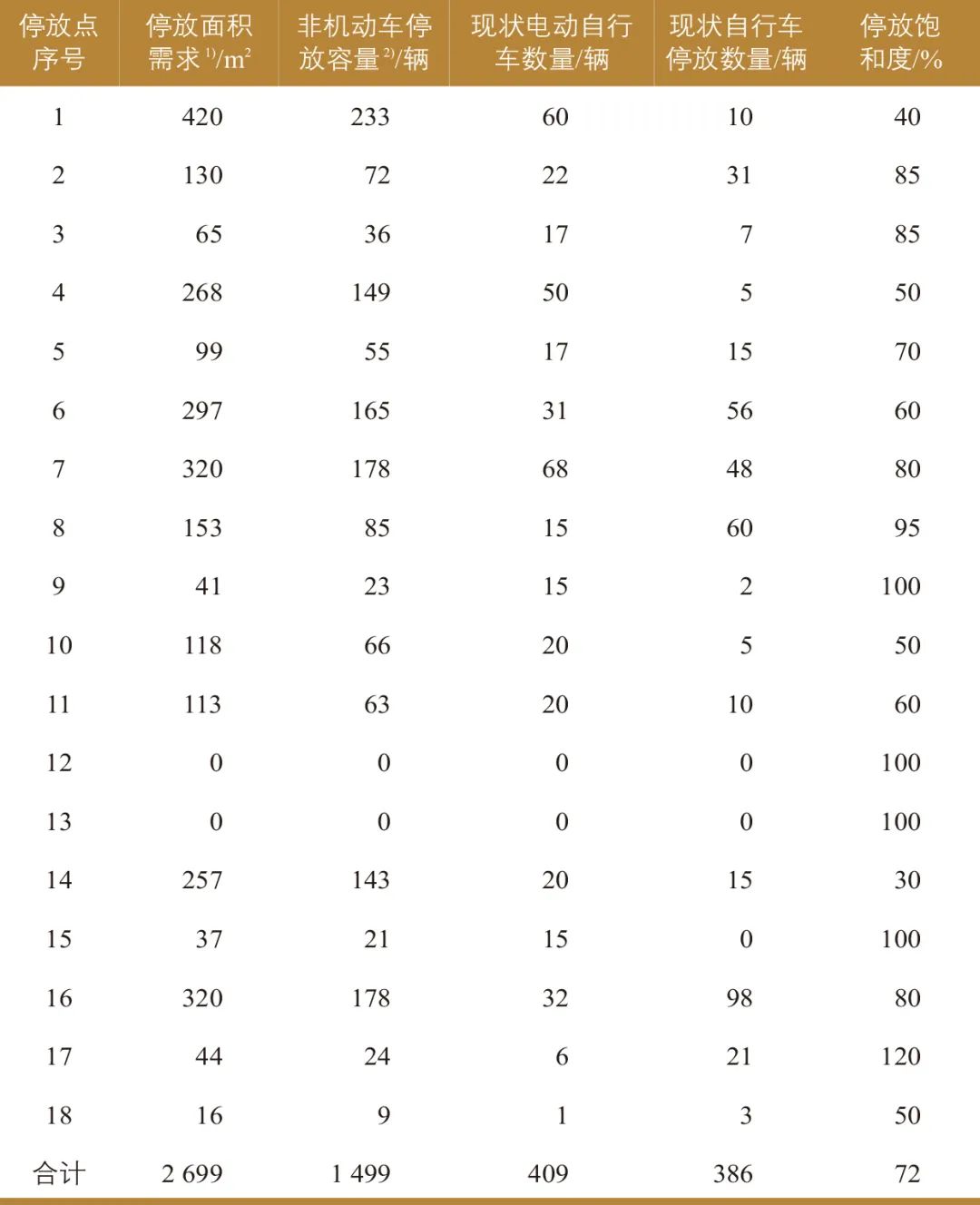

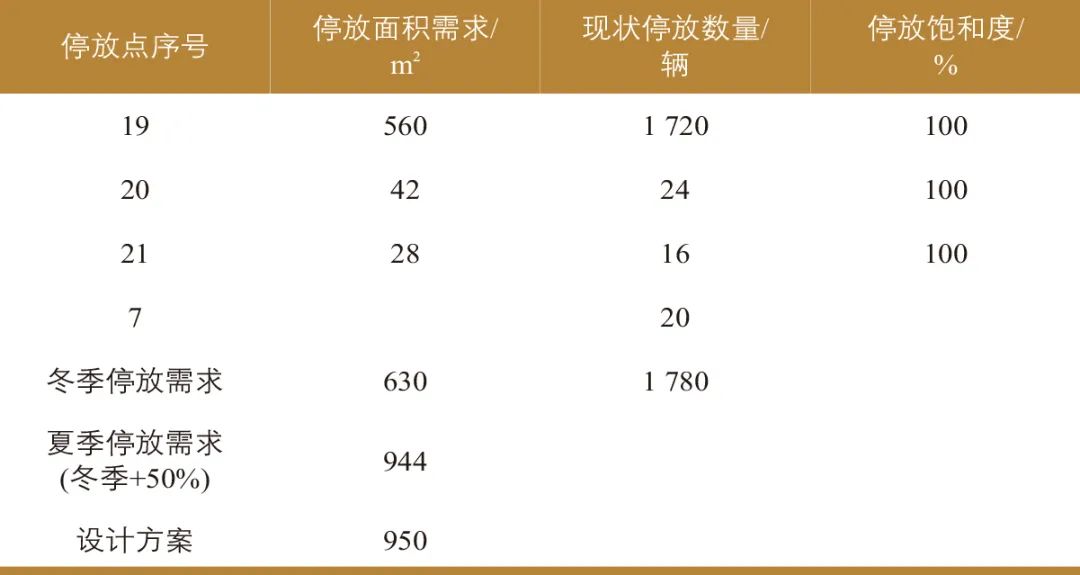

在设计非机动车停放场地时,应在现状非机动车停放总量基础上预留一定的增长空间。首先由于调研时间是冬季(见表1),夏季停放需求在冬季停放需求的基础上增加50%,在此基础上再预留30%未来增长量,据此划定各类非机动车停放区空间(见表2~表3)。其次,满足市民停放需求的同时,规范停放秩序,避免高峰期自行车乱停乱放问题。此外,还应随着需求不断变化(例如周边新物业的开发、新地铁线的开通等)相应调整非机动车停放面积,避免空间浪费或秩序混乱。

表1 冬季自行车及电动自行车停放空间统计

1)参考丹麦《自行车停放手册》[13]中对自行车停车空间的要求,双排停放布局情景时每辆自行车所需停放面积为1.7 m2(使用普通停车桩、含自行车通行空间)。考虑场地不规则的空间布局,本文按每辆自行车停放面积1.8 m2设定停放面积参数,则停放面积需求=自行车停放容量×1.8;2)每辆自行车停放面积1.74 m2(使用普通停车桩情况下),电动自行车是自行车的1.388倍,即2.5 m2,则非机动车停放容量=(电动自行车数量×1.388+自行车停放数量)/停放饱和度。

表2 私人自行车及电动自行车停放空间规划容量估算

表3 公共自行车及共享单车停放空间统计及估算

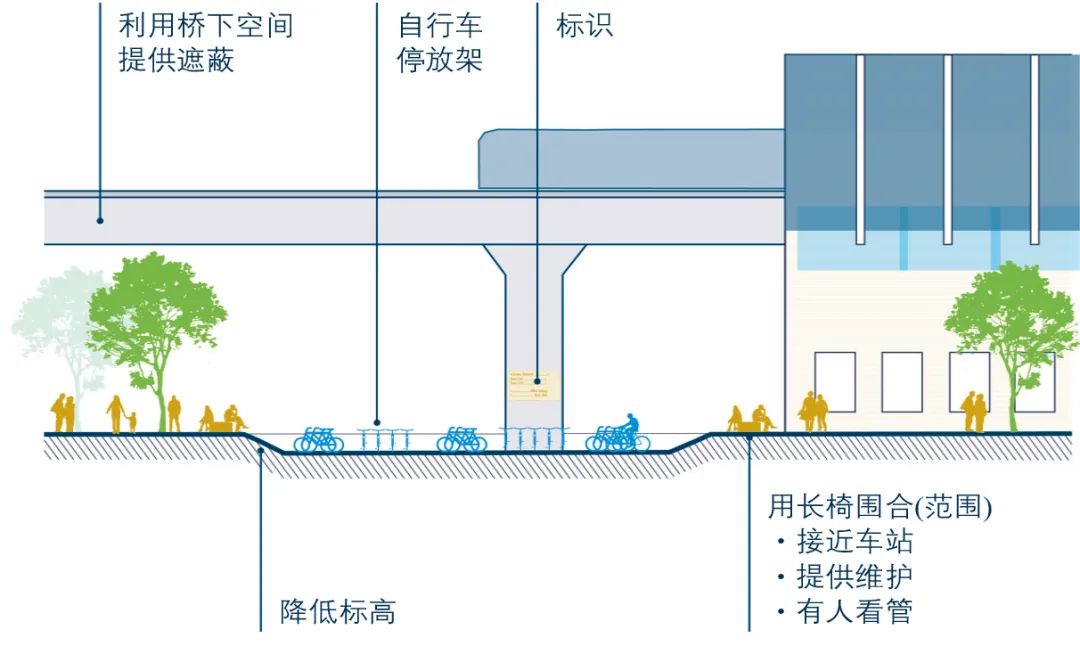

3)采用微下沉停车岛方式。

借鉴丹麦哥本哈根市的经验,将集中成片的自行车停放采用微下沉停车岛方式布局(见图11),清晰划分停、行区域。结合场地地下设施实际情况,自行车停车岛下沉路面30 cm,岛内设排水口,在视觉上减少自行车停放对广场行人的干扰,并通过高差强调出功能区域,有效引导人们进入停车区域,有助于保持通道的畅通与有序停放。电动自行车的停车区域不做下沉处理(考虑到车身较重推行不便),通过设计手段引导电动自行车与自行车分开停放。

图11 自行车停车岛示意

技术研究方法创新

1)目标导向,从需求预测到回顾分析。

相比于传统改造项目从现状分析与需求预测(Forecasting)[14]出发,采用目标导向的回顾分析(Backcasting)方法开展轨道交通车站改造研究设计,有助于确保改造计划不偏轨、不漏项,每一条改造措施都为目标服务。在确定车站在区域、线路层面承担职能基础上,将地铁梨园站项目定位为“便捷高质城市社区中心”,表明其服务人群以周边居民为主,具有“交通+社区”双重功能属性。在明晰的定位与发展目标基础上,分解目标并结合现状条件与目标之间的差距,确定行动计划。

2)综合提升,从单一改造到多目标、跨部门方案。

相比于传统的“头痛医头、脚痛医脚”型的单一类型改造,多主体、多目标、跨部门综合实施方案更符合既有轨道交通车站更新项目的需要,是打造高品质试点项目的基础。以梨园站为例,一方面,相比于过去道路铺装、管道敷设等各环节独立进行,综合改造能够尽可能避免反复施工,降低施工对运营的影响;另一方面,可以适当扩大研究范围,如九棵树东路新增过街设施,广场增加休憩座椅,九棵树东路与云景东路交叉口空间优化。基于最适宜场地条件的综合方案是改善轨道交通“最后一公里”步行可达性及出行体验的综合手段,是打造高品质试点项目的基础。

3)数据支撑,量化多场景模拟。

在确定关键节点改造方案时,基于定性、定量调研数据开展多场景模拟,并比选不同方案优缺点及使用条件,有助于支撑最终方案可行性及实施效果。地铁梨园站项目在进行自行车停放布局时,基于PSPL调研数据及现状踏勘统计,确定现有自行车停车量、面积及分布区域,并考虑到季节差异及未来使用增长需求,预留弹性空间。

4)公众参与,巩固改造项目群众基础。

广泛开展公众参与,既可作为方案支撑,又为下一步实施做好铺垫。在地铁梨园站改造方案研究初期,取消站前机动车停车这一改造措施或存在潜在实施风险,站前空间增设休憩设施这一改造措施是否会干扰地铁疏散也存在争议。然而,“路见”公众参与活动数据显示,市民反映现有站前机动车停车影响通行,且普遍提出提升站前广场品质、增设遮阴及休憩座椅需求。

5)记录前后对比,科学评估改造效益。

借鉴多重标准分析法(Multi-criteria Analysis, MCA)[15],在设计阶段、实施后分别对轨道交通车站改造方案前后的社会、经济、环境效益进行分析评估,有助于动态把控方案是否符合预期目标。

据测算,方案有效提升了地铁梨园站周边区域的步行、骑行与公共交通方式的可达性与换乘效率,步行骑行换乘地铁距离最高减少76%,公共汽车换乘地铁距离最高减少72%;方案较现状新增67%的行人、自行车使用空间,有效满足地铁主要使用者的出行需求;增设连续盲道至地铁和底商的主要出入口,改善无障碍服务;新增超2 000 m2景观绿化,并完善排水设施(如下沉式自行车停车岛内设有排水口),综合降低改造对环境的影响,促进环境可持续。

截至2023年7月,梨园站站前广场已初步改造完成(见图12),站前原机动车停车场及机动车匝道改造为行人广场,广场内增设连续盲道、围树座椅、下沉式自行车停车岛等,站前底商立面及无障碍措施、桥下空间业已进行改造,交通组织及公共空间品质得到有效改善。下一步拟开展实施后PSPL调研及居民意见征集,并进一步评估改造效果及效益。

a 站前广场改造前(2019)

b 地铁站出站口改造后(2023)

c 桥下空间改造前(2019)

d 桥下空间改造后(2023)

图12 梨园站改造前后对比

写在最后

相比于一般城市公共空间,地铁站及周边区域具有交通组织复杂、瞬时人流量高、功能需求多样化的特点,是衔接地铁交通网络与城市道路系统、建筑,承载转换疏导交通与休憩休闲、社会交往、商业零售等城市功能的载体。扬·盖尔在《交往与空间》一书中提出,只有改善公共空间中必要性和自发性的条件,才会间接促成社会性活动,以及一系列引导激发市民使用户外空间的策略[16]。围绕地铁站打造便捷高品质的城市门户中心,以点带面提升城市空间环境,激发城市活力将是国内各大城市近期工作重点之一。

作为北京市城市更新与公共空间品质提升试点项目之一,地铁梨园站改造是在北京市轨道交通车站版图扩张与存量更新的双重背景下开展较早的既有地铁站周边建成空间综合改造提升城市更新试点项目,具有探索性、试验性、典型性与代表性。

基于轨道交通车站周边的权属复杂性,由单一部门牵头推进的项目化运作方式难以在制度层面提供“规划—设计—实施”全链条实施保障。北京未来仍有大量既有轨道交通车站及周边区域有待改造提升,相较于得到一个优秀的技术方案,更大的不确定性或来自实施阶段的沟通成本。以梨园站为例,一方面,该类型项目权属复杂、改造内容多样,需要规划层面统筹与协调;另一方面,实施阶段涉及与轨道、市政、园林、交通、水务、安防等多部门协作,导致方案实施的时效与效果不确定性增大。因此,如何发挥北京市各区跨部门轨道交通一体化工作专班优势,简化、优化既有轨道交通车站周边改造项目实施机制体制,是下一步工作的研究重心之一。

《城市交通》2023年第4期刊载文章

作者:陆苹,王悦

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024144期

编辑 | 张斯阳 周乐

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):陆苹 | 地铁站周边交通与公共空间改造策略研究:以北京市地铁梨园站为例

规划问道

规划问道