江南水乡格局最显著的特征之一就是水网纵横,这些河道就像历史的脉络,承载着数代人的生活记忆。保持和恢复河道的自然走向与原有形态,是对江南传统水乡文化记忆的延续。

上海乡村风貌空间结构

图源:网络公开资料

上海青浦“珠链”意向区域乡村风貌

图源:网络公开资料

01

“沪派江南”与中小河道蓝线优化调整

上海部分中小河道蓝线因历史原因、规划调整等因素,存在不衔接、不明确、过度截弯取直等问题,不仅破坏了河道原有肌理,也影响了河道的有效管理和保护。

为更好推进“沪派江南”建设,上海结合全域土地综合整治工作进行中小河道蓝线优化调整。2023年,上海市水务局联合市规划和自然资源局发布《关于依托全域土地综合整治同步开展中小河道蓝线优化调整及实施工作的通知》,明确为实现生态环境、经济发展和社会效益最大化,进一步依托全域土地综合整治,及时开展中小河道蓝线优化调整及实施。

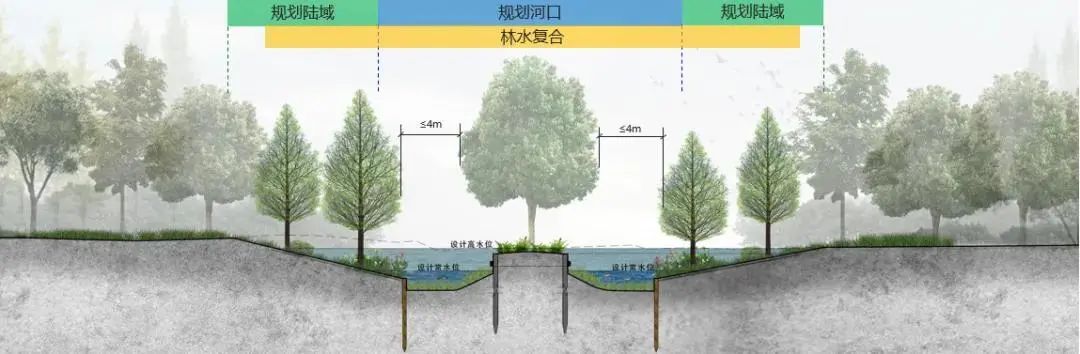

鼓励创新中小河道整治项目的断面设计形式,实现生态空间功能复合,形成典型示范案例。对于特定条件的沿河区域,可作为防汛蓄滞空间考虑,并折算成“水票”优先支持区、镇重大工程使用。此外,对已批复实施方案且进入实施阶段的全域土地综合整治项目,可根据实际情况进一步优化中小河道蓝线调整方案,增补河道实施项目。

林水复合形成水绿空间整体生态效应

图源:网络公开资料

林水复合区域设计断面

图源:网络公开资料

开展中小河道蓝线优化调整,可避免因不合理的规划和建设导致河道走向被破坏或改变,保留江南水乡河网纵横交错的自然格局。同时,对于一些因各种原因遭到破坏或改变的河道形态,该通知为其恢复提供了契机和依据。通过优化调整蓝线,使河道能够尽可能恢复到原有自然形态,包括河道的宽窄变化、河湾的形状等,重现江南水乡那种自然、蜿蜒、富有韵律的河道景观,从而为塑造更具原真性的“沪派江南”水乡底色底版奠定基础。

02

青浦实践:以河道蓝线优化调整塑造“沪派江南”特色水网空间形态

在“沪派江南”延续和恢复原有水系格局导向下,结合地区经济发展需要和区域防洪除涝及水资源调度能力提升要求,为营造更好的水生态水景观,在满足河道整治、土地整理的基础上,青浦区对金泽镇、朱家角镇的局部7条河道(西白荡、南白荡、 火泽荡、葑漾荡、北横港、四叉港、莲墩港)以及华为青浦研发基地周边区域水系蓝线进行调整。

此次河道蓝线调整综合考虑了水功能实现、水文化传承、水景观塑造、林水空间复合和生态修复创新示范等多重因素。以莲墩港蓝线调整为例,该方案利用原河道蓝线南侧的现状水体进行局部河道蓝线走向调整,将原先平直的规划河道中心线、规划河口线和规划陆域控制线,改为符合原先水网形态的弯道形状,重现了江南水乡自然、蜿蜒、富有韵律的河道景观。莲墩港还结合区域文化特色,设计具有地方特色的断面形式,如仿古石砌护岸等,既满足防洪要求,又彰显文化底蕴。

莲墩港蓝线由平直改为弯道

图源:网络公开资料

此外,青浦区在实践过程中还积极探索防汛通道与农村道路或林下通道在空间上的复合设置,以实现防汛巡查、物资搬运和日常维护等功能的高效整合,促进生态空间功能复合。

03

上海探索经验

依据 “上海 2035”总规以及特色村落风貌保护传承专项规划提出的理念和要求,上海市水务局、规划和自然资源局探索在全域土地综合整治工作规划框架下,协同推进中小河道蓝线优化调整,使河道保护与土地资源整合、生态环境保护、乡村建设等多方面工作相互促进、有机融合,形成合力以促进“沪派江南”建设。

上海通过明确中小河道蓝线调整原则和规范,在全域土地综合整治区域内,对中小河道整治项目进行科学管理,包括规范方案编制、审核、报批流程,对涉及耕地等特殊情况制定相应调整策略,确保河道肌理在建设过程中得到有效保护和合理恢复,重现江南水乡自然、蜿蜒、富有韵律的河道景观。同时。上海还通过具体实践为“沪派江南”特色水网空间形态塑造提供范例和经验借鉴。

在中小河道蓝线调整过程中,上海一方面妥善处理蓝线管控要求与河网水系肌理维持、生态效益实现等需求的关系,对确需调整中小河道蓝线的,综合考虑水功能实现、水文化传承、水景观塑造、林水空间复合和生态修复创新示范等因素,以地区河道功能不降低、规划河湖面积(蓝线)不减少、实施方案可落地为原则编制调整方案,涉及填堵现状河道水系的,要按照“开填平衡”原则编制填河论证报告。另一方面,注重发挥规划的引领作用,将中小河道蓝线调整方案与全域土地综合整治实施方案、郊野单元村庄规划紧密结合,将河道蓝线调整融入到全域土地综合整治的整体规划框架和郊野单元村庄规划中,且一并纳入上海市国土空间规划“一张图”系统进行管控。

结 语

上海以“沪派江南”为导向,促进全域土地整治范围内的中小河道蓝线优化调整,为江南水乡的风貌延续与传承注入动力。其他地区在促进乡村特色风貌保护过程中,可借鉴上海经验,使乡村特色风貌保护工作与其他领域工作融合,以规划为引领,多部门协同制定相关方案,规范管理流程,保障项目有序推进,在实现综合效益最大化的同时,助力打造独具特色的地域景观与文化名片。

供稿|上海研发中心、上海分院

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):城市眼|上海建设“沪派江南”新探索:以中小河道蓝线优化调整强化江南水乡底蕴

规划问道

规划问道