广深科技创新走廊(以下简称“走廊”)是全国重要的科技创新高地,是粤港澳大湾区重要的科技创新引擎,在推动区域科技协同创新方面发挥着关键作用。2017年,省委、省政府印发《广深科技创新走廊规划》(以下简称“《规划》”),提出到2050年建成国际一流的科技产业创新中心总目标,构建“一廊十核多节点”空间格局。

区域创新协同发展是发展所向、大势所趋,是广深科技创新走廊进一步提升创新能力、产业竞争力、发展能级的关键。在此背景下,本文以《规划》中谋划的“十核”(即十大核心创新平台)为研究对象,以“合作发明专利数据”代表创新活动,解析创新活动空间分布与协同创新网络演化特征。

广深科技创新走廊十大核心创新平台空间分布

图源:自绘

协同创新总体情况

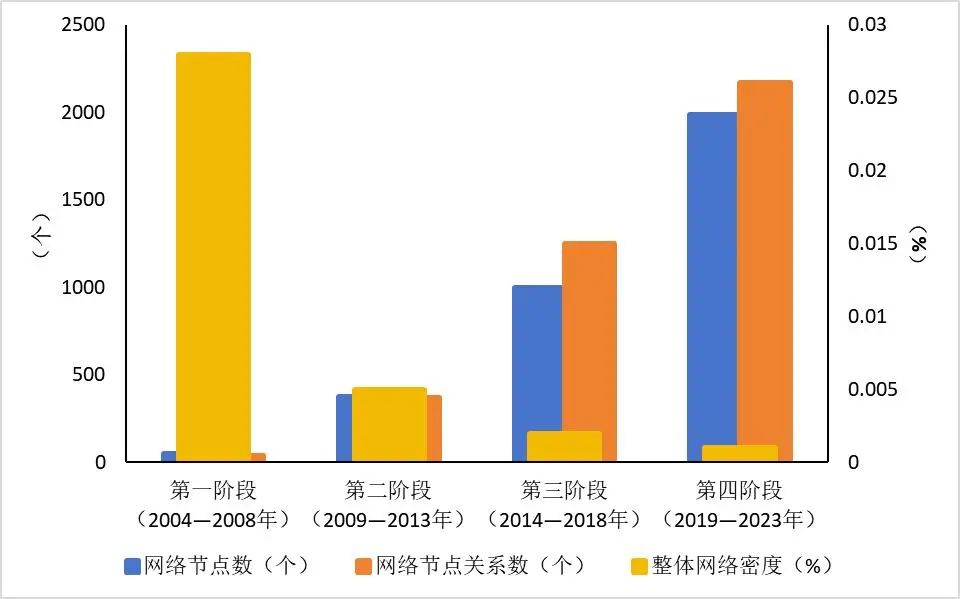

◆ 协同创新网络持续扩大,创新格局由“一枝独秀”向“多点开花”转变

从第一阶段到第四阶段,整体网络密度有所下降,说明随着协同创新网络不断扩大和复杂化,节点之间合作的黏性逐步弱化,说明协同创新的开放性和多样性在不断增强,创新格局从“一枝独秀”逐渐发展为“多点开花”。

核心创新平台各阶段协同创新网络演化特征

图源:自绘

◆ 专利总量稳步增长,技术合作大幅增加

2004—2018年,年均新增专利、新增合作专利分别为1057件、89件;2019—2023年,年均新增专利、新增合作专利分别为1155件、118件,比2004—2018年分别增长9.27%、32.8%。说明在十大核心创新平台发展的初期,平台内创新主体更倾向于独立研发,以保持技术竞争优势,随着平台不断壮大、技术研发成本和难度不断增大,创新主体开始寻求外部合作,致力于降低研发风险、提高研发效率。

协同创新主要特征

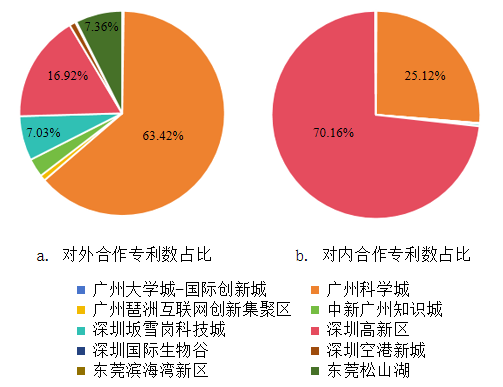

◆ 广州科学城是外生性协同创新的主要窗口,深圳高新区是内生性协同创新的核心力量

具体分析各平台发现,广州科学城对外合作专利是对内合作专利的14倍,占十大核心创新平台对外合作专利总数的63.42%,是走廊对外协同创新的主要窗口;深圳高新区对内合专利数占十大核心创新平台对内合作专利总数的70.16%,是走廊对外协同创新的核心力量。

2019-2023年走廊各核心创新平台内外协同创新情况

图源:自绘

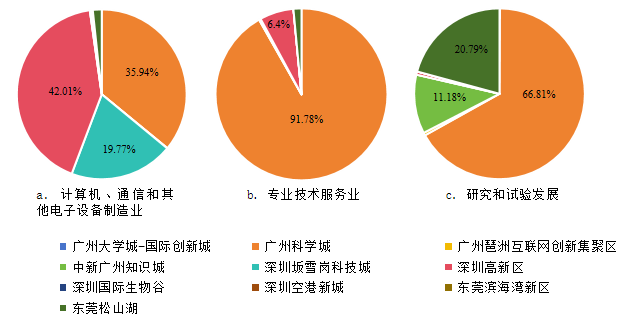

◆ 计算机、通信及其他电子设备制造业等高技术含量和高附加值的行业是协同创新的主导领域

以上行业具有较高的技术含量和附加值,对创新的需求较为迫切,企业更倾向于通过协同创新来共享资源、分担风险、提高研发效率,产业链和创新链的互动合作更为紧密。

2019-2023年十大核心创新平台在合作专利数前三名行业中的占比

图源:自绘

◆ 企业是协同创新的重要主体,南方电网科学研究院和华为在协同创新网络中具有重要影响力

从不同发展阶段来看,在第一阶段和第二阶段,华为协同创新活动最为活跃,在协同创新网络中具有重要的影响力。从第三阶段开始,南方电网科学研究院超过华为,成为十大核心创新平台的第一创新主体。

各阶段协同创新网络核心主体

图源:自绘

协同创新对策建议

◆ 分类施策、分布推进,高标准建设创新平台

对于深圳空港新城、深圳坂雪岗科技城、深圳国际生物谷、东莞滨海湾新区等生产型平台,建议重点吸引和培育现有产业链上下游企业,强化企业间协同创新,建立科技成果评估、交易和转化机制,提高科技成果转化率。

◆ 强化空间要素支撑,打造充满活力的创新生态圈

◆ 促进走廊沿线创新与产业功能联动,扩大走廊协同创新效应

通过制定政策、空间协同、交通互联、设施共享等方式,强化走廊沿线地区在招商规划、行政审批、土地流转、人才流动、信息交流以及资金周转等领域的协同创新。包括:推进科技创新制度的供给侧改革,制定统一的跨行政区域科技规划与政策,并建立健全区域协同创新的体制和机制,以形成强大的区域发展合力;强化规划协同,发挥政府规划引领作用,制定走廊地区空间布局协同专项规划,引导各核心创新平台及周边的用地功能互补协同;提升走廊内区域交通互联互通水平,保障平台间和平台内外要素实现快速流动,进一步促进产业空间、高校、研究机构的一体化发展。

本文数据来源:国家知识产权局专利数据库

本项目研究获广州蓝皮书《广州创新型城市发展报告(2024)》收录

供稿|规划设计五所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):湾区观察⑭|从发明专利视角,看“广深科技创新走廊”创新活动空间分布及演化特征

规划问道

规划问道