2024年6月至9月,由中国城市规划设计研究院上海分院牵头,中国海关科学技术研究中心、艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司、Bofill Arquitectura,S.L.组成的联合团队参与了《上海东方枢纽国际商务合作区国际方案征集》,经资格预审、最终方案评审,从22家联合体单位中脱颖而出,获得第一名。

中规院上海分院持续深耕枢纽地区规划设计研究,从伴随虹桥枢纽二十年发展蝶变,到浦东机场、东方枢纽的研究升维,并在近年承担了北京大兴、广州东部枢纽、武汉两场、杭州西站、宁波西枢纽、苏州北站、海口美兰、昆明长水、嘉兴机场、宜昌北站等一系列重大枢纽地区的规划设计工作,形成从功能策划、城市设计、工程方案到动态维护全流程枢纽地区技术积累。此次上海东方枢纽国际商务合作区方案征集,是对枢纽地区叠加特殊政策区的前沿探索。

通过资格预审的正式应征人单位分别为 (排名不分先后):

中国城市规划设计研究院、中国海关科学技术研究中心、艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司和Bofill Arquitectura,S.L.联合体

三菱地所设计咨询(上海)有限公司、野村综研(上海)咨询有限公司和深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司联合体

清华大学建筑设计研究院有限公司、上海同济城市规划设计研究院有限公司、HaskoningDHV Nederland BV和CHAPMAN TAYLOR LLP联合体

华东建筑设计研究院有限公司、Zaha Hadid Architects、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司和上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司联合体

Skidmore,Owings & Merrill LLP、上海市城市规划设计研究院和戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司联合体

2024年2月,国务院批复《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》。上海东方枢纽国际商务合作区规划面积约0.88平方公里,以国际商务交流为核心功能,依托东方枢纽上海东站和浦东国际机场国际国内人员交汇优势以及浦东国际机场中转客流优势,打造高度便利的国际商务交流合作平台。

2024年6月,上海汇在东方建设发展有限公司组织开展上海东方枢纽国际商务合作区国际方案征集活动。在资格预审中,中国城市规划设计研究院牵头,与中国海关科学技术研究中心、艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司和Bofill Arquitectura,S.L.组成联合体,从22家申请人(含联合体,共计61家单位)中入选为5名正式应征人之一。

接到设计任务以后,我院成立了由全国工程勘察设计大师、中国城市规划设计研究院原院长李晓江和上海分院院长孙娟为主创,副院长林辰辉、一所所长陈阳、三所所长罗瀛、吴乘月、蔡言、申卓、史帅、尹泺枫、吕晶磊、马浩宇等为骨干的参赛团队,进行了为期三个月的紧张工作。

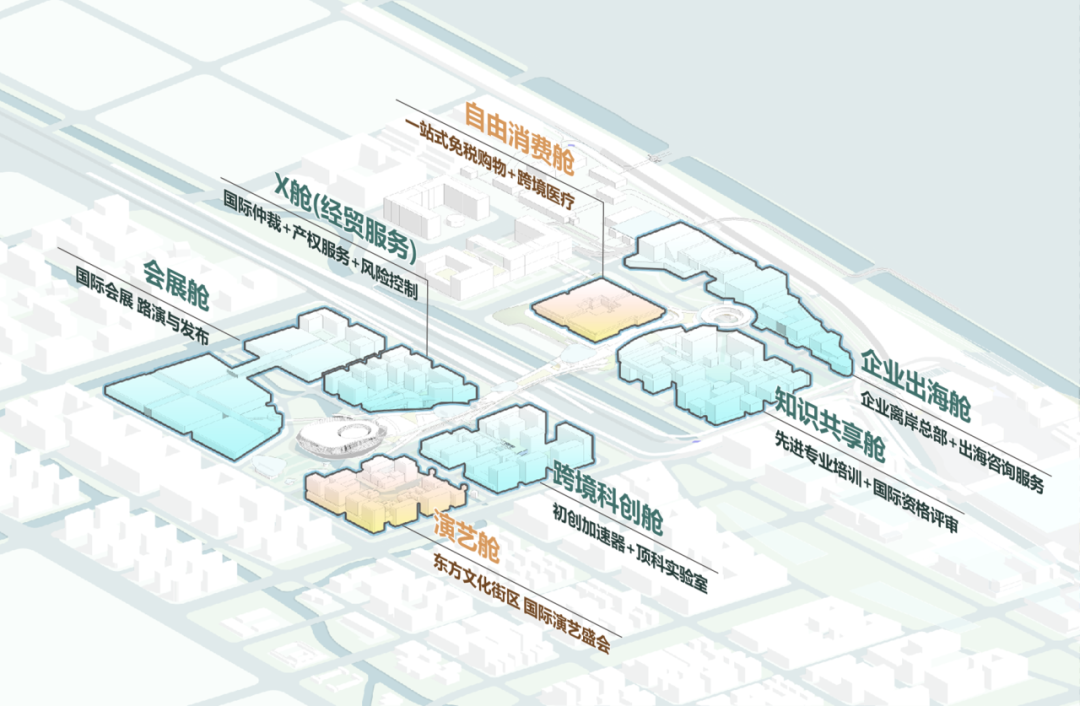

9月30日,上海东方枢纽国际商务合作区国际最终方案汇报和评审会于上海市召开,中规院联合体方案应对功能谋划的定与不定、人群汇聚的流与合,从东方智慧出发,提出“遇见东方、星链云舱”的设计创意,形成“一链、五廊、七云舱”的空间结构,将上海东方枢纽国际商务合作区打造成为人人向往、充满活力的企业出海第一站和消费体验零界城,经终期专家评审获得第一名。

形成“大监管小分舱”的“功能-政策”分区,明确政策精准匹配的“国际商务合作区30条”

以人企需求定功能。识别企业出海的“四更”需求(更高效的品牌露出展会、更准确的出海规则培训、更迅速的科技研发接轨、更强大的供应链运力支撑)和目的地人群的“三零”非标需求(“零距离”享受新锐服务、“零时差”上线潮流体验、“零区别”品味先锋文化),形成柔性功能体系,包含为企4大功能、为人2大功能和远景预留功能。以“功能-政策”定分区。形成主导功能明确、空间边界清晰的“功能-政策”耦合的功能舱。舱内功能混合、设施完善,通过分舱叠加电子围网,实现对“人、资金、货物、规则”的精准政策突破。以功能需求优化政策供给。集成八大领域,分期深化开放政策突破,形成“国际商务合作区30条”。

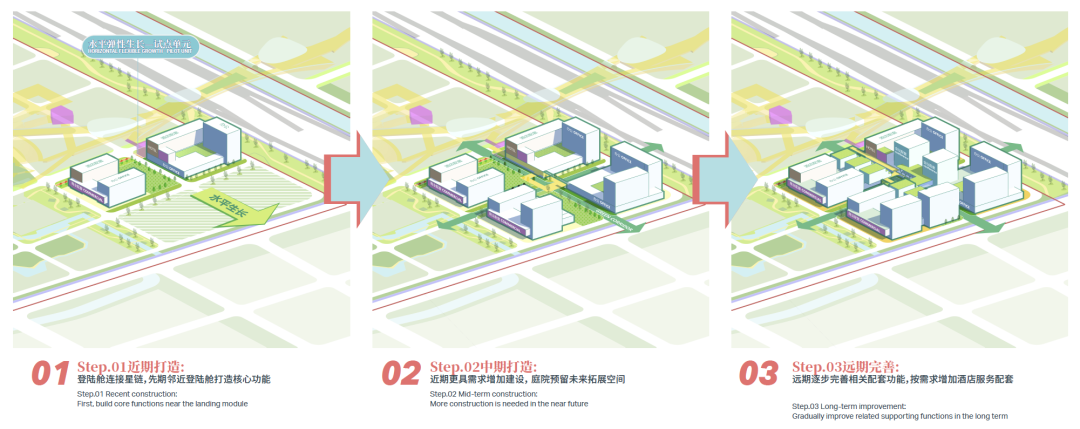

建立最具有发展弹性的柔性空间底盘。向经典城市空间学习,选择150米×150米的经典路网模数,既形成适应多组合方式的基本空间单元,又在相对高密度地区仍然创造一个人性尺度、多样体验、室内外交融的街区空间。建筑与自然组合成为多元功能单元。在柔性空间底盘之上,以坊院的空间形式承载各类功能,结合绿廊、塘河等自然基因,营造科技苑坊、垂叠水院、创享水街等组合空间。建立空间有序拓展的生长规则。确立片区层面开发时序和街区层面空间预留要求,形成清晰的公-私空间边界,最大程度实现方案近期可实施、远期有弹性。

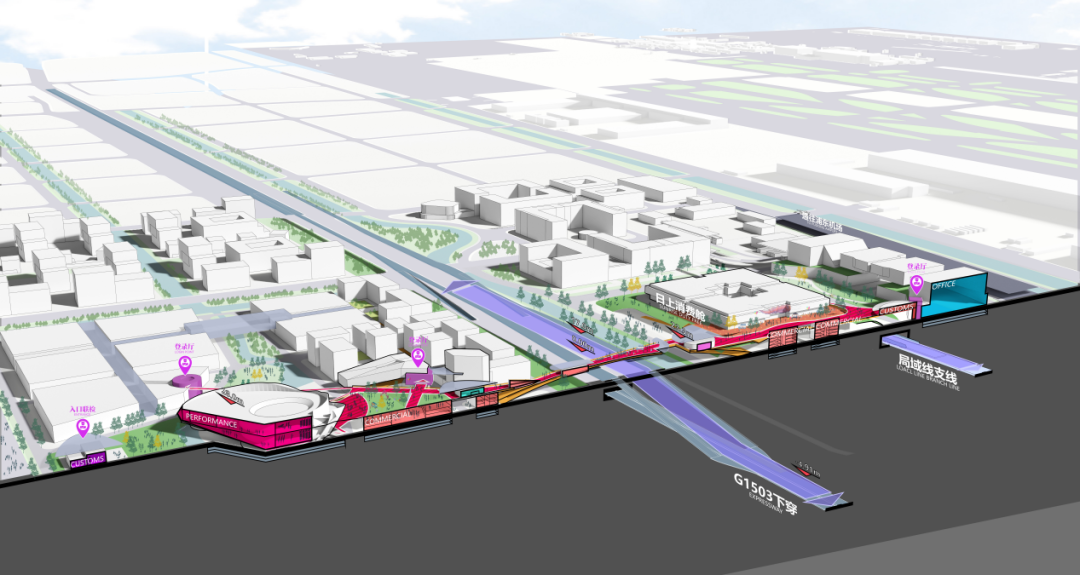

以主流线定结构,建立东西人车廊道。在两江路建设辨识清晰的单一跨区廊道,串联核心功能,实现上跨周邓快速高架。连廊链接云舱,组织人群高效分流。云舱建筑设置地面和15m层双首层,在星链衔接云舱入口,设置具有辨识度的登录厅,复合设置访客确认、检验检录、消费休闲功能,打造各舱入口与活力交往中心。复合共享节点,实现人群高频交互。在人流交汇节点悬浮设置五个活力之星,复合设置餐饮、购物、会面交流等服务,变交通廊为共享廊。

在高密度的建设空间,植入链通成网、立体可感的自然空间。创建东西向清风绿脊。依托15米宽的林荫道,在南北贯穿的高架阻隔之下建构东西绿色视线与风廊联系,重构东西两区的自然廊道。疏通南北向呼吸花径。建立南北鱼骨状蓝绿空间体系,为高密度街区创造呼吸舒展的自然场所,营造五大主题花景观。塑造8个层叠景苑。为每个云舱定制多元风景和活动场景。通过梯台、景窗等手法,提供可触摸、可感知、可交流的绿色共享空间。建立1套低碳绿色建设模式。根据建筑规模和功能分布,布局1处分布式能源中心,定制建筑光伏,实现区域能源负荷削峰填谷。100%新建建筑执行绿色建筑标准,平衡成本与效能,遴选适宜低碳减碳技术。

全国工程勘察设计大师

中国城市规划设计研究院原院长

在新的发展时期,上海东方枢纽地区需要思考如何找到精准发力点,把有限的、进一步开放的空间资源更加集中投放在关键的发展空间里,促进发展要素叠加形成乘数效应。东方枢纽国际商务合作区既是政策地区,也是枢纽地区、临空地区和站城融合地区,在上海乃至长三角区域层面都将成为深化对外开放,探索扩大开放新领域带动转型,促进增长的核心地区。

面对国际商务合作区这样一个既重要又复杂的围网地区规划设计,我们本次工作的重要工作主要有:一是基于广东、海南经验,梳理可能的政策选项,形成“国际商务合作区30条”;二是面对改革创新探索的长期不确定性和未来的变化,提出“星链云舱”的弹性结构,为不同程度的政策开放和试验提供更多的选择;三是面对高密度的围网地区,通过五个不同的坊院组合创造多元化的空间类型;四是合理安排开发时序,并着重在街区层面保留20%的弹性;五是在空间设计中关注人的体验,打造功能混合的小尺度街区,通过光、绿等自然要素消解标识性建筑的体量感。

站在上海看国际商务合作区,这里是国际贸易中心建设的关键地区。要实现上海国际贸易、服务贸易的破局,关键要吸引出海型企业。通过对米哈游、拼多多等企业的调研,我们试图识别当前中国企业出海的主要痛点,并通过“业态-政策-空间”耦合的空间产品供给,将国际商务合作区建设成为上海国际贸易中心的重要支点。

在这次的投标过程中,给我感触最深的是“只有善于提出问题,才有可能通过规划去解决问题”。投标伊始,我们为自己设定了“东方五问”。一是,承载开放引领的国家使命,国际商务合作区需要重点突破什么政策、示范什么功能?二是,企业与人群需求的视角看,需要什么样的国际商务合作区?三是,匹配功能的“定与不定”,如何才能创造更弹性生长的空间结构?四是,顺应国际国内人群的“流与合”,如何创造更便捷丰富的交互场景?五是,如何避免封闭地区的压抑感,创造出宜人的空间彰显景与境的“东方韵味”?在方案征集过程中,我们一直在试图回答这些问题。

故事的起因是我们在企业调研尤其是那些可能出海的企业调研时,“为什么要去国际商务合作区”成为最高频的疑问。我们开始思考国际商务合作区的政策突破真正会带来什么呢?而对企业来说,什么样的政策才是有吸引力的呢?

由此我们抓住了破题的可能,东方枢纽国际商务合作区在政策层面有需要、有基础做出突破,从而激活场地的功能培育。所以我们针对企业和人群痛点,形成了政策牵引、功能生长的技术方向。通过规则对接、金融财税、企业服务、人员便利、数据流动、货物入境、消费便利、权限下放八个领域的集成突破,我们研究提出了“国际商务合作区30条”。依据政策突破的不同可能性,所谓政策的定与不定,我们进一步区分近期功能和远期功能,提出了弹性生长的功能树,实现了海关特殊监管区域的功能培育逻辑闭环。

作为承载特殊政策、布局特殊功能的地区,国际商务合作区相较于一般地区,拥有更多可能性与不确定性,随着枢纽客流的动态变化、开放政策的持续叠加,都会对国际商务合作区的人群规模、功能体量及其开发建设产生较大影响。

支撑国际商务合作区的功能变化和持续生长,需要空间结构具有足够的柔性,我们抓住客群流线的确定性和功能生长的不确定性,形成一链五廊七云舱的空间结构,以东西星链和生态绿廊建立确定性的空间骨架,以柔性云舱承载功能生长。

东方枢纽国际商务合作区首次突破自然人的管理,自然而然我们思考的第一个问题是什么样的人会来国际商务合作区,通过访谈和讨论,我们达成共识,能被吸引来的人群可能为了商务洽谈、跨境科创、参会参展、新兴消费等来到这里,都会有较为明确的目的。那第二个问题就是这些人会有哪些真实的需求,进一步的采访我们了解到他们的需求可以概括为“三零”需求:“零距离”享受新锐服务,“零时差”上线潮流体验,“零区别”品位先锋文化;服务这些真实需求,里面具体的功能业态和活动策划也就“顺理成章”了。所以功能与政策的“定与不定”、人群汇聚的“流与合”与人的真实需求是密切相关的,真正了解了目标人群的人心,设计出的功能场景自然才能聚人气。

在功能性地区,人的活动与感受依然是设计中应首要考虑的问题。面对被高架和快速割裂的东西独立片区,便利4.6万人的活动,跨越东西的连桥成为设计的必然。而我们在交通联系功能的基础上,进一步将交通廊道转换为共享廊道,在便利通行的基础上促进多元人群在此交往。在人流交汇处悬浮设置五个活力之星,复合设置餐饮、会面交流等功能,并且按照“一星一景”打造特色景观,如水之星是可观水的东方之眼剧场、空之星是面向空港的观景台、云之星是可观落日的天幕咖啡厅,形成丰富多元体验。到此的人群也可如履平地从星链漫步至各功能云舱,通过入口具有辨识度的登录厅到达目的地,以此实现高效分流。

随着中国企业逐步驶入全球化的深水区,出海已成为中国企业主动的战略选择。为此,我们深入粤港澳大湾区、长三角地区50家企业调研走访,摸清出海企业的“四更需求”:“更高效的品牌露出展会”“更准确的出海规则培训”“更迅速的科技研发接轨”“更强大的供应链运力支撑”。

应对出海企业的发展困境和服务需求,国际商务合作区应重点布局前沿会展发布、出海规则培训、跨境科创交流、高端经贸服务等功能以助力企业出海,支持企业更好利用全球资源来增强市场竞争力,迈向更深层次的全球化。

如何避免限定空间的封闭单调、消解大体量建筑的压抑感、塑造绿色积极的开放空间是本次设计命题的挑战。传统城市设计的手法,注重蓝绿空间的梳理、潜力空间的挖掘、绿色设施的植入等方面,但我们认为,绿,不仅仅是一种空间表达,更是一种心灵的感受,要让达到这里的人群既可以感受到“大国门户”的“东方神韵”,也可以形成对这里场所的“绿色画像”,于是,我们注重塑造可阅读、可触摸、可呼吸的多样绿色场景。让人们读懂绿,触摸绿,与自然对话、与场所共鸣,亲身感知这里的自然生境与东方神韵,才是我们本次设计的价值与意义。

李晓江、孙娟、林辰辉、陈阳、罗瀛、吴乘月、蔡言、申卓、史帅、尹泺枫、吕晶磊、马浩宇、吴浩、翁婷婷

中国海关科学技术研究中心

艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司

Bofill Arquitectura,S.L.

原文始发于微信公众号(规划中国):方案解析 | 中规院联合体在《上海东方枢纽国际商务合作区国际方案征集》中获得第一名

规划问道

规划问道