新型智慧城市是以人民为中心,实现民生服务便捷、社会治理精准、社会经济绿色、城乡发展一体、安全可控的城市。广州作为国家中心城市,积极响应新型智慧城市建设,主要从“感知:构建“万物智联”的物联感知体系”、“调度:完善‘穗智管’三级综合指挥调度中枢”、“共治:丰富跨部门跨层级综合治理场景”三个方面加强建设,全面赋能高质量发展、高品质生活、高效能治理。

新形势给地灾监测工作带来了新机遇,也带来了新挑战,广州如何在新型智慧城市背景下做好地灾监测工作,成为地灾监测从业者必须思考的问题。

01

广州市孕灾地质环境与时空分布特征

(1)

孕灾地质环境

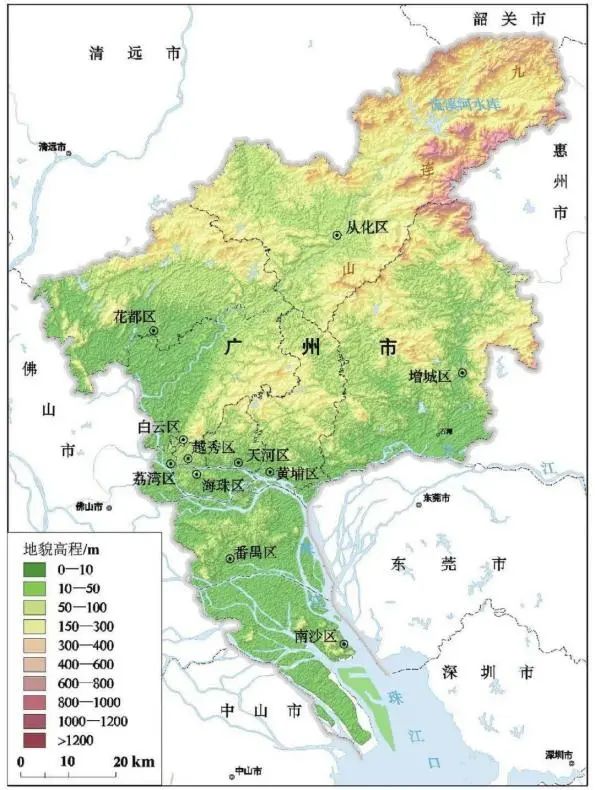

广州市地处中国大陆南方,珠江三角洲北缘,背山面海,海洋性气候显著,降水充沛。地势大致为东北部高、西南部和南部低,地貌类型有中低山、丘陵、台地和平原等,以丘陵为主,三角洲平原和山间河谷平原次之,中低山区最少。地貌受岩性、构造控制较为明显,如晚期侵入岩及坚硬变质岩常形成陡峻山岭;密集褶皱的岩层则形成垄状地形;中、新代地层分布区多为低丘和平原。

广州三维地势图

图源:网络公开资料

(2)

时空分布特征

广州市地质环境复杂、孕灾环境丰富,地灾以崩塌、滑坡、地面塌陷等突发性地质灾害和地面沉降、浅层小型泥石流为主,具有点多、面广、规模小、危害大、发生频繁、稳定性差等特点。主要特征如下:

■ 空间上呈现“西部、东北部、南部多,中部、东部少”以及“丘陵低山区多、盆地少”的特点;地灾分布呈现明显的区域性、聚集性,崩塌、滑坡多发生于从化、增城、黄埔等北部中低山区域,地面塌陷多发生于广花盆地等岩溶发育区域,地面沉降多发于南沙、番禺等珠江三角洲冲积平原区域。

■ 山地丘陵区交通建设、城镇建设、农村农房建设和城市基础设施建设等工程建设活动对地质灾害的影响较为凸显;

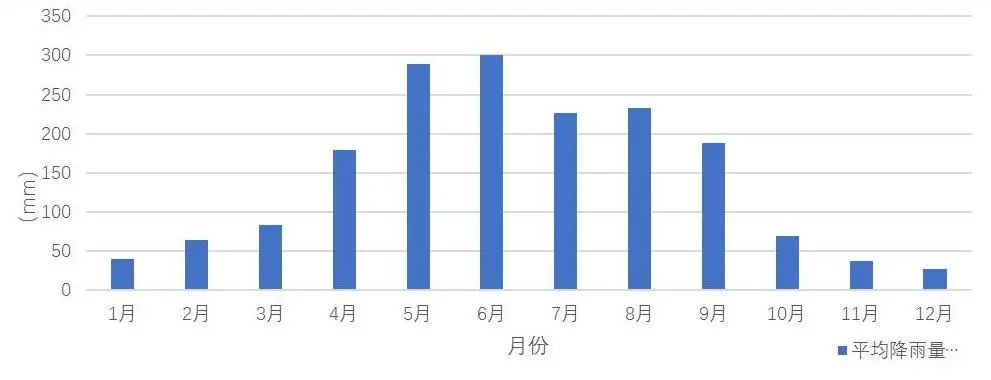

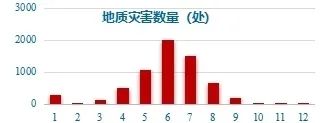

■ 时间上呈现明显的集中性和降雨耦合性,灾害集中发生在每年4~9月,地灾频发期多集中于“龙舟水”期间,随降雨同步或滞后发生;

■ 灾害主要发育于花岗岩残积土、淤泥类土、粘性土、红层碎屑岩岩组、层状碎屑岩岩组和块状侵入岩岩组分布的地区。

(3)

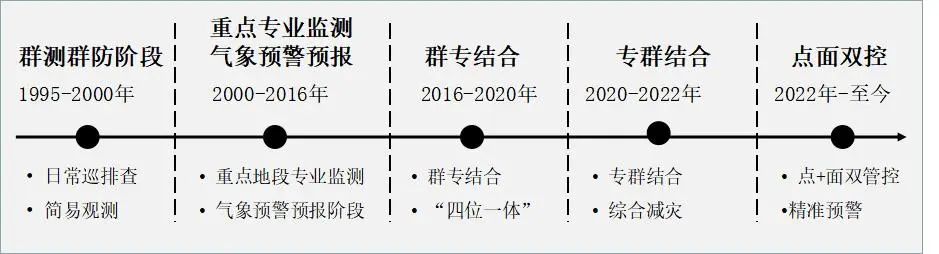

广州地灾监测发展阶段

广州的地灾监测大致经历了五个阶段:

■ 群测群防阶段

广州于1995年开始,借鉴湖北首创的以属地为主、发动所在地群众通过日常巡排查和简易观测的群测群防方法。

■ 重点地段专业监测和气象预警预报阶段

2000年后,广州对部分大型地质灾害点开展了专业监测,并结合2003第一代中国国家级地质灾害预警系统,推进广州市气象灾害预警建设工作。

■ 群专结合阶段

2016 年,全国开展地灾“群专结合”防治试点,广州结合自身地灾防治经验和实践,推行地灾防治“四位一体”网格化管理。

■ 专群结合阶段

2020年,自然资源部编制《地质灾害防治三年行动实施纲要》,着力从注重灾后救助向灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,着力提升科技支撑,组织研发经济型、普适性监测预警设备,构建早期识别预警体系。

广州积极发挥自身科研、技术优势,在全市在册地灾隐患点布设专业监测预警设备,探索不同的预警预报体系,朝着“专群结合”阶段发展。

■ 点面双控

广州市以黄埔区为试点,开展“点+面”双管控工作,按照“横向到边、纵向到底、不留死角”的要求,实现隐患点全覆盖巡查,为全省乃至全国提供地质灾害“双控”的黄埔思路。

广州地灾监测发展阶段(自绘)

图源:自绘

02

新型智慧城市背景的广州地灾监测思考

结合近年来我院地灾监测的科学研究和工程实践,我们从“感知”“调度”“共治”角度谈谈对广州地灾监测的一些思考。

(1)

加强感知能力:构建重点区域天-空-地三查体系

广州市地貌结构复杂,北部丘陵台地作为地灾易发区,地质灾害呈现连片式、集中式分布,且具有隐蔽性、灾害链效应等特点,其主要原因在于,灾害源区地处中低山区,植被茂密,具有高位、隐蔽性特点,传统的人工排查和群测群防在此类灾害面前效果较差,传统手段很难提前发现此类灾害隐患。

为更好地普查潜在地质灾害风险,建议在重点区域构建天-空-地三查体系,将有益于高位、隐蔽地质灾害的早期识别。

天-空-地一体化的多源立体观测体系

图源:自绘

(2)

完善预警体系:重点雨窝区构建精细化降水预报网格

广州地质灾害高发期呈现明显的集中性和降雨耦合性,北部丘陵台地区表层多全风化、强风化花岗岩,由于全风化、强风化花岗岩遇水易软化,加上人类工程活动,破坏固土植被,碰到强降雨和台风天气,易形成小型滑坡和泥石流。所以降雨预报对于预警预报地质灾害至关重要。

建议在广州市典型的降雨区域、雨窝,在原有气象设施的基础上,从以往历史数据出发,在历史降雨集中、频发,地灾多发的区域,加密气象、雨量观测设施,构建区域性、精细化的气象网格,提高监测预警精准度。

广州市历年月平均降雨量图

图源:自绘

地质灾害数量与月份关系统计

图源:自绘

(3)

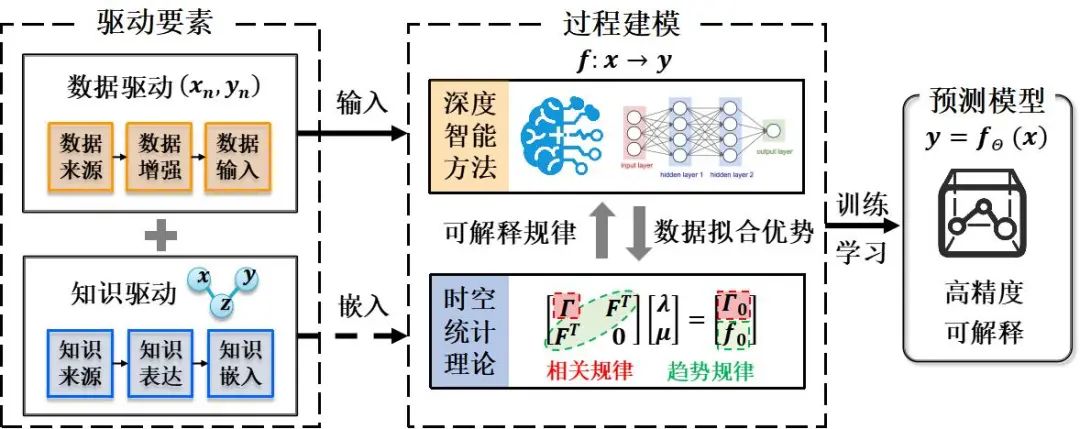

构建预警模型:构建基于数据-知识双驱动的预警模型

地质灾害监测预警,监测是手段,预警是目的。当前地质灾害监测预警存在“重监测、轻预警”现象,监测预警工作是一项专业且严谨的工作,不仅要考虑表象的变形因素,也要结合内在的地质因素;不仅要考虑单因素的变化,也要结合多因素指标的变化;不仅要考虑单线程的报警,也要结合多线程,不同报警阶段,多线程报警。

建议构建基于“数据-知识”双驱动的预警模型,研究时空统计理论与深度智能方法融合机制,实现高精度可解释的灾害预测建模;针对“疑难”边坡,建立专家研判系统,实现精准“把脉”,精准“治疗”。

数据-知识双驱动的预警模型

图源:自绘

(4)

提升共建共治:开展已有风险排查和新建项目审查

随着城市建设规模的不断拓展,部分道路、医院、住宅依山而建,部分规划建筑于深厚软土区、岩溶发育区、断裂带区域,亦可能增加新的风险源。

建议加强对广州存量的地灾风险的摸查和消除,摸清底盘底数。加强跨部门跨层级合作,强化新建工程项目地灾危险性评估,减少可能的增量风险。

供稿|创新中心 · 湾区发展研究中心

岩土工程研究一所 · 城市安全技术研究中心

岩土工程研究二所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):城市安全⑫ | 新型智慧城市视角下的广州地灾监测思考

规划问道

规划问道