【摘要】在加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的目标下,社区更新逐渐成为我国有序推进城市更新的重要抓手与学界研究热点,亟须系统研究和凝练各国相关理论和实践经验。美国城市发展建设与社区更新行动经过百年探索,方法更加多元、路径愈发成熟,其国家干预由强至弱的发展过程为我国提供了镜鉴。本文从“制度—角色—行动”整体认知视角,以城市社区更新政策发布历程及其引发的变革为主要线索,梳理美国1949年以来城市社区更新政策的演进特征,剖析政府、市场、社会三者角色的权利关系机制,并借助案例阐释以公私合作和社区参与模式为代表的城市社区更新行动模式;最后基于美国经验提出对我国城市社区更新的启示与思考。

随着“实施城市更新行动”上升为“十四五”规划重要建设目标,社区更新日益成为我国有序推进城市更新的关键着力点,引发了诸多学者对各国社区更新经验于我国之鉴的日益关注。美国城市更新的理论实践探索已历百年,尽管国内不乏相关研究,但相较缺乏在宏观历史背景和更长时间维度下基于整体视角的系统性梳理。

在“共建共治共享”社会治理新格局指引下,面对新发展阶段更加复杂的问题挑战和不确定性,仅采取单一手段或片段视角来处理愈加纷繁多元的城市社区更新课题存在着一定局限性。应从制度—角色—行动整体视角重新认知城市社区更新,以全局的要素把握,在统一政策指引下协调多方需求,落实具体实践,实现城市社区可持续发展。对美国城市社区更新的系统研究可以发现:其制度、角色、行动三者存在极强的整体关联,且在时代发展变迁中表现出此起彼伏的强弱关系,共同影响推进着美国的城市社区更新进程。而我国当前的城市社区更新路径同样显露出三者明显的互作效应,因此尽管存在基本国情、制度文化等差异,不可照搬美国经验,但社区基本问题无国界差异。在可持续发展共同目标下,落到社区层面,居民日常面临的问题矛盾,对社区品质的追求和美好生活的向往本质上并无二致。如何在差异化背景中总结发现共性特征、反思经验教训、规避可能陷阱,对美国城市社区更新系统研究的镜鉴不仅对我国探求中国式现代化下的社区更新路径有所启发,对不同国家与地区同样具有一定参考意义。基于我国当前发展理念和目标,本文剖析了美国城市社区更新近70年的政策演进、角色机制和行动模式,审视其如何在制度—角色—行动整体框架下形成特定的更新路径,分析三者互动关系背后的隐秩序,提出了批判性思考和选择性参照。

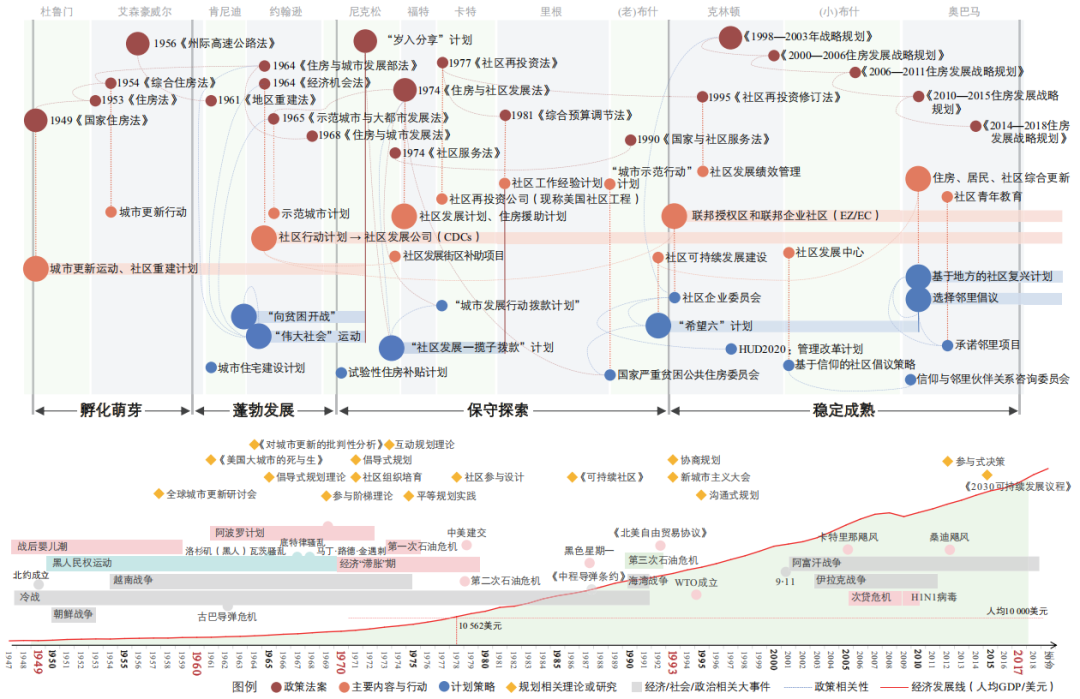

注:“经济发展线”数据源自美国经济分析局(U. S. Bureau of Economic Analysis)。

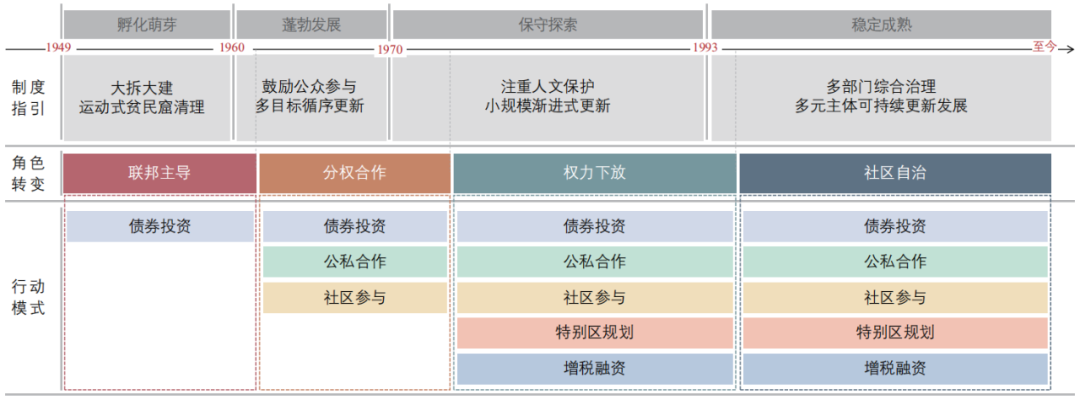

图1 美国城市社区更新政策演进与社会经济背景的关系

二战后的半个世纪里,美国郊区化趋势迅猛,城市中心区逐渐成为黑人、穷人和新移民聚居地,引发城市经济结构重塑。工业化时代粗制滥造的基建和住宅等也逐渐老化,中心区日益萧条。1949年,杜鲁门政府颁布修订版《国家住房法》(National Housing Act,1949),通过拨款展开贫民窟清理、社区重建计划等行动。该法案不仅标志着美国城市更新运动的开端,还首次将住房与社区发展联系起来,在其住房政策发展史上极具里程碑意义。艾森豪威尔上台后进一步将其确定为衰败市中心再开发的城市更新计划,并同时颁布了系列城市社区更新政策文件。但在当时背景下这些举措收效甚微,如1954年的《综合住房法》虽然刺激了私有资本参与【艾森豪威尔提出“有活力的保守主义”,主张减少联邦对地方事务的干预。因此在1954年的《住房法》中,其政府认为纯粹的住宅建设会减弱开发商对城市再开发的热情,只有商业开发才能促使其投入城市更新中而加快城市整体改造】,促使更新从贫民窟清理转为整体改造,但私企却为了高投资回报不断提升土地再开发容积率,导致市中心日渐商业化,出现公共空间缺失、城市特色受损等问题。

在声势浩大的民权运动影响下,整个1960年代美国的城市政策都集中于解决越发严重的种族和阶级不平等问题。1963年11月,民主党人林登·约翰逊入主白宫,随后发起“向贫困开战”(War on Poverty),旨在动员一切资源解决贫困问题、激发社会和社区变革,成为美国社区更新运动的发端。并在此基础上逐步推出“伟大社会”(Great Society)运动,要求国会在住房、城市规划、社会福利等诸多领域广泛立法并实施。诸如《住房与城市发展部法》(Department of Housing and Urban Development Art)、《示范城市与大都市发展法》(Model Cities and Metropolitan Development Act)等得以连续颁布,同时成立美国住房与城市发展部(HUD: Department of Housing and Urban Development),负责社区建设与发展等内容。

作为“向贫困开战”的核心内容,最具代表意义的是1964年在《经济机会法》(Economic Opportunity Act)中推出的“社区行动计划”(CAP: Community Action Program)。鉴于此前城市(社区)更新计划失败的主要原因之一是希望以单一物质手段振兴城市经济,因此CAP一开始便涉及更加广泛的目标,包括以循序渐进方式促进经济增长、更新社区物质形态、提供社会服务等,注重对社区结构脉络的保护复兴;并一改前制,成立了便于居民参与的“社区发展公司”(CDCs: Community Development Corporations)【与社区发展公司同时成立的还有“经济机会办公室”(Office of Economic Opportunity),用以加强计划的协调性。办公室设在总统办事机构内,负责指定社区行动机构、拨款或签订合同,支付开展“社区行动计划”所需的部分或全部费用】,在具体操作层面绕过州和地方政治建制而建立了联邦与地方社区的直接联系。CDCs结合物质环境与社区建设,在促进社区组织和居民“最切实可行参与”基础上动员社区资源展开广泛更新发展活动,让受助对象直接参与项目开发和管理。作为以社区为本的规划和建设性非营利机构,CDCs主要受益于州、地方政府以及国家非营利中介【主要包括地方倡议支持公司(Local Initiatives Support Corporation)、企业基金会(Enterprise Foundation)和社区再投资公司(Neighborhood Reinvestment Corporation)等】的支持,逐渐成为协调多元主体、联动多方资源,主导、推动和支持社区更新和发展的重要行动者。

1960年代末,美国郊区人口首次超过市区成为以郊区人口为主的国家,种族隔离矛盾加剧。而疲惫的越战拉锯消耗巨大,通货膨胀又导致政府财政日益恶化,严重影响了政策和项目实施。从尼克松到乔治·布什政府的城市政策都趋于保守,仅选择修订原有政策或采取应急措施,不是将责任转给地方就是放任市场调节,始终未形成完整有效的更新政策。

尼克松以新联邦主义作为执政思想【新联邦主义是尼克松对美国内政方针的重大改变。他就任时,国家垄断主义发展的“黄金时代”已告结束并转入危机期;罗斯福“新政”后联邦、州及地方的分权合作关系陷入困境,一个庞大、反应不灵且效率低下的官僚机构逐渐成型;1968年共和党虽取得了大选胜利但内部不团结,选民基础相当薄弱,导致出现城市危机、社会危机和对政府的信任等多重危机。因此尼克松认为“扭转日益衰败的经济、树立共和党新形象,让权力、资金、责任从华盛顿流向各州和人民,实现新联邦主义的时候到了”。他于1969年8月8日正式提出新联邦主义,旨在扭转自“新政”以来权力在联邦高度集中的发展趋势】,主张“还政于州、还权于民”,于1972年出台“岁入分享”(General Revenue Sharing)【新联邦主义改革包括六大目标:岁入分享、福利改革、充分就业、环境保护、全国性健康保险计划和行政改革。其中“岁入分享”作为核心内容真正体现了新联邦主义基本思想,该计划由1972年《州和地方财政援助法》(State and Local Fiscal Assistance Act)授权,试图把“新政”以来联邦对各州和地方政府的主要拨款方式(分类拨款)逐步改为整笔限额拨款,以减少过多干预减轻负担。岁入分享意味着地方政府可恢复本应享有的决策权而更具积极性,同时将一些耗资较大的项目移交给州和地方政府也可大幅削减联邦开支】计划,宣告了联邦主导的大规模城市更新运动的终结,意味着联邦政府将不再指导开展全国性更新行动,也不再承担相关责任。但这并不代表放弃城市,由于越战影响,“伟大社会”功败垂成,尼克松削减或取消了其开销巨大的诸多项目,提出“社区发展一揽子拨款”(CDBG: Community Development Block Grant)计划,根据社区人口规模、贫苦程度、住房需要等针对性划拨资金。福特执政后即签署《住房和社区发展法》(Housing and Community Development Act,1974),着手执行CDBG计划。该法是自清除贫民窟和城市更新计划以来最重要的社区发展立法,围绕大都市的更新发展给予了城市最大拨款资金决定权。社区只有在符合实际并满足四大标准——提供社区发展计划(CDP: Community Development Plan)和住房援助计划(Housing Assistance Plan)、允许公民参与(Citizen Participation)并通过A-95审查【A-95指联邦管理与预算局(Office of Management and Budge)颁布的A-95号通知(Circular A-95),主要利用“项目通知和审查系统”来管理、协调联邦和其资助的社区发展项目,以及与州、地方和地方计划间的关系】时才可申请补助。其中以改善环境和促进邻里关系为主的CDP注重多目标和公众参与,标志城市社区更新逐渐由政府主导转向公—私—社区三方合作的小规模社区改造。区别于此前以拆除重建来振兴经济的城市更新计划,CDP在更新社区环境的同时更注重城市人文环境保护与复兴,人文色彩强烈。

走出1991年的衰退后,美国经历了持续的房地产繁荣,私有部门对土地和住房市场的投资与再开发成为城市更新主要特征。在旧有公共住房结构阻碍了社区转型、中产阶级化以及开发商和地方政府潜在财务收益考量等多重影响下,大规模社区振兴行动再度兴起。顺应这一趋势,克林顿提出重塑政府运动,以直接分权社区的方式将权力自国家向社区转移。1993年,社区企业委员会(Community Enterprise Board)成立,通过“联邦授权区和联邦企业社区”(EZ/EC: Empowerment Zone and Enterprise Community)项目【为了取得EZ/EC资格,联邦政府要求每一个申请的城市社区需提供社区发展战略计划,计划应包含公众会议和社会会议,用以界定社区需要和项目优先级。因此EZ/EC的申请过程实际也是社区发展广泛动员居民参与的过程】鼓励和引导社区自下而上的创造力和市场创新力。其中EC项目激励社区优先设计解决措施,完成社区发展等诸多公共服务。这种政府外部动力与社区内生力结合、银行与私企托底、CDCs作为行动根基的复合运作机制不仅填补了更新过程中政府无法介入的社区空白,还充分调动地方积极性避免政府出现社会福利和社区发展上的“缺位”与“越位”。克林顿还延续了“希望六”计划,但更强调私人资本的杠杆作用。1994—1996年,“希望六”从一个试图温和治愈(cure)衰败社区的行动转为复兴城市社区的雄心之计,它提倡大胆与创造,允许混合融资、公共住房当局使用其他公共和私人资金建造住房,甚至允许第三方使用公共住房资金开发公共住房。此后为顺应HUD管理改革,《1998—2003年战略规划》(1998-2003 Strategic Plan)于1997年发布,要求每4~5年制定一次HUD五年发展计划。基于此,其下辖的社区规划与发展办公室(Office of Community Planning and Development)为获取资金补助即开始编制综合规划(Consolidated Plan)和年度行动计划(Action Plan),旨在确定社区发展优先事项、更新计划和目标。美国社区更新与住房发展规划体系由此走向绩效化和系统化。

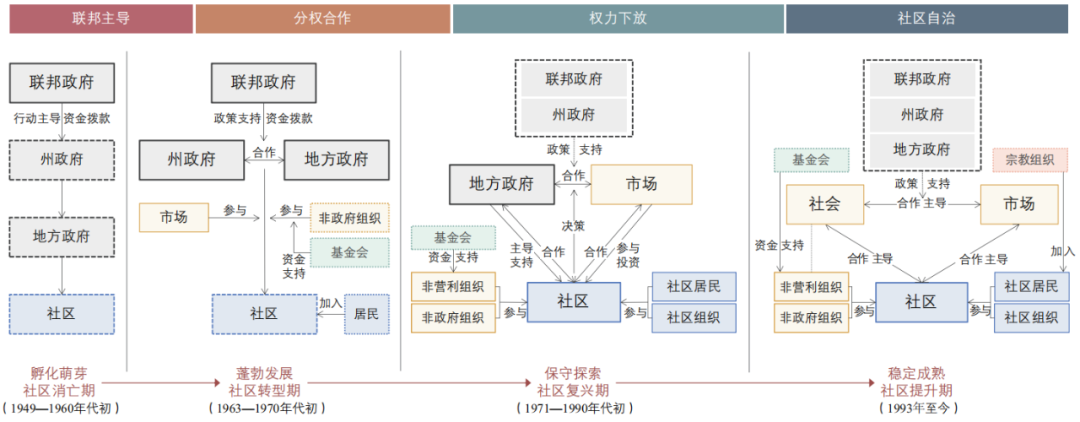

图2 美国城市社区更新政策阶段演进中的权利关系转变

二战后严重短缺的住房问题促使住房建设和城市重建成为美国等国家的首要目标,催生了大规模的国家资助与更新计划。这一时期美国城市社区更新政策以物质决定论为主要,联邦政府作为唯一驱动力在强国家战略下带有广泛的公共目的而超越了个人、团体的需求和利益,也忽视了强制更新带来的沉重心理成本和破坏社区产生的社会成本,引发了“第二贫民区”的产生而出现制度化隔离。因此,联邦主导的城市社区更新萌芽阶段也被称作“推土机时代”,在试图通过清理内城贫民窟赎回土地振兴中央商务区的过程中,1950—1974年间,993个所涉城市约2500个社区被夷为平地。

1980年代初,美国政治意识形态转为由新自由主义理性和制度主导的全球化资本主义国家,成为联邦参与城市社区更新的重要转折点——国家层面的综合项目逐渐减少,自发性私人更新行动开始兴起。究其原因,一方面全球城市市中心的集中化和扩张,以及金融市场的一体化和放松化管制吸引了高工资人群重返内城,并为周边社区创造了大量住房需求;另一方面,资本和信贷的可用性放开了非裔购房贷款限制,保障了其在内城社区的居住稳定性。这些精英政治家、中产非裔居民等的回流一定程度上影响了城市社区更新的地方性决策,并同时重振了内城市民协会等团体组织。

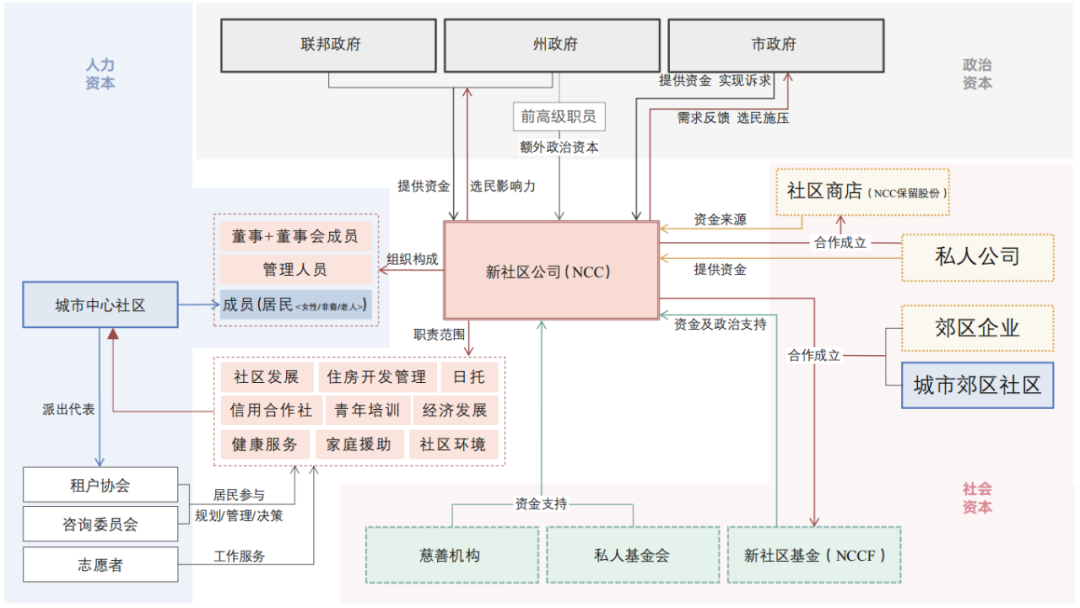

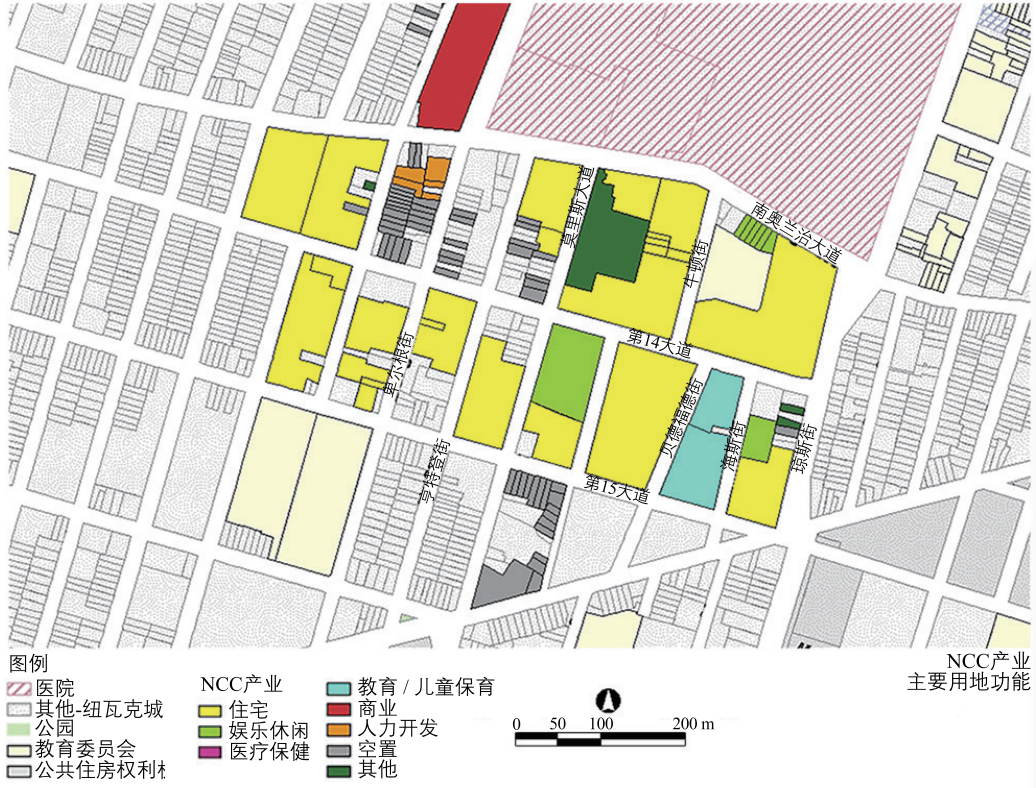

位于新泽西州纽瓦克市中心的新社区公司(NCC: New Community Corporation)是1960年代社会行动主义时期成立的第一批CDCs,由一位教区牧师在城市内乱下创立,目前已发展成为全美最大最全面的CDCs之一。在参与城市社区更新过程中,NCC强调采取自我决定(Self-determine)的能力来建设安全可靠的社区,即在获得政府支持、筹措各方资金、集结社会力量、号召社区居民、发挥社区潜力等方面积极发挥社区资本作用,是美国城市社区更新公私合作模式的典型代表。

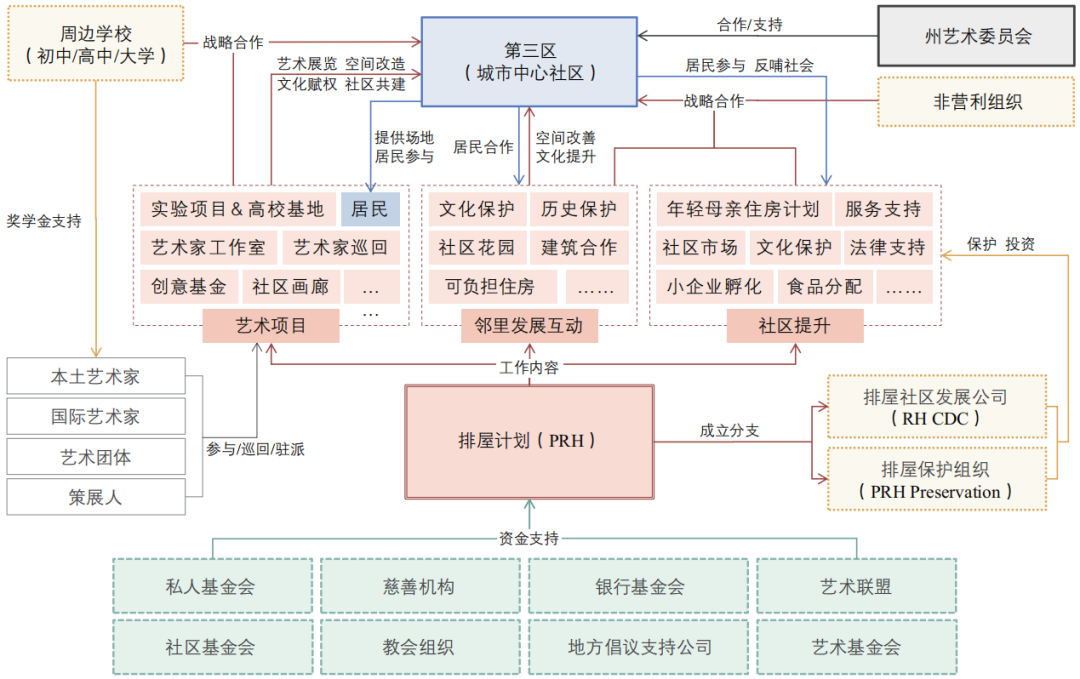

图3 以NCC为代表的社区更新公私合作模式

图4 NCC相关用地功能平面图

作为社区参与模式的代表,休斯敦“排屋计划”(PRH: Project Row Houses)由当地艺术家里克·罗威于1993年发起,项目将艺术纳入更新过程,强调艺术创意与文化认同对社区发展的影响,借助居民、艺术家和企业共同参与集体创造性行动来修缮衰败住宅、实现边缘社区可持续发展。

图5 以PRH为代表的社区参与更新模式

图6 2013年第39轮展览艺术家与居民共建

图7 PRH平面图及主要游览线路

图8 美国城市社区更新制度—角色—行动关系总览

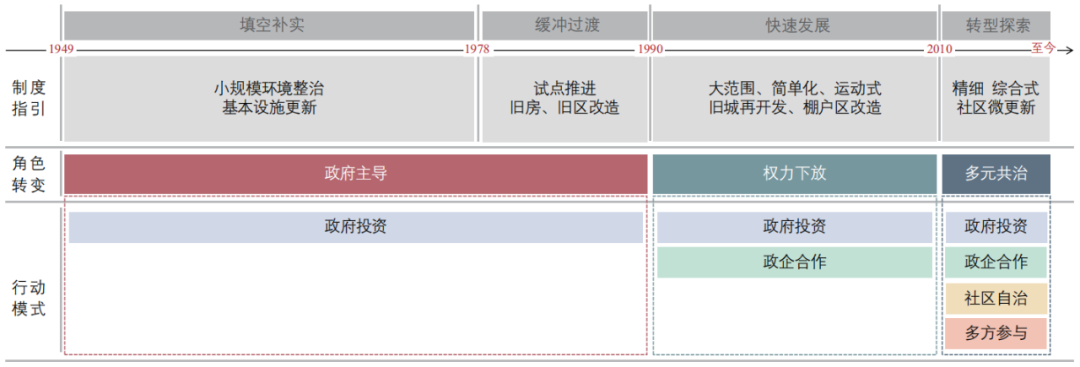

图9 中国城市社区更新制度—角色—行动关系总览

其一,重识当前发展阶段下的城市社区更新内涵与价值,探索科学适配的制度供给。更新是关于不断发展的动态命题,是联系过去并面向未来的连续性统筹过程。改革开放40年来我国历经增量建设、内涵提升到现在进入高质量发展阶段,不同历史社会背景下城市更新的内涵在不断变化,城市社区更新的价值意义也在不断变化。基于当前经济文化水平与社会矛盾需求,应明确公共利益导向的价值目标,站在阶梯发展观上探索国家引领下更加多元综合的城市社区更新制度与模式。通过简政放权,给予财税支持、经济收益、空间红利等多种优惠政策,提高社区更新角色参与的热情与动力。并完善统筹机制、打破行政壁垒,以稳定、延续与地方性,实现城市社区更新的善治与可持续。

其二,理解城市发展基本规律,优化完善制度—角色—行动的整体统一性。在政府权威主导下,此前我国快速、强制、粗暴式推进社区更新的方式已显现出诸多矛盾弊端,在有限认知和机构、部门、市场等盘根错节的利益驱动下,损耗了太多存量社区价值换取其经济交换价值,导致更新成效大打折扣。因此,应重视制度—角色—行动的整体统一性,以及现阶段三者的此消彼长关系、针对更新本身的彼此重点调整等等。随着社会力量的成长壮大,诸如社区规划师等逐渐成为更新主力,我国的城市社区更新参与角色日益多元。但这并不意味政府干预的弱化,而是一改此前全权包办一切的做法,转而更加着力于前端的制度拟定、平台建设与导则指引等内容,更加具有引领性。基于此的更新行动则走向了多层级、多维度、多样化的模式探索。从历史文化积累与时空发展角度理解当前我国城市的基本发展规律,并剖析其背后的动力影响因素,以此优化完善整体认知下制度—角色—行动的协调互动关系,将有助于保证城市社区更新有序推进。

作者:骆骏杭,重庆大学建筑城规学院,山地城市建设与新技术教育部重点实验室,博士研究生。luojhang@cqu.edu.cn

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 1949年以来美国城市社区更新——基于“制度—角色—行动”的整体分析【2024.6期】

规划问道

规划问道