北京与大运河的关系尤为密切。特别是元、明、清时期作为首都的北京,从中得到了巨大的滋养,也素有“大运河上漂来的北京城”的说法。2017年,习近平总书记对建设大运河文化带作出重要指示:大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。近年来,北京大运河文化带聚焦修缮文物、挖掘内涵、整治环境、提升品质等,沿岸众多文化遗产得到有效保护。2024年正是中国大运河申遗成功十周年,北京印迹聚焦北京大运河文化保护传承利用重点工作,广泛宣传运河文化价值、科技价值、审美价值、情感价值等,助力大运河全方位建设保护,擦亮千年运河“金名片”。

作为大运河重要组成部分,潮白河2024年9月通航,由此大运河文化带再添一处新景观。

潮白河因潮、白二河汇聚得名,历史上为北运河上源之一,也是流经顺义区最大的河流,滋润了一片土地,养育了一方百姓,被誉为顺义的“母亲河”。

潮白河(图片来源:北京日报)

明清以来,多条通往关外的古道由河上经过,许多文化名人在此留下足迹,吟诗赞咏。明正统十年(1445)进士、刑部尚书董方前往关外处理公务时,路经白河,但见河道宽阔,船只在雾霭苍茫的河面上行驶,摇橹声响成一片,好一派江南水乡的景象,即兴赋《白河渔舟》:

风帆暮急沙鸥起,波影晴涵野树稠。遥望孤灯明灭处,芦花滩里钓鱼舟。

”

二河交汇成一景

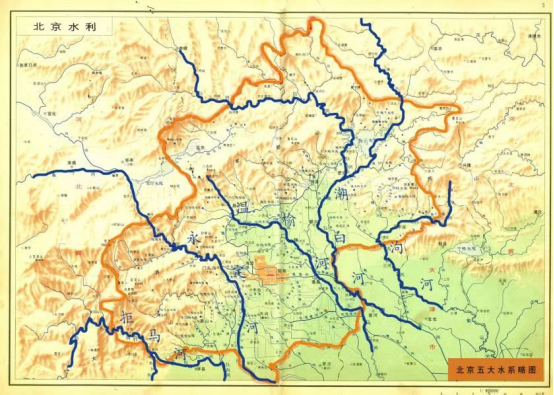

北京五大水系

(图片来源:唐晓峰“名城保护·大家谈”活动演讲)

据《北京志·水利志》载:潮白河上游分潮、白两大支流,东支为潮河,因“时作响如潮”而得名;西支为白河,因河道多沙,且沙粒洁白而得名。秦汉时期两河互为独立的水系,并无交集,各自入海。

北魏时,两河在潞县(今北京市通州区)汇合,以后汇流点逐步向北迁移。元代,京杭大运河全线贯通,潮白河水源源不断地注入北运河,为大运河补给水源。“通州八景”中有“二水会流”,指的是潮白河和温榆河在北运河相汇的景观,北运河的北端便由此开始。

潮、白两河在历史上水患频发,经常暴发山洪,河道被改。明、清两代为防御洪水曾修筑密云护城堤坝数十道。1942年开始在顺义县河南村右岸陆续筑堤。历代对潮白河多次进行治理,但没能从根本上解决问题。当地称潮白河为“自在河”。后经人工开挖,使潮白河与蓟运河连在一起,经金钟河入渤海。另一支由七里海入蓟运河。

新中国成立后,为解决潮白河下游蓟运河一带水患,于1950年开挖潮白新河,经河北香河县、天津宝坻县至宁车沽(今天津塘沽东北部)与永定新河汇流后在北塘入渤海,潮白河最终成为独立水系。

漕运补给直供军需

历史上潮白河是北运河最重要的漕运用水来源。明洪武五年(1372),明军在密云东北部驻守重兵,这些驻军每年需大批的粮草供给,军事运输任务极为繁重。而当时只能通过陆地运输,耗费了大量的人力和物力。

为了缓解运输压力,明朝决定开辟水路运输线,壮大潮白河的水势,使运输漕粮的船只直抵密云县城。劳民伤财的陆路运输改为水路运输后,每年水陆运漕米约15万石,约占密云县当时军粮年总储量的94%。

直到1938年4月,北平至古北口铁路通行后,水路才停运,改由铁路运输。引白壮潮后的漕运对促进和巩固明、清、民国近300年来的军事防务和地方经济发展,起到了重要的保障作用。

防洪标准将提高到100年一遇

潮白河在北京市境内全长118公里,流域面积6531平方公里,占全市河流面积的33.4%。20世纪90年代起,因气候变化、城市快速发展和人口数量激增,保障北京供水的密云水库逐渐“入不敷出”,位于其下游的潮白河也渐渐干涸。

多年断流之后,这条滋养首都的河流需要新的水资源补充。为应对北京市地下水超采严重的问题,涵养饮用水水源地,确保供水安全,自2015年起,南水北调来水回补密怀顺水源地,至2020年累计回补约3.4亿立方米。2021年春天,北京又通过水量日益丰盈的密云水库、怀柔水库等水源向潮白河干、支流生态补水,断流23年的潮白河于2021年5月29日再次全线奔流起来。

潮白河是首都重要水源地、生态廊道和城市防洪安全屏障,也是连接京津冀区域社会经济发展的重要纽带。近年来,市水务部门连续实施潮白河生态补水,有效回补了密怀顺地下水源地,缓解了流域内水资源短缺现状,推动实现了“地表、地下”协同修复的战略目标,取得了良好的生态效益。

潮白河2023年春季生态补水(图片来源:北京新闻广播)

在解决了“有水”的问题之后,针对堤防防洪标准不够、河势及边坡不稳等问题,市水务部门持续发力,启动潮白河综合治理与生态修复工程。2023年12月,“潮白河综合治理与生态修复工程(通州段)”项目获批。潮白河综合治理与生态修复工程治理范围为北京界内潮白河干流河道,总长约84.18km,涉及顺义、密云、怀柔、通州4区,起点密云区城南河槽村潮河白河汇合口,终点为市界牛牧屯引河,项目建设内容包括防洪工程、生态防护工程、自动化工程及相关配套工程。按照“整体推进,分段实施,重点先行”原则,北京境内潮白河分密怀顺段和通州段。通州段是整个潮白河综合治理与生态修复工程的先行启动区,已纳入北京市2024年度重点工程,并列入灾后恢复重建规划。

潮白河综合治理与生态修复工程计划于2024年3月开工,2026年6月完工。完工后,将通过堤防加高加宽培厚,易出险部位防护等综合措施,将潮白河副中心段防洪标准提高到100年一遇。同时,为京冀两岸市民提供更加顺畅的堤路通行条件和滨水开放空间。

实现游船通航览水岸风光

2024年8月,“潮白河1号”游船从顺义区潮白河漕运码头出发,标志着潮白河首条水上航线正式通航。潮白河通航项目规划航线为潮白河俸伯桥至柳各庄桥河段,环线全长约14公里,以河南村闸桥为界分上游和下游。现阶段开通上游航线,即从1号漕运码头出发,环俸伯桥、河南村闸桥绕行一周,总长约6公里,时长约40分钟。游客乘船出发,可以欣赏到潮白河沿岸滨河森林公园及城区花园式社区的美景,切身感受到蓝绿交织、水城共融的生态之美。

顺义潮白河通航项目开放(武亦彬/摄)

近年来,潮白河水生态环境持续向好,凤头鸊鷉、白骨顶鸡、白鹭等鸟类也时常驻足。为了让市民更好地享受亲水漫步、垂钓观鸟的乐趣,水务部门积极联合属地部门,大力推进河湖滨水空间开放共享,让这些空间成为广大市民休闲、娱乐、健身的好去处。

目前,已经开放的滨水空间一处位于顺义区潮白河右岸向阳闸桥下游至城北减河口上游,利用原有的巡河路建设了4.25公里慢行系统,曾经的混凝土路和透水砖路面均已改造为崭新的沥青路面,并进行了1.5米宽行人步道、2.5米宽自行车骑行道的区域划分,并在路面上施划了人行、自行车骑行标识图,且标注了里程数字,让临河步道更加有序、安全,满足了顺义新城居民亲水需求。另一处位于密云区潮白河河槽橡胶坝下游河湖水域,左右岸共建造了149个多功能亲水平台,并同步配备了垃圾桶、救生设备、太阳能远程监控设施、导览牌、水深提醒标尺等设施,方便市民在此漫步亲水、垂钓观鸟。下一步,潮白河滨水空间将实现水流通道、动物通道、慢行通道、自行车道和信息通道的五道贯通。

白鹭在副中心段潮白河滩涂嬉戏觅食(马文晓/摄)

随着潮白河综合治理地不断推进,潮白河流域将呈现出一幅流水潺潺、水鸟翱翔、人水和谐的美丽画卷。

内容来源:北京日报、北京发布、京报网等综合整理

本内容由北京印迹整理制作,转载请注明出处

相关阅读

京城水迹 | 万宁桥下是怎样过船的

京城水迹 | 故宫里的金水河九曲蜿蜒,暗藏着大用途

三里屯、工体、CBD……透过北京城市更新看超大城市如何减量发展

北京林业大学近现代历史建筑群:布局严谨、沉稳大气

老胡同重生,传统现代融合共存

北京六一幼儿院历史建筑群:“马背摇篮”的精神延续

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):从水患频发到游船通航,顺义“母亲河”如何重获新生

规划问道

规划问道