写在前面

轨道交通多网融合发展趋势要求融合多层次设施和多维度需求,建立轨道交通一体化客运模型。在分析既有轨道交通客运模型面临挑战的基础上,提出轨道交通一体化客运模型架构,研究模型关键技术。通过多层次轨道交通设施融合技术、多维度轨道交通需求融合技术和轨道交通多方式竞合博弈技术,搭建轨道交通互联互通一张网,得到精细化的轨道交通方式需求,并模拟了轨道交通与其他交通方式的竞争与合作。以粤港澳大湾区为例构建轨道交通一体化客运模型,该模型解决了4种轨道交通互联互通模式建模问题,利用枢纽客流溯源技术详细模拟了其他交通方式与轨道交通接驳出行链,实现了轨道交通出行全流程追溯,能够为轨道交通需求分析、融合方案比选、方案评估等提供定量化数据支撑。

刘新杰

广州市交通规划研究院有限公司 高级工程师

研究背景

2019年《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(发改规划〔2019〕328号)提出了推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”,打造“轨道上的都市圈”。2021年中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,提出推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路融合建设,并做好与城市轨道交通衔接协调,构建运营管理和服务“一张网”。为响应国家政策、支撑区域协调发展,《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》《粤港澳大湾区多层次轨道交通规划研究》《构建符合京津冀协同发展要求的多层次轨道交通体系研究》等相继开展,三大区域共同体均提出了构建多层次轨道交通深度融合发展、一体高效的轨道交通发展目标。轨道交通多网融合从乘客角度能够减少出行断点、优化出行体验,从管理者角度能够发挥网络整体效率、提升轨道交通服务水平和竞争力,是未来发展的必然趋势。

多网融合在规划、设计及运营阶段均需要轨道交通客运模型进行定量分析或方案评估。既有轨道交通客运模型针对单一层次轨道交通网络建立。一方面,城市轨道交通归地方政府建设管理,采用城市交通需求预测模型进行客流预测[1]。北京、上海、广州、深圳、成都、武汉等城市均建立了城市交通需求预测模型,对城市轨道交通线网规划和线路建设起到了很好的支撑作用。随着大数据的发展,模型技术也随之更新,张天然[2]研究了大数据与交通模型互动发展的途径,陈先龙等[3-4]提出基于时空推演的城市活动模型,王媛[5]结合五次综合交通调查建立了上海市综合交通模型体系,佘世英 等[6]以武汉市为例建立了基于集计出行链的城市交通模型。另一方面,城际铁路和干线铁路由国家铁路部门建设管理,采用铁路“四阶段”模型进行客流预测,支撑了厦深铁路、沪宁铁路、成渝客运专线、津保铁路等线路建设。针对近年来新增的小站间距铁路,王静 等[7]提出了基于乘客画像的市域(郊)铁路客流预测方法,朱鸿国[8]构建了城际旅客出行一体化的综合运输网络,对城际旅客出行链进行系统研究。

城市交通需求预测模型和铁路“四阶段”模型在各自体系内支撑了轨道交通发展,但无法应对轨道交通多网融合的发展要求。城市交通需求预测模型受范围限制对干线铁路、城际铁路模拟不全,而铁路“四阶段”模型注重城市间出行总量和方式划分,不适合站间距较小的市域(郊)铁路和城市轨道交通。鉴于此,本文分析多网融合背景下轨道交通客运模型面临的挑战,依据多源大数据挖掘的精细化出行指标,提出轨道交通一体化客运模型架构并研究模型关键技术。

轨道交通客运模型面临的挑战

1)多网融合发展趋势要求模型构建轨道交通互联互通一张网。

轨道交通多网融合包括工程设施、运输组织、技术标准、生产力布局、运营管理等多个专业融合一体化,最终目标是实现轨道交通从廊道服务到网络服务的转变,形成轨道交通互联互通一张网。在轨道交通客运模型中,互联互通一张网要求所有轨道交通车站间都是联通的,重点要解决工程设施和运输组织的融合一体化问题。工程设施融合是多层次、多模式轨道交通线网搭建在同一平台,并设定影响出行选择的多种参数;运输组织融合是建立不同层次轨道交通之间的联通关系,包括枢纽换乘互联和过轨跨线互通。

2)轨道交通与区域协调发展要求模型细分需求市场。

随着“轨道上的都市圈”“轨道上的大湾区”建设,为增强轨道交通设施布局与区域空间发展格局的匹配性,需关注不同出行群体的差异化需求,以需求为导向优化轨道交通供给与服务。这就要求客运模型细分需求市场,包括通勤出行、商务出行、休闲出行等。随着轨道交通车站加密,客流服务半径变小,要求客运模型细分需求颗粒度、缩小交通小区范围。轨道交通一体化运营后,运营组织形式灵活多样,为实现资源的合理分配,要求客运模型细分需求市场的时间维度,精确到5~15 min级别。

3)综合立体交通网建设目标要求模型追溯轨道交通与其他交通方式的竞合关系。

《国家综合立体交通网规划纲要》提出推进各种运输方式统筹融合发展、推进综合交通枢纽一体化规划建设、提高多式联运效率的目标。轨道交通互联互通一张网实现了轨道交通内部联运,还需要模拟轨道交通与其他交通方式之间的竞合博弈关系。这就要求客运模型构建综合运输网络,标定阻抗参数,实现各种运输方式之间的竞争;同时要构建轨道交通接驳出行链,将轨道交通车站间的联通性延伸至交通小区,体现轨道交通与其他交通方式的合作。

模型架构及关键技术

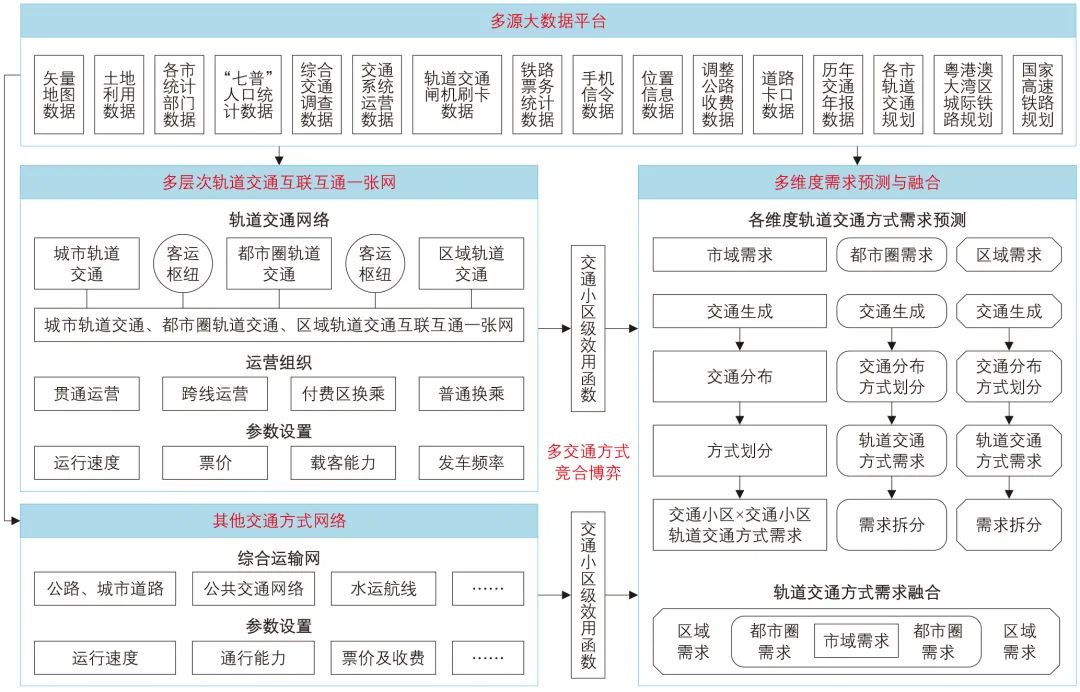

应对轨道交通多网融合的挑战,本文建立轨道交通一体化客运模型架构(见图1),包含多源大数据平台、多层次轨道交通互联互通一张网、其他交通方式网络、多维度需求预测与融合4个模块。建立该模型需解决三大关键技术。

图1 轨道交通一体化客运模型架构

1)多层次轨道交通设施融合技术。

要求各层次轨道交通网络输入同一平台并且相互联通,形成轨道交通互联互通一张网。该技术的核心是建立轨道交通基础设施供给网络和交通阻抗,用于交通分布、方式划分和交通分配等。

2)多维度轨道交通需求融合技术。

要求模型同时包含市域短距离出行、都市圈中长距离出行和区域长距离出行,且交通需求颗粒度满足各层次轨道交通分析要求。该技术的核心是计算交通小区级轨道交通方式需求,作为交通分配基础输入。

3)轨道交通与多方式竞合博弈技术。

第一,轨道交通在综合运输网中竞争技术。要求模型包含公路、铁路、航空、水运等综合运输方式,模拟互联互通轨道交通网络与其他交通方式的竞争。该技术的核心是体现轨道交通互联互通的竞争力。第二,轨道交通与其他交通方式合作技术。要求模拟轨道交通与小汽车、公共汽电车等方式的接驳过程,体现轨道交通与其他交通方式的合作共赢。该技术的核心是将轨道交通的联通性从车站间扩展至交通小区间,实现出行全流程追溯。

多层次轨道交通设施融合技术

1

模型网络构建要素

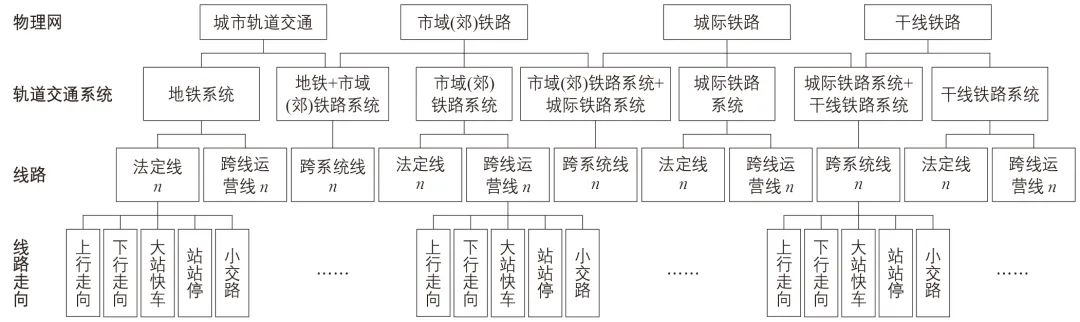

轨道交通一体化客运模型中,轨道交通网络的构建包含4个要素:物理网、轨道交通系统、线路以及线路走向[9]。其中,物理网指实际建设的轨道交通线站位,与规划网络相对应;轨道交通系统指各层次轨道交通联网收费运营管理系统,与轨道交通出行方式相对应;线路指实际运行的轨道交通线路,与线路编号相对应,如地铁1号线、G58等;线路走向即线路停站序列,与行车组织相对应。4要素之间的关系如图2所示。

图2 轨道交通网络构建要素

2

轨道交通设施融合

从轨道交通网络构建要素之间的关系可以看出,轨道交通设施融合主要通过线路走向即行车组织进行定义。广义的轨道交通互联互通可分为4种模式:跨系统贯通运营、系统内跨线运营、付费区换乘以及普通换乘。4种互联互通模式建模方法如下:

1)跨系统贯通运营。

这种模式是轨道交通互联互通的最高模式,例如京广高铁与广珠城际的贯通运营。建模思路为:首先针对跨系统贯通运营定义一种新的轨道交通系统,设置跨越的两个物理网许可这个轨道交通系统,然后新增一条线路并按实际运营情况定义其线路走向,线路走向跨越不同层次物理网体现为跨系统贯通运营。线路走向是分方向的,既可以模拟某一系统向另一系统的单向贯通,也可以模拟系统间双向贯通。该方法适用于“一型”“Y型”“X型”等各种贯通运营方式。

2)系统内跨线运营。

这种模式是同一轨道交通系统内不同线路之间的跨线运营,例如京广高铁与广深港高铁的跨线运营。建模思路与跨系统贯通运营相似,区别在于线路走向设置在相同层次物理网内,无须新建轨道交通系统。

3)付费区换乘。

这种模式是同一系统内不同线路之间通过车站联通,常见于城市轨道交通模型中。建模思路为在换乘车站定义各线路走向之间的换乘时间,来建立不同线路之间的联通关系。换乘时间越小换乘越便捷,例如同站台换乘时间小于通道换乘时间。

4)普通换乘。

这种模式是不同轨道交通系统之间非跨线联通,例如铁路与城市轨道交通通过客运枢纽接驳实现联通。建模思路与付费区换乘相似,区别在于普通换乘跨不同系统,需分方向定义换乘时间,例如高铁有独立的安检系统、需要候车厅候车、发车频率低等,导致换乘时间较长,因此地铁换乘高铁的时间远大于高铁换乘地铁的时间。

多维度轨道交通需求融合技术

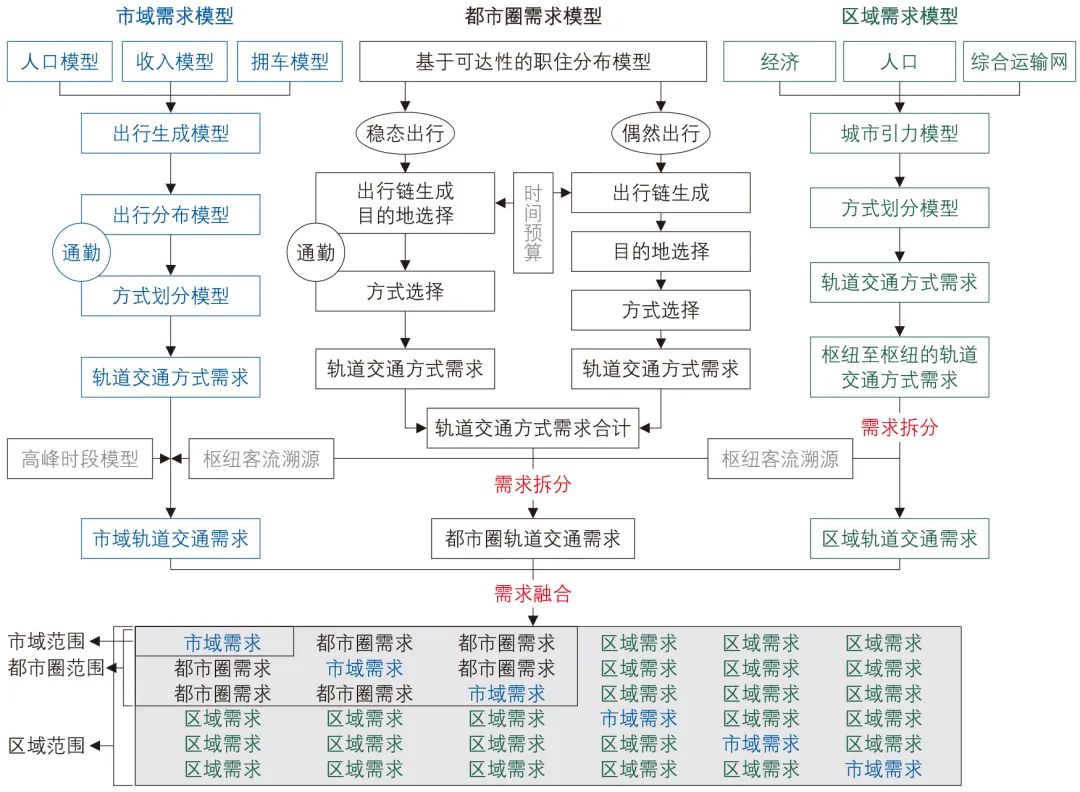

轨道交通多网融合的挑战要求轨道交通一体化需求的精细度与市域综合交通模型相媲美。如果按传统四阶段法预测市域大范围交通需求会导致模型效率较低,本文采用先分维度需求预测再按精度优先级融合的方法(见图3)。根据轨道交通网络密度和各层次轨道交通出行距离特征,构建市域、都市圈和区域3个维度的交通需求预测模型。

图3 多维度轨道交通需求融合技术

1)市域需求模型。

用于城市内部交通需求预测,建模方法采用传统四阶段法。模型最终结果为小区级轨道交通方式需求,可划分通勤出行目的,可区分不同时段[10-11]。

2)都市圈需求模型。

用于重点组团间交通需求预测,本文基于交通大数据特征提出区分稳态出行和偶然出行的简化活动模型[2-3]。首先,利用人口普查、手机信令等大数据建立职住分布模型,确定人口的空间位置和相互关系;然后,划分稳态出行和偶然出行,分别计算出行生成链、目的地选择、方式选择,模型最终结果为中区级轨道交通方式需求。其中,出行生成链划分为多种目的,在时间预算和交通设施的约束下,可获得分时段、分目的、分方式交通需求。

3)区域需求模型。

用于出行距离超过100 km的城市间交通需求预测,采用城市引力模型[12]。城市间引力与经济、人口和时间距离有关,利用现状数据标定引力模型,预测未来城市间出行总量,然后基于价格、便利性因子等标定多元Logit模型,对公路、铁路、航空、水运四大运输方式进行划分。模型最终结果为大区级轨道交通方式需求。

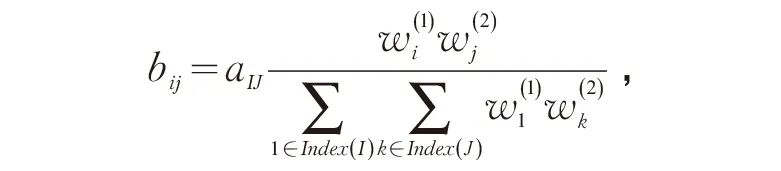

由于3个维度的交通需求颗粒度不同,本文采用加权分布法将需求拆分[13]至相同颗粒度,以便在一个平台进行交通分配。

式中:bij为输出矩阵(小区i×小区j),i,j为小区索引;aIJ为输入矩阵(大区I×大区J),I,J为关联小区索引的大区索引;w(1)i,w(2)j分别为交通产生大区中小区i和交通吸引大区中小区j的权重因子,与轨道交通便利性、人口就业数、经济活力等因素相关;Index(I),Index(J)为属于大区的小区数索引;w(1)1,w(2)k分别为属于大区I,J的小区数索引。

3个维度的交通需求拆分后存在重叠,本文提出按精度优先级融合的方法。首先,将3个维度的交通需求按精度优先级排序,市域需求>都市圈需求>区域需求;然后,以精度最低的区域模型结果为原始输入,都市圈范围内出行替换为都市圈需求模型结果,市域范围内出行替换为市域需求模型结果;最后获得模型范围内小区级轨道交通方式需求。

轨道交通与多方式竞合博弈技术

1

轨道交通在综合运输网中竞争技术

方式竞争技术方法比较成熟[14],基本上使用Logit概率模型。本文方式竞争重点关注轨道交通出行链的完整性和服务维度的全面性。

多层次轨道交通设施融合技术完整输入了轨道交通线路,如跨市地铁延伸至行政区外,既与都市圈长途客运、小汽车方式竞争,又与市域公共汽电车、出租汽车等方式竞争,其载客能力影响两个维度的竞争力。多层次轨道交通设施融合技术将干线铁路、城际铁路等融入市域维度和都市圈维度互联互通轨道交通网络,可获得干线铁路中短距离服务需求和城际铁路市域内部服务需求。

分析发现,多层次轨道交通设施融合技术弥补了传统模型中轨道交通线路输入不完整、服务维度不全面等问题,通过设施融合完整体现轨道交通在综合运输网中的竞争力。

2

轨道交通与其他交通方式合作技术

轨道交通与其他交通方式的合作通过枢纽接驳来实现,本文模型通过枢纽接驳建模将客运枢纽间的联通性扩展至各交通小区,获得小区级轨道交通方式(含接驳)供给;通过枢纽客流溯源将轨道交通车站间交通需求溯源至各交通小区,获得轨道交通与其他交通方式的接驳合作需求。

枢纽接驳建模

2.1

模型中枢纽接驳方式划分为4类:1)地铁、轻轨、城际铁路等轨道交通方式接驳。建模方法与3.2中付费区换乘和普通换乘建模方法相同。2)公共汽电车、长途客运等公共交通方式接驳。公共交通建模方法采用3.1所述4要素法,定义接驳公共汽电车/长途客运线路的走向经过枢纽车站,在枢纽车站设置公共汽电车/长途客运线路与各轨道交通线路的换乘时间,即建立了公共汽电车/长途客运与枢纽车站的接驳关系。3)小汽车、出租汽车等道路交通方式接驳。模型中道路系统与轨道交通车站不能直接连接,需将枢纽车站所在区域定义为交通小区,通过交通小区连接线建立枢纽车站与接驳道路的连接关系。4)步行、自行车等非机动交通方式接驳。非机动交通方式接驳距离一般较短,可直接通过交通小区连接线将枢纽车站与周边交通小区连接,交通阻抗设置在连接线上。通过枢纽接驳建模可获得枢纽车站至各交通小区接驳阻抗。

枢纽客流溯源

2.2

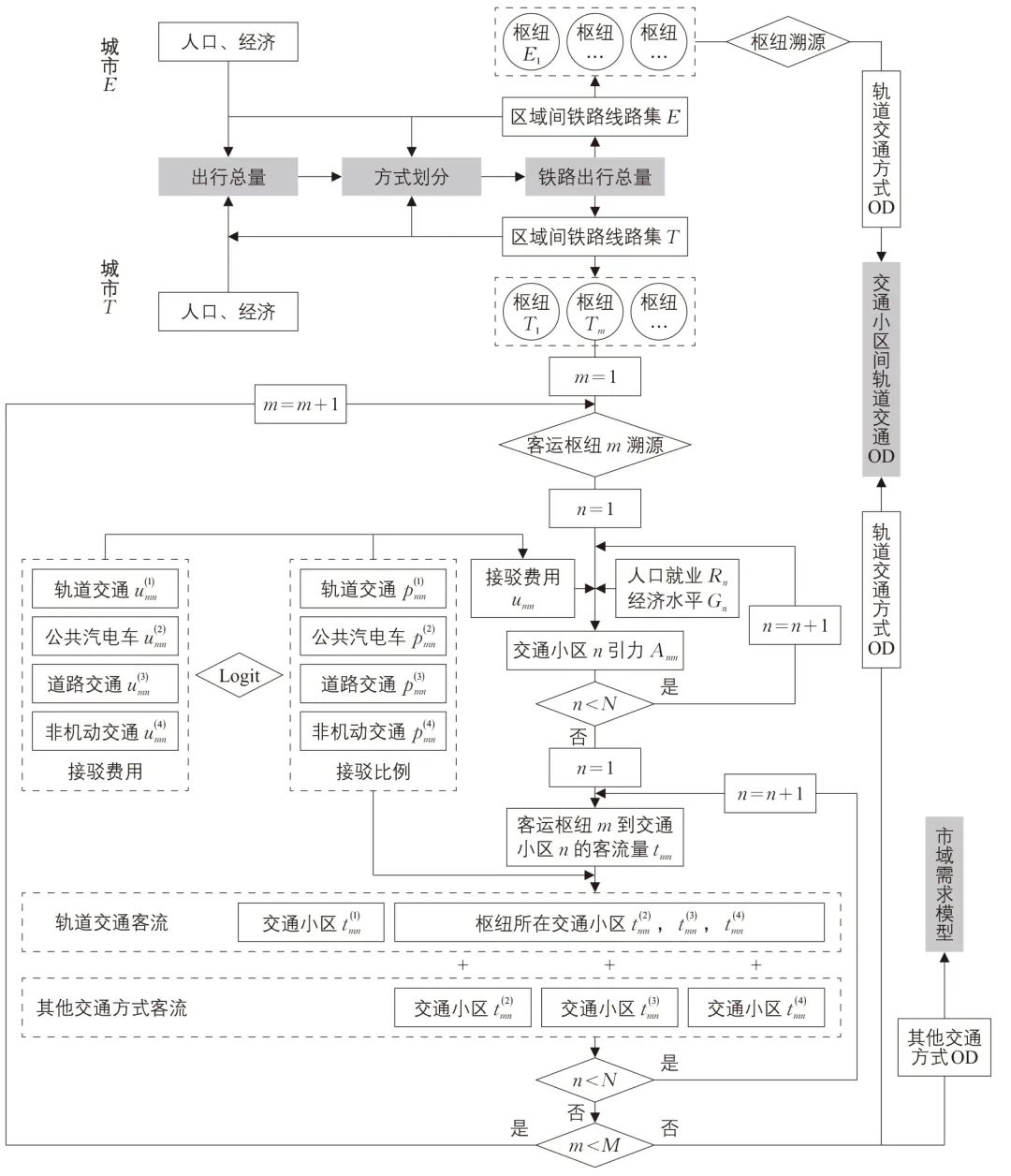

根据文献[12],城市间交通需求可追溯至客运枢纽间交通需求,因铁路客运枢纽数量有限,故针对各铁路客运枢纽设计客流溯源方法。技术流程如图4所示:

图4 铁路客运枢纽客流溯源技术流程

1)令m=1,利用区域需求模型计算客运枢纽m的出行生成量Tm。

2)计算各交通小区人口就业数Rn和经济水平Gn。

3)令n=1,计算客运枢纽m至交通小区n的综合接驳费用![]() ,其中,u(1)mn,u(2)mn,u(3)mn,u(4)mn分别为轨道交通、公共汽电车、道路交通、非机动交通4种接驳方式的费用,p(1)mn,p(2)mn,p(3)mn,p(4)mn分别为4种接驳方式的分担比例。然后计算客运枢纽m到交通小区n的引力Amn=f(Pn,Gn,umn),可利用多源大数据分析得到的现状对外出行特征对引力函数进行标定,体现不同区域对外出行强度和模式的差异,例如总部基地与外市生产基地之间的联系。

,其中,u(1)mn,u(2)mn,u(3)mn,u(4)mn分别为轨道交通、公共汽电车、道路交通、非机动交通4种接驳方式的费用,p(1)mn,p(2)mn,p(3)mn,p(4)mn分别为4种接驳方式的分担比例。然后计算客运枢纽m到交通小区n的引力Amn=f(Pn,Gn,umn),可利用多源大数据分析得到的现状对外出行特征对引力函数进行标定,体现不同区域对外出行强度和模式的差异,例如总部基地与外市生产基地之间的联系。

4)n=n+1,重复3),直至n=N(N为交通小区数量)。

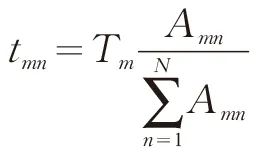

5)计算客运枢纽m到交通小区n的客流量 。

。

6)n=1,根据3)获得的4种接驳方式分担比例计算接驳量t(k)mn=tmnp(k)mn,获得轨道交通、公共汽电车、道路交通、非机动交通4种方式接驳量t(1)mn,t(2)mn,t(3)mn,t(4)mn。其中,t(1)mn可用于轨道交通分配,其他接驳量在轨道交通网络中无法分配,需拆分为枢纽所在交通小区间轨道交通方式客流和交通小区间各类接驳方式客流。其中,枢纽所在交通小区间轨道交通方式客流与t(1)mn相加后即为交通小区间轨道交通方式客流。

7)n=n+1,重复6),直至n=N。

8)m=m+1,重复3)~6),直至m=M(M为客运枢纽数量)。

9)其他城市的枢纽客流溯源方法同上,到离客运枢纽的接驳方式可以不同。

铁路客运枢纽客流溯源的过程实际上也是需求拆分的过程,客流溯源的最终结果是交通小区间轨道交通OD、公共汽电车接驳OD、道路交通接驳OD和非机动交通接驳OD。其中,公共汽电车接驳OD、道路交通接驳OD可输入市域需求模型的公共汽电车方式和小汽车方式需求矩阵中。

上述方法模拟了铁路客运枢纽客流利用公共汽电车、小汽车等方式接驳至任意交通小区的出行过程,体现了轨道交通与其他交通方式的合作,实现了模型对轨道交通出行的全流程追溯。在轨道交通一体化客运模型框架下,道路交通、公共汽电车等交通方式首先服务城市交通出行,剩余能力接驳枢纽客流,体现了站城一体化。此方法对于航空客运枢纽同样适用,通过对航空客流溯源可获得公铁联运客流。

城际铁路及市域(郊)铁路枢纽较多,对每个枢纽进行客流溯源并不现实。考虑到客运枢纽与公共汽电车、小汽车等接驳可到达任何区域,在都市圈轨道交通方式需求拆分过程中,不考虑综合接驳费用,根据人口就业和经济水平计算权重因子,将中区轨道交通方式需求拆分至各交通小区。拆分交通小区间轨道交通OD后,对于有公共汽电车服务的需求对,轨道交通OD可进一步拆分为轨道交通需求和公共汽电车接驳轨道交通需求;对于无公共汽电车服务的需求对(公共汽电车交通阻抗无穷大),本文进行简化处理,全部判定为道路交通接驳轨道交通需求,轨道交通方式需求合并后在都市圈需求模型中进行分配,并将分配客流量预加载到各轨道交通线路中。

城市轨道交通车站服务范围较小,直接用交通小区连接线将车站与周边交通小区连接,不需要拆分需求。该方法假定交通小区连接线范围内全部为非机动交通接驳轨道交通,交通小区连接线范围外与公共汽电车接驳在方式划分中已经拆分,与小汽车、出租汽车等道路交通接驳暂不考虑(根据广州市轨道交通车站接驳调查,该部分接驳客流比例仅占轨道交通客流的2%)。

实例研究

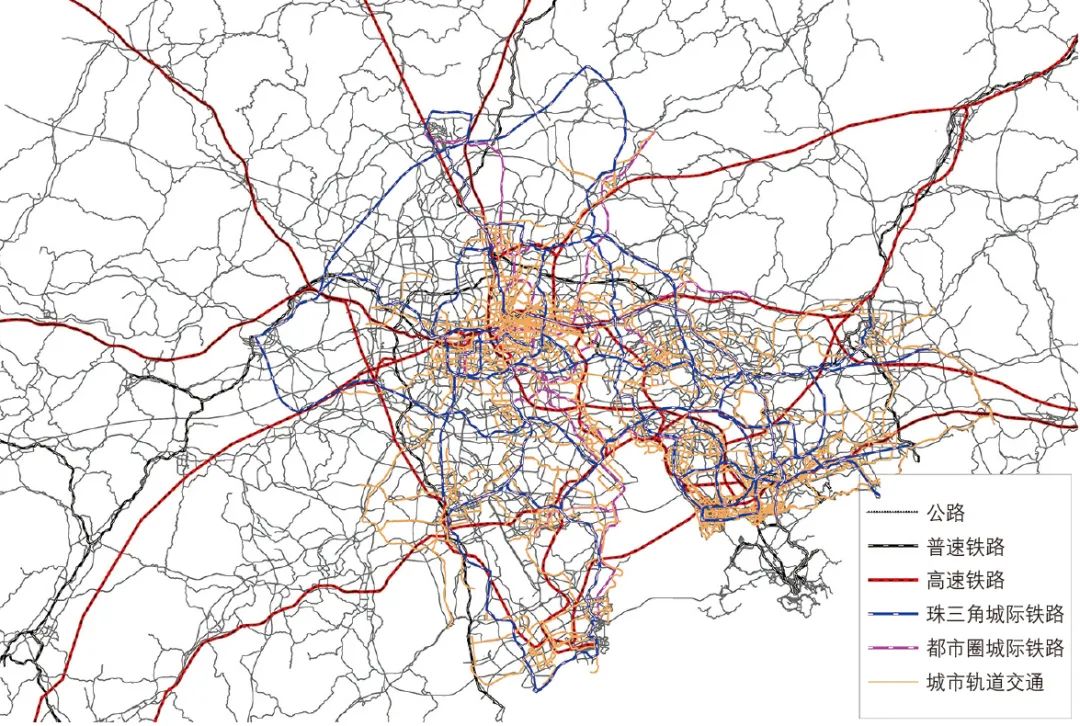

以粤港澳大湾区为例构建轨道交通一体化客运模型,根据《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》《珠江三角洲地区城际轨道交通网规划(2009年修订)》《广州市轨道交通线网规划(2018—2035年)》等确定建模范围为广东省域,重点为粤港澳大湾区,共划分1.68万个交通小区,其中大湾区约1万个、广州市3 889个。

1

粤港澳大湾区轨道交通一体化网络

模型将粤港澳大湾区轨道交通物理网划分为干线铁路、珠三角城际铁路、都市圈城际铁路和城市轨道交通4个层次(见图5)。其中,干线铁路含高速铁路和普速铁路,规划里程约5 480 km;珠三角城际铁路里程约2 100 km;都市圈城际铁路里程约330 km;城市轨道交通线路里程约1 900 km。

图5 粤港澳大湾区轨道交通互联互通一张网

2

区域交通需求特征

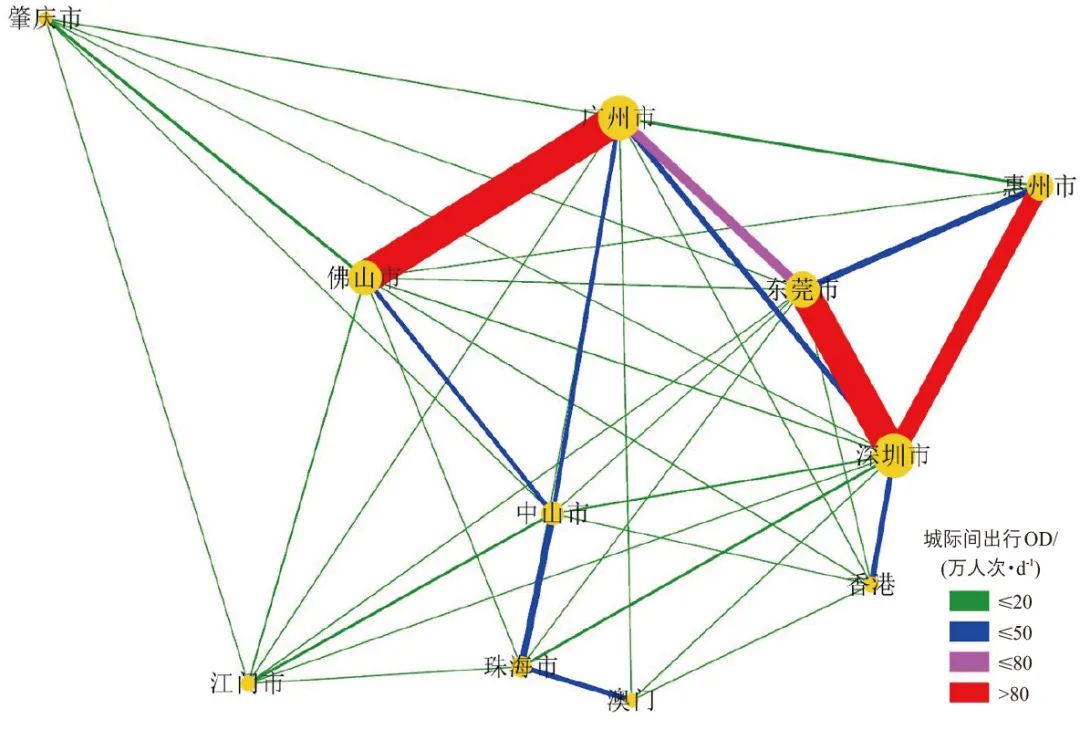

根据轨道交通一体化客运模型预测,2035年粤港澳大湾区各城市间机动化日出行总量约1 686万人次·d-1(见图6),通勤出行比例约为33%,城市核心区土地开发的约束、大城市人口就业的外溢、大运量快速轨道交通的建设等促进了跨市通勤出行的增长。广州市域机动化日出行总量约3 924万人次·d-1,通勤出行比例约为43%。

图6 2035年粤港澳大湾区机动化交通需求预测

3

轨道交通出行分担率特征

根据轨道交通网络未来建设情况,轨道交通一体化客运模型建立了理想情形、基本情形和保守情形3种方案。规划2035年,理想情形下6.1所述规划轨道交通网络将全部建成;基本情形下现状已通线路、在建线路及近期建设规划线路建成;保守情形下仅已通线路、在建线路和工可批复线路建成。

如表1所示,基本情形下,广州市域范围内轨道交通互联互通一张网出行分担率为34.7%,其中干线铁路、珠三角城际铁路和都市圈城际铁路分担1.1%,说明各层次轨道交通均承担了广州市域内部出行的功能。广州市对外出行中轨道交通分担率为33.0%,其中城市轨道交通分担6.2%,主要是都市圈范围内通勤出行。随着区域协调发展,城市轨道交通的竞争优势将打破行政边界延伸至都市圈连绵地区。

表1 基本情形下2035年广州市各层次轨道交通出行分担率

注:使用多个轨道交通系统的出行归属按照干线铁路>珠三角城际铁路>都市圈城际铁路>城市轨道交通的原则。

4

枢纽接驳方式构成

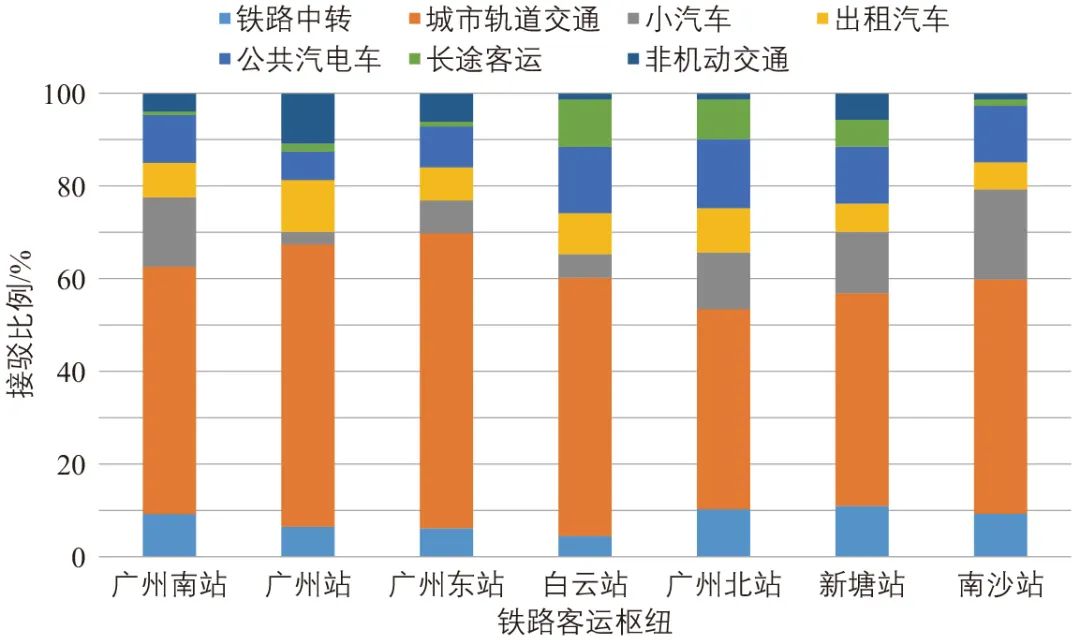

规划2035年,广州市铁路客运枢纽日到发总量约257万人次·d-1,其中,铁路中转换乘客流约20万人次·d-1、城市轨道交通接驳客流约133万人次·d-1,属互联互通轨道交通网络内客流,接驳比例较高(占60%);小汽车及出租汽车接驳总量约52万人次·d-1(占20%),体现了轨道交通与道路交通方式的合作;公共汽电车及长途客运接驳总量约38万人次·d-1(占15%),说明公共交通方式之间的衔接具有延续性;非机动交通接驳总量约14万人次·d-1,说明枢纽站城一体化取得了成功。广州市主要铁路客运枢纽接驳方式分布如图7所示[15]。

图7 广州市主要铁路客运枢纽接驳方式分布

5

典型应用

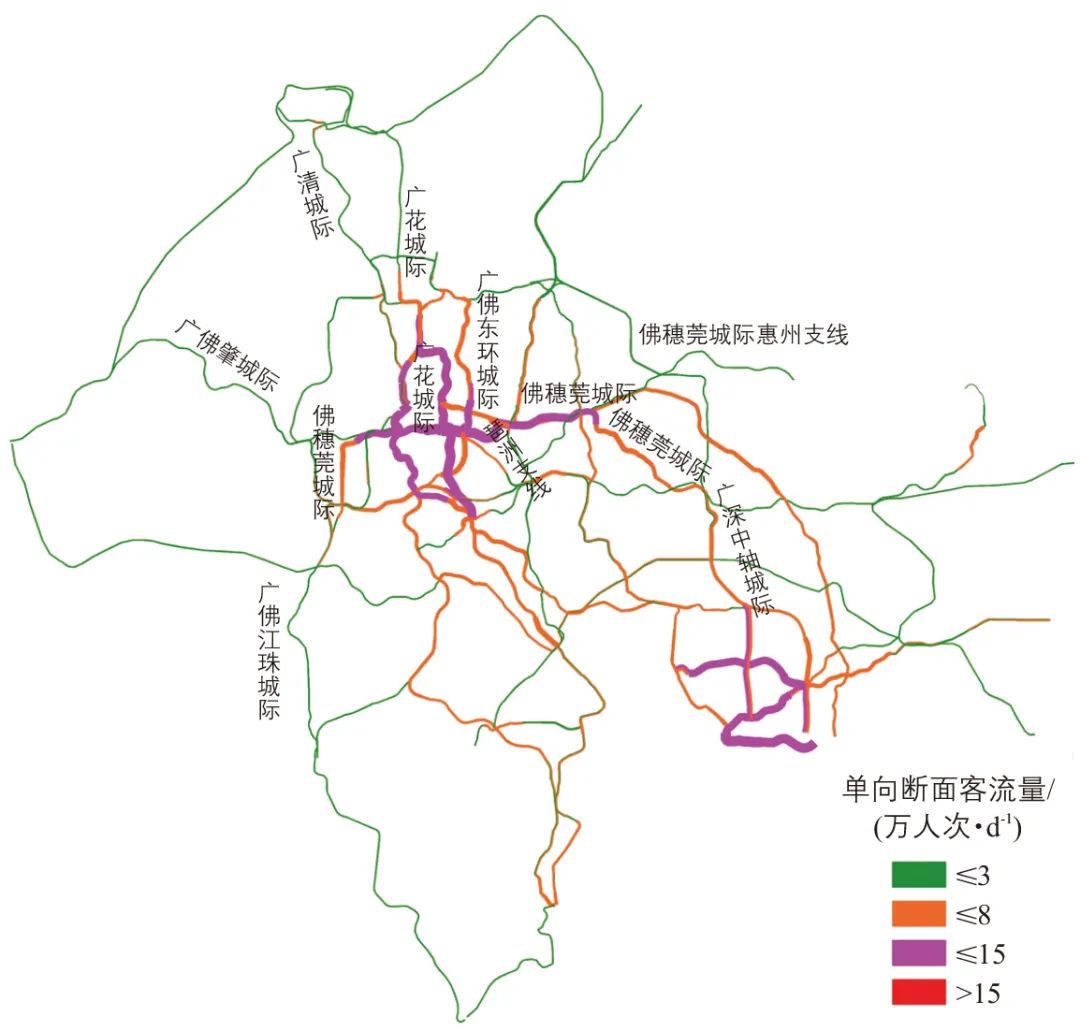

粤港澳大湾区城际铁路经营权、所有权向地方政府和社会资本放开后,需要对城际铁路网络进行评估找出适宜接入城市轨道交通联网收费的线路。经测试(见图8),都市圈城际铁路单向断面客流量超过8万人次·d-1,适合与城市轨道交通联网收费。珠三角城际铁路中,位于城市主城区且站间距较密的广佛东环城际、琶洲支线、广清城际等与城市轨道交通接驳客流量较大,建议有条件的应连入城市轨道交通联网收费系统,创造客流相互促进的局面。

图8 粤港澳大湾区城际铁路客流带宽

为实现跨系统贯通运营,从工程可实施性角度预选5对跨线运营线路,利用轨道交通一体化客运模型进行需求测试(见表2)。结果显示,广花城际与广清城际在广州北站贯通量、佛穗莞城际与广佛江珠城际在东平站贯通量以及佛穗莞城际与广深中轴城际在松山湖站贯通量均超过5 000人次·h-1,高峰时段开行跨线列车对数不小于4对·h-1,满足广东省地方标准《城际铁路设计细则》(DB44/T 2360—2022)规定,有贯通运营需求。

表2 区域轨道交通跨线运营线路间换乘量及贯通量(单位:人次·h-1)

写在最后

针对轨道交通多网融合特征和服务要求,本文提出轨道交通一体化客运模型架构,研究了模型关键技术:1)多层次轨道交通设施融合技术。通过4种轨道交通互联互通模式建模,搭建了轨道交通互联互通一张网,解决了既有模型仅含单一层次网络、对轨道交通出行链完整性和联通性考虑不足的问题。2)多维度轨道交通需求融合技术。提出了市域、都市圈、区域3个维度需求预测及融合方法,获得了交通小区间轨道交通方式需求,解决了既有模型需求市场精细度不足的问题。3)轨道交通与多方式竞合博弈技术。通过设施融合完整体现轨道交通在综合运输网中的竞争力。通过枢纽客流溯源实现出行全流程追溯,模拟了轨道交通与其他交通方式的接驳合作。实例研究证明,基于模型关键技术搭建的轨道交通一体化客运模型考虑了轨道交通多网融合特征,能够满足各种定量化分析要求。

未来需要结合实际应用解决轨道交通一体化客运模型存在的以下问题:1)枢纽客流溯源技术还未实现普通轨道交通车站与个体机动化方式接驳需求的拆分,下一步应深入研究轨道交通车站与小汽车、电动自行车等交通方式的接驳特征,并分离出需求矩阵输入市域需求模型中;2)交通需求的时间维度只能细分到小时,而运营管理需要达到5~15 min颗粒度,后续需结合轨道交通刷卡数据和车站类型进行模型标定。

《城市交通》2024年第4期刊载文章

作者:刘新杰,陈先龙,刘明敏,张薇

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2025004期

编辑 | 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):刘新杰∣多网融合背景下轨道交通一体化客运模型关键技术

规划问道

规划问道