随着我国城镇化进程的推进和城乡建设空间品质的提升,城镇土地的混合用途开发成为必然趋势。相应地,过去以单一用途为主的土地用途管制制度显现出了不适应性,面向存量精细化管理的混合用途开发和管制需求日益凸显。

要真正实现混合用途的有效管制,需要的不仅仅是对混合类用途分类的设置,更重要的是应该从“规划管理—土地管理—建筑管控”全生命周期的角度来阐释混合用途管制的内涵、从体系建构角度讨论如何优化完善混合用途管制。本文基于这一视角,试图面向全流程混合用途管制需求探讨相应的优化策略。

1.1 从混合用途管制缺位到混合用途管制路径预留

1.2 “用途—规模”双维度的混合用途管制探索

2.1 缺乏有效的精细化管制工具

2.2 与土地开发的后序管理环节相割裂

规划管理只是混合用途的土地开发和管制的前序环节。完整的生命周期涉及“规划管理—土地管理—建筑管理”等一系列环节,不同环节所关注的问题也有所差异。例如,在规划管理环节,主要控制混合用途类型及其规模比例,土地管理则更关注土地出让价格,而建筑管理则更关注不动产权确权登记等。由于缺乏对全生命周期管控要素的系统性思考,导致规划管理与后序环节相割裂,缺乏有效的传导和反馈路径,往往被动应对土地管理和建筑管理等后序环节频繁反馈的调整要求,规划的权威性和科学性受到挑战。

2.3 规划管理难以应对土地开发的动态需求

在市场经济环境下,土地开发和建筑建设是动态的,但规划编制和审批等管理环节却相对僵化。面对开发中复杂的动态调整需求,存在管理“一刀切”问题,规划编制内容较庞杂、程序较繁复、审批周期较长,难以适应土地开发的动态调整需求。以上海市松江区2021—2023年公示的75项控规调整(表1) 为例,其中主要涉及经营性用途变更的13项,涉及公益性用途增加的25项,地块细化的13项,编制规划时意图不明晰、明晰功能后重新编制规划的20项,从原本单一功能向混合开发转变的4项。其中,一半左右的调整源自地块细化和公益性用地规模增加需求,其调整幅度和性质显然与涉及经营性用地调整或重新界定用途的调整类型所不同。但如果这些调整都依照控规调整的完整程序,则需要6个月左右的审批时间。综上,控规调整所需的繁复流程和冗长时间难以适应现实开发建设中频繁的、差异化的调整需求,给开发主体带来了较高的时间成本,造成了规划编审人力物力的浪费。

表1 2021-2023年松江区控规调整类型梳理

过去,规划管控主要面向增量开发行为,混合用途的焦点集中在用途类型及其规模比例上,虽相对粗放却尚能满足实践需求;而进入增量开发和存量更新共存的发展阶段,“用途+规模”双要素的既有工具已无法适应当前复杂、动态、差异化的混合用途管制需求,亟待通过叠加土地用途和建筑功能双层管制,形成面向全生命周期的精细化混合用途管制体系。即在原有土地用途管制的基础上,引入“建筑功能”维度,建立“土地用途(及其规模比例) +建筑功能(及其规模比例和空间位置) ”的三维管制工具。需要特别说明的是,对于建筑功能的管控并不能完全依靠规划管理环节实现,但仍有必要在规划管理环节就为建筑功能的管控搭建指引框架。其意义在于一方面能够为混合用途管制的精细化管理提供有力工具,另一方面也支撑了规划管理与土地、建筑管理等后序环节的协同。相应地,既有用途管制如何从单层管控体系拓展至土地用途与建筑功能管控并存,如何构建新的管控形式是本节讨论的重点内容。

3.1 丰富原有土地用途的混合形式,优化分区分类标准

3.2 叠加土地用途与建筑功能,形成复合管控指引

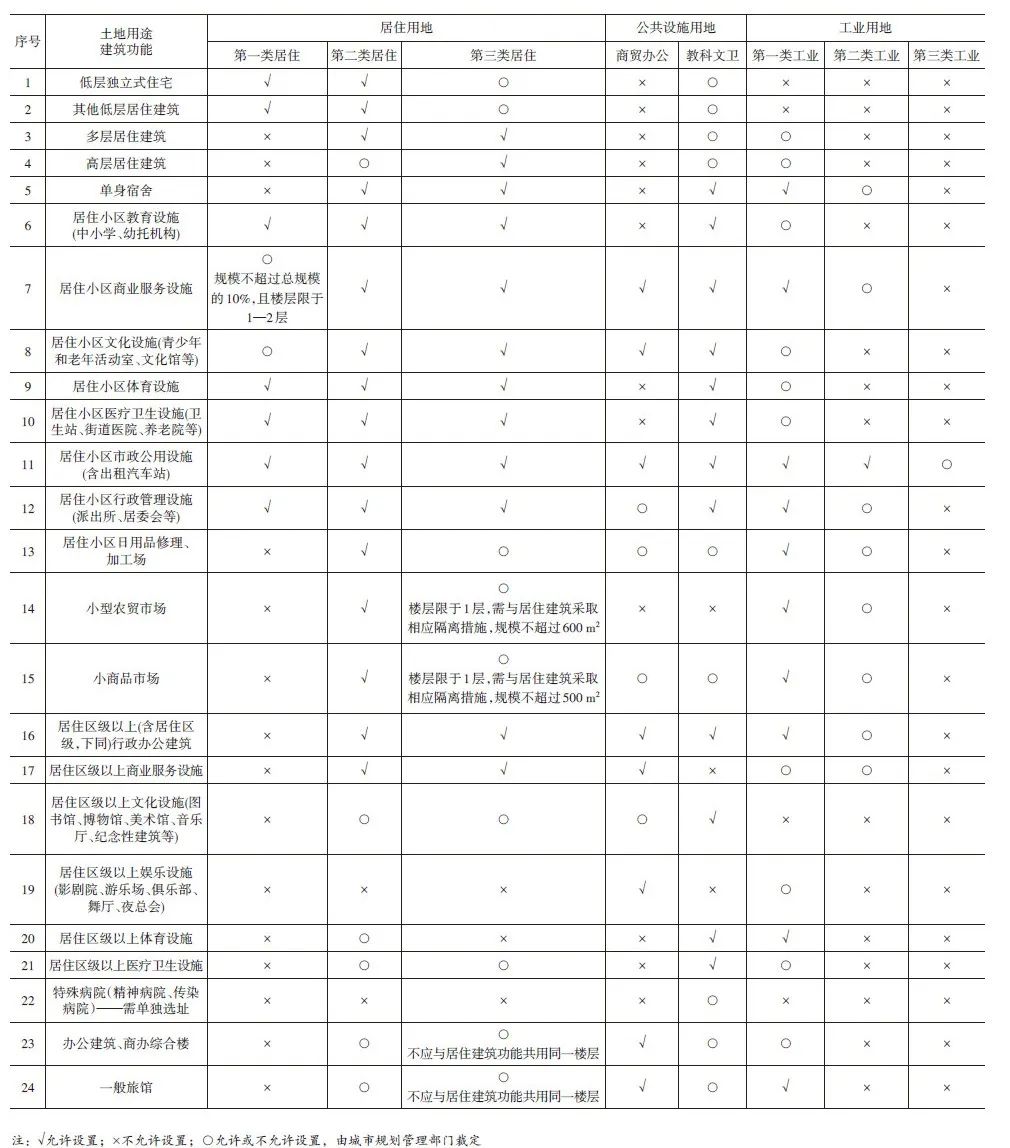

通过在土地用途基础上叠加允许开发的建筑功能,形成复合管控矩阵,从而建立用途与功能的对应关系指引,以限定土地用途与某类建筑功能属于宜设置、有条件设置、不宜设置等情形,为规划裁量提供依据。需要特别说明的是,在规划管理环节,“土地用途+建筑功能”管控指引其基本框架仍为用途管制,是在土地用途限定基础上对建筑功能的进一步限定。在用途—功能指引表的基础上,还可附加其他限制条件,例如某类用途下有条件混合的建筑功能面积规模、比例的上下限或可开发的楼层都可以纳入指引表进行补充说明(如表2)。该指引表也可考虑作为单元规划的技术说明部分,在通则性指引的基础上转换为更适合不同地块特点的图则说明,为后续地块层次的详细规划功能和指标确定提供指引。

3.3 建立建筑功能分层管制,探索功能变更许可路径

“用途—功能”管控意味着管控思维需从平面向立体转换。首先,在功能限定上,应将平面混合的土地用途拆解为立体的建筑功能,并提出建筑功能允许(或不允许) 发展的空间指引,即建立建筑分层功能管控制度。建筑分层管控使得规划管控延伸到了对土地、建筑等后序环节的指引,为土地出让和物业确权搭建框架,确保了土地用途与建筑功能的有效传导,减少了由于规划管理和后序管理环节相割裂而产生的规划调整需求。

需要说明的是,在规划管理环节,建筑分层功能管控仅起到指引和框架作用,且为了避免用途管制的进一步僵化,亟待通过建立建筑功能变更与规划审批流程之间的对应关系,探索“功能变更许可制度”——清晰界定哪些建筑功能之间的变更行为、多大规模范围内的建筑功能变更行为才构成(再) 开发行为;相应地,对于不构成(再) 开发行为的功能变更,无须重新申请规划许可,也无须发起规划调整流程。由此,虽然在规划环节引入建筑分层功能管控,但同时通过建立功能变更的许可制度预留了一定的弹性,在管控精细化与管控“过严”之间取得了一定程度的平衡。

“土地用途+建筑功能”双层用途管制体系能够在一定程度上适应存量土地精细化开发和治理、全生命周期用途管制的需求,但双层管制体系的建立和有效实施其核心还在于建立具有弹性、兼顾后序管理环节、前后续动态反馈的管控机制。具体体现为以下几个方面。

4.1 分层管理:建立单元+地块的详细规划编制和管理体系

对于我国大部分地区,混合用途管制主要以控制性详细规划为规划工具,即通过规划图则规定地块的用地性质、混合用地比例和开发强度等指标,作为后续土地出让合同的规划条件、土地出让金核算、不动产登记确权的依据。控制性详细规划的图则具有较强的刚性,往往难以应对土地开发中的不确定性越来越多的学者认为,应对这一不确定性,应构建“单元控制性详细规划”(以下简称“单元规划”) 和“地块控制性详细规划”(以下简称“地块控规”) 双层次的混合用途管制规划体系。其中:①单元规划在总体规划编制完成后启动编制,前置于开发行为,主要解决的是如何落实国土空间总体规划的战略意图、结构性管控要求和功能布局,旨在为城市未来发展提供预期,便于开发主体做出开发决策。因此,单元规划重在确定主导功能、开发总量和规划底线。在混合用途管制方面,可以起到引导混合用途的功能构成、控制混合用途的总体规模和结构性布局的作用。②地块控规用于管控和指导土地开发,重在确定具体用途、混合比例和开发控制要求,其管控要求作为规划条件纳入土地出让合同,是地价核算的基础,也是后序土地管理环节的规划依据。为了解决规划与后序环节的矛盾,地块控规可以在土地开发意向基本确定后进行编制,在符合单元规划所搭建的管控框架前提下,更好地适应土地开发主体的具体需求,从而为后序管理环节提供支撑,在一定程度上避免规划编制前置于地块开发所产生的不确定性。前文所讨论的“土地用途+建筑功能”的双层管制应是在地块控规层面,而非单元规划层面引入。

4.2 联动机制:建立面向混合用地开发全周期的联动管控链

面向混合用地开发需求,理顺管控链条,在前序环节为后序环节预留接口,建立动态和分时序规划管理流程:①在规划管理环节,完成涉及混合用途地块或控规单元规划编制、实施与调整,明确地块或单元内的混合用地类型、总量和比例构成,作为土地出让条件的参考依据,通过叠加建筑功能管控指引,为混合功能的立体开发提供指引;②土地管理环节主要依据地块规划,以土地出让为核心进行地块详细用途、规模指标和用途比例的确定,支持土地出让合同签订和土地出让金评估;③建设管理环节旨在落实地块规划指标,对不构成(再) 开发行为的小规模调整仅需要在建设管理中的不动产确权环节进行调整,在规划管理环节备案即可。

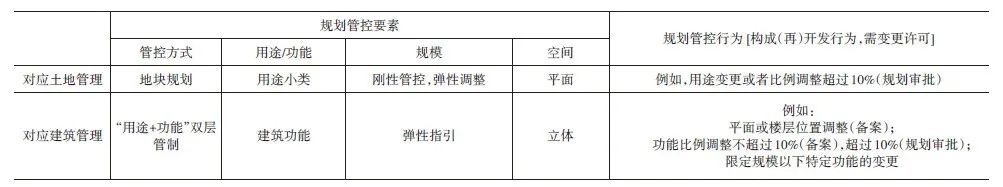

应对混合用地开发和管控的后续环节特征,针对当前实践中大量、高频次混合用途变更现实,深化用途管制和规划许可制度改革,改变既有的层层审批机制为联审机制,建立规划—土地—建管联动机制,明确不同土地管理、建筑管理行为对应的规划管控要素和行为,在限定“ (再) 开发行为”构成要件基础上,进一步细化和区分规划管控行为。见表3。

4.3 双向互动:建立用途管制的正向传导和逆向反馈机制

规划管控行为本身的精细化旨在应对混合用地开发过程中对规划管控条件差异化的“变更”需求,即建立一套匹配规建管全生命周期的差异化的规划编制审批路径及其相配套的管理机制。借鉴上海经验,在操作执行上区分规划层次和项目层次,应对不同情境,形成完全程序、简易程序、项目程序的立体规划管控体系,编制内容、审批环节、审批时间等都依次递减。同时,区分正向实施深化和逆向规划调整。

具体而言,应对已完成控规编制的地块需要规划调整的情况,首先区分是否属于公益型用地(如公共服务设施、市政公用设施、保障性住房等)、重点发展功能(如战略产业、重大项目) 等,对于符合规划导向且不具有邻避效应、规模较小、调整指标简单清晰的情况,可精简规划编制内容要求,简化规划审批流程,缩短各环节办理时限, 提高审批效率。根据项目具体的影响程度和执行幅度,可以设置不同的程序和环节要求。例如分别对应完全程序、简易程序、项目程序,或需要通过修建性详细规划的编制和审批予以确认, 或增加必要的专家或专业部门论证程序,或直接通过建设项目即对规划审批程序予以确认等,通过不同的程序环节要求的设定来应对差异化的“变更”需求。

在我国城镇建设进入增存并存的背景下,土地混合用途开发将成为必然趋势。混合土地的开发涉及的不仅是规划管理,而是涉及土地和建筑等多重管理环节,且环节之间具有大量前后传导的需求,这对于规划管控提出了较高的要求。应对这一变化,一方面,规划管控需要走向精细化,从土地用途管制的平面治理走向“土地用途+建筑功能”的立体管控体系。但在精细化的同时,应该预留规划管理的弹性,通过优化既有管控体系,在既有用途管制的基础上引入建筑功能管控接口,增加应对复杂混合开发需求时规划裁量的科学性和规范性。另一方面,亟待通过探索用途管制和规划许可制度改革,理顺管控链条,实现规划管控向后序环节的有效传导,在后序环节逆向反馈时,根据差异化需求设置精细化的规划管控流程,赋予混合用途管制更高的弹性,以适应日趋复杂和动态的开发管理需求。

本文引用格式:程遥, 韩胜发, 李继军. 面向全生命周期的混合用途双层管制体系探索[J]. 城市规划学刊,2024(3):59-64. (CHENG Yao, HAN Shengfa, LI Jijun. Double-Layered Control System in Full Life Cycle of Mixed Land Use[J].Urban Planning Forum,2024(3):59-64.)

作者简介

程遥,同济大学建筑与城市规划学院,自然资源部国土空间智能规划技术重点实验室,城市规划系副系主任,副教授

韩胜发,上海同济城市规划设计研究院有限公司高级工程师, 通信作者

李继军,上海同济城市规划设计研究院有限公司教授级高级工程师

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 面向全生命周期的混合用途双层管制体系探索

规划问道

规划问道