【提要】

轨道交通将高密度职住空间串联,主要是从客流生成的角度促进人们更多地使用轨道交通和减少小汽车的使用,还需要从客流流动的角度考虑职住空间匹配的需求以及其与轨道交通的协调关系。以深圳市作为研究案例,采用建筑普查数据、社保信息数据、居住人口数据和轨道交通刷卡数据等多源信息数据,通过分析深圳市的职住空间分布特征及其与轨道交通的关系,探讨职住空间匹配问题及其与城市轨道交通的互动协调。研究提出:发展轨道型职住匹配,关注低生活成本居住空间的供给,但不能以轨道型职住匹配替代近域型职住匹配;弱化轨道交通的长距离通勤功能,基于就业中心的集聚构建生活通勤圈,形成客流流动的多中心城市格局。

【关键词】

职住匹配;轨道交通;城市空间结构;通勤;多中心;深圳

(全文刊登于《城市规划学刊》2018年第1期)

(全文刊登于《城市规划学刊》2018年第1期)

我国正处于城市化、现代化、机动化的加速时期,特大城市职住空间分离现象十分显著并引起了学界的广泛关注。由于城市的职住空间关系本质上是关于居住、工作和通勤三者之间的社会空间关系,而对于特大城市来说,轨道交通又是联系职住空间的重要交通方式,因此,职住空间的合理分布及其与轨道交通的协调发展十分重要。

目前已有大量研究关注土地使用与轨道交通的互动,并提出建立以轨道交通为导向的大都市区空间结构发展模式(陈峰,等,2006;潘海啸,等,2007;顾新,2007;郝世英,等,2013)。在具体的发展策略上,主要有以下几个方面的考虑:①轨道交通站点与城市公共中心相结合。如潘海啸等(2005) 提出通过轨道交通站点与城市公共活动中心的相互耦合,一方面促进城市公共活动中心的发展,另一方面又为轨道交通提供了客流,保证轨道交通存在的经济效益;②轨道交通引导次中心或新城开发,促进城市从“单极化”向“多极结构”转变。如舒慧琴等(2008) 总结了东京都市圈轨道交通系统对城市空间结构的影响,发现通过在城市轨道交通的终点站产生城市次中心等方式,多样化的轨道交通引导了东京都市圈“一核七心”的多中心城市结构形成;李道勇等(2013) 总结了巴黎大都市区城市空间结构演化特征,认为应将新城与轨道交通建设纳入区域整体发展战略,发挥轨道交通的骨架作用引领新城空间有序发展,促进多中心城市结构形成;③借鉴TOD开发模式,在轨道交通站点地区进行高密度混合开发。如孙俊等(2006) 以南京为例,提出轨道交通站点及其临近地区用地控制和功能配置要求,包括在站点周围采用高密度、混合用地、适宜于步行的开发方案等;王京元等(2011) 以深圳为例,从站点类型和开发圈层两个层面构建站点周边土地开发的密度分区制度。

这些策略通过轨道交通将高密度职住空间串联,让尽可能多的居住和就业集中在城市轨道交通可达性较好的范围,有助于促进人们更多地使用轨道交通和减少小汽车的使用。但这主要是从客流生成的角度进行考虑,并未涉及到客流的出行距离与分布问题。而同样的客流生成可能因为不同的出行距离与分布而使得交通出行呈现完全不同的状态。从职住空间匹配的角度来看,轨道交通所串联的这些城市公共活动中心、新城与次中心、以及各个土地混合使用的站点之间意味着怎样的通勤需求与交通联系?轨道交通在这些联系与需求中发挥怎样的作用?如何才能实现轨道交通对于职住空间的有效连接?这些问题有待进一步的分析与讨论。

为此,本文将以深圳市作为研究案例,采用建筑普查数据、社保信息数据、居住人口数据和轨道交通刷卡数据等多源信息数据,通过分析深圳市的职住空间分布及其与轨道交通的关系,探讨大城市职住空间匹配问题及其与轨道交通的协调发展。

1 研究设计

1.1 研究对象

本文以中国特大城市深圳为研究对象。深圳市全市域面积约1952km²。早期的城市发展侧重于以罗湖、福田、南山为核心的原特区关内地区(以下简称关内),从现状城市用地建设上看,罗湖、福田、南山3个行政区基本构成了城市的中心地区;1992年“撤县改区”后,宝安、龙华、龙岗等原特区关外地区(以下简称关外) 纳入城市建设拓展范围,可视为目前城市的外围地区。

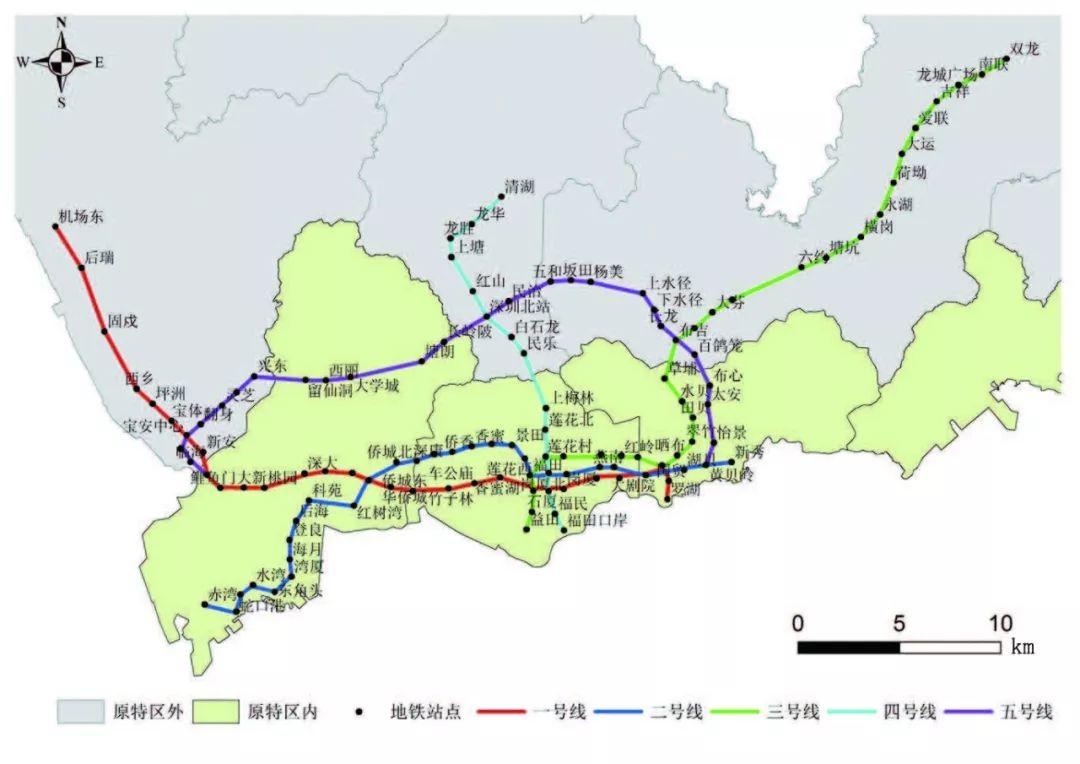

1996年深圳市开始建设轨道交通,截至2015 年底,共有5 条线路投入运营,每条线路的长度从20多公里到40多公里不等(图1,表1)。最西侧的机场东站到最东侧的双龙站,直线距离约为47km。从轨道交通覆盖的空间范围看,关内地区的密度明显较高,1、2号线在关内形成了东西向的空间串联;此外,1号线、3号线和4号线从关内向外延伸形成关内外的交通联系;5号线以环线形式将其他四条线路联系。以轨道交通站点出入口500m范围作为轨道交通的服务范围, 全部118 个站点的服务面积约108km²,占建成区面积的15%。

图1 深圳市轨道交通线网分布(2015)

1.2 数据来源

本文收集了四类原始数据信息:

(1) 建筑普查数据,为深圳市规划和国土资源委员会的年度专项调查数据(截至2015年底);

(2) 社保信息数据,包括深圳市人力资源与社会保障局关于约1100万条社保缴纳个人信息的业务办理结果(截至2016年初) 和市场监管委关于约800万条企业(事业) 法人信息的业务办理结果(截至2016年初);

(3) 居住人口数据,为深圳市出租屋管理办获取的约1900万人口管理普查数据(截至2015年底);

(4) 轨道交通刷卡数据,为2015年12月01日-2015年12月7日5条站线118个轨道交通站点的深圳通刷卡数据。

1.3 研究设计

研究主要分为三部分内容:

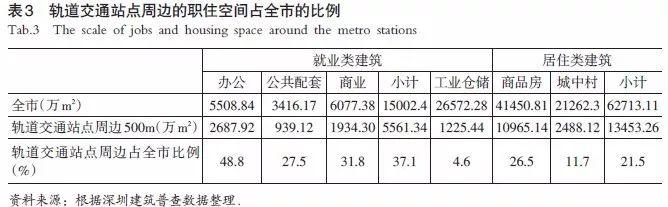

(1) 从整体上把握深圳全市的职住空间分布特征及其与轨道交通的关系。基于建筑普查信息,按建筑用途区分就业类建筑(含工业、办公、商业、公共设施等建筑)和居住类建筑(含普通住宅及城中村),根据就业类建筑和居住类建筑各自的空间规模及其分布形成整个深圳市的就业空间和居住空间核密度图,并将其与轨道交通线路叠合,了解宏观层面上职住空间分布概况以及轨道交通对职住空间的连接。

(2) 选择轨道交通沿线样本进行实际职住空间关系分析。首先,将社保信息中的人口缴纳社保情况与其缴纳社保的企业(事业)单位的代码相关联,其次,将企业(事业) 单位的注册或办公地址与建筑物普查中的地址信息进行匹配;再次,将社保信息中的人口缴纳社保情况与居住人口数据中的人口进行匹配,再将居住地址与建筑物普查中的地址信息进行匹配(图2)。由此,得到居住地和就业地能够匹配的人口约600万人。按照轨道交通站点出入口周边500m范围进行提取,提取到就业在轨道交通周边的人口样本66.26万人(以下简称就业人口样本),居住在轨道交通周边的人口样本78.40万人(以下简称居住人口样本)。其中,就业和居住均在轨道交通周边500m 范围内的人口样本约为16.18万人。通过人口样本的实际就业地与居住地的匹配,将实际的职住空间关系可视化,并分析通勤需求特征以及轨道交通的可能作用。

图2 职住关系数据处理流程图示

(3) 基于轨道交通刷卡数据分析轨道交通客流的职住通勤联系,以进一步了解轨道交通在连接职住通勤中的作用。对一周轨道交通刷卡数据进行预处理,剔除其中乘坐时间及时长不合理、同站进出等刷卡信息,发现轨道交通一周的刷卡数据较稳定,工作日早高峰基本稳定在37万人次左右。为此,选取其中某一工作日(2015年12月3日) 的早高峰进出站刷卡量数据来进行轨道交通职住通勤联系分析。

2 深圳市职住空间特征及其与轨道交通的关系

2.1 职住总体分布

2.1.1 关内外职住空间规模与分布存在结构性差异

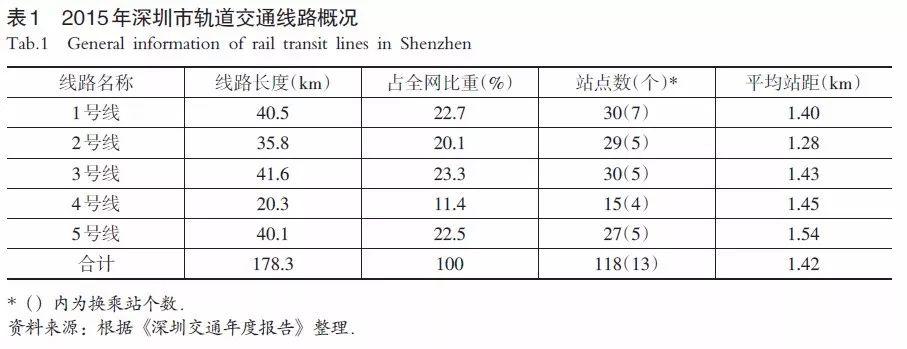

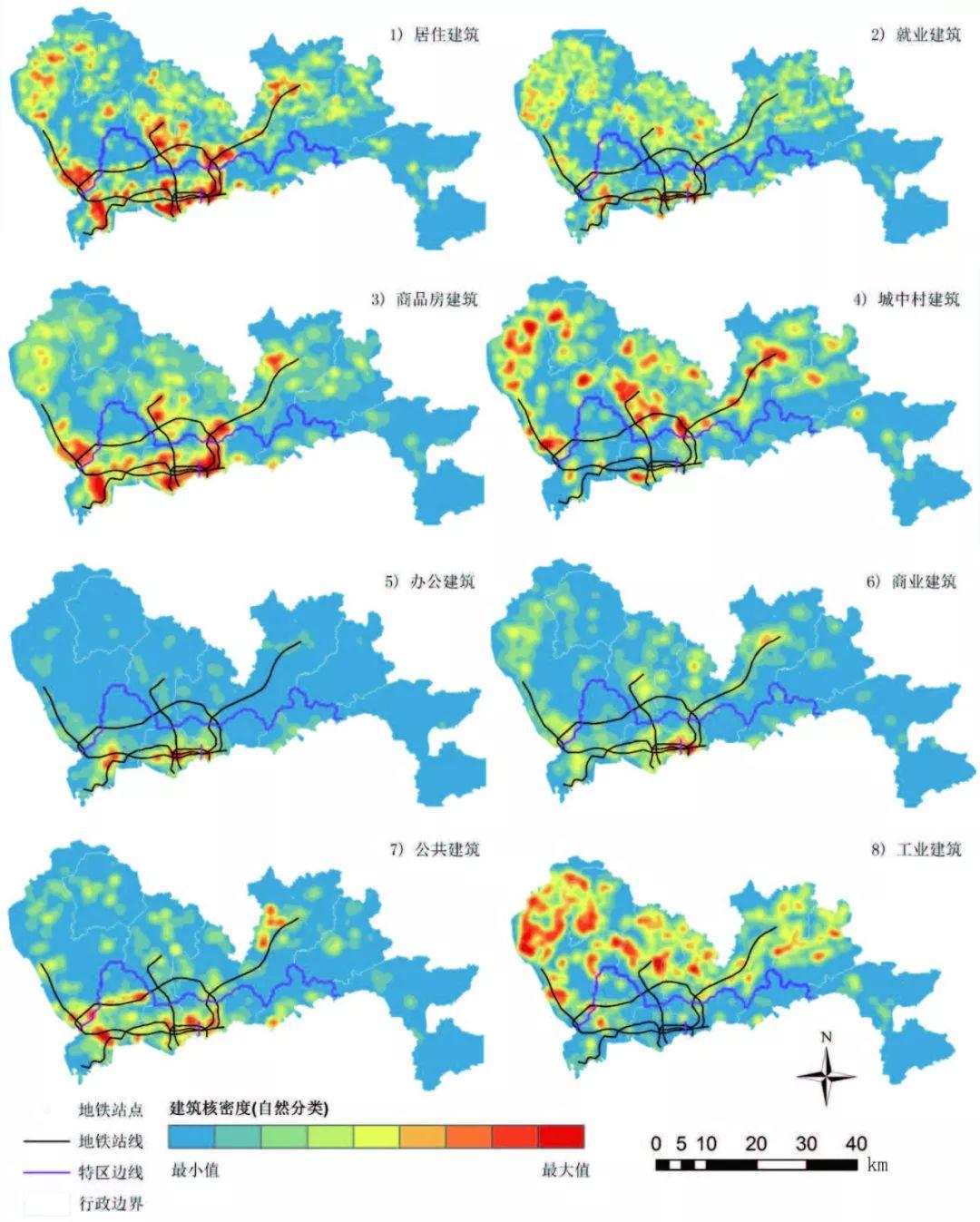

根据建筑普查数据,分类统计就业空间和居住空间,形成表2。采用ARC⁃GIS10.4提供的核密度分析方法,以建筑面积为量值,基于空间配置和输入点数计算其带宽,约1.6km,生成250m格网大小的核密度分布图(图3)。图中核密度值越大,代表该单位面积的建筑面积量越大。

图3 基于建筑面积的深圳市就业空间与居住空间核密度

综合表2和图3可以发现,关内外职住空间的规模、比例和类型存在显著的结构性差异:①关外的空间规模绝对量更大,而关内的空间集聚度更高。深圳市关内用地面积仅占全市的总用地面积20%左右,相应的,从建筑面积的绝对数量上看,关外的空间规模更大。但无论是居住还是就业,核密度最高的极值区域均出现在关内;②关内的居住空间仅占全市27.8%,而吸纳就业人口数量相对较高的办公、公共设施和商业类就业空间占到全市的52.5%,尤其是办公类就业,分布在关内比例占到了全市的75.0%。几个显著的非工业类就业集中地均分布在关内区域,与此相对应的是吸纳就业人口数量较低的工业仓储类建筑则几乎都分布在关外。可以推断,将会存在较大比例的“关内就业、关外居住”的人口;③居住空间方面,关内关外分别表现出商品房类集聚和城中村类集聚的特征。

2.1.2 职住空间在轨道交通沿线集聚,各条线路的分布不均衡

从职住空间分布与轨道交通的关系看,职住空间在轨道交通沿线的集聚较为显著,呈现出在轨道沿线串珠状高密度集聚的特征。对轨道站点周边500m范围的各类建筑面积进行统计,可以发现,轨道交通站点周边地区占全市建设用地15%,承担着全市非工业类就业空间的37.1%和居住空间的21. 5%(表3)。

相比居住空间的“块状集聚”,就业空间更多地表现出“点状集聚”的特征,这一方面显示了就业空间对于集聚效应的要求更高,另一方面也意味着总体上就业空间的轨道交通可达性更好。但就业空间在轨道线路上的分布并不均衡,几个显著的就业核密度极值区域均集中在轨道交通1号线和2号线沿线。

2.2 实际职住关系

2.2.1 主要就业中心基于近域居住和轨道沿线居住两类居住空间形成多中心职住圈

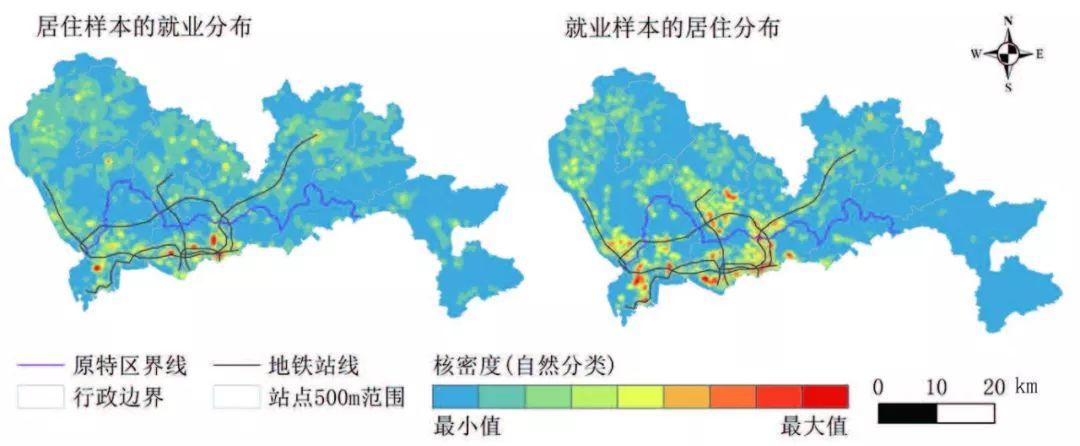

以上静态的职住空间分布显示了深圳职住空间与轨道交通的紧密贴合。理论上说,这些职住空间会在轨道交通沿线生成大量的客流,既有助于为轨道交通供给客流,也有助凭借轨道交通快速疏散客流。那么,实际的职住关系又是怎样的状态?为此,对提取到的轨道交通站点出入口周边500m范围的66.26万就业人口样本和78.40万居住人口样本分别进行对应的居住空间与就业空间的分析,得到轨道交通站点周边人口的职住空间分布核密度如图4 所示。可以看出,与前文总体职住空间分布与轨道交通的关系特征基本一致,但尚不清楚职住的一一对应关系如何。

图4 轨道站点周边居住人口样本的就业空间分布与就业人口样本的居住空间分布核密度

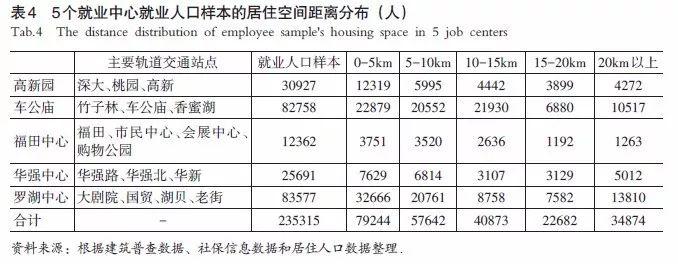

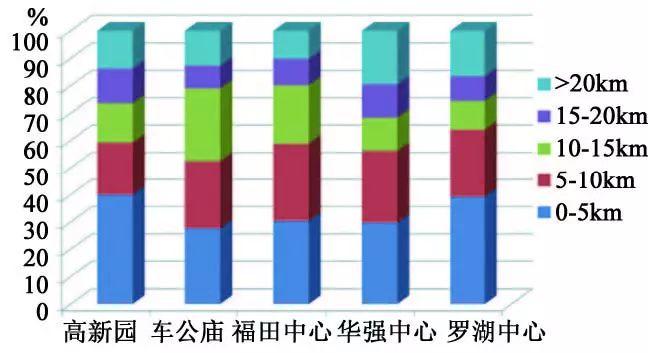

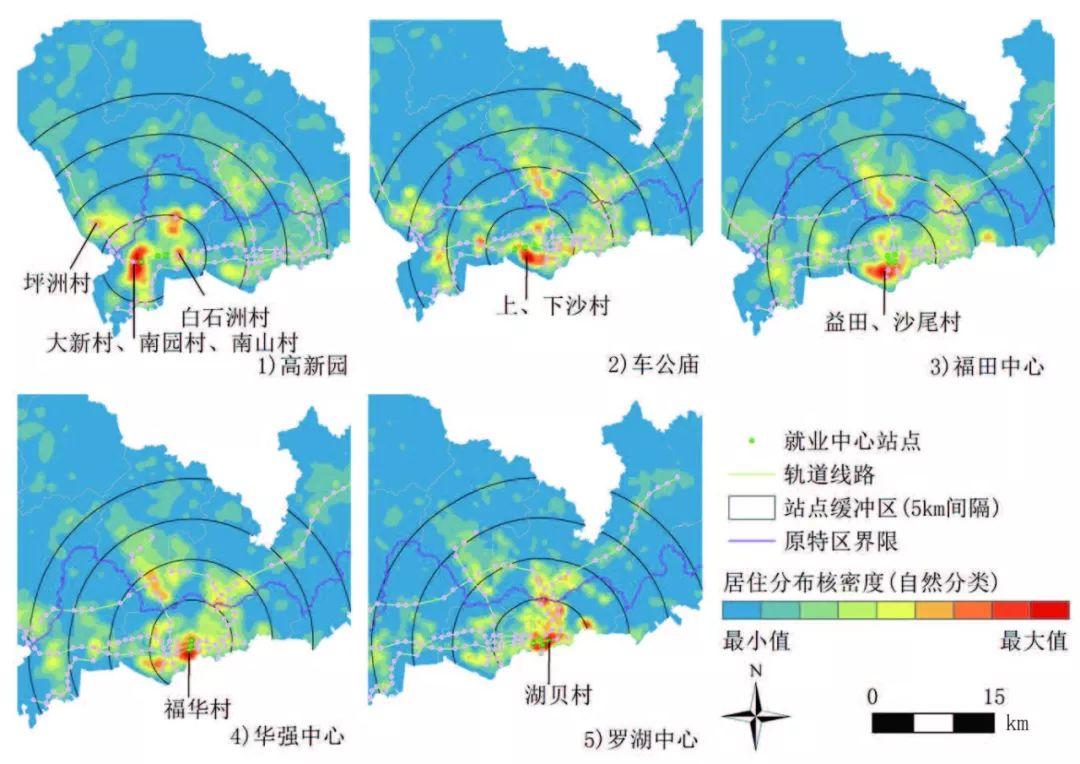

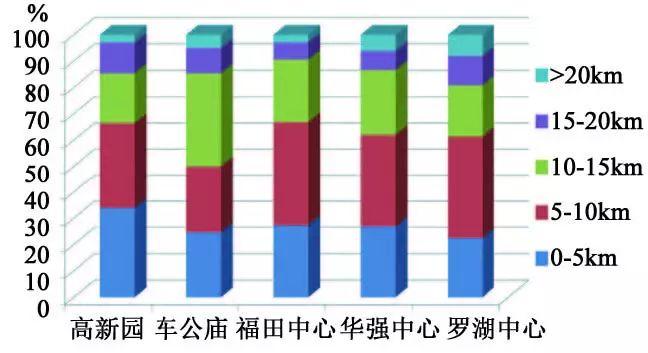

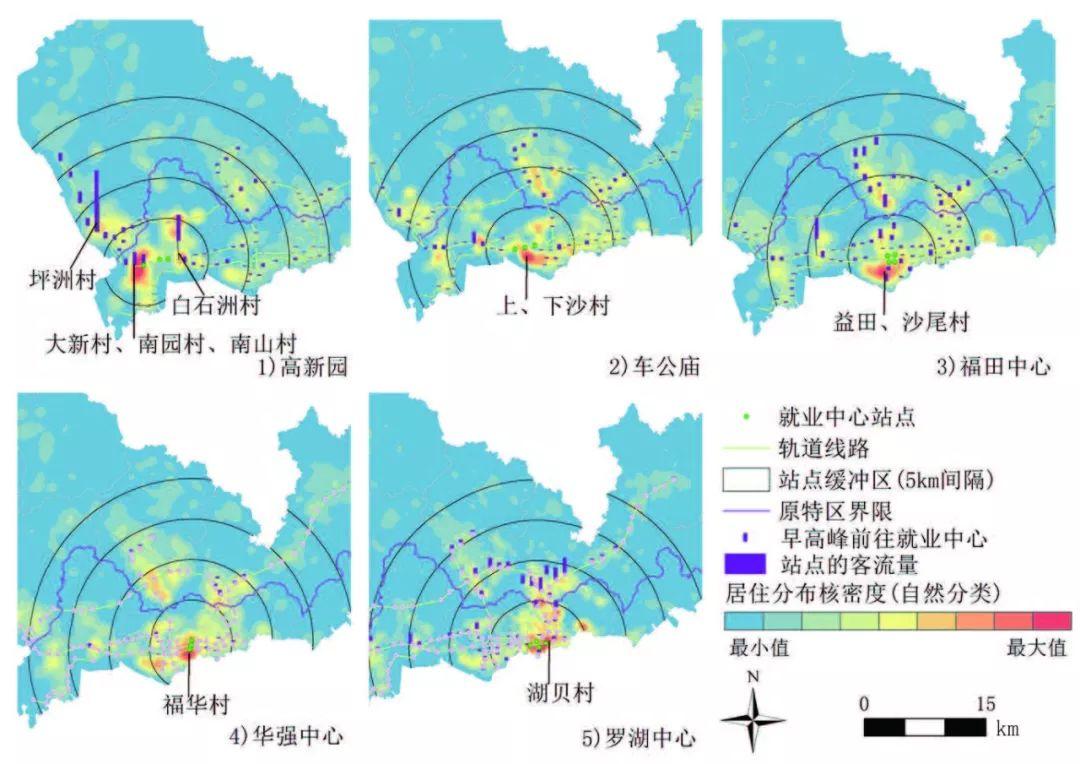

鉴于就业空间在轨道交通上十分集聚,选择就业空间核密度图上最显著的5个就业中心——高新园、车公庙、福田、华强、罗湖,提取其覆盖的主要轨道交通站点周边500m范围内的就业人口样本的居住空间分布进行分析。5个就业中心共涉及17个轨道交通站点,获取就业人口样本约23.53万人。对这些就业人口样本的居住地进行与就业地距离的区间统计(表4、图5),并进行核密度分析(图6)。可以发现,大部分就业人口样本的居住地距就业地的距离约在0-5km范围内和5-10km范围内;而每个就业中心所对应的居住核密度最高的区域均出现在5km近域范围之内;其他热点区域则主要沿轨道交通分布。也就是说,各个就业中心都在其周围形成了近域匹配状态,同时,轨道交通所联系的外围居住空间则形成另一种形式的较远距离的职住匹配。

图5 5个就业中心就业人口样本的居住空间分布距离区间

图6 5个就业中心就业人口样本的居住空间分布核密度

2.2.2 低生活成本居住空间在职住空间匹配尤其是近域职住匹配中十分重要

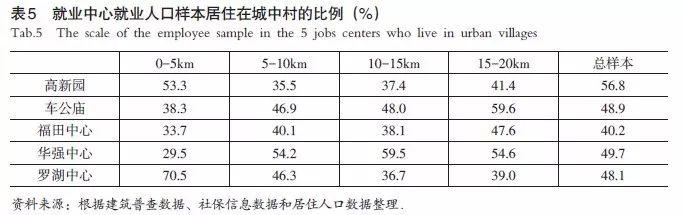

仔细考察图中的这些居住红色热点区域——也就是居住核密度最高的区域,则不难发现,这些地区同时也是关内少数的几个城中村大规模集聚区域,如:高新园东侧的白石洲村和西侧的大新-南园村、坪洲村;车公庙南侧上、下沙村;福田西南侧的益田-沙尾村;华强西南侧的福华村;罗湖中心的湖贝村等。对就业人口样本的居住空间进行细分(表5),各个就业中心的就业人口样本在城中村内居住的比例均约接近50%,而城中村在整个城市居住面积中所占的比例仅为34%;在0-5km 和5-10km的近距离范围内,居住在城中村的比例均在30%左右或以上,罗湖中心0-5km范围内居住在城中村的比例甚至达到70.5%,而城中村在整个关内地区的居住面积中仅占到11%左右。由此可见,低生活成本居住空间在近域职住匹配中扮演了关键的作用,而正是这些城中村的存在使得这些就业集中地近距离的职住匹配成为可能。

2.3 轨道通勤客流

为进一步了解轨道交通在连接职住空间上的作用,研究基于轨道交通刷卡数据,将早高峰客流近似地等同于通勤客流,对轨道交通站点的早高峰进出站客流特征及通勤流向进行分析。

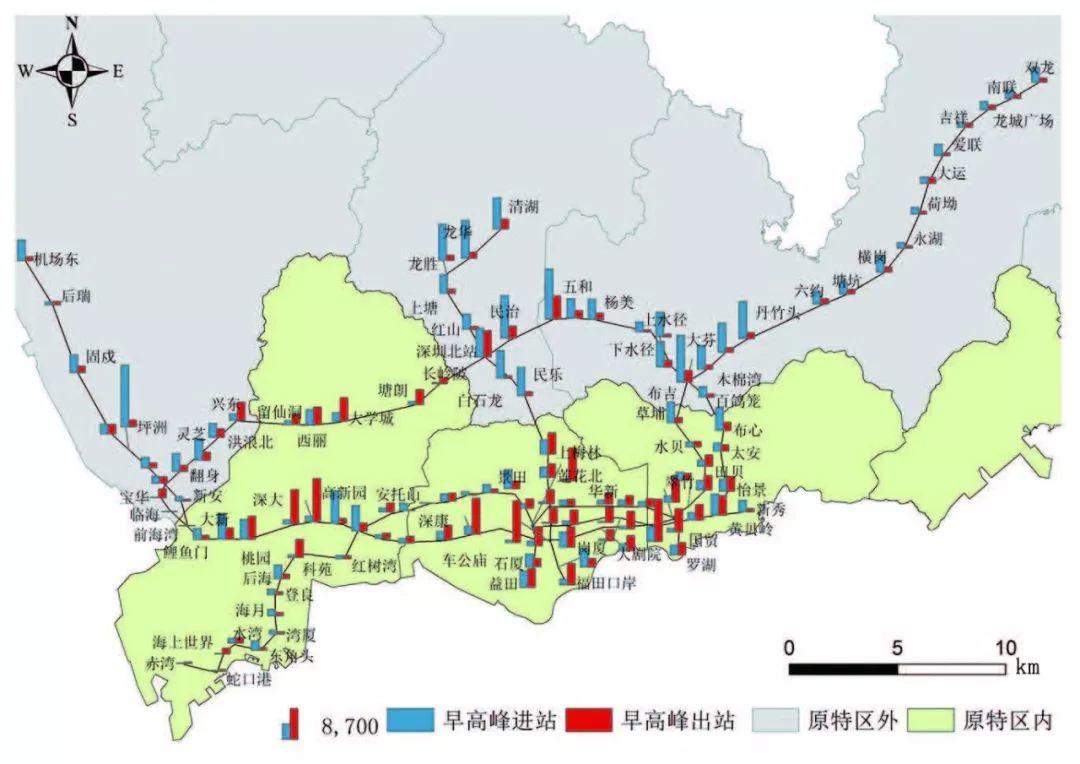

2.3.1 轨道交通承担关内外职住通勤功能

从早高峰进出站客流在各个站点的分布看(图7),呈现出典型的通勤D点特征亦即出站客流量显著高于进站客流量的站点主要集中在关内区域;而呈现出典型的通勤O点特征亦即进站客流量显著高于出站客流量的站点则主要集中在关外区域。显然,轨道交通承担着关内外的职住通勤功能。

图7 各站点早高峰进出站点人数

对轨道交通站点500m范围内的就业人口样本与早高峰客流进行相关性分析,结果显示就业人口样本数量与轨道交通早高峰到站人数的相关性达到0.613,显著性水平0.001;居住人口样本数量与轨道交通早高峰进站人数的相关系数为0.595,显著性水平0.001。由此可见,早高峰客流受站点职住区位特征的影响,站点的就业机会越多,或者住房机会越高,通勤客流量越大。

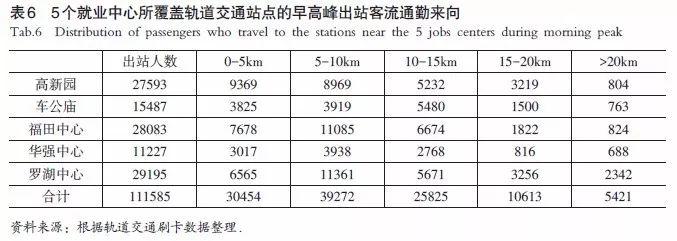

2.3.2 以15km 以内的站点间流动为主,在线网上形成分段通勤的特征

对前文的5个主要就业中心所覆盖的轨道交通站点的早高峰出站客流进行客流通勤来向的分析,结果显示,每个就业中心的出站客流基本都来自于15km范围以内的轨道交通站点,占比高达80%以上(表6、图8)。按照轨道交通平均运营速度36km/h计,15km约为25min左右的轨道交通车程。而5条轨道交通线路的长度在20-42km之间,因此,实际的客流其实在线网上以各个就业中心为核心形成了分段化的通勤。图9显示了5个就业中心出站客流在各个来源站点上的具体客流量分布,可以清楚地看出,每个就业中心基本都以轨道交通站点为中心,存在着一个约15km的轨道交通客流通勤圈。也就是说,与实际职住关系所展示的多中心性类似,在轨道线网上,也存在着一个次级的职住结构,使得客流的分布相对均衡,也进一步强化了城市的多中心格局。此外,图9将各个站点的客流量分布与图6就业人口样本的居住空间分布核密度进行了叠加,可以看到:前往就业中心轨道交通站点的通勤客流最高的站点出现在坪洲村、大新-南园村、白石洲村这几个城中村高度集聚的区域周边。这几个城中村与关内其他的步行即可达周边就业中心的上、下沙村、益田-沙尾村、湖贝村等城中村不同,距离就业中心有一定的距离,而轨道交通承担了联系这些城中村区域与就业中心的通勤功能。这也进一步印证了低生活成本居住空间在承担就业中心居住功能中的重要性。

图8 5个就业中心附近轨道交通站点的客流来源站点区位

图9 5个主要就业中心处轨道交通站点的主要通勤客流来源在各站点上的分布

3 职住空间匹配及其与轨道交通的协调发展讨论

从静态的职住空间分布看,深圳市的轨道交通将高密度的职住空间串联起来,实现了城市主要职住空间与轨道交通站点的耦合;而从实际的职住关系看,则存在着依赖于低生活成本住区的近距离职住匹配的较强需求,这部分居住空间可能与轨道交通的关系并不十分密切,与就业中心的通勤联系很大程度上也并不依赖轨道交通;再从动态的轨道通勤联系看,一方面站点客流量与城市的职住空间分布格局密切相关,另一方面在客流流动上呈现出了静态职住空间分布所未能展示的、动态的次级职住结构。基于上述发现,对大城市职住空间匹配问题及其与轨道交通的协调发展讨论如下:

3.1 发展轨道型职住匹配,但不能以此替代近域型职住匹配

根据城市经济学理论,在微观层面上,企业基于利润最大化,居住个体基于工作机会可达性、住房机会可达性和通勤成本等的考量,进行收益和成本的权衡,作出区位选择的决策(郑思齐,等,2007;2009),最终形成了城市宏观层面上的职住空间分布。理想的职住空间匹配通常被界定为居民的就业地与居住地靠近,以降低通勤量和拥堵状况,减少交通成本(Cevero,1996;Levine,1998)。而在轨道交通的作用下,同样的通勤时间内可达的通勤距离更大,使得通勤等时圈的范围大大扩大,也为就业者提供了更多的居住选择可能性。这其实代表了不同交通方式作用下的两种不同的职住匹配形式:近域型职住匹配与轨道型职住匹配。

深圳的实证案例显示,虽然轨道交通使得各就业集中地到达城市外围地区的居住集中地较为方便,但现实的职住关系中,近域职住空间平衡仍然占有重要的地位,而以城中村为代表的低生活成本居住空间使得这种平衡成为可能。这种就业者在居住选择上的偏好应该得到城市土地使用和交通规划的响应与关注。

目前,深圳市正在进行大规模的城市更新,关内的不少城中村被以拆除重建的方式进行改造,如大冲村、岗厦村等。包括文中提到的高新区附近的居住集中地坪洲村,正是在大冲村被拆除之后新的低生活成本居住集中地的替代。如果继续对关内所剩不多的城中村进行拆除重建式的改造,将意味着或者原有的已经高密度居住的城中村将会居住更为拥挤,或者原先居住于城中村的居民不得不到外围地区去寻找类似的低生活成本居住空间。而目前轨道交通1号线上就业集中地附近的部分站点早高峰客流量已经较大,如深大站、高新园站和车公庙站等,早高峰的出站已经十分拥挤。进一步降低近域型职住匹配的比例而加大对轨道型职住匹配的依赖并非明智之举。

此外,无论在哪个出行距离区间,轨道交通沿线的就业人口均显示出了较强的对于低生活成本居住空间的依赖。因此,在发展轨道型职住匹配方面,需要加强对于轨道交通沿线保障型住房供给的考虑。

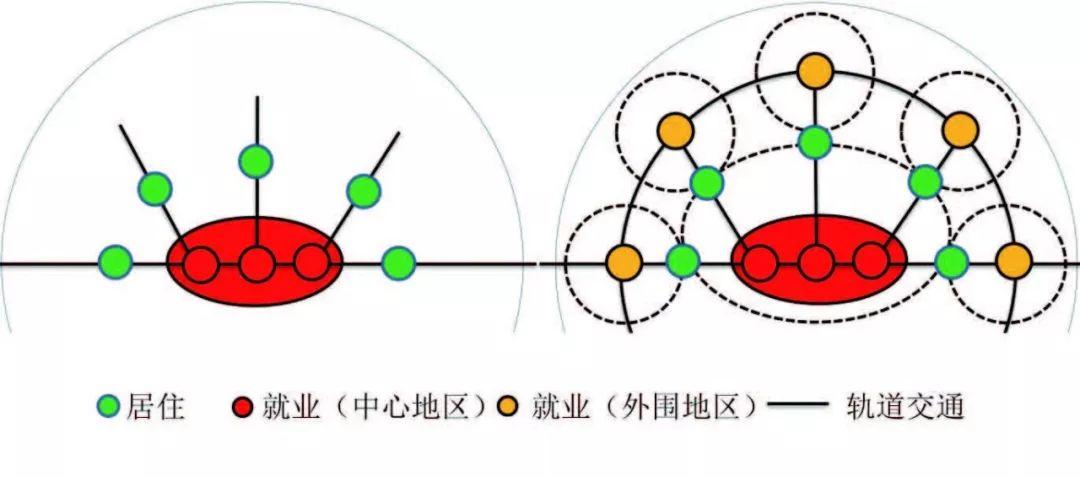

3.2 弱化轨道交通长距离通勤功能,基于就业中心建构职住中观结构

针对单中心城市所带来的规模不经济、向心交通流过大以及由此带来的交通拥堵严重等现象,不少研究提出要通过形成多中心结构来分散单中心城市高强度的社会经济功能、缓解交通拥堵(何舟,等,2014)。而要建构一个有效的多中心结构,则不仅需要考虑空间形态上的中心集聚,更需要充分考虑职住之间的交通联系,否则将不仅不能减少交通需求,反而会因为就业的分散化而带来更长的通勤时间。

就深圳而言,职住总体分布、实际职住关系以及轨道通勤客流都显示出深圳市已经在关内形成了以高新园、车公庙、福田、华强和罗湖为中心几个显著的就业集中地,同时,围绕各个就业集中地形成了各自较为独立的通勤腹地,也就是说,基于各个就业中心的多中心格局已经基本形成。但如果放到整个市域范围尺度的话,则可以发现,深圳其实仍然是一个较为显著的单中心城市:关内的这些就业集中地共同构成了一个大的单中心,而关外尚未有明显的非工业类就业集中地形成。不过,尽管如此,相比于其他的单中心城市,其在轨道通勤上仍然呈现出了近距离组团之间职住均衡的优势。

与常规公共交通方式相比,轨道交通具有大容量、准点等特征,被认为是大城市通勤交通的重要载体,也是缓解大城市交通拥堵的重要手段。为此,不少城市提出要以轨道交通作为公共交通的骨干,承担长距离通勤交通的功能。这固然是轨道交通相对于其他交通方式的技术特征优势所在,但从职住空间匹配的角度来看,却不宜过于强调轨道交通的长距离通勤功能,强化城市的单中心结构,而是应该构建基于轨道交通的生活通勤圈,在轨道交通线网形成中观的职住均衡。

具体而言,在考虑站点个体混合开发的同时,需要更多地关注不同站点之间的职住功能组合。亦即以就业型站点为核心安排相应的居住型站点与其工作岗位类型相匹配,由此形成轨道交通对多个不同的生活通勤圈的串联,真正在交通流动上实现多中心的格局(图10)。

图10 轨道线网上的中观职住均衡结构

就深圳来说,由于城市中心区与外围地区在现状的职住空间分布上存在显著差异,针对这两类区域应该考虑差异化的职住匹配战略:在中心区充分考虑轨道交通站点附近可负担性住房的供给,在外围地区充分考虑轨道交通站点附近非工业类的次级就业中心的集聚,实现从市中心尺度的多中心向市域尺度的多中心转变(图11)。

图11 深圳市从市中心尺度的多中心向市域尺度的多中心转变

4 结论

职住空间匹配和大力发展轨道交通都被认为是解决大城市交通拥堵问题的重要手段。前者能够从交通源的角度减少交通出行,后者能够从交通流的角度提高效率。本文基于轨道交通与土地使用整合的常见策略,以深圳市为实证案例,进一步讨论了职住空间匹配的需求及其与轨道交通的协调关系。研究的主要结论为:在职住分布中,近域型职住匹配与轨道型职住匹配应该共同作用,为居民提供多种居住选择的可能性,试图以轨道交通所联系的外围居住空间匹配取代近域的职住平衡并不可取;为了实现轨道交通对于职住空间的有效连接,不宜过于强调轨道交通的长距离通勤功能,而应该构建基于轨道交通的生活通勤圈。

作者简介

张艳,深圳大学建筑与城市规划学院副教授,北卡罗莱纳大学区域与城市规划系访问学者

辜智慧,深圳大学建筑与城市规划学院副教授,深圳市建筑环境优化设计研究重点实验室,通讯作者,

周维,深圳市新城市规划建筑设计有限公司特区所所长,规划师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

长按并识别二维码 关注“城市规划学刊”

规划问道

规划问道