【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《中非产能合作新兴节点城市空间发展研究》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

中非产能合作新兴节点城市(下称“节点城市”)属于“‘一带一路’中外国际产能合作新兴节点城市”的范畴,指位于非洲、由中非产能合作项目驱动兴起的节点城市。此类城市由合作项目赋能,从相对孤立的状态快速嵌入区域乃至全球城市网络中。

笔者曾多次赴埃塞俄比亚对典型节点城市莫焦(Mojo)、杜卡姆(Dukem)及相关合作项目进行实地调研,切实感受到各类产能合作项目如埃塞俄比亚至吉布提标准轨距铁路(亚吉铁路)、亚的斯亚贝巴至阿达玛高速公路(AA高速)、莫焦至阿瓦萨高速公路(MH高速)、莫焦旱港、东方工业园等对所在地区城镇化发展的显著影响。在亚吉铁路、AA高速、MH高速、莫焦旱港等合作项目的加持下,莫焦成为埃塞全国唯三同时设有高速公路出入口和火车站的城市、唯一开通两条高速公路的城市,并拥有埃塞吞吐量最大的内陆港口,已能处理埃塞78%以上的进口业务,与大量国家存在物流联系,成为埃塞相当重要的内陆交通集散枢纽(图1)。在杜卡姆,受东方工业园等合作项目影响,已有10余国在园区或杜卡姆市其他区域投资兴业,各类工业品面向全球10余国出口,杜卡姆在工业生产领域已嵌入国际投资与产业合作网络,成为埃塞俄比亚具有一定影响力的国际投资目的地与工业生产节点(图2)。

图1 2022年10月在埃塞俄比亚莫焦市旱港周边区域实地调研所摄

图2 2024年8月在埃塞俄比亚杜卡姆市实地调研所摄

图2 2024年8月在埃塞俄比亚杜卡姆市实地调研所摄

笔者不禁对项目与节点城市之间的关系产生了研究兴趣。由此,基于对中大型基础设施,中非国际合作园区,中大型农业、能源、矿业项目以及重点合作行业的中大型制造业项目等中非产能合作项目的梳理,笔者对识别出的非洲19个国家的51个节点城市(截至2022年12月)的发展概况进行了系统梳理,对其在产能合作影响下的空间发展进行了理论探讨,探究其兴起原因与发展机制,以期对此类城市及合作项目的发展提供参考。

节点城市的空间分布呈现较明显的区域差异性和空间集聚特征,大多数节点城市交通区位较好,对外联系便捷,且多位于区域中心城市辐射圈内,这为它们的兴起与发展提供了重要支持。目前节点城市以小城市居多。根据城市主要功能,节点城市可分为综合型、交通枢纽型、农业型、工业型、矿业型、贸易型、能源型7类;根据城市空间形态,节点城市可分为组团式、团块式、放射型、条带式、网格状5类。

合作项目是驱动节点城市兴起和发展的重要因素,当前51个节点城市共涉及45个合作项目。各节点城市所依项目数量不一,基础设施于合作园区是当前大部分节点城市的驱动项目。目前,基于45个合作项目的中非双边合作方式有直接投资、工程建设、装备出口、技术合作、物资捐赠、社会责任等。依据卫星影像分析不同类型合作项目与节点城市建成区的空间关系可以发现,合作项目的空间形态以及在项目影响下的地方空间集聚模式对合作项目与节点城市建成区的空间关系存在影响。

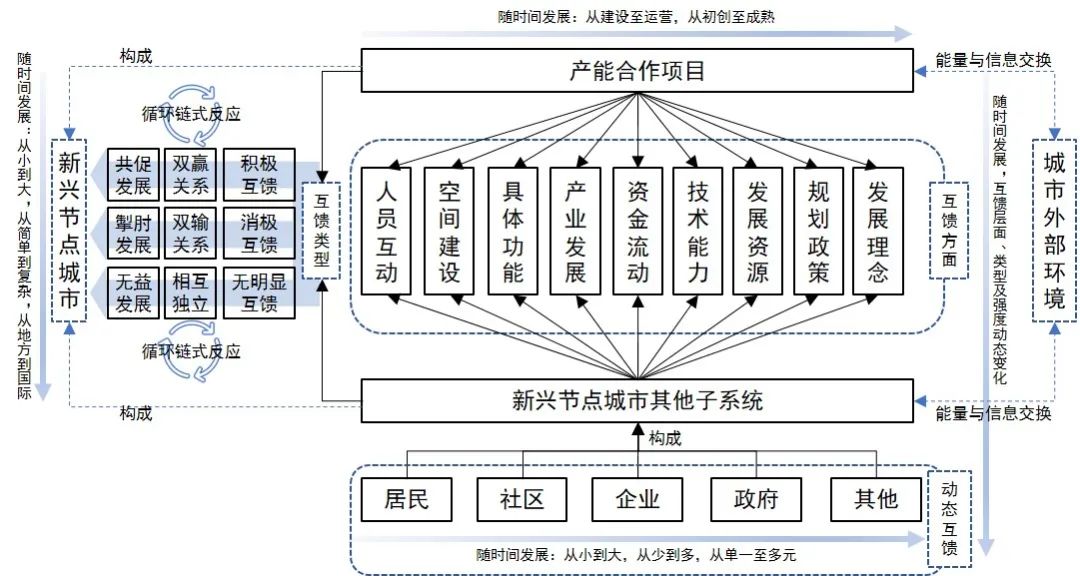

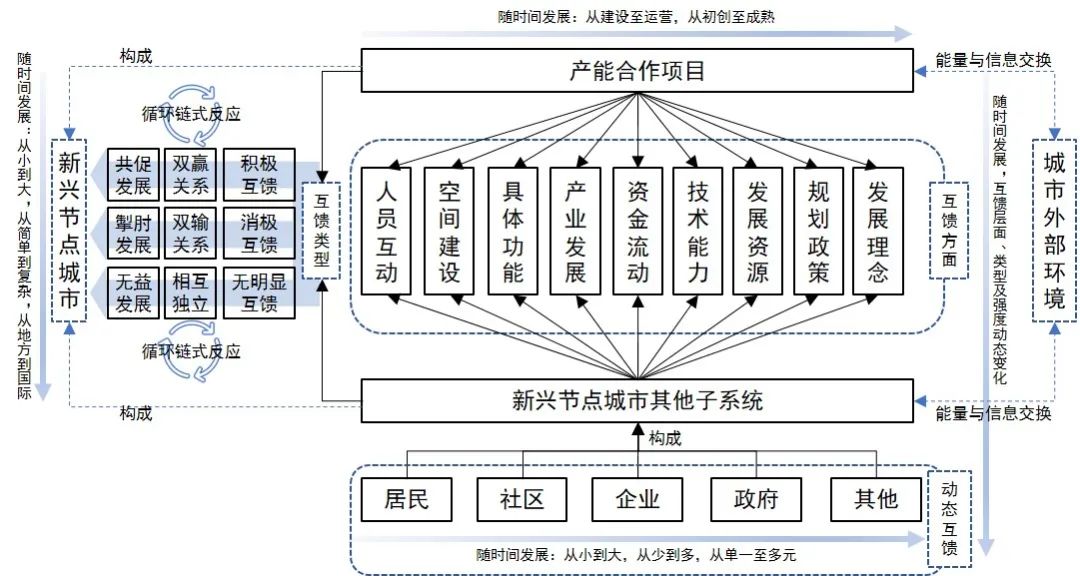

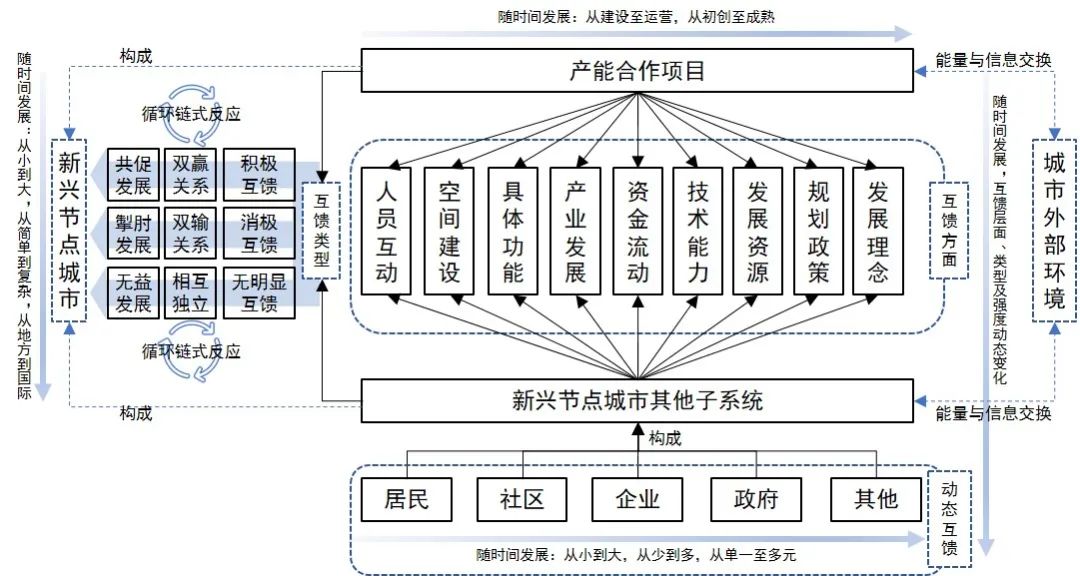

合作项目与节点城市其他子系统(包括居民、社区、企业、政府等)共同构成节点城市。作为外来“触媒”型发展要素,合作项目与节点城市其他子系统之间会因竞争、合作、交流等产生互动,随时间发展循环往复形成动态互馈关系,产生动态互馈效应,且互馈效应的方面、内涵、类型、强度等随时间发展动态变化(图3)。两者的发展与动态互馈整体表现为节点城市的发展,即城市规模从小到大,结构与功能从简单到复杂,从地方性村落、集镇发展为具有区域影响力、国际联络力的节点城市。

图3 合作项目—节点城市其他子系统动态互馈效应分析框架

图3 合作项目—节点城市其他子系统动态互馈效应分析框架

合作项目的优势条件及其与节点城市其他子系统之间的互馈效应驱动了地方发展势差的形成,催生了不同类型要素的流动、集聚、扩散、互动等,改变了节点城市原发展路线和相对均质的空间格局。在节点城市内部,趋近合作项目的片区往往具有更好的区位优势和发展潜力;而在区域层面,节点城市相对周边地区有更好的区位优势和发展禀赋,即产生了城市内部势差与区域势差。这分别导致了节点城市内部和区域层面相关要素的流动与集聚,并推动节点城市内部非均衡性的空间发展演化和区域层面城镇体系重构。

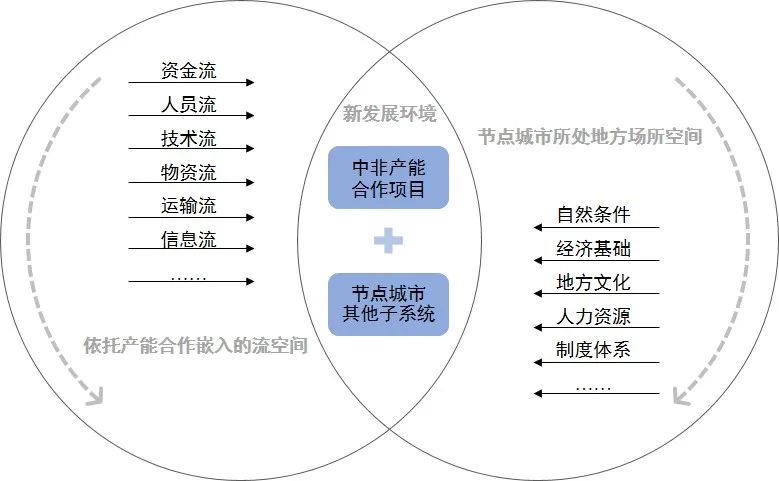

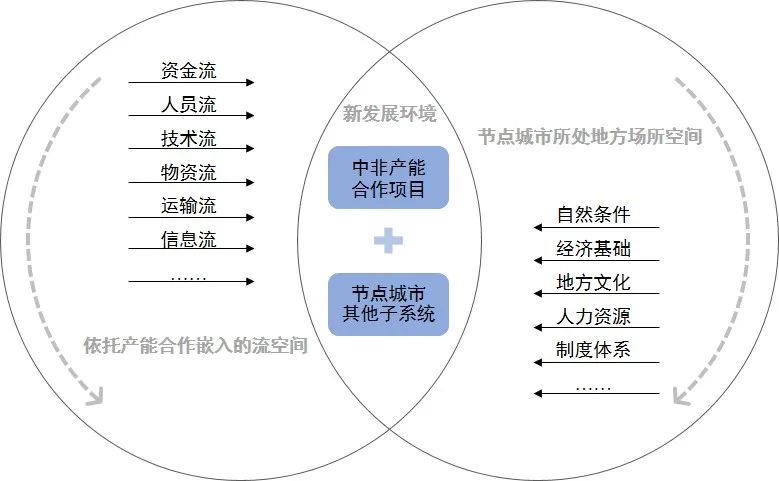

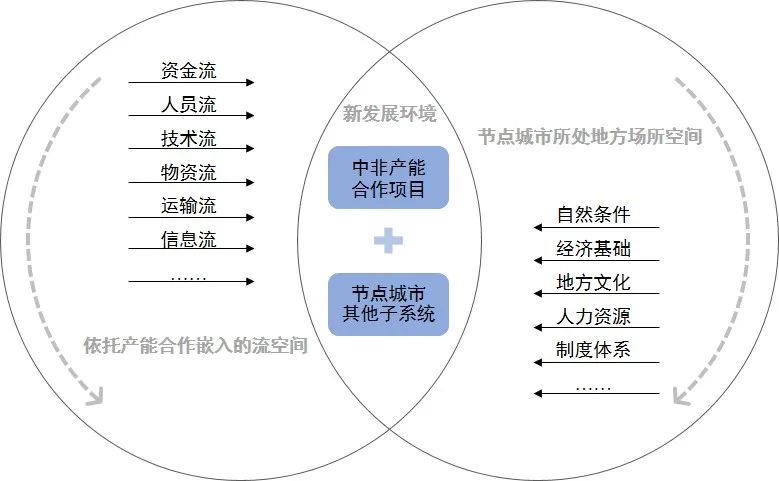

在产能合作的加持下,节点城市依托合作项目,通过虚拟或实体的跨区域要素流嵌入更大尺度范围的流空间,其发展将突破所在地方场所空间地理边界的束缚。节点城市所在区域的地方特征构成其所在地方的场所空间,与依托产能合作所嵌入的流空间相互影响、融合,形成节点城市的新发展环境,即“场所化的流空间”(图4)。随着产能合作的推进与合作项目—节点城市动态互馈效应,节点城市所嵌入的流空间和地方场所空间均相应变化,这导致节点城市的发展环境随之变化。为应对新发展环境及其变化,合作项目及城市其他子系统中具备适应力的各类主体不得不主动或被动调整发展模式,呈现为节点城市系统自适应演变。UPI

图4 节点城市新发展环境构成及变化分析

图4 节点城市新发展环境构成及变化分析

作者:赵胜波,博士,东南大学建筑学院,博士后、助理研究员,中国城市规划学会会员

王兴平(通信作者),博士,东南大学建筑学院,教授、博士生导师,中国城市规划学会理事。wxpsx@seu.edu.cn

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 中非产能合作新兴节点城市空间发展研究【抢先版】

图2 2024年8月在埃塞俄比亚杜卡姆市实地调研所摄

图2 2024年8月在埃塞俄比亚杜卡姆市实地调研所摄 图3 合作项目—节点城市其他子系统动态互馈效应分析框架

图3 合作项目—节点城市其他子系统动态互馈效应分析框架 图4 节点城市新发展环境构成及变化分析

图4 节点城市新发展环境构成及变化分析

图2 2024年8月在埃塞俄比亚杜卡姆市实地调研所摄

图2 2024年8月在埃塞俄比亚杜卡姆市实地调研所摄 图3 合作项目—节点城市其他子系统动态互馈效应分析框架

图3 合作项目—节点城市其他子系统动态互馈效应分析框架 图4 节点城市新发展环境构成及变化分析

图4 节点城市新发展环境构成及变化分析