【摘要】移动互联网和数字经济的飞速发展正深刻地影响着城乡要素的流动方式,大量新乡村开始涌现。流乡村就是对大量新乡村的理论抽象,它们被结构化地定义为实体分散、虚拟集聚的聚落空间,虽然其保持着乡村的风貌,但已经进入区域甚至全球的产业分工体系。不同类型流乡村的涌现为当今中国乡村提供了超越传统城乡二元结构和单一城镇化路径的可能。基于虚实互动和双重集聚的分析视角,根据实体和虚拟两个维度的特征,笔者将流乡村的类型划分为三类,即流乡村的Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ型,并结合典型案例对不同类型流乡村的基本特征、演化机制和发展困境进行总结,从而形成对流乡村完整和全面的认知,为移动互联网时代的乡村规划和治理实践提供指引。

随着新一代通信技术的高速发展,线上线下加速融合,城乡互联网普及率持续提高,虚实空间互动日益高频。截至2023 年12 月,我国城镇地区互联网普及率为83.3%,农村地区互联网普及率为66.5%【数据源自2024年3月中国互联网络信息中心发布的《第53次中国互联网络发展状况统计报告》】,城乡数字鸿沟持续消弭。广大的乡村地区借由移动互联网进入更为广阔的产业分工体系,资金、信息、技术、人才等要素在虚实空间高速流动[1],乡村发展已经呈现出新的现象与模式。一方面,以农村电商发展为代表的淘宝村大量涌现,实现了乡村地区跨越工业时代直接进入信息时代的伟大跃迁[2];另一方面,以视觉消费、旅游打卡等为代表的网红村在“注意力经济”时代蓬勃发展,形成乡村跨越式发展的新路径[3-4]。与此同时,随着数字时代工作和生活方式的巨变,“数字游民”群体日益庞大,逃离都市、回归田园的诉求让大都市周边以休闲、创意、养老为特色的新乡村不断浮现,不少来自大都市的人群成为“新村民”,为乡村发展带来新活力[5]。

众多新乡村的持续涌现,表现出流空间(space of flows)[6]在中国的规模、强度和呈现形式的巨大扩展。这一扩展极大地促进了城乡间生产要素的高速流动,使得城乡空间在一定程度上形成自由连接的网络。乡村地区可以自由融入区域范围的生产和消费体系,也因此获得了乡村振兴和城乡融合发展的新路径。信息通信技术对于乡村的影响在全球层面也已显现,在美国,数字革命已经成为引起乡村社区变化的最主要原因[7];在欧盟,随着智慧乡村(smart village)行动的实施,数字基础设施对于地理邻近(geographical proximity)概念的克服以及对于社会创新的促进日益显著[8]。新冠疫情加速了远程办公的发展、数字链接的不断完善,以及脱离高昂、拥挤的城市选址的诉求,使得创新型和知识密集型企业在乡村地域持续增长[9]。

随着新乡村的蓬勃发展,国内外相关学术研究迅速展开,然而由于不同国家和地区使用互联网、数字技术的方式、目的和程度存在差别,因此形成的结果和绩效不尽相同[10]。一方面主要成果集中于欧美和中国的实践,来自中国以外的“全球南方”的成果较少,另一方面关注的重点也存在差异。欧美的数字乡村(digital village)、智慧乡村研究更关注通信技术和互联网应用对于农业生产[11-12]、城乡关系[13]、社区韧性[14]和政治参与[15]等的改变;中国的相关研究则更加侧重电子商务对乡村的广泛影响[16]。然而,无论是欧美还是中国,研究基本停留于对现象的描述和解释,经验研究的比重较大,即使关于智慧乡村的概念进行了较为全面和深入的探讨[13,17],但这一建构的概念依然面临一系列实践挑战,无所不包的内容与智慧城市一样缺乏理论深度[18]。相比欧美受制于数字基础设施建设不均衡的智慧乡村行动,中国深入而广泛的新乡村实践更具生命力和价值[19],已有相关国际研究尝试用新内生发展(neo-endogenous development)[20]、E城市化(E-urbanism)[21]等理论进行解释。然而这些基本以“西方”为唯一参考和理论来源的研究很难深入中国实践,也很难形成对中国乡村发展具有启示和指导意义的理论创新。

分类通常意味着研究的深入和细化。如果说通过虚拟与实体、集聚与分散的关系,可以结构化地划分数字时代的城乡空间并定义流乡村[23],那么进一步划分流乡村的类型就必须深化和细化虚拟与实体、集聚与分散的关系。事实上,通过对大量流乡村的观察,笔者也确实发现它们的形成机制和发展路径并不完全相同,而核心的差异恰恰就在于虚拟集聚和实体分散两大核心特征。一方面,在虚拟集聚的程度上,根据流乡村与外部空间生产性联系的强弱,可以明显地发现存在“强虚拟集聚”和“弱虚拟集聚”两种类型。具有“强虚拟集聚”的流乡村,通常与外部空间发生着持续、高密度的信息交换,同时较为充分地融入区域产业分工体系;相对而言,“弱虚拟集聚”的流乡村与外部空间的生产性联系较为低频、低密度。另一方面,虽然流乡村在实体空间层面都呈现出分散的特征,但依然存在不少流乡村的实体空间随着虚拟集聚的持续强化有进一步“导向实体集聚”的倾向,尤其从事加工制造的流乡村,持续的虚拟集聚所产生的规模报酬递增[24],必然引致更大规模的实体集聚,进而形成自下而上的工业化和城镇化过程[25]。与这类流乡村相对的就是始终“维持实体分散”的类型,即本身不从事或很少从事加工制造,产业发展也不需要或不会引致高密度建成空间,虚拟集聚带来规模报酬递增不导致建成空间的扩大、加密,而实体空间发展品质不断提升,空间格局总体保持相对分散的状态。

1.2 流乡村类型的理论划分

(1)流乡村Ⅰ型:强虚拟集聚导向实体集聚

流乡村Ⅰ型往往具有高强度、高频率的虚拟集聚,与外部生产、消费网络的联系非常紧密。虚拟集聚所带来的大量交易机会激发了乡村的产业发展,并进一步引致实体空间功能和结构的巨变。一方面,原本单一的乡村居住空间,开始不同程度地演化为生产加工、仓储物流和交易展示等空间;另一方面,随着产业规模的不断扩大和村民收入的快速提升,传统乡村空间日益无法满足生产和生活两个方面激增的需求,增量空间的开发与存量空间的高密度更新并存,整体导向实体集聚。这类流乡村的发展就是移动互联网时代乡村的自下而上产业化和城镇化进程,典型代表就是工贸型和纯贸易型淘宝(电商)村[25]。由于虚实互动和双重集聚的绩效远高于前互联网时代缓慢的实体集聚过程,因此,这类流乡村的发展始终面临着更为突出的经济、社会、空间和环境问题,有效的规划和治理是保持乡村繁荣可持续的关键。

(2)流乡村Ⅱ型:强虚拟集聚维持实体分散

流乡村Ⅱ型通常也具有高强度、高频率的虚拟集聚,与外部生产、消费网络的联系紧密,一产、二产与三产联动发展的情形较为普遍。这类流乡村不同于流乡村Ⅰ型的核心在于其产业类型和发展模式,产业发展过程中的强虚拟集聚并不引致显著的实体集聚。这类流乡村比较典型的代表就是大多数的网红村和农贸型淘宝(电商)村[25]。网红化的视觉景观所引致的强虚拟集聚最终通过线下打卡和在地体验完成产业化过程,这一过程虽然可以带来观光、餐饮、住宿、休闲等相关功能的扩张,但总体上并不引致显著的实体空间扩张和加密。同时由于大多数网红村(其中不乏景中村、历史文化名村、传统村落等)本身就有保持其视觉景观稳定的需要,主、客观上均有不同程度抑制实体集聚的诉求。而农贸型淘宝(电商)村由于主要从事农产品的种植、养殖和销售,虚拟集聚所引致的生产和销售规模的扩大往往体现在农业空间中,对于实体建成空间会有相应的配套服务需求,但基本不体现为村庄实体建成空间的显著扩张和加密,乡村整体依然维持实体分散的状态。

(3)流乡村Ⅲ型:弱虚拟集聚维持实体分散

流乡村Ⅲ型的虚拟集聚强度和频率相对较低,虽然也与外界存在生产性联系,但规模相对较小,乡村功能更多体现为都市居民的休闲、第二居住和办公空间,强调的是“生态”和“生活”,而非“生产”。相比于前两类流乡村,流乡村Ⅲ型与都市的关系更为密切,并主要分布在都市圈范围内,在都市近郊尤其密集。由于乡村本身的风貌和特质是其吸引都市新人群,进而引致虚拟集聚的关键,因此在主、客观上都没有实体集聚的意愿和必要。这类流乡村得以出现,很大程度上源于移动互联时代“逆城镇化”趋势的加速到来。然而,聚集在这类流乡村的群体绝不是纯粹的休闲或养老群体,更多的是渴望逃离都市喧嚣的创新和创意阶层,乡村为他们提供了更为合适的居住和工作空间。由于没有很强的虚拟集聚,因此这类流乡村既不是网红打卡和体验旅游的目的地,也不是订单不断、物流繁忙的生产基地。从都市集聚而来的新人群影响甚至重构了乡村的气质,它们可以是画家村、作家村、“乡野硅谷”等,乡村主体更加多元化,原来封闭的“熟人社会”开始向现代化社区转变。

2 流乡村Ⅰ型:以工贸型淘宝(电商)村为例

2.1 强虚拟集聚孕育产业集群

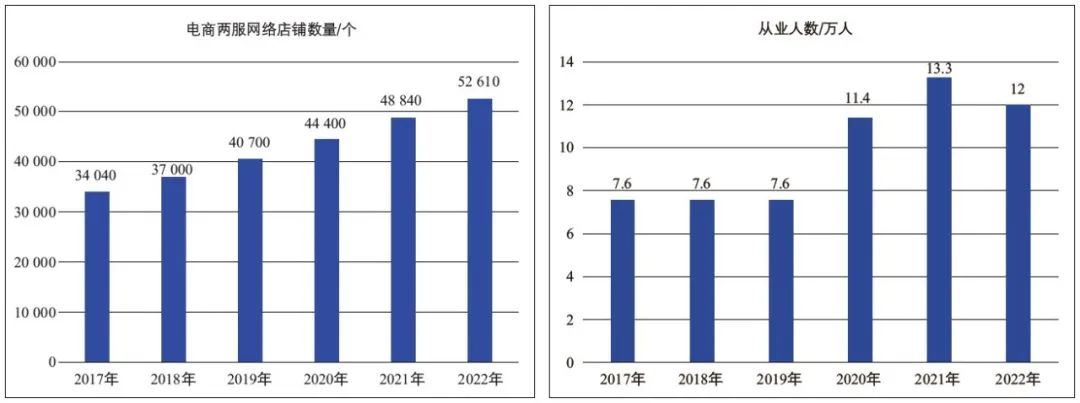

网络平台是产业虚拟集聚的主要载体,其规模效应和多边效应为电子商务提供了几乎无限的容量支撑和复利空间,放大了虚拟集聚的规模报酬递增[24]效应。在传统互联网时代,1台电脑和1根网线就可以开设网店,接待1个和1万个客户的固定成本也几乎不变,线上市场的巨大需求使得儿童演出服这种基本不可能在线下门店零售的商品供不应求。电子商务这一低门槛、低风险、高回报率的创业形式迅速吸引周边村民效仿,于是曹县演出服电商产业开始在以丁楼村和孙庄村为中心的曹县南部乡村爆发式增长,促使当地农村电商在短短数年内就从星星之火扩散为演出服和汉服两大产业集群。大集镇淘宝村的数量也从2013年的2个增加到2022年的32个,所有行政村全部进入淘宝村名录。

进入移动互联网时代,随着国内电子商务市场竞争日益激烈,交易平台为促成更多交易并拓宽业务收入,通过不断优化算法、迭代技术,改进商品展示规律。中心化的流量分配机制进一步加强了虚拟集聚的规模报酬递增效应[24]。面向消费者,平台通过大数据建立用户画像,为不同消费水平和购买偏好的顾客提供个性化商品推荐,从而大大降低用户信息搜索成本,提高用户使用黏性;面向商家或店铺,则推出如竞价排名、直通车等流量业务,让更具实力的店铺在大量同类商品的搜索中优先将自己的产品展示在消费者面前,形成“头部效应”。

资料来源:曹县电子商务服务中心,2023

2.2 规模报酬递增导向实体集聚

产业发展需要空间载体。在工贸型淘宝(电商)村,虚拟集聚所带来的规模报酬递增引致的最为直接的实体空间变化就是生产加工和物流仓储空间的扩大。在曹县大集镇丁楼村和孙庄村的发展初期,以演出服为主营产品的电商产业所需要的空间与乡村原本的存量空间高度兼容,虚拟要素与实体要素的互动主要发生在原有空间上,对实体空间的改变主要体现为功能的复合化。原有的居住空间复合为集居住、生产、办公、仓储等功能为一体的综合体,空间使用效率大幅度提升,村民以较低的成本实现了就地产业化。然而,随着生产规模的快速扩大,生产、销售、物流等不同功能环节的新空间需求快速增长,以民居和院落为主的复合化空间显然无法满足快速扩大的需求,同时也存在大量安全隐患。产业空间的扩张与乡村空间的现代化改造同步发生,开始引致显著的空间城镇化过程,虚拟集聚开始推动实体空间发生质的变化。

2.3 乡村增长机器和治理困境

乡村增长机器在工贸型淘宝(电商)村体现得最为明显[26]。乡村空间的使用价值得到了充分的实现,而交换价值和价值的表现形式——“租金”则处于次级地位,从而为电子商务的初期发展提供了充足的低成本空间,进而形成较强的市场竞争力。增长联盟的核心是乡村“草根”创业者,他们既是乡村邻里组织的成员,又是本土企业家,也即邻里和地方精英是合一的,由此带来的最大优势就是消弭了反增长力量。尤其在草根创业的初期,基本不存在反增长力量。即使在乡村经济蓬勃发展、村民群体出现明显收入和职业分化的过程中,由于村集体和乡土社会关系的存在,反增长的力量也不强大,从而使得增长基本没有内部阻力。同时,由于乡村电子商务的蓬勃发展有利于农民脱贫致富,进而通过产业兴旺推动乡村振兴战略的实施,地方政府对淘宝村的发展普遍积极帮扶。由于乡镇基层官员多为本地人,与乡村居民往往有着千丝万缕的关系,因此在帮扶草根企业家发展的过程中通常采取相对宽松的管制策略,并在不突破制度红线的前提下尽量给予各方面的支持,进一步推动了工贸型淘宝(电商)村的集聚和扩张。

3 流乡村Ⅱ型:以农贸型淘宝(电商)村和网红村为例

3.1 强虚拟集聚推动产业发展

无论是农贸型淘宝(电商)村还是网红村,它们的发展都是基于高强度的虚拟集聚和高频率的生产联系。典型案例如江苏省沭阳县新河镇的农贸型淘宝(电商)村,电子商务的兴起使得这一全国著名的花木之乡迅速转型为全国农村电商发展的示范。当地村民虽然自1980年代起就开始从事苗木种植行业,但“+互联网”后所形成的财富效应更加强烈,同时伴随着城市中产阶级快速增长的园艺消费需求,迅速吸引大量农户从种植城市绿化类花卉苗木转型为种植更加小型化的园艺绿植,而新河镇也在短短几年内涌现出一批以多肉和盆栽为主要产品的农贸型淘宝(电商)村,同时网络直播销售成为沭阳花木电商的重要经营方式。网红村的强虚拟联系就更为直观,典型案例如杭州市富阳区的东梓关村。一片经过精心设计的农民回迁房,因其超高的颜值,被网友惊呼为“吴冠中画里的乡村”“最美农民回迁房”,迅速走红网络,进而吸引了来自全国各地的建筑师、规划师和乡村振兴实践者线下参观和打卡[27]。随着网络关注度的不断提升,这类流乡村的线下人气更加火爆,由此衍生的旅游、民宿、餐饮甚至办公活动开始蓬勃兴起。

3.2 空间功能稳定维持实体分散

虽然都是由强虚拟集聚推动的发展,但流乡村Ⅱ型与流乡村Ⅰ型最大的不同就在于强虚拟集聚并不指向实体建成空间的扩张和加密。这一维持实体分散的空间特征与其产业发展特征密切相关。对于农贸型淘宝(电商)村,典型案例如沭阳县新河镇的花卉苗木淘宝村,虚拟集聚所引致的生产和销售规模的扩大往往体现在农业种植空间。当地从事电商的农户通常利用宅前屋后的自留地搭建苗圃作为实验田和展示空间,并在村外的大田进行规模化种植,如果规模进一步扩大,他们甚至可以到周边县市承租流转土地进行扩大再生产。虚拟集聚所带来的产品需求规模的扩大往往体现在农田种植面积和结构的变化,而对村庄整体建成空间的密度和规模影响较小。即使部分富裕的村民翻建住宅,一定程度上会增加层数和占地面积,但更多的体现为提升建筑结构和装修质量,基本不影响村庄的整体密度和规模。同时,由于农业生产不同于加工制造,总体较为分散,因此与电商产业发展密切相关的服务配套功能很难在某一村庄集聚,镇区往往成为合适的选择。新河镇镇区就在乡村电子商务产业蓬勃发展后呈现显著的空间变化,交易展示、仓储物流、辅料加工等生产性服务和配套空间高度集聚,住宿、餐饮、娱乐等生活性服务空间也明显增多。农贸型淘宝(电商)村的虚拟集聚往往成为邻近小城镇镇区实体集聚和发展升级的主要动力。

3.3 乡村可持续发展和运营挑战

4 流乡村Ⅲ型:以创意型数字乡村为例

4.1 弱虚拟集聚重塑乡村功能

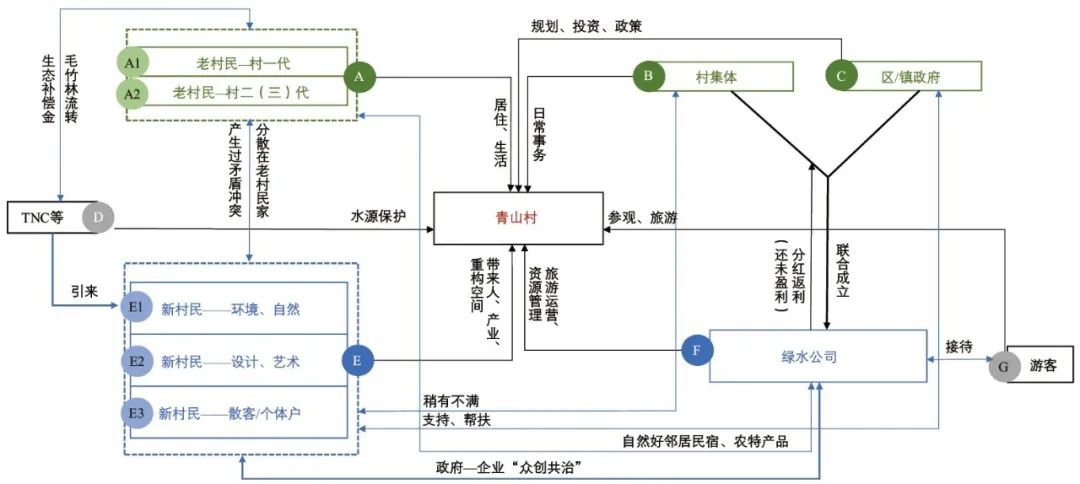

流乡村Ⅲ型虚拟集聚的强度主要由从都市集聚而来的新人群的规模决定。由于新人群的规模通常较为有限,因此,流乡村Ⅲ型的虚拟集聚普遍弱于淘宝(电商)村和网红村等有着较强商务交易行为的流乡村,可以将其界定为弱虚拟集聚。典型案例如杭州市余杭区黄湖镇青山村,地处市区西北近郊,紧邻杭长高速黄湖互通线,距中心城区仅40分钟车程,距杭州城西科创大走廊更近。2015年阿里巴巴公益基金会与大自然保护协会(TNC: The Nature Conservancy)等组织联合发起“善水基金信托”,将青山村龙坞水库作为首个治理试点。作为TNC在龙坞水库项目的负责人,张海江成为青山村的首位新村民。2017年龙坞水库通过治理达到国家一类水质标准,张海江为了巩固生态治理成效,开始为村民谋划收入多样化模式[29]。在张海江的努力援引下,2018年“品物流形”工作室设计师张雷和他的团队共30多位设计师正式入驻青山村;2019年中科院动物学博士朱虹昱成立青山自然学校,同年,余杭区与青山村共同成立绿水公司进行乡村运营。随着越来越多的项目落地青山村,越来越多的新村民选择在这里安家,环保工作者、设计师、艺术家、乡村创业者等80多位都市新人群逐渐将青山村与更广阔的世界联结。

4.2 居住功能为主维持实体分散

作为都市新人群“诗意栖居”的载体,都市近郊和生态优越是流乡村Ⅲ型的普遍特征。当今中国虽然城市化进程依然持续,但大都市中越来越多的人群开始意识到自然、生态和乡村的价值。他们重视自然生态保护,笃信环保主义和实用主义,反对以极速KPI为导向的消费主义和装饰主义,希望最大化地保留乡村本身的氛围并以现代化的语言呈现。于是原生态的环境,绿水青山、蛙声虫鸣、乡土人情等曾经不被重视的元素开始成为宝贵的“财产”。乡村更为重要的“栖居”价值开始被激发、唤醒,并由此形成可持续的内生动力和与城市更加平等地对话的能力。“生态”和“生活”成为这类流乡村吸引外来主体并持续发展的核心竞争力。

青山村的发展历程就是乡村生态和生活价值被激发、释放的过程。依托善水基金的生态补偿机制,青山村成功实现了对龙坞水库的治理,同时改变了当地毛竹耕种施肥的方式,形成了涵养生态和净化水源的长效机制。依托水源保护项目,青山村在都市新人群的推动下发展自然教育、研学体验、运动休闲等更多市场化项目,成功实现了生态产品的价值转化,生态资源保护与新兴产业发展逐渐良性互动。而良好的生态环境和乡村氛围又会吸引更多的都市新人群,并引入更多的业态和虚拟集聚。挖掘乡村手工艺的设计师、发展自然教育的生物学博士、将青山村作为“根据地”的旅居博主等“喜欢这里的环境和这里的人”的新村民使青山村充满活力。

4.3 多元主体重构乡村治理体系

与前两类流乡村相比,流乡村Ⅲ型更加依赖都市新人群作为村庄联结外部世界的枢纽。青山村的都市新人群对于生活空间的选择往往更多元、多样,他们无论是在城市还是在乡村都拥有体面的工作和良好的生活状态。他们的进入对传统村庄形成重构,使得乡村社会构成更加多元。然而,不同于网红村等短时间内快速涌入又快速离开的、对乡村生活构成巨大冲击的游客,流乡村Ⅲ型中的都市新人群更多是柔性嵌入并潜移默化地改变着乡村。他们带来社会网络、市场资金、专业技能和都市文化等,与村庄本体碰撞、交融,在帮助本地村民获得不同程度经济收入的同时,也改变着他们的思想观念,封闭的乡村于是被打开了一个口子。

图2 多元主体参与青山村治理的互动关系

图2 多元主体参与青山村治理的互动关系

5 结语

作为建构中国城镇化本土话语的一种尝试,流乡村的概念和类型还有很多可以深入探索和完善的地方,但对于中国当前新乡村的理论抽象是客观的。中国改革开放40多年的城镇化历程中涌现过很多“新乡村”,从浙江村[30]、羊城村[31],到淘宝村、网红村,它们虽然存在时代的差异,但内在动力是一致的,那就是接近就业市场和链接更大的生产分工网络,摆脱贫困的生活状态。生产性联系和强烈的致富欲望是中国新乡村从未改变的“基因”,主要的差别仅在于不同时代、不同技术条件下接近市场的方式。前者通过主动的空间迁移去接近市场,而后者则利用互联网就地接近市场。流乡村的概念就是对中国新乡村基因和互联网时代实现路径的整合,虽然基础理论源于“西方”的建构,但实质内涵已经是中国本土实践的凝练。

参考文献

[1] 罗震东, 项婧怡. 移动互联网时代新乡村发展与乡村振兴路径[J]. 城市规划, 2019, 43(10): 29-36.

[2] 罗震东, 何鹤鸣. 新自下而上进程——电子商务作用下的乡村城镇化[J]. 城市规划, 2017, 41(3): 31-40.

[3] 朱旭佳, 罗震东. 从视觉景观生产到乡村振兴:网红村的产生机制与可持续路径研究[J]. 上海城市规划, 2018(6): 45-53.

[4] 孙文秀, 武前波, 陈前虎, 等. 基于景观社会理论的浙江乡村振兴研究——以富阳“网红村”建设为例[J]. 城乡规划, 2020(4): 88-96.

[5] 吴维忆. 从自我实现到社会创新:青年“数字游民”趋势引导刍议[J]. 青年学报, 2024(1): 57-62.

[6] 曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 夏铸九, 王志弘, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2003.

[7] PANT L P. Digitally engaged rural community development[J]. Journal of agriculture, food systems, and community development, 2016:6(4): 169-171.

[8] CORRADO I, ANGELO B, DANILO M, et al. Information and communication infrastructures and new business models in rural areas: the case of molise region in Italy[J]. European countryside, 2019, 11(4): 475-496.

[9] GARY B, JASON W, ANITA F, et al. Rural co-working: new network spaces and new opportunities for a smart countryside[J]. Journal of rural studies, 2023, 97: 550-559.

[10] FAXON H O. Welcome to the digital village: networking geographies of agrarian change[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2022, 112(7): 2096-2110.

[11] RILFY M, ROBERTSON B. Farming365–exploring farmers’ social media use and the (re)presentation of farming lives[J]. Journal of rural studies,2021, 87: 99-111.

[12] MARTIN P, JANA N, ALEXANDER S, et al. Contesting the role of digitisation and ICT in the business model of agricultural holdings and farmers: micro-study of the inner rural periphery region in the Czech Republic[J]. European countryside. 2023, 15(1): 99-123.

[13] ANTONÍN V, MILADA Š. Smart village and sustainability. Southern Moravia case study[J]. European countryside, 2019, 11(4): 651-660.

[14] ELISABETH R, BRETT A A, SARAH S, et al. A review of the rural-digital policy agenda from a community resilience perspective[J]. Journal of rural studies, 2017, 54: 372-385.

[15] LUNDGREN A S, JOHANSSON A. Digital rurality: producing the countryside in online struggles for rural survival[J]. Journal of rural studies, 2017, 51: 73-82.

[16] WEI Y D, LIN J, ZHANG L. E-commerce, Taobao Villages and regional development in China[J]. Geographical review, 2020, 110(3): 380-405.

[17] BOKUN K, NAZARKO J. Smart villages concept – a bibliometric analysis and state-of-the-art literature review[J]. Progress in planning, 2023, 175:100765.

[18] BIELSKA A, STANCZUK-GAŁWIACZEK M, SOBOLEWSKA-MIKULSKA K, et al. Implementation of the smart village concept based on selected spatial patterns – a case study of mazowieckie voivodeship in Poland[J]. Land use policy, 2021, 104: 105366.

[19] The World Bank. The Taobao Villages as an instrument for poverty reduction and shared prosperity[EB/OL]. (2016-10-29) [2024-02-27]. https://www.worldbank.org/en/news/speech/2016/10/29/the-taobao-villages-as-aninstrument-for-poverty-reduction-and-shared-prosperity.

[20] ZANG Y, HU S, ZHOU B, et al. Entrepreneurship and the formation mechanism of Taobao Villages: implications for sustainable development in rural areas[J]. Journal of rural studies, 2023, 100: 103030.

[21] LIN Y. E-urbanism: e-commerce, migration, and the transformation of Taobao Villages in urban China[J]. Cities, 2019, 91: 202-212.

[22] 罗震东. 新兴田园城市:移动互联网时代的城镇化理论重构[J]. 城市规划, 2020, 44(3): 9-16, 83.

[23] 罗震东. 流乡村:移动互联网时代的中国城镇化[M]. 南京: 江苏凤凰教育出版社, 2022.

[24] 杨易旻, 罗震东, 袁超君. 互联网时代电商产业集群空间集聚机制研究——以江苏省睢宁县沙集镇为例[J]. 上海城市规划, 2024(1): 80-88.

[25] 罗震东. 新自下而上城镇化:中国淘宝村的发展与治理[M]. 南京: 东南大学出版社, 2020.

[26] 袁超君, 罗震东. 乡村增长机器:电子商务推动城镇化的微观机制研究——以山东省曹县大集镇为例[J]. 国际城市规划, 2023, 38(1): 74-81. DOI: 10.19830/j.upi.2022.114.

[27] 潘晗艳. 看东梓关变身“网红村”[J]. 小康, 2019(24): 46-47.

[28] 蒋阳, 张京祥, 何鹤鸣, 等. 场域视角下的创新孵化空间构建机制——中国网络作家村的案例解析[J]. 上海城市规划, 2021(1): 84-90.

[29] 王宇飞, 靳彤, 张海江. 探索市场化多元化的生态补偿机制——浙江青山村的实践与启示[J]. 中国国土资源经济, 2020, 33(4): 29-34, 55.

[30] 项飙. 跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2018.

[31] 李培林. 村落的终结——羊城村的故事[M]. 北京: 商务印书馆, 2004.

作者:罗震东,南京大学建筑与城市规划学院,教授,博士生导师;南京大学空间规划研究中心,执行主任;中国城市规划学会乡村规划与建设分会,委员。zhendongl@sina.com

汤剑虹,浙江城市空间建筑规划设计院有限公司杭州分公司,助理工程师

乡村增长机器:电子商务推动城镇化的微观机制研究——以山东省曹县大集镇为例

排版 | 顾春雪

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 虚实互动、双重集聚与流乡村的类型【2025.1期特稿 · 优先看】

规划问道

规划问道