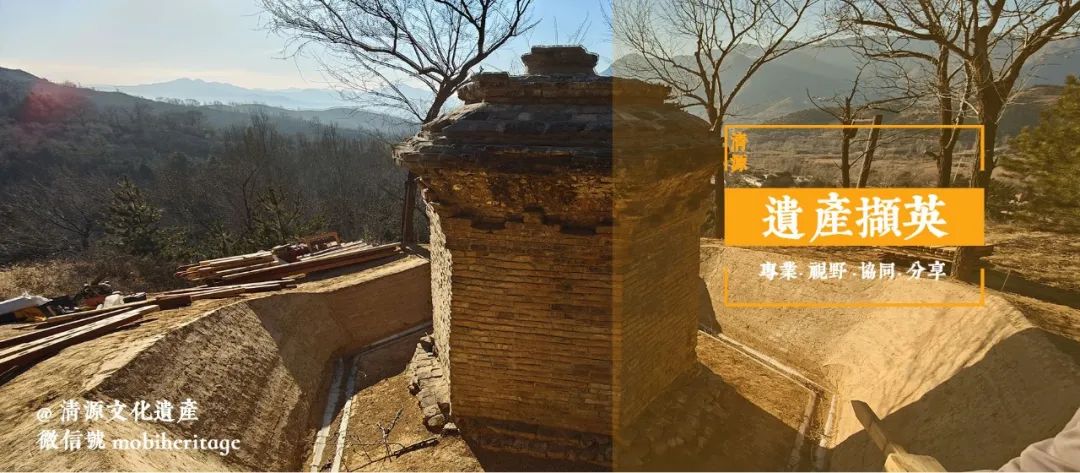

图/修缮中的大德方便和尚塔(作者自摄) ©️清源文化遗产

图/修缮中的大德方便和尚塔(作者自摄) ©️清源文化遗产

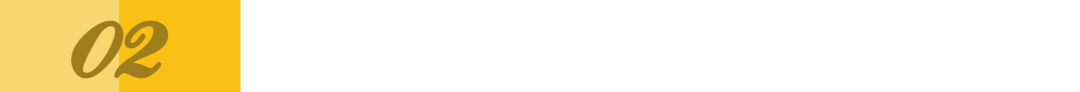

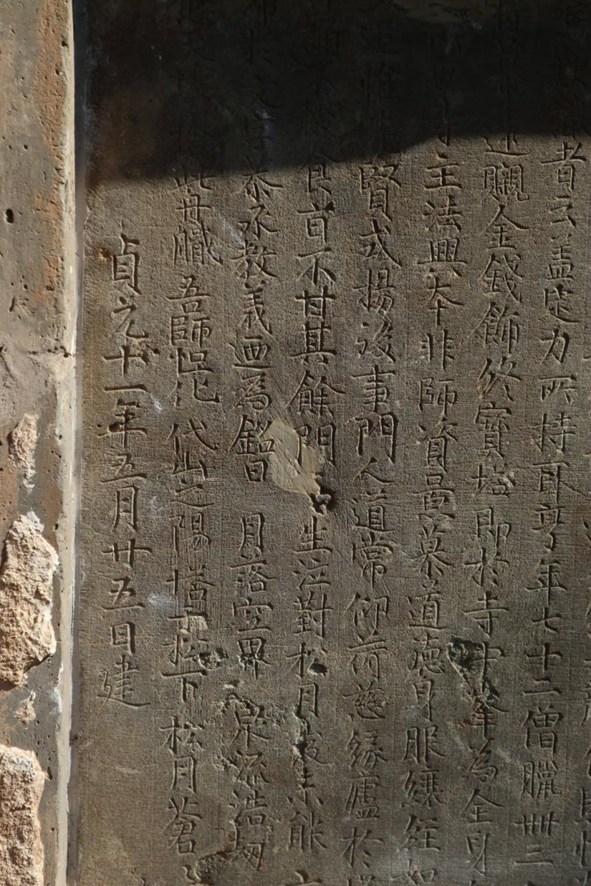

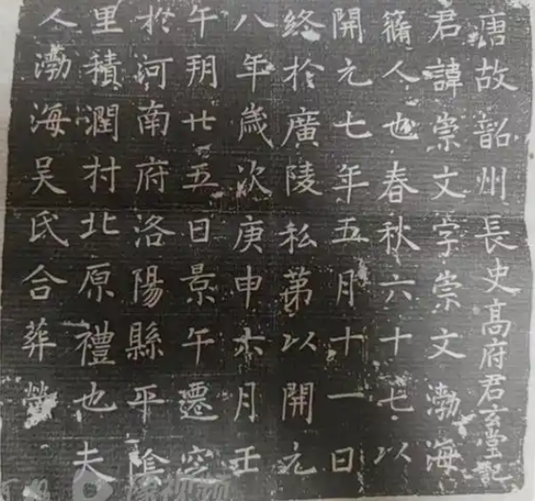

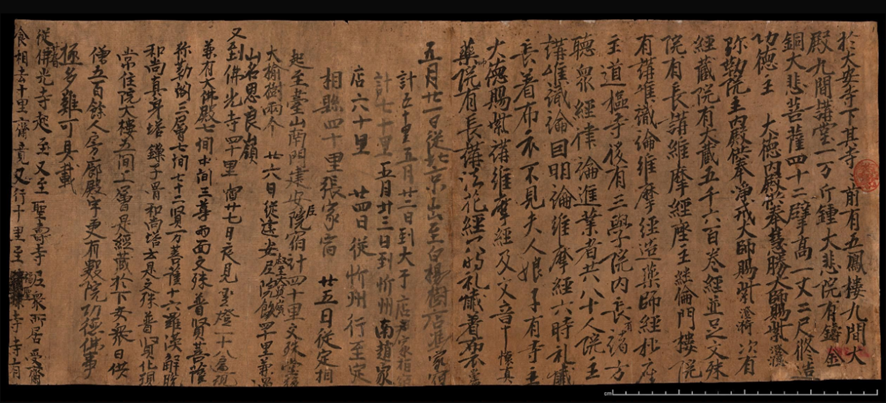

图/唐东都同德寺故大德方便和尚塔铭并序(作者自摄) ©️清源文化遗产

图/唐东都同德寺故大德方便和尚塔铭并序(作者自摄) ©️清源文化遗产

关于浮查无名,《宋高僧传》《广清凉传》等文献仅有少量的记载,塔身碑文却为还原这位禅僧的历史本相提供了关键密钥。杨曾文的《<唐同德寺无名和尚塔铭并序>的发现及其学术价值》一文曾对塔身碑铭做过研究,但文章也指出,文字有许多语句难以读通,怀疑是录文的问题。经笔者实地勘验,现校订三处误读:

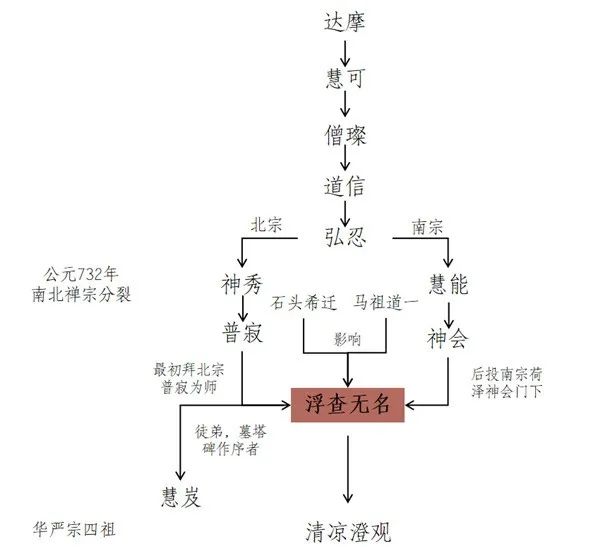

这一字之差的勘误,恰似揭开历史封印的钥匙——"浮楂"不仅暗示了禅师以舟筏喻佛法的禅机(这在碑文最后的塔铭中亦有呼应),更指向其师承谱系的关键节点。在八世纪中叶禅宗南北对峙的背景下,这位身兼北宗普寂、南宗神会两大法脉的僧人,实为禅宗史上一座活的里程碑。

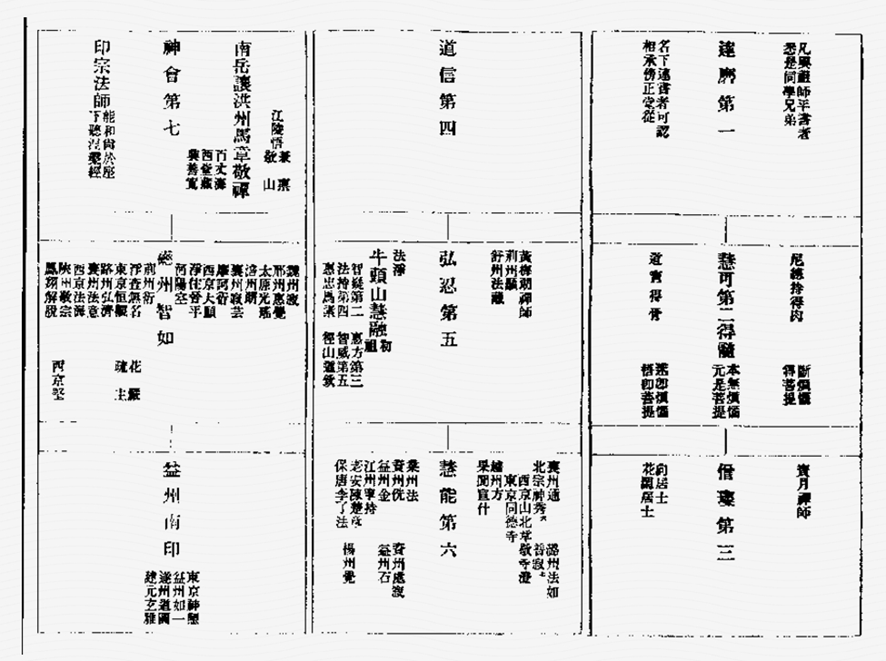

图/《中华传心地禅门师资承袭图》,又称《禅门师资承袭图》。由裴休(791-864)和宗密(780-841)创作,梳理了达摩到诸祖的传承图示。

原录:“月落空界,泉流浩劫。悠悠天壤, 括此舟楫。吾师恒化,代之阳塔。□于松下, 松月苍苍。”

校正:“月落空界,泉流浩劫。悠悠天壤,舍此舟楫。吾师怛化,代山之阳。塔于松下,松月苍苍。”

图/ 塔铭(作者自摄) ©️清源文化遗产

图/ 塔铭(作者自摄) ©️清源文化遗产“怛化”语出《庄子》"俄而子来有病,喘喘然将死,其妻子环而泣之。子犁往问之,曰:'叱!避,无怛化!'",意谓人之死乃自然变化,不要惊扰。后谓人死为"怛化"。这一用典将佛家涅槃观与道家生死观熔铸一炉,恰合中唐三教融合的时代特征。

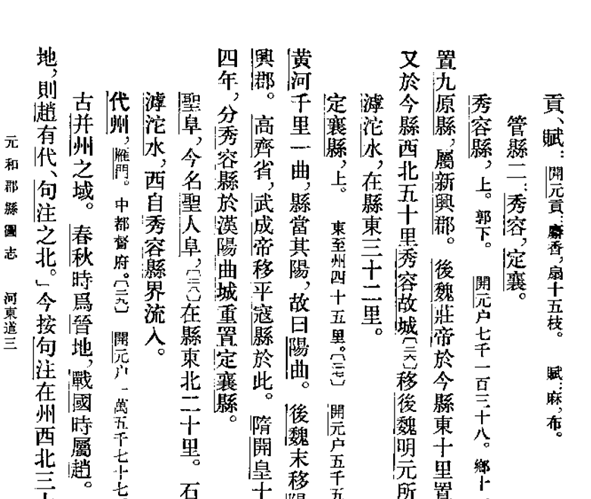

图/《元和郡县图志》 唐元和八年(813)

图/《元和郡县图志》 唐元和八年(813) “代山之阳”即代州(今忻州市代县)群山南麓,与《元和郡县图志》地理记载吻合。

“塔于松下,松月苍苍”不仅记述了墓塔初建时的环境,更构建出永恒的禅境意象——松者常青,月者恒明,与碑文"舍此舟楫"的解脱智慧形成意境呼应。

█ 细节证史:录文勘正

综合《广清凉传》《景德传灯录》等文献,可见其独特修行轨迹:早年师从北宗普寂习"渐悟"之法,后转投南宗神会门下得"顿教"真传。这种南北兼修的求道历程,恰是八世纪禅宗分裂与斗争的鲜活见证。

其弟子清凉澄观(737-838年,华严四祖)的佛学成就,更折射出师承的深远影响。清凉澄观所倡"会南北二宗之禅门,摄台衡三观之玄趣",或许正源自其师贯通南北的修行实践。

图/ 浮查无名师承关系(作者绘) ©️清源文化遗产

贞元九年(793年)示寂后,浮查无名留下"霜骨端坐,支节钩连"的肉身舍利。据《广清凉传》卷三载,贞元二十一年(805年)河东节帅李公顶礼时,"闻有异香。重修龕室。感神光数丈。瑞相仍现。"遂得"锁子骨和尚"尊称。这一肉身不坏的宗教现象,成为中唐佛教神圣性建构的重要案例。这种"肉身成道"的信仰模式,实为佛教中国化过程中对中土"尸解成仙"传统的创造性转化。

南禅寺的命名与禅宗南宗北传的宗教地理格局可能密切相关。《景德传灯录》卷五载六祖弟子慧忠国师(?-775年)与僧众的机锋问答:

这一命名现象背后,实为禅宗史的重要坐标:当北宗因"安史之乱"牵连而式微,南宗藉神会"滑台大会"确立正统地位后,五台山作为北传枢纽,成为南宗建构"文殊-禅观"信仰体系的关键场域。大德方便和尚塔碑文中"后访南宗荷泽,自顿而证"的记载,与南禅寺的命名互为注脚,共同勾勒出中唐时期禅宗南宗在五台山地区的传播网络——前者以僧人个体生命史见证法脉流转,后者以寺院空间命名凝固历史记忆。

图/南禅寺大殿 ©清源文化遗产 拍摄:张荣

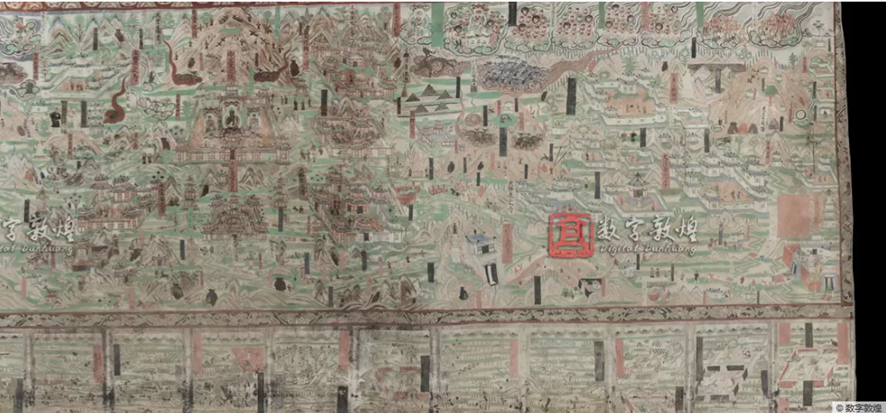

图/敦煌遗书S.397(图源:国际敦煌IDP)

图/敦煌遗书S.397(图源:国际敦煌IDP) 图/敦煌61窟五台山图——全图(图源:数字敦煌)

图/敦煌61窟五台山图——全图(图源:数字敦煌)

图/敦煌61窟五台山图——锁子骨和尚庵(图源:数字敦煌)

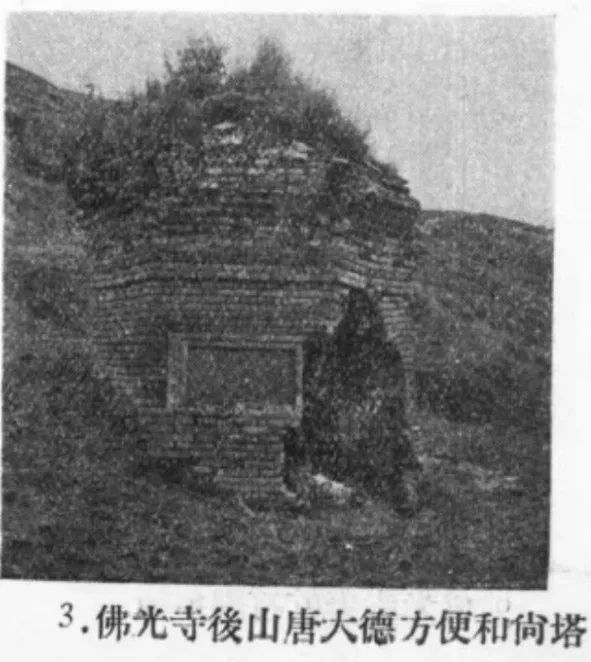

图/敦煌61窟五台山图——锁子骨和尚庵(图源:数字敦煌)随着历史的流转,这座唐塔在后来的文献中渐渐淡出人们的视野,仅在明代释镇澄的《清凉山志》中,有少量对墓主人浮查无名的文字记载。直到1937年,著名建筑史学家梁思成在五台山的短暂停留中,意外发现了大德方便和尚塔。当时的墓塔被半埋于土中,其券门已“崩毁甚殊”,塔顶“蔓草丛生,难以考其原状”。他在《记五台山佛光寺的建筑》一文中,对这座塔进行了记录。这篇文章发表在《中国营造学社汇刊》第七卷一、二期,标志着这座沉睡千年的唐塔重返学术视野。

1951年,雁北文物勘察团对大德方便和尚塔进行了记录和拍照,为后世研究提供了珍贵的历史影像。这些记录不仅为我们了解中唐时期砖塔建筑提供了重要的实物依据,更让这座古塔在现代学术中焕发出新的生命力。

图/《雁北文物勘察团报告》

图/《雁北文物勘察团报告》

碑文重光:唐东都同德寺故大德方便和尚塔铭并序的勘误

碑文重光:唐东都同德寺故大德方便和尚塔铭并序的勘误唐东都同德寺故大德方便和尚塔铭并序

上都资圣寺沙门慧岌文

和尚讳无名,字方便, 俗姓高氏。望出渤海,家于洛阳,远绪衣冠, 近系钟鼎。既以释氏命族, 故阐而不载。源清其流, 庆袭于后,辽夐缅邈, 映集千古者, 惟吾师焉。

孤高令名,峻削仪表, 修少欲行,习无生宗。初依北祖华严,从渐而入;后访南宗荷泽, 自顿而证。至于方广大乘, 沤和波若, 投针彻底, 游刃皆空。既不舍于文字, 亦不耽著禅味,盖真解脱人也。

尝好游山水, 赏玩云月。嚣尘隔处即止, 名利起处不居。由足衡岳、庐山、天台、四明、虎丘, 浮楂为隐遁之所。

晚岁, 顾谓道流曰:昔先师能仁,有拘尸之会者, 盖托终示灭之迹也。吾观清凉山, 大圣文殊师利与一万圣众,常说妙法。此中境胜, 实可栖托。于是于是杖锡挈瓶, 周游五顶, 初止清凉前峰铁勒兰若。

河东节度使李公自良、都虞侯张公瑶, 顿开浮云,得见明月,手扎书疏,遣使供于五台。师以佛法付嘱王臣, 辞让不获, 杖策出山。元戎亲拥旌旄, 备列华盖, 郊迎野送, 意传香火。才允一斋之请, 即顺终焉之志。

吾师所游履处, 都人士女, 填城溢陌, 驾肩拜首, 欲闻半偈。师乃谓曰:若人欲了知, 三世一切佛, 当观法界性, 一切唯心造。此即真乘了义之说,可遵而行之。言讫,辞众归山。都城硕德, 大将以下,皆降车步从, 或为前导者, 不可胜数。其感动人神, 一至于是, 岂造次论其德之深浅也。

自都还山, 便止佛光精舍。贞元九年十二月十二日, 斋饭之次, 无疾而终。灭度之日, 昼结霜露, 夕则阴凝, 乃至终月, 曾不开朗。又俨然跏趺,如入禅定。始从初七, 逮于终七, 颜色熙怡, 观礼惊叹。识者云: 盖定力所持耳! 享年七十二, 僧腊四十三。元戎将氎,远纵金钱, 元戎将幕,远氎金钱,饰终宝塔, 即于寺中峰, 为全身舍利之所也。

寺主法兴,本非师资, 景慕道德,身服缞绖如坛所天追惟先贤,式扬后事。门人道常, 仰荷慈缘, 庐于塔所,禅诵不辍, 食旨不甘。其余门生, 泣对松月。岌未能亡筌,滞于文字, 恭承教义, 乃为铭曰:

月落空界,泉流浩劫。悠悠天壤,舍此舟楫。

吾师怛化,代山之阳。塔于松下,松月苍苍。

大唐贞元十一年五月二十五日建

图/大德方便和尚塔修缮前中后三个阶段扫描图 ©️清源文化遗产

图/大德方便和尚塔修缮前中后三个阶段扫描图 ©️清源文化遗产

项目名称:佛光寺墓塔勘察报告及修缮设计方案编制

起止时间:2020年5月至今

项目承担方:清源(北京)文化遗产保护发展中心有限公司

项目组成员:张荣、雷娴、吕宁、王帅、李玉敏、王麒、陈竹茵、王一臻、倪浩然、刁峥、厉之昀、李松波等

项目进度:施工完成通过初步验收

参考资料(向上滑动查看):

作者:李松波

清源(北京)文化遗产保护发展中心有限公司 设计师

文博馆员

北方工业大学建筑与艺术学院 工学硕士

相关链接:

【独家报道】圣寿万年——佛光寺东大殿建成1160年纪念暨保护研讨会

【本期主题】 数据精度对我国文化遗产保护的推进|保护理论与实践

【学术分享】南禅寺大殿重建背景、材分营造制度分析及建筑像设空间布局研究

【学术分享】面向公众的文化遗产数字化学术成果转化——以佛光寺东大殿为例

直播回放 | 中国国家地理公众科学:大唐佛光——千年后的相遇(上集)

直播回放 | 中国国家地理公众科学:大唐佛光——千年后的相遇(下集)

喜讯 | “佛光寺数字化展示项目”荣列“探元计划”2022十大“探元”案例

推荐|文化中国行《传世古建》感受跨越千年的大唐之美——佛光寺

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):松风塔影溯禅踪:一座唐塔碑文中的禅宗流变史 | 遗产撷英

规划问道

规划问道