基于地缘视域的关中平原合院民居建筑特征研究

山河形胜作为自然屏障,不仅影响地形地貌与气候环境,更是孕育各地不同民风民俗的重要因素,传统民居也因此表现出多种多样的风貌特征。西安地区长期作为周、秦、汉、唐等统一王朝的国都所在地,自古便对周边影响深远。2018 年,国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发的《关中平原城市群发展规划》所涉及区域,正是长久以来受西安政治、经济、文化核心辐射的地带。该区域范围除了陕西境内渭北高原与秦岭之间的狭义关中地区,还包括陇东与晋西南部分地区,这使得关中平原被界定为更广阔的区域。历史文化与地理环境的共性造就了这一区域在发展战略上的一致性。民居作为最贴近人们日常生活的建筑遗产类型,是地域文化的直接表达,体现了当地居民的生活习惯、审美特征和价值观念,承载着居民祖辈相承的记忆与情感,成为连接历史与现代的纽带。合院民居是关中平原地区最重要的民居类型之一,因气候环境相似、建筑材料相同、文化习俗相近而表现出极大的趋同性。挖掘关中平原合院民居建筑的同质演进脉络,详细研究其典型特征与多样形式,不但能够强化区域认同感与凝聚力,而且可以提升区域文化的影响力与竞争力。

目前,中国对于传统民居的研究多以省域为界,调查、分析各省民居的类型特点、构成要素、结构形式、营造技术等。学者们在研究过程中发现,随着地理位置的变化,地方风俗与民居形式也逐渐发生改变,即便同一个省份内也会出现不同的民居形式。因此,对某个地区的民居进行深入解析成为传统民居研究中的主流方向,但关于地区的划分通常局限于省域范畴。

从更加广阔的地理视角来看,以省域对地方文化与民居特点进行划分的局限性较大,与实际地理单元限定的地域文化范围有所出入。因此,对更大范围地理单元民居的研究引起了学者们的关注。比如,1999 年侯幼彬先生就曾将山西晋中、晋南与陕西关中地区的民居合称为“晋陕窄院”,并将其列为北方民居大类之一。近年来,也有学者以汾渭平原为界,对晋陕地区的民居建筑谱系、空间形态、营造经验等展开研究,更合理地将地域民居的特征与地理民系等结合起来。然而,对具有战略发展意义的广义关中平原地区而言,当下其传统民居建筑仍缺乏深入解析。

广义的关中平原地区,从地理环境上看,是由黄河及其第一、第二大支流渭河和汾河冲积形成的新月形河谷平原,周边环绕着黄土高原、秦岭与太行山脉。从历史文化上看,这片区域自新石器时代起,在各时代都有着相近的文化面貌,前后相继的系列发展顺序清晰;隋唐时期,关陇集团与河东集团的政治军事合作十分密切。从民系语言上看,这片区域属于中原官话的关中方言片区,各地有着相似的地域文化。从地方习俗上看,这片区域在历史上以农业生产为主,主要农作物为冬小麦、夏玉米,一年两熟,居民日常饮食多以面食为主。

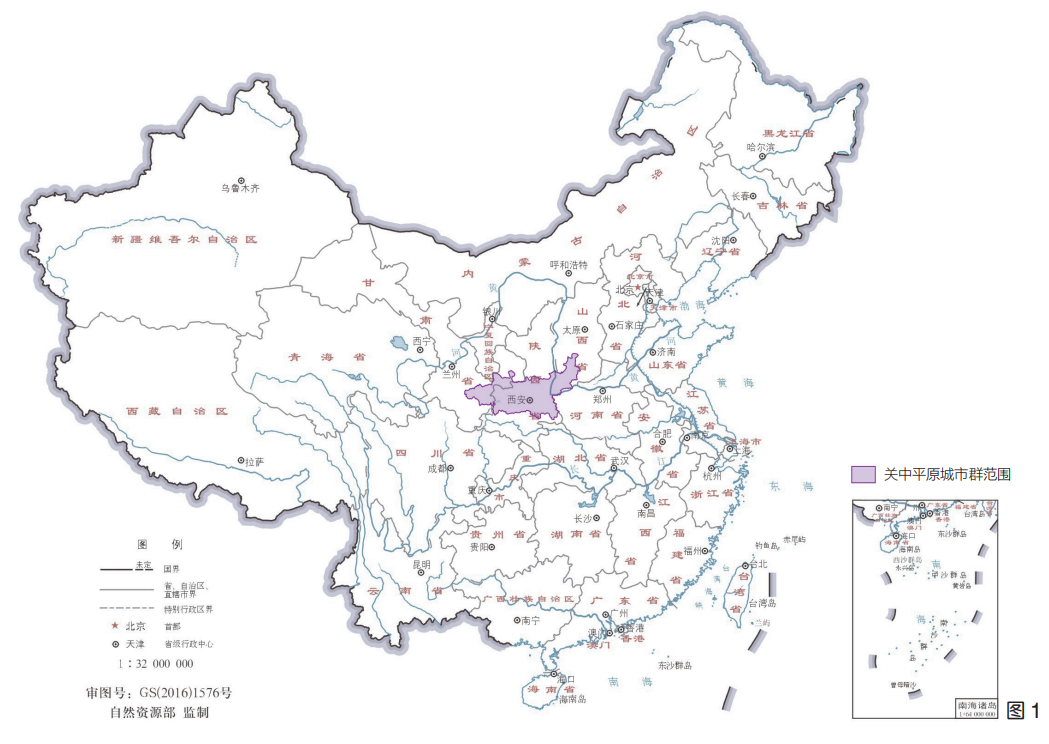

2018 年的《关中平原城市群发展规划》涵盖了关中平原地区的主要空间,面积超过 10 万平方公里。所指关中平原城市群涉及 3 个省、11 个地级市和 1 个国家级示范区,包括陕西省的西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市和杨凌农业高新技术产业示范区,以及商洛市的部分北部县(区);甘肃省的天水市、庆阳市及平凉市的东部县(区);山西省运城市绝大部分地区与临汾市多数中部县(区)(图 1)。这样的范围划定无疑是基于其地缘结构的紧密关系,覆盖了汾渭平原的绝大多数地区,同时兼顾了千百年来以西安为核心所形成的地域文化,是地理和文化双重角度考量的地域分区。

由于具体地理位置、历史沿革和行政区划存在差异,关中平原内不同区域的民风民俗分别受到了周边地区的影响。据此,可以将这个广义的关中平原划分为 6 个区块:陇东、西府、中部、南部、东府、河东(晋西南)地区(图 2)。

图2 关中平原分区示意图

近百年的考古工作证实,关中平原是仰韶文化的核心区。这片区域不但拥有土质均匀、稳定性好的黄土资源,而且在原始时代还有大片森林。因此,出现了以半坡(西安)、大地湾(天水)、桃园(临汾)等聚落建筑为代表的木骨泥墙(图 3)与梁架结构建筑(图 4),其遗迹至今仍清晰可见。此外,西安蓝田新街遗址出土的五千多年前的烧结砖块(图 5)和西安马腾空遗址出土的仰韶晚期筒瓦(图 6),是目前中国发现的最早的砖瓦材料。可见,中国以土木砖瓦为主的建筑材料和以木梁架为主的建筑结构,自仰韶时代起便开始出现于关中平原。后续几千年中国的建筑材料与结构也以此为基础,持续发展并逐步走向成熟。

图3 半坡遗址中木骨泥墙孔洞的痕迹

图5 蓝田新街遗址出土的烧结砖块

图6 西安马腾空遗址出土的筒瓦

从夏末至周初,周部族在关中平原上历经不窋奔戎狄之间(今甘肃庆阳地区)、公刘迁豳(今陕西彬州、旬邑地区)、古公亶父迁岐(今陕西岐山、扶风地区)、文王迁丰(今陕西西安西南地区)等数次居址与都城迁移,逐渐发展壮大,为礼乐制度的成熟奠定了基础,规制严整的合院建筑也在此过程中出现。目前发现的中国最早、最完整的合院建筑便位于“岐”地的凤雏村(图 7),距今已有三千余年历史。从其遗址可以看出,影壁、门塾、厅堂、居室、厢房、檐廊、庭院等合院建筑基本要素已经完备,同时坐北朝南、中轴对称,二进院落区分了前堂与后室,十分契合当时的礼制精神,是后世关中地区乃至全国合院建筑的基本范式。

图7 陕西岐山西周建筑遗址平面图

等级制度是中国古代国家治理的重要基础。《唐六典》记载:“凡宫室之制,自天子至于士庶,各有等差。”在现有史料中,不晚于唐开元年间(713—741 年)颁布的《营缮令》,是关于住宅等级制度最早的专项令典,其中的第宅禁限用以防范住宅规制的僭越,逾制者会受到相应的惩罚。此令虽未完整保留,但在《唐会要 · 舆服志》等史料中均有所引用。宋代颁布的天圣《营缮令》,作为对唐令的继承,其中关于第宅禁限的条文与唐令几乎完全一致 。

这一时期的住宅建筑在关中平原虽无实物留存,但从出土的唐三彩住宅明器(图8)来看,这些明器所仿造的住宅均为中轴对称布局,多为二至三进院落;厢房为悬山顶,轴线上的建筑则出现悬山和歇山的形式,并且在建筑高度上通常高于厢房。

图8 唐三彩住宅明器

8a.西安博物院馆藏;8b.陕西历史博物馆馆藏

明清时期是关中平原合院民居地域特色成熟阶段。合院民居中的主要建筑延续了西周与唐代的主要格局,包括门房、厦房(厢房)、正房和庭院。在多进宅院中,还会以厅房与二门来划分院落。明清时期,普通百姓住宅规模不能超过“三间四架”的规定依旧沿袭下来。关中平原现存的传统合院民居几乎均为这一时期建造,已根据当地多风沙、少雨水,夏季炎热、冬季寒冷的气候特征,形成了以庭院狭长、厦房单坡为主要特点的合院形式(图 9,图10)。同时,建筑单体因制砖手工业的成熟,形成了清水砖墙、硬山顶的风貌。

图9 关中平原合院民居的狭长庭院(西安高培支旧居)

图10 单坡内向的厦房形式(蓝田汤三村老宅)

清末,洋务运动兴起,西方文化涌入中国,同时带来了折衷主义的建筑思潮。不少进步人士与实权派军政官员出于对新建筑潮流的追求,开始模仿西洋建筑的结构、形式或装饰元素,进而建造出具有地域特色的折衷式建筑(图 11)。20 世纪30 年代,陇海铁路的通车加快了关中平原地区的现代化建设进程。在西安城墙内的西北部,受西方住宅小区规划理念的影响,“六合新村”等合院式住宅小区相继建成。

图11 民国时期建造的折衷式居住建筑

受地域气候影响,在明清时期发展成熟的关中平原地区合院民居普遍呈现出狭长的院落形态。这些宅院采用缩小庭院宽度、加大房屋出檐的做法,达到了良好的遮阳与通风效果。关中平原合院民居的门房、厅房、正房普遍为三开间,仅在少数官员宅邸与地主庄园中使用五开间。宅院宽度与正房宽度基本相同。在西安、韩城等城市内部,由于自古以来人口密集,宅院面阔普遍为9 ~ 11 m ;城郊与乡村地区宅基地面积相对宽裕,在正房同为三开间的情况下,宅院宽度一般可达 10 ~ 13 m。这些宅院的进深通常很大,一进四合院多为 20 ~ 30 m ;二进四合院多为 25 ~ 55 m ;三进四合院在城内一般为 60 m 左右,在乡村地区可达70 m 以上(图 12)。

图12 关中平原合院民居的主要平面形态

在关中平原合院民居中,不仅宅院整体平面为窄面阔、大进深的形态,其庭院也呈窄长状(图 9),宽度与长度的比例多为1 ∶ 3 左右。同时,若宅院的正房为五开间,往往还会选择在厦房外增设檐廊,以维持庭院窄长的形态(图 13)。整体而言,庭院形态从关中平原中部向东、向西逐渐变宽敞:中部与东府地区,庭院比例最为狭长,多为1 ∶ 3 ~ 1 ∶ 4,部分宅院甚至可以达到 1 ∶ 7(图 14);而河东、西府、南部与陇东地区的庭院比例则通常为 1 ∶ 2 左右,不过,也有不少 1 ∶ 4 ~ 1 ∶ 5 的狭长庭院(图 15)。

图13 加檐廊的狭长庭院(宝鸡凤翔周家大院

图14 韩城党家村中不同比例的民居庭院

图15 关中平原各区块的合院民居格局及庭院比例

关中平原合院民居遵循“南楼北厅巽字门,东西厢房并排邻”[4]96 的格局。其中轴线上的建筑主要有门房、厅房、二门与正房,在功能上可以分为两类:一类是用于通行和区分内外的“门”(门房、二门等),另一类是用于举行礼仪活动的“堂”(厅房、正房等)。这些建筑共同构成了关中平原民居建筑“门堂分立、前厅后楼”的典型格局。

“门堂分立”指的是将“门”与“堂”分开布置,以这些建筑严格区分内院、外院与外部空间,从而突出“堂”在宅院中的主体地位。这是“门堂之制”的礼制思想在关中平原四合院民居中的体现。

“门”既是划分空间的重要节点,也是直观的身份标识。关中平原的四合院民居大门多为屋宇式,高等级的如西安北院门“榜眼及第”的高家大院采用广亮大门,三原周家大院则采用金柱大门,等等(图16)。在风水学中,大门被认为是一个宅院的“气口”,主宰着宅院的吉凶,其中开在东南方位(巽位)的大门最佳,俗称“青龙门”。故此,关中平原民居的宅院大门通常开在倒座的东侧,即整个宅院的东南方位(图 17a),倒座房也因此被称为“门房”。若是宅院并非坐北朝南,则以正房面对的方向为“相对南向”,将院门开在“相对巽位”。此外,关中平原民居依旧保留着“以中为尊”的思想,若是宅院主人身份显赫,则会在门房的当心间开设大门(图 17b)。

图16 关中平原民居的高等级屋宇大门形式

图17 关中平原四合院民居的开门位置

在多进宅院中,大门以内的第一进院落通常被称为“外院”,一般以厅房为中心,主要设会客空间、账房以及佣人居所等。内院门是部分宅院区分内外院落的节点,在轴线上用以区别第一进和第二进院落时也被称为“二门”,常与厦房一起组成“山”字形的优美立面(图 18)。二门往往装饰有精美的雕花与吉祥的文字(图 19)。少数宅院还会在二门的门内增加屏扇门,平时关闭,人从左右绕行,因其仅在“过事”的时候打开,故也称“仪门”,意为礼仪之门(图 20)。二门以内便是内院,以正房为中心,是宅院主人的居所及日常生活空间。二门增设仪门的做法进一步强化了内院和外院的区别,增强了内院的私密性。

图18 关中平原民居二门

图19 关中平原民居二门的精美雕刻

图20 二门内设仪门的形式(西安化觉巷安宅)

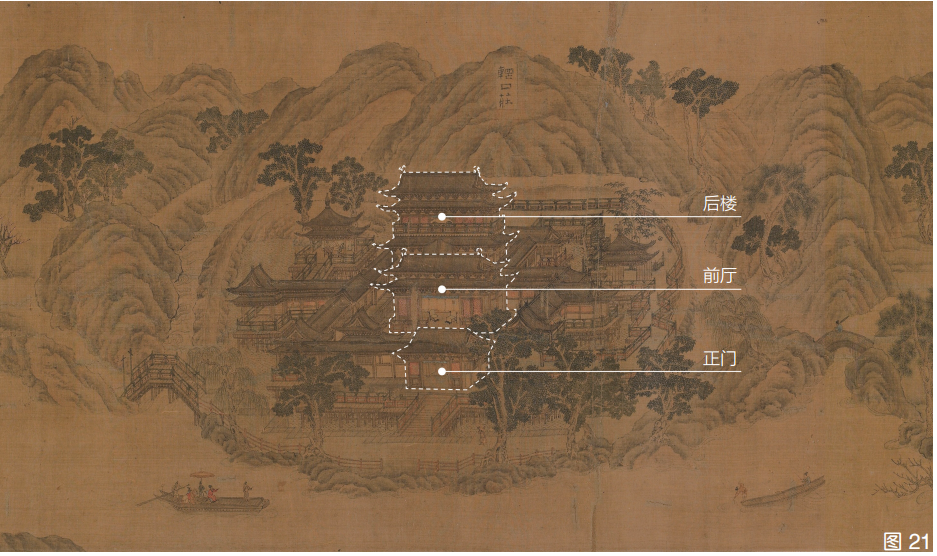

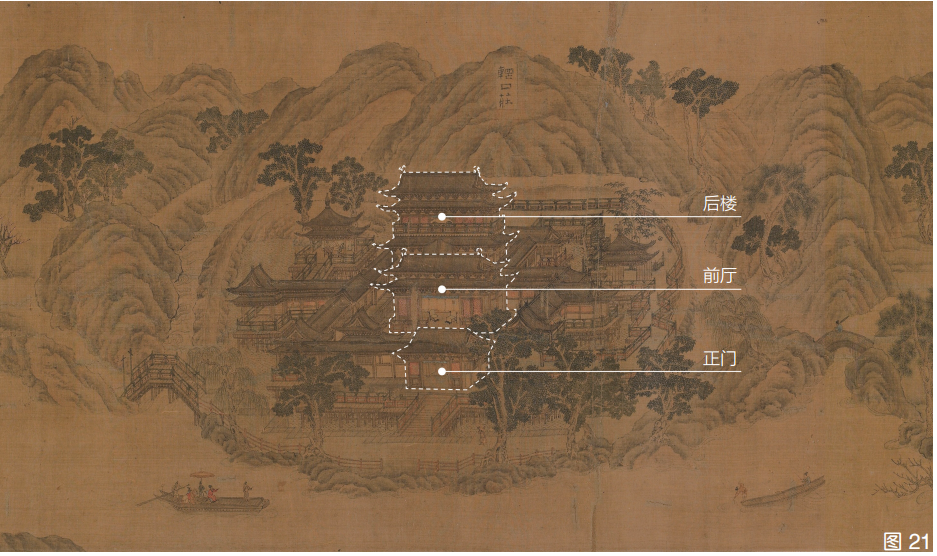

“前厅后楼”的格局主要出现在二进及以上宅院中,其本质是综合了周代以来“前堂后室”的居住传统(图 7)以及隐喻“连升三级(脊)”的美好期望。这种格局在北宋郭忠恕《临王维辋川图》(图 21)中就已经被清晰地呈现出来。

图21 辋口庄–北宋郭忠恕《临王维辋川图》局部

图21 辋口庄–北宋郭忠恕《临王维辋川图》局部

相对“后楼”而言,“前厅”指的是第一进院落中用于会客或具有其他礼仪性功能的厅房。厅房当中往往悬挂牌匾,其上镌刻堂号。堂号通常具有吉祥的寓意或承载着对家族的期盼,如“德懋堂”“悦善堂”“余庆堂”等,并常被用来代指这座宅院及其所属家族。厅房因位于整座宅院的中间,也被称作“腰房”或“过厅”(图22a)。在多路的大宅院中,有时会将其中一间厅房作为家祠,专门用于祭祀先祖(图22b)。在一些三进宅院中,还会增加退厅,以区分男主人与女主人举行仪式和待客的空间,同时丰富院落的空间节奏(图 23)。

图22 关中平原民居的“前厅后楼”形式

图23 关中平原民居正厅和退厅的位置关系

正房位于宅院的最深处,多由长辈居住,当心间的“堂屋”在没有专门家祠的情况下,还承担着供奉神佛或祖宗牌位的重任。正房作为宅院中权力核心的象征,常被修建成带有夹层或二层小楼的样式,故又称为“后楼”(图 22)。明清以后的关中平原合院民居轴线上的建筑普遍为硬山顶,百姓称之为“鞍间房”,意为屋顶像马鞍一样中间高起、两坡降低。由于民居建筑无法像宫殿建筑一样凭借各异的屋顶形制或不同的开间数量来表达建筑在礼制上的重要程度差异,高度便成为最为直观的区分方式。关中平原合院民居的门房建筑屋脊高度一般为 5 ~ 6 m,厅房为 6 ~ 7 m,正房则最高,达 7 ~ 9 m,由外向内的三座建筑依次升高,形成“连升三级(脊)”的吉祥隐喻(图 24)。

图24 关中平原民居“连升三级(脊)”的中轴线上建筑高度变化(西安西羊市6号院)

关中平原的绝大多数地区将厢房称作“厦房”或“厦子”,讲究单坡内向的屋顶形式。这种形式在陕西和河东地区被称为“房子半边盖”,而在陇东地区被称为“厦房一檐水”。在横向多路的大宅院中,还有“一脊两厦”的做法,即相邻院落的厦房共用一个屋脊,从而在两路院落中分别形成单坡厦房(图 25)。这种单坡屋面的设计与关中平原地区干燥少雨的气候密切相关——雨水作为宝贵的资源,通过单坡屋面被收集到院落中,当地人称为“檐水不能滴到旁人的地界上”。同时,为了在春季多风沙时形成防风防沙的屏障,在夏季伏旱时获得更大的阴凉面积,在秋冬寒冷时遮挡雨雪、保持院内与室内热环境舒适,关中平原民居的厦房往往形成 1 m 左右的深远出檐,厦房檐口间距一般仅为 2 m 左右,最近的甚至只有约 0.5 m(图 26)。部分宅院还会将长子所居东厦房的檐口做得比次子所居西厦房的檐口高(图 27),以体现“长幼有序”的观念,这也可以看作《周礼》“昭穆制度”在关中平原地区的民间表达。

图25 关中平原民居中“一脊两厦”的做法(西安灞桥张百万故居)

图26 两厦房檐口极近(西安灞桥李宅)

图27 东厦房檐口高于西厦房檐口(韩城党家村翰林故居)

关中平原民居的厦房最常见的形制是面阔三间,但并无强制规定,对于开间数量的奇偶数也无定式,具体设置与宅基地进深直接相关。一些三合院可能仅建造一开间或两开间的厦房,而一些大型宅院则可能建造四开间或五开间的厦房(图 28)。在二进或三进的宅院中,要求外院厦房的数量不多于内院,高度也不高于内院,有些内院厦房还会建成两层,以增强院落的私密性(图 29)。

图29 一进院单层厚房、二进院双层厦房实例(蓝田肖北村老宅)

此外,由于关中平原民居多在“相对巽位”开设大门,大门正对院内的厦房山墙,因此出现了在厦房山墙上雕画影壁的做法,称为“座山影壁”,极具地域特色(图 30a)。因须转弯绕过座山影壁后才能进入院内,还衍生出“进门转弯,不问自安”的说法。此外,关中平原地区还流行在大门内供奉“家宅六神”之一——土地神的传统,所以许多民居会在座山影壁上雕刻神龛(图 30b),每年除夕焚香供奉土地神,祈求保佑家宅平安。

图30 座山影壁

自仰韶时代起,以木构为骨架、以黄土为地墙的建筑形式便一直在关中平原地区延续下来,民居建筑也普遍采用抬梁式木结构与土坯墙体。随着砖瓦制作技艺的进步,渐渐改变了“茅茨土阶”的简陋建筑风貌。至明清时期,砖瓦已广泛应用于民居建筑。为同时利用黄土的优越热惯性与砖瓦的良好防潮防水性能,关中平原民居普遍采用土坯外包砖作为墙面围护结构,俗称“银包金”;也有人家仅在墙勒脚、檐口、墙垛等局部砌砖,让中心土坯裸露,这种做法更为经济实惠,被戏称为“穿靴戴帽”(图 31)。为使建筑更加经久耐用,条件好的人家还会在大门、柱础、踏步、门枕等处使用石材(图 32)。

图31 关中平原民居中“穿靴戴帽”的墙体做法(万荣李宅)

图32 关中平原民居中石材的使用(西安关中民俗博物院阎敬铭宅院,原址位于大荔县)

根据建筑材料的特点,关中平原合院民居形成了以砖雕、木雕和石雕为主的建筑装饰风格。这些装饰主要集中在屋脊、墀头、门窗、梁枋、柱础、山墙等部位。装饰题材以祈福、趋吉与教化子孙为主,例如以四季花卉插瓶坐案象征“四季平安”,祈求家宅兴旺;用鹭鸶和莲花隐喻“一路清廉”,祈望官运亨通;以蝴蝶和瓜果期盼“瓜瓞绵绵”,寓意子孙繁茂等(图 33)。

图33 关中平原民居中不同材质与题材的雕刻

自张骞凿空西域、开辟丝绸之路促进中西商贸往来以来,大食(阿拉伯帝国)、波斯(伊朗)等地的许多商人经河西走廊来到长安,关中平原地区开始有信仰伊斯兰教的胡人居住,逐渐形成了我们今天所说的回民。直到现在,回族依旧是这片地域上人数最多的少数民族,回族民居在千百年的演进过程中适应气候环境、地域文化、技术发展,已与汉族民居十分相似,但依旧保有一定的特殊性。比如,因圣地麦加在西边而以西为贵,且严禁设置面西的厕所;因伊斯兰教义禁止偶像崇拜而不用人物作为装饰题材等。在建筑单体中,也有一个非常特殊的表现,便是“虎抱头”形式,这在汉族民居中较为少见,但在宁夏、青海、甘肃、陕西等西部地区的回族民居中十分常见,多用于正房。在关中平原地区的回族民居中,“虎抱头”常见于正房和厅房(图 34a),陇东地区有用于厦房和倒座房的案例(图 34b)。

图34 关中平原地区部分回族民居中的“虎抱头”平面

“虎抱头”指单体建筑当心间墙线内退,平面呈“凹”字形的形式(图 35)。这种建筑形式可能源于伊斯兰教文化仪式对空间的需求。比如在家里举行“尔麦里”仪式时,须由阿訇带领信徒祷告,建筑中凹进的部分提供了合适的室外延伸空间与男女分区。同时,“虎抱头”的建筑形式在适应地域气候的基础上,又为日常生活提供了良好的灰空间,通过缩减当心间进深来扩大阴凉的檐下空间。而未缩减进深的次间内常常临窗设置火炕,凸出的部位能够保证火炕在冬季获得充足的日照(图 36)。采用“虎抱头”形式的厅房,因平面形状像传统的锁头,在陇东地区还有一个特殊的称谓——“锁子厅”。由于厅房起着承接前院、启引后院的作用,在中部地区又演变出了前后当心间墙线均内退、平面呈“H”形的厅房形式(图 34c)。

图35 关中平原民居中的“虎抱头”形式(西安西羊市马家大院)

图36 关中平原民居冬夏太阳入射方位与“虎抱头”的关系

关中平原的合院民居以中部地区最为典型,在向东、西两个方向发展的过程中,逐渐出现了与其他地区民居建筑风格交融的现象,这在屋顶形式上也有所体现。典型的关中平原民居厦房采用单坡屋顶,但毗邻的晋东南民居厢房则采用双坡屋顶。受其影响,关中平原的东府与河东地区也有一些双坡顶的厦房存在(图 37)。由于院落宽度较窄,双坡屋顶在院落中的比例略显不协调,但这样的厦房屋顶形式能够保证即便在有阁楼的情况下,厦房屋顶也可以不高于厅房与正房。此外,东府与河东地区还有一种特殊的双坡屋顶形式——“豹子头”,即长短坡的双坡屋顶形式,多出现在临街的院落中,长坡朝内、短坡临街,一般短坡长度为长坡的 1/3 ~ 1/2。增加短屋檐的做法可以有效避免雨水淋湿墙面,延长墙体的使用寿命。

图37 韩城党家村多样的厦房屋顶形式

民国时期,西安在规划建设原为满城的新城区时,受欧美国家联排住宅的影响,结合关中平原民居院落格局和建筑形制,打造了联排式合院住宅小区,由官僚、富商等统一开发、建造并对外租售。其中以民国二十四至民国二十五年(1935—1936 年)陕西省银行信托部购入,按照市政规划与“望衡对宇”“自成村落”设计理念建成的八个小区最为著名,据典依次命名为一德、二华、三秦、四皓、五福、六谷、七贤、八仙庄。由于七贤庄在革命事业中作出了重要贡献,被原貌保存下来,现在作为“八路军西安办事处纪念馆”继续使用。

七贤庄由 10 座南北向的院落组成,均为中轴对称的平面格局(图 38a)。建成后,1 号院四进整院出租,被用作红军秘密联络处;2 ~ 10 号院被均分为南北两个二进院出租。院中建筑的风貌与关中平原民居一脉相承,采用灰瓦硬山屋面与土坯外包砖墙体,样式十分简洁(图 38b);而砖木结构、门窗洞口的“木梳背”拱券与玻璃门窗扇则显示出建筑的时代气息。

图38 七贤庄

对民居建筑的研究必然不能脱离其地缘结构,关中平原作为山河分隔出的大地理单元,在历史传承和地域文化中显现出以西安为中心的深远影响,这种影响在传统民居等文化遗产中也得到了鲜明的体现。关中平原作为华夏文明诞生与发展的核心区域之一,其合院民居的演进脉络是中国,尤其是北方地区合院民居几千年来发展进程的典型代表。本文首次以广义关中平原的合院民居为研究对象,综合文献研究与考古发现,系统梳理了仰韶时代至民国时期关中平原合院民居在建筑材料、院落形式、建筑规制、地域特点、建筑风格等方面的演进;并根据田野调查结果,总结了关中平原民居基于地缘结构在庭院形态、宅院格局、厦房形制、建构装饰等方面的共性特征;还深入讨论了受民族、区位、时代等因素的影响,关中平原合院民居在建筑形式与居住理念方面所展现出的地域多样性,比如回族民居独特的“虎抱头”建筑形式,河东和东府民居的“豹子头”屋顶样式,以及融合西方理念的合院式住宅小区,等等。

近 40 年来,城市化的迅猛发展使传统民居数量急剧减少。许多有重要历史文化价值的民居建筑或已被拆除,或被迫迁移;现存的民居普遍缺乏适当的维护,数量仍在不断减少。关中平原的传统民居是先民几千年来根据地理环境与建造材料特性,不断适应气候条件与地域文化环境,并进行技术革新而创造的宝贵遗产。它们承载着乡土营造智慧,适应了居民生活需求,反映了地域文化内涵,回应了人们对生活的期盼,传达了先民对子孙的教诲,等等。多角度分析和多维度解读关中平原的传统民居,对于维护城乡记忆、传承地域文化、增强居民认同感和归属感具有深远意义。这不仅能为民居的保护与再利用提供坚实的理论基础;更能为当前存量发展大趋势下,地域特色空间与区域文化品牌的塑造提供有力的科学支撑。

张钰曌,西安交通大学人居环境与建筑工程学院(西安 710049)副教授

吴林璞,中共陕西省委机关服务保障中心(西安 710054)工程师,西安交通大学人居环境与建筑工程学院(西安 710049)博士研究生

李小龙,西安建筑科技大学中国城乡建设与文化传承研究院(西安 710055)教授

兰昆,西安石油大学人文学院(西安 710065)副教授

庞有为,西安城投建设有限公司(西安710000)工程师

完整阅读见《建筑遗产》2024年第3期(总第35期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

张钰曌,吴林璞,李小龙,兰昆,庞有为.基于地缘视域的关中平原合院民居建筑特征研究[J]. 建筑遗产, 2024(03): 13-25.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):基于地缘视域的关中平原合院民居建筑特征研究

图21 辋口庄–北宋郭忠恕《临王维辋川图》局部

图21 辋口庄–北宋郭忠恕《临王维辋川图》局部

规划问道

规划问道