作者:李天宇

石器时代变革:鸽子山下的古人

这个问题的答案也许就和这些白黄色的小花有关,它的名字叫——仙女木。

推动转变的必然轮回:气候剧变之新仙女木事件

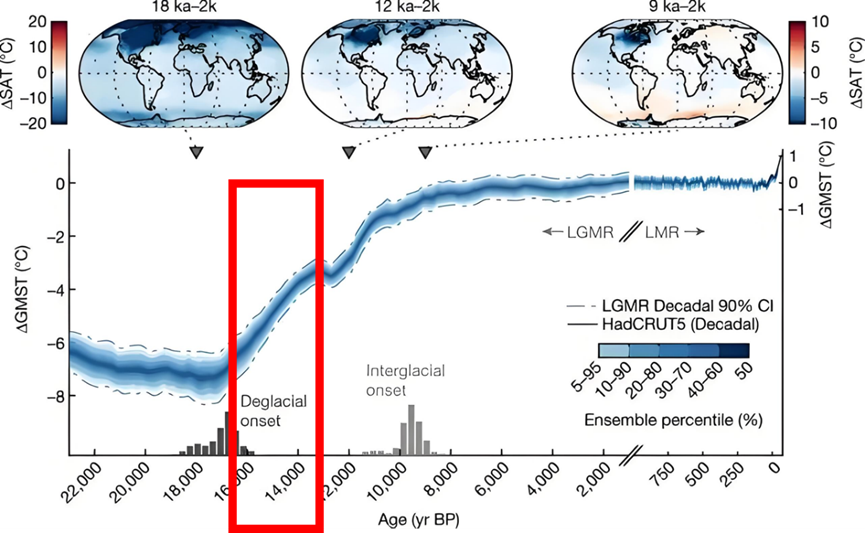

时间倒退13000年,彼时的地球正处于距今最近的一次冰川期——末次冰期的末尾,虽然中高纬度地区的气温仍然比现在低了近20度,但随着冰期接近尾声,全球的气温也开始了缓慢的回升。

北大西洋暖流,源源不断的将来自赤道的温暖海水运送至北冰洋,给北美大陆带去温暖湿润的空气和充沛的降雨。

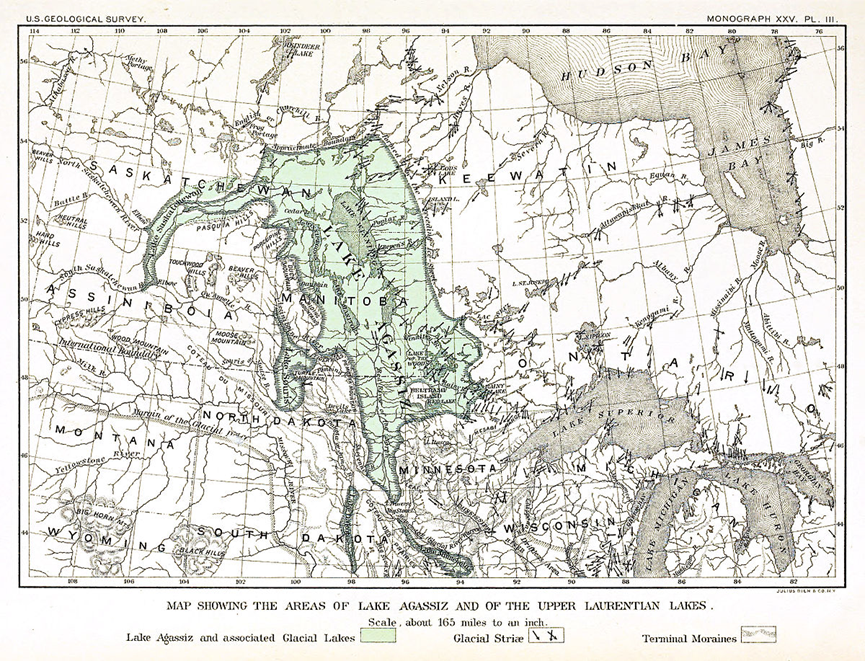

气温的回暖使得冰封了数万年之久北美洲冰川逐渐消融,而在高大的冰川身后,则是当时最大的淡水湖——阿格西湖【Lake Agassiz 存在于冰河纪末期,曾经是当时世界上最大的淡水湖。现今加拿大的温尼伯湖(Lake Winnipeg)和马尼托巴湖(Lake Manitoba)是它的残余。】阿格西湖也是由冰川融水形成,由于未融化冰川的阻隔,在低洼的山谷形成了巨大的堰塞湖。鼎盛时期的阿格西湖面积达到44万平方公里,据推算,阿格西湖的储水量大于地球现存所有淡水湖的储水总量。

随着温暖气候的延续,在距今约12800年,一声巨响之后,阻塞湖水的冰川大坝决堤,阿格西湖数万亿吨的淡水顺着下游河道一路涌入大海。巨量的淡水导致了北冰洋和北大西洋海水盐度下降,彻底阻断了北大西洋暖流,使得北美洲失去了温暖气候的来源,再次回到冰封的状态。阿格西湖持续的淡水注入导致北大西洋暖流迟迟无法恢复,北极圈的冰盖开始大面积向更低纬度的地区发育,它们大量反射阳光,使得寒冷情况进一步加剧。

?

仙女木

仙女木是北极地区的一种植物,学名为Dryas octopetala,为蔷薇科仙女木属的植物。如今主要分布于亚洲、欧洲、北美高山地区以及中国大陆的内蒙古自治区、吉林省、辽宁省等地,常生长于海拔2100米至2300米的高山地区。

仙女木喜冷,通常会随着寒冷天气的南进而向南扩张,因此科学家们把它作为寒冷气候的标志。

仙女木是记录地球气候变化的活化石。科学家在北大西洋地层发现了大量的仙女木花粉,表明当时的欧洲就像极地一样寒冷。地球已经进入了3000多年的暖间冰期。因此,人们用“新仙女木”来代表冰河时代最后一次寒冷事件。

根据现在的地质学证据,在新仙女木事件最初的10年,全球的平均气温就下降了8度,在高纬度地区,平均气温甚至在短短3年下降了20度之多。这种降温不同于现在持续几天十几天的冬日寒潮,新仙女木的气候剧变,持续了整整1300年。

新仙女木事件影响的核心区域在北美和欧洲,但随着海洋温盐循环遭到破坏,全球气候都受到了影响。

生活在这一区域的古人为了寻找水源,不得不开始向南迁移。人们艰难的跋涉在贺兰山间的旷野上,终于在鸽子山脚下发现了依旧涌出泉水的小型绿洲,于是他们决定定居下来,建立新的驻地。考古工作者在鸽子山发现了旧石器时期的尖状器,这些相对精致的打制石器的原料产地大多远离鸽子山,这成为了这些古人在旧石器时代末期由其他地方迁徙至此的关键证据。

图/ 来源:青铜峡文物所微信公号《宁夏考古百年 第二期:青铜峡市鸽子山遗址》

考古工作者还在鸽子山泉眼周边发现了大量动物骨骼,这向我们展示了这些旧石器时代古人,在面临环境改变时的生存方式。日益严酷的气候伴随着环境承载力的下降,人们逐渐发现,原本随处可见的普氏野马和普氏原羚等大型动物变得难以寻觅。他们只好把目光转向此前不感兴趣的狐狸、兔子等小型动物。在好不容易狩猎到大型动物时,他们则会将猎物整体带回营地,而不再像食物丰沛时那样,在狩猎地点分割猎物后,只带回肉量和油脂丰富的部位。

图/ 来源:参考文献【9】

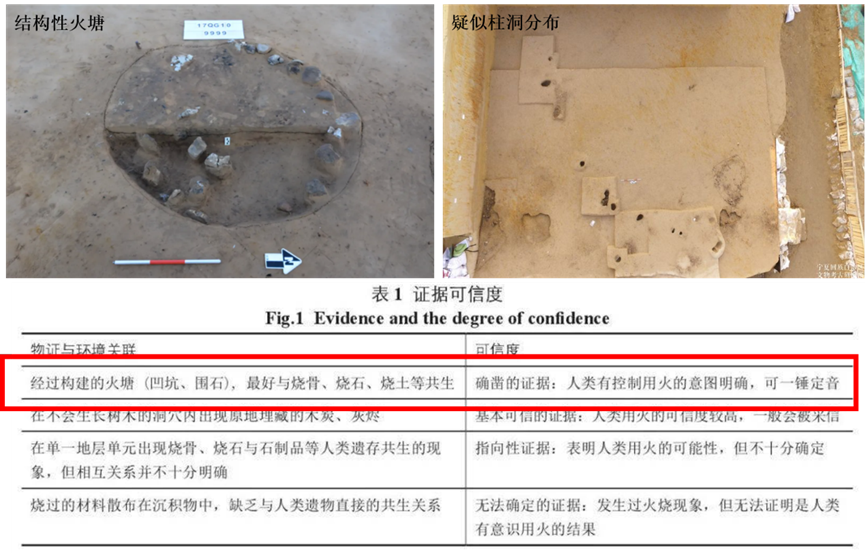

图/ 左上:青铜峡文物所微信公号《宁夏考古百年 第二期:青铜峡市鸽子山遗址》 ;

右上:青铜峡市文物管理所提供;

下表:萨拉乌苏考古遗址公园管理局微信公号《高星:史前人类的生存之火》

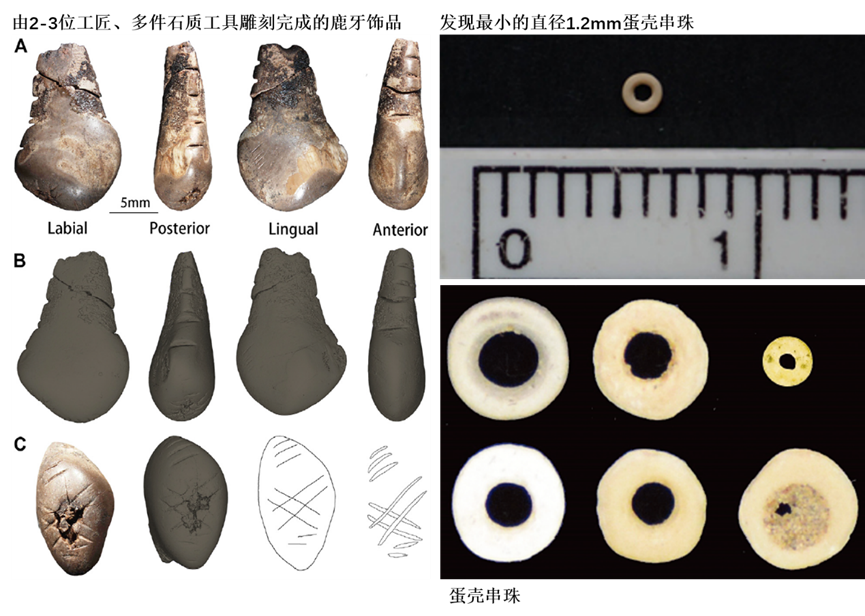

图/ 左:参考文献【11】;右: 宁夏文物考古研究所公众号《【学术研究】记宁夏青铜峡鸽子山遗址考古》

转变生存策略:从目光瞄向植物种子开始

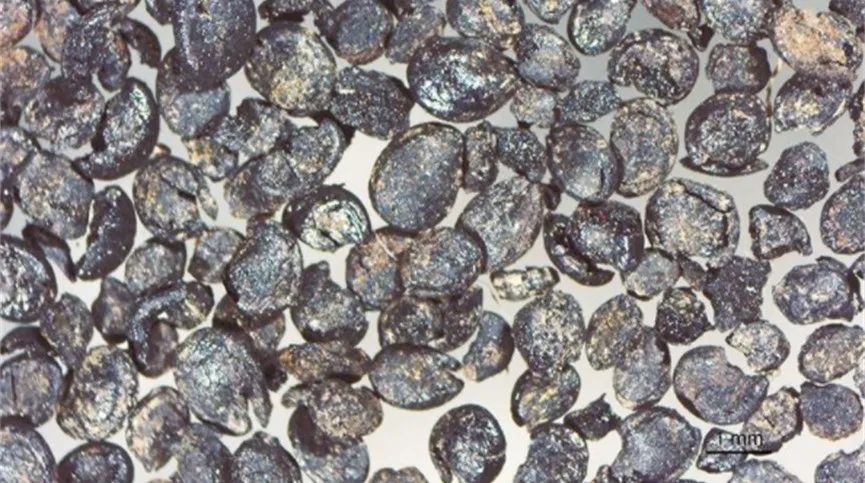

不要忘记,刚刚描绘的舒适并充满追求的生活图景,是在新仙女木时期恶劣气候的背景下展开的。回到生存问题本身,不仅仅是动物数量减少,许多植物也开始变得矮小,此前已经进入人类食谱的野果与块茎植物的产量骤然下降。面对日益严峻的生存压力,鸽子山的古人只好更多的选择不易收集的植物种子来填饱肚子。

现在还没有证据表明,在距今10000年前,鸽子山的古人为什么离开了这片土地。他们是被其他部落征服走向了灭亡,还是迁徙到了更加适合生存的地方,这我们不得而知。但无论如何,文明进化的种子已经种下,它不仅孕育了食物,更孕育了人类不断探索、勇于创新的精神。

鸽子山的古人绝对不知道,从他们迫于无奈,将目光瞄向了植物种子的那一刻起,让人类找到了唯一正确的道路。

致谢

感谢青铜峡市文物管理所、宁夏文物考古研究所、中央民族大学民族学与社会学学院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所对本项目的大力支持。

项目名称:鸽子山遗址保护规划

起止时间:2024年3月至今

项目承担方:清源(北京)文化遗产保护发展中心有限公司 综合二所

项目组成员:王麒、李天宇、庄宇晨、倪尕沐浦、吕妍、徐世超、陈彬彬

项目进度:地方评审

参考资料(向上滑动查看):

作者:李天宇

清源(北京)文化遗产保护发展中心有限公司

综合二所项目负责人

北方工业大学建筑与艺术学院 学士

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):新仙女木事件下的人类抉择——鸽子山下的古人从搜索狩猎走向采集农耕 | 遗产撷英

规划问道

规划问道