【摘要】当今文化创意集群存在着创意不足、空间同质化和相关研究雷同等问题,折射出以同一性本体论应对差异生成问题的局限性。基于德勒兹—瓜塔里的组装概念,笔者尝试提出一种新的差异生成解释。笔者首先批判了“集群迷思”,并指出文化实践的凝胶空间性;其次,阐释了组装理论的概念,包括树形组装与块茎组装、超编码抽象机器与突变的抽象机器(逃逸线)等概念,以及它们与差异生成的关系,同时指出,犹如远离平衡的热力学强度环境,块茎组装是保持非同一性生产能量的社会强度环境;最后,选取了上海田子坊和“南京1865”两个文创集群作为对比研究对象,简述两者发展历程,识别超编码抽象机器和突变的抽象机器(逃逸线),分析块茎和树形组装对文化创意活动的促进和限制,并借此反思以精细量化考核指标体系为代表的文创集群治理手段的不足。这种本质主义工作方式最终扼杀了文创集群创意性和空间差异性。

引言

从1999年英国工党政府将“创意产业”纳入公共政策体系开始,文化创意(下称文创)产业就成为城市产业政策的重要组成,21世纪的数字技术变革又将其发展推入快车道。以上海为例:文创产业的GDP从2004年占全市GDP的5.6%提升到2012年的11.29%;到2022年,上海市文创产业的GDP总产值1.64万亿元,占全市GDP的13%;2014年上海共评定106家“文创产业园”,2022年上升至149家。与之相应,文创产业相关研究热度也在上升。

文创产业集群(下称文创集群)发展至今,许多批评指向其产品和服务的创意不足、空间生产的同质化。某种程度上,当下风靡的文创产业园与1990年代蜂拥的高科技产业园区差别不大。这一领域流行的相关研究也大多局限于证明空间因素与集群形成的相关性,对文创活动的复杂性、创意性匮乏缺乏讨论。

笔者认为,无论是文创集群产品和服务的创意不足,还是其空间生产的同质化,或其研究狭隘性都折射出同一性本体论的局限。这种本体论认为对象的本质是固定的和超验的(transcendental)。基于这样的本体论,追求线性因果逻辑的结构认识论主导着社会研究和实践。然而,文化创意和科技创新是复杂的非线性活动,呈现出变化、多元、意外的特点,认知这类非线性活动须转变本体论立场。

本文主要论点是,基于同一性本体论的各种理论在创意性(差异性)认知和解释上缺位且无能为力,而德勒兹的差异本体论及其组装概念为解释文创集群创意性(差异性)生成开辟了新的视角。

“集群”概念是研究文化创意实践的最重要理论框架之一。19世纪末,英国经济学家马歇尔就注意到特定区域相关企业和行业聚集可能产生正外部性,他称之为工业区,并把企业沉浸其中且获得更大活力的环境称为“氛围”。1990年代,波特提出了产业集群概念,将集群定义为地理上邻近的一群相互联系的公司和关联机构,它们在特定领域通过共性和互补性联系起来。

知识在有组织环境的传播、利用和再生产是集群理论讨论创新创意活动的核心命题。默会知识/显性知识、社会嵌入性、弱联系等学说也在不断丰富集群作为有组织知识传播环境的假说。格特勒将这一假说表述为:默会知识是创新过程的重要组成,且只能通过经验获得并具有空间黏性,因此空间邻近性成为默会知识有效生产、传播、共享并形成创新的关键因素。这一逻辑主导了地理集群与产业创新相关性的认知。

尽管马歇尔和波特都强调了集群内部的联系,但在现实操作和后续研究中,联系的强度和质量被忽略,创新集群更多被简化为企业集聚(agglomeration)。戈登和麦卡恩区分了三种集群。第一种集群是纯粹的集聚,如空港周边的物流和餐饮企业集聚。“除了符合其个体利益外,行动者不存在任何形式的合作。形成有利可图的本地活动的可能性来自机会、大数定律(增加找到合适合作伙伴的概率)、从机会中受益的企业自然选择的组合。”第二种类似封闭俱乐部,大多集中在化工和制药、汽车以及石油冶炼领域,是围绕确切稳定的产业链关系,为节约生产成本形成的垄断利益集聚。第三种则是企业依赖人际信任建立起来的社会互动网络。互动关系的强度被描述为社会网络的“嵌入性”水平。

毫无疑问,文创集群的理想模型是第三种集群。但我国现有的文创集群大多只能算第一种的单纯集聚。如前所述,社会嵌入性、空间邻近性与创新创意活动有显著正相关性,这些因素是文创集群被视为第三种理想型集群的默认前提。笔者认为,对其不假思索地接受催生出大量过度关注集群空间特征的研究,此类研究隐含诸多逻辑困境,需要进一步反思。

第一,这些研究大多依据某种官方标准来遴选研究对象。然而,官方标准本身只是某些外延指标的机械组合,对文创集群联系的质量和强度关注不足。从德勒兹本体论视角来看,无论是标准还是研究只关注集群中的点(空间中的固定事物及其属性),对真正促成创意集群的线(事物的联系和运动)关注不足。

第二,过分关注空间集聚特征,固化并简化了集群与创新关系的复杂性。创新活动和文创活动是系统的、持续的、非线性过程,斯科特称之为“累积因果关系的递归形式”。仅仅讨论地理环境因素的影响,会将文创活动背后的复杂共生关系固结为物质空间因素的单向度影响上,剥离其他非地理因素影响。尽管空间和区位能够引发并促成创造力的增长,但是创造力很少会在时间和空间上“冻结”。更重要的是,现有研究都无法回应,产业集聚究竟是生产者寻求创造性协同效应的结果,还是这种协同效应只是集聚的偶然结果。

第三,是第一点的延续和深化。如果我们探讨的是创意集群,那么创意性和创新性应该是最重要的讨论目标,然而难点恰恰在于创意或创造力(creativity)缺乏明确且被广泛接受的衡量标准,这也是本研究致力于说明和解决的问题。笔者认为,创意/创造力作为差异生成状态不应该也不能被束缚在明确且被广泛接受的衡量标准上。

我们将文创活动无法被“冻结”的特性称为“凝胶空间性”(gellable spatiality)。这种凝胶状态与文化实践自身特性和新技术发展密切相关。“凝胶”的说法来自社会拓扑学,也可称为“流体”。拓扑学将几何图形的全等性(congruence)问题转变为关联性(connectivity)问题。如果系统具有关联性,它们就能够被理解为具有连贯性(consistency)。拓扑学将发生变化但关联性保持不变的空间性称为“同胚”(homeomorphism)。关联性是拓扑关系的句法结构,但凝胶空间的“同胚”恰恰在于其关联性是变化。也就是说,凝胶空间边界是流动的(不同于区域拓扑),其工作原理(句法结构)也是流动的(不同于网络拓扑)。因此,没有任何结构在流体拓扑中占据优势。流体拓扑必须是变化的,只是这种变化不是突变,而是缓慢连续的。

不同于科技创新活动,文创活动是非累积的、断裂的,文化产业追求新奇而非增量的产出结构的变化。消费者品味的反复无常导致文化产业更容易出现纵向和横向的产业链条解体。许多制作人会围绕特定项目联合,项目完成后分开,新项目出现时又重新联合。虽然斯科特认为这种现象体现出集群促进相互依赖、形成社会协调的重要性,但蒂罗尼将这种现象解释为凝胶的拓扑结构——“项目不是稳定的实体,它们形成了一种变形虫似的同一性,其界限被不断重新定义”。同时,社交媒体的兴起虽然瓦解了面对面的实体集群,却促成了“无形的、非正式的产业氛围”。

集群理论的缺陷和文化实践的凝胶特性要求能够解释运动、过程和涌现的新理论立场,而不是关注最终状态和结果,或组成要素的静止属性。作为生成本体论的社会概念,组装可以帮助我们有效分析文创集群的差异生成。

什么是组装?其最简要的定义就是异质要素的组合。当然这种组合绝不是随意的堆置和并列,而是异质要素的“共生、同感、共同运行”。用德勒兹的话来说,组装唯一的统一性就是共同运行。从这一点来看,集群已是组装了。但仅是异质要素共同运行这一条件不足以将组装与“集群”“网络”这类关系构造(relational configuration)术语区分开来。组装概念的创新之处在于,它赋予维持不同组成部分联系的持续过程以本体论的优先地位。“组装”不仅是名词,更是动词。

德勒兹和瓜塔里区分了两种类型的组装:一种是广延的、克分子(molar)【此处molar的含义不是物理化学的“摩尔的”。其在心理学上的含义是“克分子的”(指对行为的宏观说明,以区别于从微观神经细胞的分子活动解释行为)。在《千高原》中,德勒兹和瓜塔里将molecule与molar结对使用。因此,《千高原》的中文译者姜宇辉将molar译为“克分子”,以区别于“分子”(molecule)。两者被用于指称社会政治分析的宏观与微观水平的区别,这不仅是社会和政治生活方式在规模上的差异,还是种类上的差异。克分子社会实体的冲突是社会阶级、性别、国家之间的,而分子水平的社会实体则与社会关系、性取向和各种团体归属相关。分子层面的社会学是加布里埃尔·塔尔德的微观社会学,克分子层面的社会学则是涂尔干、马克思的宏观社会学】的组装,它们是统一的、可总体化的、可组织的;另一种是既不统一也不可总体化的、混沌的分子(molecular)组装。这两种组装有多种表现形式。克分子组装具现为树形系统,一种“具有意义、主体化中心的等级系统”。这种组装有清晰定义的边界,它们按照恒常和统一原则联系在一起,体现在现代官僚机构、工厂、军队和学校的组织原则中,或者说,体现在所有核心社会权力机制的组织原则中。与之相对的是块茎组装,这是一种不确定的客体,体现为社会、文化运动中更流动的组织原则,没有统一原则、中轴线联系或恒常元素这类东西。

组装还与潜在(the virtual)和现实(the actual)两个本体论维度密切相关,潜在和现实都属于真实(the real)。这一区分是德勒兹差异哲学最为复杂且关键之处。德勒兹赋予潜在维度本体论优先地位。常规对真实世界的理解只是关于最终产物实际状态的经验,但最终产物中缺失了潜在的生成。潜在的生发过程(generative processes)生产了我们能感知到的实际世界,它是实际差异的源头。

迄今为止,我们所讨论的组装大多是事物的具体安排。组装是一个社会政治概念,其形而上学基础是多元体(multiplicity)。在《资本主义与精神分裂(卷2):千高原》(下称《千高原》)中,多元体也被命名为“抽象机器”。组装的运行不能独立于特定类型的抽象机器,抽象机器也无法独立于实现和表达它们的组装。两者是潜在与现实的关系。抽象机器是潜在结构,它们是“更深邃的真实元素,被界定和规定为无定形的、潜能的多元体”,是理解德勒兹“自在差异”的钥匙。在德勒兹看来,类似生物体、社会、语言都是某个特定潜在结构的化身(incarnation)。当然,这种潜在结构不能被误解为结构主义式的“根本性底层结构和至上性的超验观念”,因为它“不可定位”“无定形”,且对于每个组装是独一无二的。

德勒兹和瓜塔里认为,抽象机器对其组装的运转具有至关重要的指导性力量。帕顿用硬件与软件的关系来描述潜在机器与现实组装的关系:软件程序是一组抽象机器,它们控制着组装部分的功能;反过来,机器组装实现了抽象机器。

德勒兹和瓜塔里有意将组装概念维持在一个复杂、模糊、多义的状态,以保证其内涵流动。组装沿着潜在和实际两个向量展开。沿着潜在向量,组装导向内在性或容贯性平面。内在性或容贯性平面的组装尚未区分表达形式和内容形式,这里发生绝对但潜在的解域和再辖域,潜在的绝对解域指逃逸线。沿着实际向量,组装导向组织性或超验性平面。在这里发生着相对的、但现实的解域和再辖域。组织的和超验的层区分了表达形式和内容形式,它们共同指明了组装的实际作用。

在文创集群差异生成的讨论中,我们关心的是,基于这样的组装概念,差异和创意会发生在何处?该如何发生?对这个问题的简明回答是:这种差异发生在沿潜在向量的内在性平面上。这是一种强度环境,保持着未被超验同一性捕获的能量。在热力学中,这种强度环境是远离均衡的非线性系统,在社会政治语境中是块茎组装。在非均衡环境下,强度差异没有被均等,多元同一性可以实现,非同一性生产性张力可以维持。然而此种强度环境从来都不是独立的,是由不同变量不断重新构造所维系的。

德兰达用热力学的例子来说明差异如何逃脱均衡(同一性)捕获。热力学通过设计某种远离平衡的试验,形成高强度环境,以此显现无法自我消除的强度差异。在均衡状态下,强度被隐藏在广延之下。德兰达将这种差异定义为“生产性差异”,这种差异不被外在所否定,因而它是积极的,是潜在连续统的持续分叉过程,总在生成新事物。这一动态、非线性、产生非预期实体的复杂性过程不服从超验同一性支配,其产物不再是相似、同一、类比、对立操作的结果。

社会实践中能够维系差异生成的高强度领域就是块茎组装。当一个元素被解域,当它沿着逃逸线摆脱捕获装置时,它可以与其他逃逸线和解域元素连接,形成流动、聚合、集体的多元体。在最佳情况下,沿着逃逸线被解放(解域)的元素能够与无数其他元素形成联系。这些联系彼此促进,相互增强。这种相互增强的网络就是块茎组装。它是去中心、无等级的实体网络,其中每个成员都有潜力与其他成员进行水平交流,能够逃脱并扰乱捕获装置。同时块茎组装中总会发生令人惊讶的新奇,成为创造性的来源。

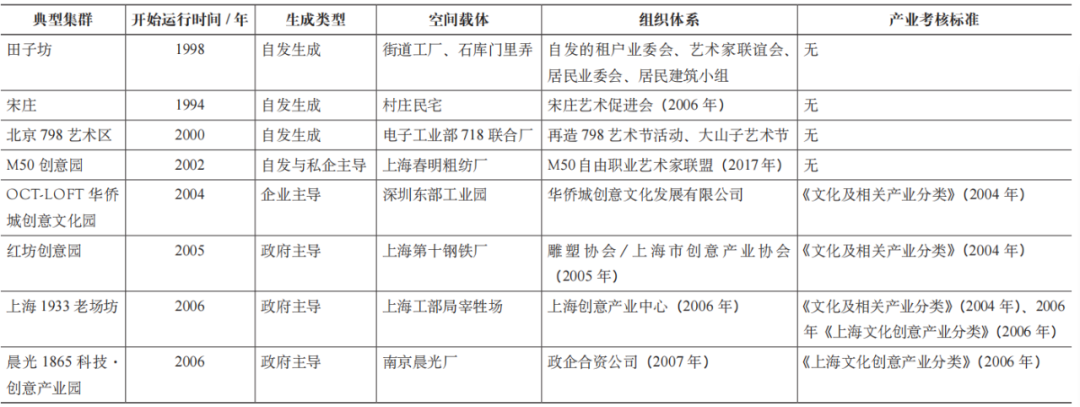

笔者选取了上海田子坊和“南京1865”两个文创集群作为分析对象,以检验块茎组装和树形组装不同的差异生成能力。1998—2007年的田子坊是富有活力的块茎组装,2006年至今的“南京1865”是树形组装。

选取这两个案例是因为:一方面,这两个案例诞生于同一时期,都经历了将近20年的发展,适合组装的过程性分析;另一方面,它们代表了自发生成和规划制造两种典型创意集群发展模式。但是,两者的创意和差异生成能力具有明显的区别,这可以从学术研究和媒体报道的关注度上获得侧面印证。2003年至今,中国知网收录了上海田子坊相关文献共357篇,平均每年17篇,而有关“南京1865”的研究从2007—2024年的文献总量仅有44篇,年均2.58篇。

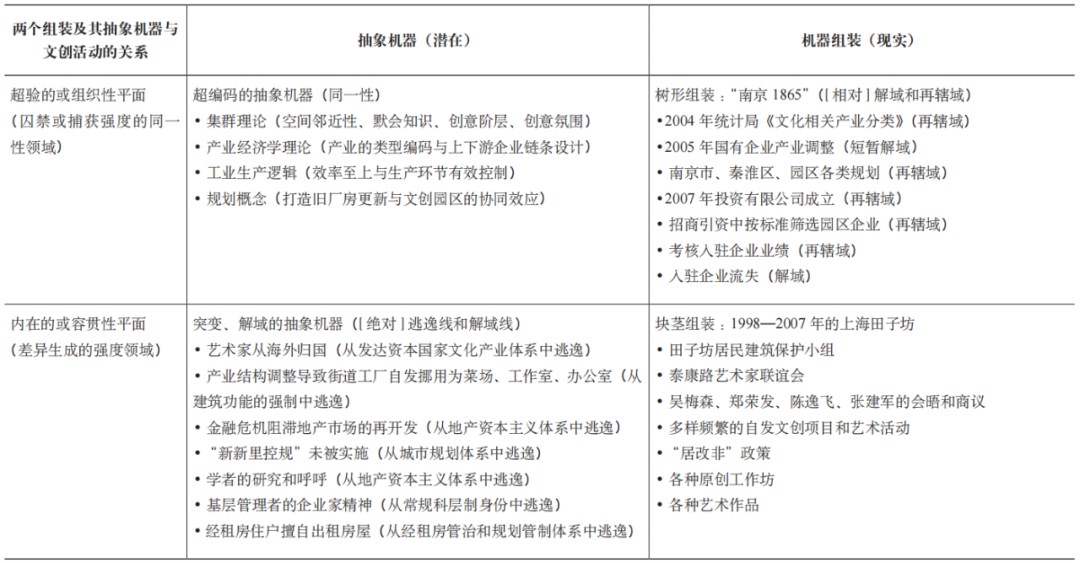

表1 田子坊和“南京1865”两个组装及其抽象机器与文创活动的关系

注:图中边界依据2023年11月实地调研绘制。

图1 田子坊平面图

1990年代末期,上海市产业结构开始转型,小型里弄工厂逐渐关停,国有企业向城市外围迁移。新新里的工厂(上海针织十九厂、上海食品工业机械厂等)几乎全部闲置。与此同时,随着1992年土地批租政策的推行,中国兴起了第一次房地产开发热潮。在利益驱动下,类似新新里这样的经租房片区随时面临以危旧房改造为名的成片拆除。1995年,上海市开始探索社区建设,1996年构建了“两级政府、三级管理”的分级管理体系,将事权逐渐下放,赋予街道党工委重大的人事与管理权,曾在卢湾区文化局工作的郑荣发当年调任为打浦桥街道办事处主任。而1995年发布的《卢湾区打浦桥地区的发展规划纲要》【2011年,原上海市卢湾、黄浦两区行政区划调整方案获国务院正式批复,黄浦区、卢湾区两区建制撤销,合并设立新的黄浦区】也将新新里片区(泰康路南北两侧,北侧地块现为田子坊)确立为打浦桥商业中心。然而1997年亚洲金融危机突然爆发,导致新新里的地产开发被暂时搁置,新新里片区的发展重任落在了郑荣发身上。对文化事业熟稔的郑荣发提出文化发展思路。

1998年初,泰康路文化事业发展之路由此开启。郑荣发首先整治了街道环境,推进“马路菜场入室”,他以街道名义租下泰康路北侧的空厂房经营菜场,探索了厂房的再利用方式。同年,文化商人吴梅森以志愿者身份加入泰康路改造。

在吴梅森的推荐下,旅美归国的艺术家陈逸飞来到泰康路寻找合适的工作室空间,他非常欣赏这里的弄堂文化和街道工厂,当即租下泰康路210弄弄口的厂房(上海食品器械厂)。在陈逸飞的名气、大容量的厂房空间、独特的里弄氛围影响下,泰康路的文创事业开始兴盛起来。随后,尔冬强、王劼音等艺术家纷纷租赁210弄空置厂房进行艺术创作。2002年,吴梅森引介黄永玉参观改造后的泰康路和210弄厂区,黄永玉借用历史典故将这一片区改名为“田子坊”,田子坊由此在艺术界名声大噪。截至2003年,有近20位画家来到田子坊开设工作室【据不完全统计,1998—2003年,来到田子坊的艺术家包括陈逸飞(油画、雕塑、影视)、尔冬强(摄影)、郑祎(陶艺)、王劼音、王耀华、陈逸鸣、刘伟光、杨兴雅、谭颖、明丽华、雷振华、段少军、王晖、张克伟、徐柯生等】,近百家海内外视觉艺术和设计工坊入驻田子坊,田子坊的文创产业发展逐渐成势。同时期,房地产开发逐渐回暖,2001年,卢湾区政府在发布的《打浦桥地区发展规划纲要》中再次确立田子坊片区的商业发展定位,并与日月光集团签订协议,田子坊再度面临成片拆除的厄运。2003年,田子坊拆迁令被张贴。2004年,卢湾区规划局编制《新新里地区详细规划》(下称“新新里规划”)确定拆除田子坊居住片区并以商业中心为定位对其进行开发。此时,居民对开发商的赔偿方案有争议,郑荣发、吴梅森、陈逸飞、郑祎纷纷向政府写信争取留下这片艺术区,他们邀请同济大学阮仪三、复旦大学于海、上海市社会科学院厉无畏等学者考察研究田子坊,并通过专家们对田子坊的权威认可来抵抗拆除命运,但田子坊的发展前景仍不明朗。

1998—2007年,田子坊一度生成了有创意活力的文创集群。2007年,田子坊曾集聚30多位艺术家,开设了400多家创意商店和100多家设计公司。彼时的田子坊是无数逃逸线联合的块茎组装。这些逃逸线既脱胎于1998—2007年模糊且有实验性的政策环境和变革的社会经济形势,又来自于行动者的个体能动性,也包括了作为非人行动者的闲置厂房、经租房的可供性(affordance),它们联合成去中心化、非等级并不断流变的块茎组装。

这些逃逸线中有艺术家的逃逸线,他们从发达国家和地区的文化产业体系回流,从国内文艺体制中逃逸,如1998年从纽约到田子坊设立雕塑工作室的陈逸飞,2000年从香港到上海开设美术馆的尔冬强等;还有街道厂房的逃逸线,从1998年起,厂房摆脱了生产功能约束转变为菜场、艺术空间、办公场所、交易空间;还有基层管理者的逃逸线,他们从常规的科层制官僚身份中逃逸,由指令的执行者转变为创新的治理者,以及从传统商人身份逃逸的吴梅森,从经租房租户身份逃逸并将住宅外租给艺术家的周心良。

2008年卢湾区政府组建了田子坊管理委员会,标志着国家“捕获装置”开始“囚禁”田子坊居民、艺术家、租户的自由发展欲望,吸收其能量,捕获其逃逸线。这些捕获行动包括:确认田子坊居民身份,由管委会、社区、治安、物业部门取代原有的业主委员会,管理居民投诉和提供生活设施,将居民与租户的横向联系转换为居民与管委会、管委会与租户的纵向关系;确认创意商户的身份,在办理工商许可时,明确其生产商品和服务的类型,部分约束其自由创作的可能。

注:图中边界依据2023年5月实地调研绘制。

图2 “南京1865”总平面图

“南京1865”所在区域原本是清末金陵制造总局,后划拨为军工企业的生产基地,园区内保存有清代、民国和新中国成立后建筑共58栋。1990年代末,原企业晨光集团从军工产业向航天产业转型,园区内原本的小体量厂房难以适应生产规模扩张,企业开始外迁。2005年,搬迁工作基本完成,园区开始空置。

纵观“南京1865”的发展过程,除了2005年原国企组装解域带来园区短暂闲置和发展方向不明朗外,其余时段的“南京1865”组装都处于行政命令下的再辖域过程中。2006—2023年,包括南京发展规划、城市总体规划、历史文化名城保护规划、园区详细规划、园区企业的认定审核标准在内的数十项官方文件,根据不同的超验原则规定园区的发展方向、发展阶段、空间布局、组织方式、入驻企业类型,编码未来的文化产业实践和集群空间生产。这些官方文件包括:《南京都市圈总体规划(1991—2010)》《南京市总体规划(2011—2020)》《南京文创“十一五”规划纲要》《南京关于加快推进文化产业园建设的政策意见》《南京市秦淮区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《南京市秦淮区人民政府关于推进都市产业园建设发展的若干意见》《南京老城南历史城区保护规划与城市设计》《晨光1865科技创意产业园规划设计》《国家级文化产业示范园区(基地)管理办法》《江苏省文化产业示范园区(基地)认定管理办法》。在随后的实践中,“南京1865”快速发展成稳定、标准化的树形文创集群组装。

多种超编码抽象机器在“南京1865”树形组装中发挥着指导性力量。首先是当时已流行的集群理论。园区有意将引入企业按照类型集中布置,意图利用邻近性形成集聚效应,推动企业形成知识交流。类似弗罗里达(Richard Florida)“创意阶层”概念已渗入文创园区的规划和分析中。2005年已有学者分析了文创产业发展中创意阶层的重要作用。《南京文创“十一五”规划纲要》提到的建设创新型人才队伍、建设创意产业协会实质上也受到了这类学说的影响。

其次,产业经济学超编码抽象机器也影响着“南京1865”的组装。2004年国家统计局颁布《文化及相关产业分类》,将文化产业划分为新闻服务,出版发行和版权服务,广播、电视、电影服务,文化艺术服务,网络文化服务,文化休闲娱乐服务,其他文化服务,文化用品、设备及相关文化产品的生产和文化用品、设备及相关文化产品的销售九个大类,成为全国范围内文创产业园区规划、招商、管理的统一标准。“南京1865”主要引进的企业涉及文化服务、电影服务、摄影工作室、珠宝设计、建筑设计、家具设计等种类,企业类型严格遵循了园区招商引资标准并与国家的产业分类标准保持一致。同时,“南京1865”开园初期即通过设置高于周边产业园20%租金的方式,有目的地筛选并吸纳有经济实力、成规模的上下游企业来打造创意园区的产业链条。

自成立以来的近20年中,“南京1865”的树形组装运行稳定,缺乏变化,表现出以下几个特点:明确功能分区下空间格局稳定,层级管理体系制约下关联方式固定,给定业态组合制约下的新业态匮乏。

首先,2007年以来,“南京1865”园区规划了A~E五个区域,分别是科技创意研发区、山顶商务区、科技创意博览区、工艺美术创作区和时尚生活休闲区。之后园区发展基本按照这一规划目标进行打造,空间格局延续至今,未有明显变化。园区空间格局形成便于“浇水与收割”的格子化城市绿化的模式【详见本专辑第三篇文章《从砖头到外卖员——论城市组装》】。此外,在秦淮河、铁路、高架、城墙的分隔下,园区与周边城区丰富的日常生活相互分离。受到功能分区与封闭的物质边界影响,园区内部和外部联系都相对简单、清晰,难以形成复杂的文化创意生态。

其次,园区规划、招商、运营、服务始终由园区投资置业公司主管,园区与企业之间形成了渠道单一的管理与被管理的层级关系。置业公司通过信息平台下发对企业的考核要求,企业通过平台反馈意见。促进企业交流,产生横向联系的活动和事件较少,通常是政府主办的宣传和教育类活动。笔者的现场调研也证明了这一点,例如:“园区基本没有举办过增强艺术工作者、商家或者一些政府部门联系的活动”(花道工作室,2023年3月);“与小范围的极个别艺术家工作室和企业有所了解,但大部分往来较少”(承创织绣工作室,2023年3月)。

1998—2007年的田子坊出现了许多脱离约束的行动(逃逸线),当不同元素通过这些行动逐渐联合起来会产生许多不可预期的新事物。对田子坊差异生成起到关键作用的不是现实事物的区别,而是由不同变量不断组合构造而成的强度场域,这个场域维持着逃离同一性捕获的能量,从而不断生产出新奇事物,这样的场域就是块茎组装。

不只是田子坊,从1990年代末到2005年左右,中国曾一度涌现出许多块茎式文创组装。但这种情况自2005年后开始改变,文创集群的空间生产越来越展现出一种“刻舟求剑”式的本末倒置思路。不同领域的超验观念以相应同一性秩序的形式被强加于文创集群的空间生产上,它们以指标、考核标准、功能分区、单一的空间改造观念等形式出现。这些指标体系关注可现实化、可量化、可操作的事物(点),却不关心文创集群的联系(线)。甚至可以说,正是这些指标体系阻碍了逃逸线的生成及其可能的相互联结(表2)。

这种情况反映在现今文创集群的政策制定、研究、实践中。许多政策热衷于用静态属性和分类标准定义文创集群,体现出浓厚的本质主义思想。例如:2008年《上海市创意产业集聚区认定管理办法(试行)》要求对创意产业集聚区的面积、出租率、产业门类、管理机构、配套服务等11个方面进行评价。近年来,这类评价体系变得越来越明确、细致、可量化。例如:2021年《江苏省文化产业示范园区(基地)认定管理办法》甚至给出明确的分值比重。但这些认定标准要么缺乏创意性和差异性的认定标准,要么将这种标准设定为新业态培育、文旅融合情况、获得奖项、知识产权以及对外合作活动数量等外显指标。从组装的角度来看,一方面,这些指标体系不过是机械的组合,并不触及集群的关系生成,而后者才是创意与差异生成源泉。另一方面,如果说负载差异可能的逃逸线是最重要的关系,那么真正的差异和创意是不能通过外显指标来评定的,因为逃逸线是对同一性的背离,而所有的外显指标都是各种同一性(超编码抽象机器)的现实化,这些指标携带了先天的同质化基因。依据这些超编码抽象机器原则所生产的树形组装反而加剧了空间生产的同质化。

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 组装视角下文化创意集群差异生成分析——以上海田子坊和“南京1865”为例【2025.1期主题 · 优先看】

规划问道

规划问道