【作者简介】

王彦开,华南理工大学建筑学院博士研究生

贾思淇,华南理工大学建筑学院硕士研究生

赵渺希,华南理工大学建筑学院城市规划系系主任,教授、博士生导师,通信作者

提要

保障城市食物系统的安全稳定对于居民健康和韧性城市建设有重要意义,正成为城乡规划学科的热点议题。立足于规划本位,阐述城市食物系统的概念内涵并解构其规划管控要素与在地化特征,结合当前主要矛盾探讨城市食物系统的管控思路与规划策略。城市食物系统涉及农用地、交通物流网络、“最后一公里”设施等规划管控要素,并通过嵌套全球—国家—地方—社区(家庭)的多尺度网络以保障食物供应。建议根据城市自身特征与职能分工,统筹国土空间规划、社区规划和各类专项规划,重点从完善农用地资源配置,强化食物供应链分工与交通物流网络,以及优化食物零售网点布局等方面进行规划管控与干预。

关键词

城市食物系统;食物系统规划;食物供应链;健康食物;食物荒漠;健康城市

几个世纪以来,食物和城市一直保持着共生关系。一方面,食物塑造了城市,因为它影响了城市的选址、营造、经济发展以及政权的稳定;另一方面,对于许多城市而言,确保食物稳定供应的能力更决定了它们的地位。随着全球城市化进程的深入,城市已成为人们主要的活动中心。这加剧了食物系统一系列活动在城市的集中化,并引发了生态(土壤) 退化、食物安全、超重或肥胖、饥饿和营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发等一系列问题。同时,叠加极端天气、公共卫生和地区冲突等多重风险的影响,食物系统的供给压力和不确定性剧增,给城市地区的粮食安全带来了前所未有的挑战。在此背景下,保障城市食物系统(urban food system) 的安全与稳定正成为一个全球性的热点议题。

尽管对于城市食物系统研究在理论和实践上的重要性已经得到了广泛认可,但长期以来,既有研究主要集中于农业经济学、营养学和生态环境等学科领域,在人居环境特别是城乡规划学科语境下的相关研究尚显不足。Pothukuchi等最早意识到了这一点,并与美国规划协会(APA) 共同推动了城市食物系统规划研究、实践和教育的不断发展。事实上,城市食物系统作为城市复杂系统中的重要子系统,与土地使用、住房、交通、环境和经济等系统相互关联、相关作用,影响着城市的物质空间环境以及居民的公共利益。然而,由于缺乏足够的重视,城市食物系统在城乡规划学科视野下的基本特性还未被完全揭示,这限制了对城市食物系统的全面认识和规划策略的制定。鉴于此,规划本位下城市食物系统具有怎样的概念内涵?有怎样的在地化特征并涉及哪些规划管控要素?城市规划如何发挥主观能动性以及可以从哪些方面介入、管控或引导来保证城市食物系统的安全与稳定?以上问题有待进一步明晰。

为了填补上述研究缺失并为规划本位下的城市食物系统研究作出贡献,通过系统梳理在人居环境关联学科下城市食物系统的既有工作,解构其规划管控要素与在地化特征,同时,结合当前我国城市食物系统面临的主要矛盾,讨论保障城市食物系统安全稳定的规划管控、引导思路以及策略建议。

1.城市食物系统的概念内涵

1.1 食物系统的概念起源

关于“食物系统”的概念及理论起源,学术界比较公认的是美国哈佛大学的Davis等在1957年提出的“农业综合体”(agribusiness)和欧洲“食物链”(food chain)的概念。随着这一概念的不断深化,越来越多的研究人员开始基于自身的研究视角对城市食物系统进行定义,其概念内涵也不断趋于全面。Ericksen将城市食物系统描述为由食物生产、加工和包装、分销和零售以及消费组成的活动;Tagtow等将食物系统划分为生产子系统、加工子系统、分配子系统、消费子系统及废弃物处理等5个部分,并指出各子部分相互作用且对环境、健康和经济社会产生影响。特别地,食物系统在国内也会被称为“食品系统”“食物体系”“农食系统”,如:张秋柳提出“食品系统”是由农牧渔业、食品制造业、消费者、餐饮业和食品流通业等5个核心要素和其他要素相互依存联结形成的系统;樊胜根等提出“农食系统”的概念,即农业与食物价值链上的所有活动和要素及其交互关系的总和。总体而言,食物系统的概念内涵不断拓展,经历了从关注食物生产到消费的一系列活动到关注该活动对经济、社会和生态环境产生影响的过程,这表明对食物系统概念认知的科学性和系统性在不断增强。但也不难看出,尽管食物系统是城市复杂系统中的重要组成部分,但长期以来,食物系统这一概念大多出现在农业经济学、营养学和生态环境等学科领域。

1.2 人居环境视野下的城市食物系统

直到21世纪初,食物系统才逐渐走进人居环境学科特别是城乡规划学科的视野。1999年,美国规划学者Pothukuchi等指出,尽管食物系统不如交通、住房、就业甚至环境等系统受到关注,但它对社区健康、居民福祉以及城市的经济发展都作出了重大贡献。更为重要地,食物系统与其他城市子系统(如住房、交通、土地和经济等)相连接,并影响着城市环境,因此呼吁要全面地正视城市食物系统。2000年,Pothukuchi等在《美国规划协会会刊》(JAPA)上发文,讨论了规划师应该关注食物系统的现实原因,并提出规划城市食物系统的具体方法。同时,他们将城市食物系统定义为:连接食品生产、加工、分配、消费和废物管理的活动链,以及所有相关的监管机构和活动。

在他们的努力下,人们开始关注社区的“食物荒漠”现象,即难以获得健康、负担得起的食物的社区,其特点是贫困人口和社会隔离的加剧。为此,《城市研究》(Urban Studies)和《规划教育与研究》(JPER)杂志分别出版了以“食物荒漠”和“社区食物系统”为主题的专刊。以Pothukuchi、Campbell和Hammer为代表的学者强调社区食物系统规划教育和开展社区食物评估的重要性,并建议规划从业者可以采取具体行动,推动食物系统规划并建立一个更加经济、无公害和社会公正的食物系统。

上述背景促使了美国规划协会开创性地制定了社区和区域食物规划的政策指南。此后,美国规划协会陆续制定了一系列政策方针来整合社区和区域食物规划,旨在推动建立健康、可持续的城市食物系统。Morgan等指出,虽然对城市食物系统规划缺乏关注是一个历史问题,但其现已成为许多国家规划议程中的一个法定组成部分。如今,《米兰城市食品政策公约》《新城市议程》以及粮农组织的《城市-地区食物系统》等倡议,均呼吁对城市食物系统进行科学规划和治理,从而改善城市的食物供需矛盾。2021年,纽约市长食物政策办公室发布了《纽约食物向前:10年食物政策规划》,这是纽约历史上的第一个食物政策规划,也是对当下食物体系反思的结果,更是对未来更公平、可持续和健康的城市食物体系的展望。这些都意味着食物系统越来越成为城市与社区规划的重要内容,同时也是城市规划的新课题,需要规划学科的重视并采取行动进行干预与引导。

国内人居环境学科对城市食物系统的研究始于2010年前后,当前尚处于起步阶段。刘娟娟等和衣霄翔较早地将“食物系统”这一城市规划的新课题引入中国,他们在探讨食物问题的复杂性和规划涉足食物领域的必要性的基础上,论述了城市规划在食物系统中所承担的职能,为中国的食物系统规划研究提供了基础认知。近年来,国内规划领域关于城市食物系统的研究开始增多,这表明城市食物系统正成为规划学科的重要议题。

总的来说,城市食物系统作为一个描述食物生命周期的概念,通常被概念化为“从农场到餐桌”“从田间到盘子”,也即从食物生产到消费的一系列活动。为此,可将城市食物系统定义为:包括城市的食物生产、加工、运输、分配和消费等活动及有关参与者、场所和机构等组成的复杂系统。从这一概念也不难看出,城市食物系统的每一个环节都与城市规划息息相关。正如Pothukuchi等所言,食物系统的一系列活动不但与城市的经济、就业、消费、交通、资源与环境系统以及各类空间相互结合相互影响,更影响着居民健康和社会稳定等公共利益。这也意味着,城市食物系统系列活动具有明显的公益性和公共属性,因此城市规划应特别关注与主动介入。特别是,中国快速的城市化和居民饮食结构变化对城市食物生产—消费系列活动的规划管理水平提出更高的要求,也给城市的治理能力带来巨大挑战。在此背景下,推动城市食物系统规划研究对于营造更加健康、可持续的人居环境有重要现实意义。

2.城市食物系统的特征辨识

城市食物系统概念体现它的复杂性和多维性——“跨空间和时间相互依存的多维元素”之间发生复杂的相互作用。因此,探讨其组成部分和关键要素,明确在地化特征和主要矛盾,对于确定规划目标与管控要素进而制定有针对性的规划管控策略至关重要。

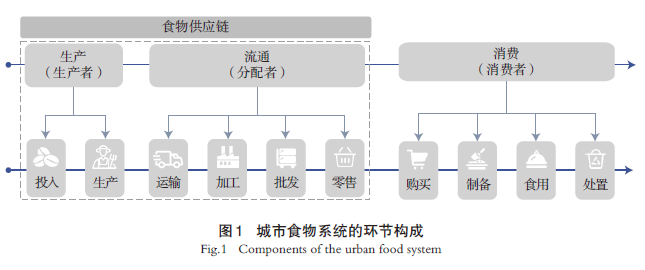

2.1 多环节:生产环节—流通环节—消费环节

城市食物系统中所涉及生产、加工、批发、零售和消费等相关的一系列活动(组成部分),常被概括为生产、流通和消费三大环节,并分别对应生产者、分配者和消费者三大主体(图1)。其中,除生产和消费环节外,加工、仓储、批发和零售等其他活动可以归结为流通环节。此外,食物生产和流通的系列活动又共同组成了食物供应链,保障城市的食物供应安全。

首先,食物的生产环节,也是整个城市食物系统的“起点”,主要涉及与食物原料(食材)生产相关的所有生产活动。例如,种植、打理和收获农作物等农业活动,饲养或屠宰牲畜等畜牧业活动,以及从鱼塘或河湖捕捞水产品等渔业生产活动。特别地,不同类型城市的生产活动也有所不同。一方面,与北方内陆城市相比,我国南方沿海城市有水田、鱼塘和海洋捕捞等更为丰富的食物生产方式,且存在两年三熟,一年两熟或三熟的复种模式,这大大提高了城市的食物生产能力;另一方面,与一些人口少、农用地资源比较充足且能向外地供应食物的城市(如齐齐哈尔、盘锦等)相比,“人多地少”的北上广深等大城市粮食产需缺口大、自给率低,食物获取主要依赖外部供应。当前,我国已进入城镇化的“下半场”,同时在国土空间详细规划编制的关键时期,针对超大特大城市、都市圈和城市群等人口稠密地区,探索面向支撑农业生产活动的城郊农用地复合使用与规划管控,不仅可以弥补现行规划对城市食物生产空间布局考虑的不足,也是践行国土空间保护目标与实现城市食物生产效益最大化的现实要求。

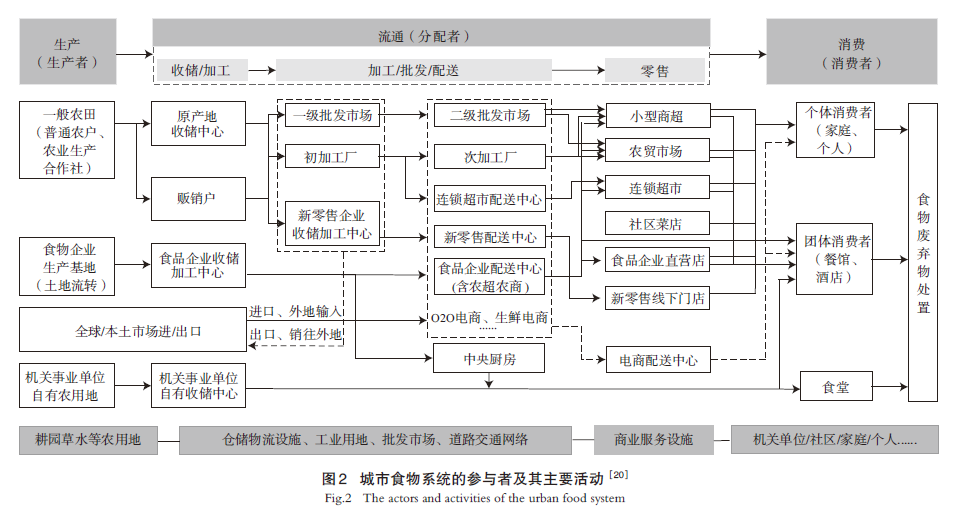

其次,食物的流通也即供应环节,涉及将食物从农田、牧场或渔场运送给消费者的过程,主要流程如下:①农用地生产出的食材先运输到原产地收储加工中心进行集中收储、屠宰和分割等初步的加工。②各类农产品被运往一级批发市场进行集散。在这个过程中,很多食物还会被运往外地,同时,周边的一些餐馆和市民可直接在此采购食物。③食物被进一步运输到二级批发市场以及大型连锁超市、企业电商门店以及中央厨房等市场主体的配送中心,某些食物还会被运往次级加工厂进行再加工与包装,形成日常买到的食品商品。④最后将这些加工或包装好的食物运输到居民可以直接去消费的零售设施。近年来,新技术(如冷链技术)、新业态(B2C、农超农商)的不断涌现,不但简化了食物的流通环节,也对我国城市食物流通的空间支撑和行为管控提出了更高的规划要求。同时,从全国范围看,不同等级、类型城市往往承担着不同形式、不同程度和不同功能的食物供应链分工,且城市规模越大、等级越高,供应网络会更加复杂,也会有不同程度的功能及规划管理要求。例如,北京的新发地批发市场、深圳的海吉星农产品物流园、广州的江南果菜批发市场等也让这些城市成为服务本地、区域乃至全国的农产品集散枢纽。这也意味着,有必要明确我国不同等级、类型城市的食物供应链职能分工,并因地制宜地对支撑食物流通的道路交通、物流仓储、批发市场以及各类新空间新载体等功能要素做出规划安排,确保食物流通的高效与稳定。

最后,城市食物系统的最终环节与居民的日常消费活动有关,包括“从居民决定选择什么食物到制备、食用、消化和食物废弃物处理的一切活动”。鉴于本研究聚焦于规划语境,因此重点关 注“居民决定选择什么食物”也即食物获取这一活动,食物制备及消费后的废弃物循环利用等“后消费”内容不做讨论。事实上,“居民选择食物”的过程需要居民与各类食物供给设施产生联系,主要通过以下三种方式:①到近邻的食物零售设施去购买食材;②到近邻或目的地餐厅去消费食物;③通过各类线上平台订购食物。由此可见,食物的消费环节关乎城市末端食物供应的“最后一公里”问题。然而,由于这些末端设施通常具有市场属性强、空间区位多变、需求量大的特点,在我国的传统规划中往往不受重视。但实际上,这些设施不仅关系到居民能否便捷获取足够的食物,更关乎不同年龄、收入、性别和文化居民的营养和健康。也就是说,食物消费活动与“人”息息相关,而保证“人”的公共利益最大化也是城市规划的逻辑内核。

2.2 多要素:农用地—物流网络—供应设施—“人”

城市食物系统涉及众多城市功能要素,并与不同类型的空间载体紧密关联,对应到每个环节,主要涵盖了农用地、流通(供应)网络、食物供应设施和“人”等4类规划管控要素,在空间上的投影分别为生产空间、流通空间和消费空间及其衍生的社会、生活空间等空间载体,需要在国土空间规划中予以保障。见图2。

首先,城市范围内的耕地、草地、养殖水域和部分林、园地等各类农用地是生产食物的主要空间,这也是落实城市食物系统规划的重要载体。然而,中国城市化和人口的快速增长,大量的农用地转变为建设用地,耕地“非农化”、“非粮化”行为进一步压缩了城市的食物生产空间,食物供—需结构矛盾日益凸显。特别是在城镇化发展程度和人口集聚较高的东南部城市地区,这些现象尤为突出。从全国范围看,城镇化进程加速和农村劳动力外流进一步深化了中国粮食生产的区域分工,农业生产分布格局从“南粮北运”已经变成“北粮南运”,但主销区城市的食物产需缺口大、自给率低会加大主产区城市的生产压力。为保障食物的稳定生产,中国各地实行了土地用途管制、耕地占补平衡制度、基本农田保护制度等严格的制度来保护农用地。近年来,“五级三类”的国土空间规划体系日益完善,很多省区市(如广东、湖南等地)还编制了不同层次的《耕地保护专项规划》,积极开展土地整治,对永久基本农田和耕地保护的管控成效愈发显著,最严格的耕地保护制度开始得到规划支撑。为此,城市规划如何管控与引导城市农业生产空间的规划布局,以提高城市区域食物的可持续生产与供应能力将是我国需要长期面对的重点难点。

其次,食物的流通过程主要依托批发市场、仓储物流设施和交通枢纽等节点,并通过链接多层次的道路交通网络和物流通道来协作完成。尽管批发市场仍是主导我国大多数城市农产品流通的最主要方式,但随着消费端需求的增加与变化,电商平台配送中心和“中央厨房”等新模式新业态也催生了新的食物供应空间形态,同时,农业供应链技术发展和冷链运输的普及增加了冷链设施的用房用地需求。此外,城市在与其他地区的供应联系中,公路、铁路、港口和机场等交通枢纽及其附属场站承担着大量的物流组织活动。总之,上述关联要素的空间布局和组织方式会对食物的分配和运输产生影响,决定了食物的供应模式、食物里程、食物损耗与碳排放、食物获取方式以及食物是否新鲜和安全等。鉴于此,在衔接、落实或优化国家重大发展战略的基础上,如何保障城市食物流通空间的用地供应及配套设施,并搭建便捷韧性的交通物流网络来组织城市食物流通活动将是规划关注的主要方向。

最后,在涉及社区居民“最后一公里”的食物消费活动中,关联了消费者及其通过不同出行方式到达的各类食物零售设施,包括超市、农贸市场、菜市场、杂货店、各类专业化(果、蔬、肉、米面油等)门店、新零售门店以及餐馆等。这些设施的规划布局不但影响着居民便捷获取各类食物的机会,更决定了食物消费的空间与社会公平。某些社区周边可能分布着品类丰富的食物商店和餐馆,因此可以提供价格适中的新鲜健康食物;而在另一些老旧或低收入人群聚集的社区,居民可能无法获取或获取可负担的食物(尤其是新鲜果蔬等健康食物)的途径较为有限,也因此形成了“食物荒漠”或“食物沼泽”(即高度暴露于高热量的快餐和垃圾食品的社区或场所)。此外,随着生活水平的提高,我国居民的饮食习惯也开始向多肉、高脂和高糖的结构转变,也由此引发了一系列的健康问题(主要是超重和肥胖)。健康城市背景下,通过规划手段优化食物零售设施的空间布局,改善不同“人”群获取食物特别是获取健康食物的可及性与公平性是食物消费活动的主要目标,更是后疫情时代韧性城市规划的核心议题。

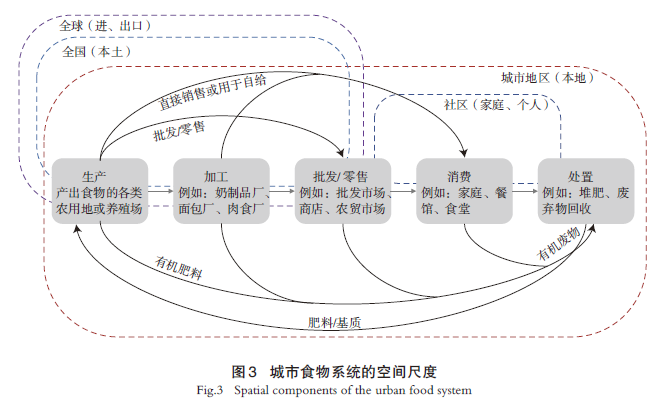

2.3 多尺度:全球—国家—地方—社区(家庭、个人)

城市食物系统作为一个综合多环节、多要素和多主体的复杂系统,其涉及的空间层次不仅局限于城市的地理边界,更包括全球范围内所有与该城市食物活动有关的区域。根据所涉及的空间尺度,可将城市食物系统归纳为全球、国家(本土)、地区(本地)和社区(家庭和个人)等4个尺度。见图3。

具体地,本地尺度是城市食物系统运作的基础,并通过“外联”全球、全国(本土)尺度的供应网络来保障对“内嵌”于城市内部社区尺度消费端的供应,形成了以“食物流”为核心的多尺度嵌套结构。随着城镇化、食物供应全球化以及食物消费多样化的不断深入,城市除了在本地生产和加工部分数量和类型的食物外,其他大部分靠生产飞地(如缅北有专门面向中国的甜瓜种植基地,上海、广州分别在贵州、甘肃等地布局了菜篮子基地)或通过在本土、全球进口食物来满足自身需求。正如Ericksen所言,城市食物系统中生产和加工的系列活动通常只有一小部分是在消费食物的特定城市中进行的。也就是说,城市食物系统的生产、加工活动可以在全球任何地方进行,但也因此衍生了长距离的食物供应链。

从不同尺度关联的功能环节来看,在全球或全国的外部尺度下主要进行生产、加工或分配的系列活动,包括以下两种模式:①将生产或加工好的食物运输到城市本地的批发市场进行进一步分配;②集中收储片区内所有农产品到某批发市场进行统一批发,如法国的汉吉斯国际批发市场、中国的北京新发地批发市场和山东寿光批发市场等,城市本地的采购商至此采购或由批发市场送货给采购方,这里的采购方大多是零售商,还有少许的个体消费者。在本地尺度,包括了食物供应链以及消费、后消费过程的全部活动,而社区尺度则主要涉及零售、消费和后消费活动。本质上,所有尺度的系列活动都是为了服务社区尺度的消费者,这也再次凸显了城市食物系统关乎“人”的公共利益,城市规划主动介入的必要性。特别地,食物的批发/零售也即分配活动是所有尺度的共有特征,这也意味着,如何保障和规划农批市场、超市、农贸市场、社区零售等设施的用地和空间布局,组织高效的食品分配网络,是城市食物系统规划的关键任务。

3.城市食物系统的规划管控策略

“民以食为天”,城市食物系统作为保障民生的重要工程,其安全稳定与否关乎居民的根本利益,国土空间规划以建设人民城市为规划目标,应将城市食物系统深度嵌入国土空间规划体系。如前文所述,中国作为全球人口和食物生产、消费的大国,城市食物系统规划也面临着诸多挑战。在食物生产方面,主要体现在城市化加速,大城市农用地不断减少与人口增长,饮食需求变化之间的人地供需不匹配矛盾;在食物分配方面,我国的城市食物供应链职能分工尚不明确,城市的食物流通体系布局规划有待进一步完善;在食物消费端方面,有限、不稳定和不适当的食物消费导致肥胖、超重以及与营养相关疾病的居民人数增多,城市中不同人群获取食物特别是获取健康食物的机会存在不公平、不平等现象。为了应对上述挑战,建议统筹国土空间规划和各类专项规划,对我国的城市食物系统进行规划管控与干预。

3.1 生产环节:完善农用地资源配置,保障农副产品稳定生产

应对我国大城市“人多地少”“大城小农”,以及主要粮源在外的供需矛盾,要在国土空间规划中保障农用地的供给规模。

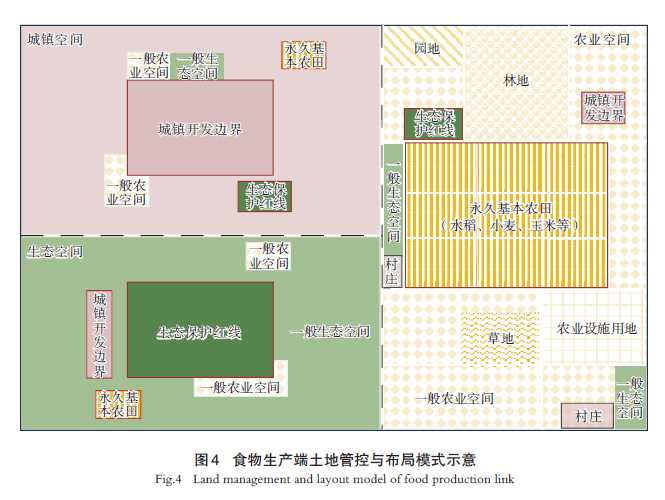

首先,针对大城市扩张引发的耕地“非农化”现象,要通过承接国家和省级依托比较优势对农业生产格局判断给定的约束指标,在市、县层面基于“双评价”并将“三区三线”作为重要管控工具,合理划定农业生产空间(图4)。对永久基本农田进行刚性管控,严格限制作物类型,保证全部用于粮食及重要农产品生产。对于一般农业空间,可根据地方的年度耕地“进出平衡”和“占补平衡”等有关规定,弹性调控农用地内部转换的“非粮化”行为。考虑到我国城市居民的消费升级和饮食结构日益多样,对于食物的消费开始从植物型向植物/动物型结构转变,导致了对于肉类、水产品和果蔬等生鲜食物的消费占比正在增加。同时,鉴于米面粮油等食物易贮存且保质期较长,生鲜类食物更依靠冷链运输且贮存成本高的特征。为此,一般农田可在“大食物观”指导下且在不破坏土地耕作层的前提下,创新土地供给,尝试种植蔬菜和饲料(如大豆)等高附加值作物并探索多样化的食物生产模式,但应确保短期内可调整和复耕。

其次,应全力推进土地整治和土地流转工作,特别是我国南方城市的丘陵、山地较多,农用地碎化严重,要开展以农用地为核心的生产要素重新组合,通过“小田变大田”的手段整合农用地资源。例如,浙江黄岩蜜橘生产基地在整合连片山岭的基础上推广小轨道运输,并采用机械化生产和智能化分拣节省了生产运输的人力成本、提高了销售收入,为优化农用地资源配置、提升新质生产力提供了案例依据。对于城镇化释放出的宅基地、菜地,开荒增加的农用地,以及部分农户既不流转也不自种的撂荒地,定期补充至一般农用地,规模较大且耕地质量较好的可优先作为永久基本农田补划潜力区。同时,可借鉴西方食物都市主义理念,以蔬菜、水果和食用菌等食物为重点在零星农用地上“见缝插针”,将社区农业、设施农业和城市农业作为食物来源的重要补充。特别地,应响应“藏粮于地、藏粮于技”的国家发展战略,推进智慧农业建设,并探索“植物工厂”“海洋牧场”“蓝色粮仓”的规划建设以及推行木本粮油和昆虫蛋白的可能性。除了在城市本地做好规划管控外,对于东部沿海用地紧缺的城市而言,应探索与内陆地区的农用地指标跨区域交易机制,如推进耕地和建设用地指标在省级统筹下的省内跨区域“流转”,将节余指标与外省农用地较多地区或菜篮子地区进行跨区域交易。

最后,树立“量质并重”理念,提高农用地的供给“质量”。为了防止农用地退化并提升耕地的保供功能,应推行差别化的规划体系。明确高标准农田、粮食生产功能区和各品类(蔬菜、水果、水产等)农业保护空间的关系,在详细规划中分用途单元并统筹作物规划和种植指标,对具体的农业空间品质进行管控,并在镇级层面划定具体的地块图斑,落实项目需求和地块指标。开展高标准农田建设、全域土地综合整治和生态修复等工作,推行差异化的土地用途管制细则。同时,要重视未退化耕地的科学预防,合理安排“轮耕休养”制度。鉴于杀虫剂和化学肥料使用对于资源环境的负外部性,鼓励有条件的地方开展有机农业的生产模式,以减轻农业对环境的影响。此外,有研究表明,不同作物的轮作和间作可有效改善土壤状态并提高农产品的产量。因此,不同城市要因地制宜地开展轮作套种、林粮间作等模式,并将撂荒地、碎化地作为试验田,尝试“鱼菜共生”“稻渔结合”等新型农业发展模式。

3.2 流通环节:明确食物供应链职能分工,强化交通物流网络联系

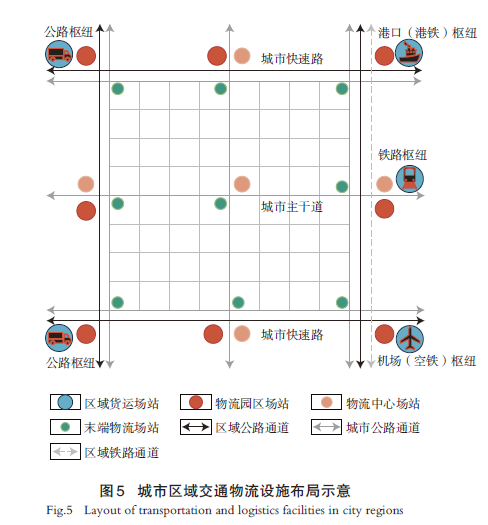

为应对我国城市食物供应链职能分工尚不明确的问题,根据许世光等的研究,从食物流通的角度可将我国城市分为枢纽型、供应型和终端型,不同等级和类型的城市需要在国土空间规划层面提供差异化的支持。枢纽型城市多为高等级城市,主要承担区域乃至全国的食物集散功能。因此,这类城市既需要满足本地的食物需求,又要为辐射腹地提供农产品供应。例如,北京依赖新发地批发市场、锦绣大地市场,广州依托华南果蔬批发市场等统筹自身及周边的食品供应。因此,该类城市除根据服务自身人口需要安排流通设施及用地外,还需考虑服务周边地区的流通需求,从区域层面统筹流通体系布局,加强在交通枢纽或流通通道周边的配套设施建设,如物流园区(中心)、冷链中转仓等区域型货运场站(图5)。供应型城市多为一般城市,除了承担食物流通的职能外,主要以食物生产为主,并通过批发市场或新型分配平台向其他两类城市供应食物,如绥化、湛江和寿光等。因此,这类城市要在空间规划中保障食物供应链体系支撑的同时,还要重点保护农用地生产空间。终端型城市既包括高等级城市也包括一般城市,相对于城市的基本功能,食物流通或集散能力往往不是发展重点,主要靠外部的供应型城市或全球市场输入食物,如深圳、东莞等。因此,该类城市重点考虑自身服务需求,控制好服务于本地的食物供应链系统。在空间规划中,应重点强化城市的交通枢纽建设,打造链接内外的流通通道与物流网络,保障食物的输入与分配高效。

鉴于新需求、新业态、新技术对传统供应链的挑战,在城市内部应布局好批发市场、中央厨房、冷链仓储设施、进出口枢纽及物流园区等设施节点,强化交通物流网络联系。在这方面,我国的《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》已明确提出完善物流运输系统布局、促进新业态发展的要求。其中,批发市场作为农产品流通的主要载体,也是我国当前城市共有的分配设施,一般可依据其服务对象分为产地市场和销地市场等:前者以承接本地农产品收储和服务本地农户为主,具有一定的服务半径;销地市场则具有“大进大出”的集散流通作用,不但承接本地也承担着服务外地的分配职能。对于其他物流枢纽,可统筹《城市道路交通规划》《物流枢纽布局和建设规划(物流发展规划)》《食物供应链布局规划》等专项规划,建立以大型交通枢纽为中心、大型物流园区为支撑、各类分发节点为基础以及多式联运交通组织为支撑的冷链物流网络,对于重点物流园区、冷链仓储等设施优先安排土地供应,提高食物供应链体系的效率与品质。

3.3 消费环节:优化零售网点布局,改善食物获取的可达性与公平性

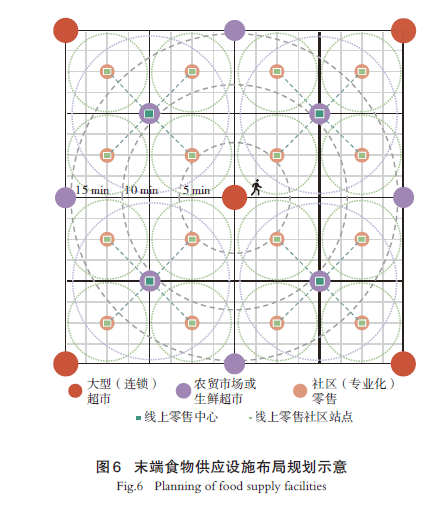

为提高居民便捷获取食物的机会,在消费环节应重点优化食物零售网点的空间布局,提高食物获取的可达性与公平性。现代城市居民往往通过各类超市、农贸市场、专业化门店和餐饮店获取食物,应通过市场机制与规划管控相结合的方式予以保障。更为重要地,在老年人和低收入人群集聚的老旧社区,食物供应设施存在明显缺口。近年来,社区(生活圈)规划和“15分钟城市”等理念的发展,为城市食物系统中“最后一公里”的食物供应提供了有效支撑。因此,要根据供需关系明确不同等级规模的社区在15分钟内食物供应设施的配套类型、规模与数量(图6),在此基础上,结合社区居民的人口画像、设施分布、消费行为并运用空间分析技术手段,引导不同业态的食物零售网点布局,提升社区居民获取食物的可达性与公平性。同时,针对老旧社区,在进行公益化和适老化改造和提升的基础上,可通过设置公共厨房或配备社区服务团队,保障食物获取的空间、社会公平。

特别地,针对我国肥胖、超重以及与营养相关疾病的居民正逐渐增多的趋势,在社区层面除了加强健康饮食观念的宣传教育外,应在健康城市的指导下,重点加强对健康食品店的规划管控和业态策划,引导增加果蔬鲜肉等健康食物设施并减少高糖高油高热量的垃圾食品设施布点,以改善“食物荒漠”和“食物沼泽”状况。此外,应鼓励有条件的居民在社区层面自己生产食物或与农户直接建立稳定合作关系,通过社区农业和社区支持农业(CSA)等模式来满足一定的食物需求。值得注意的是,社区农业不仅可以创造居民间交往的机会,促进社交联系和激发社区活力,还可以促进城市居民与农民建立友好健康的合作关系,带动城乡融合,推动乡村振兴。如今,在北京、上海、广州等大城市的商业建筑屋顶和近郊农村也出现了一些小菜园,为一些居民提供了农业种植空间,这是消费端提高城市食物系统安全稳定的本土实践,也是城市食物系统规划可重点关注与引导的方向。

4 结语

本研究旨在揭示规划本位下的城市食物系统特征与规划管控要素,并讨论保障城市食物系统安全稳定的规划管控策略。总的来说,城市食物系统是由“生产”“流通”和“消费”三大环节相互关联、相互作用、相互影响形成的复杂系统,关联农用地、交通物流网络、“最后一公里”设施和“人”等管控要素,并通过嵌套全球—国家—地方—社区(家庭)的多尺度网络来保障食物供应。城市食物系统中的每一个环节都与城市规划息息相关,因此城乡规划学科应充分发挥主观能动性予以干预,在实现各环节中各要素的资源效益最大化的同时,保障城市食物系统的安全稳定。为此,研究建议统筹国土空间规划、社区规划以及各项专项规划,重点从完善农用地资源配置,强化食物供应链职能分工以及优化零售网点布局等方面进行规划管控与响应。

在城市化和人口的不断增长、外部不确定风险激增和新技术新业态的冲击下,将城市食物系统纳入城市规划具有可行性和必要性。鉴于中国城市的等级、职能和特征差异很大,在城市食物系统规划中的定位、管控重点以及规划目标、思路和机制也有所不同,为此,根据城市在不同环节中扮演的角色,在建立评估体系对城市进行分级分类的基础上,结合具体城市案例进行有针对性的深入分析对于认识、评估与规划城市食物系统是十分必要的。此外,探索以“食物系统”为中心的城市治理、参与式规划和相关食物政策,并推动城市食物系统活动从“效率”转向“公平”和“韧性”是未来的潜在研究方向。

(匿名审稿专家和编辑部对本文提出了宝贵建议,在此表示衷心感谢。)

本文引用格式:王彦开, 贾思淇, 赵渺希. 城市食物系统:概念内涵、特征辨识与规划管控[J].城市规划学刊,2024(6):37-45.(WANG Yankai, JIA Siqi, ZHAO Miaoxi. Urban Food Systems: Concept, Characteristics and Planning Responses[J].Urban Planning Forum,2024(6):37-45.)

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】城市食物系统:概念内涵、特征辨识与规划管控 | 2024年第6期

规划问道

规划问道