1

中国古代都城规划的两个基本问题

▲ 图1 | 秦汉都城与明清都城布局对比(上:汉长安城,下:明清北京城)

▲ 图1 | 秦汉都城与明清都城布局对比(上:汉长安城,下:明清北京城)如何理解中国古代都城规划的一脉相承和理论体系的连续统,是当前研究的薄弱点,也导致中国古代都城规划研究常常陷入孤例论证的困境。

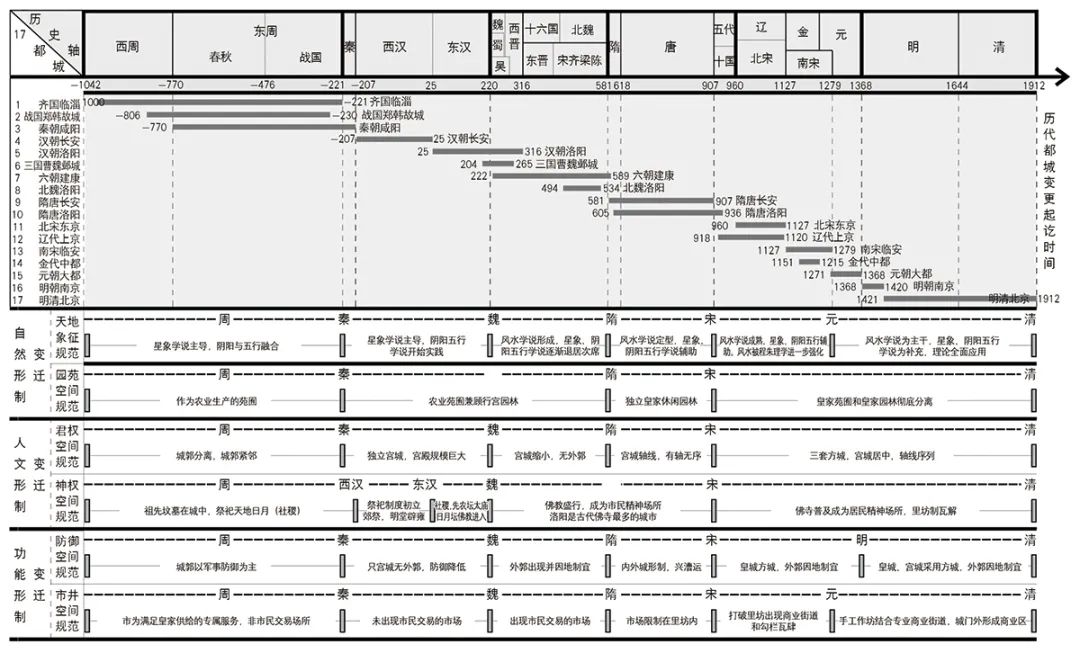

虽然《考工记》描述了将礼制作为空间组织秩序的理想格局,并且礼制思想贯穿于此后2000余年的都城建设史,但《考工记》无法解释山川形胜、风水格局等几乎在所有后世都城中都涉及的营城方略,也无法解释在后世都城规划中屡见不鲜的园林苑囿。这说明历代都城营建不止遵循《考工记》一种营城形制,而是一揽子“形制束”,且不同形制彼此平行作用于都城建设。

王城形制本身也在历史中不断自我演进,如里坊的瓦解、寺庙的出现、科举兴起等对图舆原型的冲击,使每种形制在后世实践中都存在规范变迁的现象,促使后世都城在前世形制上不断迭代。

2

自然形制与规范变迁

2.1 自然主义的营城形制

自然形制由两套规范组成:取法于星象、山川的天地规范和取法于农业生产规律的园苑规范。古代社会将农业视为立国之本,从官到民都对风调雨顺、天人合一的和谐自然观具有与生俱来的社会价值认同。都城营建因循这一价值观,形成天地象征规范。而对农业的依赖形成了在都城周边布设苑囿的园苑规范。

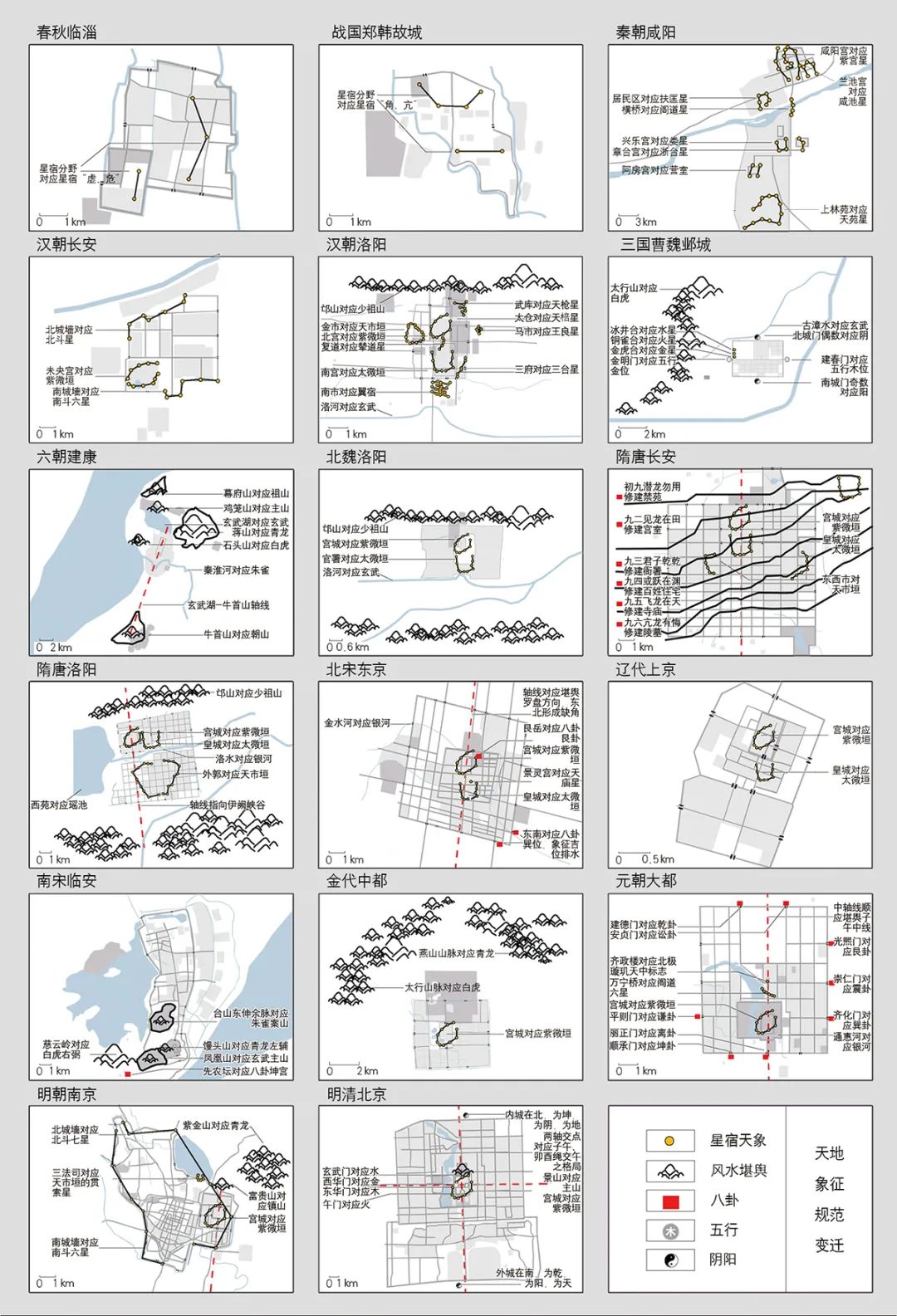

(1)天地象征的规范。包含星象学说和风水学说。星象学说通过对天上星宿的象征模仿,以求得都城融入天地自然。风水学说通过对大地山川的取形借势和借形喻物,利用与洪水、季风等自然气候长期共存中发现的规律,指导都城布局趋利避害,形成了一套顺应山川地势的营城规范。

(2)园苑空间的规范。都城周边的苑囿是保证都城粮食供给的专属区,以农业为主兼顾皇家狩猎和郊游。城苑相伴成为当时确保都城粮食安全的重要营城规范;园林是宫城功能的补充,也是天人合一思想的体现,汉以后园林成为都城标配,也成为后世都城的营城规范。

2.2 规范变迁

2.1.1 天地象征的规范变迁

星象学说起始时遵循“在天为象,在地为形。天上一星辰,地上一区域”的营城法则。随着认知进阶,古人总结出星辰运行和月亮周期性方位变化的规律,在星象基础上形成了阴阳五行规范。阴阳是五行的内容,五行是阴阳的形式。有些规范还被总结成操行指南,如太岁头上不动土等。

风水学说原本是农耕社会为实现趋利避害和安全的择地选址经验,包括栖居地与高山、水源、风向、洪患的关系等,后来才逐渐被应用于都城营建。直到魏晋时,风水学说才走向成熟,开始形成以山川建构的营城规范。

▲ 图2 | 天地象征规范变迁的城址实证

▲ 图2 | 天地象征规范变迁的城址实证

2.1.2 园苑空间的规范变迁

3

人文形制与规范变迁

3.1 人文主义的营城形制

礼制作为由儒家人文主义思想推演而来的社会正统思想,围绕身份等级,构建了人与社会的关系体系:一是在现世中,人与人的关系;二是在往世和来世中,人与神祗以及人与祖先的关系。对应在人文形制中分别形成了君权空间的规范和神权空间的规范。

古代通讯手段有限,管理幅员辽阔的国家需要有效的行政管理体制。倡导成员按身份各安其命的礼制,顺应了这种政治需求:官员只需下级服从上级,政令就可逐层下达。即便官员们彼此不熟知,只要等级明确,政令便可畅通。由此逐渐形成了君权空间的布局规范;同时,民众除了吃饱穿暖等生理需求外,还需要精神生活,符合人文逻辑的精神世界赋予了个体在世间生存的意义。由此形成了神权空间的布局规范。

(1)君权空间的规范。历代都城都遵循严格的等级空间布局规范:都城被多个城墙圈层划分成不同身份的等级空间,越靠近形态中心的尊卑等级越高;空间方位也代表了不同等级,如左尊右卑、择中为贵等规范;空间序列则是对等级的强化,序列位次越凸出,承载的功能等级越高。

3.2 规范变迁

3.2.1 君权空间的规范变迁

虽然《考工记》在西周初期就提出了王城营建法则,但直到西汉前,由于缺乏统一的社会思想,王城制度未获广泛认同。故东汉以前的都城建设未见固定模式。此后近2000年时间中,君权空间的规范历经了宫城从城隅走向城中、规模由大到小、位置由北至南,都城结构由散落到中轴对称、轴线序列不断强化的演化过程。规范的变迁使后世都城与前代都城产生了巨大的形制差异。

3.2.2 神权空间的规范变迁

4

功能形制与规范变迁

4.1 功能主义的营城形制

追求安全与温饱是民众朴素的生理需求,城市是民众为追求安身立命所采取的公共生存形式。因此,围绕“城防与市井”两项城市基本职能,对应分别形成了防御空间规范和市井空间规范。

(1)防御空间的规范。虽然《考工记》规定了“方九里,旁三门”的城防形制,但后世都城几乎没有完全按此营建的实例,大多为遵循三圈层城墙的布局形制:内圈为宫城;中圈为皇城,是防御的核心;外圈为郭城,主要作用为都城治安和人口管控。

4.2 规范变迁

4.2.1 防御空间的规范变迁

4.2.2 市井空间的规范变迁

5

结语

▲ 图3 | 西周-清17个都城的形制束与规范变迁对照

▲ 图3 | 西周-清17个都城的形制束与规范变迁对照

本文从社会思潮视角,提出自然形制、人文形制、功能形制以形制束方式平行作用于都城,且规范历经多次变迁的总论点(图3)。阐述了规范变迁的社会动因与演变逻辑。通过构建都城实践与三大形制及规范变迁的历史性联系,为古代都城规划研究摆脱孤立个案研究的局限,提供了一种新的思维框架。

(感谢中国城市规划设计研究院上海分院李博涵规划师在图表制作中给予的帮助。本文为第十一届“求是理论论坛”征文专业组获奖论文,研究目标:规划理论。)

本文撰稿:刘迪

原文介绍

《论中国古代都城规划的形制束与规范变迁——基于《考工记》后17个古代都城的实证》一文刊载于《城市规划》2024年第11期,第4-19页。

【doi】10.11819/cpr20241102a

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

希望您为喜欢的内容点个赞~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】论中国古代都城规划的形制束与规范变迁——基于《考工记》后17个古代都城的实证

规划问道

规划问道