【摘要】面对历史街区同质化发展的现状,学界已经广泛认识到了资本对历史街区的异化,并指出了理论滞后于实践的问题。本文指出,一个容易被忽视但更加根本的原因在于:既有保护实践对“历史街区何以存在”这一本质性问题缺乏足够的反思——“历史街区”的概念因风貌保护实践的需要而提出,将其物质形态理解为特定历史性文化的“再现”,不足以揭示历史街区的独特性及其在长期发展过程中所体现出的适应性。因此,本文回到“历史街区何以存在”这一本质性问题进行理论建构和实践方法的探索。本文借助行动者网络理论,提出了一种区别于文化表征的、动态的历史街区本体论构想。基于这一本体论构想,本文将历史街区的独特性理解为一种“自在差异”——以其自身为依据,在持续建构的过程中不断地生成差异化秩序的内在动力。挖掘历史街区的自在差异是应对同质化困境的一个可能途径:通过理解历史街区差异化秩序生成的具体方式,使当代实践参与到其自在差异持续生成的过程中。为了描述历史肌理内部差异化秩序的生成过程,本文基于行动者网络理论建构了“日常之物”的概念,并以北京大栅栏的真实经验为基础对这一理论建构进行了详细说明。

1.1 历史街区的同质化困境

我国对历史城市物质环境的关注始于1980年代初。随着“历史文化名城”和“风貌保护”概念的提出,文物保护的内容从单体建筑拓展到完整的街区。1986年,针对历史文化名城概念的局限性,即无法清晰界定保护实践的内容和范围、解决保护与发展之间矛盾的问题,“历史街区”的概念被正式提出。历史街区明确界定了保护实践的对象,即根据“能较完整地体现出某一历史时期传统风貌和民族地方特色”这一原则划定物质空间形态保护的具体范围。在这一背景下,历史街区的保护更新实践兴起。然而,随着历史街区作为物质实体被保留,其文化内涵被符号化并作为资本参与到空间的再生产中,历史街区呈现出同质化发展的趋势和特征。

诚然,符号化的空间生产和商业化的运营是导致历史街区同质化发展的直接原因。然而,一个容易被忽视但更加根本的原因在于:既有保护实践对“历史街区何以存在”这一本质性问题缺乏足够的反思。

如上所述,“历史街区”的概念因风貌保护实践的需要而提出。划分历史街区的原则体现出既有实践对其本质的一般性理解,即历史街区的物质形态是特定历史性文化的再现(representation)。基于这一认识,保护实践聚焦于如何将历史街区抽象为一系列可辨识的空间结构和文化符号,以及如何依据抽象出来的空间结构和文化符号对物质空间进行恢复、整治和利用。

然而,值得注意的是,在历史街区的生成过程中,并不总是存在一个处于支配地位的静态结构,历史街区的物质形态也并不总是以文化表征的形式存在。事实上,历史街区的本质是经过长时间发展而形成的城市肌理,由于多元、异质实践的共同参与,其物质形态在不断变化的社会文化情境中体现出持续的适应性和创造性,或多或少地具有文化表征的模糊性。

当回到“历史街区何以存在”这一本质性问题时,历史街区不再作为一个既有的概念被讨论,而是泛指经过长时间发展而形成、具有显著独特性的城市肌理。那么,如何从本体论的层面理解历史街区的独特性呢?

由拉图尔提出的行动者网络理论(ANT: Actor-Network Theory)为理解历史街区存在的本质提供了一种区别于文化表征的动态方式。拉图尔指出,真实的秩序在具体的人(human)与非人(non-human)实体间的偶然联系中形成。因此,秩序是不断涌现的,人和非人实体都不能被嵌入先验、静态的结构中。更重要的是,行动者网络理论强调了非人实体在差异化秩序生产中的主体性。通过强调人与非人实体的对称性,行动者网络理论将处于从属地位的物质空间解放了出来——作为非人实体的物质空间不再简单地被视为社会建构的再现,其本身也获得了主体性和组织社会—空间生产的潜能。正因如此,行动者网络理论对城市形态研究而言具有重要的革命性意义。

根据行动者网络理论提供的本体论假设,历史街区的独特性是在长时间持续建构的过程中形成的一种“自在差异”(difference in itself)。这里提出的自在差异借用了德勒兹的概念,指历史街区的独特性不是具体事物之间的差异,不需要以外部的其他事物为依据、通过比较才能表达。相反,历史街区的独特性是一种内在动力——以其自身为依据,在人与非人实体的持续建构中能够不断地生成差异化的秩序——这也是历史街区能够在不断变化的社会文化背景下长期存在并呈现出创造性和适应性的根本原因。自在差异为应对历史街区的同质化困境提供了一个可能的途径:通过理解历史街区差异化秩序生成的内在动力和具体方式,使当代实践参与到其自在差异持续生成的过程中。

挖掘历史街区的自在差异,需要对其差异化秩序的生成过程进行历史重构,并从中识别出能够持续制造差异的内在动力及其生成差异化秩序的具体方式。然而,对差异化秩序的生成过程进行历史重构具有相当的难度,究其原因有二。首先,这一历史过程由不同个体主导,由多样化的实践共同参与。因此,这一历史重构需要考察多元、异质的实践过程。其次,制造差异的内部动力不是先验的,而是在较长时间跨度的实践中生成的——其制造差异的具体方式在不同的历史情境中被反复检验,逐渐成为一种相对稳定的机制。因此,这一历史重构不仅需要涉及较长的时间跨度,还需要对不同历史情境中相似的、反复出现的秩序机制进行识别。

行动者网络理论为描述历史街区差异化秩序的生成过程提供了具体的方法。拉图尔虽然没有用“物”来命名其著作,其核心思想却是建立在对物的哲学考察之上。简单而言,“物”这一概念关注的是非人实体的存在。拉图尔回到海德格尔(Martin Heidegger)关于“物”(Ding/thing)的词源分析,认为其揭示了“物”同时作为“对象”(可认知的关系)和“事实”(不可化约的实体)的一体两面。在此基础上,拉图尔进一步强调“物”不是一种现成的存在,而是作为实践过程而存在,并用行动者网络来描述“物”的存在。具体而言,拉图尔式的“物”总是扮演着一个可互换的角色,要么是行动者(actor),要么是行动素(actant):在不同的关系网络中,非人实体可以作为行动者,通过绑定其他实体在实践过程中制造差异;或者作为行动素,被其他实体纳入其制造差异的实践中。同时,以行动者和行动素描述的关系网络是一个新的实体,因此关系网络中的任一实体没有被简化为行动者或行动素的角色,而是同时作为“对象”和“事实”存在。

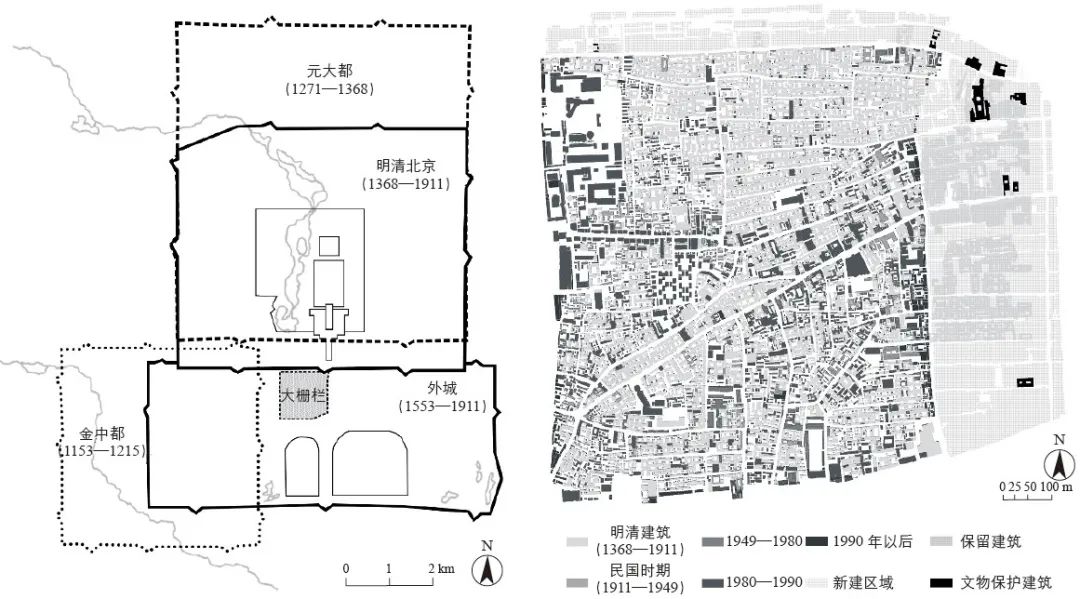

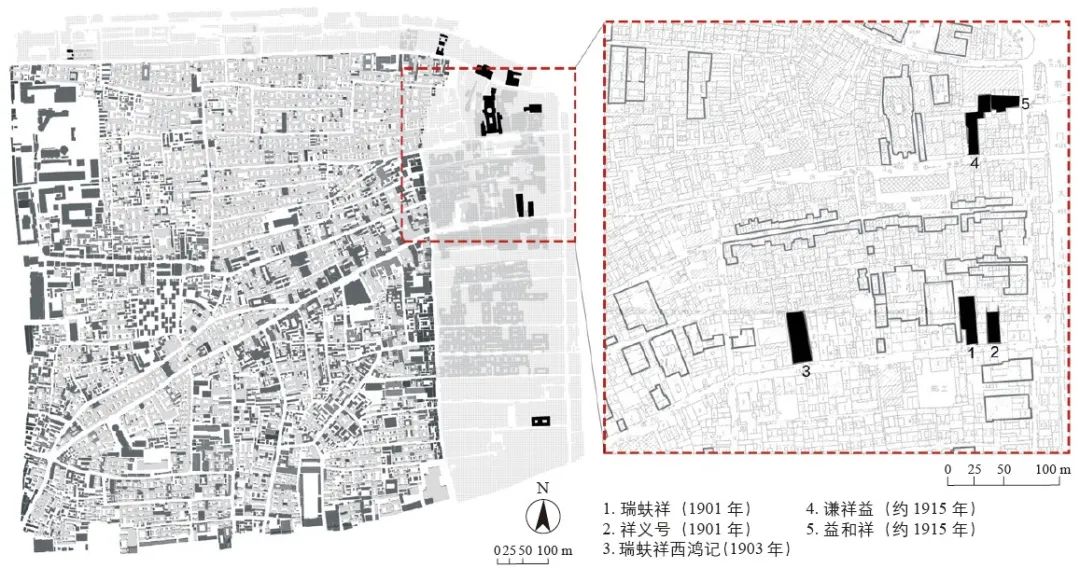

北京大栅栏是一个典型的由多元实践主导生成的城市肌理,具有文化脉络复杂、空间格局模糊的特征。大栅栏在13世纪形成于元大都和金中都之间的地带,在其后的发展中一直处于都城的边缘,并于1553年被纳入外城的范围内,正式成为北京城的一部分。在大栅栏的肌理中,唯一能够识别的显著特征是从西南到东北穿越整个场地的一条主干道——大栅栏斜街,它可能是一条从金中都东北出口通往元大都南入口的路径,暗示了新旧都城之间不断发生的偶然联系(图1)。

大栅栏的形成与发展虽然与都城的建造密切相关,但没有被都城的形式制度主导和严格规范,仍然由异质性的日常实践主导。在既有的研究中,大栅栏不规则的空间形态由于难以解读而被描述为“无序”,其形成的过程与机制被长期忽视。例如:在《北平历史地理》中,侯仁之指出北京的外城是“未经任何规划的居住区”;“外城的无序”与“内城整齐的规划”形成了鲜明的对比,需要“从过去寻根溯源”。然而,侯仁之的历史分析关注点是体现意识形态和政治权利的都城规划与地理条件之间的博弈,无法阐释外城的“过去”及其空间形态的形成机制。尽管大栅栏地区的历史建筑已经被当作物质遗存较为完整地记录了下来,但其物质形态的形成机制一直被忽视。

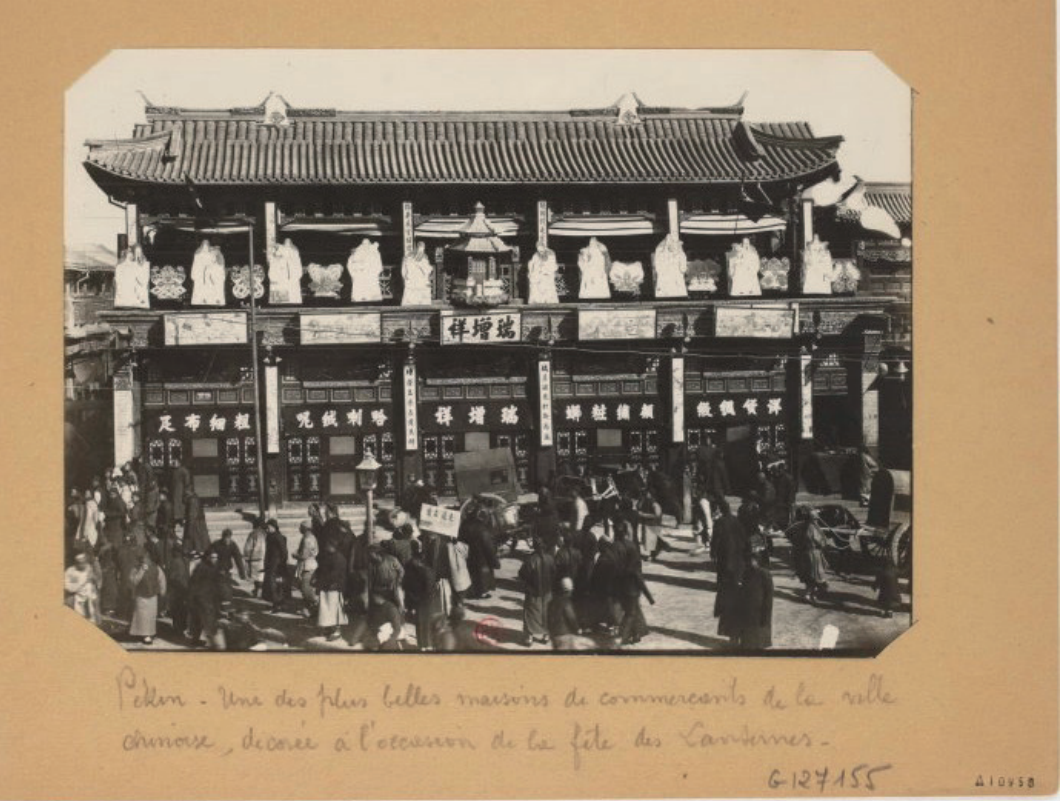

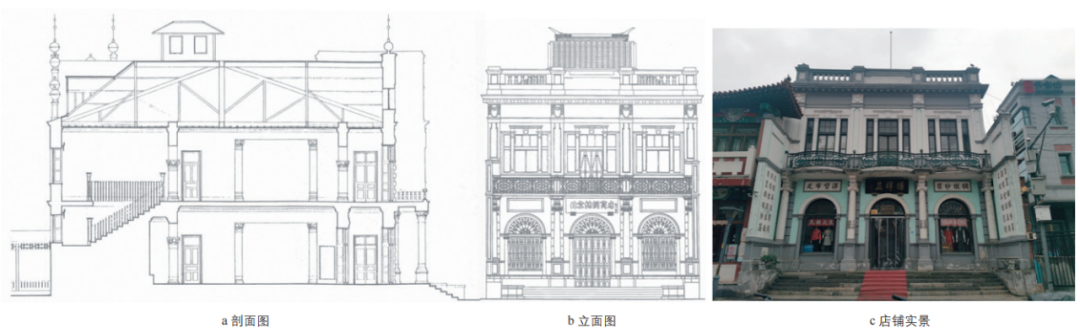

大栅栏在历史上是北京最重要的商业中心——众多的商业建筑呈现出多元且独特的形式特征,形成了大栅栏最典型的图景。既有的研究与实践通常将这些商业建筑丰富的形态理解为一种静态的结果,并以类型学的方法进行分析。例如:侯仁之、张复合等学者指出,西洋式“门面建筑”是20世纪初在北京民间出现并迅速发展的一种建筑形式;这一形式在大栅栏的店铺建筑中尤为突出,其形成的主要原因是受到西方文化的冲击和满足商业宣传的需求。这一分析将洋式店面理解为特定历史时期城市生产的结果并聚焦于其共性特征。

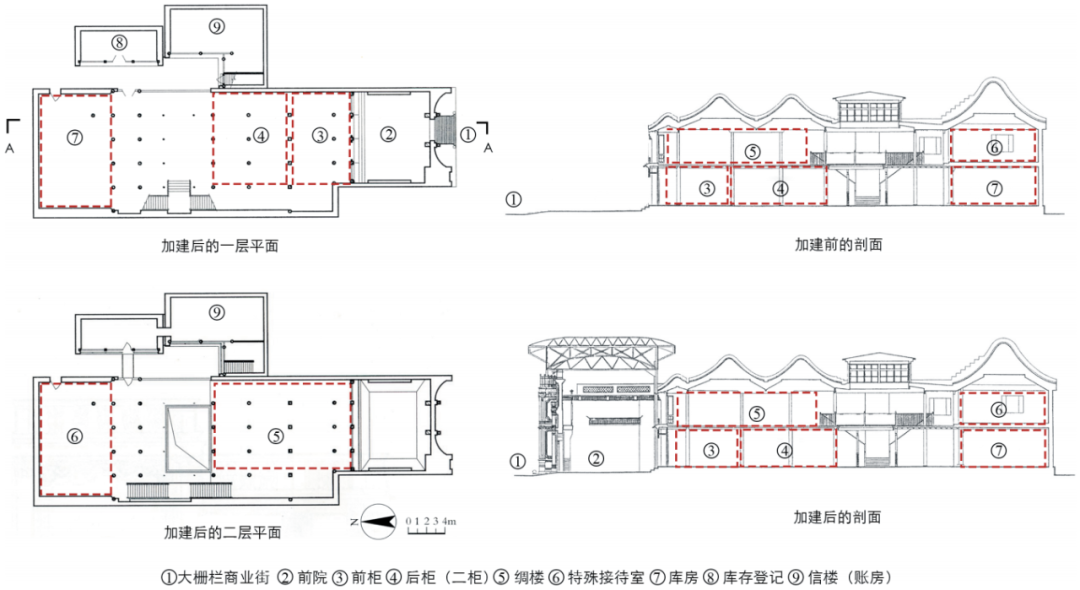

在大栅栏的绸缎庄中,瑞蚨祥建造了第一个洋式店面。1893年,瑞蚨祥基于独特的库存策略在大栅栏开设了店铺——将从外国进口、在北京市场上较为稀有的高端商品与各种品质的本土布料一起销售。瑞蚨祥将所有的商品分为三个等级,其店铺的销售空间也由三部分组成:“前柜”位于店铺最前端一进门的地方,出售普通的土布;“二柜”也称“后柜”,位于“前柜”的后面,出售各种“洋货”,包括花布、府绸等进口布料和其他日用商品;“绸楼”一般位于店铺二层,出售丝绸、锦缎等高端商品。

然而,瑞蚨祥取得商业成功的关键在于其内部组织方式的创新。为了有效地加强库存管理和维护店铺的差异性,瑞蚨祥主要从两方面优化了其内部组织。首先,与北京其他绸缎庄不同,瑞蚨祥的出资人孟洛川没有采取聘请领东掌柜代为经营的方式,而是亲自掌管店铺的经营,并将利润分红的对象拓展到高度参与库存管理的负责人。这样,相关人员会认真选货、备货,并且不会向竞争对手泄露商品信息。另一个内部组织上的创新是明确区分了“内伙计”与“外伙计”及其职责。内伙计通常与孟氏家族有私人关系或曾在瑞蚨祥学徒,被允许进入库房并参与商品的管理。外伙计则通常是其他绸缎庄的学徒,后因出色的销售能力被瑞蚨祥雇佣。外伙计不被允许参与商品的管理,而是在店铺的入口处招待顾客并将其需求传达给内伙计,再由内伙计从柜台中取出相应的商品。尽管外伙计的薪资远远高于内伙计,但他们几乎没有获得晋升和管理商品的机会。

瑞蚨祥在内部组织方面的创新,严格控制了能够参与库存管理的人员,并将其个人利益与店铺的总体利益捆绑在一起,有利于店铺差异化策略的实施。同时,相较于其他绸缎庄,瑞蚨祥能够更迅速地应对市场的变化。1900年,大栅栏的店铺在义和团运动中被大量烧毁。在其他店铺还在等待安置时,瑞蚨祥第一时间在其被烧毁店铺的原址上以摆摊的形式恢复了营业,并在短时间内重建了店铺,也因此击败了所有的竞争对手,成为北京最重要的绸缎庄。此时,这一重建的店铺保留了原先的空间布局,并采用了传统的店面形式。

图4 大栅栏瑞蚨祥总店的店面实景(1928年)

注:在原测绘图中,瑞蚨祥的内部布局已经变化——从1924年起,所有库存都在店铺中展示,原先的柜台和空间分隔也被移除。图中红色虚线标出的是前柜、后柜(二柜)、绸楼和特殊接待室的空间位置。

图5 1901年瑞蚨祥店面改造前后的空间变化

1901—1925年间,北京发生了巨大的社会和政治变革。在这一动荡的时期,瑞蚨祥的商业不断发展,但其主要的竞争对手却不断发生变化。本节将考察两种社会政治环境下瑞蚨祥与顾客和竞争对手之间的互动,阐述瑞蚨祥的店面如何在这些互动中发挥作用并不断推动洋式店面的创造与发展。

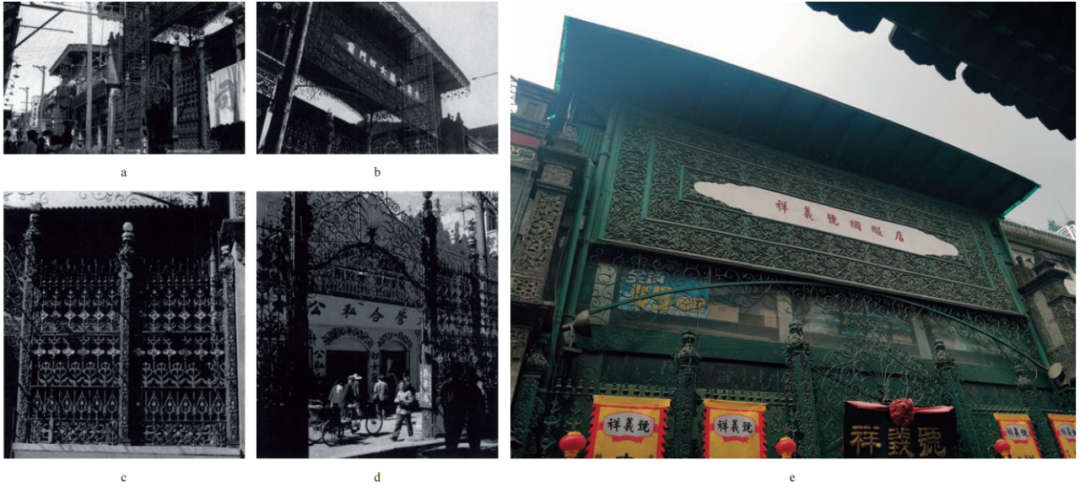

1900年,瑞蚨祥重新开张后不久,“祥义号”紧挨着瑞蚨祥的东墙开设了一间店铺——由于主要的人流从东侧进入街道,祥义号占据了更好的位置。1901年,瑞蚨祥的店面创新立即引起了祥义号的关注与回应:

“原来两家都是普通的小门脸,后来,瑞蚨祥在店门前圈了个小院,并装上个大铁门,很是气派。很快,祥义号就把店前小院的砖墙拆去,花大价钱打造个镶有花饰、涂绿漆,既漂亮又大方的铁墙、铁门。接着,瑞蚨祥又把店前的普通罩棚改成可升降的铁罩棚,祥义号也找工匠装了个活动的铁罩棚,而且比瑞蚨祥的铁罩棚升得还高。”

祥义号以售卖皇家特供的丝绸为独特的库存策略,因此力图在建筑形式上超越瑞蚨祥,以彰显其潜在客户的身份地位。然而,祥义号的加建与瑞蚨祥有着显著的差别:祥义号新建的墙面和大门都是镂空的,街道上的行人仍然可以透过新建的大门和前院直接看到店铺建筑的入口;店铺的名称设计在高大铁门上方的门楣上,字体也小得多(图6)。因此,祥义号新建的铁墙虽然高大、华丽,但未将前院与街道空间完全区隔开,也没有完全替代原本的店面而成为店铺的正式入口。

图6 大栅栏祥义号绸缎店的店面实景:a—d为1950年代的店面实景,e为2019年的店面实景

瑞蚨祥和祥义号的这一系列加建,促使普通顾客在瑞蚨祥的购买行为发生了变化。一方面,由于瑞蚨祥店铺的入口被前置,普通顾客必须正式地进入新建的大门并穿越整个前院空间才能到达出售普通土布的前柜,而不能像之前一样来去自由地以“碰柜台”的方式完成购买。另一方面,祥义号与瑞蚨祥在加建上的竞争强化了这一立面形式与高端市场的联系。由于将高大、华丽的入口视作身份地位的象征,普通顾客把瑞蚨祥的店面描述为“大宅门”“大庄院”。因此,尽管普通顾客了解瑞蚨祥“对客人是一律看待的”,却不敢轻易登门。

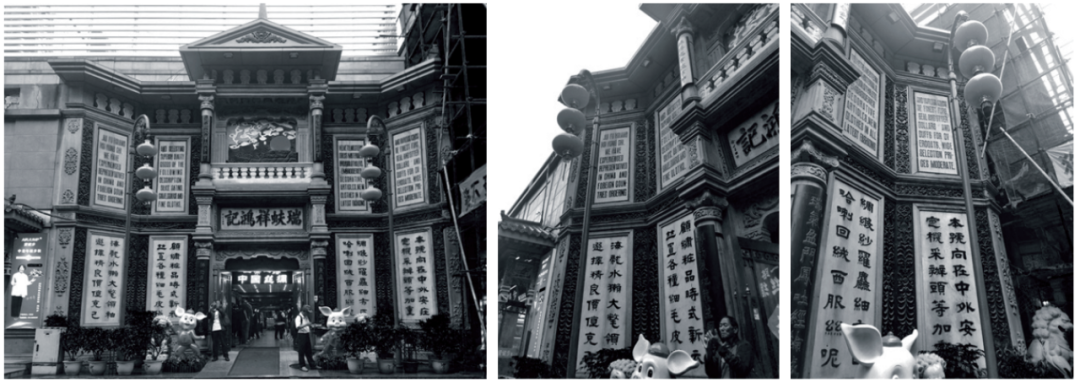

然而,普通顾客购买行为的变化对瑞蚨祥的经营十分不利。没有皇家特供的加持,瑞蚨祥在高端市场没有明显的优势,仍然需要将商品的多元化作为其核心竞争力。因此,1903年,瑞蚨祥在大栅栏商业街的西侧开设分号“瑞蚨祥西鸿记”时,对店面的形式进行了新的创造。瑞蚨祥西鸿记新建店面的主体结构与老店相同——用实墙面与铁罩棚围合出前院。与老店不同的是,西鸿记将整个建筑立面设计为一组广告牌,中英双语的文字信息以雕花的形式呈现(图7)。文字广告特别强调了瑞蚨祥在中、外定制和采购优质商品的传统,并详细罗列了具有代表性的商品,显示出其库存的多样性。此外,中英双语对照的文字形式也将瑞蚨祥同时销售本土布料和洋货的经营特点直观地呈现出来。这种中西并置的关系同时体现在建筑元素的组织上,例如:传统的楹联被直接悬挂于爱奥尼克式的门柱上。

图 7 大栅栏瑞蚨祥西鸿记的店面实景

然而,瑞蚨祥在这一剧变中幸存了下来,并在1925年之前一直保持着快速发展。瑞蚨祥的成功得益于其及时、恰当地调整了库存策略。尽管仍然置备多元化的商品,瑞蚨祥开始根据实际销售的情况调整商品的比例:将经营重点聚焦到不同等级的布料上,并减少了床单、内衣等成品的库存;同时,回应北京市场对进口商品的青睐,增加了库存中进口面料的比例,并在采购进口面料时着重考虑商品的新奇度而非其成本。此外,瑞蚨祥调整了大栅栏两家店铺的布置方式,开始向顾客展示部分商品。由于从销售的商品到店铺的陈列方式都开始迎合“洋风”,瑞蚨祥店面上的西洋元素被普遍地解读为其在迎合洋风方面的引领性。

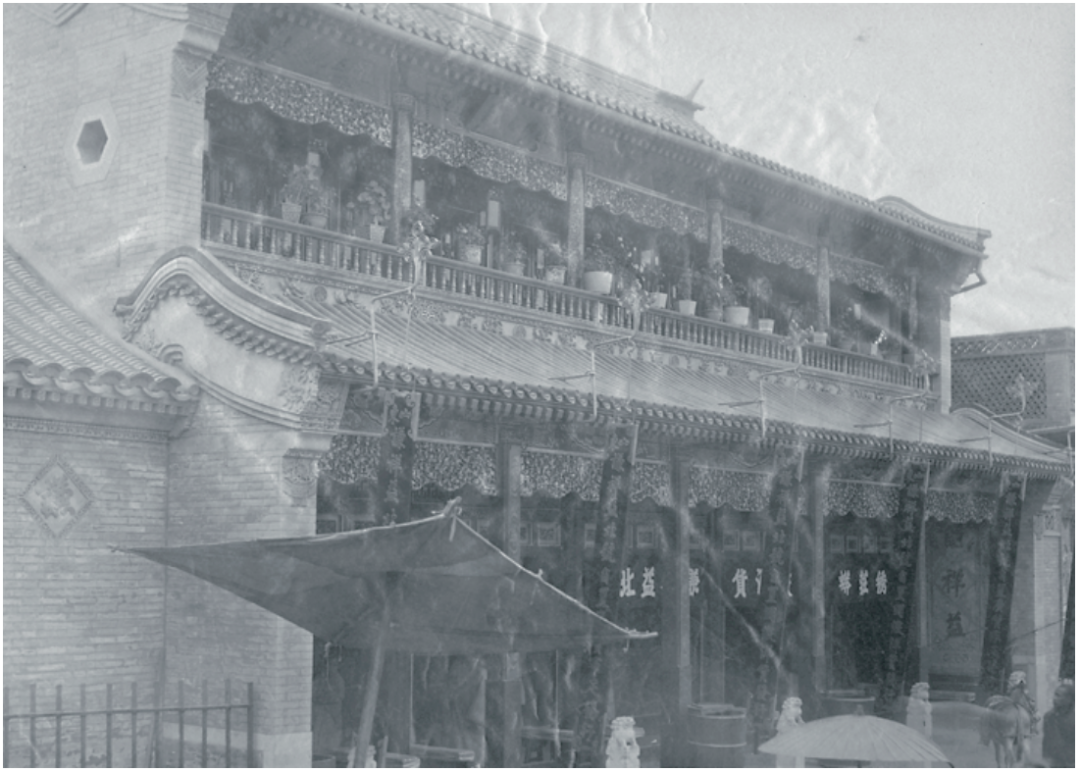

图8 谦祥益北号(1902年建于北京鼓楼)的店面实景

图9 益和祥店铺设计对西洋风尚的回应

通过上述历史重构可以发现,在大栅栏绸缎庄差异化的店面创新中,瑞蚨祥建造的第一个洋式店面起到了重要的作用,体现出了物质实体在秩序生产中的能动性。一方面,这一洋式店面是瑞蚨祥与顾客针对其经营方式不断协商和共谋的重要媒介——在变化的社会经济环境中,顾客不断地对瑞蚨祥店面形式的特殊性进行建构,并形成对其经营特点的理解;顾客变化的建构和理解促使瑞蚨祥不断调整其经营管理的具体方式并创造出新的店面形式。另一方面,这一洋式店面不断参与到其他店铺的内部秩序生产中。瑞蚨祥的竞争者将瑞蚨祥在店面形式上的创新视为其经营策略的一部分,通过观察与建构其建筑特征与瑞蚨祥经营特色之间的联系,形成了各自对成功经验的理解,并以此为依据进行经营和建筑实践,进而创造出一系列差异化的洋式店面。因此,瑞蚨祥的第一个洋式店面并不是一个静态的建造结果,而是作为一种持续性的力量,不断地参与到新的空间生产中,在大栅栏创造出细微、丰富、差异化的物质空间肌理。

值得注意的是,与瑞蚨祥创造的店面类似,其他绸缎庄在店面形式上的创造也持续地参与着广泛的空间生产。其间,这些店面扮演着不同的角色,具有显著的“双面性”。在差异性作为绸缎庄商业竞争核心的前提下,店面将顾客引向柜台——差异性被真正体验、理解和建构的场所。店面在柜台的两侧扮演着不同的角色。从柜台的内部,即店铺所有者和经营者的角度看,店面在店铺内部秩序的建构中是一个被利用的行动素(actant)——作为整个管理机制中的重要一环,店面形式是其经验策略的具体体现。从柜台的外部,即顾客和竞争对手的角度看,店面在其他店铺的内部建构中是一个制造差异的行动者(actor)——由于店铺的内部秩序总是在幕后秘密制定的,尽管店面为外部理解这一秩序提供了重要参考,但从外部无法全面准确地还原这一秩序;更重要的是,差异化的解读在变化的情景中发生,并不断地参与到他者的内部秩序生产中,使被作为参考的店面成为一种持续性的组织力量。在这一双面的建构过程中,大栅栏绸缎庄的洋式店面成为了一个真实的日常之物——既是秩序生产的物质性结果,又是秩序生产的参与者与组织者。

上述对大栅栏绸缎庄洋式店面差异化建构过程的历史重构回应了两个重要的理论问题。第一个理论问题是:历史街区的物质空间何以存在。在清末到民国的城市剧变中,大栅栏绸缎庄不断地重塑自身经营的独特性并创造出一系列洋式店面。这些洋式店面不只是一个特定时期权利关系和商业文化的表征,它们作为新的城市现实在后续的实践中被不断解(误)读,并参与到新的差异性生产中,体现出持续的创造力和适应性。大栅栏绸缎庄洋式店面这一差异化建构的过程为理解历史街区的物质形态特征提供了一种区别于文化表征的、动态的解释框架,可以用于说明本文提出的本体论构想。

第二个理论问题是:历史街区的自在差异是否具有可读性。上述关于大栅栏绸缎庄洋式店面的历史重构揭示出大栅栏差异化秩序生成的一个具体方式,证实了大栅栏自在差异的可读性。具体而言,大栅栏中的商店是差异化的个体,其店面通过其双面性具有了制造差异的能力,可以被认为是大栅栏差异化建构的内在动力之一。除此之外,在大栅栏自在差异的形成过程中,还有众多不同的组织力量和建构方式亟待被发现。然而,这些组织力量和建构方式不是先验的,必须通过日常之物的实践网络来发现。

基于对以上两个理论问题的回答,更重要的问题是:挖掘历史街区的自在差异与当下历史街区的更新实践是什么关系?回答这个问题,需要明确洋式店面和店面的双面性在本质上的区别。洋式店面是一个先验的建筑类型:这一分类将西方文化对店面形式的影响视为优先于大栅栏个体店铺具体差异的先验特征,强调了不同建筑实践在特定历史背景下所表现出来的静态的同一性。如果基于这一先验的建筑类型进行保护和更新实践,相应的建筑遗存将不可避免地沦为一种静态的历史性文化的表征。

传统规划通常以历史街区的独特性为建构的结果与目的,同时依赖于规范化、标准化、类型化的认知和实践方法。例如:总体规划将大栅栏定位为“核心商业区”,是“京味文化”的代表,应强化“文化体验式消费”;保护规划则以标准化的方法对大栅栏内建筑的年代、历史价值、修缮方式等进行了类型化的界定。2010年后,大栅栏的大规模改造更新工作被迫停滞,逐渐转向个别院落的腾退与节点式更新,为理论反思争取了时间。

本文提出历史街区的本体论转向,旨在论述文化表征的模糊性或许不是历史街区同质化发展需要解决的主要问题。历史街区的独特性不只是从外部定义和塑造的,而是在长时间持续建构的过程中形成的一种自在差异。本文指出,在历史街区自在差异的生成过程中,空间形态和社会关系共同作为实践的过程而存在,都具有主导差异生成的能力。因此,当代的空间实践也不只是历史街区自在差异的旁观者,不能将日常生活视为建筑和规划专业技术之外的“黑匣子”。相反,当代的空间实践与日常生活共同延续和建构历史街区的自在差异。因此,只有先理解物质空间和日常生活如何相互建构,如何制造自在差异,才能真正地触及历史街区的独特性和适应性。

基于这一历史街区的本体论转向,我们需要将当代实践的问题转变为:如何参与到历史街区自在差异的生成过程中。一方面,需要通过日常之物发掘历史街区自在差异生成的内在动力和组织方式,从内部去理解历史街区的独特性。另一方面,需要弱化规划实践对历史街区的外部界定,同时转向具体的建筑和城市设计;在具体的设计实践中,参考历史街区自身生成过程中真实存在的建构逻辑,并尝试与之建立联系。

作者:薛芃,北京交通大学建筑与艺术学院,讲师。xuepeng@bjtu.edu.cn

组装视角下文化创意集群差异生成分析——以上海田子坊和“南京1865”为例

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 历史街区的本体论转向——以“日常之物”建构差异性的秩序【2025.1期主题 · 优先看】

规划问道

规划问道