在全球经济版图不断重塑的当下,创新区正成为驱动城市竞争力的核心。传统的经济增长模式依赖制造业、基础设施和资本投入,而今天,真正决定一座城市兴衰的,是它能否成为创新和知识的高地。于是,各国政府、企业、学术机构纷纷投入资源,打造兼具科技活力与商业潜力的创新区,以吸引全球最顶尖的人才、技术和资本。

但,什么才算得上是一个真正的创新区?

也即,创新区是“创意阶层”的栖息地。

理查德·佛罗里达(Richard Florida)在《创意阶层的崛起》中指出,21世纪城市的竞争,归根结底是人才的竞争,尤其是科技工作者、设计师、企业家等“创意阶层”的流向。他们不会被低税收、廉价劳动力吸引,而更关注开放的文化、多元的环境、自由的工作模式,甚至是对失败的宽容度。

硅谷之所以能吸引全球最聪明的大脑,并不仅仅因为这里科技公司扎堆,而是因为它塑造了一种包容、鼓励冒险、允许失败重来的文化。

这种文化来得比资本更重要。

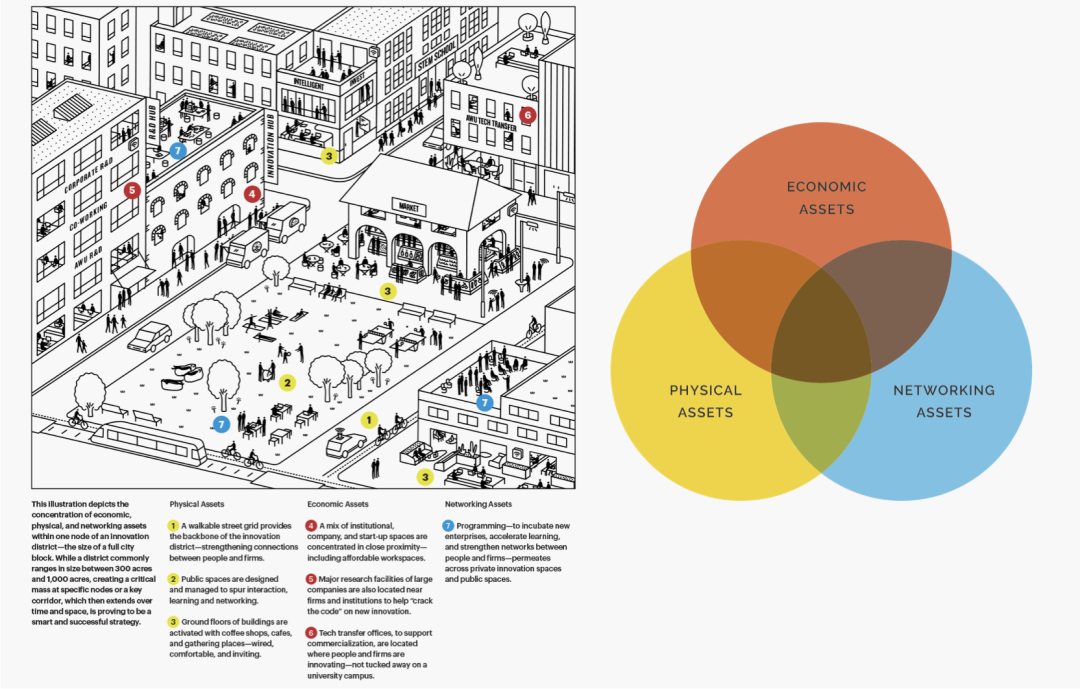

值得注意的是,创新区的本质并不仅是一个地理概念,

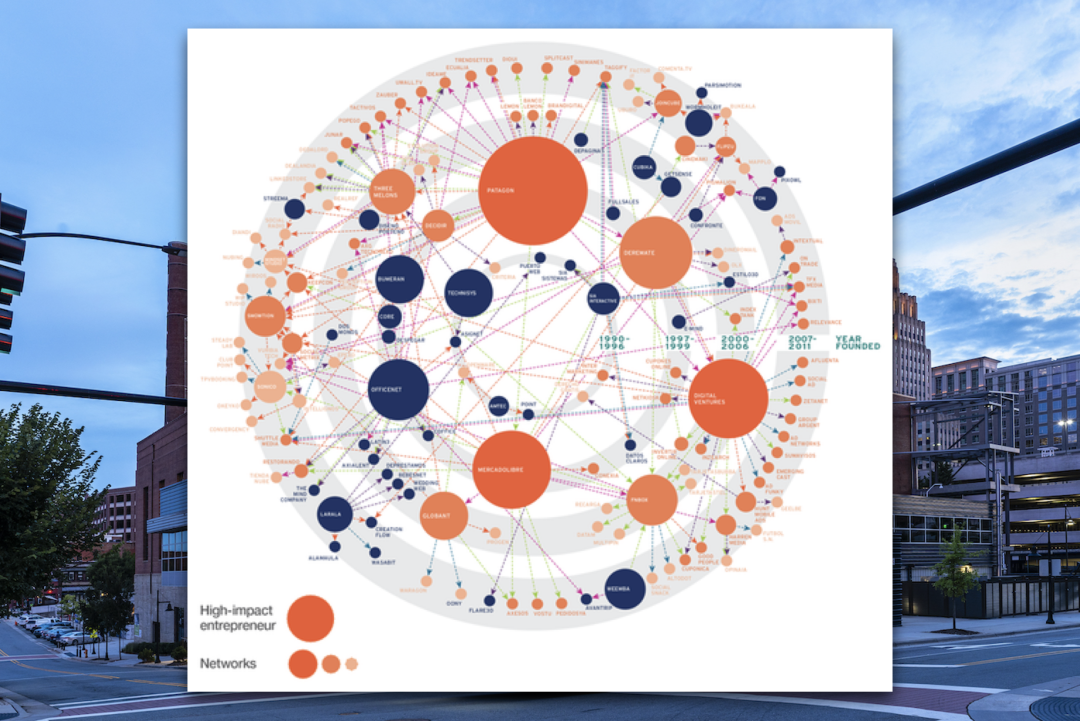

更是一个超级连接体,而且是动态演化的网络,连接着不同规模的企业、研究机构、创业者、投资人,甚至是政府、教育、医疗等多种资源。在一个成功的创新区里,你可以看到初创公司与大学实验室共享研究成果,大型企业与小型创业者无缝协作,资本市场与技术市场紧密联动。而这些看似松散的联系,实则构成了一张极其强韧的经济网络,推动整个区域的持续创新和增长。

真正决定创新区成败的,

是它能否孕育出独特的“科技生态”。

当然,并非所有创新区都长一个模样。我们在深挖1000+个全球创新区的案例之后,总结了五种模式。这五种模式各自代表了创新区的五种生命路径,也各自面临着独特的挑战与机遇。

如果要在全球范围内寻找最具活力的创新高地,波士顿的肯德尔广场(Kendall Square)无疑是一个耀眼的名字:这里紧邻麻省理工学院(MIT),那些在实验室里埋头苦干的科学家,走出校门后,往往会变成创业者,或者是被风投捕猎的“下一代科技独角兽”CEO。从生物科技到人工智能,从自动驾驶到量子计算,几乎所有最前沿的技术浪潮,都能在这里找到原型。

牛津科学园的故事也类似——借助牛津大学的品牌和研究实力,这里成了欧洲顶级的科技企业孵化器,一代代的学术成果在这里转化成了可商业化的产品。

这种模式的核心逻辑,是让大学的知识外溢效应最大化,形成一个科技、创业和资本三者联动的创新生态。

然而,这条路并非一路坦途。

高校主导的创新区往往有两个难题:一是科技成果落地难,实验室里的发明未必能直接变成产品;二是资本驱动力不足,科技型创业的回报周期长,投资回报的不确定性让资本市场变得谨慎,像是我们之前说到的The Engine这个硬科技孵化器的案例,现在也没有盈利。

因此,能否构建一个完整的创新生态,让风投、产业、政策等多方合力,决定了大学主导型创新区的成败。

还有一种创新区,是围绕着“科学装置”建起来的。

北卡罗来纳的三角研究园(Research Triangle Park)、日本的筑波科学城等等都是这一模式的代表。它们的共同点是:依托政府投资的大型实验室或研究机构,通过将科学发现转化为可应用的技术,形成产业集群。

举个例子,筑波科学城最早就是日本政府为了承接高校科研成果、实现科技产业化而设立的,这里拥有49家日本国家实验室,占据全国半数以上,比如很厉害的那个高能加速器研究机构(KEK);再比如日本产业技术综合研究所AIST,虽说总部在东京,但研究员们基本都在筑波。

但科学转化型的创新区往往面临一个重大问题——基础研究和市场之间存在一道鸿沟。科学家做出的突破,可能距离产业化还有十几年的时间,而企业往往等不了那么久。

如何让科研成果更快落地?如何跨越这个“死亡之谷”?

这类创新区要想成功,不能只是“搞研究”,还得有强大的产业链协同能力,让科研、产业和资本形成一个完整的生态闭环。

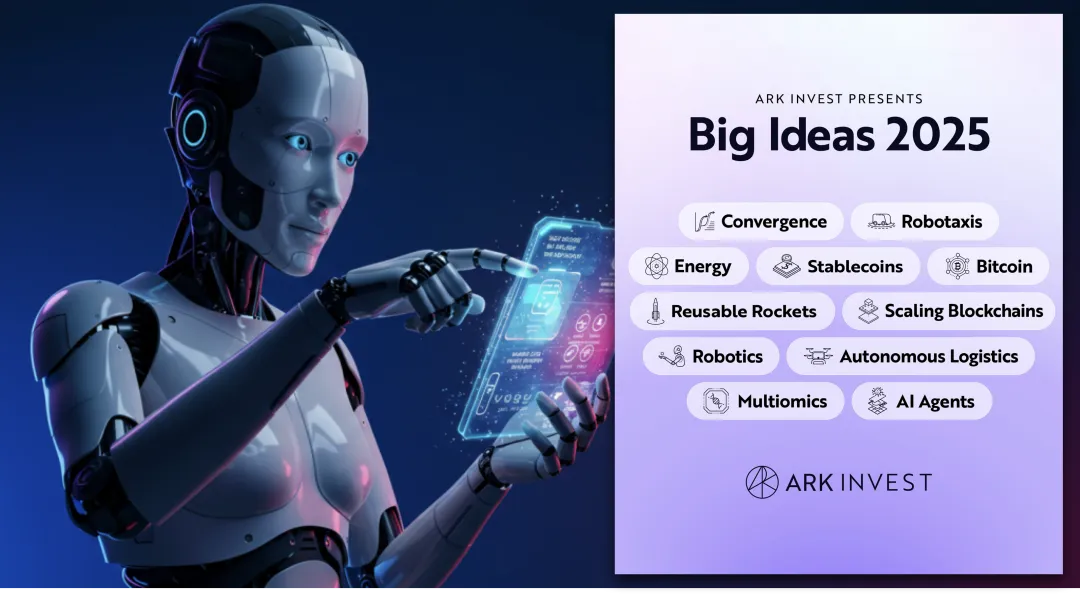

今天,人工智能的发展正在提供新的可能。

例如生物制药领域的AI驱动药物发现,已经让研发周期从数年缩短到数月。

在前天我们分享的《Big Ideas 2025》报告中提到,自主实验室(Self-Driving Labs)整合 AI + 自动化 + 高通量实验,药物研发效率将提升200倍!

大胆想象一下,如果这一趋势持续发展,未来的科学转化型创新区,很可能会变成AI主导的“超级实验室”。

有些创新区不是靠大学,也不是靠科学装置,

而是靠一家公司带动整个产业链的聚集。

荷兰的埃因霍温高科技园就是一个典型案例。曾经,这里只是飞利浦公司的一块研发用地,但随着飞利浦不断分拆出新的科技企业,加上荷兰政府和本地高校的支持,这里逐渐发展成了一个全球知名的高科技产业集群。

类似的例子还有西雅图的南湖联盟区——这里的科技创新,几乎可以说是Amazon“带飞”的结果。

西雅图南湖联盟地区

西雅图南湖联盟地区

这种模式的优势在于,龙头企业可以提供稳定的订单、人才和技术支持,从而吸引上下游企业形成完整的生态。

但问题也很明显——路径依赖过强,一旦龙头企业遇到瓶颈或者遭遇市场危机,整个创新区的命运可能都会受到牵连。

底特律曾是世界汽车工业的巅峰,如今却因产业结构单一而陷入衰败,这就是龙头平台型模式最大的风险。

因此,要避免“单一依赖陷阱”,这些创新区必须拓宽产业结构,引入更多元的企业和技术领域,以构建更加稳健的经济体系。

如果说市场是无形的手,那么政府有时候更像是一双“操盘手”——

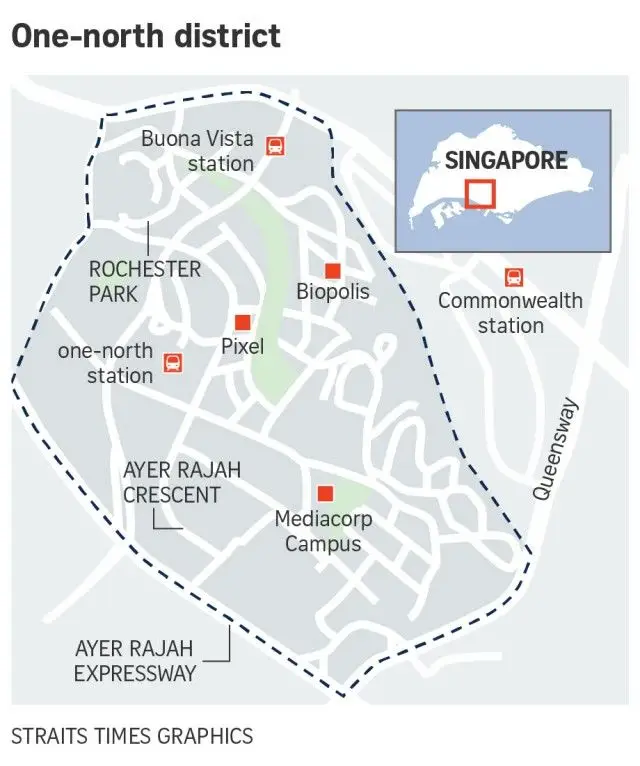

直接设计、投资、甚至管理创新区。

新加坡的纬壹科技城One North就是一个典型例子。从一开始,政府就深度介入,从基础设施到科技补贴,全方位扶持科技企业,最终让纬壹科技城成为了亚洲最重要的科技创新枢纽之一。

政府培育型创新区的优势在于,有政策兜底,能提供稳定的资金支持和产业环境。但过度依赖政策扶持,可能导致企业缺乏自主创新动力,一旦政府撤回支持,创新区可能会陷入停滞。

所以,这种模式的最大挑战是如何“去行政化”,使创新区的市场机制真正发挥作用,只有让市场力量真正主导创新生态的演化,确保创新区的长期可持续发展。

最后,有些创新区的诞生,

几乎完全由市场力量驱动,在自由竞争中自然生长。

东伦敦科技城(发展初期)和奥斯汀硅丘就是最好的例子。这些地区没有政府大规模投资,也没有顶级大学的支撑,而是因为地理位置、低成本、创业氛围等市场因素,自然形成了科技创业的聚集地。

比如,奥斯汀硅丘则凭借低税率、开放的创业文化,成为了美国科技公司逃离加州的“避风港”。而东伦敦科技城最早是因为房租便宜,吸引了一批互联网创业公司,随后随着创业生态的成熟,逐渐成为欧洲最活跃的科技创新区之一。

市场导向型创新区的优势在于灵活性强,不依赖政府输血,能够适应市场变化,快速迭代。但与此同时,它们也存在两个隐患:

一是竞争异常激烈,创业失败率高;

二是资本的大量涌入可能会推高成本,使得原本的创业热土变成高房价、高运营成本的“资本战场”。旧金山的经历便是一个反面故事,原本属于创业者的天堂,最终贵得只有大企业才能负担得起。

因此,如何在市场化与可持续发展之间找到平衡,是这种模式需要长期面对的挑战。

今天,世界正在进入一个“后硅谷时代”。创新不再围绕单一的地理中心展开,而是呈现出更加去中心化、多元融合、全球互联的格局。AI、自动化、3D打印等新技术正在重塑产业链,各国政府、科技企业、资本市场和人才流动方式的变化,也在重构传统的创新区模式。

在我们看来,未来的创新区有这3大关键趋势:

趋势1:

从单一模式到多模式的融合

曾几何时,全球的创新区的类型还泾渭分明,要么是政府主导型,要么是市场导向型,又或者是大学主导型。

但如今在各个国家,这种界限正在模糊化。

政府不再只是撒钱建基础设施,而是更像“风险投资人”,要确保政策投入能带来产业增长和回报;企业不再单打独斗,而是更倾向于构建“开放式创新网络”,吸引上下游公司共同成长;高校也不再是象牙塔,而是更像科技加速器,深度融入产业链。

换句话说,未来的创新区,

一定是“政府+市场+产业链”三方深度协同的超级节点。

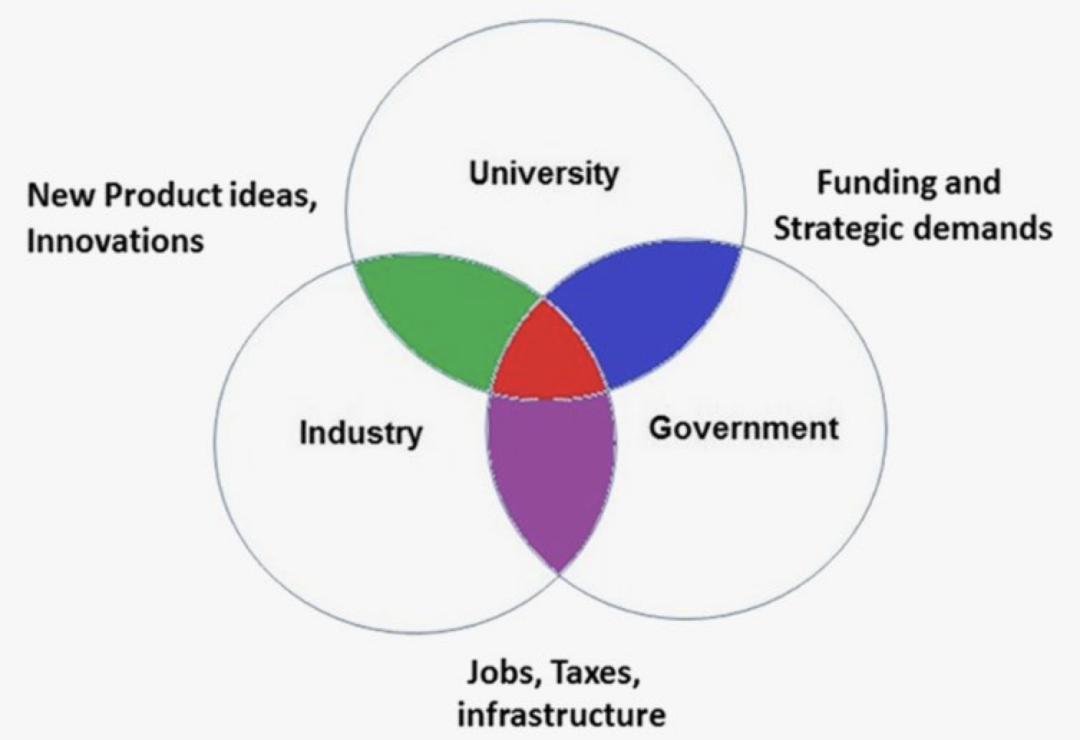

我们很早也在讲的一个观点是:

Henry Etzkowitz 和Loet Leydesdorff总结的三螺旋模型,

是未来全球创新生态的终极解法。

“三螺旋模型”中,大学通常是最初的知识创造者,它们进行基础研究和应用研究。政府通过资助这些研究活动来起到支持作用,而产业界则负责将这些研究转化为实际产品或服务。这三者形成了一个相互依赖、相互促进的关系。

未来最有竞争力的创新区,不再是某一种模式的纯粹范式,而是一种混合进化体——它必须同时具备政府的资源整合能力、市场的敏锐度、科技公司的创新力和产业链的协同效应。

只有这样,才能在全球竞争中站稳脚跟。

趋势2:

超城市创新区

从“硅谷模式”到“泛区域创新网”

科技的崛起正在颠覆创新区的传统概念,甚至可能改变我们对“创新区”这个概念的认知。以往,物理空间一直是创新区的核心——硅谷的“车库创业神话”、波士顿的生物科技实验室,这些都依赖于人才、资本和技术的物理聚集。

但我们也看到,创新区正在从“地理现象”变成“数字网络”。

比如,上次我们有个同事去英伟达参观,他发现总部旁边的办公楼竟然挂着“招租”广告,按理说,像这样一家“龙头公司”,旁边的写字楼应该供不应求,但事实却并非如此。

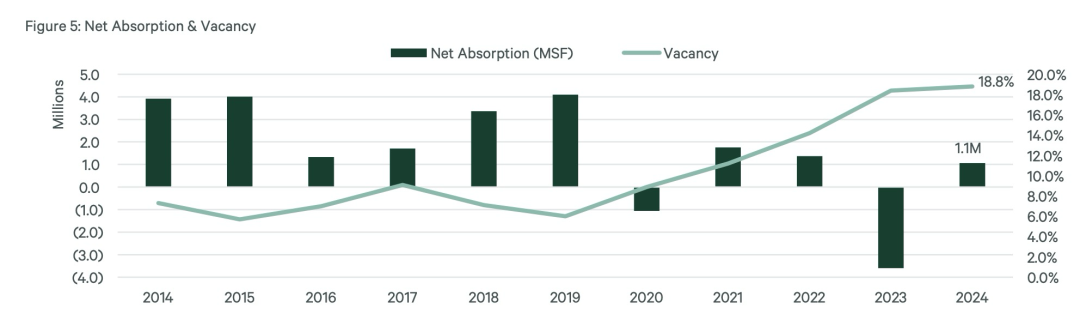

我们查询了一下CBRE的数据:

整个硅谷地区在2024年的空置率,也是差不多在警戒线附近——18.8%。

究其原因,英伟达这样的科技企业并不依赖于传统的物理聚集模式。

它是底层硬件供应商,其生态系统中的企业可以在任何地方接入英伟达,而不用专门在其附近办公和研发,这些公司可以选择生活成本低、税收优惠的地区发展,另外,像GTC这种活动,为生态系统里的各个公司提供了情感连接、深度学习、关系强化的机会。

可见,它采用的是混合模式(Hybrid Model),也就是说,真正高效的模式不是完全线上化,也不是完全线下化,而是在去中心化的基础上,保留周期性的高质量面对面互动。

这种“去物理化”的混合创新模式(Hybrid Model)模式,

也早已经在一些科技巨头身上得到验证。

比如,谷歌旗下的DeepMind团队并不完全依赖伦敦总部,而是通过全球分布式的AI团队运作。AI驱动的分布式创新模式,正在使得科技公司和创业团队突破地理限制,建立起“无边界创新区”。

我们在构建未来的创新区时,不能只关注物理空间的建设,而需要更关注数字基础设施的打造。未来最具竞争力的创新区,也许不需要大片的写字楼,而是要提供顶级的AI算力、分布式研发环境、全球化的远程协作体系。

这不仅是科技趋势的演变,也是产业升级的必然要求。

趋势3:

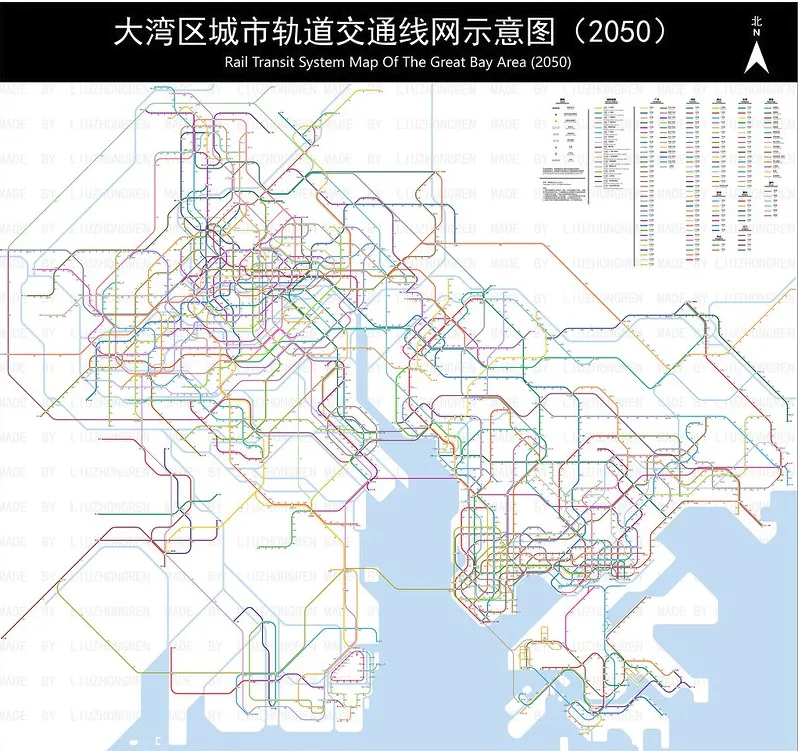

从创新区到泛区域创新网

未来,创新将不再局限于单一城市,

而是演变成跨区域、多城市协作的分布式创新体系。

我们之前提到,技术突破正在打破物理创新区的界限,远程协作、AI赋能、数据共享使得科技研发和创业活动可以跨越地理限制,实现全球化协作。

此外,产业链协同的复杂度正在增加。

芯片制造、AI研发、自动驾驶等领域,都需要全球化供应链支持,单一城市难以独自支撑完整的产业体系。

更重要的是,全球城市竞争日趋激烈,

单个城市的资源有限,形成跨区域科技联盟,才能在全球竞争中获得更大优势。

这三大变量正在催生一种全新的“泛区域创新网”模式。

不同城市之间通过科技、资本、人才的流动建立互联互通的创新网络,比如深圳、杭州和北京已经在部分产业领域形成互补协同关系,而欧洲的阿姆斯特丹、柏林和斯德哥尔摩也在探索跨国科技合作的可能性。

这种跨城市泛区域创新区的崛起,不再依赖一个核心地理中心,而是以多点互联的方式运行,将显著改变创新区的布局方式,也进而将改变创新区的资本结构、产业布局和人才流动方式。

“后硅谷时代”的创新区,不是简单地复制硅谷,而是要探索更适应未来科技发展趋势的模式。它们可能是“政府+市场+产业链”的多模式融合体,可能是跨城市协作的超城市创新区,也可能是去物理化的“云端硅谷”。

可以确定的是,创新不再只属于硅谷,而将成为全球多个创新节点共同塑造的新格局。

世界正在进入一个全新的创新时代,那些能抓住趋势、适应变革、构建全球化创新网络的地区,才有可能成为下一个科技高地。

每一个城市,都有机会书写自己的创新故事。

▼ 点击下方关注TOP创新区研究院(TOP_Lab)

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

咨询合作 联系我们

商务合作 投稿咨询 转载合作 摄影服务

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):全球创新区的5大模式,未来的3大趋势……

规划问道

规划问道