写在前面

改善学生与家长的通勤时间约束、优化或转变儿童通学出行方式是缓解拥堵、提升安全的有益选择。基于时间地理学理论,提出儿童通学时间与家长通勤时间的匹配程度测度方法,划分时间制度约束型、出行时间宽裕型和出行时间约束型三种时间匹配值类型。采用多项Logit模型分析父母不同时间匹配值类型对儿童通学出行方式的影响。结果表明,家长与儿童的时间匹配程度会影响儿童通学出行方式选择。在不同时间匹配值类型条件下,儿童通学出行方式与家长性别高度关联。上学出行中,母亲与儿童在时间制度约束下小汽车出行比例增加;放学出行中父亲受到时间制度约束反而会增加儿童步行通学出行的概率。因此,制定鼓励学生步行通学出行的政策时要重视时间制度与上下学时间情境的影响。

何保红

昆明理工大学交通工程学院 教授 博士生导师 中国城市规划学会城市交通规划专业委员会委员

研究背景

随着城镇化进程的不断加快,城市时空资源供需不平衡、社会可持续行为引导不足成为制约城市可持续发展的重要瓶颈。近年来,学龄儿童通学出行机动化趋势明显。上下学高峰时段,学校周边区域交通拥堵严重,交通事故潜在危险高。优化或转变儿童通学出行方式、改善学生与家长的通勤时间约束无疑是缓解拥堵、提升安全的有益选择。在中国,女性就业人数占全社会总就业人数的43%[1],城市双职工家庭数量已经超过职工总量的50%。双职工家庭中,家长通常会牺牲职住距离靠近学校居住[2],导致通勤时间增加;同时家长的工作时间通常缺乏灵活性,步行接送儿童的比例较低。因此,从城市时间规划的角度研究双职工家庭学龄儿童通学出行方式的相关影响因素对缓减交通拥堵、提升公共健康、减少碳排放等有重要意义。

事实上,双职工家庭的儿童接送与单职工家庭存在较大差异。单职工家庭的儿童接送多由不工作或非固定工作时间的家长完成,出行方式选择往往受家庭经济条件和学校与居住地间距离的影响[3]。而在双职工家庭中,除空间限制外,时间的限制尤为突出。对于职工家长来说,通学接送相当于在其自身的出行链中嵌入儿童的接送活动,增加了出行过程的复杂性。其次,儿童与家长的时间存在相互制约,不仅仅是城市中工作时间与就学时间的约束,家长在居住地、学校、就业地三者之间的出行时间也会影响通学接送的出行方式选择。此外,通学与通勤高峰时段的重叠使得通学接送的出行方式选择面临更多不确定性。

儿童通学接送的出行方式选择是近年来学者广泛讨论的问题。国内外对儿童通学行为的研究聚焦3个方面:城市空间环境、家长主观认知和家庭影响。T. E. Mcmilan[4]从中介因素和调节因素两方面解释了相关因素如何影响建成环境与通学出行的关系。建成环境对通学出行的影响主要从建成环境5D因子[5-6]、儿童友好型社区规划[7-9]等方面展开讨论。有研究发现,仅仅以改进建成环境为手段的措施并不能将出行行为引导至所期望的方式和方向上[10]。要制定能够成功引导出行行为转变的措施,就需要全面了解出行决策过程,因此需要在环境因素、社会经济特征的影响之外理解出行者的主观偏好、感知以及其他重要心理因素的作用[11-12]。在家庭的影响方面,F. S. Chapin[13]很早就关注到儿童会给家庭成员带来额外的活动需求与约束。J. L. Bowman 等[14]最初将个体活动模式和出行看作一系列行为决策的结果,研究发现家长出行链的复杂程度与家庭中有无儿童直接相关。何保红 等[15]考虑儿童对家庭的依赖性,利用时空出行链、通勤制约度等刻画出行行为的时空特征,构建了基于家长通勤制约差异度的儿童接送行为决策过程模型,发现家长通勤对儿童接送过程的决策会产生不同的影响。

事实上,N. C. McDonald 等[16]发现75%的家长在居住地与学校距离不到2英里(约3.2 km)范围开车送孩子上学,以节省时间。C. A. Loucaides 等[17]对塞浦路斯共和国青少年进行研究,发现早晨有足够的时间步行上学是主动出行最显著的影响因素。上述研究强调了时间对于通学出行方式的重要性。由于儿童通学出行过程是多目标协同决策的结果,在出行方式选择时,家长通常会根据整日的出行来进行总体决策[18]。基于出行链的分析能够更加准确地理解和预测家庭日常出行行为以及相互关联关系[19]。王孝坤 等[20]证实了出行链类型与通勤者出行方式之间存在显著的相互影响关系。对于儿童通学接送决策中时间约束影响儿童通学出行方式的机制仍有待进一步研究,例如家长属性(性别等)、儿童时间约束等。因此,有必要从出行链角度进行准确刻画。

时间资源被定义为“可被利用的时间”,即时间仅在可被利用的情况下才能作为一种资源,在不可利用的情况下则成为一种制约[21]。个体时间安排与城市时间制度是否匹配、城市时间制度能否适应个体日常生活和活动安排的需要均会影响个体与家庭的生活方式和生活质量。本文试图从时间地理学的制约观出发,通过儿童和家长受到的时间约束探寻学校时间制度和工作时间制度与出行时间匹配程度的测度指标,并利用2016年昆明市居民出行调查数据进行实证分析。其次,从时间不确定性出发定义时间匹配程度类型,并探究不同类型对儿童通学出行方式的影响,为采取措施提高个体与家庭的时间可用性提供理论基础。

研究设计

1

研究理论

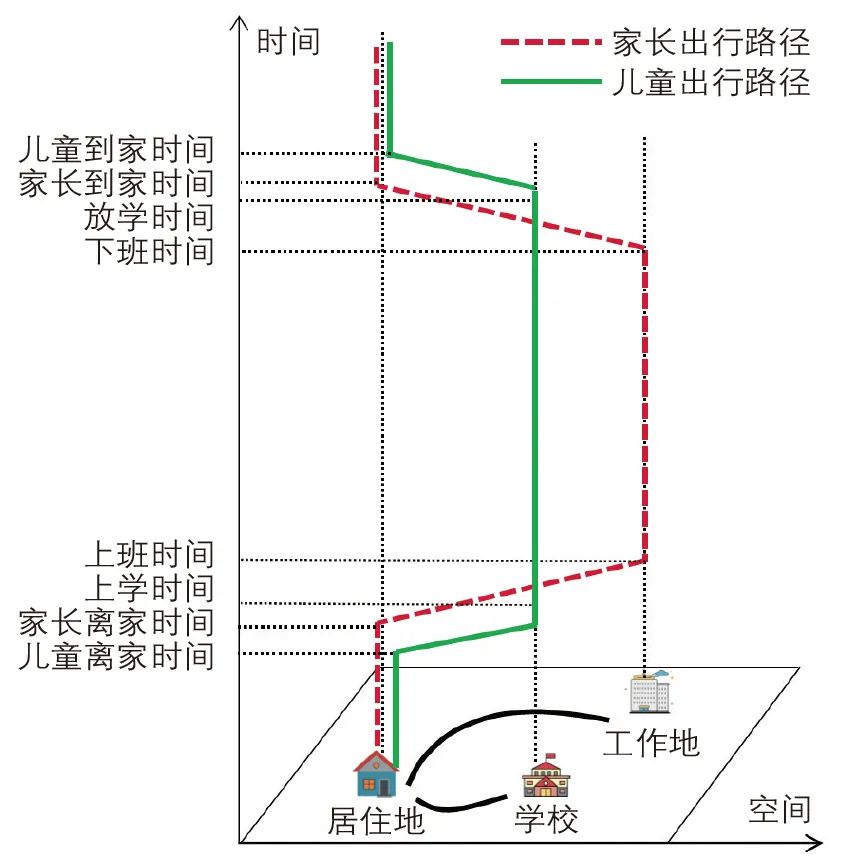

时间地理学的制约观认为,人们在出行过程中会受到家庭成员的约束和限制。这些制约可以分为三类:能力制约、组合制约和权威制约。学龄儿童通学出行是居民出行的重要组成部分。由于儿童自身的能力制约,其出行对家长有高度依赖性,需要家长接送,家长与儿童形成相互时间制约。在此场景下,家长和儿童受到学校和工作时间制度的严格约束,需按时到达学校、按时到达工作地;其次,家长还受到从学校到工作地的出行时耗约束,儿童上学时间与家长上班时间、放学时间与下班时间形成两组不同的组合时间窗,从学校到工作地的出行时耗需在组合时间窗范围内才能保证接送出行正常完成(见图1)。根据时间地理学的制约观,职工家长须在完成接送的同时保证在工作时间内到达工作地。此时,组合时间窗与家长出行时耗的关系至关重要,若家长从学校到工作地或从工作地到学校的出行时耗不在对应时间窗内,则会增加家长机动化出行的可能性。

a 不接送

b 接送

图1 儿童与家长之间的时间约束

2

时间匹配程度测度方法

为了更加清晰地刻画组合时间窗与从学校到工作地的出行时耗关系,本文通过时间匹配值来衡量职工家长在时间维度上接送儿童的难易程度,时间匹配程度是辨识家长接送模式决策的基础。由于学校和工作时间制度不同,因此分别计算上学和放学的时间匹配值。

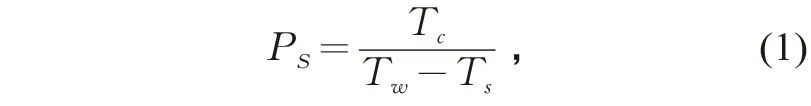

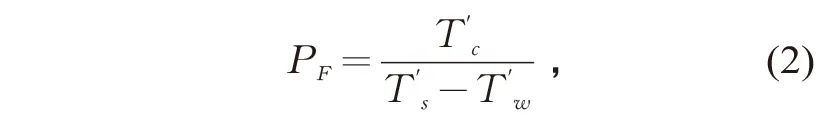

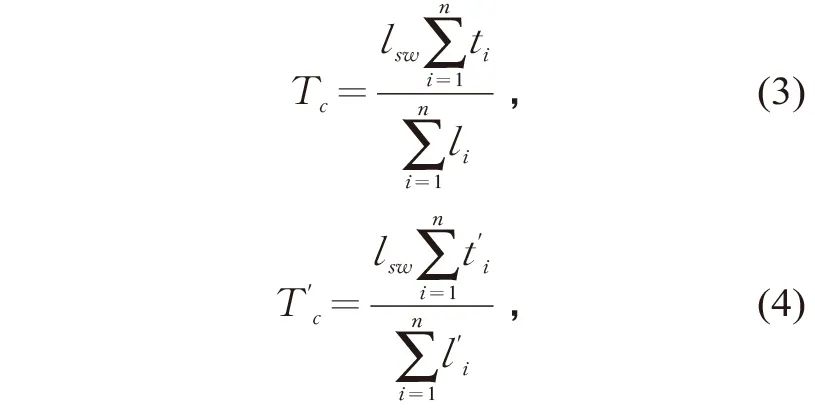

在上学接送出行中,接送家长的出行链为:居住地—学校—工作地。假设儿童上学与家长上班时间固定、且儿童上学与家长工作活动按规定时间进行,则家长能否完成接送取决于家长从学校到工作地的出行时耗是否在上学时刻与上班时刻的区间内。因此,可通过出行时耗与组合时间窗的比值来刻画时间匹配程度。上学接送时间匹配值

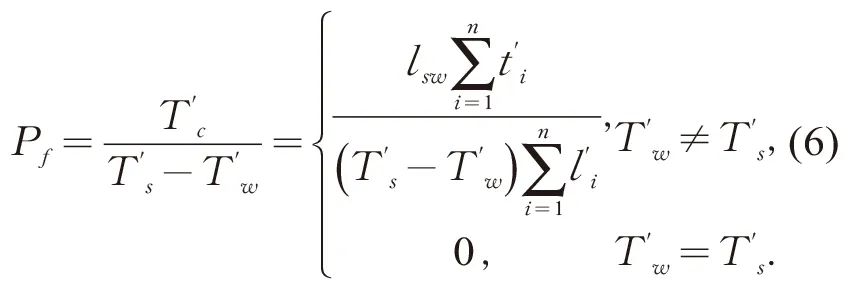

式中:Tc为从学校直接到工作地中途无停驻点的出行时耗/min;Ts为上学时刻,Tw为上班时刻,Ts≠Tw。放学接送时间匹配值

式中:T’c为从工作地直接到学校中途无停驻点的出行时耗/min;T’s为放学时刻,T’w为下班时刻,T’w≠T’s。

由于出行速度并非恒定,无法直接获取Tc与T’c的值,因此采用上午时段与下午时段出行的平均速度进行估计,表示为

式中:lsw为学校与工作地之间的直线距离/km;ti为上午单次出行时间/min;li为上午单次出行距离/km;t’i为下午单次出行时间/min;l’i为下午单次出行距离/km;n为出行次数。

将Tc代入公式(1),得到上学接送时间匹配值

当Ps≤0时,表示家长上班时间早于或等于儿童上学时间,且时间匹配值越小,家长完成接送的可能性越低;当0<Ps≤1时,表示家长上班时间晚于儿童上学时间,且家长有足够的时间到达工作地,时间匹配值越小,家长时间越宽裕;当Ps>1时,表示家长上班时间晚于儿童上学时间,但家长没有足够的时间到达工作地,此时,时间匹配值越大,家长完成接送的可能性越低。

将T’c代入公式(2),得到放学接送时间匹配值

当Pf≤0时,表示家长下班时间晚于或等于儿童放学时间,且时间匹配值越小,家长完成接送的可能性越低;当0<Pf≤1时,表示家长下班时间早于儿童放学时间,且家长有足够的时间前往学校,时间匹配值越小,家长时间越宽裕;当Pf>1时,表示家长下班时间早于儿童放学时间,但家长没有足够的时间赶往学校,此时,时间匹配值越大,家长完成接送的可能性越低。

研究数据

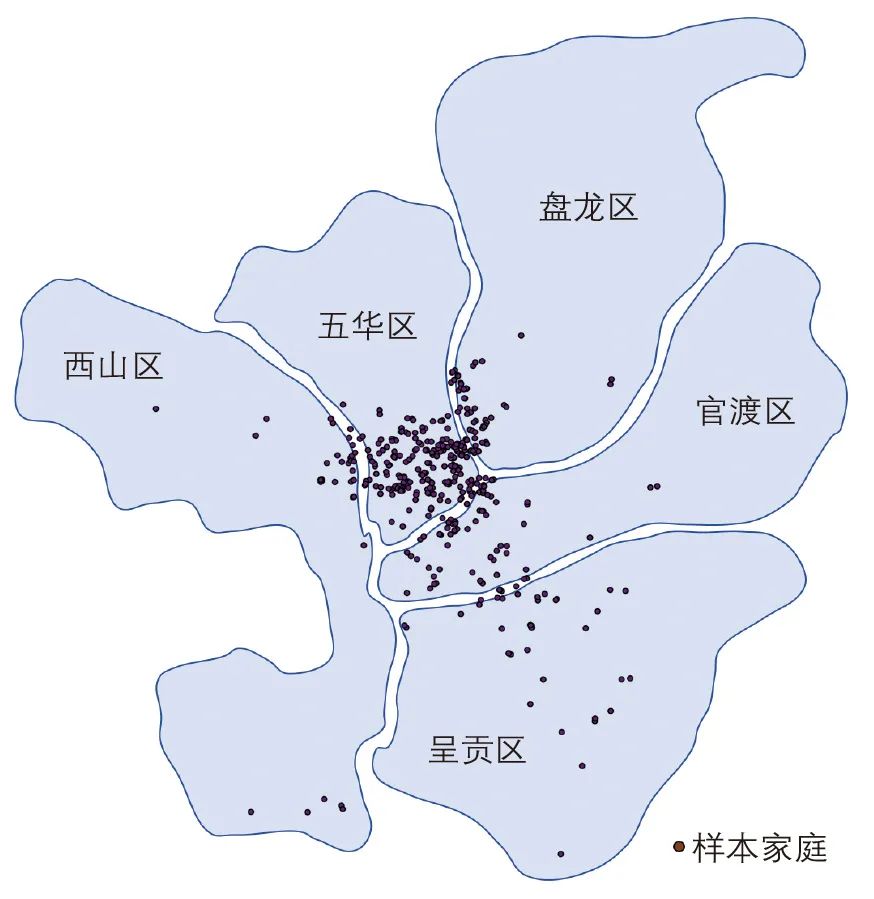

本文以昆明市为研究区域,研究数据来源于昆明市最新居民出行调查,调查时间为2016年11—12月,受访家庭3.2万户,受访者总数超过8万人。

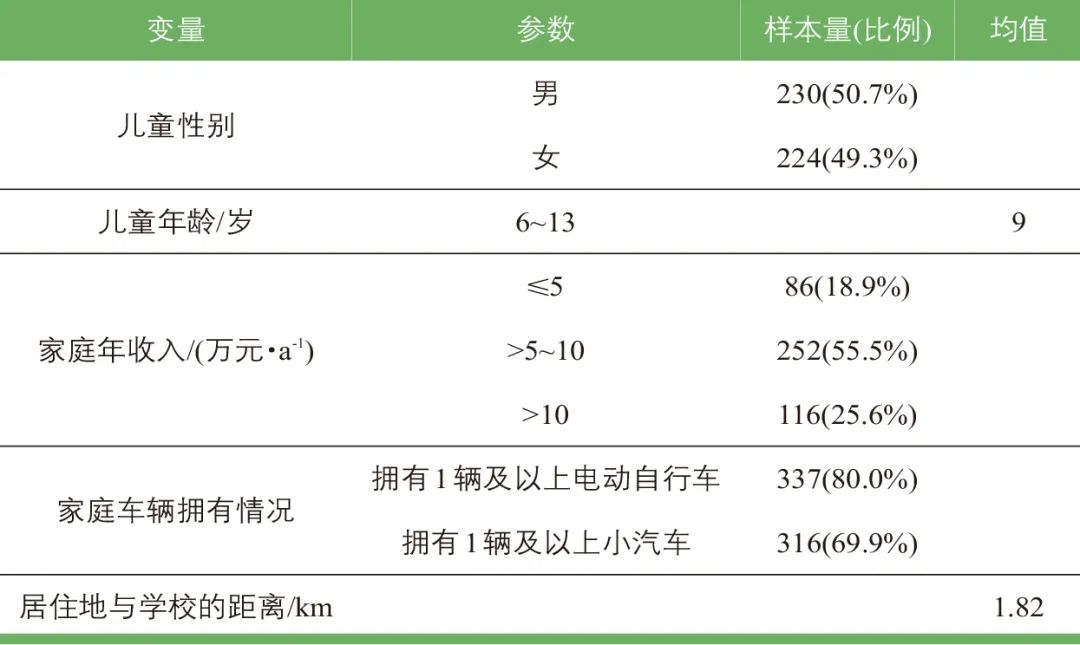

从3.2万户家庭中筛选出家庭454个(见图2)、受访者1 362人。数据特征统计(见表1)包括儿童性别、儿童年龄、家庭年收入、家庭车辆拥有情况以及居住地与学校的距离。样本男女比例均衡,男孩占50.7%,儿童年龄范围为6~13岁,平均年龄9岁。超过一半的家庭属于中等收入(>5~10万元·a-1),可能的原因是双职工家庭因素降低了收入差距。在双职工且有学龄儿童的家庭中,拥有电动自行车和小汽车的比例高达80.0%和69.9%。根据《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)要求[22],小学的覆盖半径为500 m,对应800 m出行路径距离。而在研究样本中,居住地与学校的距离平均为1.82 km,67.2%的儿童在800 m范围外,该距离影响了儿童通学的出行方式选择。

图2 研究区域与样本家庭分布

表1 数据特征统计

由于居民出行调查数据提供了出行的出发和到达时间,但没有学校的上下学时间和职工家长的上下班时间,因此本文进行相应处理。通过走访调查发现,昆明市儿童上学时间一般为7:45,8:00和8:30,因此将儿童到达时间与3个时刻对应,与到达时刻最接近的时刻为学校的上学时间。由于儿童放学时间差距较大,因此将儿童从学校离开的时间减去5 min作为学校的放学时间。家长的上下班时间则以整点或者半点为准,即在X:00—X:30到达的则上班时间设为X:30,若在X:31—X:59到达则上班时间设为X:00+1:00。例如一位家长到达工作地的时间为7:51,则上班时间设为8:00。下班时间做相同处理,即在X:00—X:30(含X:00与X:30)离开工作地则下班时间设为X:00,若在X:31—X:59(含X:31与X:59)离开工作地则下班时间设为X:30。

上下学情境下

时间匹配值的划分

1

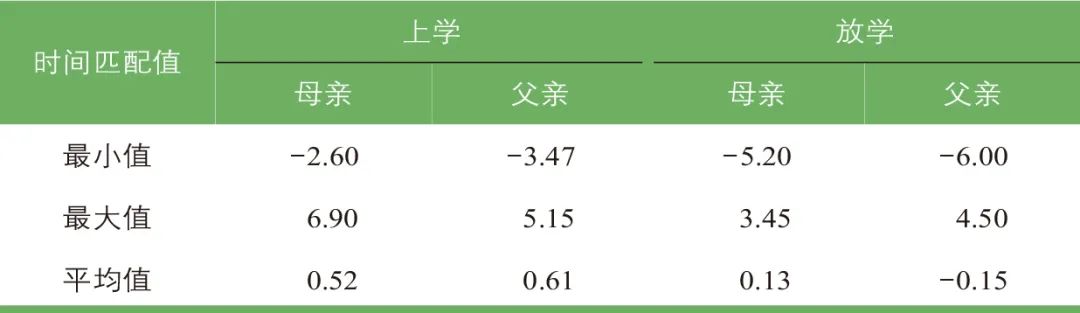

时间匹配值的计算

通过上述测度方法,分别对家庭中儿童与职工家长的时间匹配值进行计算(见表2)。结果显示,放学的时间匹配值显著低于上学的时间匹配值。其中上学时父母时间匹配值较为接近,放学时父母时间匹配值差距拉大。最小时间匹配值出现在下午放学时与父亲的时间匹配中,最大值出现在上学时与母亲的时间匹配中。上学时,父亲的平均时间匹配值为0.61,高于母亲的平均时间匹配值0.52,二者的平均时间匹配值较接近;然而放学时,母亲平均时间匹配值0.13高于父亲平均时间匹配值-0.15,说明放学时父亲接送儿童受到时间制度的约束较强。上学与放学的平均时间匹配值差异远大于父母之间的差异,这体现了考虑上下学时间情境的重要性。

表2 时间匹配值统计

2

时间匹配值的划分

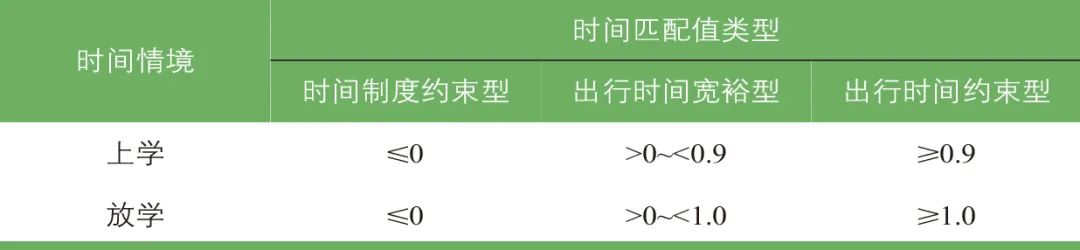

根据式(5)和式(6),上午送儿童到学校时,时间匹配值为1表示父母在送完儿童后恰好能在上班时间到达。由于上班时间的刚性需求,家长只能在此之前到达,并且上班出行时段通常是早高峰时段。因此,本文将上学时间匹配值≥0.9的行为定义为出行时间约束型,表示这部分家长在完成送儿童上学任务时受到出行时间的约束较大;将时间匹配值为>0~<0.9的行为定义为出行时间宽裕型,这部分家长有较宽裕的时间完成接送任务;将时间匹配值≤0的行为定义为时间制度约束型,表示这部分家长能否完成接送任务受到工作时间制度与学校时间制度的约束。

下午放学与上学的时间情境发生变化。上午送儿童到学校时通勤与通学高峰时段重合,出行时耗不确定性较大。而下午各学校放学时间不同、公司企业下班时间也不同,且下午时间相对充裕。因此,将放学时间匹配值为>0~<1.0的行为定义为出行时间宽裕型、时间匹配值≤0的行为定义为时间制度约束型、时间匹配值≥1.0的行为定义为出行时间约束型(见表3)。

表3 时间匹配值的划分

通学出行方式的时空特征

为了掌握昆明市儿童通学出行方式的规律,本文从空间和时间角度对454个双职工家庭儿童通学出行方式总体特征进行分析。

1

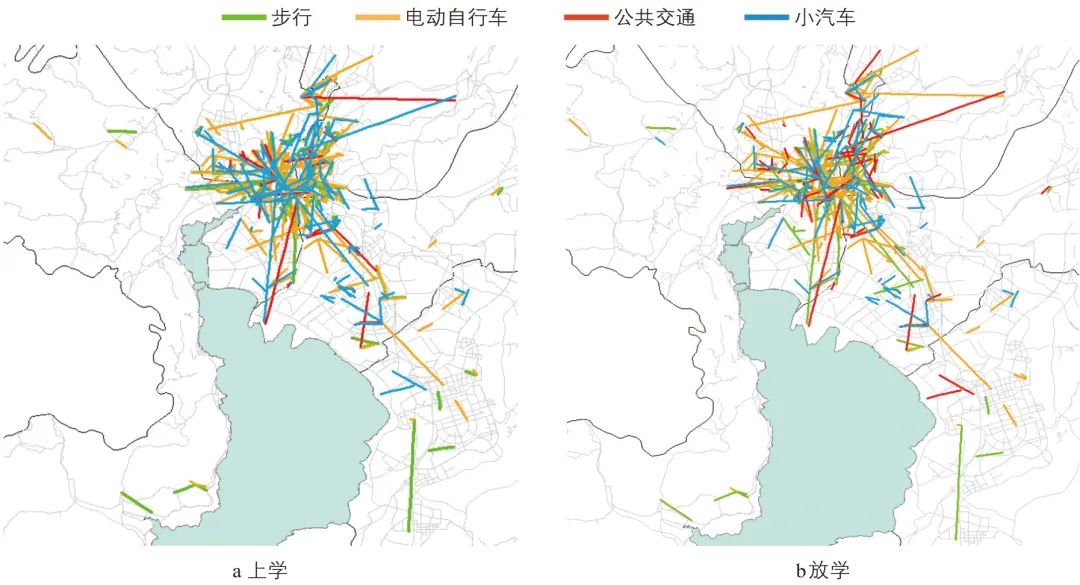

通学出行方式空间特征

随着城市交通网络不断完善,儿童通学出行方式呈现出多元化的特征。电动自行车、小汽车、步行成为主流交通工具。电动自行车以其轻便、经济、停车方便的优势成为儿童通学出行的主导方式;由于职工家长接送的特殊性,小汽车通学出行比例跃居第二。同时,儿童上下学出行方式有所不同,放学时小汽车出行、电动自行车出行比例有所降低,公共交通出行比例增加。

随着居住地与学校的距离增加,电动自行车出行比例微弱降低,公共交通出行比例微弱增加。上学出行中,1.6 km内儿童步行上学最多,而在1.6 km以后儿童步行上学剧烈减少,此时,小汽车出行开始增加。放学出行中,0.8 km内儿童步行回家的人数增加;不同的是,乘坐小汽车回家的儿童减少,说明在放学时儿童更倾向选择非机动交通出行(见图3)。

图3 不同交通方式的通学出行距离分布

2

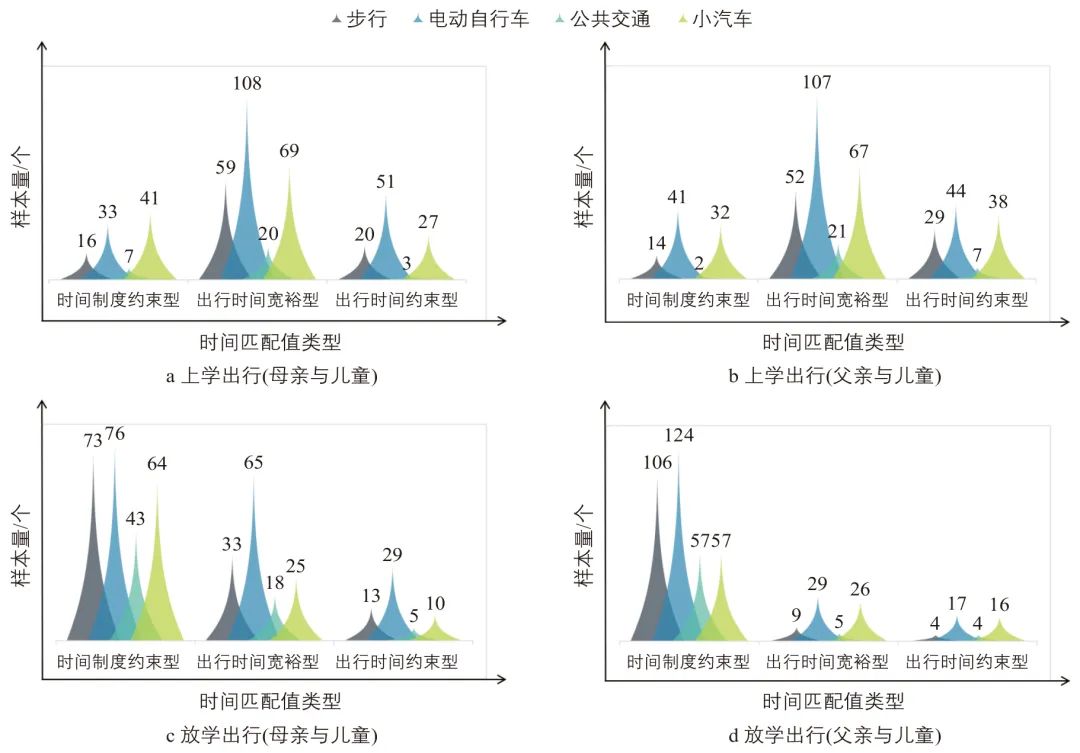

通学出行方式时间匹配特征

上学与放学时间情境下父母时间匹配值类型存在显著差异(见图4),该结果验证了对上下学时间进行划分的重要性。在上学的时间匹配值类型中,父亲与母亲均为出行时间宽裕型的比例最高,分别为56.4%和54.4%;在放学的时间匹配值类型中,父亲与母亲均为时间制度约束型的比例最高,分别为56.4%和75.8%,这是由“三点半难题”导致的结果。

图4 不同时间匹配值类型的出行方式分布

上学出行中,母亲的时间匹配值类型为时间制度约束型时小汽车出行比例最高,而出行时间宽裕型和约束型中则是电动自行车出行比例最高,即时间制度约束会增加儿童小汽车通学出行的可能性。而在父亲的时间匹配值类型中,出行时间宽裕型与母亲较为相似;时间制度约束型的电动自行车出行比例最高、小汽车出行比例次之;出行时间约束型的小汽车出行比例低于电动自行车出行比例,但小汽车出行比例高于同类型的母亲,即父亲出行时间约束也会增加儿童小汽车通学出行的可能性。

放学出行中,母亲的时间匹配值类型为时间制度约束型时,小汽车、电动自行车和步行比例最高;而父亲在时间制度约束型中小汽车出行仅为电动自行车出行的一半。相比于母亲,父亲为出行时间宽裕型和约束型时儿童步行出行比例下降较为剧烈。

结果分析

为了研究时间匹配与通学出行方式选择的联系,本文采用多项Logit模型估计儿童通学出行方式。回归分析结果如表4所示,样本回归结果的R2均大于0.5,模型解释力较好。

表4 儿童通学出行方式的多项Logit回归(以步行为参照)

1)p<0.1;2)p<0.05;3)p<0.01。

回归结果显示,在家庭属性中,居住地与学校的距离是导致儿童步行出行比例降低的一个重要原因,这一因素对儿童上学出行影响更大。其次,家庭年收入会显著影响儿童上学出行方式,低收入家庭更倾向于步行出行,高收入家庭更倾向于小汽车出行。然而,无论是上学还是放学,家庭年收入对电动自行车出行均无显著影响。拥有小汽车的家庭中儿童小汽车通学出行概率增大,拥有电动自行车的家庭也有相似规律。

在父母属性中,儿童与父母的时间匹配程度对通学出行方式有显著影响:

1)母亲属性。

上学出行中,母亲与儿童的时间匹配值类型为时间制度约束型时更倾向小汽车出行,该现象可能的原因是家庭通常选择小汽车接送来缓解时间制度的约束。放学出行中,母亲与儿童的时间匹配值类型为时间制度约束型时更倾向于步行出行,这是由于放学接送时间相对于上学更宽裕,且有晚托班以及学校政策等给时间制度约束以缓冲。

2)父亲属性。

上学出行中,父亲与儿童的时间匹配值类型对儿童通学出行方式无显著影响。放学出行中,父亲与儿童的时间匹配值类型为时间制度约束型对电动自行车、小汽车出行产生负向影响,即更倾向于步行出行。可能的原因是父亲为时间制度约束型时通常由母亲接送来缓解父亲与儿童时间匹配上的限制。此外,父亲与儿童的时间匹配程度对儿童公共交通通学出行无显著影响。

值得注意的是,母亲接送会对儿童公共交通和小汽车上学出行产生负向影响,同时对电动自行车和公共交通放学出行产生负向影响,表明母亲接送儿童时更倾向于步行出行。父亲接送会对儿童公共交通出行和小汽车上学出行产生负向影响,同时对电动自行车和公共交通放学出行产生负向影响、对小汽车放学出行产生正向影响,表明父亲接儿童放学会增加小汽车出行的概率。双职工家庭中,在父亲工作时间长、与儿童通学时间严重不协调时,母亲通常会选择一份与儿童时间较为匹配、地点离居住地较近的工作来完成接送儿童的任务,这为母亲步行接送儿童增加了可能性。家长与儿童时间匹配程度的显著性反映了时间制度对出行决策的重要性。

结论

本文从时空间行为规划出发,针对儿童通学时间与家长通勤时间的匹配性分别计算了上学和放学时间匹配值,进而划分了3种时间匹配值类型,并采用多项Logit模型分析父母不同时间匹配值类型对儿童通学出行方式的影响。主要研究结论如下:

1)城市的时间制度会对家庭出行产生约束,具体表现为父母时间制度约束对儿童通学出行方式产生显著影响。尤其是上学出行,出行时间宽裕型家庭中儿童步行通学可能性增大。城市空间规划是引导城市时空间行为最直接、最基本的手段,尤其是强调设施邻近性与可达性的规划已在国内外广泛应用。城市空间规划可以降低个体与家庭时间上的约束,而时间资源可利用性的增加往往可以缓解城市空间的不足。因此,在城市规划中应注重时间、空间、行为的整合,以谋求社会整体可持续发展。

2)家庭属性及父母与儿童的时间约束会影响通学出行方式选择。低收入家庭更倾向于步行通学出行,高收入家庭更倾向于小汽车通学出行。无论是上学还是放学,家庭是否拥有小汽车均会显著影响儿童通学出行方式。其次,与放学相比居住地与学校的距离对上学出行方式影响更大。在居住地与学校距离不变的情况下,时间匹配程度及上下学情境的变化引发儿童通学出行方式的改变,说明在制定鼓励学生步行通学出行的政策时,要重视时间制度与上下学时间情境的影响。

《城市交通》2024年第2期刊载文章

作者:何保红,郭静辉

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2025025期

编辑 | 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):何保红 | 时间匹配程度对学龄儿童通学出行方式的影响

规划问道

规划问道