【摘要】当下,城市规划的精细化趋势正在改变我们对空间实践的理解,不仅包括物理现实的营造,还涉及建成环境的运营和更新,以及使用者对空间的再创造。对此,规划研究应提供处理繁杂信息、协调异质行动者的理论工具。然而现有的组装思想善于描述现实集合的变化,缺乏对变化具体来源的理论和方法进行再现、分析和评判。为填补这一空白,本文重温了德勒兹关于“潜在”的本体论,作为变化来源的解释,并引入“边界空间”的概念和图绘方法,以作为规划学科的分析工具;此外,以北京旧城旧鼓楼社区为例,追踪了“疏解整治促提升”行动前后物质空间、居民行动、个体记忆以及更广泛的城市历史的互动。通过一系列图绘,研究发现:边界空间潜在网络与现实集合节点具有趋于一致的作用特征,可以提醒规划工作者在城市更新实践中顺应这种作用力。

组装思想(assemblage thinking)【assemblage在现有研究中有时译为“组装”,有时译为“集合”。为保持行文流畅,本文用“组装思想”指assemblage thinking,用“现实集合”指actual assemblage。“组装”和“集合”对应的英文术语都是assemblage】擅长处理异质行动者之间变化的联系。它自1990年代后半叶被引入社会学和人文地理学以来,已经成为一种备受欢迎的后结构主义研究工具。“组装”源于法语“agencement”,其词义的核心是对象(object)及其认识(perception)之间的关系【agencement引用的文献原文如下:For Deleuze and Guattari, a philosophical concept never operates in isolation but comes to its sense in connection with other senses in specific yet creative and often unpredictable ways. This in connection with already provides something of the sense of agencement, if one accepts that a concept arises in philosophy as the connection between a state of affairs and the statements we can make about it. Agencement designates the priority of neither the state of affairs nor the statement but of their connection, which implies the production of a sense that exceeds them and of which, transformed, they now form parts.”(“对于德勒兹和瓜塔里来说,哲学概念从不孤立地发生作用,而是在与其他含义的联系中获得它的含义。这种特定联系以创造性的,往往是不可预料的方式出现。如果哲学中的概念是作为情景和我们能够对它做出的说明之间的联系而出现的,那么这种联系就已经提供了关于agencement含义的线索。Agencement既不指示情景或说明的优先性,而是指示他们的联系的优先性,这种联系暗示了超越了他们的意义生产和他们所构成的东西的转变。”笔者自译)本文为保持行文流畅,没有使用原文中的术语“情景”(state of affairs)和“说明”(statement),而采用了德勒兹的著作《伯格森主义》中的“对象”(object)和“认识”(perception)】:对象及其认识是同时产生的,对象在相互联系中获得各自的定义,而不是由前设经验所定义;他们构成集合的同时也改变着自身,产生了超越他们本身的意义。组装思想不仅处理人和人之间的联系,物质环境、非物质的理念、精神、情感、历史等都被看作平等的“行动者”参与集合【“行动者”是集合思想中的一个简化说法。更准确的术语应该是拉图尔(Latour)提出的“行动者网络”(Actor-Network),以强调行动者及其之间的联系的共同塑造作用】。

在组装思想下理解城市的第一个思维转换,就是要把空间当作通过认识而使行动者关联起来的集合。不同的认识构成不同的集合,城市的局部空间可以相互交叠。第二,集合即时地构建——对象之间如何在不受制于前设规律而取决于那时那地的情境下进行联系。对象的出现和离场造成集合的解构和重组,即空间的变化。第三,行动者和联系应是具体的。“知识不能在具体的集合之外被认识或想象”。无论言语还是图像,都不能脱离具体对象,以尊重每一个行动者的差异性【如上文所述,德勒兹认为概念作为认识的产物,是通过联系附加具体对象之上的另一行动者,而不能替代对象,更不是对象的本质。认为具体对象优先于抽象概念的价值判断的观点来自拉图尔】。也就是说,应当将每一个局部空间都当作特例来观察,而不是寻找“一招鲜”的营造范式。综上,集合思想擅长处理动态的、具体而微的信息,与当下城市更新的精细化需求相一致。地段调研中具体行动者及其之间的联系可以用集合来描述,空间实践行动的影响也可以用集合的变化来呈现。

组装理论虽然擅长描述现实集合的变化,但并不能解释这些变化的来源。异质行动者是在何种作用力的驱动下相互关联,导致城市空间变化的?他们的联系如何创造出超越他们本身的意义?对此,主流社会学者的描述往往概括且抽象,将变化归因于与“不在场之物”的联系、现实的“溢出”、“未实现”的能力等等,而吝于解释这些概念指称的具体内容。例如:有城市学者指出,居民对城市历史和日常生活的想象是城市空间中潜在创造力的源头。同样,居民的想象又具体是什么,他们如何基于历史和日常生活展开想象?组装思想并没有提供专门的理论阐述或例证。目前组装思想下的城市研究尚未将即时的微观空间情境与社区、城市、国家的普遍历史联结起来进而评估特定实践行动。

德勒兹指出,现实与潜在共同存在、相互构建。现实变化不是自发而来的,而是源自潜在的影响。潜在在本体论意义上是一个由差异关系构成的整体性存在。它处于持续的自发性运动中,其运动方式是“分化”(differentiate),即改变自身,与自身构成一种差异关系。潜在与现实之间也是一种差异关系。现实中对象之间的联系由一部分潜在的差异关系分化而成。

潜在存于每一个现实的时空片段中,但是它本身不可被认识。一旦被看见、想象或描述,潜在就变成了现实中的、与自身不同的东西。在现实中,我们能够感觉到潜在的种种迹象,如情境中不可言喻的氛围的张力、将要涌现而尚未清晰的记忆、抢在意识之前做出行动的身体冲动等。这些游弋在认识边缘的经验超出了图像和词语的再现能力,让我们感叹直觉的丰富和表达的贫瘠,这就是潜在与现实的差异。正因为潜在先于意识作用于现实,它的效果可以不受规则、习惯和理性限制,从而推动现实空间创新。

“边界”是建筑学的传统术语之一,对它的使用最早可以追溯到亚里士多德【他将边界与场所概念等同,解释为包裹在身体之外的一层非物质的膜】。如今,它的内涵已经具有社会和心理的指向。当代规划学者注意到城市空间中的边界既在这里,也在那里,处于异质元素的交汇之所。城市研究用“边界”及其近义词(如“阈限”[threshold]、“之间”[in-between]、“多孔”[porosity])指称城市空间中突破限制的力量(如城市社区中的身份重塑;物质对象给定功能的悬置;公共空间中计划之外的行动对规定的突破;等等)。从组装思想的视角看,异质元素的聚集之所即认识伪装被揭开的处所,也就是潜在联系现实的处所。可以说,“边界”具有解释空间变化的思想基础。因此,本研究发展“边界空间”概念,构建在城市空间中有具体指向的潜在—现实联系的解释框架,将其建筑学定义与组装思想互相融通。

“边界空间”是潜在与现实相互开放和联系的媒介。它可以处于任何地理位置,而不必须以墙体、围栏等材料分界线作为物理分隔的标记物。例如:有些北京旧城中的大杂院居民会对闯入的陌生人进行询问,有些则不理会。差异化的认识导致了不同的行为,即时地呈现潜在—现实联系,标记着一个在现实中涌现的边界空间。

为实施《北京城市总体规划(2016年—2035年)》,配合发展南部的雄安新区和东部的“北京城市副中心”,北京市人民政府针对违法建设、占道经营、无证无照经营和非正式“开墙打洞”组织开展了“疏解整治促提升”专项行动(下称“疏整促”)【系列行动还包括首都核心区“背街小巷环境整治提升三年(2017—2019年)行动”,后续的2020—2022年整治行动范围扩大到北京城市副中心和其他城区】。2017年1月—8月,全市共拆除违法建设3834万㎡,整治“开墙打洞”行为约25067处,改造了3000余条背街小巷。这次广泛而迅捷的行动对城市物质空间的改变显而易见,但是它对潜在与现实关系的影响尚未可知。

在对旧鼓楼社区的反复回访中,我们获得当地居民基于个体日常生活经验地对城市历史的解读,从中分析具体的潜在行动者和不在场行动者。例如:后马厂胡同的一条分支由于植满花卉瓜果而被当地人亲切地称为“花卉小巷”。一位在附近居住了30多年的受访居民“红衣奶奶”指出,该巷之美不限于物质环境——“你这胡同我就说够好的,谁家有房子都不冲外租。这胡同一个外地人都没有,我们那一院里头就五户外地人……这是去年的事,就早起时候,8点多钟,闯进去一个小伙子……我就问他,‘你找谁啊?’他不说话。‘你怎么进门不言语啊?’他也不说话。我就说‘你怎么进门不言声呢’?扭头就跑!一开始不认为他是坏人,认为他是找人的找错门了呢!”(访谈日期为2014年3月6日08:33)

事实上,这段话直接谈论的是四合院拆分出租带来的安全隐患,同时暗示了居民对外地人租户和杂院混居的不满。花卉小巷的良好环境被归因于住户都是“老北京”。红衣奶奶自称是个“爱管闲事的老太太”,她每天到巷口活动,顺便帮助花卉小巷居民看守成熟的瓜果,惩戒破坏环境的过路人。基于红衣奶奶的责任心,就能理解她对不负责任的杂院邻居的谴责。

在这个情境中,“主动维护社区秩序”是个不在场行动者,是红衣奶奶不必反思就会做出的行动。如果追问,为什么红衣奶奶默认邻居应该对社区秩序负责呢?我们就找到了一个潜在行动者,即“主人翁意识”,它是在文化中累积而来的社会规范,是城市总体历史的一个构成部分。“主动维护社区秩序”是红衣奶奶对它的解读,是她负责任行动的动力源头。

这一情境还存在更多的潜在行动者。例如:闯入者可以轻易进入红衣奶奶的院落,是因为“大量四合院被拆分居住”。这一不在场行动者是居民在访谈中提到的具体解读,它指向了历史中旧城的无序建设,尤其是1974—1983年间“允许单位和个人用‘扩推接’方式改造”安置人口的政策,该政策也是一个具体的潜在行动者。

通过上述例子,我们发现“四合院都成了大杂院”与“主动维护社区秩序”之间存在联系。此外,“主人翁意识”与“允许单位和个人用‘扩推接’方式改造”本来是不同类型的历史积淀,出现于城市的不同时空,但当他们成为潜在中的行动者之后,反而能共同影响同一个现实情境。红衣奶奶的叙述即是潜在网络整体地影响现实城市空间的一个例子。

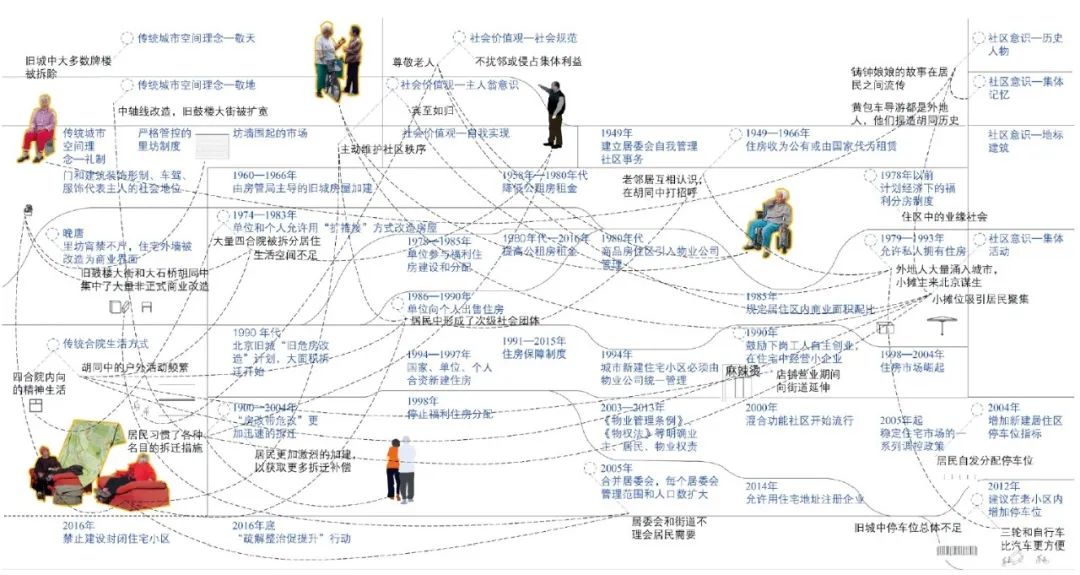

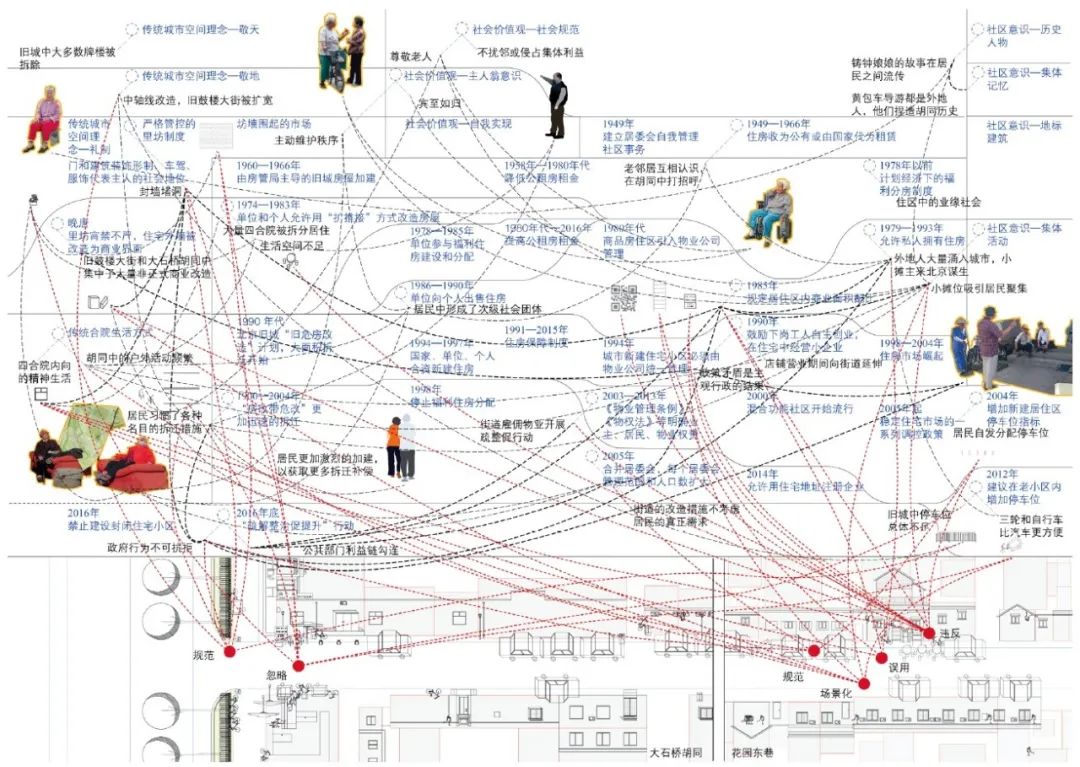

注:蓝色文字代表潜在行动者,细实线区分了潜在行动者在历史中出现的时代和类别;黑色文字代表不在场行动者,对其作出解读的居民和解读所涉及的物质行动者用图像表示;灰色虚线代表行动者之间的联系。

图1 旧鼓楼社区的潜在网络(疏整促之前)

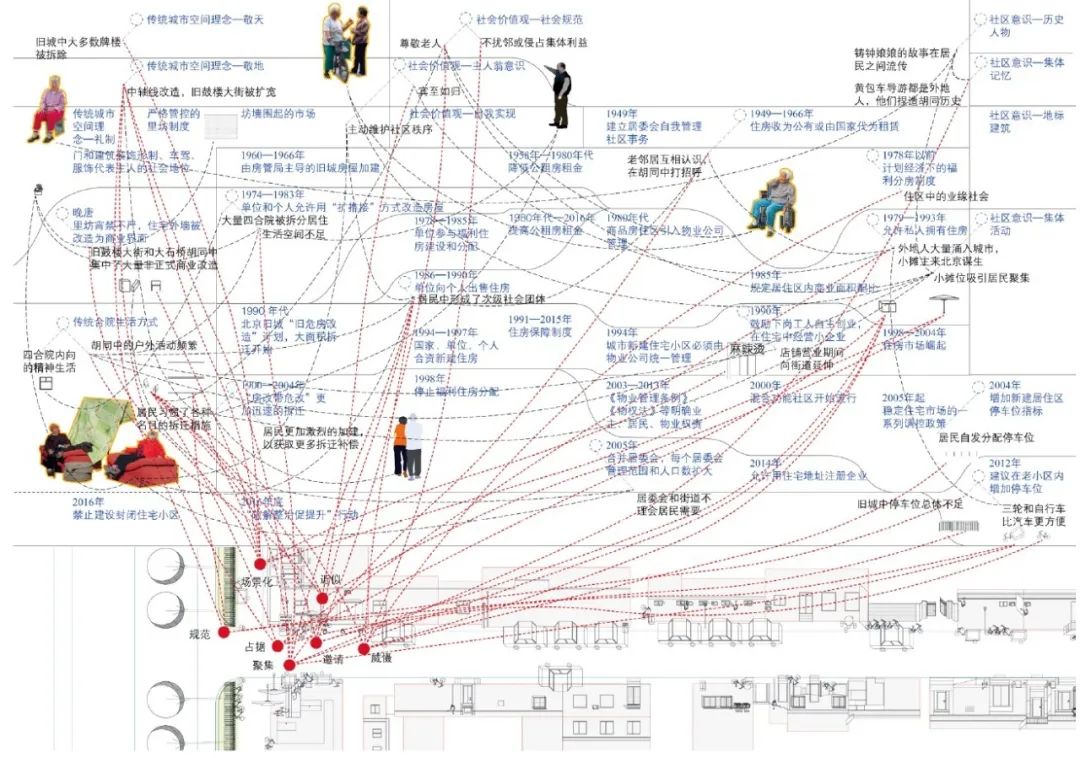

注:图中被黑色实线联系的照片呈现同一种效果;红色虚线联系着共同构成这些情境的物件。

图2 大石桥胡同口多样的空间情境及其效果

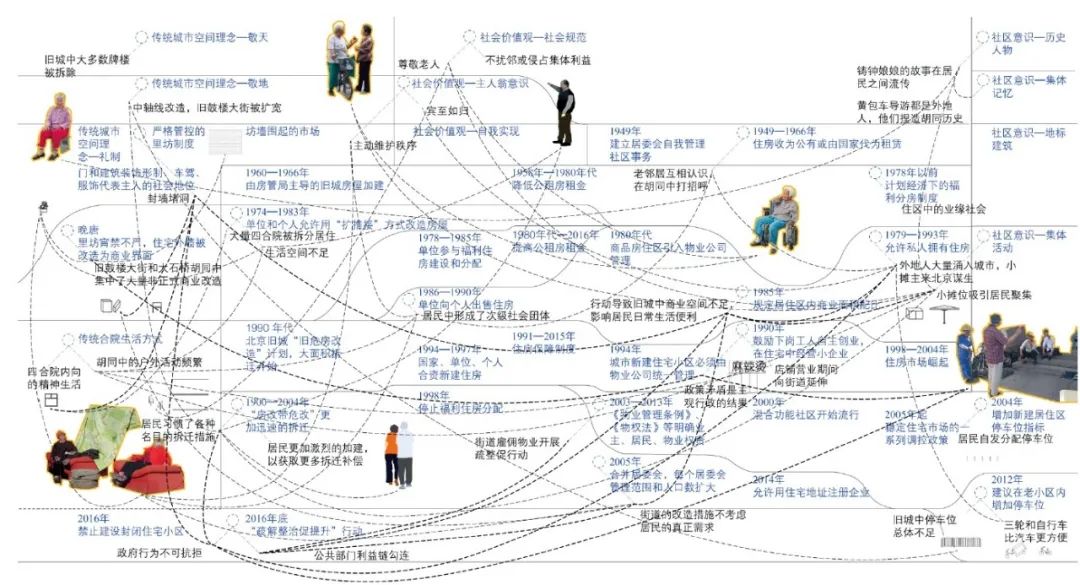

注:现实物质空间的图像被置于潜在领域的下方;红点表示集合的效果,置于他们被实现的地点;红色线条表示潜在与现实的联系。

图3 大石桥胡同口的边界空间(疏整促之前)

在疏整促之前,边界空间的潜在网络丰富且分布比较均匀。较为突出的节点是:1979—1993年允许私人拥有住房,1986—1990年单位向个人出售住房,1990年鼓励下岗工人自主创业(默许开墙打洞),2000—2004年的“房改带危改”、“传统合院生活方式”以及“社会规范”。密集且均匀的网络表明该社区空间实践限制较少。没有哪个行动者或关系支配潜在与现实的联系,潜在网络的各个方面都能转变为现实集合。

从现实集合来看,空间中的物质对象以多种方式联系,实现多样的效果。在上一刻还是“占据”效果的货柜、招牌、座椅,随着居民的加入就立刻转变为“聚会”效果,构成新的集合。

疏整促引发了居民的广泛议论。在他们的叙述中,疏整促是“政府行为不可抗拒”,是被分派过来的任务。其中一个解读是,该行动相当于经济上的间接调控,去留是个人选择。拆除违章建设、禁止违规出租之后,居民开店成本和生活成本都有所提高。修鞋摊主由于负担不起正规店面租赁费用,已经准备离开,而随着他的离开,聚集在此的居民社会生活也将面临改变。

另一个解读的角度是疏整促的合理性。在规划文本、媒体、社区宣传中,疏整促造成人口迁移,是对有限的环境承载力的应对。然而,有专家表示,靠封墙堵洞来迁移居民治标不治本,长远之计还是要提升周边新城的吸引力。在一些居民的解读中,“街道的改造措施不考虑居民的真正需求”。还有居民发现,当下的疏整促行动与当年鼓励下岗工人自主创业是矛盾的,这也是削减该行动合理性的一个表现。一些居民将对行动的不满转移到谴责公职人员“主观行政”。相反,也有居民从道德角度认同疏整促,将配合政府行为理解为社会价值观的一部分。他们相信顺从政府的疏解要求,城市会变得美丽。“美”将“政府行为”与更普遍的道德相关联。不配合的居民则要承受社会舆论的批评。

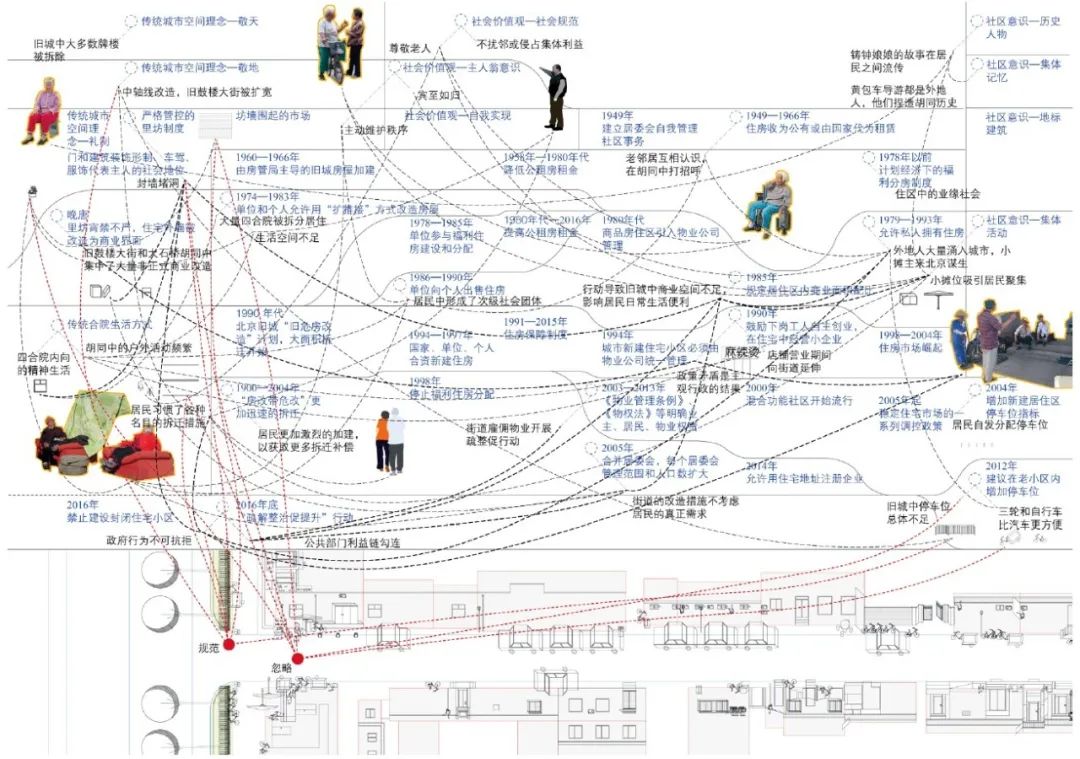

注:新增的联系用黑色粗虚线表示。

图4 疏整促之后的旧鼓楼社区的潜在网络

行动前后潜在网络的变化证明了潜在整体在分化中与自身构成差异性的关系。疏整促这项行动作为一个历史性事件已经被编织到城市的潜在网络中,不仅行动本身被广泛解读,还引起了对其他潜在行动者的重新解读,生成了新的不在场行动者。在重新分化的潜在网络中,鼓励下岗工人自主创业和1985年规定居住区内商业面积两个政策常常被居民拿来对比,因此涌现为新的节点。得知小摊很快就要被取缔,小摊提供“居民日常生活便利”和“吸引居民聚集”的功能被强化,在图4右侧区域形成更显著的节点。潜在网络图说明,疏整促行动也是社区的潜在主体,是城市现实空间变化的源头之一。

图5 大石桥胡同口物质空间变化(上图为2014年拍摄;下图为2023年拍摄)

图6 疏整促之后大石桥胡同口的边界空间

注:图纸下部左侧为大石桥胡同口,右侧为花园东巷的现实集合。

图7 2019年4月花园东巷的整治行动(左:25日晚间;右:26日中午)

边界空间的图绘过程表明,对潜在的描述可以是具体和真实的,摆脱抽象指涉。只要我们肯深入了解居民及其生活空间,历史悠久的住区就能向我们呈现它丰富的潜在网络图景。通过居民个体的解读,城市历史、社会价值观、传统文化和集体意识可以跨越时代互相联系,共同影响现实集合的构建。丰富的潜在网络是老社区持续生产新空间的变化之源。

疏整促作为城市空间历史中的一次急促但广泛的事件,是住区空间实践的主体之一。从边界空间角度,该行动改变了现实中的物质空间和社会空间,也改变着潜在网络。长期来看,它没有驱散老城区潜在—现实的联系,而是为城市注入新的历史,成了城市空间自我创造和更新的一个契机。

疏整促使得潜在网络与现实集合从一致到不一致,又从不一致恢复一致,说明边界空间具有一致化的倾向。潜在网络某个节点的现实化受限时,它所蕴藏的潜力会寻找其他契机重塑与现实的联系。因此,现实空间的改变可以解释为微观城市空间生产过程中保持潜在—现实一致性的自然趋势。更进一步,通过边界空间图绘,城市空间的这种潜在变化趋势可以被具体的追踪,这是对以往限于现实领域的集合研究的突破。

边界空间的一致性代表了政策自上而下的宏观控制和居民自下而上的空间实践的平衡状态。总体城市规划需要通过无数具体而微的城市空间落地。在小微空间更新实践中,规划从业者和社区治理要注意现实集合与潜在网络的关联,重视和疏导潜在网络重要节点的实现渠道。例如:如果我们知晓并重视“外地人涌入城市做生意”与“社区商业空间影响居民生活便利”两个不在场行动者之间的联系,就应该考虑在取消非正规经营同时提供正规的便利服务。所谓“先立后破”就是这个道理。如果只破不立,居民对生活服务的“刚需”就会鼓励“隔窗经营”的反复出现【也应注意居民继续“隔窗经营”也受其他不在场行动者的共同影响,如经营者的生存需求、其他居民经济上的好处等。潜在网络整体性强、联系多样,无法穷尽,所以组装思想家才会反对以线性因果预测现实。尽管如此,仍要努力了解一个地区具体的潜在内容。与居民越是相互了解,潜在网络的图绘就越精确,规划师和管理者就越能做出符合边界空间作用力的规划决策】,恢复边界空间一致性。

本文旨在为当代深入社区的规划工作者提供理论框架和方法指导,将海量调研资料梳理为可理解、可评价、可操作的城市空间信息资源,填补当下组装思想解释城市空间变化的来源的空白。

首先,本文重温了组装思想的德勒兹的哲学基础,将他的“潜在”作为城市空间变化来源的理论解释。我们拓展既有的建筑学术语“边界”,用“边界空间”描述潜在—现实联系,强调潜在可以通过追踪“潜在行动者”“不在场行动者”“潜在网络”以及他们的现实联系而具体化。

其次,我们深入微观城市空间进行实例研究,构建了边界空间的图绘方法作为分析工具,呈现社区居民、物质空间、城市历史对现实空间的共塑作用。研究中的城市历史具体涉及城市规划政策和实践、传统中国城市空间文化、社会价值观和集体意识等,他们作为潜在行动者在潜在的自我分化中呈现丰富变化,并通过居民个体的解读影响当下的现实空间集合构建。

第三,边界空间中的潜在联系与现实集合具有一致化倾向,以这种自然的作用力为参考,可以指导城市空间实践。边界空间图绘可以呈现潜在网络中尚未现实化的节点,作为潜在的城市空间创新点。丰富的边界空间还代表建设活动包容性和城市的社会公平性。规划从业者和社区治理者在深入了解具体地区潜在网络基础上,应该顺应潜在与现实的一致性倾向,引导两者联系向符合总体规划意图的方向流动。

第四,边界空间是从宏观城市治理到微观空间实践的历史性媒介,是城市治理主体和日常实践主体沟通交流的通道。城市规划和管理政策需要通过无数具体的小微空间实现,作为向潜在纵向拓展的媒介,政策话语通过居民的具体解读与个体记忆和情感关联影响微观空间塑造,这是有别于基于地理尺度的宏观—中观—微观过渡的新视角。

作者:朱天禹,慕尼黑工业大学,博士研究生。tianyu.zhu@tum.de

组装视角下文化创意集群差异生成分析——以上海田子坊和“南京1865”为例

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 作为潜在—现实联系的边界空间——以北京旧城旧鼓楼住区为例【2025.1期主题 · 优先看】

规划问道

规划问道