纵观中国本土城市营建,在经济、军事、政治、人口等因素影响下,原有单一城池难以适应日益增长的发展需求,故而城市外拓与城池增筑以充城市之用成为必然趋势。经累代营建逐步形成了多城格局,成为一种适应经济发展的典型空间扩张模式。“多城”体现了中国本土城市在空间扩张的演变之中注重维护新旧城市空间接续的优秀传统。

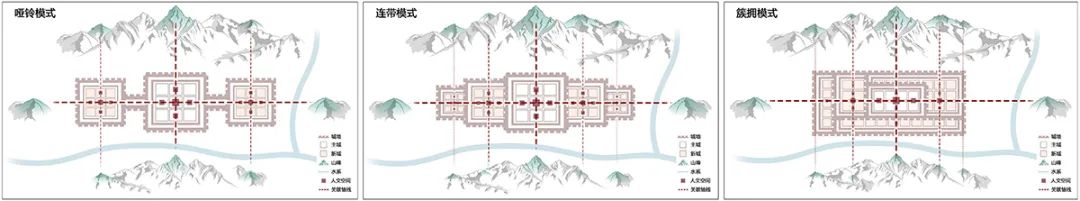

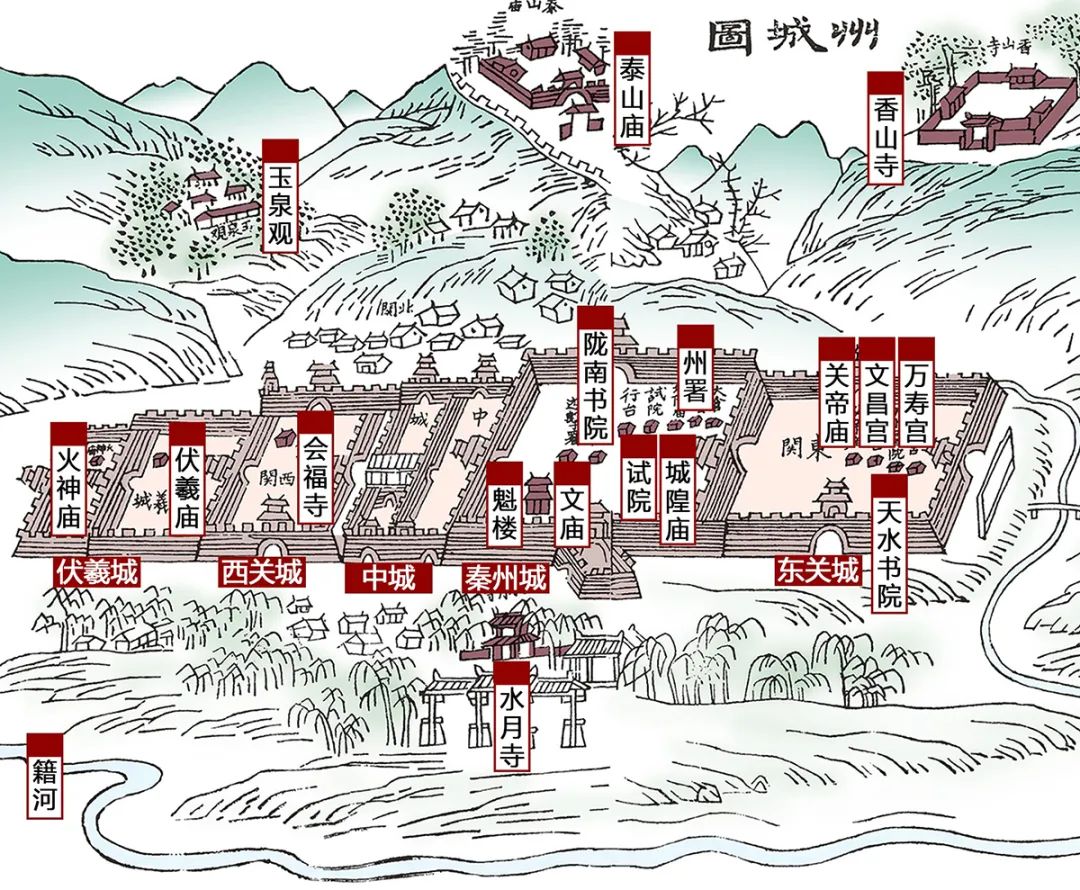

“多城”意为在主城外,筑若干次城或关城,按照城池大小和连接方式,可以分为以道路连接主城和新城的哑铃模式、以城墙连接主城和新城的连带模式,以及以城墙相连且新城围绕主城布置的群簇模式等不同多城空间组合的典型模式。

▲ 多城空间组织的典型模式

▲ 多城空间组织的典型模式

部分商贸重镇,四方百货云集,商旅往来,人满货溢,遂筑多城,或因流寇、水患侵扰,增城固守、护内安外;另有部分城市受军事战略地位影响和生态环境制约,营城之始便为多城布局,初期功能有限,待到时局稳定、经济繁荣时期,便开始改善人居环境、完善多城相连的人文秩序和空间格局。论其概要,中国城市在组织多城的空间体系时,注重结合原有空间秩序和周围山水关系,积极营建新的空间格局,并将新城的城墙楼阁、街市会馆、标志建筑、人文胜景等建设秩序与主城相契合。新城既承传统之基,又具独立之体,内外各成有机体系,与主城异而不分。

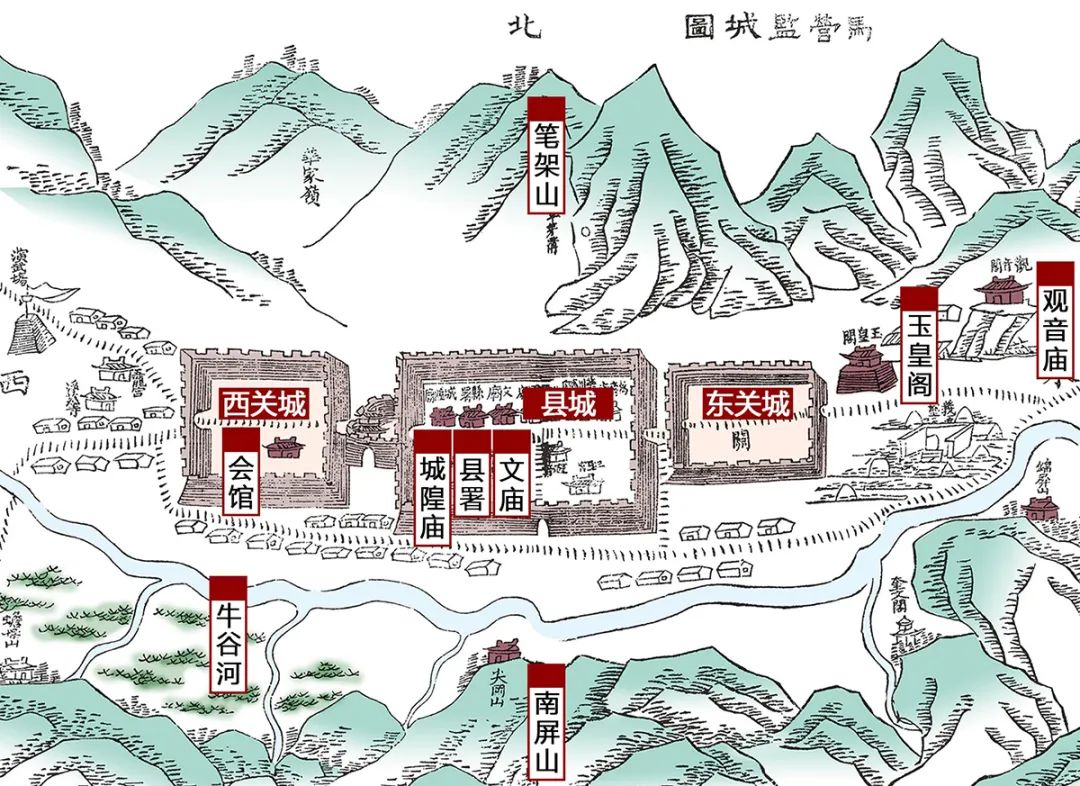

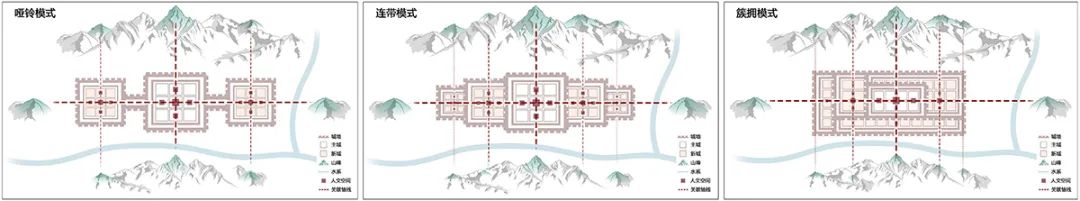

结合历史文献、城池图和实地调研,“多城”在中国古代城市规划中广泛应用,并积累了诸多宝贵经验。例如甘肃通渭为古丝绸之路重要通道,亦是联结兰州、平凉、天水等地的枢纽要地,明清时期商业鼎盛,为“甘肃四大镇”之一,轮蹄交集,城内县署文庙俱全,清凉与伏羲二山遥列城南中轴线左右,主城与东西关城组成“三城并列”之格局。

▲ 马营监城图 [引自清光绪十九年(1893年)《通渭县新志》]

▲ 马营监城图 [引自清光绪十九年(1893年)《通渭县新志》]

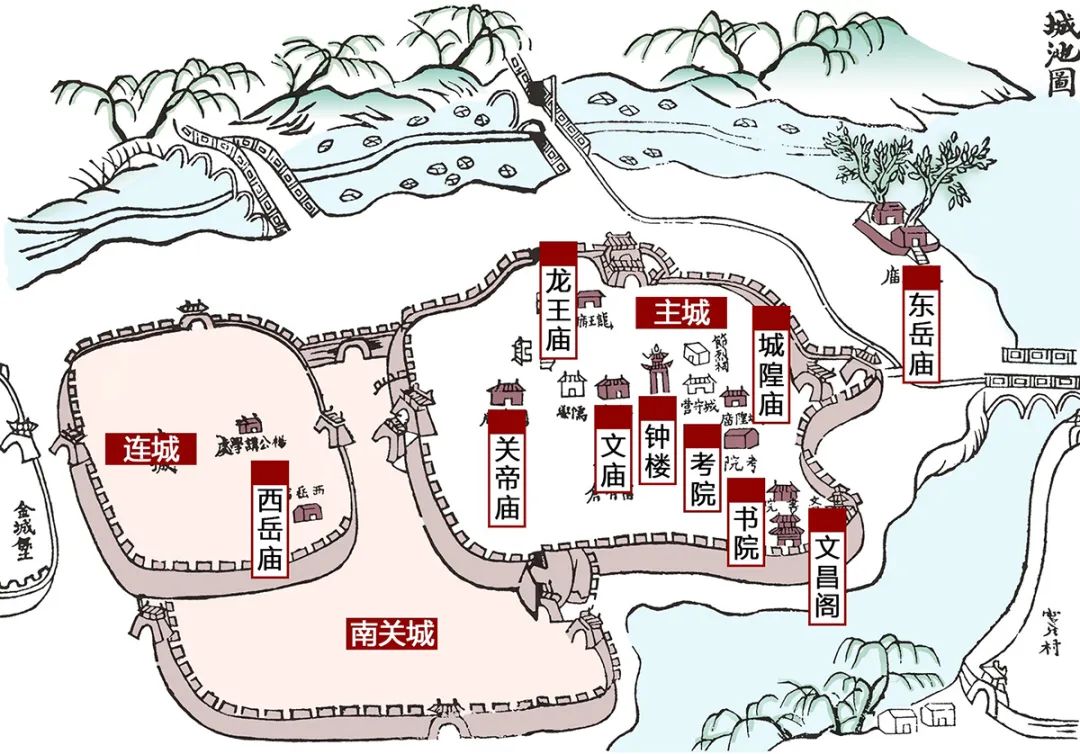

陕西富平,凭原阻河,四塞中地,胜甲关辅,明清时期经济繁盛,移民迁入,商贾赖之,诸多士人捐资助工而建,添墙筑桥,建寺捐馆,设立书院,振兴文教,经历代增修,终成多城之形。

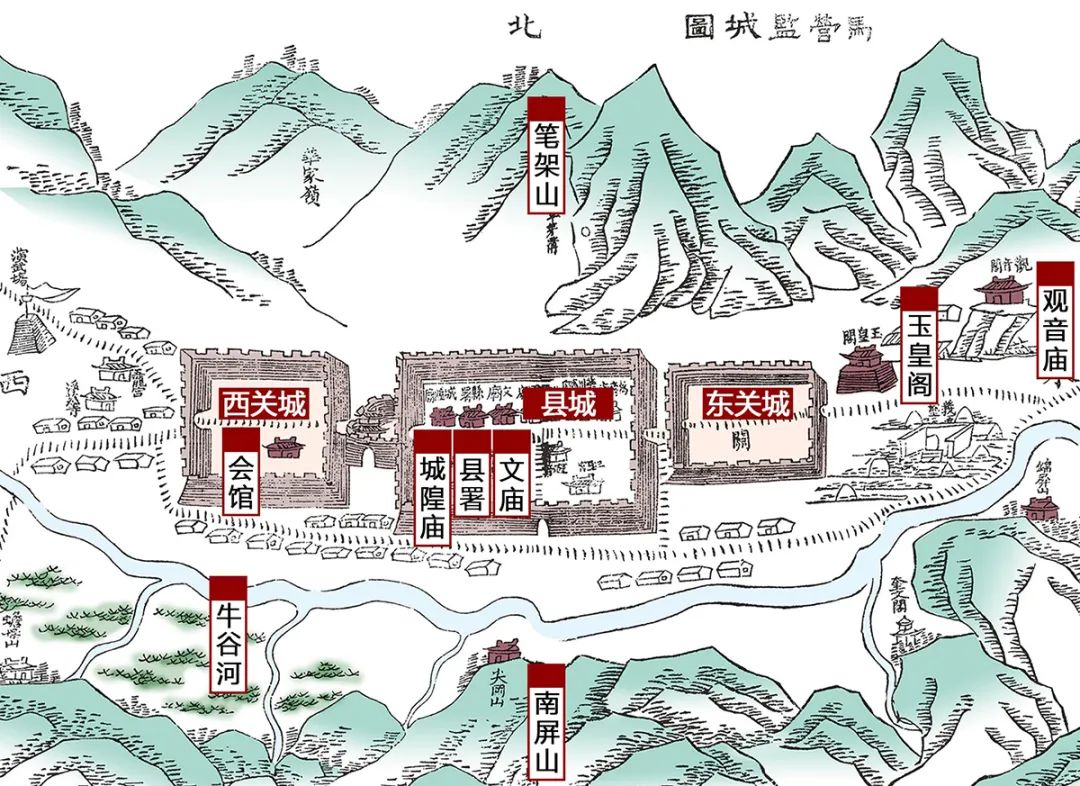

▲ 城池图 [引自清光绪十七年(1891年)《富平县志稿》]

▲ 城池图 [引自清光绪十七年(1891年)《富平县志稿》]

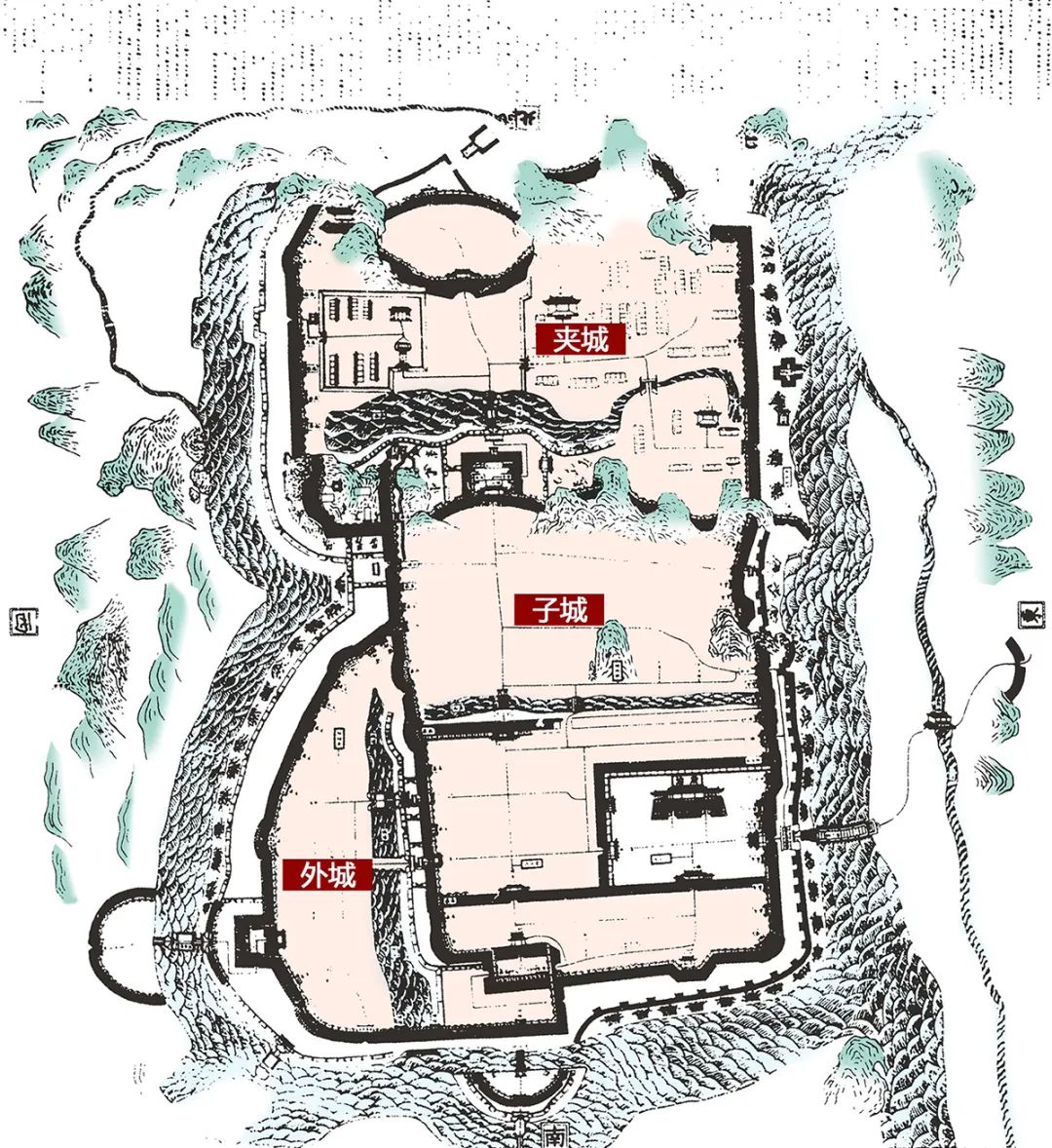

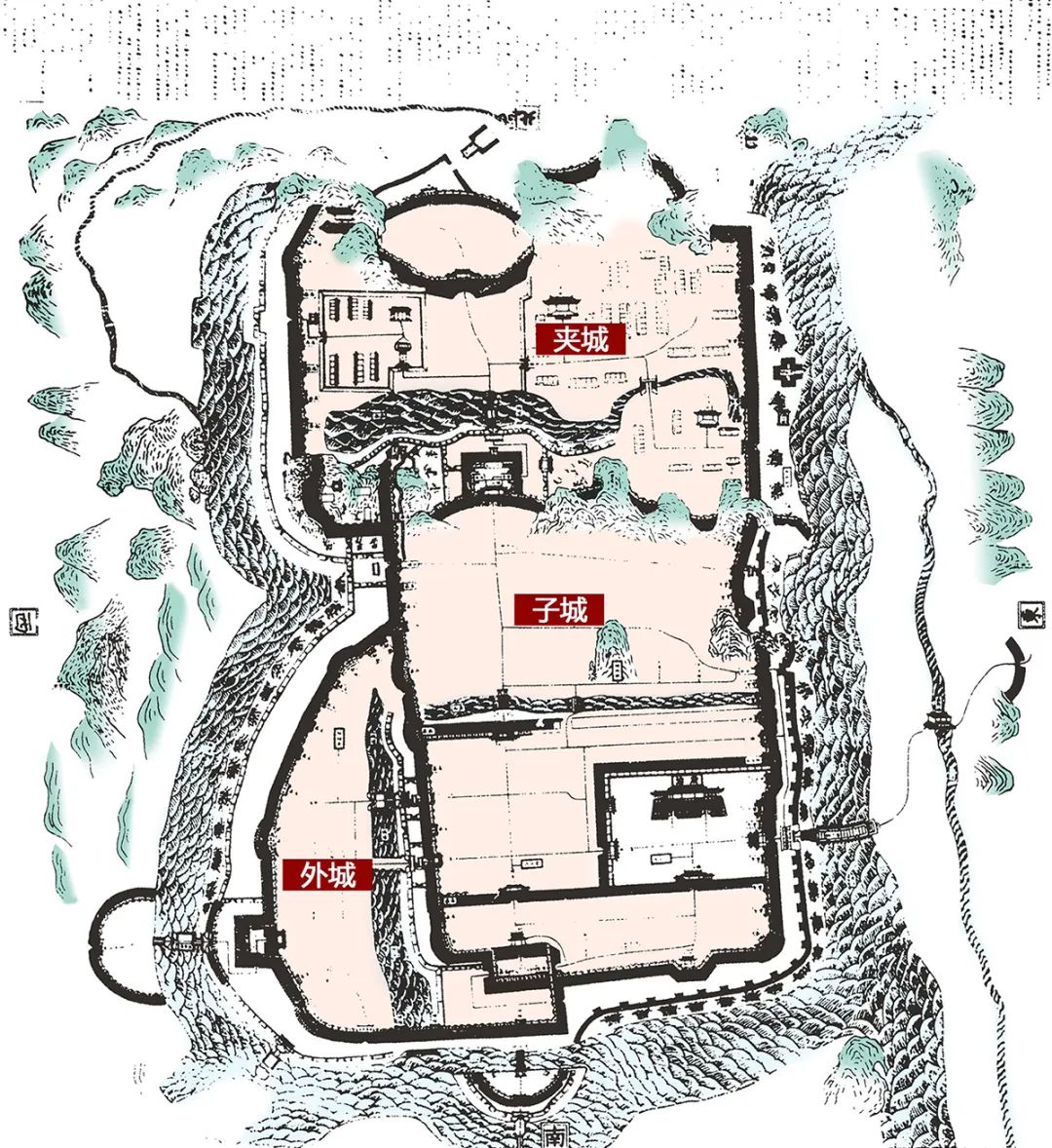

广西桂林,境域群山拱抱,江流环绕,盖岭南第一胜地,且山川奇甲天下,冠冕百粤,南北行旅,皆集于此,历经数代修筑,形成“口张底鼓、狭长袋形”的多城格局。

▲ 静江府城图 [引自郑锡煌(2005年)《中国古代地图集》]

▲ 静江府城图 [引自郑锡煌(2005年)《中国古代地图集》]

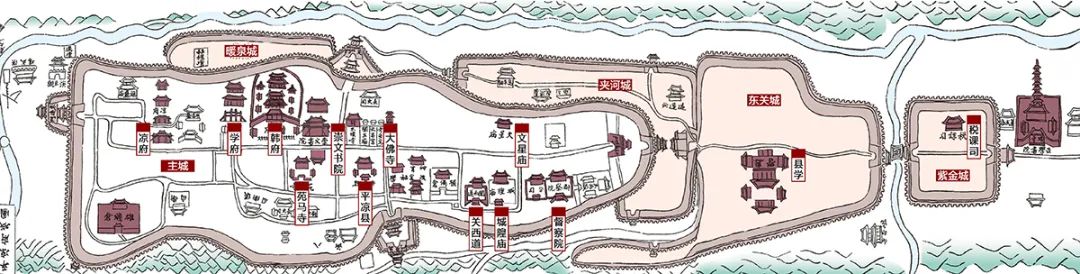

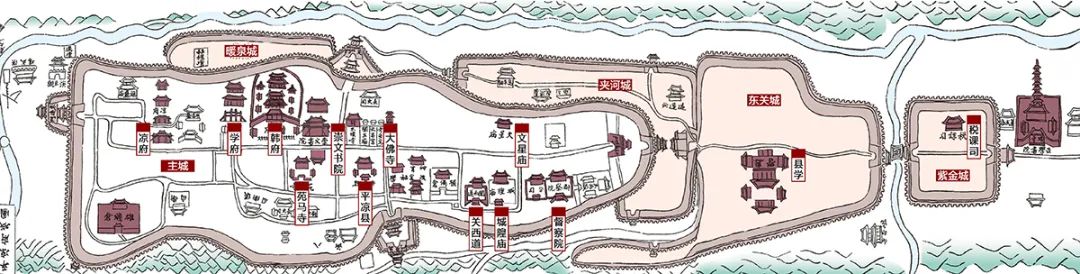

甘肃平凉,地处陇东,为陕甘宁三省交会的“金三角”,是古“丝绸之路”北线东端之重镇,明清时期陆运兴盛,为了御敌防洪,适应人口增长,稳固城内环境,维持经济发展,新建了夹河城、暖泉城、紫金城等,顺着河流流向布局,其轴线东起寺塔,西终崆峒山,沿着狭长的地形来发展城市,形成五城前后相接、多城相连的格局。

▲ 平凉府城图[引自明嘉靖三十九年(1560年)《平凉府志》]

▲ 平凉府城图[引自明嘉靖三十九年(1560年)《平凉府志》]

本文从诸多案例中遴选江苏淮安、江苏扬州、陕西延安、甘肃天水对“多城”的传统实践做进一步阐释。

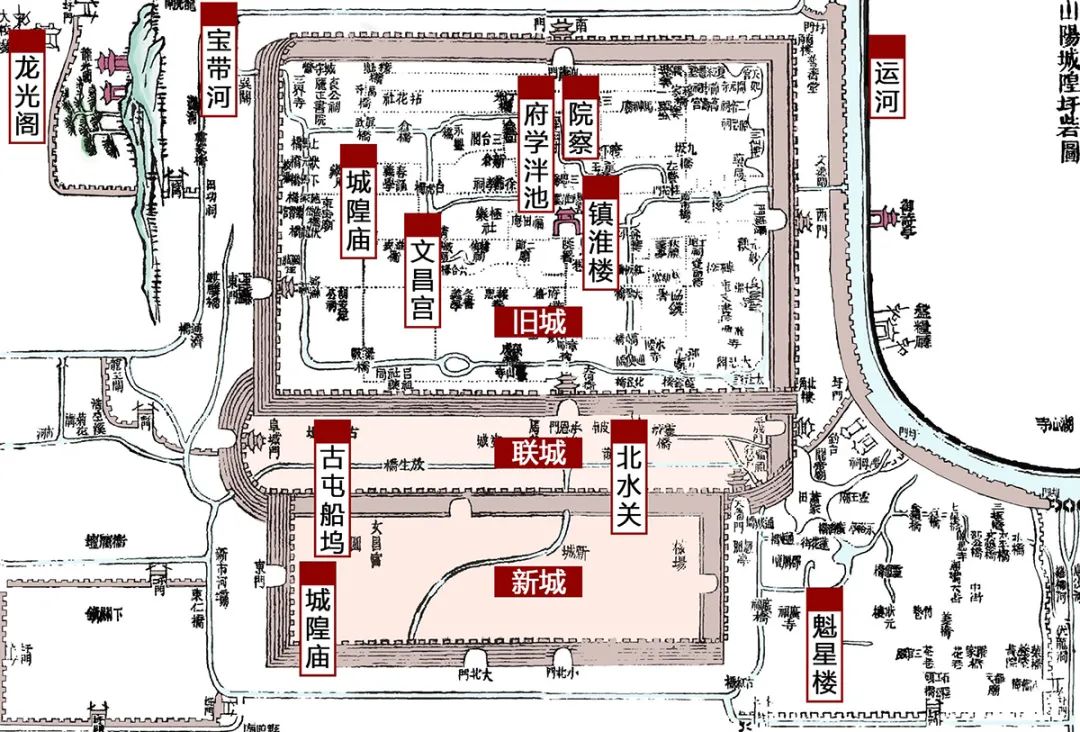

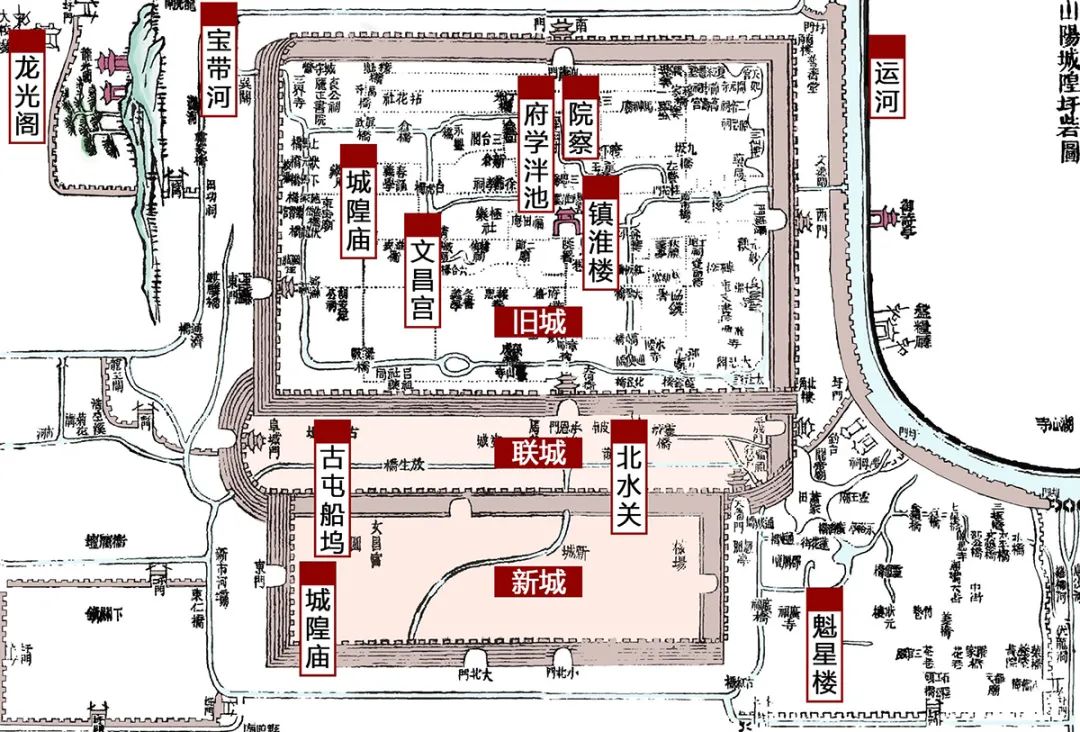

江苏淮安,北濒淮水,东临大海,南达大江,城内水系交纵,自古即为漕运之枢纽。东晋时始立山阳郡,筑旧城;元末,旧城北一带商旅往来,市井繁荣,群商皆“萃居于此,牵挽往来”,因建新城;新旧二城之间“本为运道”“皆昔粮船屯集之所”;明代倭寇猖獗屡犯,遂在旧新二城之间建联城(俗称“夹城”),以作屏障。明清时期,因运河之便,各地商贾在新城建立会馆,城内舟车鳞集,冠盖喧阗,“两河市肆栉比,数十里不绝”。旧城中央有镇淮楼(鼓楼),南北大道穿其下而过,形成三城南北相连的城市中轴线。旧城南门外引运河水,形如玉带,故名曰“宝带河”,其水“自东而西入府学泮池,回环曲折,然后下城河绕院署出北水关入联城与新城”。新旧双城并峙、互为犄角,联城位于双城之间,形成三城呼应的格局。城外东南巽地高峰增建龙光阁,为三城增添文峰耸秀、文澜钟汇之人文盛景。府城外围水系纵横,城高壕深,《天启淮安府志》称其“三城鼎峙,千里环封”。

▲ 山阳城隍圩寨图 [引自清同治十二年(1873年)《山阳县志》]

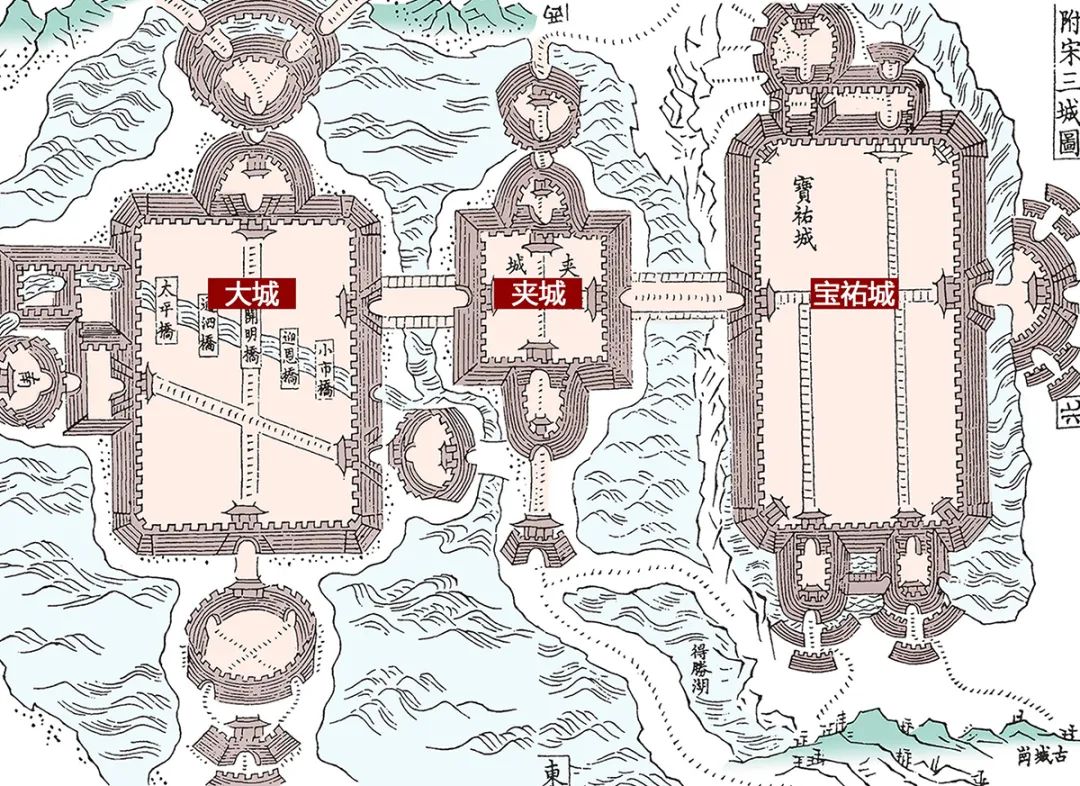

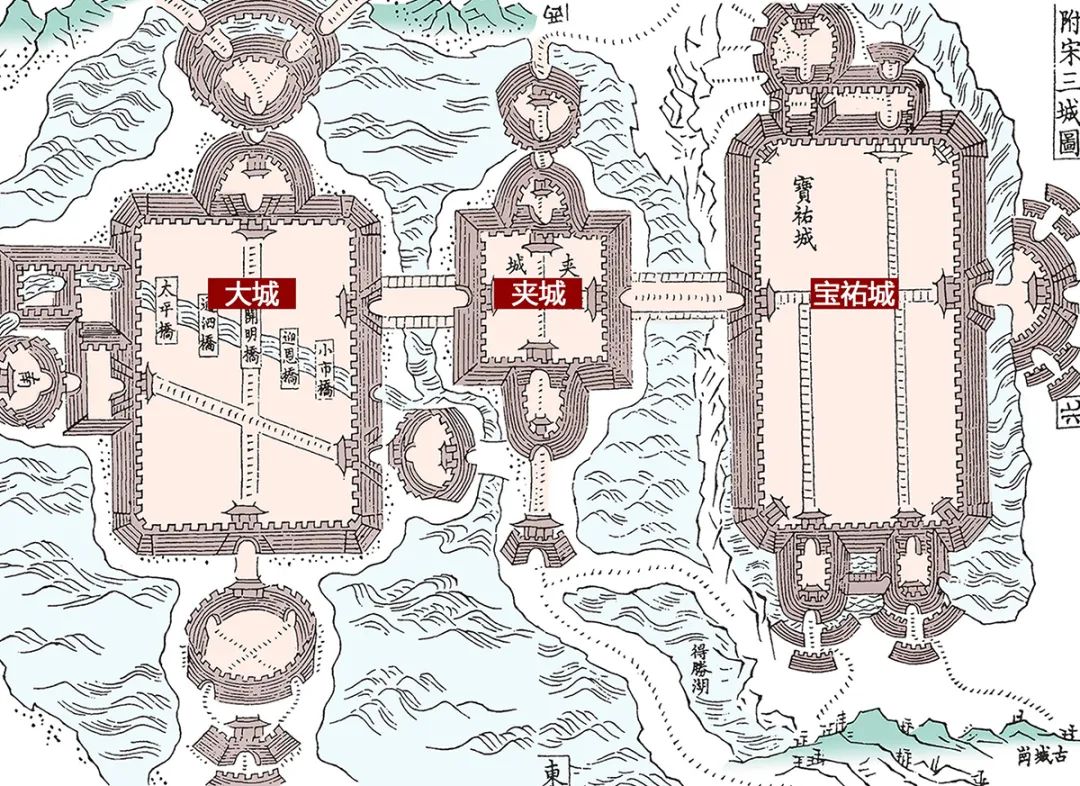

江苏扬州,北枕三湖,南抵大江,昔称海内一大都会,经海之门户。“扬州旧有大城,又有子城”宋三城营建于唐末扬州城“子城和罗城”的旧址,南北封峙;南宋时期,控江扼淮、临近运河的扬州成为战略要地和经济重心,运司余盐银独当天下赋税之半,而商人实居旧城之外,无藩篱之限,缺乏安全保障,因此在两城之间建夹城,“军民附城而居,无所捍御,筑外城十里”“矗然屹立,与昔墉南北对峙”。而后又因防御之需,淳熙二年(1175年)在唐子城废墟上“附增堡城以壮广陵之势”,后于宝祐三年(1255年)加筑堡城并改其名为宝祐城,筑城后,扬州抵御了数次外敌入侵,夹城亦成为宝祐城和大城之间军事与经济联结的重要通道。“而后居民鳞次,每岁数百万漕艘浮江,而至百州贸易迁涉之人往还绎络,日夜灌输,四方舟车商贾萃居,生齿日繁,数倍于昔。”三城相连之格局,足见其“金城坚筑壮营垒,绮段细错良田畴”之繁盛景况。

▲ 山阳城隍圩寨图 [引自清同治十二年(1873年)《山阳县志》]

江苏扬州,北枕三湖,南抵大江,昔称海内一大都会,经海之门户。“扬州旧有大城,又有子城”宋三城营建于唐末扬州城“子城和罗城”的旧址,南北封峙;南宋时期,控江扼淮、临近运河的扬州成为战略要地和经济重心,运司余盐银独当天下赋税之半,而商人实居旧城之外,无藩篱之限,缺乏安全保障,因此在两城之间建夹城,“军民附城而居,无所捍御,筑外城十里”“矗然屹立,与昔墉南北对峙”。而后又因防御之需,淳熙二年(1175年)在唐子城废墟上“附增堡城以壮广陵之势”,后于宝祐三年(1255年)加筑堡城并改其名为宝祐城,筑城后,扬州抵御了数次外敌入侵,夹城亦成为宝祐城和大城之间军事与经济联结的重要通道。“而后居民鳞次,每岁数百万漕艘浮江,而至百州贸易迁涉之人往还绎络,日夜灌输,四方舟车商贾萃居,生齿日繁,数倍于昔。”三城相连之格局,足见其“金城坚筑壮营垒,绮段细错良田畴”之繁盛景况。

▲ 附宋三城图 [引自清雍正七年(1729年)《江都县志》]

▲ 附宋三城图 [引自清雍正七年(1729年)《江都县志》]

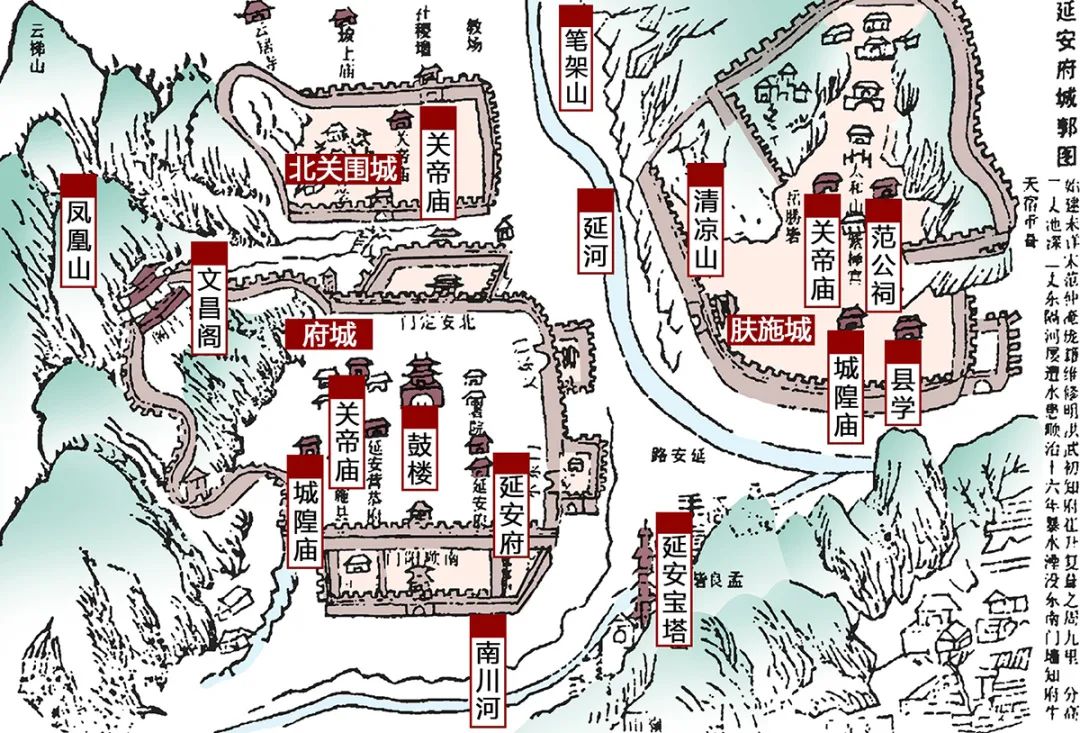

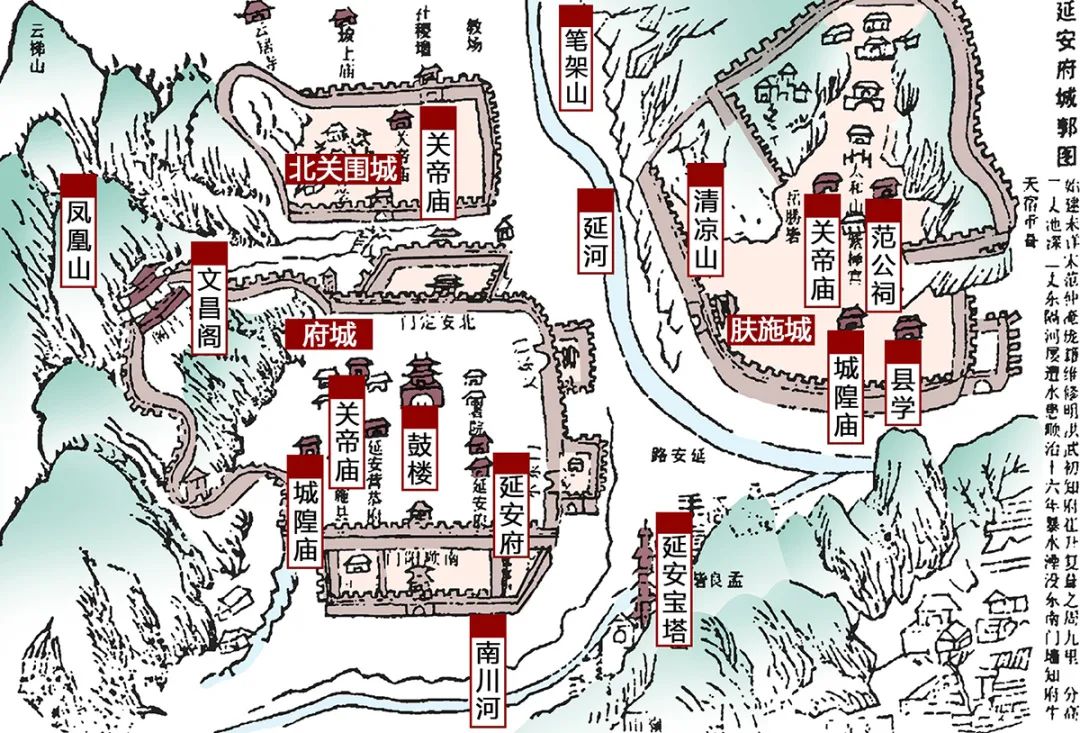

陕西延安,襟带关陕、控制灵夏,为“洛水之交,三川所会”之地,历史久远,历代城池建设亦多,逐渐形成了“建于秦昭王三年(公元前304年)的高奴城,建于隋大业三年(607年)的肤施城,建于唐代的府城、南关围城、北关围城等五城格局。”其城之建,将周围山川纳入营建范围,并作为整体进行统筹考量。因其在布局上形似莲花,故被称作“五花莲城”。府城位于五城之中,“西据高山,余三面筑土包石为城,因延水南河为池”。明代陕西商贸途径与官方驿路合辙,因而逐渐成为西北商贾中心,既备边关军用,又供商贸之需,且为中转要地,为利货物集散,于府城东关设立货会,聚四方商贾贸易于此,以通货利,然而城外水系渐徙,“崩颓民居城郭,军民恒虑水患”,因而知县开始督役筑堤,修筑垣堞女墙,而其城内布局则以鼓楼为中心,其余建筑环绕布置。周边山上亦多有塔、庙、楼、阁等,如府城西文昌阁与府城南延安宝塔,相互呼应,与北关围城、府城、肤施城等共同构成延安人居环境的整体。延安五城状似莲花,“处万山夹谷之中,水势分南拱北冲之要。三山鼎峙,二水带围,观风者占为胜概”,共据“形胜之地,为五路襟喉”。

▲ 延安府城郭图 [引自清光绪十年(1884年)《延安府志》]

▲ 延安府城郭图 [引自清光绪十年(1884年)《延安府志》]

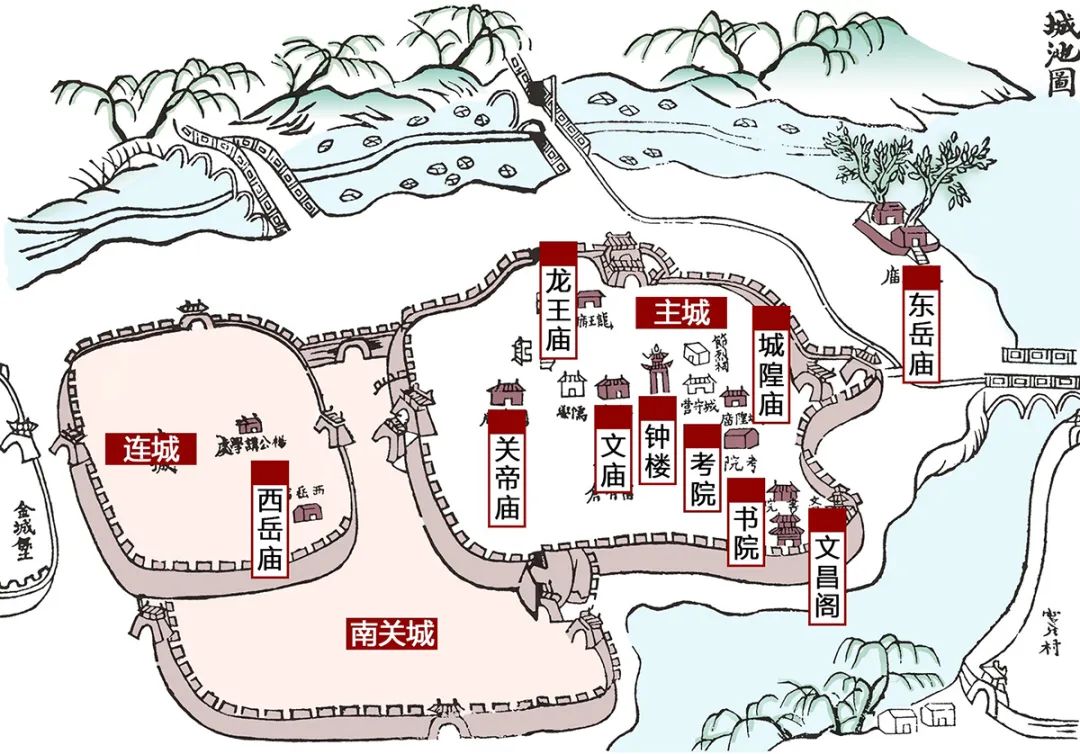

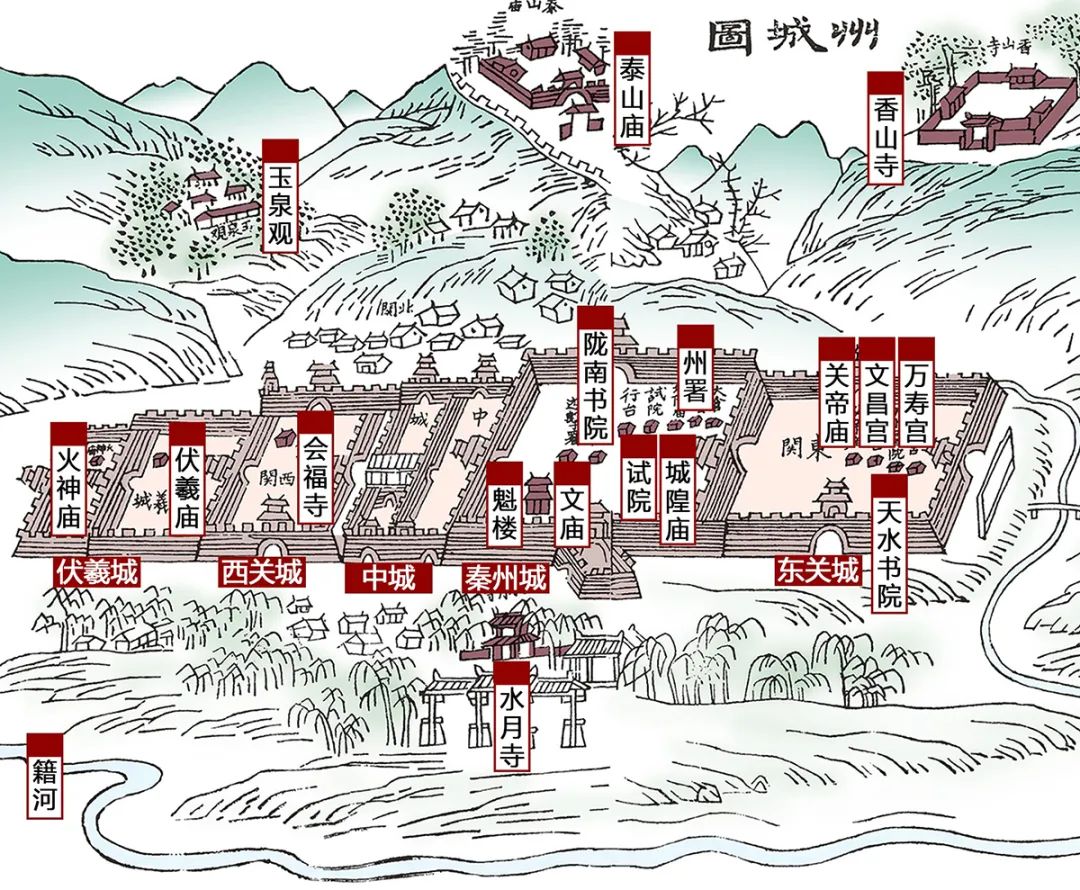

甘肃天水,其地北傍天靖山麓,南临籍水,为古丝绸之路必经之路,往来贸易不绝,其城不断扩建,遂成“五城相连”之格局。隋唐时期,“驿道出流沙,降虏兼千帐,居人有万家”,客商往来不绝,始建大城,号“雄武城”;北宋商客皆居于此,因而增筑外城与东西关城,设立商号、会馆、市肆等,以便蕃汉交易,一时“秦州蕃货四流”,为“关陇至盛”之地;元代经济进一步发展,始建伏羲庙、文庙、会福寺、陇南书院、天水书院等;明清经历数次整修,逐渐形成五城格局;康乾盛世后,秦州“地广赋繁,商贾辏集,号称阜区”,五城主次分明、疏密有间,东西向轴线串联五城。其中大城以政治、文化职能为主,州署、试院等均建于此;西关城商业发达,商号货栈集中;中城亦为手工业及集市所据,有皮货巷、山货巷、果集等,各城功能明确,浑然一体。籍水和湖汊位于五城之南,远望五城,似泊水巨舟,共同构成“两山对峙、一水中流、五城相连、轴线贯穿”的城市空间格局。

▲ 州城图 [引自清光绪十五年(1889年)《重纂秦州直隶州新志》]

▲ 州城图 [引自清光绪十五年(1889年)《重纂秦州直隶州新志》]

总之,“多城”作为一种适应经济发展扩张城市空间的典型模式,注重维护整体空间秩序,基于原有城市的基因,延续其历史文化脉络,依山水之势,接续天地之韵,从单一集中的城市生长为多组团的空间格局。现代城市在扩大规模的同时,应注重对新旧区的职能互补、空间协同,接续城市的历史山水人文格局,创造富有地域特色的城市整体秩序,弘扬中国优秀规划传统,赓续中国城市文明根脉。

主持:王树声

图文

高 元 西安建筑科技大学建筑学院 教授 博士生导师

张富豪 西安建筑科技大学建筑学院 硕士研究生

李小龙 西安建筑科技大学中国城乡建设与文化传承研究院 教授 博士生导师

王树声 教授 博士生导师 本文通信作者

* 国家自然科学基金面上项目(编号:52478069)资助。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

希望您为喜欢的内容点个赞~

原文始发于微信公众号(城市规划):【继承与创新】多城:一种适应经济发展城市空间扩张的典型模式*

▲ 多城空间组织的典型模式

▲ 多城空间组织的典型模式 ▲ 马营监城图 [引自清光绪十九年(1893年)《通渭县新志》]

▲ 马营监城图 [引自清光绪十九年(1893年)《通渭县新志》] ▲ 城池图 [引自清光绪十七年(1891年)《富平县志稿》]

▲ 城池图 [引自清光绪十七年(1891年)《富平县志稿》] ▲ 静江府城图 [引自郑锡煌(2005年)《中国古代地图集》]

▲ 静江府城图 [引自郑锡煌(2005年)《中国古代地图集》] ▲ 平凉府城图[引自明嘉靖三十九年(1560年)《平凉府志》]

▲ 平凉府城图[引自明嘉靖三十九年(1560年)《平凉府志》] ▲ 山阳城隍圩寨图 [引自清同治十二年(1873年)《山阳县志》]

▲ 山阳城隍圩寨图 [引自清同治十二年(1873年)《山阳县志》] ▲ 附宋三城图 [引自清雍正七年(1729年)《江都县志》]

▲ 附宋三城图 [引自清雍正七年(1729年)《江都县志》] ▲ 延安府城郭图 [引自清光绪十年(1884年)《延安府志》]

▲ 延安府城郭图 [引自清光绪十年(1884年)《延安府志》] ▲ 州城图 [引自清光绪十五年(1889年)《重纂秦州直隶州新志》]

▲ 州城图 [引自清光绪十五年(1889年)《重纂秦州直隶州新志》]

规划问道

规划问道