【摘要】“场景”一词来源于戏剧领域,而“智慧城市场景”还包含了对其他不同领域的理解,不同视角下对场景概念的不同解读造成了其在认知上的交叉和混用。之所以出现这一问题是因为智慧城市的发展本身具有复杂性和跨领域的特征,存在信息维度、空间维度和社会维度三元融合的发展趋势,而智慧城市场景概念多样内涵的交叉正是这种宏观融合趋势在微观层面的反映。智慧城市场景可以理解为:在智慧城市空间系统取代现代城市空间系统的过程中,以尺度相对微观的空间载体为基础,通过技术要素与空间要素结合,促进产生新社会活动变化的代表性时空切片,呈现出功能融合、小趋势和微空间、模块化环节替换三个特征。

在智慧城市建设时期,“场景”成为一个热词,从空间规划、智慧技术、媒体传播、产品研发到商业策划,不同领域都在使用,应用十分广泛。“场景”也受到城市规划领域的偏爱,成为智慧城市或智慧社区建设语境中的常用名词,智慧城市中的场景可被称为“智慧城市场景”(smart city scene)。例如:浙江省未来社区建设试点工作提出“一心三化九场景”【浙江2021年未来社区建设的官方说法;2022年以后修改为“一统三化九场景”,其中“一统”指“党建统领”】的体系;雄安新区启动区的控制性详细规划在通信网络部分使用这一概念,提出“打造多场景分层覆盖的移动通信网络”;上海市提出2020年加快区块链等技术推广,实施智慧城市场景开放计划;华为宣布在深圳打造“全场景智慧城市”。

场景一词虽然热门且流行,广泛出现于各类新闻媒体、政策发布、研究报告和产品推广中,但在不同语境中描述的内容并不完全一致。其具体所指是什么?尺度多大?具有哪些特征?凡此种种尚缺少严谨界定,使得这一概念的内涵和时空边界模糊不清。

1.1 概念来源

场景一词起源于戏剧,早期指古希腊和古罗马的戏剧,原意是舞台,现在用来表述影视剧作品中一定时空内发生的活动画面。当前借用这一概念形成的研究大多是从这一本义出发形成的概念延伸,例如:1950年代,戈夫曼从社会学视角借鉴戏剧与影视中场景的概念,提出社会拟剧理论(Dramaturgical Theory),将人适应社会环境的各类活动与戏剧中人物适应演出环境的表演活动进行类比;1980年代,梅罗维茨(Meyrowitz)在互联网和电子媒介等新技术形成的新时空环境下,研究媒介、场景与行为的关系和变化。2000年以来,场景理论(The Theory of Scenes)的相关研究逐步完善,并以2016年芝加哥学派西尔和克拉克的著作《场景——空间品质如何塑造社会生活》(Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life)为标志,对场景的概念、要素和价值观形成了更加系统的论述。总体上,关于场景概念的探讨较多涉及空间和社会两个视角。

智慧城市场景概念存在内涵不清晰的问题,主要表现在以下三个方面。

(1)视角存在差别。从不同视角出发,场景概念的内涵并不相同,包括舞台空间的本意,以及衍生出来的生活情境、商业情景与互联网经济、研发环节和编程动作等,相应的英文为scenario、scene、situation或context等不同用词。在智慧城市建设中,这一概念的具体所指可能差别很大。

(2)内容宽泛而含混。很多情况下,规划建设中的场景指代某一方面或几方面功能的各类变化,如教育场景、交通场景等囊括了体系变化和要素变化方方面面的“海量”内容。

(3)边界模糊。相关研究实践很少对这一概念的边界进行明确界定,也很难说清楚场景是指哪些空间、多大规模,包含哪些领域,以及有无起止节点等,特别是当不同尺度场景之间存在嵌套关系时,难以明确划分边界。

空间视角的场景概念接近戏剧领域中场景的本意,对应的英文多为scene、scenario或scenescape。城市规划专业领域对典型空间环境的研究较多地参照了戏剧领域场景概念的内涵,场景很大程度上即指空间本身。文艺复兴时期塞利奥(Serlio)将城市空间分为悲剧场景(tragic scene)和喜剧场景(comic scene)两类,并提出悲剧场景替换喜剧场景的设计方法。克拉克针对城市发展方式的研究中提出,场景(scenescape)指小尺度的空间和建筑环境,以及其中的人与活动,包含小尺度空间、建筑实体、人和活动内容四个要素。近年来,国内关注的“消费场景”或“场景化社区设计”均是以空间视角为基础形成的概念延伸。

在社会学的研究领域,相比戏剧中场景的本意,场景的概念不仅包括必要的时空要素,还更加关注时空之中的社会活动内容,对应的英文多为situation或context。梅罗维茨认为场景研究关注“社会场景”,实质是塑造社会行为的方式。

在智慧城市阶段,社会视角的场景概念包括现实的场景和虚拟的场景,如在商业创新领域和社会生活领域,互联网经济中的电子商务和场景营销(contextual marketing)等概念成为热门话题。场景营销是指移动互联环境下,根据消费者信息,将线上和线下连接,精准识别场景化需求,并以场景触发消费行为的环节。此外,场景也指生活方式变化的具体环节,如通过提升智慧技术来优化老人看护、社区医疗和交通出行等方面的服务水平,形成了大量的实践探索。

3.1 智慧城市场景概念的混用与融合

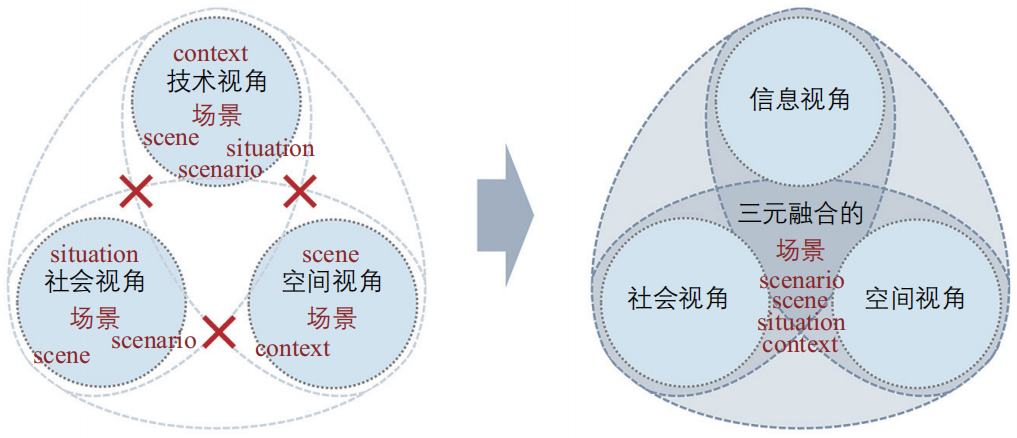

智慧城市场景的概念具有跨领域混用的复合特征,其认知存在交叉和重叠,并不能截然分开。例如:在城市设计和建筑设计领域,场景的本意是指戏剧和空间意涵,即scene;同时,也会应用文脉(context)的概念指代后现代主义建筑设计中建筑所在的环境关系;而在自动驾驶汽车的研究中,技术视角的场景一般用context来表述技术环节,但也会采用scene来描述环境状态和元素自我状态的快照,采用situation指代机器人在一个具体的环境中用于决策行为模型所需要的环境信息,采用scenario指代连续的scene。

图2 智慧城市场景概念的混用与融合

概念混用的状况之所以存在,与智慧城市整体的发展趋势特征密切相关。当学科边界开始融合时,学术术语的语义也将开始模糊。智慧城市三元融合的趋势反映了技术哲学的本质论述,即技术、社会和空间的三元关系是“我—技术—世界”基本关系的一种表现。当前智慧城市的三元维度融合趋势是对人、技术和空间关系的重新界定。智慧城市场景概念三个视角的融合正是智慧城市信息维度、社会维度和空间维度三元融合宏观发展趋势在微观层面的反映。

参考克拉克提出的场景四要素,相关学者对智慧城市场景的要素进行了分类,如人物、行为关系、空间环境、数据和价值政策;空间与环境、实时状态、生活惯性、社交氛围;时间、地点、互动对象、事件、行为过程、媒介/技术及价值等。总体上,分类思路可以理解为在场景本义所形成的人物、空间、事件甚至价值等基本要素的基础上,增加了数据等新技术要素。与上述分类相比,斯考伯和伊斯雷尔提出的五要素更强调塑造新空间和新活动的技术条件。

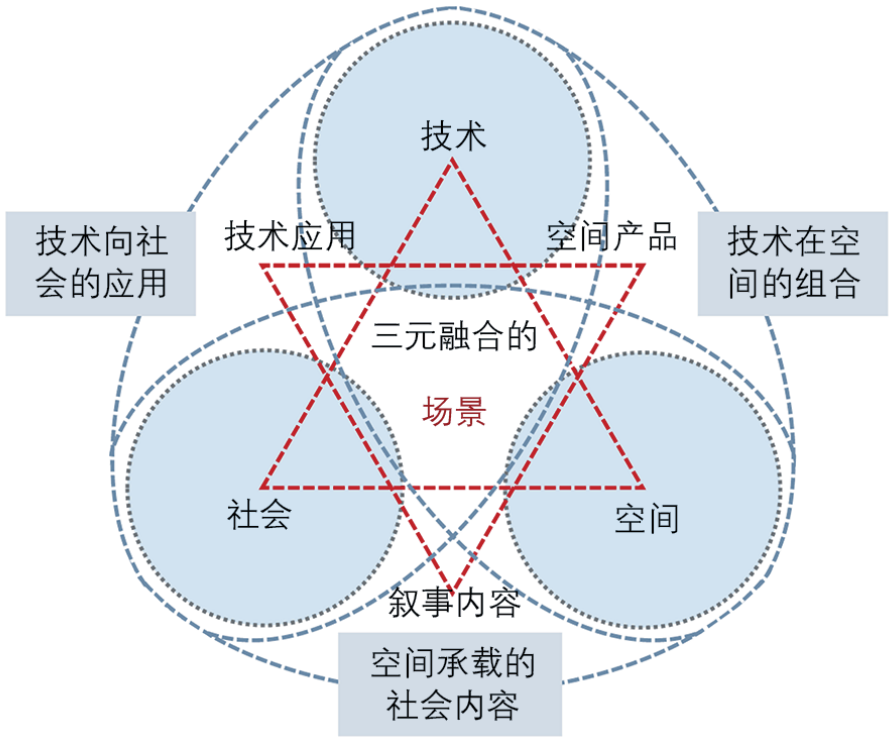

场景要素的分类可以从空间、社会和信息三个视角进行梳理。其中,空间视角重点关注空间要素,特别是对城市具有结构性影响的元素,如建筑、街道、广场等;技术视角重点关注技术要素,如网络通信以及相应的技术产品(摄像头、其他传感器和无人驾驶汽车等);社会视角重点关注技术要素与空间要素融合后支撑的创新活动内容,如网购、共享出行、居家办公。智慧城市场景的塑造应该更加关注这三类要素融合之后带来的创新变化。

上述三类要素涉及三个视角的相互关系(图3)。空间视角与社会视角融合形成的“空间承载的社会内容”是城市规划领域或社会学领域研究的传统内容。在此基础上,“技术在空间的组合”指无人驾驶汽车和传感器等技术产品与智慧城市空间结合,形成新的产品,推动传统城市空间向智慧城市空间转型;“技术向社会的应用”指无人驾驶技术、网络直播和外卖网购等基于新技术形成的新生活方式。基于这两个变化,“空间承载的社会内容”也往“智慧城市空间承载创新社会活动内容”的方向形成新的发展。

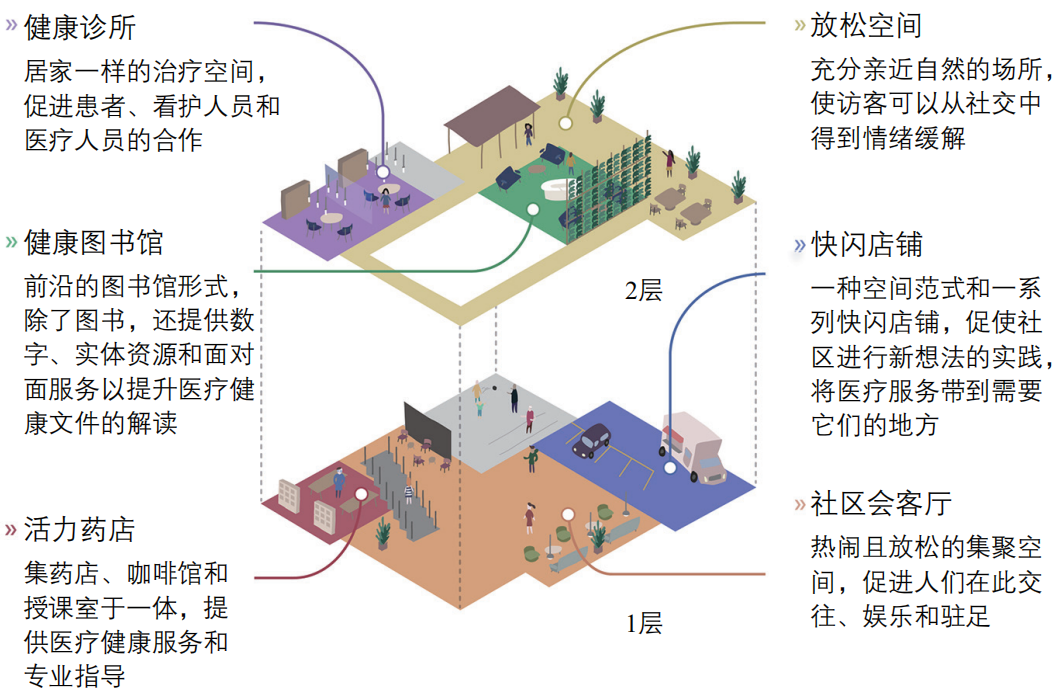

图5 智慧社康中心场景的功能融合

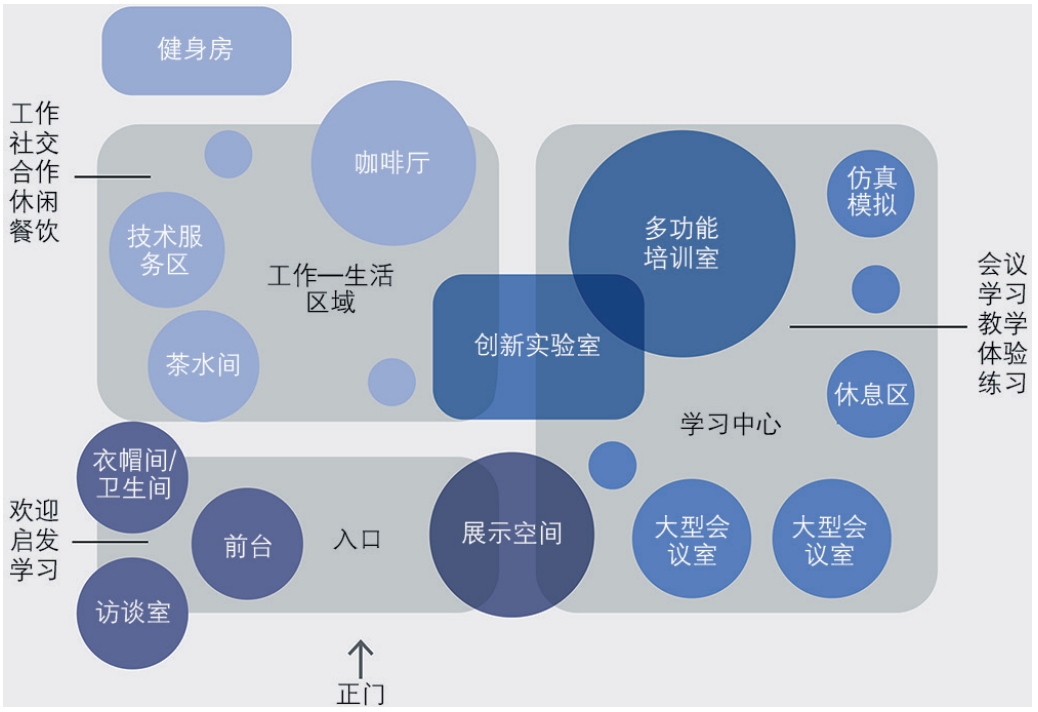

智慧城市场景中,物质空间载体成为场景的容器,而容器承载的内容是融合的。与一般意义上的功能混合不同,智慧城市的功能融合强调的是“跨领域”,功能融合的目的在于通过技术、产业、文化和艺术等不同领域创新人群及其与一般大众的交往,结合智慧技术,为催生面向未知的融合创新提供空间容器。因而,具体场景细分虽然可能以交通、医疗、工作等功能为主导,但其真正的创新价值在于基于智慧技术形成融合发展的新特征。

按照戏剧领域的场景本意,场景概念是一幕一幕的切片,与戏剧整体的系统相对。因而,与戏剧整体相比,场景具有小尺度和片段化的特征。场景概念的大规模传播离不开时空碎片化发展趋势的影响。随着信息技术的快速发展,社会经济领域出现的小趋势现象受到关注。这些“小趋势”即典型的场景变化,其概念由佩恩(Penn)及其合作者提出,主要含义是指小范围出现的但能对发展产生重大影响的变化。林奎斯特提出未来社会将会有很多小力量改变世界发展的主流动向,并通过案例研究提出从生活细节入手来进行创意革新的理念。吴声认为场景就是对瓦茨(Watts)“小小世界”(small worlds)中不同个体的连接。

与对智慧城市发展目标作出空泛的“大描绘”和“大愿景”相比,因应小趋势和小变量的需求,智慧城市场景在创新方面可以发挥重要作用。智慧城市应该关注通过“微空间”的智慧化为“小趋势”的创新提供空间载体,使内容与载体相对应。例如:多伦多滨水区的智慧城市场景将以这些微空间为载体,促使智慧技术与空间要素结合,承载创新活动的发生,满足创新人群的需要,开展空间规划方面的创新探索。虽然街道、建筑和公共空间等要素是传统的,但其内部的场景是基于新技术的新工作生活方式在小尺度空间形成的复杂集合。

场景可以被理解为系统中的特定环节,而非系统本身。模块本身具有外部组合和内部再分的特征,系统和环节的概念本身就具有相对性,较小尺度上的系统也可能被看作更大尺度上系统的环节,如在卫星地图尺度下,城市场景可被界定为100km²的图像切片。与区域规划尺度下的场景或建筑单体内部的场景相比,本文中的智慧城市场景主要是指街道、公共空间等城市空间场景。大量的小趋势、微空间层面的场景创新依据模块化方法构建了智慧城市整体层面的复杂创新发展进程。

针对应该如何认识场景大小的相对性问题,主要的应对方法包括两个方面。一是分级分类,有研究指出场景包括大场景和小场景,复杂的大场景由众多易操作的小场景组成;也有研究提出场景单元、场景簇、场景簇群和场景集群的分级概念。二是采用模块化的方法,将场景看作一种独特的“模块”,场景的变化符合模块化组织的原则,可以通过模块化的方式进行不同环节的组合分解。

针对模块化环节替换特征,可以提出以下对策。(1)空间设计方面,基于三元融合的视角,重视智慧技术与空间载体的结合,创造出模块化的智慧城市空间产品,并总结这些模块的组合模式与机制,探索其与场景的协同关系。(2)规划建设方面,将模块化理念与智慧城市建设运营的整体思路相结合,在总体设想、场景描绘和产品引入一直到运营建设的整体框架下思考模块化空间产品的价值,在模块替换的过程中,统筹考虑智慧技术产品、居民需求和运营可行性,以使相关模块的置入更加可行。

智慧城市的时代已经到来,但未来城市的整体愿景与形象尚不明确。从当前智慧城市的研究与实践来看,大量自下而上的创新已经在各个环节涌现,智慧城市场景成为管窥未来城市的重要路径。这些自下而上具有创新内涵的智慧城市场景将成为描绘未来智慧城市整体愿景的组成要素,也是推动城市智慧发展的重要支撑。

通过溯源可以发现,在智慧城市三元融合的趋势下,场景的内容也相互融合,内涵愈加丰富。可以说,智慧城市场景的复杂内涵正是智慧城市各领域融合的宏观趋势在微观层面的表现。智慧城市场景概念依然很难被明确界定,但回归到城市空间规划建设方面,功能融合、小趋势和模块化三个特征较为明确。基于这些认知,笔者希望通过进一步的研究,更加有针对性地推进智慧城市场景的创新发展。UPI

赖亚妮(通信作者),博士,深圳大学土木与交通工程学院,教授,博士生导师。Lai.Yani@szu.edu.cn

延伸阅读

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 智慧城市场景的概念解读与特征认知【2025.1期】

规划问道

规划问道