1

人群画像:人本视角的人群多层级属性刻画

1.1 人本视角的城市人群内涵与特征

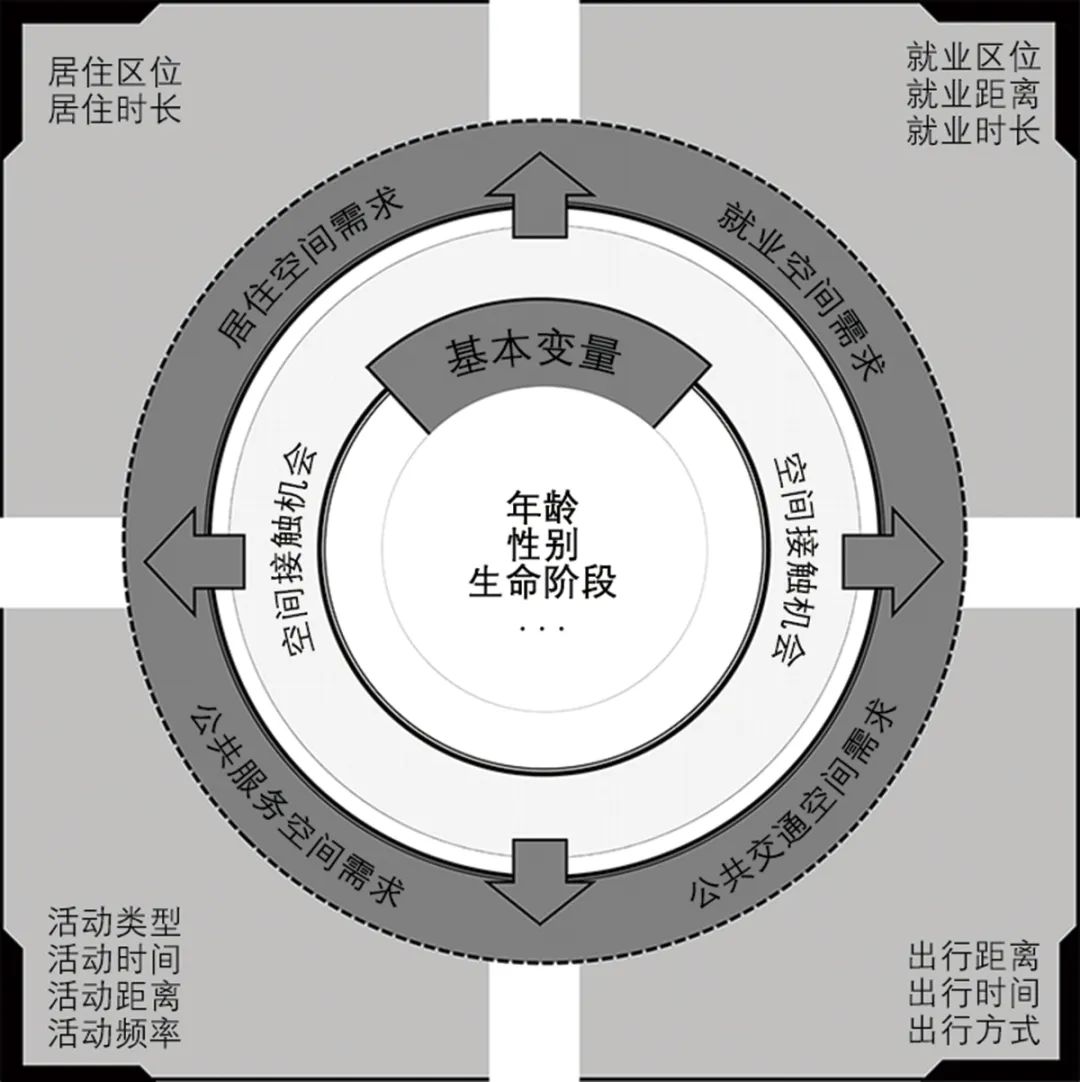

从“城市人”的内涵与特征来看,“人”作为规划的核心服务主体,是能够被刻画、且需要被刻画的。一方面, 年龄、性别与生命阶段构成了城市人的基本变量;另一方面,个体空间(居住)、经济空间(就业)、社会空间(公共服务、公共交通)等多种空间接触机会,映射出了城市人群从基本生理、心理安全需求到追求归属感、被尊重以及自我实现的多层级需求(图1)。因此,城市人群的特征刻画不仅应关注到其内在的基本社会属性,更应借助“空间接触机会”的载体实现人的刻画的空间化,需要关注城市人为了满足自身需求而在城市空间中进行日常活动或移动的各类外在“活动空间”及其空间需求特征。

1.2 城市人群的多层级属性归纳

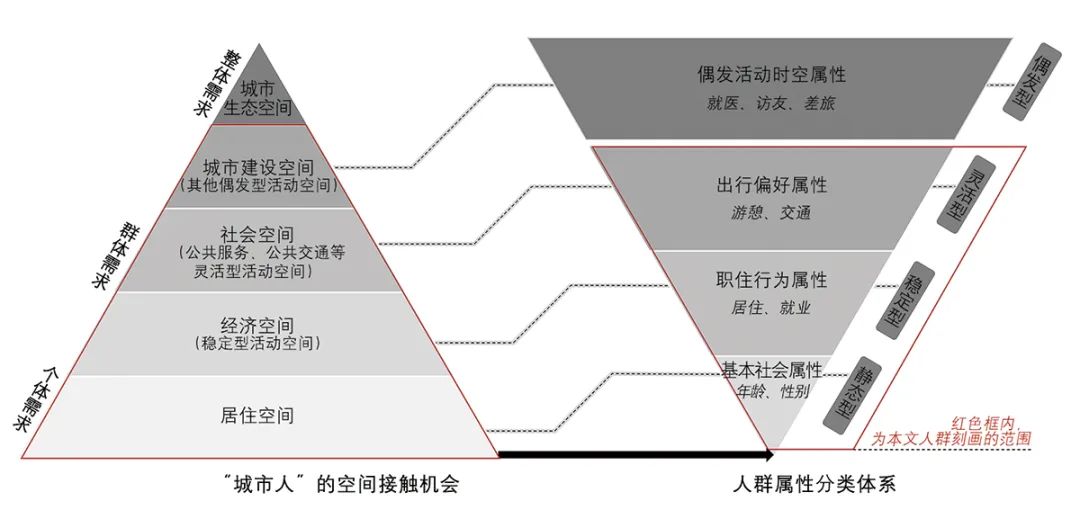

本文基于城市人的空间接触机会层级及日常活动的规律性,将人群的外在活动特征进一步凝练为“稳定型活动—灵活型活动—偶发型活动”。

(1)稳定型活动,指与人群生活密切相关的、在空间上具有固定场所、在时间上具有稳定时段的活动。考虑到城市居民日常生活行为大多是基于居住地、就业地两大驻地展开,本文选取居住、就业两大活动作为人群稳定型活动的核心刻画内容。

(2)灵活型活动,指人群除稳定型活动之外的、在位置或时间上有一定规律性的活动。本文选取各类游憩活动及其之间的交通出行作为人群活动体系中的重要组成部分。这是反映人群生活质量、城市功能配置水平的重要因素。

(3)偶发型活动,指时间和位置甚至活动本身都不固定的、随机性较强的活动,包含访友、差旅等活动。

▲ 图2 | “城市人”的多层级属性刻画

▲ 图2 | “城市人”的多层级属性刻画

在上述活动体系中,稳定型活动能够刻画出城市人对于居住空间、就业空间两大核心功能空间的动态行为需求,表征居民的职住与通勤结构特征;灵活型活动则反映出城市各公共功能性空间之间的衔接关系,能够表征城市居民对于商服设施、休闲娱乐等公共服务设施的差异化空间偏好;而那些可识别可画像的、隐私性较强的偶发型活动由于无关城市公共场所的、难以反映到城市空间分配和使用上,并不具备城市规划意义,不在本次城市人群的属性刻画范围内。因此,本文建构了 “基本社会属性—职住行为属性—出行偏好属性”的人群多层级属性体系(图2),旨在提取“城市人”基本变量的同时,重点关注与识别和规划紧密相关的、城市人群的整体活动需求,进而实现复杂城市环境下城市人群多维特征的识别提取与勾勒。

2

方法模型:从城市人群的多层级属性提取到典型模式刻画

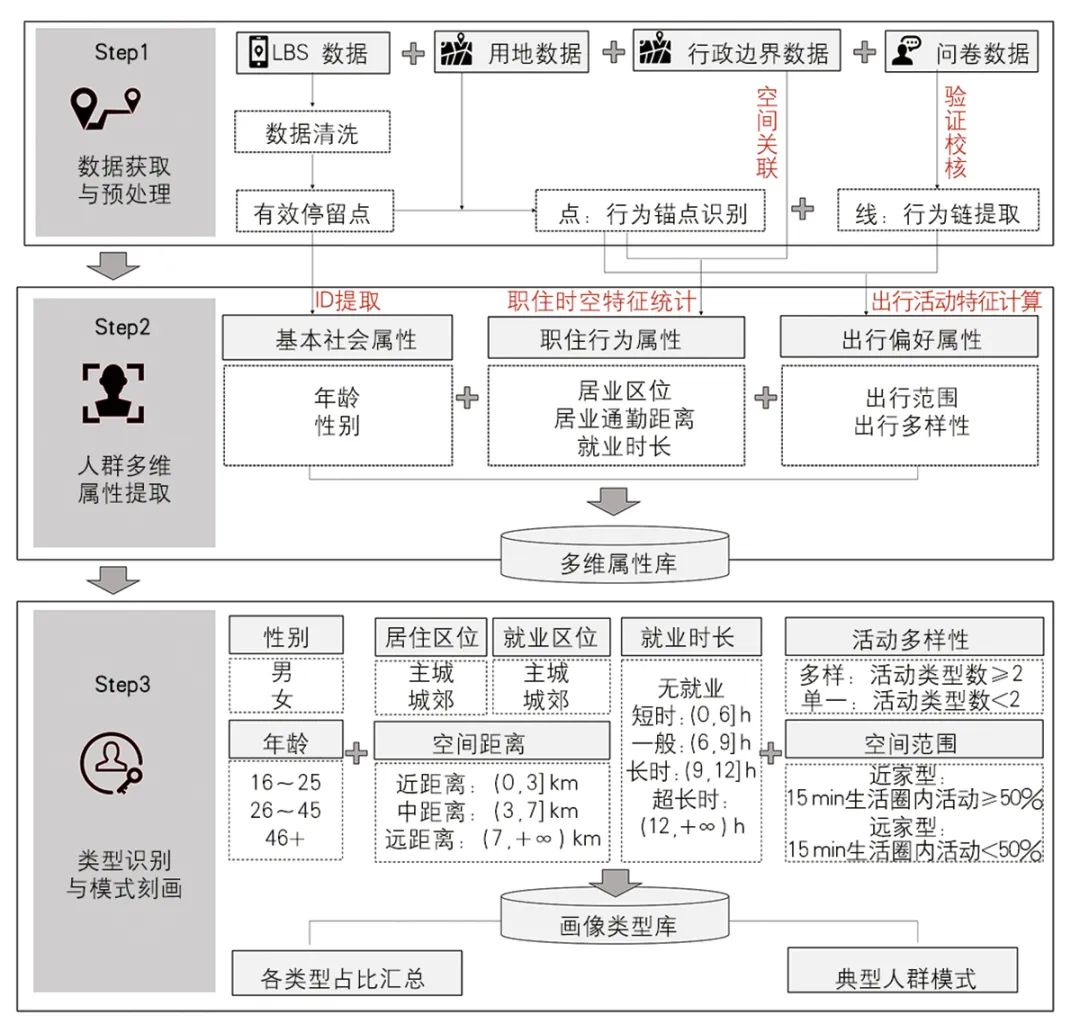

本文提出了“城市人群数字画像”的概念模型(图3),其内涵为通过获取反映城市人群 “居—业—游—行”等各类活动特征的微观大样本动态数据,运用一系列数字化分析来实现城市人群 “静态基本社会属性—稳定职住行为属性—灵活出行偏好属性”的属性特征量化,进而实现城市复杂巨系统中大规模人群的类型识别与模式刻画。

▲ 图3 | 人群数字画像的模型框架

▲ 图3 | 人群数字画像的模型框架

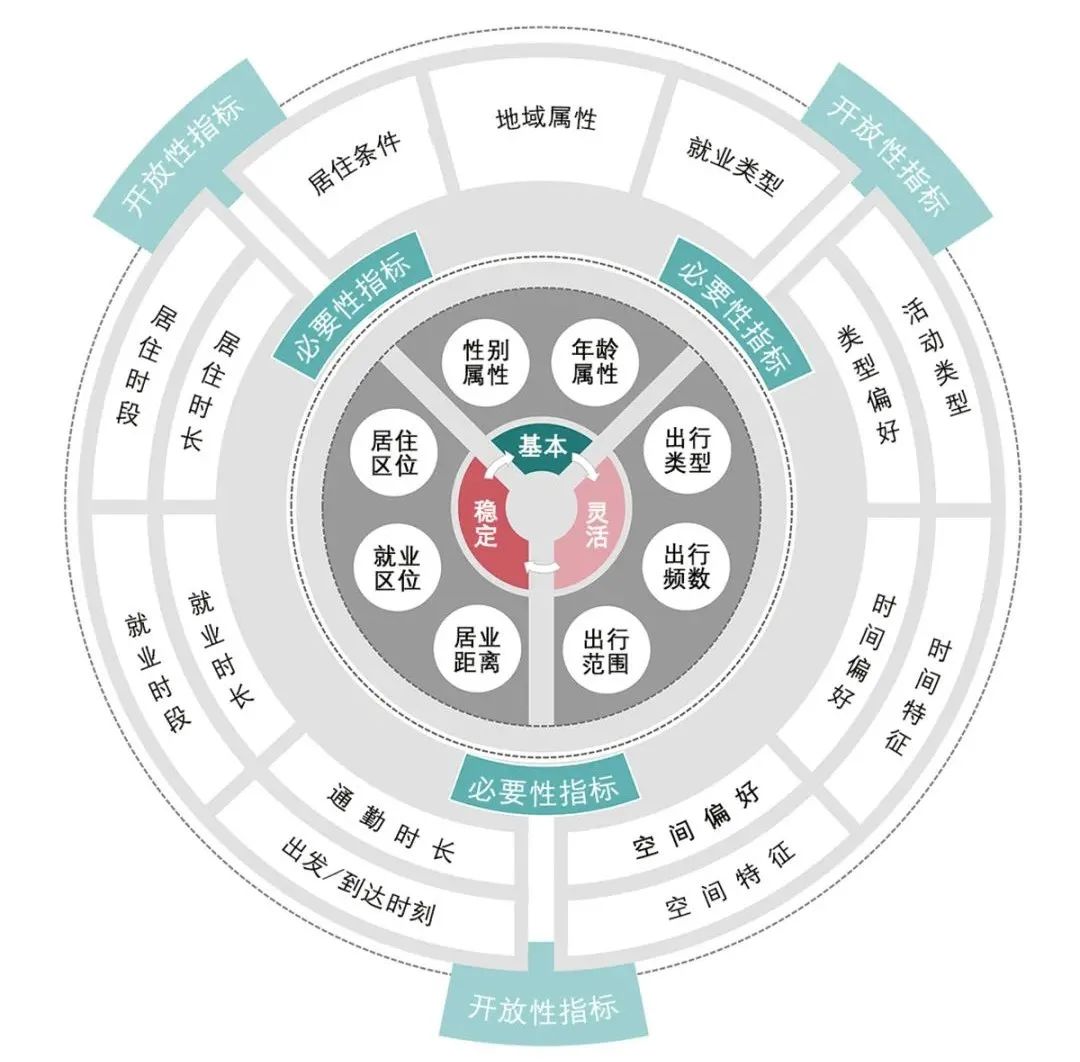

指标分类选取方面,本文选取年龄、性别、地域、居住条件、就业类型等规划实践中最为关注的五大指标作为基本社会属性的特征指标,以居业区位、居业时段、居业时长、居业距离、通勤时间等作为职住行为属性特征指标,并选取出行距离、出行频数、出行类型等移动属性指标,以及活动类型、活动时间特征(到访频率、活动时长、到达时间)、空间特征(离家距离)等活动属性指标对灵活型活动进行量化。

指标体系分层方面,则需结合规划目标导向,明确哪些指标是必须刻画的、最能反应人群整体特征的必要性指标,哪些是可识别可测度、但非必须刻画、可结合具体规划情境进行遴选的开放性指标(图4)。

▲ 图4 | 城市人群的特征指标体系

3

实证应用:阅江楼片区的人群数字画像

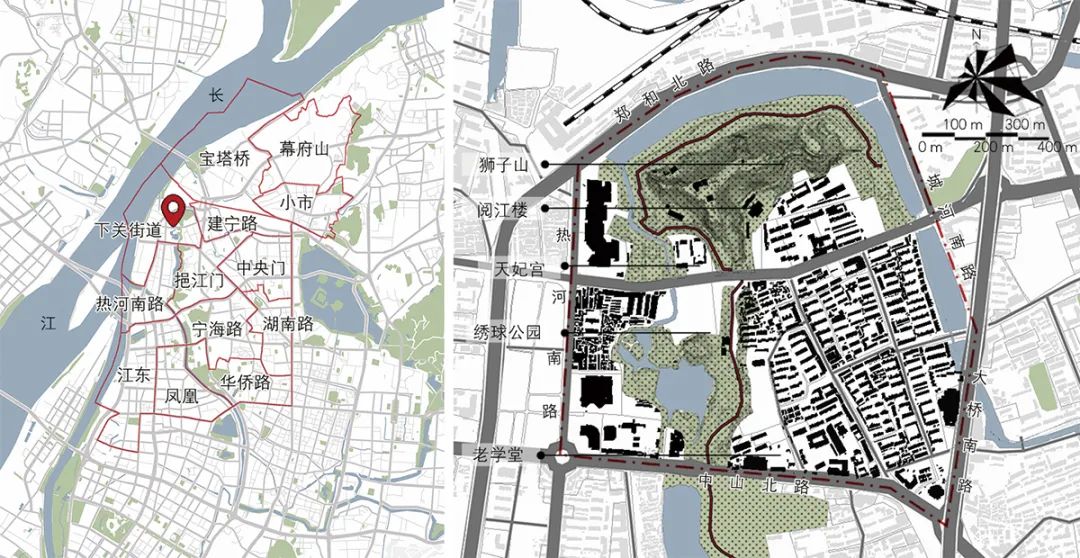

▲ 图5 | 研究案例:阅江楼片区区位概况

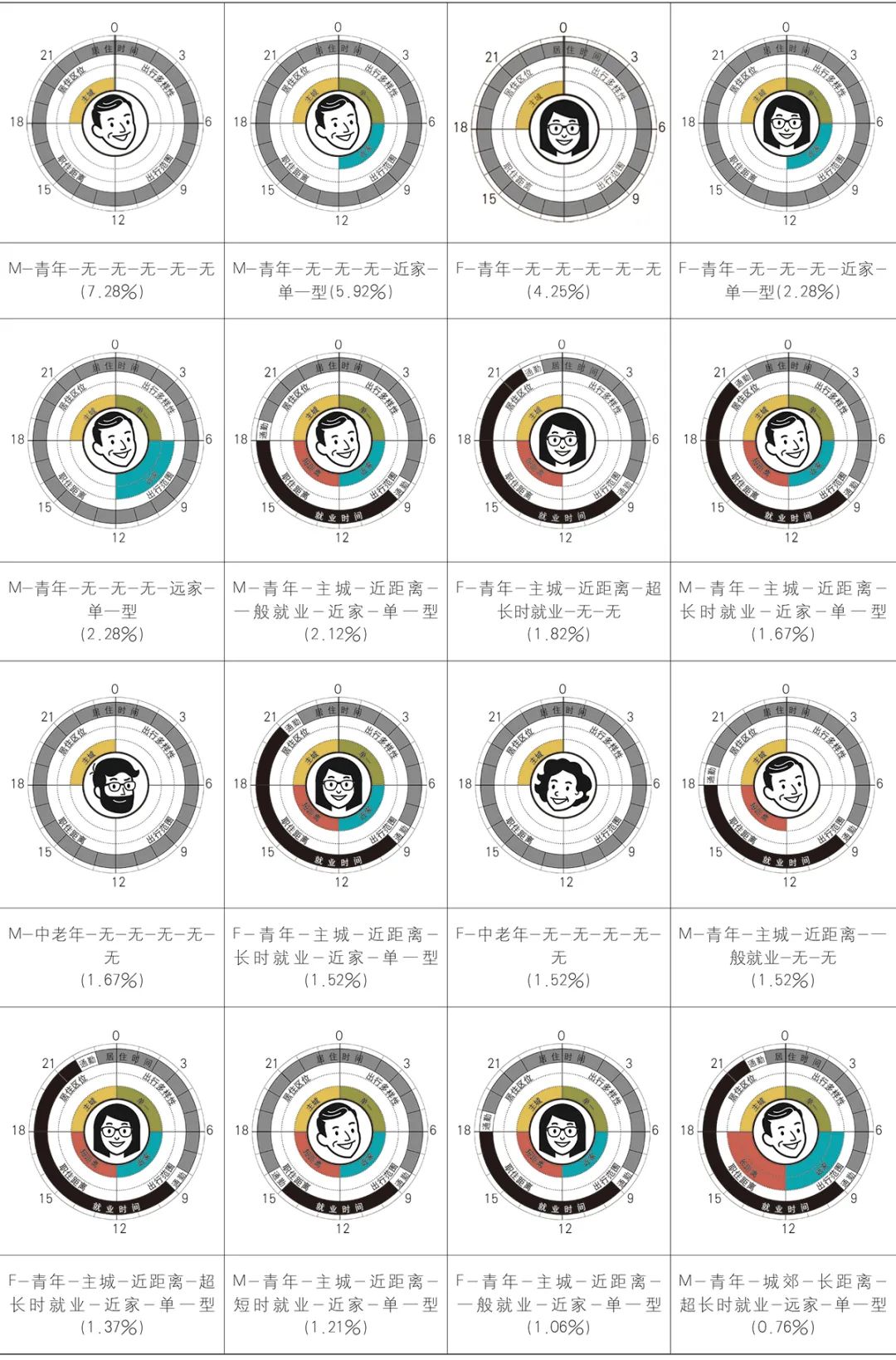

▲ 图5 | 研究案例:阅江楼片区区位概况 ▲ 图6 | 典型人群的模式刻画

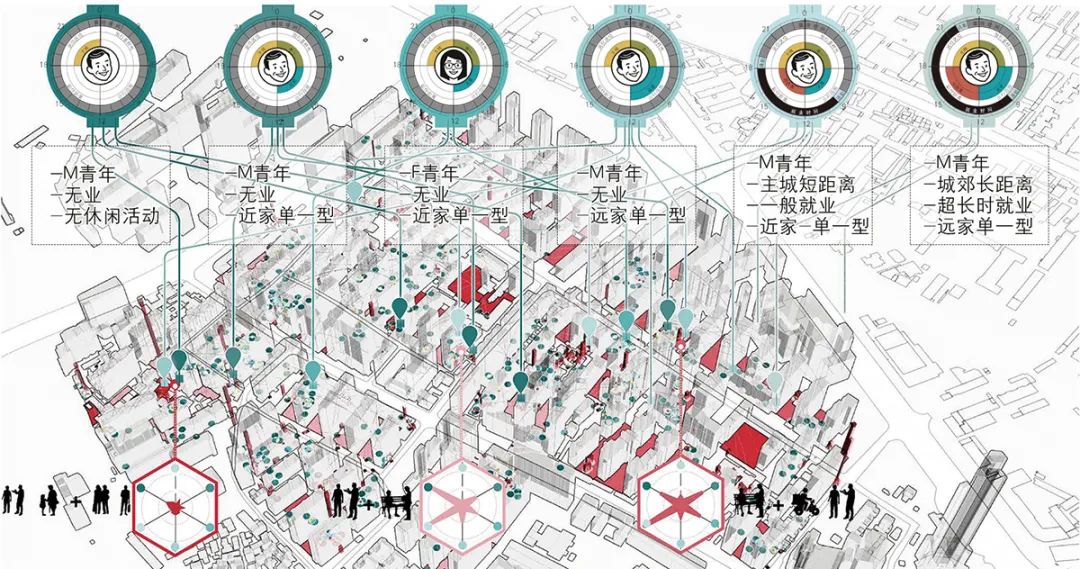

▲ 图6 | 典型人群的模式刻画在利用大数据挖掘人群多层级属性特征的基础上,本次研究进一步组织了面向典型群体的深度访谈,以挖掘典型人群的真实空间需求。通过将典型人群相关的大小数据与社区公共空间进行叠加分析(图7),提出针对性的空间优化设计策略(图8)。

▲ 图7 | 典型人群与空间数据的叠加结果

▲ 图7 | 典型人群与空间数据的叠加结果 ▲ 图8 | 基于典型人群的空间设计策略

▲ 图8 | 基于典型人群的空间设计策略4

结语

本文撰稿:杨俊宴 张珣 史宜

原文介绍

《基于人本视角的城市人群数字画像建构:理论与方法》一文刊载于《城市规划》2025年第1期,第36-47页。

【doi】10.11819/cpr20250106a

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

希望您为喜欢的内容点个赞~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】基于人本视角的城市人群数字画像建构:理论与方法

规划问道

规划问道