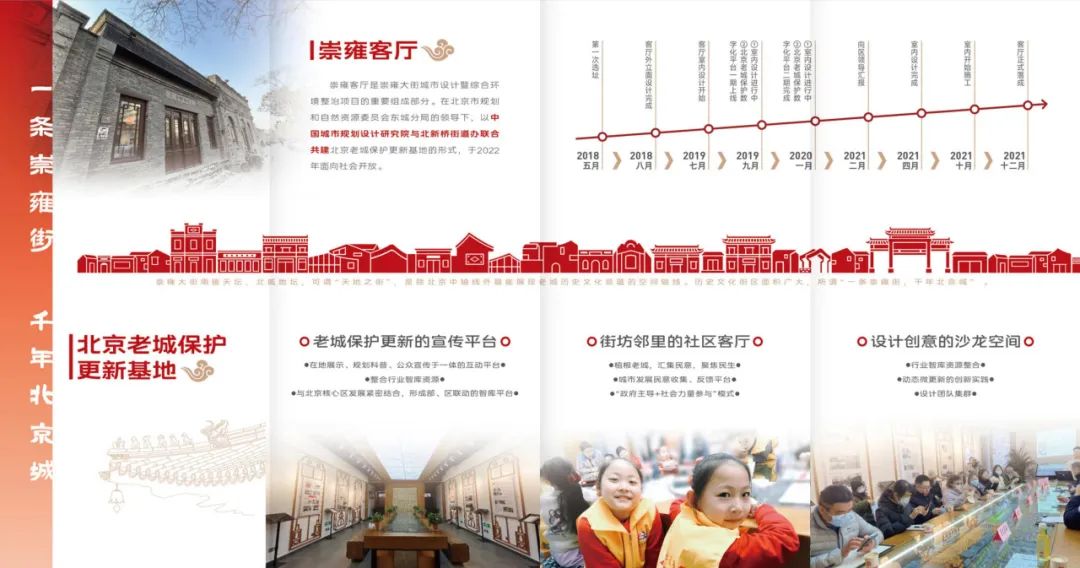

中国城市规划设计研究院城市设计研究分院(以下简称“中规院设计分院”)2024年度业务交流活动于2月28日在北京老城更新基地——崇雍客厅顺利举办。

本次业务交流活动以“新时代城市设计的思考、实践与服务”为主题,设置“新时代、新思考”、“新时代、新设计”、“新时代、新服务”三大板块,集结11位规划师开展了精彩纷呈的演讲。

设计分院的业务交流活动今年选择在崇雍客厅开展,是希望分院同事们走入“中规作品”,在“实景”中感受“实情”、讨论“实事”,切实理解体会从规划设计到实施运营的复杂过程,真正认识到在城市更新时期,作为一个城市设计师,必须要全方位地扩展知识领域、提升专业能力,深刻把握从”空间生产”向”价值共生”的范式转变。面对城市存量发展特征,既要构建复杂系统认知框架,破除”就空间论空间”的局限,也要加速数字孪生、社区画像等技术的场景化应用,更要秉持”设计即服务”的初心,让每件作品都成为链接历史文脉、回应民生需求、激活城市韧性的价值纽带。城市更新时期城市设计的时代内涵、理论特征、技术方法都将面临革新和转型,唯有以国家战略为纲、以技术创新为器、以人民为本,方能在城市更新的宏大叙事中书写更多载入城市记忆的优秀”中规作品”。

报告通过溯源城市设计在发达国家诞生的背景及其应用路径,进一步梳理我国引入城市设计及其发展为“规划设计”模式的历程,在当前规划制度改革背景下迫切需要城市设计作为城市建设的蓝图。因此有必要从管控建设、弹性引导、参与平台等维度重新认识城市设计的时代内涵。结合在吉安编制城市更新专项规划的实践,梳理更新设计体系、方法及审批与实施遇到的问题。在此基础上,进一步讨论构建国家新型设计制度,从建立更新设计工作机制、制度路径的三种模式、制度核心抓手等方面提出新型设计制度的构想。

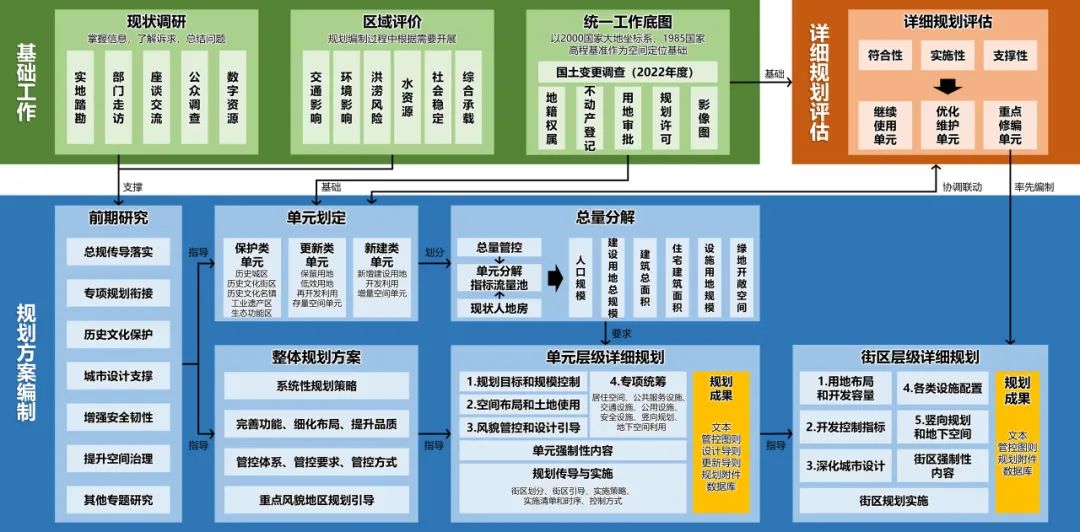

报告总结了在衡水市详细规划项目的实践中,面对上位规划难以准确落实、基础信息杂乱缺失等现实问题,针对“统筹分解”——项目打通总规到详规的传导路径,抓住“人地房”核心要素的在地信息分解指标,研判宏观层面的空间发展结构,统筹构建指标体系,突出单元层级分类施策的思路;面向“动态深化”——项目提出加强工作针对性和弹性适应能力,结合详细规划的编制层级体系,在深化内容、管控规则、设施预留、技术细节、政策建议等方面进行了探索。

报告聚焦完整社区建设,分享了完整社区的“基础研究、政策支撑和实施应用”研究体系,并且探讨了存量时代下社区科研技术的四点变革趋势。一,跨部门合作对多学科、多行业技术融合的要求。二,既有资源快速更新改造与可变性需求。三,个性化与标准化的平衡,从以人为本的视角出发,需求多样化的适配技术成为完整社区未来的研发方向之一。四,科研辅助技术的转变,用好人工智能、物联网等新技术,将提升科研效率。

专家团队对汇报内容给予高度评价,并提出三点建议。一、 城市设计制度要站在”城乡建设高品质发展”的战略高度,建立城市设计在更新行动中的价值传导机制,建议尽快形成可复制的制度工具箱。二、 控规改革聚焦”详细规划”编制转型,重点探索刚弹并济的管控方式创新,在风貌引导、功能混合等维度建立差异化编制标准,建议同步推进BIM技术赋能和三维城市模型应用。三、 科研转化要强化技术攻关与业务需求的精准对接,建议以AI规划辅助系统、数字孪生城市底座为重点方向,建立”研发—试点—推广”的快速迭代机制。

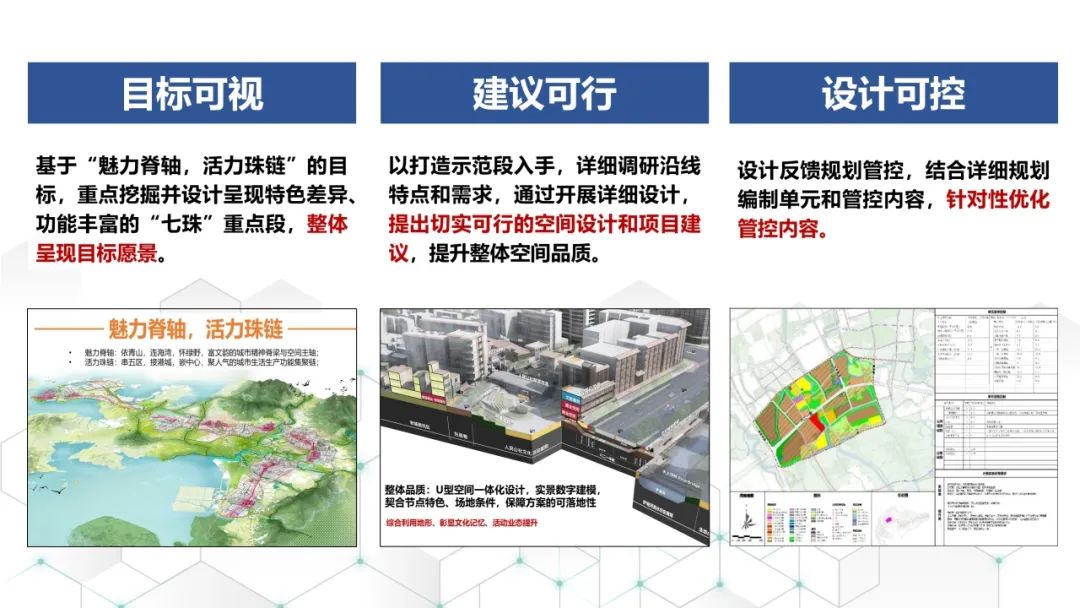

报告以莆田八二一街主轴沿线综合整治改造项目为例,对规划和更新之间衔接传导进行思考,重点探索了:“以设计汇聚规划要点、明晰规划目标,以设计推动沿线更新、开展实施性设计,以设计反馈管控修编、优化管控内容”的总体工作思路,形成“规划——更新——规划”的工作闭环,建立通过城市设计融合规划要求、提炼最佳方案、指引更新开展的工作方法。

《“双站记”——基于站城融合理念的铁路枢纽地区城市更新设计与实施》

报告基于站城融合理念,总结铁路枢纽地区更新的机遇和挑战。以石家庄两站地区的更新设计与建设实践为例,结合两火车站具体情况的异同对比,因站施策,总结城市交通枢纽地区站城融合更新的设计策略和方法,并结合建设实践,探讨伴随跟踪服务推动两站地区更新实施。

报告结合鄂尔多斯康巴什东部重点区域城市设计,探索建立核心价值引领的中观层次城市设计方法,强调三个方面的转变。一是从目标导向到价值引领,从生态、生产、生活三个维度,研判东部重点区域的三大核心价值:生态脆弱型城市绿色可持续发展示范地,资源依赖型城市创新交流与产业升级引领地,低人口密度城市新区活力再造策源地。二是从系统设计转向关键策略,对应核心价值制定“韧境、智汇、趣游”三大设计策略,打造适应气候的韧性绿洲生境、智力汇聚的复合功能组群、承续人文的趣城活力网络。三是从蓝图成果到实效框架,通过保障开发平衡、完善交通支撑、推进开发运营,确保设计意图有效传导至下位规划。

专家团队充分肯定城市设计项目的完整度,并对多个项目进行了深入点评。提出针对不同形态的城市,有独特的设计方法。在探讨线型城市时,强调了分段设计的必要性,需清晰地界定每一部分的功能与定位,以确保项目在相应段落中的精确布局。对于场站功能主导的城市设计项目中,强调城站融合,指出关注场所的业态、空间与管理的无缝融合是核心所在,并提出了在设计时为管理者解决管理难题。在特殊地域的城市设计时,特别强调设计对气候的适应性,以及探讨了特殊空间条件下消费场景的塑造方法。

报告结合京张铁路遗址公园沿线街区控规工作,总结了存量更新类控规伴随式服务的三点体会。一是工作方式转变,需适应北京规划工作的特点,结合存量地区特色,持续参与项目统筹,推动控规高水平编制。二是伴随服务的支撑作用,京张控规作为典型存量更新类控规,具有“多、细、准”特点:存量建筑多、涉及主体多,伴随服务可细化校核底账、深入了解主体诉求;基于与业务科室的频繁对接,伴随服务能高效落实技术创新细节;注重法定规划严肃性,伴随服务能精准结合近期关注重点,推动规划高水平编制。三是体会分享:技术与管理导向并行,有助于提升规划质量;存量规划注重可实施性,以点带面;各方达成共识的过程中,应在关键节点发挥城市设计的统筹作用。

汇报以北京三里河路9号院为案例,系统呈现了社区更新从规划到落地的全流程实践。创新引入社区体检机制,提出”紧盯民需定项目、量财而行排计划、小处着手求突破”的实施策略。实施过程强调公众参与的动态衔接:直面居民实际诉求的同时以专业视角提出方案,提出“公众参与≠无原则妥协”。最后,报告提出核心突破在于从“单一执行”转向“系统破局”;推出动态迭代的周报机制与专题报告”;形成务实导向的统筹逻辑,实现服务效能最大化,最终让“好房子、好小区、好社区”的愿景,转化为居民看得见、用得上的生活改善。能够从需求识别到方案落地,从实施管控到长效维护,形成“有始有终”的服务链条。

报告结合夹河·幸福新城近一年的驻场服务工作,围绕编制阶段如何强调落地实施,实施阶段如何促成多方共识两个问题作答,分享工作体会。首先,经济测算与项目统筹是推动规划落地实施的两个重要技术手段,新时期的规划服务需要我们培养城市更新的思维,强化实施意识,同时持续开展技术理论学习。其次,在伴随式规划服务过程中,总师的核心工作是协同多部门、多主体、多专业、多团队的想法,应通过技术思维去理性分析相关利益群体的实际诉求,同时运用城市设计工具,用空间图示化的方法去构建多方讨论的平台,动态优化方案来推动落实。

报告以滁州古城为例,回顾了2019年以来在滁州古城内的规划与实施工作,介绍了团队在复兴古城、实践绣花、推动实施方面所做的研究和探索。报告重点结合2020年以来中央关于实施城市更新行动的一系列要求和举措,在新的视角下以实施为切入点,提出实施项目需要综合团队、任务分解、达成共识、公众参与、机制保障、宣传策划等六方面工作内容。报告最后根据五年来的实施成果和经验教训,提出了“绣花功夫是有紧有松的功夫”等技术思考和“倾听多方声音”等工作思考。

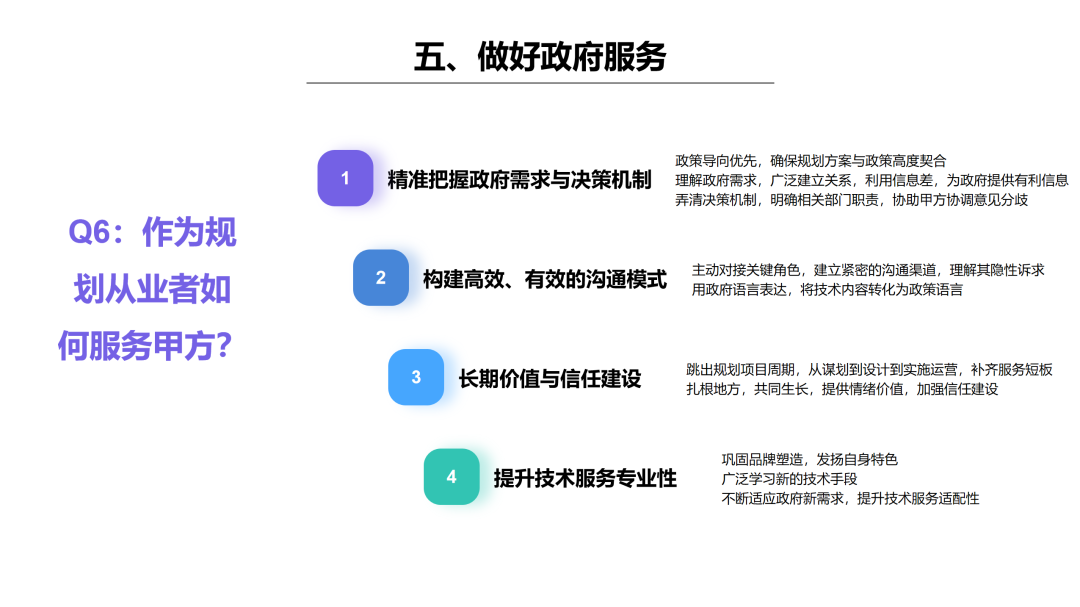

报告结合以往服务部委工作经历,从政府工作模式、公文写作、服务甲方等方面阐述三点工作体会。一是熟悉政府机关办事原则和流程,深入了解服务对象,厘清相关部门职责分工,明确甲方需求。二是熟悉常见的公文类型,培养规范的公文写作习惯,了解公文办理流程,降低与政府机关的沟通成本,展现专业、严谨的工作态度,规避潜在的业务风险。三是精进政府服务水准,精准把握政府需求和决策机制,积极为政府提供长远性谋划思路,提高项目全生命周期的服务能力,提供项目周期以外的长期价值,构建高效、有效的沟通模式,加强基地建设和信任建设,同时提升自身专业性和技术水准。

在“新时代·新服务”板块,专家团队高度评价了设计分院在“完整社区”和“伴随式规划服务”领域的深入探索和积累的丰富经验,深入剖析了长期主义与换位思考在职业实践中的关键作用。首先,长期主义强调规划师要扎根现实,从基础做起,遵循政府运作的规范流程,确保项目稳步推进。此外,换位思考促使规划师重新审视技术实践,精准识别并解决问题。认为除空间设计之外,规划师还需熟悉接受相对陌生的领域,例如工程、测算等。在规划服务工作中,规划师应兼顾深度与广度,用发展的眼光看待每一个项目,规划服务不仅仅是履行既定职责,更在于开拓服务。

各位分院领导针对今天的交流分析进行了深入精彩的点评。设计分院始终秉持以城市设计技术为主线,深度融入城市发展建设的核心领域。面对新形势,分院深入剖析城市设计技术与制度的发展方向,构建起制度研究、市场实践、伴随服务三条核心工作脉络。展望未来,分院将全力拓展交流的广度与深度。一方面,主动对接高校科研机构,建立产学研合作机制,通过联合课题研究、学术研讨会等形式,汲取前沿学术理论,推动科研成果落地转化;另一方面,针对新兴业务领域,如AIGC城市设计、生态韧性设计技术构建等,组织专项交流活动,邀请行业权威专家、先锋企业参与,拓宽分院在新兴赛道的视野,掌握最新技术与实践经验,为分院业务创新发展赋能。

| 撰稿:叶政男、耿昕

| 摄影、排版:耿昕

| 设计:耿洋

| 审核:陈振羽、何凌华

原文始发于微信公众号(规划中国):https://mp.weixin.qq.com/s/f1C_yI3SxHbK7oiXBQD15A

规划问道

规划问道