【摘要】城市空间不仅具有基本的物理属性,某些空间因其位置、功能或形式的特殊性,在不同类型人群的感知体验营造方面具有独特优势,良好的感知体验是城市空间营造的初心和目标。目前国内外对城市感知的研究侧重于评价和导控,而非使用感知组织城市空间。笔者从发展心理学、环境行为学和社会学角度,首先构建了“感知意义—城市空间—特征人群”的分析框架,通过文献调查的方式归纳出人在城市中三个层级的感知体验需求,围绕交往互动、休闲玩乐、艺术审美、情感体验、广义学习、人文涵养构建了六类具有感知特质的城市空间类型;其次,根据不同年龄、职业等群体的认知水平、活动规律、社会特征,归纳出八类特征人群;最后,从社区、街区和城市三个尺度形成精细化的高感知城市空间环境营造策略,为不同人群的感知体验营造提供一个系统性的讨论框架。

1 感知体验视角下的城市空间

1.1 城市空间感知问题与“高感知”城市

在人本回归的全球共识以及我国城镇化“下半场”精细化发展的背景下,城市设计的核心价值从以物为中心发展到以人为中心,即需要在补齐物质空间和功能短板的同时,营造有感觉、有温度、有内涵的“高感知”环境,成为城市公共空间营造的初心和目标。然而,全球资本与空间生产逻辑下的“视觉霸权”、快速城镇化背景下城市空间的“情感缺失”等一系列问题,导致当代城市公共空间的“感官剥夺”和“公共空间的死亡”等现象出现,其原因可被归结为身体感知与空间设计的分离。

当前,以社区生活圈规划为代表的精细化手段更多地强调对公共服务设施等基本配置的完善,主要考虑人的生活舒适度和使用方便程度等较为初级的需求。儿童友好城市、适老性城市、女性友好城市等针对人群的城市研究,视、听、嗅、味、触等感官都市主义研究,以及安全感、疗愈感、地方依恋等情感都市主义研究等专项感知研究,则是针对各自议题展开的具有明确价值导向的城市空间探索。总的来看,感知体验研究是一个广泛的研究主题:一方面,当前的城市感知研究侧重于借助各种数据开展城市特色感知评价和导控,促进传统“创意型”城市设计向“评价型”城市设计的范式转换,此时“感知”的主要目的是评价和引导,而非真正被使用以组织城市设计的工作体系;另一方面,现阶段的城市空间营造主要考虑基础的感知需求,虽然也会考虑场所意义、情感体验等高级需求,但仍需一个系统框架来讨论城市空间的主要服务人群、人群特征以及营造的感知体验,并在此基础上针对不同类型人群的差异化需求作出合理配置和组织。

1.2 城市空间的“第二感知角色”

城市公共空间或建筑不仅具有基本的物理空间和功能属性,还能使人产生丰富的感知体验。一方面,空间或建筑本身的位置、功能、形式或内涵等方面的特殊性,使其在构建某种共性的感知体验时具有独特优势。例如:社区出入口、近宅生活街作为人们短暂相遇的地方,具有较强的社交属性;开敞空间的天象景观和至高点的鸟瞰景观具有艺术审美特征;商业街的新兴业态往往作为一种新型的广义学习空间帮助人们增长见识;高铁站接送口作为现代意义上的送别空间具有较强的情感属性;宗教场所、纪念空间和城市遗迹具有一定的人文涵养功能。另一方面,不同类型群体对城市空间的感知体验存在个性化的需求差异。例如:医院和中老年活动中心附近的街道和开敞空间中的老年友好设施可以为弱势群体提供关怀;工作地附近的疗愈性绿地或僻静区可以提供冥想静思、暂时摆脱工作压力的空间;中小学附近街道空间中的趣味性设计可以为学生群体提供愉悦的上学体验。因此,从人的感知维度理解城市空间可以作为一种空间认知的方式,这种认知方式通过归纳人和空间在心理学、社会学和行为学上的特征,寻找出街道、广场、公园、公共设施等基本功能空间之外的“第二感知角色”,这对于组织城市空间感知体验具有关键作用。

1.3 城市空间感知营造的分析框架

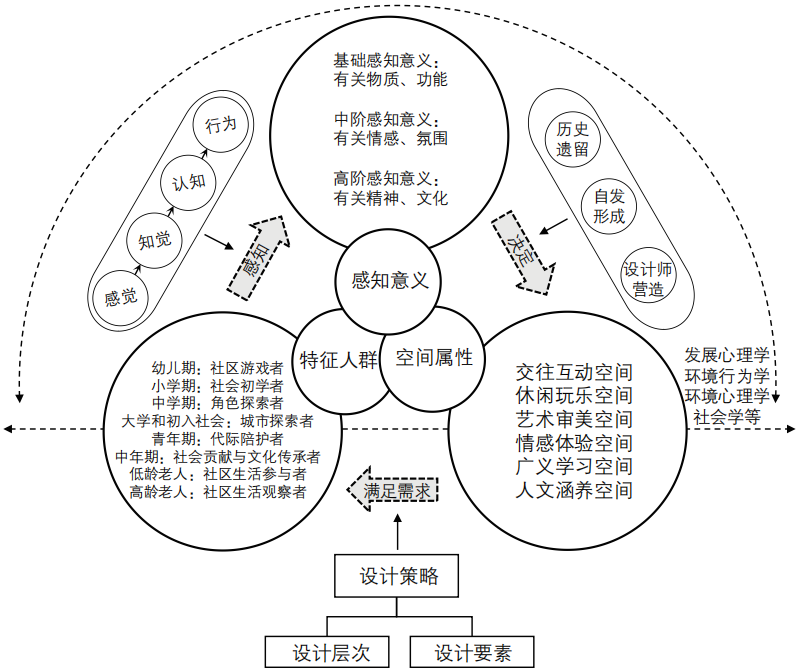

城市空间感知营造的核心问题包括做什么?怎么做?为谁做?分别对应感知意义、基于感知意义的城市空间以及所服务的特征人群。从城市空间角度而言,某些城市空间作为一种触发媒介会引起人们各种类型的感知体验,不仅包含感官体验、情感体验,还可能涉及价值观、人生观等高级别的思想行为。这种具有感知意图的城市空间可能是历史遗留并经过时间洗礼的历史文化空间,也可能是人们在城市生活中自发探索形成的交往、休闲空间,抑或是规划设计师在建设之初就赋予某些功能和意义的空间。从人的感知角度而言,城市空间感知是将客观环境要素经由“感觉—知觉—认知—行为”的心理学过程,结合个人的记忆、想象、价值观、文化背景等,转换为主观的情感、态度、行为的过程。人对城市空间的感知不仅涉及物质环境,还包括社会文化和个人身份。虽然空间感知因人而异,但相似的人群类型、成长经历、文化背景和日常行为会使空间感知结果呈现出一定的共性,因此需要对特征人群进行划分以获得精细化的感知营造。可以认为,“高感知”城市空间以感知意义或价值观塑造为基础,可满足不同类型特征人群的感知体验。因此,笔者尝试构建“特征人群—感知意义—城市空间”的反馈式城市空间营造分析框架,通过对城市空间感知意义的归纳,划分具有感知意义的城市空间类型;再根据不同年龄、职业等群体的认知水平、活动规律、社会特征以及对城市空间的感知体验需求,形成精细化的高感知城市空间环境营造建议(图1)。

图1 特征人群感知体验视角下的城市空间营造分析框架

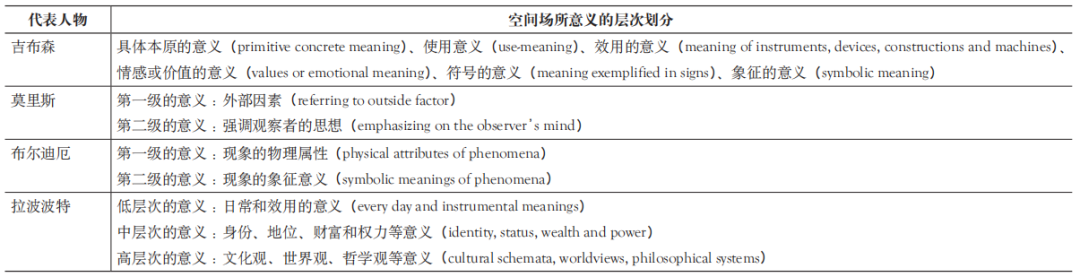

2 城市的感知意义与空间类型

马斯洛需求层次理论将人的需求层次从低到高划分为生理、安全、社交、尊重和自我实现五个层次的需求。在城市研究领域,吉布森(Gibson)、莫里斯(Morris)、布尔迪厄(Bourdieu)、拉波波特(Rapoport)等城市理论家对城市空间的意义进行了探讨和划分(表1)。

2.1 城市空间的感知意义

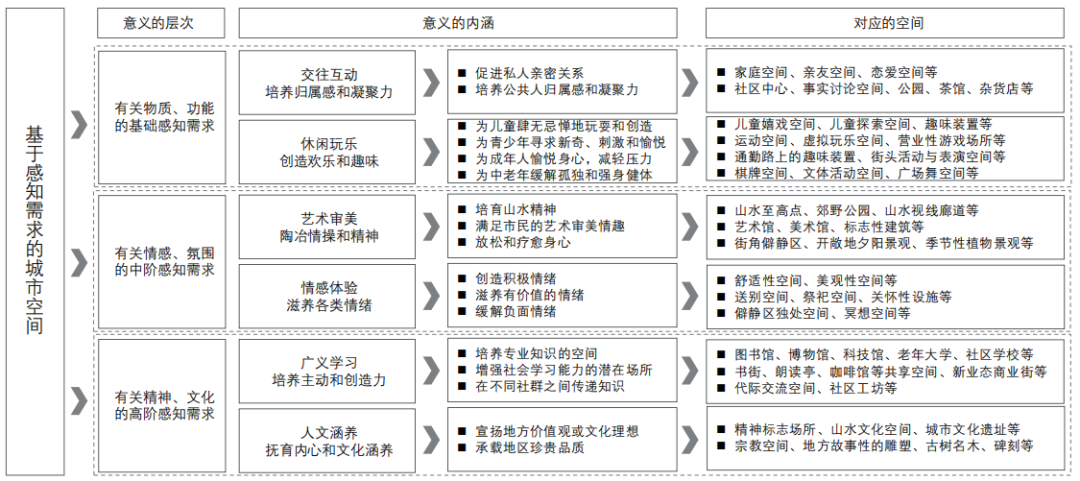

根据意义的深度和现实问题,笔者将意义归纳为以下3个层次(图2)。第一层是有关物质、功能的基础感知意义。一方面,现代高流动社会下,公众不愿意或不容易与邻居分享闲暇时光或从事集体活动,这导致“公共人的衰落”,因此在陌生人之间建立交往互动是破解城市社会关系危机的关键。城市居民之间的交往互动可以帮助消除冷漠、建立信任,传递周围人群的生活习惯、态度和价值观,培养归属感和凝聚力,还能促成社会规范,培育公民美德,增强邻里信任,推动社会公平。另一方面,休闲玩乐是人们与生俱来的需求:对于儿童而言,可以帮助塑造其性格和主动精神,提升童年质量;对于青少年而言,可以培养探索欲望、行动能力和团队精神;对于成年人而言,可以减轻压力愉悦身心;对于中老年而言,可以驱散孤独,强身健体。因此,需将交往互动和休闲玩乐作为基础感知意义用来培养归属感和创造欢乐。第二层是有关情感、氛围的中阶感知意义。一方面,我国自古以来的山水美学传统将文人的哲学思想融入自然环境,置身于山水关键点不仅能给人带来感官意义上的美学体验,还可能获得更高层面的精神感悟【山水精神是我国的传统美学精神,古代文人经常将美学观念和哲学思想融入山水,儒家“山水比德”的思想更是将人的品质同自然界的事物联系起来,形成人格化的山水环境,置身于这样的环境中能获得精神上的愉悦】;美术馆、艺术馆可以提高人们的艺术素养;通勤通学路上偶然发现的夕阳、晚霞、彩虹,或者精心构图的景观或水中倒影可以帮助创造惊喜和愉悦,缓解压力和疗愈身心。另一方面,情感化的空间能创造诸如愉悦、快乐、关怀、惊喜等积极情绪,缓解压力、疲惫等负面情绪,感动、思念、孤独、悲伤、送别以及冥思苦想等作为一种有价值的情绪,也应当在城市空间中被酝酿。因此,需将艺术审美和情感体验作为中阶的感知意义,以陶冶情操和滋养情绪。第三层是有关精神、文化的高阶感知意义。一方面,“教育型城市”“学习型社区”等概念的提出旨在帮助城市人“人人、时时、处处”都能获得知识,这种教育方式并没有固定的形式,可能是“休闲活动、与他人相处、在博物馆观展或在咖啡馆学习等”,并在不同群体间传递各种各样的知识,包括生活方式、文化艺术、审美观、价值观等,这对城市人的终身教育具有重要意义。另一方面,山水环境、历史地段、纪念空间或宗教场所等作为空间载体,承载着历代先贤的价值观、文化理想,人们从中获得心灵寄托、精神洗礼、道德指引或精神力量。因此,需将广义学习和人文涵养作为高阶感知意义,用来培养创造力和文化涵养。需要强调的是,以上感知意义并不是绝对的,而是需要随着城市发展和社会进步加以调整。

2.2 基于感知意义的城市空间类型

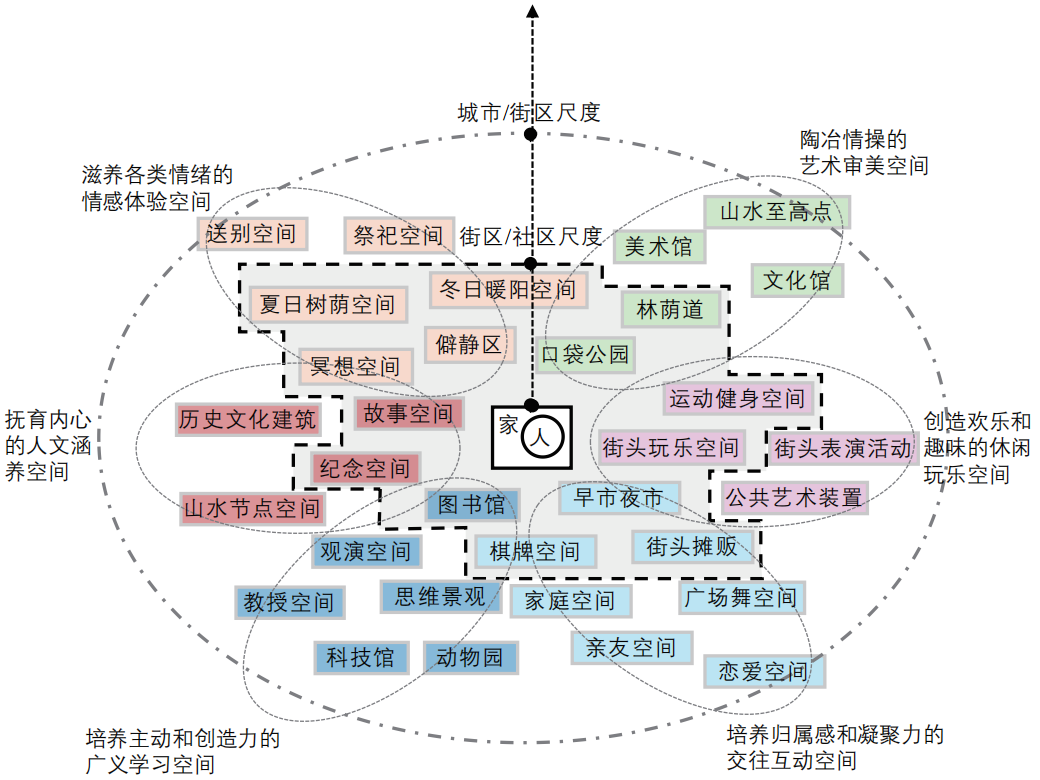

通过对人的感知体验意义分析,笔者将交往互动、休闲玩乐、艺术审美、情感体验、广义学习和人文涵养作为高感知城市的必要条件,这些感知体验意义一般体现在以下6类空间中(图2,图3)。一是交往互动空间。如电影院、有遮挡的座椅等恋人亲密空间,公园草坪上和商城中的亲子空间以及家庭饭后遛弯空间等,都有利于促进私人亲密关系;近宅街、社区出入口、茶馆、咖啡馆、酒吧、社区中心、书店、杂货店等“第三空间”有利于促进陌生人之间的交往,培养凝聚力。二是休闲玩乐空间。如街头型儿童玩耍空间,可满足儿童肆无忌惮玩耍的需求,并培养其创造力;利用混合现实技术的虚拟玩乐空间可帮助实现青少年的玩乐需求;通勤路过的街道、换乘站等关键性节点上与城市日常生活空间结合的城市玩乐空间、趣味艺术装置和艺术审美空间等,可以帮助成年人愉悦身心,减轻压力;棋牌摊、广场舞等街头活动空间,乒乓球、健身角等室外健身场地,以及观看不同年龄群体的玩乐活动尤其是儿童追逐嬉戏的“前景—庇护所”【生态心理学的相关研究认为,人为了防止被野兽袭击,在长期进化过程中更偏好于前方视野开阔、后方有遮蔽的“前景—庇护所”式的空间,在现代城市中体现为有良好景观视野的边缘空间】空间,能够帮助中老年人缓解孤独。三是艺术审美空间。如结合美学观念和哲学思想的山水环境、至高点、郊野公园等可以培养人的山水精神;艺术馆、美术馆等艺术空间,城市空间中的构图、色彩、装置艺术、光线及倒影等,以及街头艺人的绘画、表演等艺术活动,可以提升公众审美素养和城市整体的艺术气息,满足市民的艺术审美情趣;街角绿地、口袋公园、城市公园和郊野公园等审美景观,“四月赏樱”“十月赏菊”等季节性景观,朝阳、晚霞等时分性景观,与人们的日常生活、工作和休闲活动紧密联系,能够将人从繁忙焦虑的工作中抽离,放松、愉悦身心和疗愈心灵。四是情感体验空间。夏日树荫、冬日暖阳、孩童的欢声笑语画面、转角的风景【环境心理学中的“转角效应”认为,付出努力后经过“转角”看到的景致越精彩,人越能感到惊喜和满足,这也是许多古典园林和名山大川让人屡游不厌的原因。转角空间在城市中多体现为街道转角、地铁站出入口、各类公共设施出入口等空间】等,总能勾起人们舒适、惬意、愉悦、惊喜等积极的情绪,这些景象被认为是创造积极情绪的情感空间;高铁站送别时的悲伤、清明节街头祭祀时的怀念、深夜下班寒灯孤影中的孤独、医院门口的关怀等,是滋养有价值情绪的空间;冥想空间、僻静区、独处空间或自然景色等具有疗愈性质的环境是缓解负面情绪的空间。五是广义学习空间。图书馆、博物馆、科技馆等城市知识空间,书街、咖啡厅、朗读亭等新型学习场所,是具有启发性的,鼓励人们主动探索和思考的城市思维景观,可以作为日常生活中培养居民学习和思考能力的空间;可达性高、舒适性强的社区公园、林荫路和街角广场都可能是街头艺人、象棋能人、健身能人、手工艺人表演展示,普通居民分享生活经验、学习新知识的场所。六是人文涵养空间。我国的黄帝陵、人民英雄纪念碑,法国先贤祠,美国林肯纪念堂等历史文化建筑、名人祠庙、仪式性空间以及重要的山水环境,是宣扬地方价值观或文化理想的空间;重要的树木、桥梁、石头等地方性的文化场所和特殊的“风景”,承载着地区珍贵的特质,往往讲述着该地区发生过的故事或一方人民的共同记忆。需要强调的是,一方面这些空间会因时间流逝和社会更迭而改变其感知意义;另一方面,不同人群的行为特征和认知水平的差异使得对同一空间的使用频率和感知体验不同,因此需要进一步将这些高感知场景与差异化人群的日常活动空间结合,更好地指导城市空间营造。

3 特征人群画像与空间感知偏好

人对城市空间的诉求会随着生命周期的过程而改变,一座高感知的城市服务于“完整的人”,从城市空间研究角度而言,不同年龄阶段个体的生理机能、活动能力、日常行为、社会生活参与程度和心理需求等情况都会影响个体对城市空间的诉求,因此可将上述六类城市空间与特征人群进一步匹配加以分析。在发展心理学领域,如何正确地划分年龄阶段依然没有得到适当的解决,各类研究分别从生理、智力、个性、教育、生活等诸多方面划分出了多种标准。笔者结合特征人群在城市中的感知体验需求,尝试划分出以下八种特征人群及相匹配的空间。

3.1 儿童阶段的特征人群

(1)幼儿期:社区游戏者

幼儿期人群指6岁以前独立活动能力较弱且需要看护的低龄儿童,其活动时间和范围取决于看护者,社区游戏是该阶段人群的主要感知诉求。在身体发展方面,幼儿的平均身高约为0.95m,因此存在交通视野安全性差、呼吸位置接近车辆尾气和地面扬尘区、空间尺度过大等系列问题;此外,幼儿的跑、爬、跳跃、投掷等粗大运动技能迅速发展,绘画、拼图、搭积木等精细运动技能逐步建立。在认知发展方面,幼儿出现了符号思维的能力,热衷于假装游戏(pretend play)【在心理学领域,“假装游戏”又称“想象游戏”或“戏剧游戏”,是以儿童的符号功能为基础的角色扮演游戏,幼儿会尝试扮演日常生活中的角色或想象的角色,如“过家家”或用一种东西代表另一种东西】,这有助于其社会性、情绪和智力的发展。在心理社会发展方面,家庭仍是幼儿社会生活的核心,游戏是认识自我和社会学习的重要方式。针对幼儿群体,在规划层面,需重点营造以社区为中心的儿童休闲玩乐空间,包括儿童经常活动的社区中心绿地、社区花园、近宅生活街、街角公园等公共空间中设置游戏节点,保障儿童之家、商业区儿童场地等公共服务设施的可达性;在出行环境方面,可通过及设置合适的空间尺度,机动车车速管控,停车区布局,设置儿童可识别的交通标识系统、无障碍设施,净化1m以下空气的多层次绿化等,保障0.95m高度的总体安全性、舒适性和愉悦性;在公共空间方面,可通过提供沙坑、台阶、座椅、草坪、包容性的墙面或地面等,设计可跑、可跳、可涂鸦、可聚集的游戏节点和代际陪护空间等,助力粗大运动技能、精细运动技能和符号思维能力的发展。

(2)小学期:社会初学者

小学期人群指7~12岁脱离看护者独立活动的大龄儿童,发展心理学认为这一阶段是儿童个性和道德品质形成的关键时期,学习社会的基本规则、道德和责任感是该阶段群体的主要成长诉求。在身体发展方面,联合国儿童基金会发布的《儿童友好型城市规划手册》表明,7~12岁儿童步行活动距离通常在400m以内;此外,小学期儿童在柔韧、平衡、敏捷、力量等粗大运动技能方面发展迅速,具体表现为踢球、通过障碍、奔跑、舞蹈、跳远等方面;在灵巧控制手指方面快速发展,具体表现为做航模、做编织、绘画、玩悠悠球等。在认知方面,此时的儿童心理活动纯真直率,没有明显的闭锁性,言行、动机和行为相对一致,更易与成人沟通,亲子和师生之间的关系融洽,因此更容易促进智力发展、兴趣培养、良好道德品质和行为习惯的建立。在心理社会性方面,小学期儿童开始建立密切的同伴关系,并学会与他人合作的能力,同时也建立起道德感和责任感。班杜拉的社会学习理论【儿童通过观察他人(榜样)所表现的行为及其结果而获得自我评价的能力,因此社会引导成员用社会认可的方法去活动,以促进儿童形成观念、能力和人格,并改变自己的行为,例如适当的亲社会行为(如分享、帮助、合作和利他主义等)会对儿童的心理成长产生影响】将奖励与惩罚和榜样的作用视为儿童社会学习的主要影响因素。针对这类群体,在规划层面可建立以社区和小学为核心的半径400m或以小学生10分钟步行距离为半径的休闲玩乐空间和广义学习空间,串联儿童日常活动场所,包括具有趣味性的学校和社区街道、社区图书馆、儿童之家、兴趣班以及集体活动的空间等;在空间设计上,需考虑学校街和近宅街的儿童集体活动的节点空间、休闲娱乐设施、能并排行走的趣味步道等;在管理和活动策划方面,依托学校及周边环境建立开放式的城市学习活动、城市冒险活动、体育游戏和智力活动,需提供相应的城市空间及专人指导,树立榜样以培养儿童荣誉感、责任感、爱国主义情感和正义感。

3.2 青少年阶段的特征人群

3.3 成年阶段的特征人群

3.4 老年阶段的特征人群

4 基于感知体验的多尺度城市空间设计策略

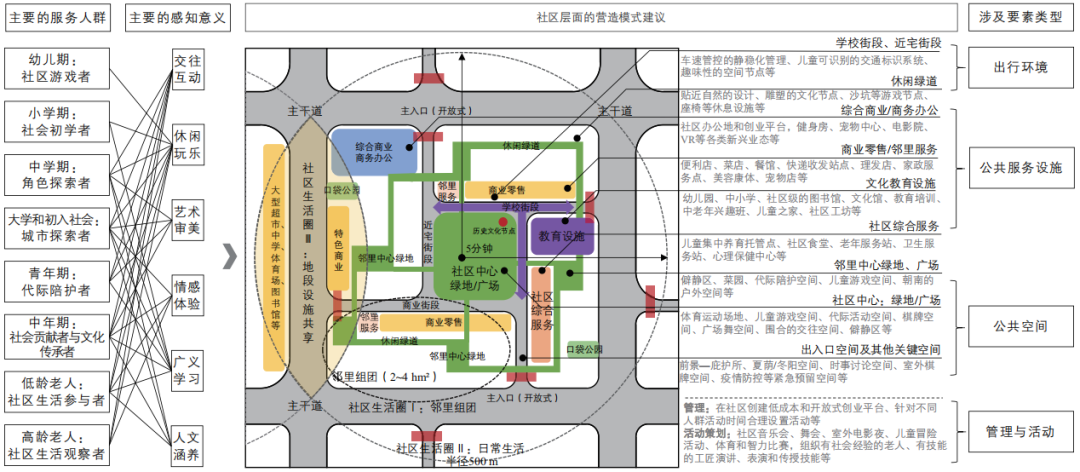

4.1 社区尺度的设计要素及策略

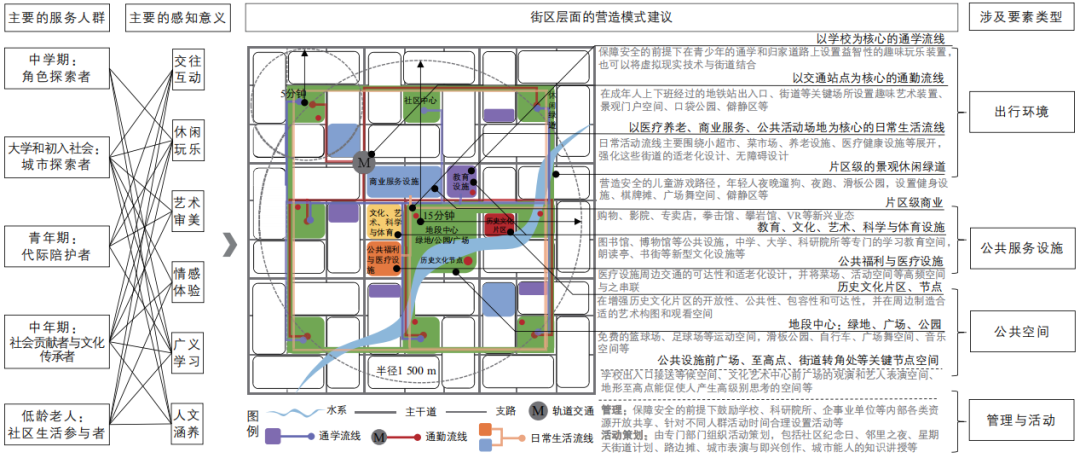

4.2 街区尺度的设计要素及策略

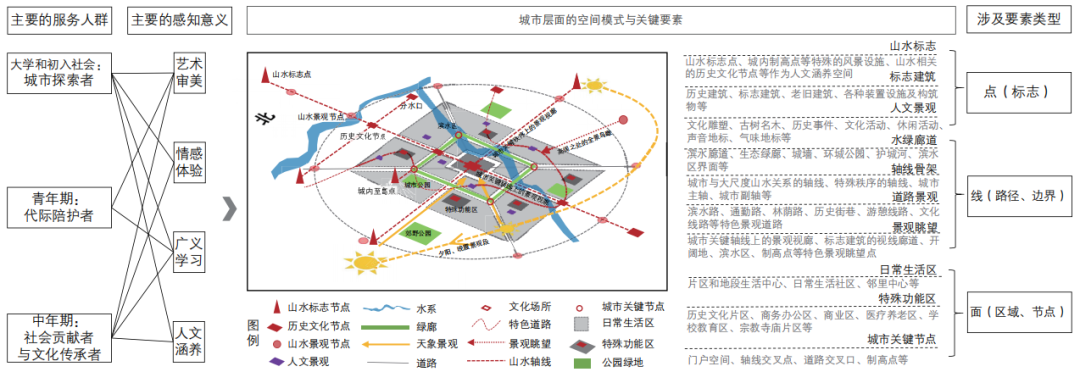

4.3 城市尺度的设计要素及策略

5 结语

封面:by Michael Morse (https://www.pexels.com/photo/girl-drawing-on-the-floor-using-chalks-2414846/)

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 特征人群感知体验视角下的城市空间及其营造策略探讨【2025.1期】

规划问道

规划问道