导读

电动自行车广泛应用于居民通勤出行和日常活动中,但鲜有研究探讨其对通勤满意度和幸福感的影响机理。基于上海市通勤人群的问卷调查数据,建立路径分析模型,揭示不同通勤方式对通勤满意度和幸福感的影响机理。结果显示,步行和自行车、小汽车通勤人群表现出更高的幸福感,而公共汽电车对通勤满意度和幸福感有负面影响;电动自行车因其出行成本低、灵活性高和可实现“门到门”出行等特点,对通勤满意度和幸福感的提升作用最为显著。然而,在本地小汽车牌照政策限制下,通勤人群可能更倾向选择电动自行车,以提高通勤效率和满意度。鉴于电动自行车的低碳排放和在公共交通资源不足区域的接驳作用,需要将公共交通优先发展战略与电动自行车发展规划相结合,促进绿色低碳出行。此外,针对电动自行车出行的交通安全问题需要强化法律责任、信息化执法,改善出行环境,实现有序发展和和谐管理,以推动城市治理的精细化。

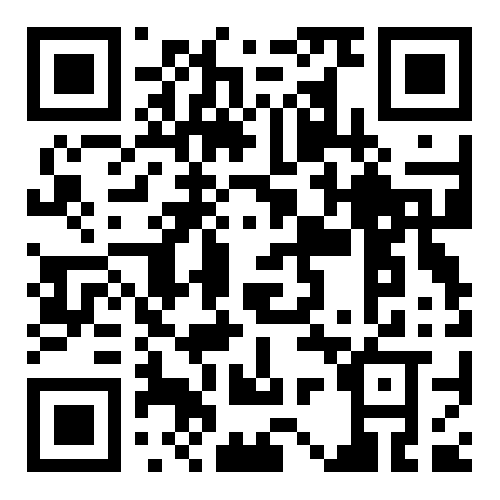

路径分析模型

点击查看全文

导读

营造适老化交通环境对于全龄友好城市和社区规划具有重要意义。以广州市为例,基于移动定位大数据、“四标四实”人口数据、设施满意度调查数据等,采用定性和定量分析结合的方式探讨老龄人口空间分布和出行特征。结果表明,越秀、荔湾、海珠三区的老年人比例最高,对适老化设施需求最强,而现有无障碍交通设施供给与老年人出行需求并未完全契合。基于对老年群体出行特征的剖析,探讨城市公共空间和社区生活圈的适老化交通对策和无障碍交通设施布局,提出“门到门”的一体化设计策略,为疫情常态化下的老年交通规划提供前瞻性思考路径。

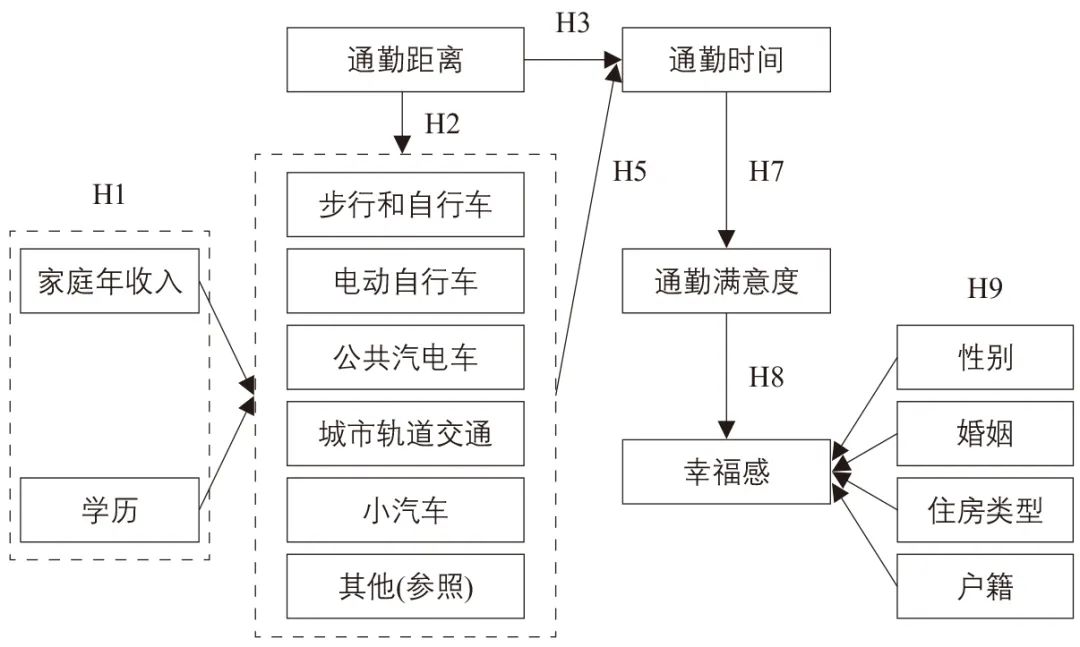

适老化交通改造建设分区

点击查看全文

导读

《中国县域人居环境气象评估报告》由住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室、中国城市规划设计研究院,以及华风气象传媒集团有限责任公司专业气象台联合编制。报告基于气象大数据,旨在客观呈现中国县域人居环境的变化特征,助力政府科学评估和改善县域人居环境质量。研究显示,县域人居环境整体呈改善趋势,年均人体舒适度接近最舒适水平,空气质量优良天数逐年增加。长江流域县域人居环境整体优于黄河流域,胡焕庸线以东县域人居环境也优于以西地区。此外,天然氧吧特色县域的人居环境水平整体优于其他县域,暴雨灾害显著增强,需强化韧性县域建设。这些结论为县域人居环境改善提供了科学依据,助力建设美丽县域,提升居民幸福感。

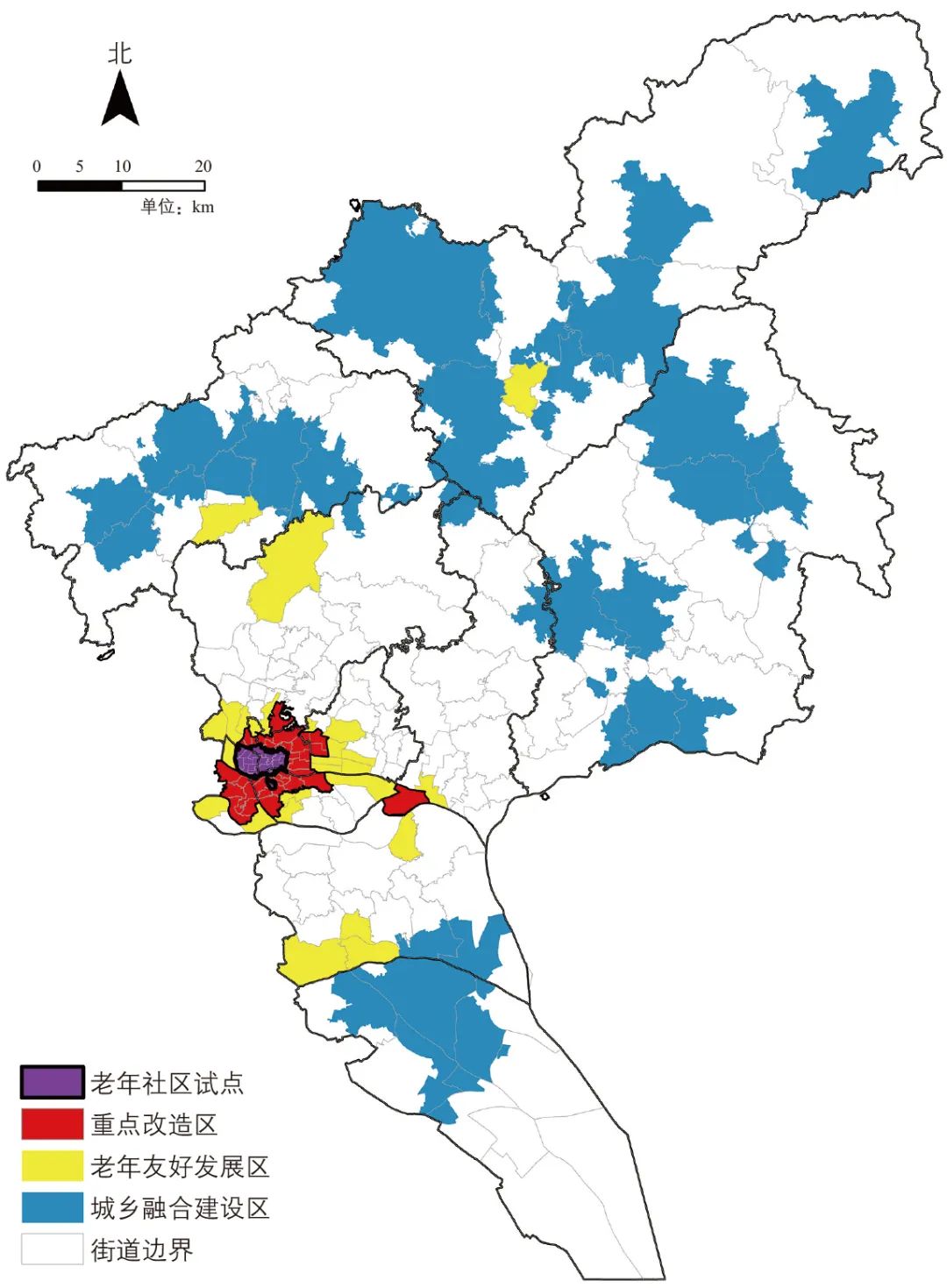

中国县域人体舒适度汇总

点击查看全文

导读

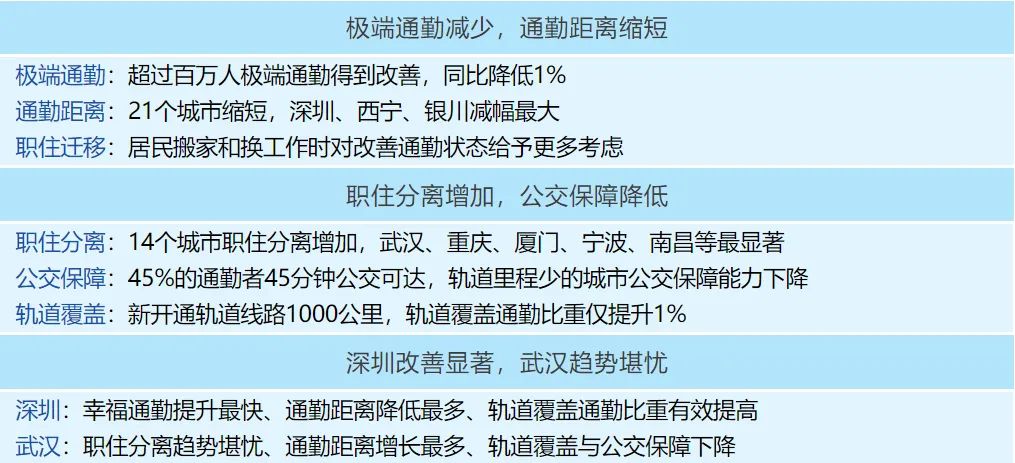

《2021年中国主要城市通勤监测报告》由中国城市规划设计研究院和住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室联合编制。报告基于大数据分析,覆盖42个中国主要城市,旨在揭示城市通勤特征,为城市规划和交通组织提供科学依据。报告以“幸福通勤”的主题,重点关注城市职住空间布局和通勤交通组织的变化。研究显示,2020年中国主要城市的“幸福通勤”比例(5公里以内通勤)为53%;深圳5公里以内通勤比例达到60%,是超大城市中的最高水平。此外,21个城市的平均通勤距离缩短,极端通勤比例降低1%,超过百万人的通勤状态得到改善。然而,部分城市公交保障能力下降,尤其是轨道交通规模较小的城市,影响了通勤幸福感的提升。

主要发现

点击查看全文

导读

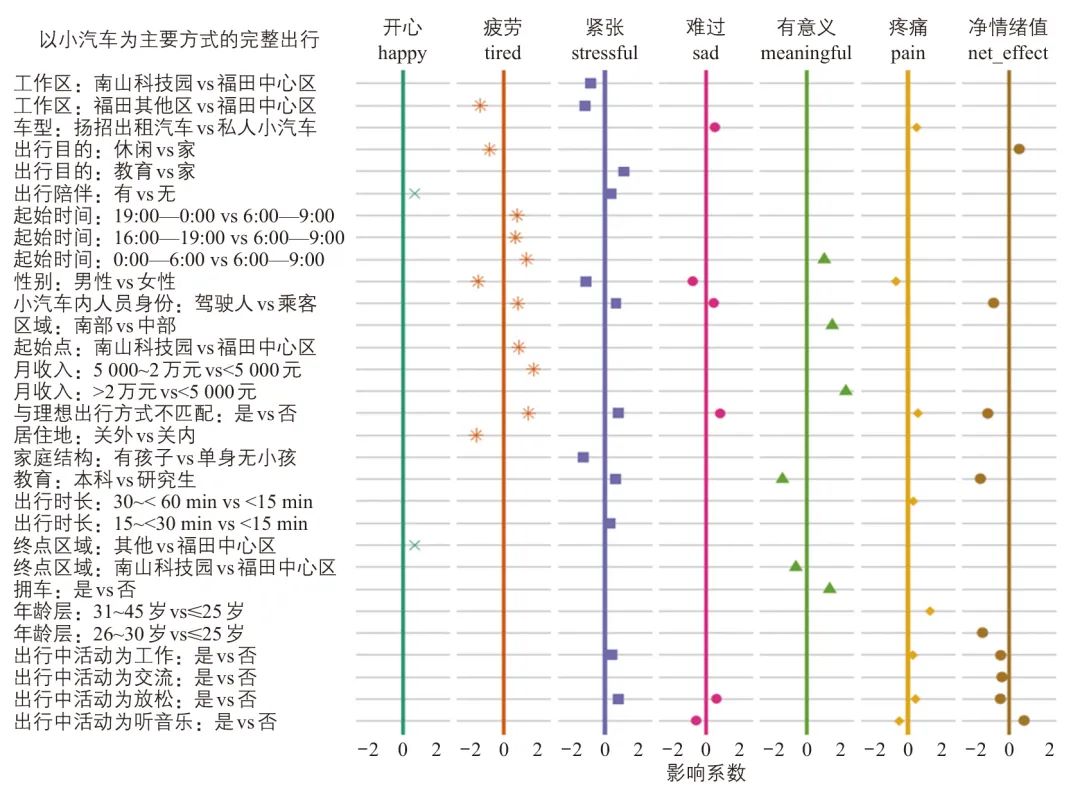

中国大中城市交通发展正从强调增加设施供应的发展阶段进入更关注出行者体验的品质交通提升新阶段。观测评估出行者在出行过程中的主观体验,是不断提升交通品质的必需条件。基于手机移动数据开展出行幸福感实证研究,以心理学多情绪量表为理论基础,建立适用于中国城市的出行幸福感测度理论框架和量化评估方法。针对典型人群进行精细化、多维度的出行链与情绪感受的观测,探索不同出行目的、方式、时长、伙伴等因素对幸福感受的差异化影响,为城市交通政策制定和精细化设计改善提供新的视角。

出行层面幸福感回归分析结果

点击查看全文

导读

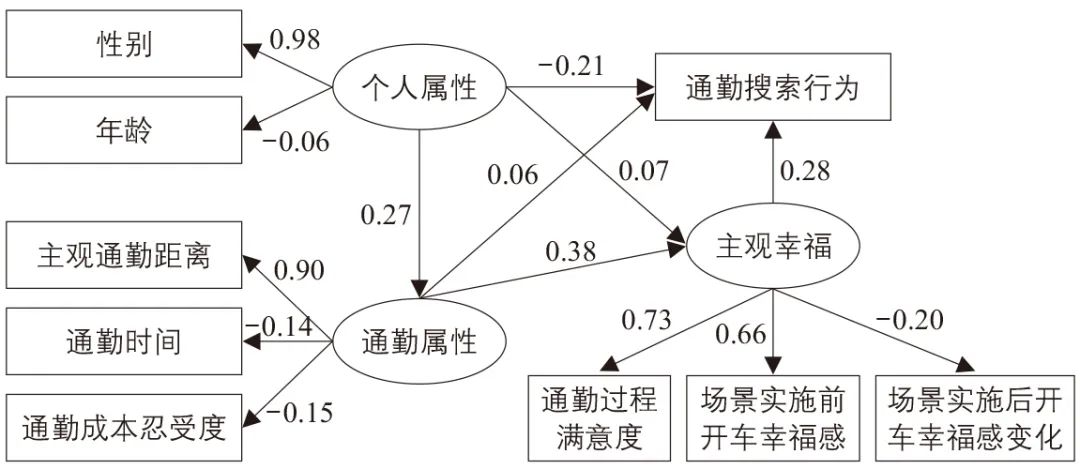

为探讨主观幸福对出行方式选择的影响,以北京市开车通勤者为研究对象,在对出行行为分析的基础上,将通勤者的思维过程分为搜索规则和决策规则。在通勤成本变化场景下,采用机器学习算法定性探索主观幸福的作用阶段。结合相关性分析结果建立结构方程模型,定量分析主观幸福对出行方式选择行为的作用机理以及主观幸福的测量变量。研究结果表明:主观幸福对开车通勤者是否改变现有出行方式的决策具有显著影响;主观幸福包括通勤过程满意度(0.73)、场景实施前开车幸福感(0.66)、通勤成本增加后开车幸福感变化(-0.20)三个因素。将主观幸福纳入通勤出行方式选择指标体系,从心理层面为交通政策的制定提供新视角。

主观幸福影响机理

点击查看全文

导读

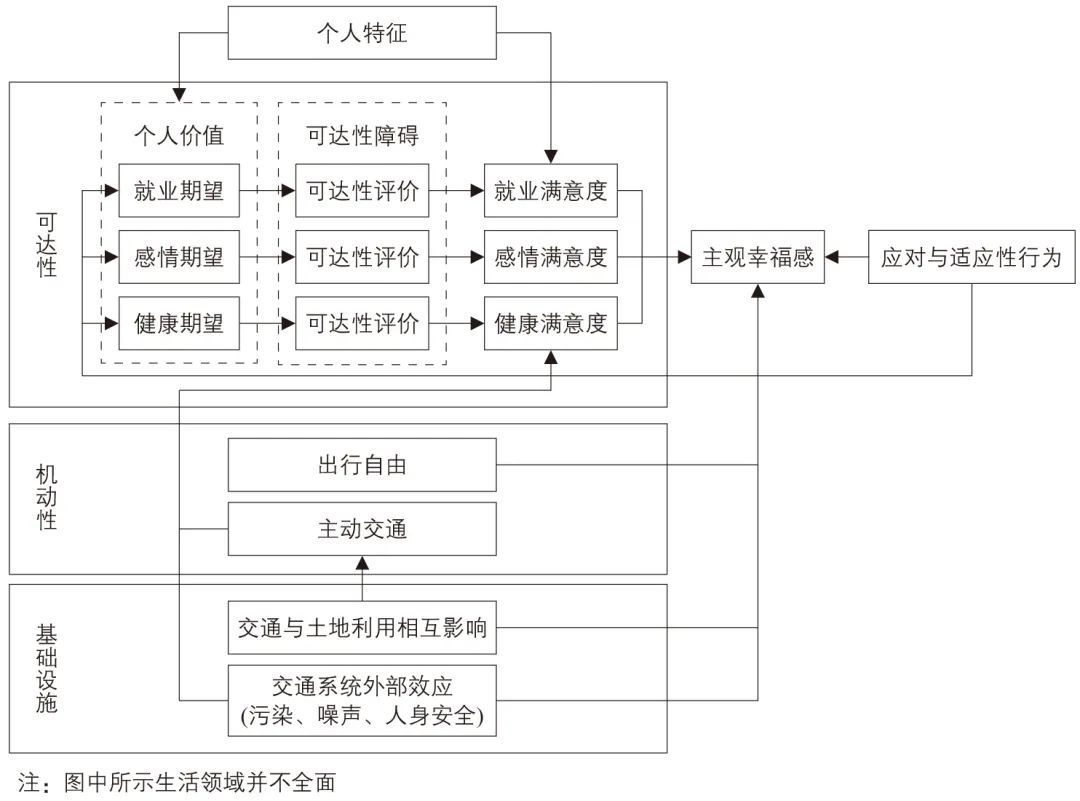

幸福感、生活质量和幸福正逐渐影响众多不同领域,例如经济、国家标准和公共健康。尽管心理幸福感的重要性日益受到重视,但却鲜有人关注交通系统对生活满意度的影响。首先,探讨幸福感在交通政策中所发挥的作用,并阐述幸福感对未来交通政策的启发作用。其次,回顾心理学文献,提出一个假设的模型即交通会通过提高重要生活领域的可达性或者物质环境的机动性及外部性从而对生活满意度产生间接或直接影响。对交通领域的初步研究为该模型提供了支持。最后,阐述政策建议和可使用该框架进行研究的领域。

交通对主观幸福感的影响理论模型

点击查看全文

封面图片来源:即梦AI

点击“阅读原文”查看

“UTC动态”栏目更多内容

采编平台

微博

官网

视频号

关注解锁更多精彩

2025035期

策划 | 魏永

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):城市交通视角下的“国际幸福日”

规划问道

规划问道