历史建筑

历史建筑是历史文化名城的重要组成部分,也是中华优秀传统文化的重要载体之一,在经济社会、历史文化、科学技术、建筑艺术等方面具有显著价值,突出反映地方特色和时代特点。保护和利用好历史建筑,对保护传统风貌、延续历史文脉、留存城市记忆、提升城市品质意义重大。

作为全国第一批历史建筑保护利用试点城市,北京研究制定了历史建筑保护利用的政策措施,积极推动实施了一批历史建筑活化利用的优秀案例。由北京历史文化名城保护委员会办公室指导、北京市规划和自然资源委员会支持,北京建筑大学组织编制了《北京市历史建筑保护图则》。本栏目精选部分优秀案例,旨在展现历史建筑之美,引导科学保护利用,持续推动新时代首都历史文化名城保护工作。

胜因院,位于照澜院西南、新林院西侧,1946~1947年建,是抗战胜利复校后添建的教工住宅。共建住宅40套,总建筑面积5103平方米。朱自清教授提议取名“胜因院”,盖因西南联大期间清华曾租用昆明胜因寺为校舍,且建造于抗战刚胜利不久,故予双重寓意以纪念。在此居住过的有刘仙洲、汤佩松、吴景超、费孝通、金岳霖、邓以蛰及梁思成和林徽因夫妇等。

胜因院建筑是在抗战结束后特殊的经济社会条件下建成的功能至上、风格简约的现代主义住宅,以“清水红砖墙,灰瓦两坡顶”为主要特色,建筑主体为两坡机瓦顶,书房、卧室为青灰平顶,松木望板。本着经济、节省的原则,胜因院单层别墅在有限的空间内,较好地处理了功能分区,并尽可能在细节上体现简明的装饰艺术,卧室置俄式壁炉,室内均设暖墙烧煤取暖。

胜因院设计有两种单元:一是单层两坡顶别墅式、砖木结构,门牌为1~18号、31~40号,户均使用面积97.25平方米;二是独栋双层庭院式别墅,局部2层、两坡顶、混合结构,门牌为19~30号,户均使用面积198.33平方米。目前,其东半部分拆除改建,尚保留西半部分,有13号、14号、17号、21号、22号、25号、26号、27号、28号、29号、30号、32号、36号、37号楼,共14栋住宅。

该建筑群内的建筑是学者的居所,其设计着重体现了现代主义建筑的基本原则——注重建筑功能的合理性,建筑形式作为建筑功能的自然反映,它是现代主义建筑理念影响中国近代住宅的实例,具有一定的历史价值。建筑造型优雅、简洁,功能紧凑、实用,节约成本的同时体现了时代特征和对现代住宅建筑设计的探索,具有较高的艺术和科学价值。

图 平面位置示意图

01

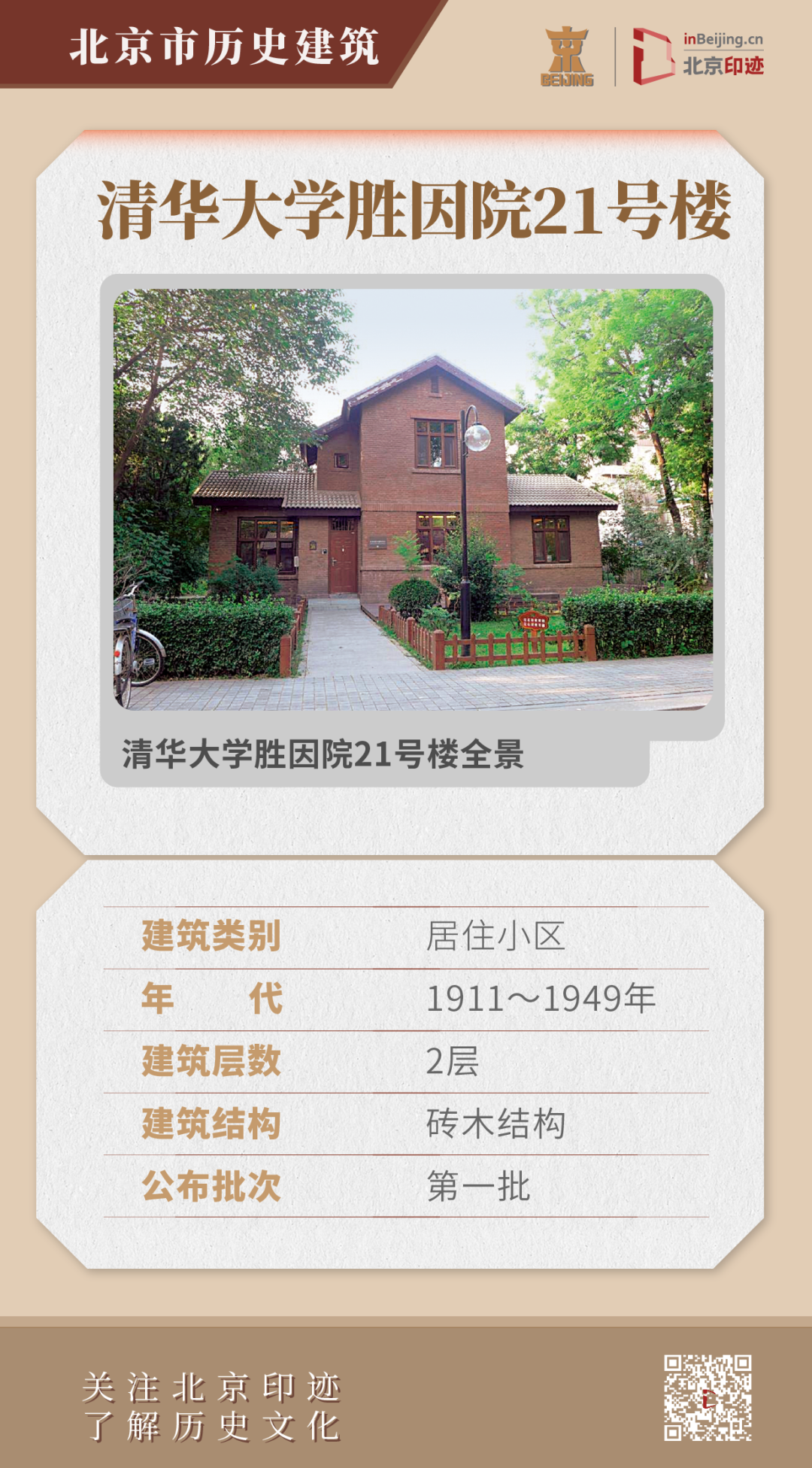

清华大学胜因院21号楼

胜因院21号楼建于1946~1947年,中国社会学家、都市社会学家吴景超(1901~1968年)曾在此居住,后为我国艺术设计教育家、艺术设计家常沙娜居住。

图 屋面

图 檐部

胜因院21号楼属于单幢2层庭院式住宅。建筑平面由多个矩形排列布局,坡屋顶、砖木结构,主体2层、局部1层。层高较低,竖向划分功能分区。主入口面向南侧道路,正立面山墙开大窗,顶端开方形小窗。红砖清水墙,陡砖砌窗过梁、窗台及腰线,水泥下槛墙,水泥散水。悬山人字坡组合屋面,出檐较大,木质檩条、望板,屋面原覆盖红色机瓦,后改为灰色水泥瓦。门窗后更换为现代材料,室内设置木楼板、木楼梯。

02

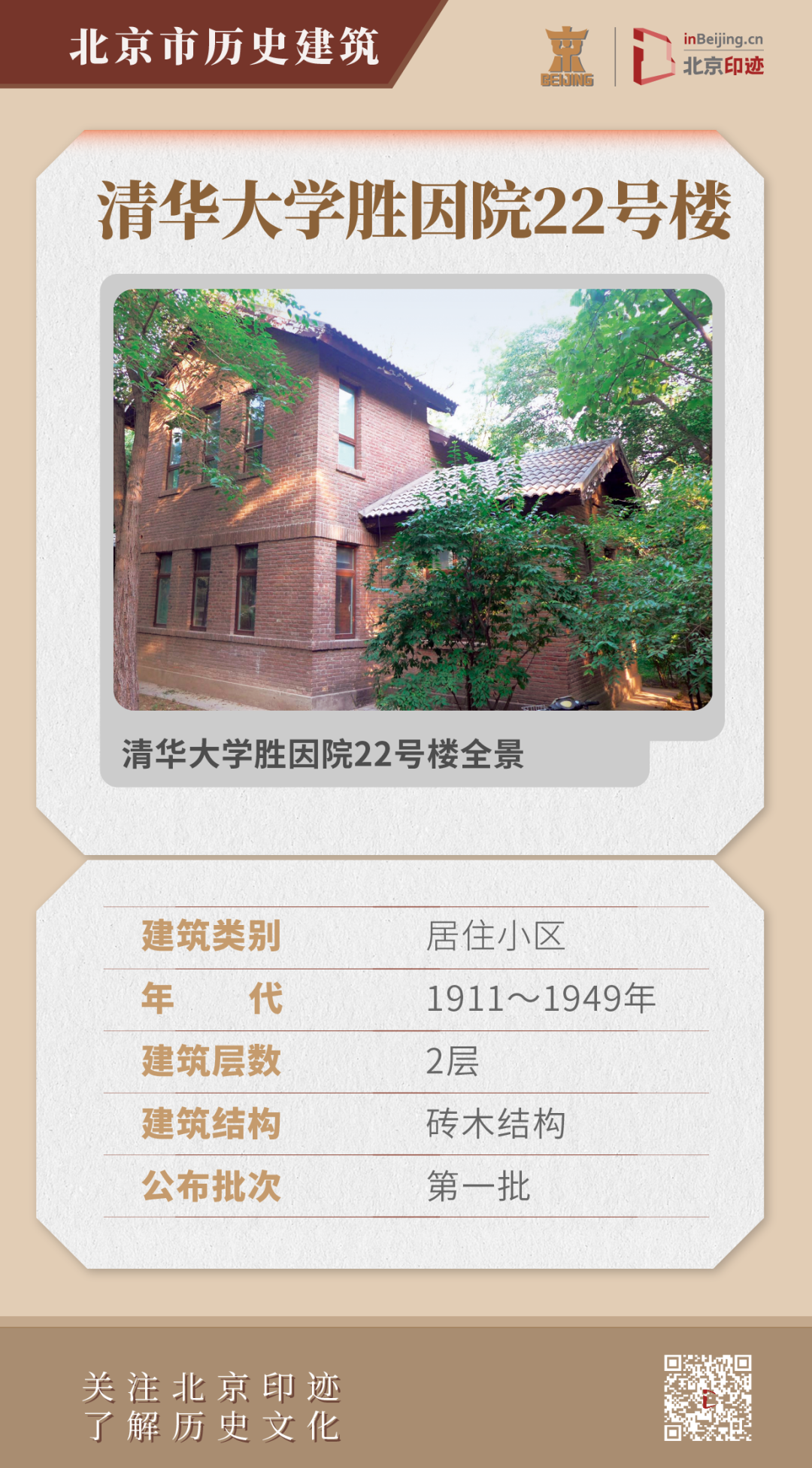

清华大学胜因院22号楼

胜因院22号楼建于1946~1947年,我国历史学家周一良(1913~2001年)、对外汉语教育家邓懿夫妇曾先后在此居住。

图 檐部

图 外墙

胜因院22号楼属于单幢2层庭院式住宅。建筑平面由多个矩形排列布局,坡屋顶、砖木结构,主体2层、局部1层。层高较低,竖向划分功能分区。主入口面向南侧道路,正立面山墙开大窗,顶端开方形小窗。红砖清水墙,陡砖砌窗过梁、窗台及腰线,水泥下槛墙,水泥散水。屋顶为悬山人字坡屋面,上铺灰色水泥瓦。屋顶出檐较大,檐下为木质檩条、木质望板。室内仍保留有木质楼板和楼梯。

03

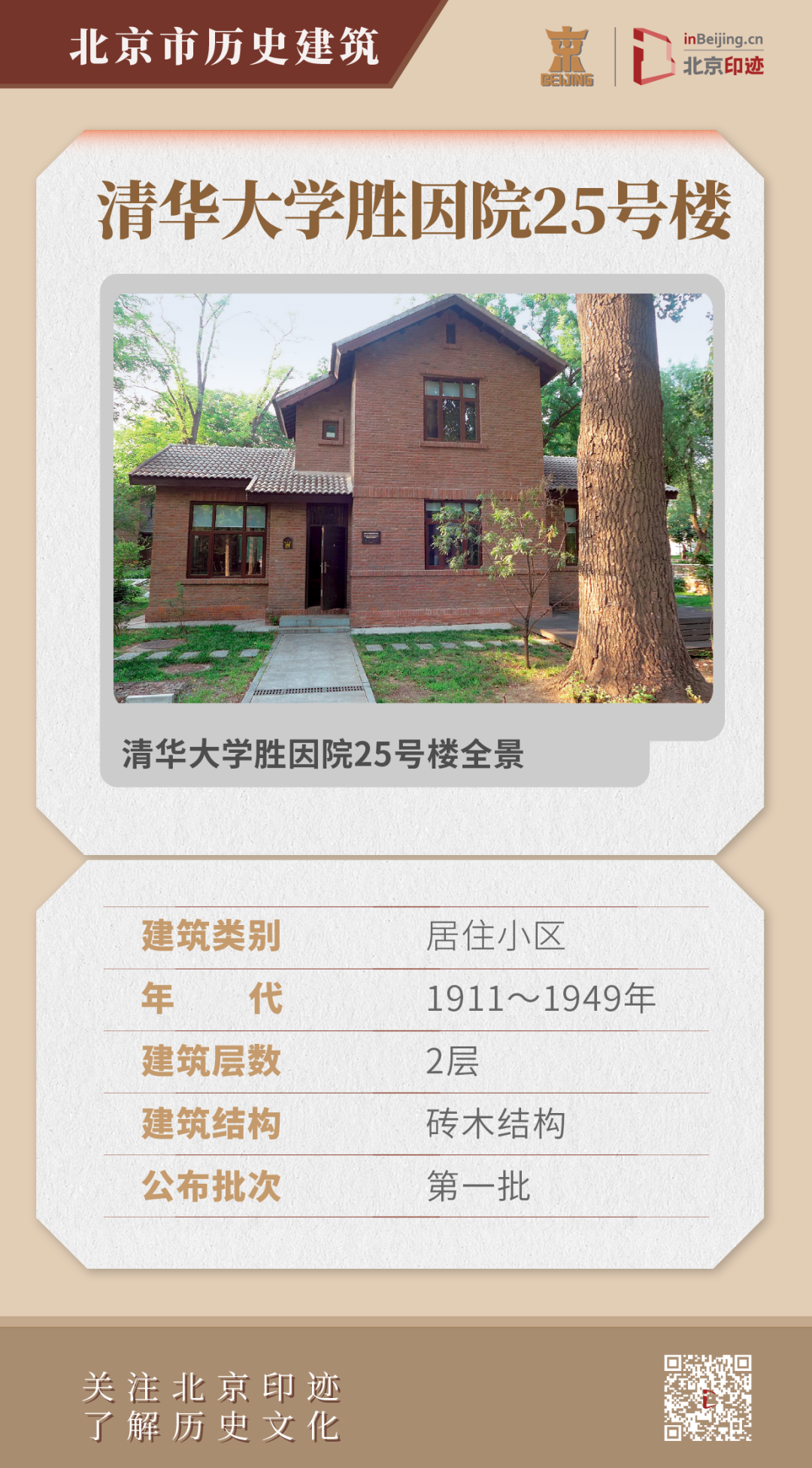

清华大学胜因院25号楼

胜因院25号楼建于1946~1947年,我国机械工程专家褚士荃曾在此居住,他曾任西南联大、清华大学教授,清华大学训导长。

图 西立面

图 外墙

胜因院25号楼位于胜因院中部偏南,属于单幢2层庭院式住宅。建筑平面由多个矩形排列布局,坡屋顶、砖木结构,主体2层、局部1层。层高较低,竖向划分功能分区。主入口面向南侧道路,正立面山墙开大窗,顶端开方形小窗。红砖清水墙,陡砖砌窗过梁、窗台及腰线,水泥下槛墙,水泥散水。悬山人字坡组合屋面,出檐较大,木质檩条、望板,屋面为灰色水泥瓦。室内设置木楼板、木楼梯。

04

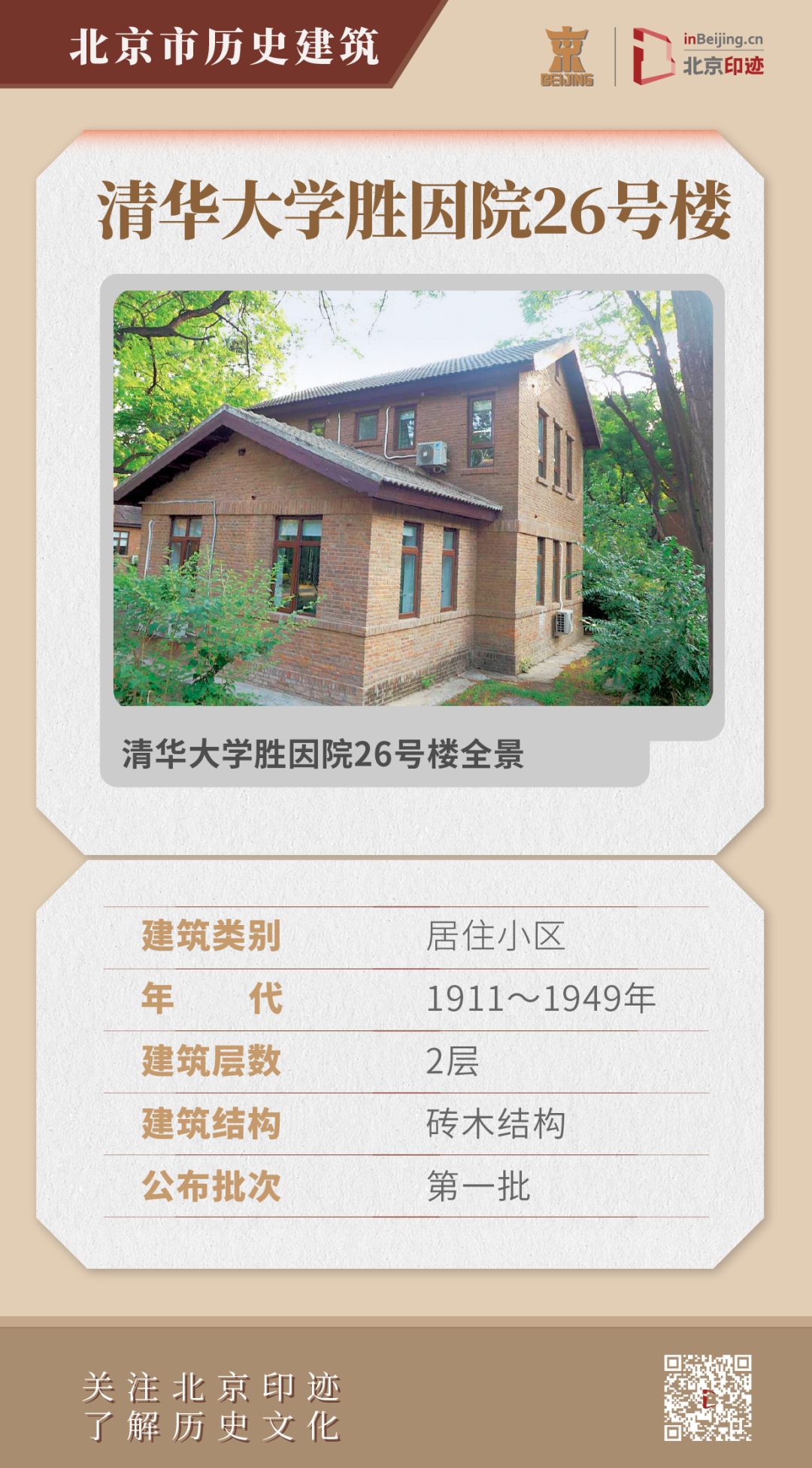

清华大学胜因院26号楼

胜因院26号楼建于1946~1947年,我国的逻辑学家、哲学家王宪钧(1910~1993年)曾在此居住。

图 檐部

图 窗装饰

胜因院26号楼位于胜因院中部偏南,属于单幢2层庭院式住宅。建筑平面由多个矩形排列布局,坡屋顶、砖木结构,主体2层、局部1层。层高较低,竖向划分功能分区。主入口面向南侧道路,正立面山墙开大窗,顶端开方形小窗。红砖清水墙,陡砖砌窗过梁、窗台及腰线,水泥下槛墙,水泥散水。屋顶有悬山人字坡组合屋面,出檐较大,木质檩条、望板,屋面为灰色水泥瓦。室内保留着木楼板、木楼梯。

05

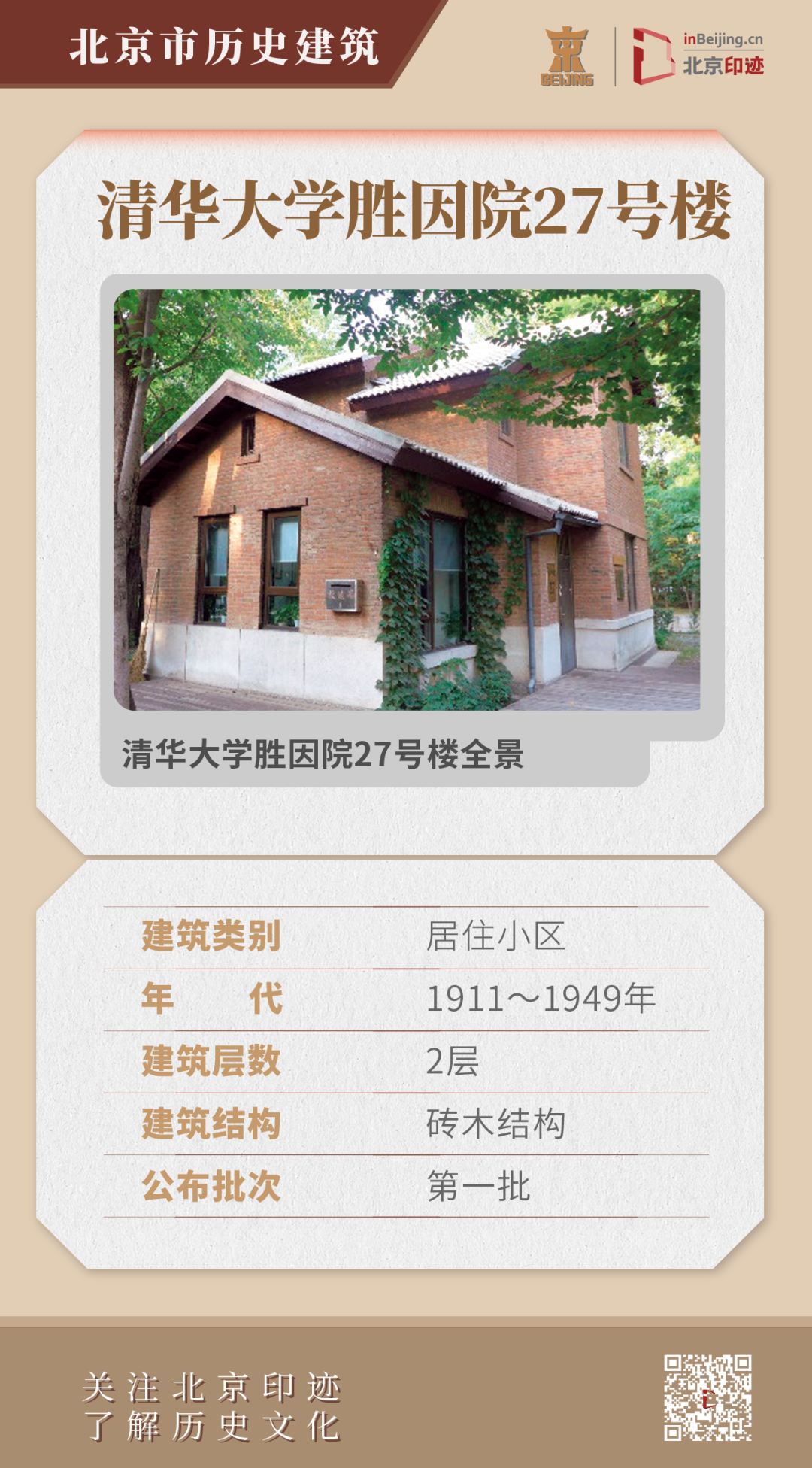

清华大学胜因院27号楼

胜因院27号楼建于1946~1947年,我国古希腊文学翻译家、研究家罗念生(1904~1990年)曾在此居住。

图 檐部

图 窗装饰

胜因院27号楼属于单幢2层庭院式住宅。建筑平面由多个矩形排列布局,坡屋顶、砖木结构,主体2层、局部1层。层高较低,竖向划分功能分区。主入口面向南侧道路,正立面山墙开大窗,顶端开方形小窗。悬山人字坡组合屋面,出檐较大,木质檩条、望板,屋面原覆盖红色机瓦,后改为灰色水泥瓦。红砖清水墙,陡砖砌窗过梁、窗台及腰线,水泥下槛墙,水泥散水。室内保留木质楼梯和楼板。

06

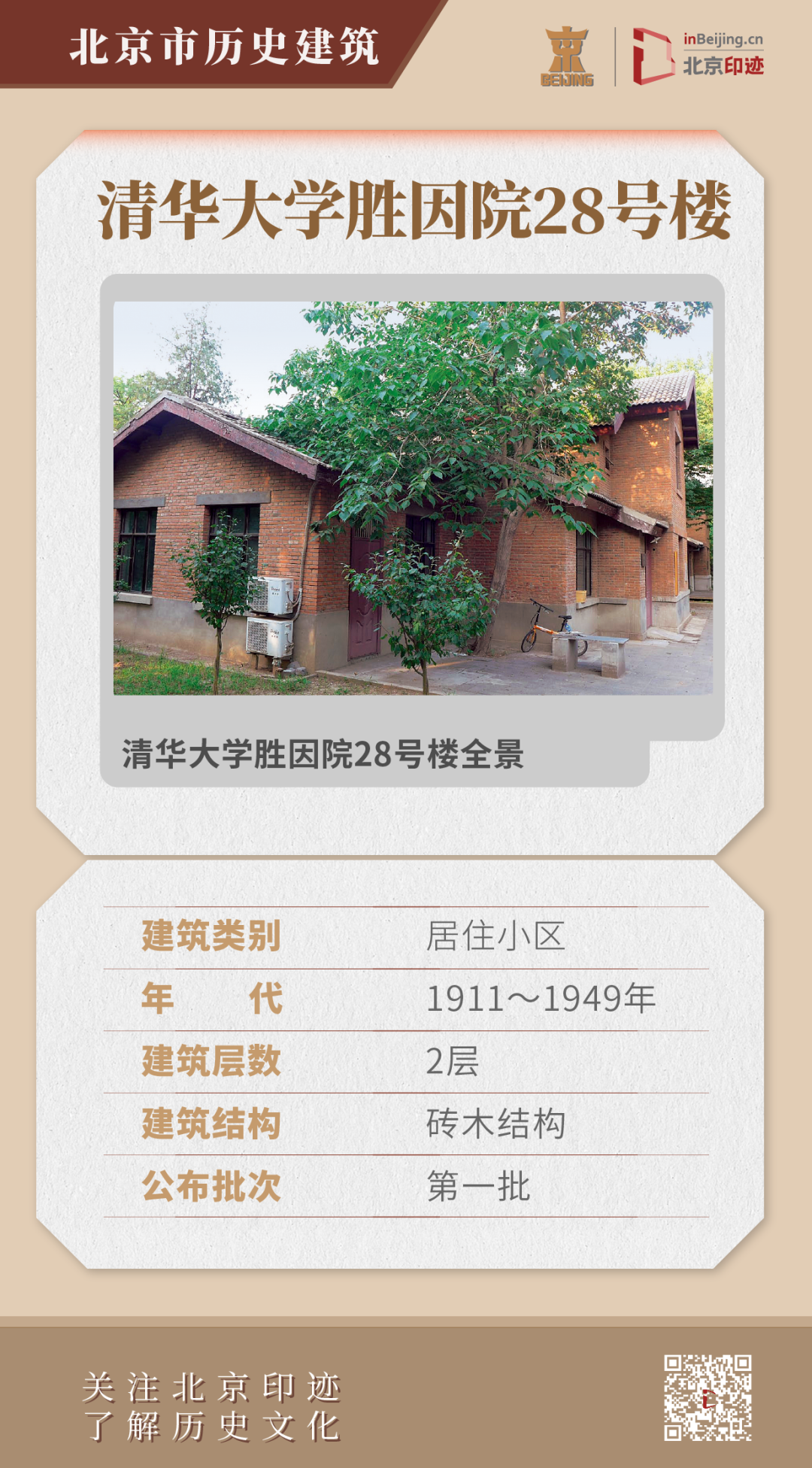

清华大学胜因院28号楼

胜因院28号楼建于1946~1947年,清华大学赵人儁、金起元、徐芸芳教授先后曾在此居住。

图 北立面

图 窗装饰

胜因院28号楼属于单幢2层庭院式住宅。建筑平面由多个矩形排列布局,坡屋顶、砖木结构,主体2层、局部1层。层高较低,竖向划分功能分区。主入口面向南侧道路,正立面山墙开大窗,顶端开方形小窗。立面为清水红砖墙,窗过梁、窗台及立面腰线均由陡砖砌筑。水泥下槛墙,水泥散水。屋顶为悬山人字坡组合屋面,出檐较大,木质檩条、望板,屋面原覆盖红色机瓦,后改为灰色水泥瓦。门窗后更换为现代材料。室内有木楼板、木楼梯。院落围有石砌矮墙。

内容来源:《北京市历史建筑保护图则》

本文图片均来源于《北京市历史建筑保护图则》,仅供学习交流

相关阅读

这些北京“活态”历史建筑你了解多少?

原北京有线电厂办公楼:我国有线电工业发展的实物见证

中国国际展览中心2-5号馆:建筑设计领域的“报春花”

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):清华大学胜因院历史建筑群:注重建筑功能的合理性

规划问道

规划问道