精彩导读

本文是笔者30年来关于国土空间和城市生态安全课题探索之延续。从1995年提出生态安全格局[1-2],到2005年在本刊发表的基于生态的“反规划”[3]和2015年发表的基于自然的“海绵城市”[4],到此文的国土空间和城市的气候韧性,试图从理论到方法和工程实践,建立一个本土化同时又具有世界意义的韧性国土空间和城市的中国路径。从对工业文明的反思,到理论方法的探索,再到近千个工程的实验性实践,自以为对中国模式有了比较清晰的理解,并意识到这可能是气候变化背景下解决地球生态环境问题的一条新路径,愿与同行分享。

气候综合症已经殃及世界每个角落,诸如超历史记录的城市热岛、极端天气事件、生物多样性丧失,以及社会经济动荡。最新的科学研究表明,全球气温已较工业化前水平上升约1.1 ℃,预计如果按照当前趋势持续,气温将在2030—2052年间上升1.5 ℃[5]。2023年夏季是北半球过去2000年以来最热的一年[6]。这些变化突显了气候变化的加速态势。气候变化导致不确定性降雨的增加,最近两年间发生在欧洲、中国、巴西、美国、巴基斯坦、甚至是干旱的利比亚和迪拜的洪涝灾害信息不时的出现在世界主流媒体的头条上,非洲等发展中地区更是灾难性的,城市规划面临最严峻挑战[7]。2024年权威《气候状况报告》揭示了气候变化导致的生物多样性损失正迅速增加。2023年,全球森林覆盖损失增加至2800多万公顷,主要由于野火和森林砍伐。珊瑚礁正在经历第四次全球大规模白化事件,威胁到支持数百万物种的生态系统。北极永冻土的融化破坏了栖息地,而气温上升迫使物种迁离其适应的气候区域。21世纪末,三分之一的人类可能面临不适宜生存的环境,加剧了生态和社会危机[8]。为应对这些相互关联的危机,在2024年梵蒂冈召开的有各州级地方主要决策者参加的气候韧性峰会上,科学家和宗教及政治领袖都意识到,依赖减缓策略拯救地球已经为时已晚,必须尽快从气候危机走向气候韧性行动[9]。科技创新与政策行动的结合对于实现气候韧性的地球和社会至关重要,而城市是这场人类有史以来最艰难的生存之战的前沿[10]。

减缓策略:以减少碳排放(有时包括其他温室气体)为单一目标的减缓策略在气候变化应对中占据主导地位。但常常忽视更广泛的生态和社会经济因素和整体自然系统的自身韧性。例如,可再生能源的快速转型可能导致资源密集型的开采和环境的破坏,如光电所需的稀土矿的开采对环境和社会构成显著风险,风电对鸟类的危害、水电对河流生态系统的危害、太阳能光板生产过程和淘汰带来的环境污染等等[11-15]。

适应策略:钢筋水泥等构建的灰色基础设施(如大坝、防洪堤和排水系统、长距离引水管道)通常被用于适应气候变化。尽管在短期内有效,但对灰色基础设施的过度依赖反映了一种短视的方法,未能考虑全面和可持续的适应策略,这往往会加剧城市和地区长期的气候脆弱性。例如,大规模的水泥堤坝和防潮堤可能破坏滨水敏感生态系统,导致生物多样性丧失和邻近区域侵蚀加剧,灰色基础设施缺乏与气候变化条件同步演化的适应能力[16]。同时,水泥等灰色材料是碳排放的主要来源,煅烧产生的二氧化碳的贡献率是8%,其中中国占了50%以上[17]。

因此,应对气候变化需要改变这些短视的方法。基于自然的解决方案(NbS)通过利用自然过程、道法自然来适应洪水、海潮、热浪等风险,同时结合生物多样性保护、生态系统修复、提高碳汇来减缓气候变化。与成本高昂且对生态系统造成破坏的灰色基础设施相比,NbS提供了更高的韧性和综合效益[18-19]。例如,城市绿地在调节温度和管理雨水方面比混凝土系统更高效[20];湿地和红树林可以缓解洪涝灾害,同时支持生物多样性和碳汇[21-22]。此外,NbS能够随着时间的推移适应变化,避免了灰色基础设施易过时及成本增加的问题,这不但可以大大减少碳排放,还可以大大提高城市和区域的气候韧性,投入少且可持续[23]。

但是,基于自然的整体解决途径有两大关键难题:第一,在土地资源有限的条件下,如何克服自然保护与发展用地之间的尖锐矛盾,给自然提供所需要的空间,使其能为人类提供充足的高质量的生态系统服务来实现气候韧性?这便是国土空间规划课题;第二,自然技术的效率和标准化问题:离开标准化和规模化的工业技术,城乡还能运行吗?离开了污水处理厂,水还能净化吗?离开了排水管道,水涝还能解决吗?离开空调,城市能否有效度过高温气候?离开坚固的水泥防潮堤,城市能应对海水倒灌吗?离开了农药和化肥,农业生产还能进行吗?如何将多种基于自然的技术整合成为具有高效生态服务功能的生态基础设施(EI),来实现城市的气候韧性?

解决上述两大难题,是后工业时代规划设计师的核心任务。

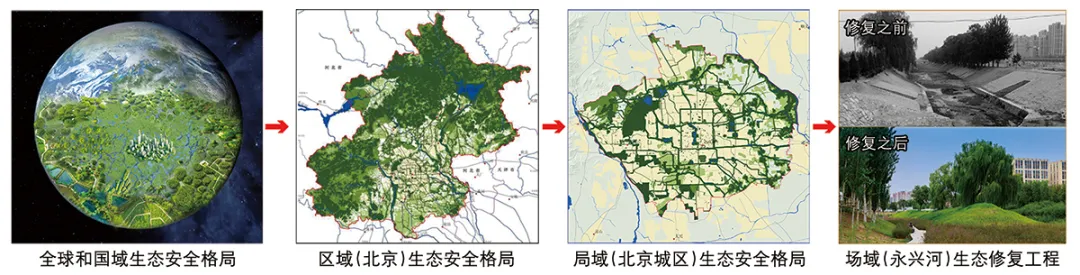

3.1 基于生态安全格局,优化国土空间格局,开展气候韧性的国土空间规划

气候韧性的国土空间规划的目的是既要解决人类生存发展的问题,又要保护自然和生态系统的完整性和基本生态系统服务能力不受严重损害,包括旱涝调节、极端气温的调节、海平面上升的应对、生物多样性保护和生物质生产服务(碳汇)、人类的文化与精神需求服务[31]。席卷大地的农业工业化以及“三通一平”的城市建设模式对自然系统造成了极大的破坏。著名生物学家E.O.Wilson将砍伐森林以获取经济利益比作为了做饭而烧毁文艺复兴时期的画作,提出应保护和修复地球的50%以遏制第六次大规模灭绝并维护对人类生存至关重要的生态系统,保障人类长期生存和地球气候韧性[32-33]。

事实上,量的指标仅仅是一个方面,同样重要的或者更重要的是空间格局的优化,对这个问题的研究,促成了对ESP理论和方法的探索[12],也成为现阶段气候韧性国土空间规划要解决的关键问题。解答这个问题的底层逻辑是“土地不是平的”,不能仅仅依靠用地数量和指标平衡来解决。在各种红线划定中,忽视土地整体生态系统的空间格局与功能的多样性将会造成事与愿违的悲剧。典型事例是当划定高标准农田时,规定基本农田红线范围内“不准种树”“不准挖池塘”等荒唐的原则,完全忽视了生态和生物多样性和它所具有的综合服务作用,其带来的后果是灾难性的、毫无气候韧性的“红线敌托邦”[34]。各种用地,包括自然林地、湿地、陂塘、农田、菜园、农作物大田以及居住用地,应该有机融合在一起,形成一个能产生综合生态效益的生态系统,这才是生态文明的“活”的高标准农田和丰产的土地。当然这个生态系统里面也有基础设施,那就是生态基础设施,如湿地、陂塘、蓝绿交织的河流廊道所构成的水生态基础设施。其他环境保护名义下的红线划定同样需要克服单一片面的思维模式,才能构建气候韧性的城市和国土空间。

国土空间上存在多样化的竞争性过程,比如洪水、农业开垦、虫灾及野火蔓延、城市扩张等,各种过程都需要空间。空间博弈就是如何在竞争性过程中协调土地和空间的利用,形成多利益群体共赢的优化格局。在以往城市化和工业化过程中,生态总处于劣势。因此,需要给生态以“先手”,方可做到“生态优先”的开发建设。“先手”的依据是“生态底线”而非没有科学依据的行政“红线”。这个底线就是最低的ESP,用于划定关键的生态空间,整合地质、水、生物栖息地、遗产保护、休憩资产保护等安全格局。这便是实现生态文明的国土空间规划方法论。而其中气候韧性是这个安全格局的核心,尤其以水过程为基础。

注:基于自然保障气候国土和城市的韧性。

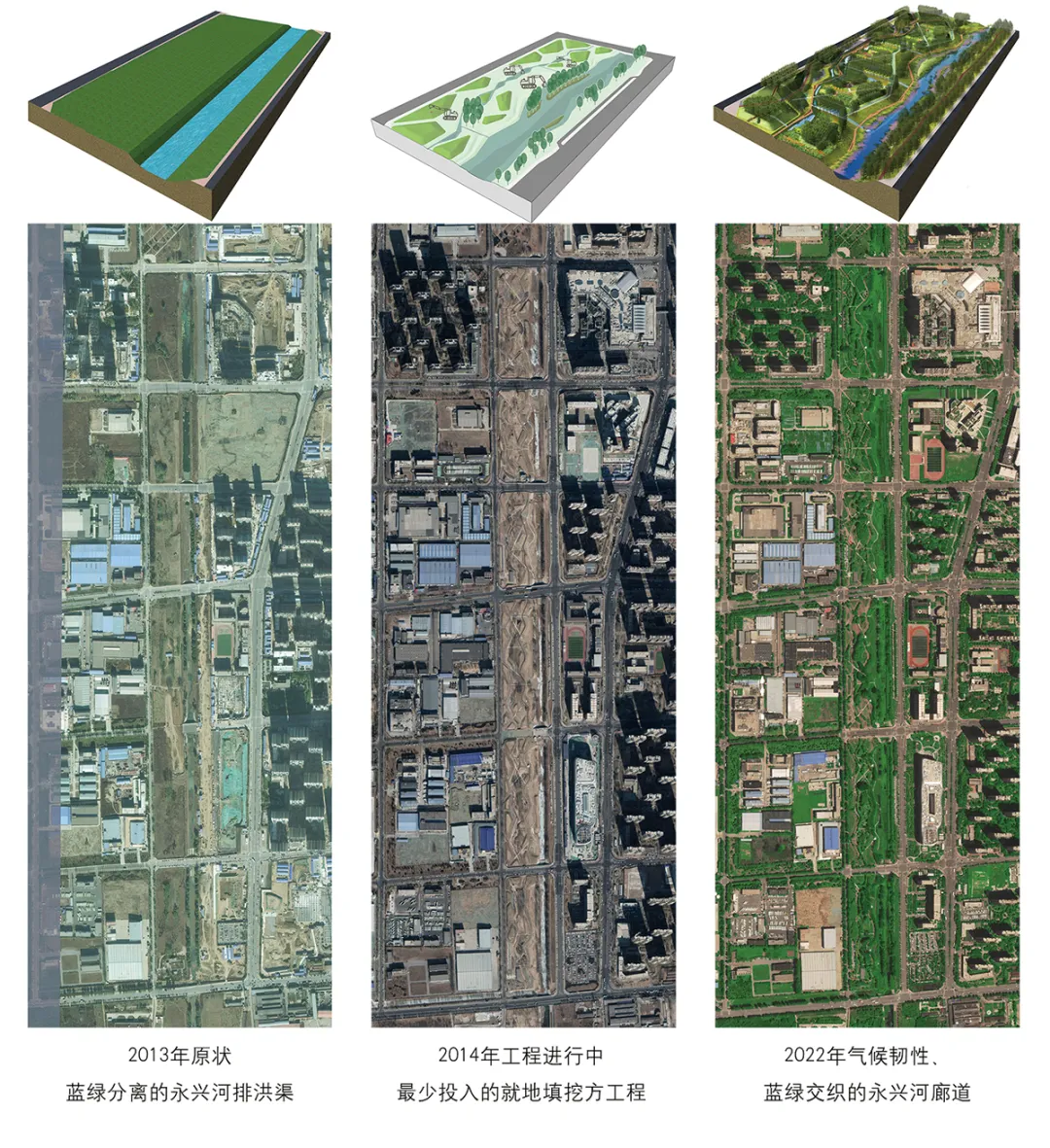

3.2 汲取中国传统智慧,提炼基于自然的生态工程技术模块,组合构建韧性城市的EI

基于自然构建气候韧性城市的第二大关键难题,如何发展NbS技术,并构建具有高效和综合效益的EI。基本路径是萃取传统生态智慧,将其科学化和模块化,组合设计构建整体化的EI,发挥其综合生态系统服务功能。

▲ 图3 EI工程技术模块形成过程

Fig.3 Formation process of EI engineering technology modules

上述以水过程调控为核心的NbS模块化技术,可以组合构建高效的EI,这是一条有别于工业化技术和灰色基础设施的颠覆性路径。基于源、流、汇分析模型,从水过程的源头、过程、末端的韧性设计,以及城市垃圾和污水处理的生态工程实践,来探讨EI构建,以下是几种主要的生态基础的构建及其典型工程。

▲ 图4 三亚城市中央海绵系统建成之前原状

Fig.4 The status of Sanya City before the construction of the central sponge system

▲ 图5 三亚城市中央海绵:东岸湿地公园

Fig.5 The core area of the central sponge system in Sanya: Dong’an Wetlands

▲ 图6 三亚东岸湿地滞蓄雨洪状况

Fig.6 Rainwater retention and flood mitigation in Dong’an Wetlands, Sanya

▲ 图7 海口美舍河改造前原状

▲ 图8 蓝绿交织的美舍河

Fig.8 The Meishe River featured by interwoven blue and green spaces

注:河道去硬化后,美舍河成为蓝绿交织的生态基础设施,大大提高城市气候韧性。

▲ 图9 以美舍河廊道主体构建蓝绿交织的水韧性基础设施

Fig.9 Resilient flood control infrastructure with interwoven blue and green spaces based on the Meishe River Corridor

资料来源:土人设计。

▲ 图10 邯郸园博园原有城市垃圾山

Fig.10 The previous urban landfill site at Handan Garden Expo Park

▲ 图11 邯郸园博园利用垃圾山构建的水净化系统

Fig.11 The water cleansing terraces built on a landfill at Handan Garden Expo Park

注:将固体垃圾山就地改造成梯田和陂塘湿地系统,多种类型的湿地系统协同作用,每天每公顷可净化800吨劣V类水至III类。

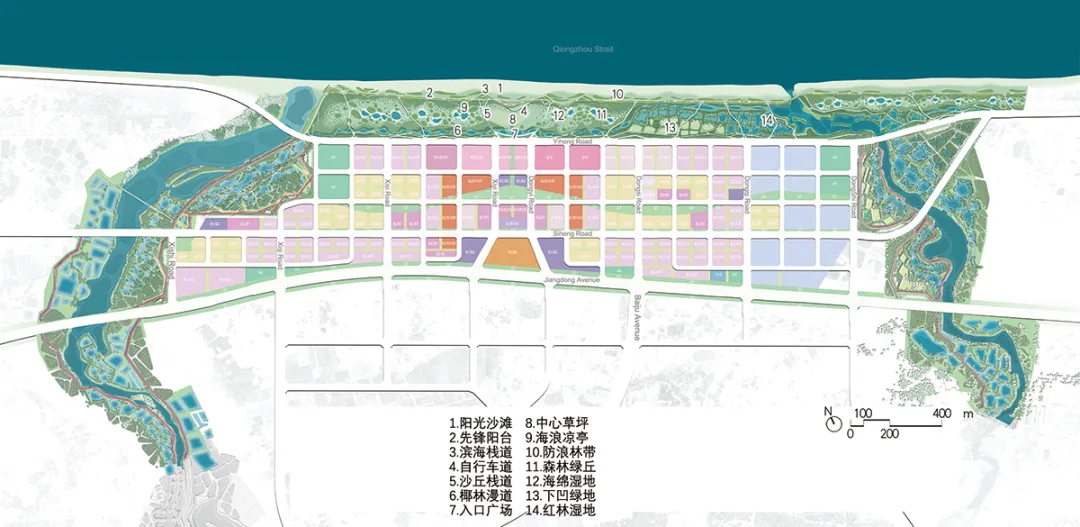

这样的水净化系统尤其适用于面源污染水体的净化,包括渤海、洱海、滇池、太湖等受富营养化困扰的大型水体的净化,这甚至是唯一的低成本而高效的途径。如77 284 Km2的渤海海域严重污染,2008年在渤海湾的秦皇岛海岸带尝试了海岸带海绵化的工程策略,将来自陆地的面源污染在进入海洋之前就地净化,16 km长的海绵海岸带试验区效果明显,不但水质和生物多样性得以大大改善而且成为国际获奖的生态休憩空间。

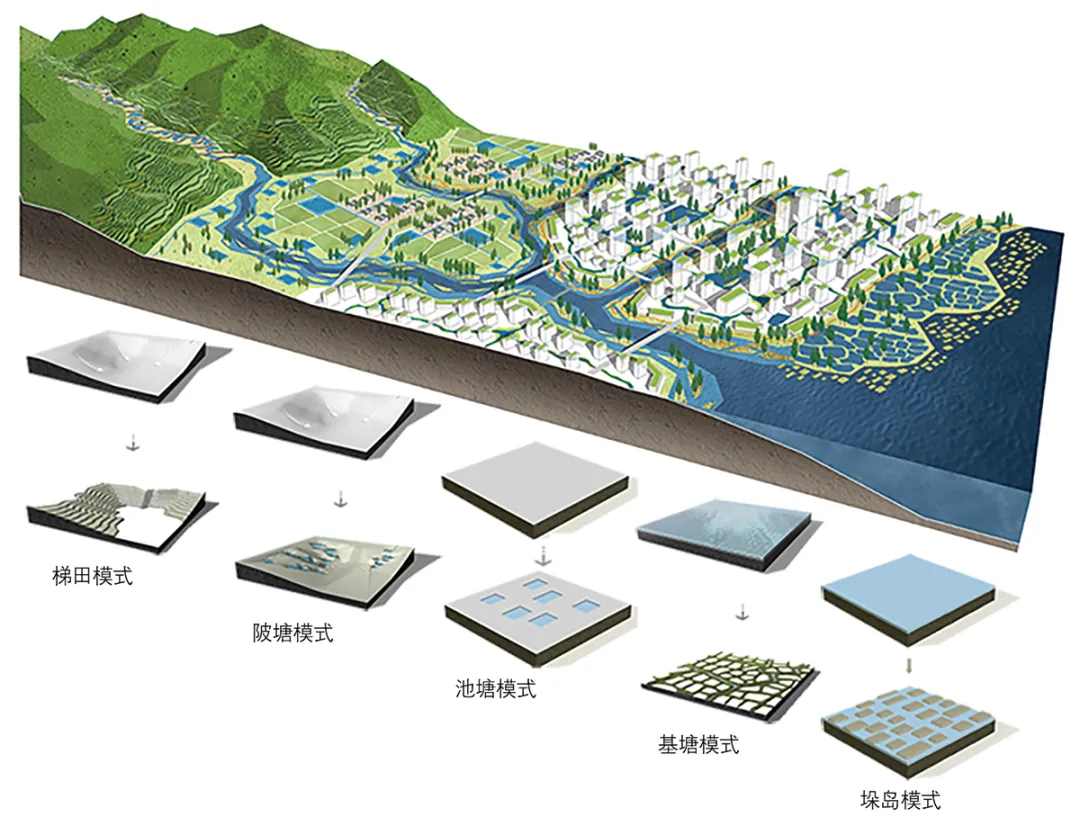

海平面上升是所有滨海城市面临的严峻挑战,主要源于气候变化引发的冰川融化和海洋热膨胀,还有地下水下降引起的地面下沉、湿地消失和来自陆地的水源透支。根据《中国气候变化蓝皮书2023》,自然资源部海洋预警监测司(2021)《2020年中国海平面公报》指出,1980—2020年,中国沿海海平面上升速率为每年3.4 mm,高于同期全球平均水平。这一趋势威胁到沿海地区的生态系统、城市安全及经济发展,尤其是上海、广州等低海拔大都市。为应对这一挑战,中国正进行海堤加固和防洪设施改造,这常常意味着建设大规模的灰色水泥工程。

而基于自然的生态韧性海防工程提供了颠覆性的路径。一个成功的实践是海口的韧性海防建设。工程项目所在地位于新设立的海南自贸区江东新区,海滩长3.72 km,占地370 ha,直面琼州海峡,是受风暴潮影响最为严重的区域之一。4 m高的混凝土海防大堤原本是为了保护陆地而建的,却阻碍了海陆之间相互作用,导致土壤盐碱化,防风林退化(图12)。

▲ 图12 2016年原状垂直海防大堤

Fig.12 The vertical concrete seaside levee (2016)

防浪墙的刚性设计加剧了海浪对堤本身的侵蚀力,海浪永远是赢家。基于自然的韧性设计将混凝土防浪堤改为“会呼吸的海堤”[47],破除防浪墙并将水泥基础改成会呼吸的通透结构,将垂直挡墙改造成梯田式的水平防浪堤,灰绿交替,并改善海滩的可达性;堤岸绿地设计成多塘海绵状结构,巧妙管理季风雨水,滋润土地,减缓盐碱化;结合生态修复与休闲功能,为居民和游客提供沉浸式体验(图13~图14)。该项目实现气候韧性、生态修复和城市生活空间营造的多重目标。

▲ 图13 2023年韧性海防大堤细节

▲ 图14 2023年韧性海防大堤

2024年9月6日,17级超强台风摩羯登录海口,该地段首当其冲。这一会呼吸的韧性海防设施经受住了严峻考验,受损状况明显低于同地区常规垂直钢筋水泥海防,海堤基本完好无损,彰显了基于自然的韧性海堤的魅力(图15~图18)。

▲ 图15 2024年常规垂直海防大堤遭遇“摩羯”台风破坏后的状况(对比段)

Fig.15 Destruction of the conventional concrete seaside levee (reference section) after the Super Typhoon Yagi (2024)

▲ 图16 土木工程专家考察“会呼吸海堤”

Fig.16 Inspection of the “Breathing Seaside Levee” by civil engineering experts

注:2024年超级台风“摩羯”过后,韧性的“会呼吸海堤”详细情况显示基本未受损。

▲ 图18 海南自贸区气候韧性海防景观规划总图

Fig.18 Master Plan for Climate Resilience of Coastal Defenses in Hainan Free Trade Zone

由西方国家所发起并领导的工业革命,使人类摆脱了农业文明时期对自然的依赖和被动适应的原始自然技术及基础设施的状态,通过发展控制自然的技术和基础设施,实现人类从必然王国走向自由王国,但同时导致地球环境的破坏。气候变了,一切都需要改变。基于千百年的季风气候经验,中国传统文化中积淀了基于自然、应对气候变化的智慧,将其科学化、萃取并实证检验和增强设计,并标准化和模块化,可以为全球从气候危机走向气候韧性提供有效方案。上述基于自然的生态工程技术,带着其鲜明的中国特色已经走向国际[48-52],并实施了一系列重要的海外工程,如俄罗斯卡班湖的生态修复、泰国曼谷中央海绵公园——Benjakitti Forest Park[53](图19~图20),都取得了良好的效果。同时,在该领域的国际话语权得到提升,引起了美国国家科学院、美国国家工程院、美国艺术与科学院和联合国有关机构、梵蒂冈等的高度重视[54-55]。理论与实践案例也被联合国全球气候峰会、世界卫生组织等官方媒体大力推介,BBC、CNN等国际主流媒体的推广和介绍文章300多篇,被权威评论媒体认为在应对全球气候危机方面是具有革新性的[48,56]。

▲ 图19 泰国曼谷中央海绵公园(Benjakitti Forest Park)场地原状

▲ 图20 泰国曼谷中央海绵公园(Benjakitti Forest Park)建成照片

Fig.20 Completion of the Benjakitti Forest Park, Bangkok, Thailand (by Turenscape)

参考文献

[4] 俞孔坚,李迪华,袁弘,等. “海绵城市”理论与实践[J]. 城市规划,2015,39(6):26-36.

[5] IPCC. Sixth Assessment Report,Working Group I Summary for Policymakers[R]. Cambridge,United Kingdom and New York,NY,USA:Cambridge University Press,2021.

[6] HEGERL G,TAYLOR K. Last Year’s Summer was the Warmest in 2 000 Years[J]. Nature,2024,631(8019):35-36.

[7] KIMUTAI J,BARNES C,MASAMBAYA F,et al. Urban Planning at the Heart of Increasingly Severe East African Flood Impacts in a Warming World[R]. World Weather Attribution,2024.

[8] RIPPLE W,WOLF C,GREGG J, et al. The 2024 State of the Climate Report:Perilous Times on Planet Earth[R]. BioScience,2024.

[9] YU Kongjian. Climate Design for One Planet[J]. Landscape Architecture Frontiers,2024,12(3):4-7.

[10] 陈娜,雷卓君,向辉,等. 从韧性城市大会到雄心城市峰会:韧性城市发展政策、行动与热点[J]. 景观设计学,2024,12(1):9-25.

[12] 胡韧,叶锦韶,戚永乐. 海上风电场对鸟类的影响及其危害预防[J]. 南方能源建设,2021,38(3):45-50.

[13] PREET S,SMITH S. Comprehensive Review of Silicon-Based Photovoltaic Solar Panel Recycling Technologies:Challenges and Future Outlook[J]. Journal of Cleaner Production,2024(448):141661.

[14] HE F,ZARFL C,TOCKNER K,et al. Hydropower Impacts on Riverine Biodiversity[J]. Nature Reviews Earth & Environment,2024,5(10):789-803.

[15] ZARFL C,BERLEKAMP J,HE F,et al. Future Large Hydropower Dams Impact Global Freshwater Megafauna[J]. Scientific Reports,2019(9):18531.

[16] TEMMERMAN S,KIRWAN M. Building Land with a Rising Sea[J]. Science,2015(349):588-589.

[17] ANDREW R. Global CO2 Emissions from Cement Production,1928-2018[J]. Earth System Science Data,2018,10(1):195-217.

[18] COHEN-SHACHAM E,WALTERS G,JANZEN C,et al. Nature-Based Solutions to Address Global Societal Challenges[R]. IUCN,2016.

[19] 翟国方. 与风险共存:构建韧性城市未来[J]. 景观设计学,2024,12(1):88-95.

[20] KABISCH N,KORN H,STADLER J,et al. Nature-Based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas[M/OL]. Springer,2017:1-13.

[21] SEDDON N,CHAUSSON A,BERRY P,et al. Understanding the Value and Limits of Nature-Based Solutions to Climate Change and Other Global Challenges[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B:Biological Sciences,2020,375(1794):20190120.

[22] 栾博,刘玥,车迪,等. 基于自然的解决方案的高密度城市水鸟栖息地精细化生态修复模式探索——以中国深圳市福田红树林国家重要湿地为例[J]. 景观设计学,2024,12(3):36-61.

[23] UNEP,IUCN. Nature-Based Solutions for Climate Change Mitigation[R]. 2021. https://digitallibrary.un.org/record/3949015?v=pdf#files.

[24] YU Kongjian,ZHANG Lei,LI Dihua. Living with Water:Flood Adaptive Landscapes in the Yellow River Basin of China[J]. Journal on Landscape Architecture,2008,3(2):6-17.

[25] 俞孔坚,张蕾. 黄泛平原区适应性“水城”景观及其保护和建设途径[J]. 水利学报,2008,39(6):688-696.

[26] 李玉凤,刘红玉,皋鹏飞,等. 农村多水塘系统水环境过程研究进展[J]. 生态学报,2016,36(9):2482-2489.

[27] 史书菡,俞孔坚. 徽州传统水文化景观的结构特征与当代价值[J]. 景观设计学,2021,9(4):28-49.

[28] 俞孔坚. 盆地经验与中国农业文化的生态节制景观[J]. 北京林业大学学报,1992,14(4):37-44.

[29] 俞孔坚,陈义勇. 国外传统农业水适应经验及水适应景观[J]. 中国水利,2014 (3):13-16.

[30] 陈义勇,俞孔坚. 古代“海绵城市”思想—水适应性景观经验启示[J]. 中国水利,2015(17):19-22.

[31] 张謦文,杨颖,袁艺,等. 以碳增汇为导向的县域国土空间生态修复研究——以中国新疆维吾尔自治区温宿县为例[J]. 景观设计学,2024,12(3):10-35.

[32] WILSON E. The Creation:An Appeal to Save Life on Earth[M]. New York:W.W.Norton & Company,2006.

[33] ROCKSTRo..M J,STEFFEN W,NOONE K,et al. A Safe Operating Space for Humanity[J]. Nature,2009(461):472-475.

[34] 俞孔坚. 红线敌托邦:在七叉与一位农民的对话[J]. 景观设计学,2022,10(6):5-9+4.

[35] HOLLING C. Resilience and Stability of Ecological Systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics,1973,4(1):1-23.

[37] 俞孔坚,李海龙,李迪华,等. 国土尺度生态安全格局[J]. 生态学报,2009,29(10):5163-5175.

[38] 国家统计局. 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报[R]. 2024.

[39] 俞孔坚,王思思,李迪华,等. 北京市生态安全格局及城市增长预景[J]. 生态学报,2009,29(3):1180-1204.

[40] 俞孔坚. 道法自然的增强设计:大面积快速水生态修复途径的探索[J]. 生态学报,2019,39(23):8733-8745.

[41] 俞孔坚,许涛,李迪华,等. 城市水系统弹性研究进展[J]. 城市规划学刊,2015(1):75-83.

[42] 中国天气网. 破纪录!三亚降特大暴雨致全市停课 海南岛强降雨或持续至月底[EB/OL]. [2024-10-28]. https://news.weather.com.cn/2024/10/3939795.shtml

[43] 中国政府网. 我国三年将投资约1.29万亿元推进150项重大水利工程建设[EB/OL]. [2020-07-13]. https://www.gov.cn/xinwen/2020-07/13/content_5526453.htm

[44] 唐杰,陈垚,程麒铭,等. 河道形态改造对城市河流生态水力性能的影响[J]. 水资源保护,2022,38(6):185-193.

[45] 张新华,邓晴,文萌,等. 弯曲河道对改善水生生物栖息地研究进展[J]. 西南民族大学学报(自然科学版),2019,45(6):637-645.

[46] 国家发改委. 统筹兼顾 精准施策 助力污水处理减污降碳协同增效——《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》专家解读之一[EB/OL]. [2024-01-05].

[47] 俞孔坚. 会呼吸的海堤:海口江东海滨公园[J]. 景观设计学,2024,12(1):106-109.

[48] GIES E. Sponge Cities:Restoring Natural Water Flows in Cities Can Lessen the Impacts of Floods and Droughts[J]. Scientific American,2018(12):80-85.

[49] SORKIN M. Can China’s Cities Survive? In:Letters to the Leaders of China:Kongjian Yu and the Future of the Chinese City[M]. New York:Terreform,ed.,2018:6-15.

[50] ALLAN S. The Paradox of Security[J]. Places Journal,2019.

[51] WALDHEIM C. Landscape as Urbanism[M]. Princeton:Princeton University Press,2016:171-175.

[52] SAUNDERS W. Designed Ecologies:The Landscape Architecture of Kongjian Yu[M]. Berlin,Boston:Birkha..user,2013.

[53] 俞孔坚,王冬. 模式化景观途径营造低维护海绵城市:泰国曼谷班加科特森林公园[J]. 景观设计学,2023,11(1):72-85.

[54] YU K. Green Infrastructure Through the Revival of Ancient Wisdom[J]. The American Academy of Arts and Sciences Bulletin summer,2017,70(4):35-39.

[55] NASEM (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine). Advancing Urban Sustainability in China and the United States:Proceedings of a Workshop[M]. Washington,DC:The National Academies Press,2020.

[56] GIES E. YU Kongjian is the Architect Making Friends with Flooding[J/OL]. MIT Technology Review,[2021-12-21]. https://www.technologyreview.com/2021/12/21/1041318/flooding-landscape-architecture-yu-kongjian/

[57] YU K,GIES E,WOOD W. To Solve Climate Change,We Need to Restore Our Sponge Planet[J]. Nature Water,2024.

来源:城市规划杂志

你“在看”我吗?

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):【Open Access】气候韧性国土空间和城市的中国模式*

规划问道

规划问道