《面向中国式现代化的2035城市展望》由中国城市规划设计研究院王凯院长领衔,中国城市规划设计研究院、中科院地理资源与环境研究所、国家气候中心、中规院(北京)规划设计有限公司联合研究。

改革开放40余年来,我国经历了全球规模最大、速度最快的城镇化进程,初步形成了区域协调发展格局,人居环境提升显著。未来十年,我国城市发展面临的挑战与压力将前所未有,面对的需求也将不断变化。本文基于对我国城市发展新挑战与新需求的研判,为全面落实中国式现代化建设的总体目标,到2035年,应积极构筑更加开放、更具竞争力、更具魅力和布局更为均衡的现代城市体系,形成超特大城市创新发展、中小城市特色发展的局面,建设“社区宜居、街区漫步、公园畅游、建筑品读、处处皆景”的幸福美好城市。

中国城市发展历程回顾

城镇化是现代化的必由之路。改革开放以来,中国经历了人类历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。1978-2024年间,我国城镇化水平年均提高近1.1个百分点,城镇人口年均新增约1700万人,新增城市数量501座。截止2024年底,我国城镇化率达到67%,城镇化发展已从过去高速扩张、解决“有没有”的阶段,转向以人为本、追求高质量发展、解决“好不好”的全新时期。

城市在社会经济发展中的支柱作用愈发凸显,我国主要中心城市在全球的影响力显著提升。目前,我国城市建成区以仅占全国陆域面积0.64%的空间,承载了全国约60%的GDP。我国22座超大特大城市[1] GDP总量占到全球的6%,成为全球经济增长的重要组成部分。根据GaWC世界城市排名,2012-2024年间,中国位列Beta及以上等级的城市数量从7座增长到22座。

初步形成了区域协调发展格局,人居环境显著提升。主要表现为:一是适应国际政治经济格局变化,初步形成了陆海联动、东西互济的总体发展格局。京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大区域战略不断完善。我国东中西部地区的发展差距逐步缩小,东部与中部、西部地区的人均地区生产总值之比分别从2012年的1.69、1.87缩小至2022年的1.50、1.64。二是区域间、城市间的连通性大幅提升,综合交通枢纽城市在推动城镇与产业协同发展中发挥了重要支撑作用。截至2024年底,我国高速、高铁“双高”交通设施基本实现了地级及以上中心城市的全覆盖;胡焕庸线以东地区基本实现了省会城市2小时可达全省地级市和相邻省份省会;城市群内实现了3小时商务交通和同城物流。三是城市空间资源配置更加合理,人居环境显著提升。近20年,全国城市建成区扩展与宜居本底条件适配度高及较高区域占比达到了70%。根据《中国城市建设统计年鉴》数据整理,我国城市人均公园绿地面积从2012年的12.26平方米增长至2023年的15.65平方米,城市宜居水平明显提升。

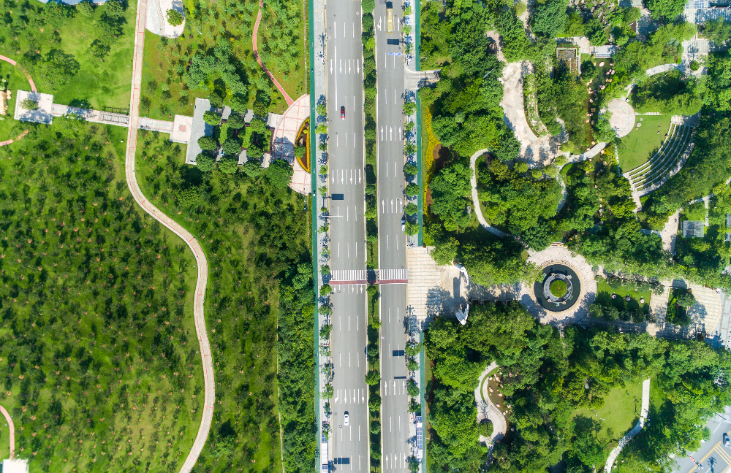

图1 马鞍山街头口袋公园

(图片来源:漫步口袋公园 乐享初夏时光_马鞍山文明网)

图2 广州黄埔区市民广场绿道

(图片来源:广州绿道 – 广州市人民政府门户网站)

目前,传统的城市发展动力明显已经难以适应城镇化中后期人民群众对美好幸福生活的新期盼,传统的发展模式也无法应对国际政治经济格局不确定性、全球气候变化加剧、人口减少及老龄化加速等带来的新挑战,传统的城市发展建设路径亦难以适应国家“碳达峰”战略的新要求,科学规划并提前布局我国城市发展的目标、格局与发展路径,对于支撑我国2035年基本实现社会主义现代化具有重大意义。

新时期城市发展面临的新挑战

一是国际政治经济格局不确定性加剧,深刻影响着城市发展的战略布局与路径选择。首先,全球经贸格局呈现区域化、虚拟化趋势,产业链与供应链加速向近域化、“友岸”化转型,贸易与科技“壁垒”效应愈发明显。根据国际货币基金组织(IMF)2023年的预测,到2035年,全球科技分化将进一步强化,中美产业脱钩将向技术脱钩纵深发展[2]。其次,多边合作面临着复杂的局势。全球秩序可能因中等强国[3]和大国竞相制定区域规则而呈现碎片化态势,多边主义承受更大压力(WEF,2025)[4]。我国在应对地缘政治与经济格局重塑带来的挑战中,一方面,应加速推进产业链、供应链、创新链的区域“备份”;另一方面,需要在“一带一路”倡议框架下,以“多向开放”为牵引,推动差异化合作交流;中心城市与边境城市应结合自身在经贸、文化和科技等方面的优势,灵活施策,建立具有韧性的国际合作伙伴关系。

图3 全球科技创新领域的社群化分析图(课题组自绘)

二是全球气候变化带来的叠加风险前所未有,且影响不可逆转。首先,以黄河中上游为代表的西北地区宜居性将有所提升,但水资源、地质灾害约束依然存在。国家气候中心推测,21世纪中期我国年降水量将增加4.8%-7.0%,其中内蒙古西部至新疆东部增量最大。相关研究表明,未来我国局部地区温度带和400毫米降水线将北移50-80公里,河套平原、河西走廊、新疆天山北坡等地区适宜开发强度将提升5%-10%;初步测算,胡焕庸线以西地区承载人口新增潜力约400万人。其次,极端气候事件频发导致区域性灾害风险加剧。根据课题组预测,长江中游地区降水强度将有所增长;东南沿海受台风影响的范围将进一步扩大,在不改变建成区基底和防洪排涝设施的前提下,沿海城市淹没区将增加30-50%;京津冀和内蒙古高原等地的干旱与洪涝灾害交替频发,极端降水概率提高18%以上[5] 72小时平均降水量增加22%;长三角、珠三角、京津冀和成渝等人口密集地区将面临全方位且持久的高温影响。气候变化引起的灾害风险加剧的区域涉及约2.2亿人。

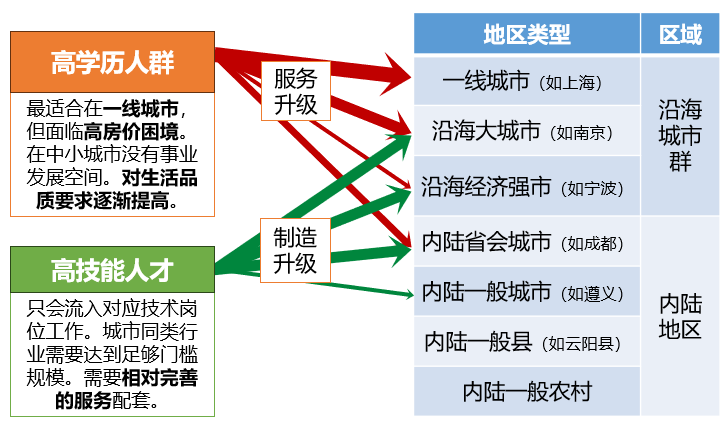

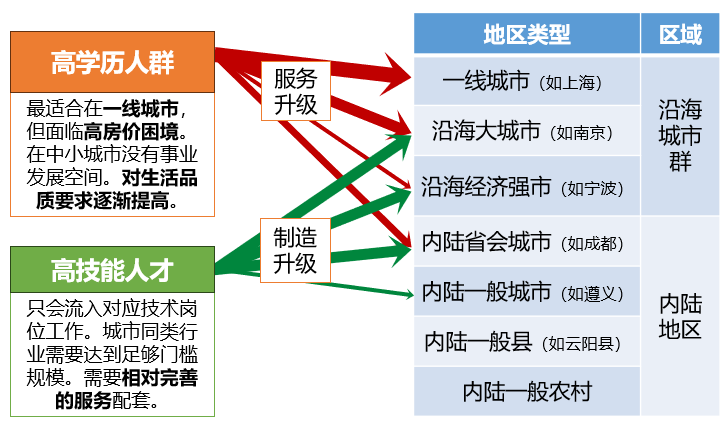

三是人口总量持续减少且快速老龄化,对我国推进共同富裕提出严峻挑战。《世界人口展望2024》预测,2035年中国人口将减少至13.73亿人。届时,全国人口的空间分布将发生较大变化,高学历人群将主要流向大城市和经济强市,高技能人才则主要流向有足够产业基础、生活成本较低的“高性价比”城市,县城依然是城镇人口增长的“蓄水池”。预计到2035年前后,我国将进入重度老龄化社会,65岁及以上人口将达到2.8亿。对比日韩同等老龄化水平时期的社会经济发展水平,我国人口受教育水平[6]及医疗护理能力[7]相对不足,“未富先老”挑战巨大。

未来我国人口分布与流动趋势预测

人口分布方面,全国330多个地级行政区(包括地级市、地区、自治州、盟)中,人口减少的地级行政区占比从2020-2023年的62.7%扩大到2023-2035年的68.9%,人口增长地区集中分布在长三角、珠三角和粤闽浙沿海地区,新疆、西藏、宁夏等少数民族省区和东北地区以外的省会城市。超大城市人口增速显著放缓,特大城市、I型大城市和经济发达城市成为人口主力增长空间,中小城市人口普遍下降。2023-2035年都市圈总体层面上从人口增长变为小幅减少,33个都市圈人口总量从2023年的81232万人减少为81048万人,人口净减少184万人。人口增加的都市圈数量和人口减少的都市圈数量基本持平,17个增长型都市圈中,年均人口增量下降至2010-2023年的三分之一左右。杭州、上海、宁波、苏锡常等长三角都市圈人口增幅最大,是未来全国人口集聚的主要增长极。

人口流动趋势方面,2010-2020年,全国城镇间流动人口规模从0.44亿人增加到0.82亿人,增长速度显著。国际人口流动的理论和经验表明,城镇化中后期人口在城镇间和城市内部的迁移逐步上升并占据主导地位。随着流动人口个体需求和家庭结构的改变,中国流动人口将不断在城镇间探索新的居住空间,从而成为人口空间变动的主要动力。城镇间人口流动的动因主要包括:一是小城市、小城镇(包括县城)的适龄劳动力将向大城市流动,以寻求更多的就业机会;二是大城市之间的人口迁徙,表现为举家的搬迁;三是老年人寻求更宜居的养老居住地。特别是在2035年前后,我国第三次产业增加值比重将达到60%,现代服务业的就业更为灵活,也将促使城镇间人口的流动。城镇间人口流动的空间特征表现为:以大城市为主体,特别是超特大城市为核心的都市圈地区将成为城镇间人口主要的流入地区。中西部地区的省会城市、区域性中心城市将对省内人口产生更强吸引力,成为城镇间人口流动的重要载体。

图4 全国人口流动趋势

来源:由中科院地理所和中规院联合开展的产业专题提供

四是我国基础设施建设从增量扩张的投资时代走向补短板的更新时代,对质量与效能提出了新的挑战。首先,随着大城市地区与都市圈的一体化发展,需要进一步加强机场、港口等大型基础设施与城市的协同匹配水平。其次,进入存量时代,地下综合管廊建设和老旧管线改造等城市内部基础设施的提质改造任务十分迫切。此外,随着新一代信息技术的应用,亟待构建智能高效的新型城市基础设施体系,持续提升城市的设施韧性、管理韧性、空间韧性,推动城市安全发展。

新时期城市发展面临的新需求

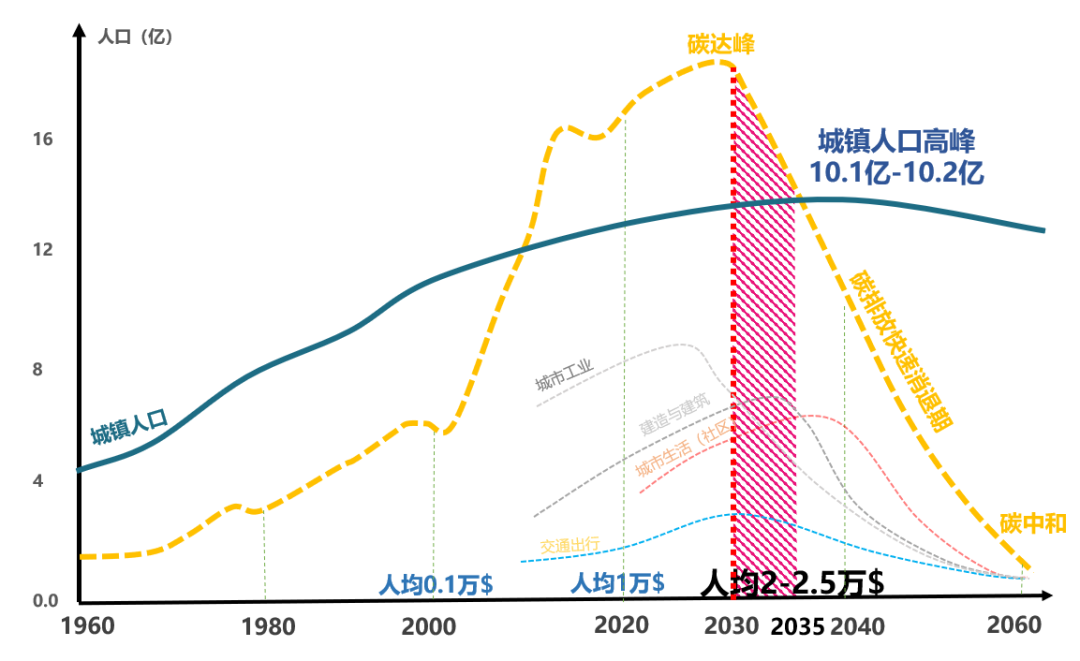

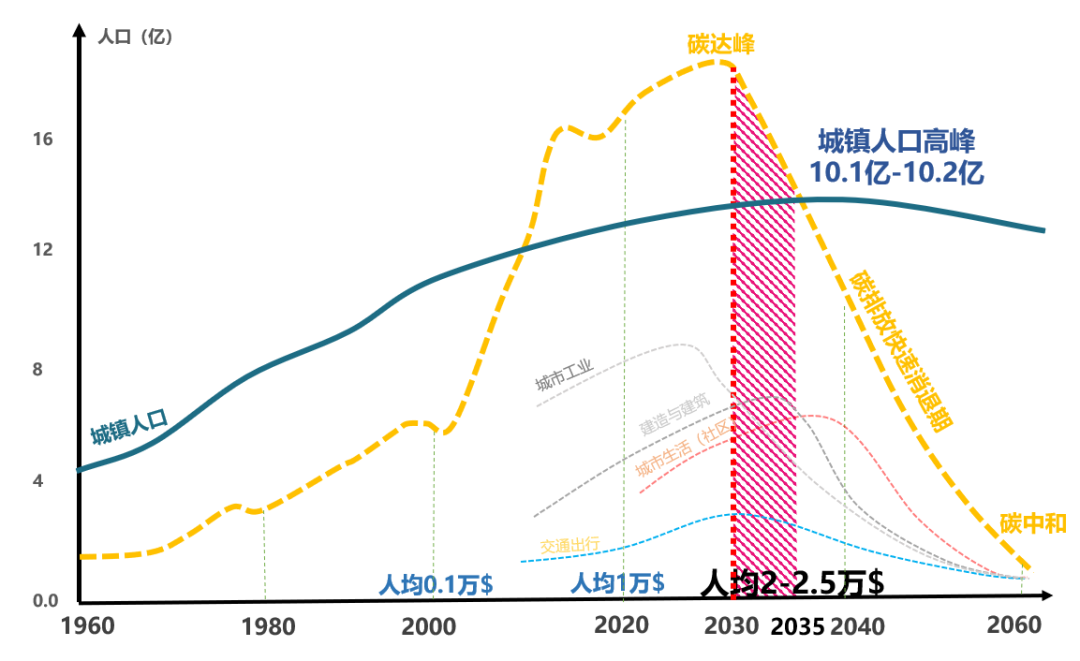

第一,未来十年是我国城镇人口总量与碳达峰“双峰叠加”的关键阶段,对城镇绿色低碳发展提出迫切需求。城市既要满足新增人口的生活和消费需求,又要积极控制碳排放量,因此需要科学调控城市各系统领域的碳排放目标。结合国家“碳达峰”相关要求,为实现1.5摄氏度的温控目标,2035年我国温室气体排放量应在峰值基础上至少减少30%[8]。为此,迫切需要增加在区域基础设施、绿色城市建设等领域的投资。

我国碳总量排放与城镇人口规模曲线关系

根据《2030年前碳达峰行动方案》要求,2030年我国石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。根据中国总人口发展和城镇化水平推测,到2035年前后我国的城镇人口将达到峰值,约10.1-10.2亿之间。

因此,2030-2035年间是我国城镇化发展的关键时期,既要满足一定增量的城镇人口消费,又要积极控制碳排放并逐步实现碳排总量下降,需要积极调控城市各系统领域的碳排目标。相关研究表明,当城镇化率在45-47%阶段时,随着城镇化率的提高,碳排放会增加;当城镇化率达到72-75%左右时会出现拐点,此后碳排放强度开始下降[9]。

图5 我国城镇化曲线与碳排放总量曲线关系

数据来源:Global Carbon Project. (2020). Supplemental data of Global Carbon Budget 2020,中国城市规划设计研究院课题组自绘

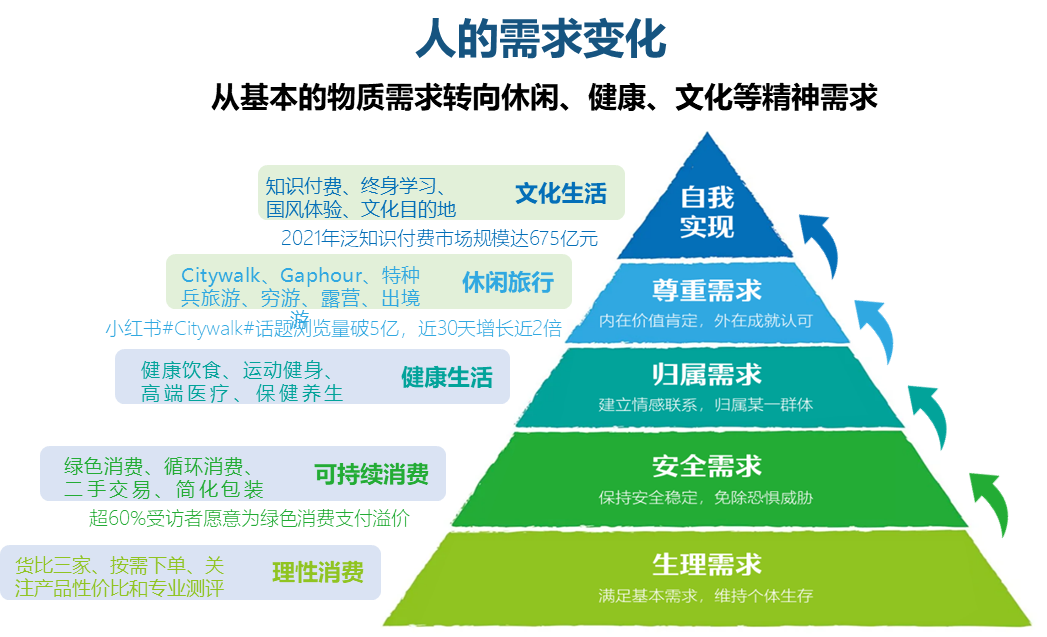

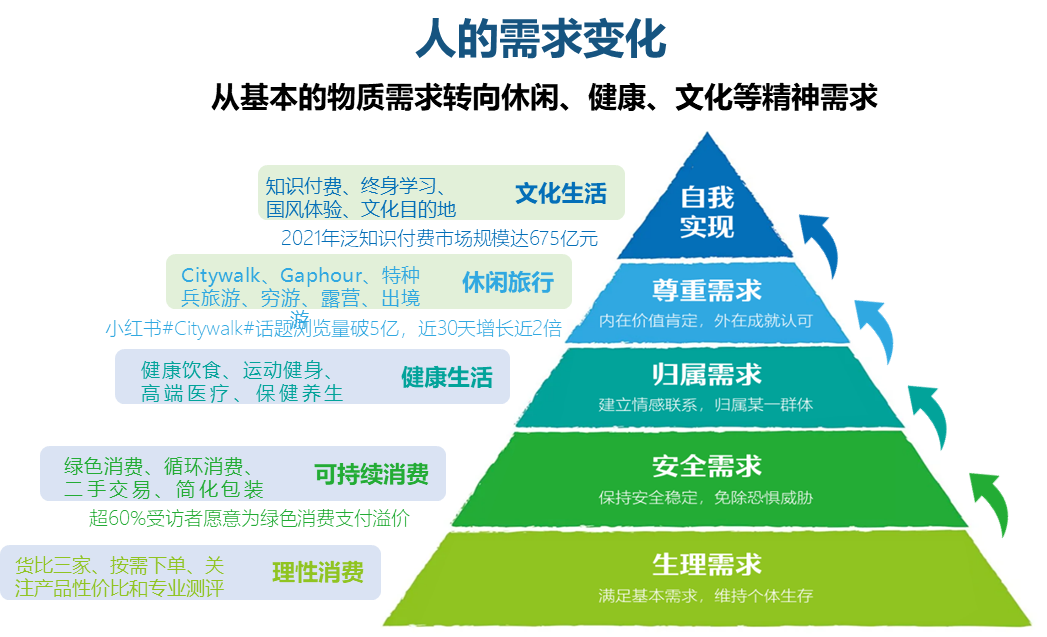

第二,未来十年是我国城市人居环境迈向高质量发展的关键时期,人民生活“好不好”面临新需求。进入新时代,人民对美好生活的向往更加强烈,以宜居安居、精细治理、多元服务为核心,期盼城市建设更加和谐美丽,城市生活更加幸福美好。2024年城市体检工作对全国299座城市[10]近100万居民的调查结果显示,城市居民对住房质量、小区停车、社区和街区公共服务设施等满意度较低;职住不平衡、保障性住房短缺、城市安全水平韧性偏低及城市管理智慧化水平不高等问题也较为突出。根据发达国家经验,当人均收入达到2-3万美元时,城市居民对多样化服务的需求迅速增长,发展型、享受型、个性化定制消费的占比显著提高,文化消费、健康消费、绿色能源消费也将蕴含巨大潜力,因此需要持续打造消费新产品新场景新热点。

图6 人的需求变化特征

来源:课题组自绘

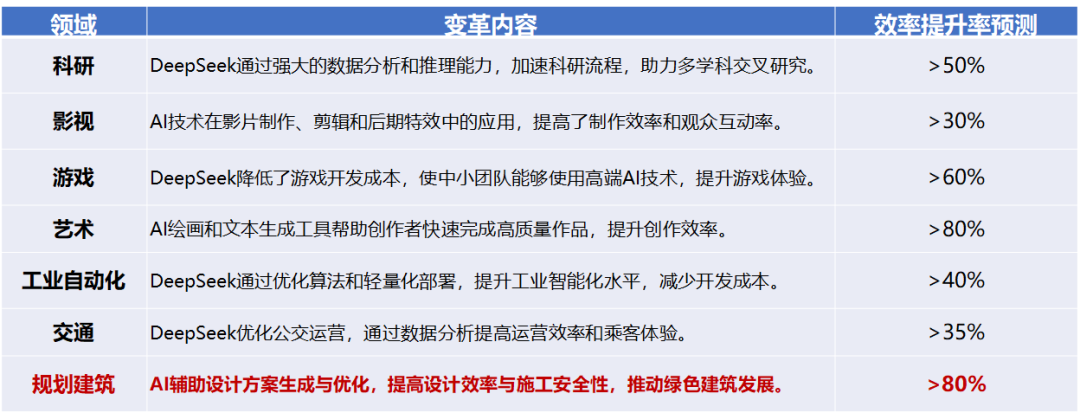

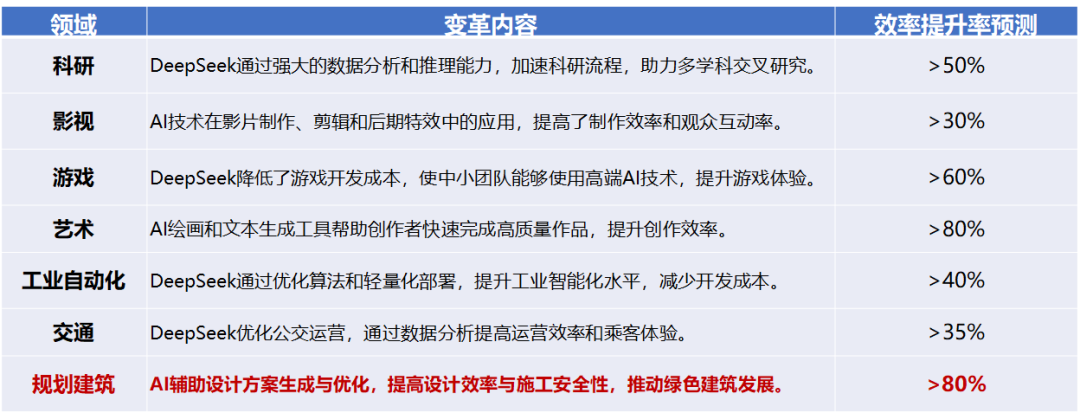

第三,以人工智能为核心的第四次工业革命全方位推动社会经济转变,全球科技发展呈现多领域协同突破、交叉融合加速的态势,技术的快速迭代将不断催生新业态、新产品和新场景。首先,未来高性能计算(HPC)为主的算力基础设施将与人工智能、物联网、区块链等技术深度融合,从而大幅提升生产效率和创意水平,并催生一系列新业态。如根据Deepseek的全网搜索及行业技术进步进行自动化分析,建筑领域效率提高大于80%。其次,随着人工智能、新能源交通设施技术的普及,算力、数据规模将呈现指数级上升,迫切需要在全国层面适度超前投资相关基础设施,也迫切需要建设灾备中心。另外,应加快推动城市基础设施的数字化改造,推动智慧物流、智慧停车、智慧社区及智慧物业等智慧应用场景的落地。

表2 以DeepSeek为主的人工智能对各领域的变革及效率提高影响预测(基于DeepSeek的全网信息分析总结)

面向中国式现代化的城市发展目标

总目标:到2035年,“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念得到全面贯彻,构筑更加开放、更具竞争力、更具魅力和布局更为均衡的现代城市体系,形成超大特大城市创新发展、中小城市特色发展格局,建设“社区宜居、街区漫步、公园畅游、建筑品读、处处皆景”的幸福美好城市。

国家层面,构筑更加开放、更具竞争力、更具魅力和布局更为均衡的现代城市体系。全面落实中国式现代化建设总体要求,面向“一带一路”倡议和国内国际“双循环”格局,构建国家层面的新型城市体系,打造全球经济增长的新引擎和中国文化输出的重要平台。推动我国城市群和主要中心城市深度融入世界城市网络,提升区域间和城市群内部的要素流动效率,构建具有全球影响力的城市发展新格局。巩固东部沿海地区开放先导地位,提高中西部和东北地区开放水平,强化对外链接能力。推动传统等级化的城镇体系向更加多元、扁平化的功能网络转型,大幅提升城市数量,增强县城活力,为实现新型城镇化与城乡统筹发展提供支撑。到2035年,我国城市和县城人口分别将达到7.5亿、1.5亿[11];超大特大城市将从2024年的23座增至2035年的27-29座。

城市层面,促进城市内涵式发展,面向9亿城市人群(城市和县城)的差异化需求,建设宜居、安全的幸福美好活力城市。着力提高超大特大城市应对各类风险的韧性能力,加强韧性都市圈、绿色城区街区建设。强化城市作为中华文明复兴的重要阵地作用,建设具有历史底蕴、风貌鲜明、活力创新的中国特色社会主义文化城市。加快构建以高品质生活为导向,以人文包容为内核,以精细化治理为抓手的“城市-社区”联动服务体系。建成世界一流的国家新型基础设施网络,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖、街区社区便捷服务的目标。基于未来城市更新、气候适应性等情景的Citysim-Land模拟,到2035年我国城市各类生态绿地(公共绿地广场、建成区的生态防护绿地)占城市建成区面积的比重应提高1.5-2.0个百分点,建成区人均绿地额外增加2-3平方米。

注释:

[1] 当前,我国共有超大特大城市22座,其中超大城市7座,分别为上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津;特大城市15座,分别为武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连、苏州。

[2] 国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF),《世界经济展望》,2023年10月。

[3] 中等强国(Middle power)是一个于国际关系中使用的一个词,是用来描述一些并非超级大国或列强,但在国际上有一定影响力的国家。

[4] 2025年世界经济论坛(World Economic Forum,简称 WEF),《全球风险报告》,2025年1月15日。

[5] Liao Y, Chen D, Han Z, et al. Downscaling of future precipitation in China’s Beijing-Tianjin-Hebei region using a weather generator[J]. Atmosphere, 2021, 13(1): 22。

[6] 人类发展指数由联合国开发计划署提出,是衡量国家或地区健康、教育和生活水平的重要指标。该指标包括预期寿命、平均受教育年限、预期受教育年限、人均收入(按照购买力平价)四项具体的评价指标。2022年中国(大陆)的人类发展指数(HDI)为0.788,排名第75位,落后于泰国、马来西亚等初等收入国家。

[7] 据中国老龄科学研究中心发布的报告数据,目前护理相关从业人员只有50万人。然而,我国对养老护理员的需求达到600万,养老护理人员的缺口约550万,资料来源:养老需求和供给错配 谁来破解3亿老人养老难题?

[8] 柳力,中国2035年目标,可以为气候进展带来突破,https://dialogue.earth/zh/3/60036367/

[9] Ma B, Ogata S. Impact of Urbanization on Carbon Dioxide Emissions—Evidence from 136 Countries and Regions[J]. Sustainability, 2024, 16(18): 7878.

[10] 299个城市包括全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团组织296个地级及以上城市(不含三沙市)以及3个县级市(玉树市、石河子市、阿拉尔市)。

[11] 目前我国共有694座城市。为了推进农业产业化与工业化、城镇化互促发展,进一步提高中小城市在统筹城乡公共服务、加快实现共同富裕方面的作用,应积极推动有条件的县城和部分建制镇设市。从目前县的人口与经济规模以及增长潜力来看,可将区县的前15%作为潜在设市对象,总体上约有200个。按照2020年县城建制人口1.66亿人、年均增速1.1%—1.2%测算,到2035年城镇人口将达到1.9亿人。若按照撤县设市平均20万人口规模进行调整,核减0.4亿人后,剩余县城的城镇人口为1.5亿人。

原文始发于微信公众号(规划中国):《面向中国式现代化的2035城市展望》(上)——2035中国城市发展趋势研判与目标展望

规划问道

规划问道