为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神,全面提升广州市地面沉降监测能力,在省市自然资源部门的指导下,我院岩土专业于2024年下半年组织实施了“广东省地面沉降监测网建设项目(广州市)”,历时169天攻坚克难圆满完成任务,成为全省首个竣工验收的地面沉降监测项目!

项目竣工验收评审

图源:自摄

项目场址分布在广州市花都、白云、荔湾、海珠、黄埔、增城、番禺、南沙8个行政区,新建分层标、地下水位、孔隙水压力等监测标组,构建全覆盖、立体化监测网络。

标组建成后现场图

图源:自摄

场址协调:

多方联动,攻克难关

监测标组选址是保障项目监测成效的重要基础,由于项目涉及众多权属单位,各方诉求不一,协调工作量大。我院项目组积极配合市规划和自然资源部门开展用地协调工作,确保布点科学合理以及项目后续顺利实施。

以广州市丰富的地质调查成果资料为指引,院项目组深入分析全市软土分布、重大工程布局、人类活动密集程度以及地面沉降发展态势等关键要素,同时充分考虑场址现有管线状况和未来建设规划,力求让每一个监测点位都布局得科学合理、恰到好处。

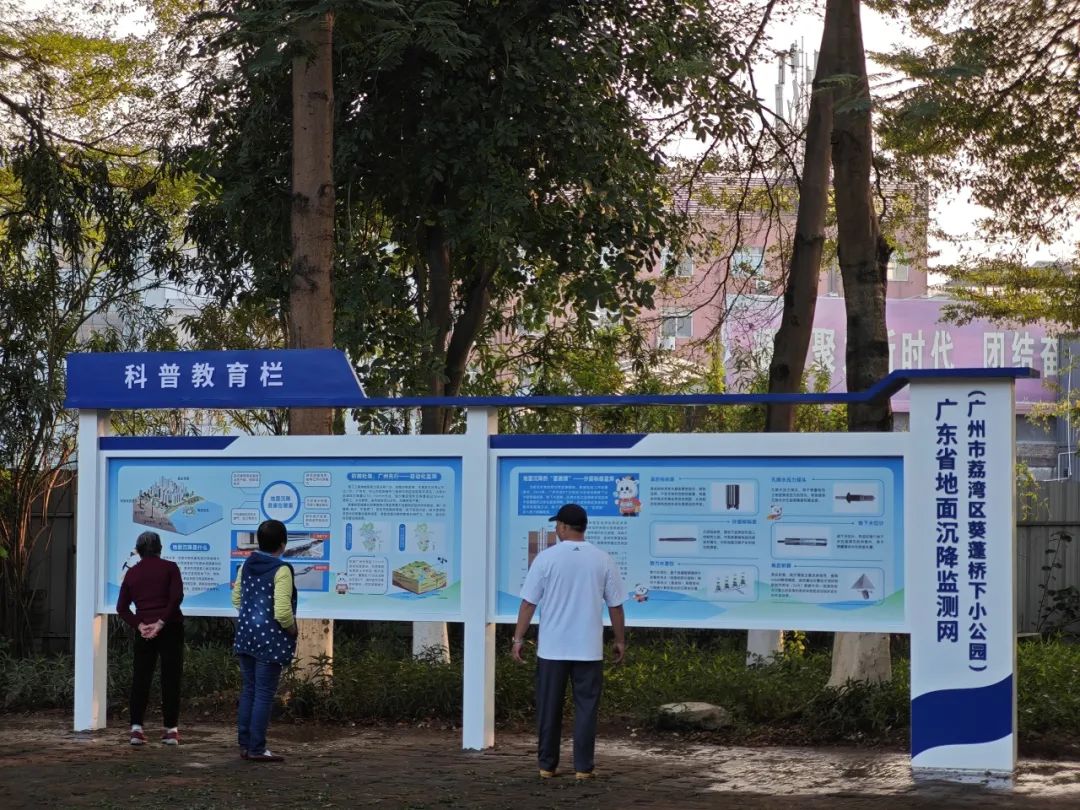

值得一提的是,在选址过程中,我们优先考虑可能受地面沉降影响的学校、公园等区域,更为关注环境保护和公众需求。同时,通过设置科普展板,将项目与科普宣传有机结合,让项目成果在保障城市安全的同时,有力提高公众防灾避险意识,实现社会效益的最大化。

项目现场的科普宣传栏

图源:自摄

项目选址协调过程中,市规划和自然资源部门全程指导,带领项目组深入各区现场踏勘,与镇街、村社以及场地管理主体单位面对面沟通交流。院技术人员耐心向他们阐述项目意义和长远价值,提前取得场地相关方的支持与积极配合,为项目顺利落地铺平了道路。经多方努力,项目建设得以按时保质完成,实现对广州市地面沉降区域的全覆盖监测,为全省地面沉降监测网建设项目提供了先行经验、发挥了示范作用。

技术攻坚:

精益求精,追求卓越

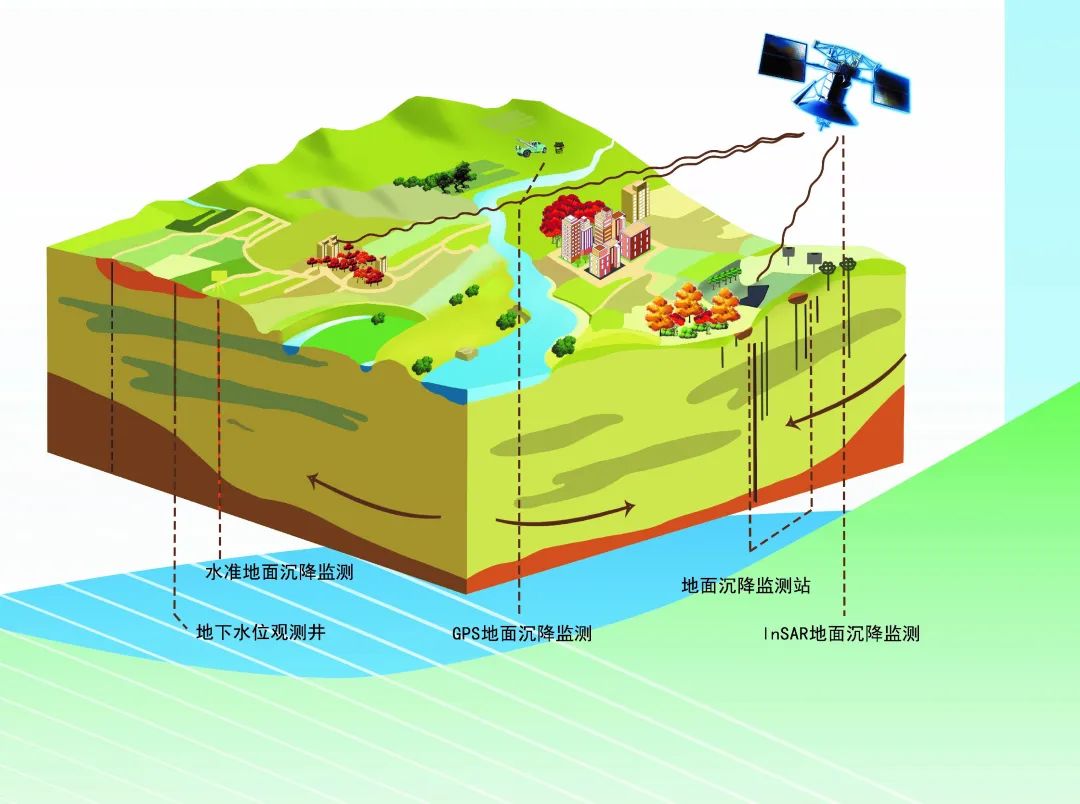

本项目采用的基岩标与分层标建设技术,具有精度高、稳定性好的特征,旨在打造一个实时动态、智能自控、多维产出的先进监测网络。因此,对工程建设技术提出了极高的要求。

地面沉降监测网络示意图

图源:网络公开资料

面对项目施工技术门槛高,精准度要求严苛,工期紧,任务重的挑战,项目组积极采取应对措施。一方面,技术人员踊跃参加省、市主管部门组织的各类技术培训,与同行们深入交流探讨;另一方面,多次邀请行业资深专家,如河北省第三水文工程地质大队资深专家现场指导施工,为项目答疑解惑、指明方向,共同攻克多个技术难题,使项目得以稳步、高质推进。

行业专家现场指导

图源:自摄

购置高精度测井仪

图源:自摄

设备安装调试阶段同样不容大意。为解决自动监测数据与人工监测数据存在较大差异的问题,现场技术人员对设备的硬件连接、软件参数设置等进行了细致的检查与校准。同时,还制定长期的数据比对与质量控制计划,定期对设备进行全面维护与精准校准,确保监测数据的稳定性。

项目应用展望

助力打造城市“智慧感知网”:本项目精心构建起的广州市地面沉降监测网络,全面覆盖沉降区,精细分层且功能完备,实现对城市地面沉降的敏锐洞察和即时预警。项目运用前沿技术搭建的动态地下三维模型,结合实时监测数据,可精准预测沉降趋势,锁定未来风险区,实现模拟推演重大地下工程,全程监控施工进程。此外,项目挖掘基岩标潜能,使其“一标多能”,利用新建基岩标完善城市测量水准控制网,可助力高精度水准测量。

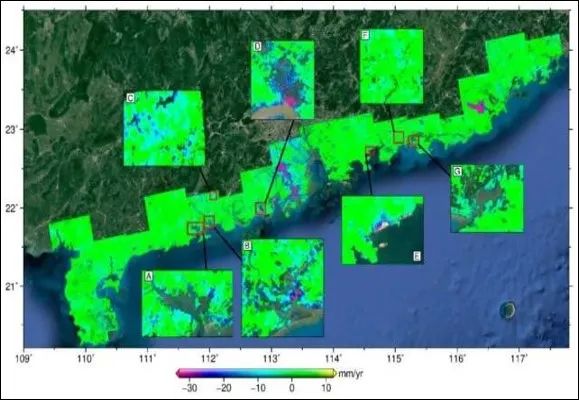

广东沿海地区地面沉降InSAR解译速率分布图

图源:网络公开资料

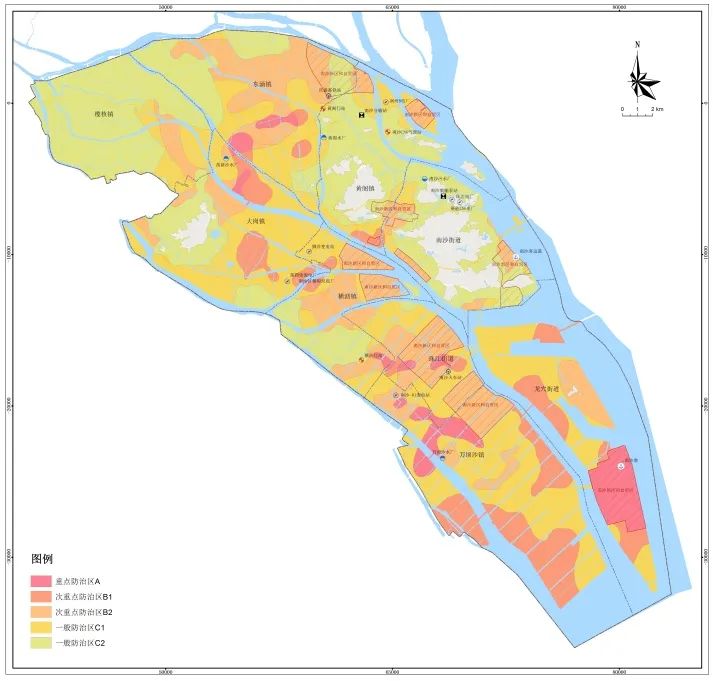

南沙区软土地面沉降防治分区图

图源:自绘

在城市规划建设层面,构建精准监测数据“基石”:一方面,可通过本项目科学评估地下空间开发的适宜性、价值与规模,为地下水保护、地下空间开发提供依据。另一方面,可依据监测数据划分风险区,指引重大工程巧妙避开高风险地带,保障城市规划建设项目顺利推进,赋能城市高质量发展。

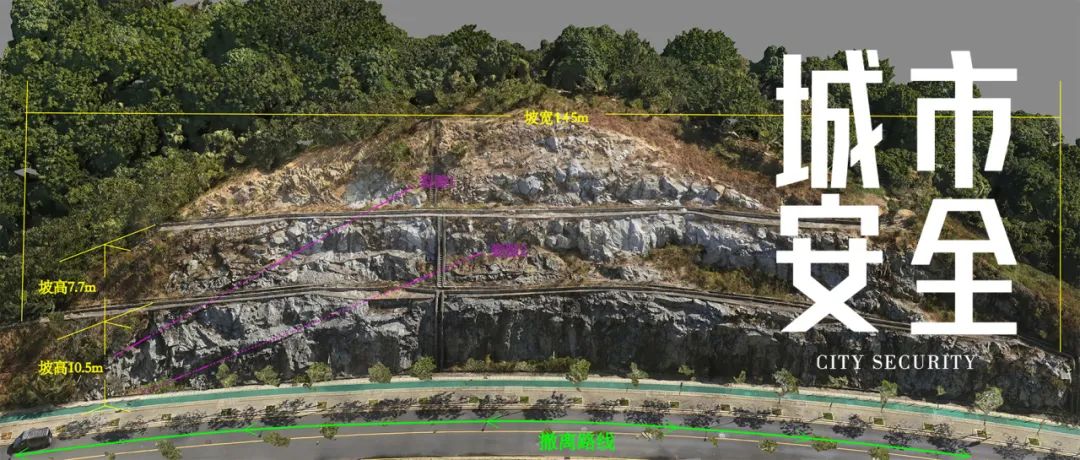

在城市安全防控领域,化身多重“守护角色”:既可为相关部门防控地下工程沉降事故出谋划策,担当专业“参谋”,又可在责任争议时公正客观裁决,做好“裁判”。在服务城市防涝抗洪方面,项目精准定位城市下沉区域,可助力应急部门提前优化防洪排涝布局,筑牢城市安全防线,切实维护人民群众生命财产安全。

监测堤坝沉降,助力城市防洪

图源:网络公开资料

预判下沉区域,服务城市防涝

图源:网络公开资料

未来,我院岩土专业将继续秉持专业、创新、负责的态度,不断提升技术水平,在防灾减灾救灾的征程上砥砺前行,为广州市城市安全和可持续发展保驾护航。

供稿|岩土工程研究一所、岩土工程研究二所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):城市安全⑬|为城市安全“沉”下心,院助力实现广州地面沉降区域全覆盖监测!

规划问道

规划问道