导读

中国古代城市规划思想源远流长,反映了古人对社会秩序、自然环境和人文精神的认识和追求,对现代城市发展具有重要的借鉴意义。中国古代文献作为记录这些信息的载体,是重要的研究资料。本文梳理了城市规划领域中利用中国古代文献的相关研究,分析了其研究主题、所用的文献材料与研究方法,探讨了相关研究的进展与不足。结果表明:目前的研究主题主要集中在规划思想与理论、遗产与风貌保护、规划与设计启示等方面;使用的文献材料主要包括专书、史书、地方志、文学作品等文字类文献,地图、绘画等图像类文献与图文类文献;研究方法主要包括文献分析、文本分析、图像分析与图文分析。本研究指出,现有相关研究在研究领域的扩展、文献材料的发掘,以及研究方法的深化方面存在不足。未来城市规划领域的研究应继续探索中国古代文献中的城市规划知识,为新型城镇化建设提供指导。

本文字数:10243字

阅读时间:31分钟

作者

安庆龙,日本京都大学地球环境学舍

娄健坤,同济大学建筑与城市规划学院

蔺阿琳,浙江理工大学建筑工程学院

张振鹏,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校城市与区域规划系

岳 然,香港城市大学创意媒体学院

关键词

中国古代文献、中国古代城市、规划理论、规划历史、研究综述

01 引 言

中国古代城市规划思想最早形成于商代,在周代得到发展,自秦汉时期开始兴盛并一直传承发展至今。早期的城市规划理念受到儒家、道家等哲学思想的影响,综合了本土特有的地理、气候、民族、文化等要素,体现了古人对“天、地、人”三才之道的深刻理解与感悟,形成了特色鲜明、影响深远的中国传统城市规划体系[1]。然而,我国现行的城市规划体系是在“西学东渐”的过程中逐渐形成的。在实践过程中,对于中国的城市问题认知、采用的相关理论与方法论、提出的解决办法与实施路径中经常面临着中外两种社会与场景的“错位”问题[2]。因此,为解决好本土的城市问题、讲好中国故事,势必要建立起中国的城市规划知识体系。根植于中华大地、蕴含了先人智慧的中国传统城市规划理念将在这一体系中发挥关键的作用。作为记录了这些信息的载体,中国各类古代文献是重要的研究资料。哪些规划研究领域可以利用古代文献?具体应该利用哪些文献?怎样充分利用这些文献?这些问题是本文要探讨的主要内容。

当前,已有一些学者开展了建筑、景观园林领域的古代文献研究。例如,殷永生归纳了中国古代建筑文献的主要类型与特点,并基于这些文献,深度剖析了中国传统建筑观中的天地观、时空观、环境观、礼制思想以及居住图式的内涵[3];陈芬芳汇总了中国古典园林研究论著,建立园林研究目录数据库,对论著的学科分布和年代分布的量化分析,探寻园林研究的发展规律[4]。同时,也有一些学者从城市研究中的某一专题角度出发、采用单一或特定类型的古代文献为研究对象,进行文献内容的提取与分类汇总。例如,王航兵从比例、符号、整体布局关系的三个方面对中国古代地图进行分类分析了各类地图的主要特征[5]。目前已有的研究中,缺少从城市规划研究领域的整体视角进行古代文献研究方法论的系统综述。本文旨在梳理现有的城市规划领域中利用中国古代文献的相关研究,总结其研究领域、研究内容与研究方法,并结合我国当前城市建设与研究的发展需求,展望今后中国城市规划知识体系的构建过程中中国古代文献的应用,从而为中国的城市化发展做出应有的贡献。

02 主要研究进展

2.1 概念界定与本文研究方法

“文献”一词,最初见于《论语》。宋代朱熹《论语集注》中解读为:“文,典籍也。献,贤也。”。这一解释被朱熹之后的学者普遍采纳,并逐渐发展为典籍的代称。现代汉语中“文献”的意思为:有历史意义或研究价值的图书、期刊、典章。本研究关注的“中国古代文献”是指1840年鸦片战争之前的中国文献(见图1)。

图1 选择方案集示例

本研究在中国知网中进行数据检索,关键词为“文献”“地图”“舆图”“方志”“诗”等,学科设置为“建筑科学与工程”。通过对论文题目与摘要进行人工筛选、相关文献补充后,最终得到有效文献129篇。对收集到的文献进行逐篇精读后,从所选的研究主题、应用的文献材料、采用的研究方法三个方面,汇总并分析当前城市规划领域中,应用了中国古代文献的相关研究的特征。

2.2 研究主题

2.2.1 规划思想与理论研究

中国传统城市规划是一种基于中国传统文化和自然条件,面向城市建设和发展的理念与方法的集合。这些理念与方法往往需要通过各类中国古代文献进行传承。因此,早期规划思想与传统规划理论是基于中国古代文献开展的重要的一类研究主题。通过各类文献的分析可以了解中国古代营城方法、理想模式、城市空间形制等,例如:形态与布局[6],城市景观[7, 8]、街道与建筑形制与尺度等[9, 10]。同时,中国传统城市规划也体现了中国古代社会政治、经济、宗教等方面的价值观与特征。利用这些文献可以进一步探讨中国古代的规划理论、风水理论[11]、规划制度[12]、知识体系[13]、营城哲学[14, 15]等,具有重要的历史研究价值。

2.2.2 遗产与风貌保护研究

目前我国仍有大量的古代城市遗存,基于中国古代文献的研究对于这些历史文化遗产的保存、利用与文脉延续有着重要意义。此类研究多以古城的遗产与风貌保护为目的,通过整理古城不同历史时期的信息,进行文脉溯源,从而为当地的遗产保护工作提出建议。首先,物质要素方面,可以在文献中提取山水格局、街巷系统、城市用地等城市空间的历史要素,为历史环境的复原提供指导[16, 17]。其次,非物质要素方面,审美研究和风貌研究能够帮助理解古代城市的美学价值和情感寓意[18]。最后,文献研究能够整合物质要素与非物质要素,从“智慧”“体系”“思想”的高度指导城市遗产保护工作,并为老城的未来发展提供思路[19]。

2.2.3 规划与设计启示研究

除前文所述两类研究外,还有一类研究希望从文献中寻找对现代城市规划有利的启示。例如,李云燕等从城市韧性的视角出发,基于古代典型书著典籍、历史人物传记、城市建设实践等方面的资料,梳理了古代各时期韧性安全思想的特点与整体发展历程,并从建造技术、组织管控、社会机制、经济调控等四个方面总结对现代韧性城市理论与建设的启示[20]。通过此类综合性的研究,不仅能够更深入地理解中国古代城市规划的智慧,也能从历史经验的角度为现代城市规划实践提供指导。这些研究成果将在全球城市化的背景下,提供城市可持续发展的创新思路与策略。

2.3 文献材料

对相关研究所使用的文献材料进行汇总,可将其划分为文字类、图像类与图文类文献。

2.3.1 文字类

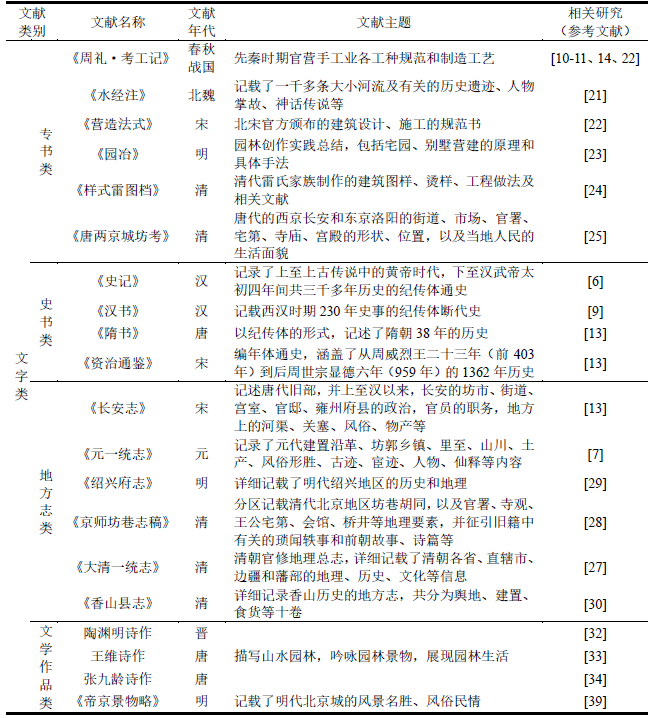

文字类文献可根据其主题与体裁,划分为专书类、史书类、地方志类与文学作品类四个类别(见表1)。

表1 利用文字类文献的相关研究

2.3.1.1 专书类

专书,即就某一专题而编写的著作。与城市规划领域相关的专题可分为以下几类:

首先,早期的专书主要是以“四书五经”为代表的先秦诸子名篇。这些著作多为礼乐制度与治国之道相关,其著者在记述过程中,几乎很少把城市建设类的内容作为主题,但在阐述其他方面的主题时通常会涉及城市建设的相关内容。其中,《周礼·考工记》作为我国目前所见最早的手工业专书,较为详细地记述了包括建筑、水利等与古代都城规划相关的工艺技术内容,是当前中国古代城建研究中重要的著作。

随后,专书的主题逐渐出现专业上的细分,形成了系统阐述建筑设计与施工的规范、造园技艺,以及乡土地理资料汇编等类型的著作。如北魏时期的《水经注》[21]、宋代的《营造法式》[22]、明代的《园冶》[23]、清代的《样式雷图档》[24]等。

同时,随着时代的发展,民间也涌现了一些对城市建设进行考察的相关著作,如清代徐松所著的《唐两京城坊考》[25]等,著者通过个人的资料收集与实地探访,对各类建筑与城镇的起源发展及特色进行解读。

2.3.1.2 史书类

史书,即记载历史、考察事物发展过程的书籍。其中包括记录某个时期重大历史事件的编年体史书,如《资治通鉴》《隋书》[13]等;也包括从人物的视角记录历史的纪传体史书,如《史记》[6]《汉书》[9]等。虽然史书并不是一类以城市建设为核心进行系统论述的著作,但其中有许多内容体现了过去城市的发展历程以及一些重要历史人物所做出的都城营建相关的规划决策。这些纵向的时间层面上的记录,能够对应现代城市规划学中“规划的核心属性是时间上的预测和控制”这一概念,因此史书是当前城市规划领域研究的重要文献资料类型[26]。更进一步来说,这种动态的记录便于开展分析影响城市形成发展要素的因果性研究。

2.3.1.3 地方志类

地方志又称方志,是指记述地方情况的史志,通常被认为是起源于史书或是地理著作的一种文献类型。地方志为城市研究提供了详细的城市发展的纵向历史数据,可以用于分析早期城市的演变过程与发展趋势。从空间尺度来看,地方志可以分为全国性的总志和地方性的州郡府县志两类。当前城市研究中常见的总志有《元一统志》[7]《大清一统志》[27]等。而以我国现存最早古都志——宋《长安志》为代表的地方性志书则更为丰富,常见的包括京津地区的《京师坊巷志稿》[28],江南地区的《绍兴府志》[29],岭南地区的《香山县志》[30]等。这些地方性的志书更为详细地记录了当地人口变化、土地利用情况等信息,为早期城市空间与社会经济、人口、气候等要素之间的相关性研究提供详实的资料。

2.3.1.4 文学作品类

中国最早的文学是对历史和神话的记录。纯粹且狭义的文学早在周时出现,后来又出现了各类文学形式。按照篇幅长短通常可划分(包含诗、词、曲等)与散文类等。

诗歌是城市规划领域研究较多的一类文学作品。一方面,诗歌文本具有记录历史的作用,能够保留其他文献未见的社会生活、在地文化等[31]。研究者通过对同一作者(如陶渊明[32]、王维[33]、张九龄[34]等)在某一阶段或某一地点诗歌的分析与归纳,运用以诗证史的方法,解析该作者对于城市中的山水、园林的哲学理解、设计思想等。另一方面,诗词中也记录了许多空间信息,可以用来解析城市空间布局[35]。研究者通过对某一地点的诗歌进行整理与分析,能够了解古人对该地点的构成要素、空间功能、感知特征等方面的观察与认知,进而可以总结并传承传统且具有诗意的城乡风貌[36-38]。

散文中比较特殊的一个类型是园记。园记肇于唐代,宋以后开始大量出现。它虽不是严格意义上的园林理论或美学著作,但是它包含了园林要素、空间构成、人文场景等丰富信息,是研究古代园林的珍贵材料。也有研究者同时对诗、文开展研究,其分析内容也会更加丰富,可以进行更深入的定量研究[39]。另外,诗文因其语言的凝练或生动,也经常作为其他类型文献研究的佐证,比如作为地图与绘图的文字解读,以佐证研究者的观点[40, 41]。

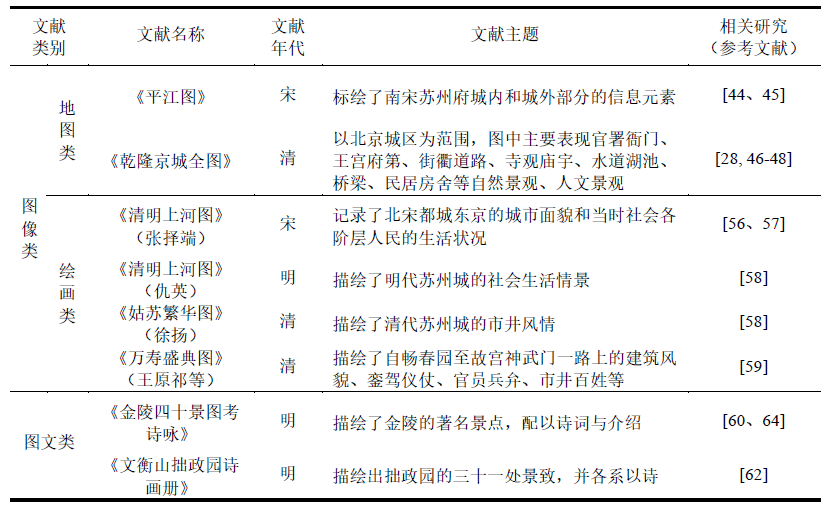

2.3.2 图像类

中国古代图像类文献有多种分类方法,如按照功能、制图法、尺度等。古代各类图画之间同源而不同发展,其间的界限较为模糊,在实际研究中有时不需要做概念性的区分。本文为方便归纳总结,按照图像对准确性与艺术性的侧重程度,划分为地图类与绘画类(见表2)。

表2 利用图像类与图文类文献的相关研究

2.3.2.1 地图类

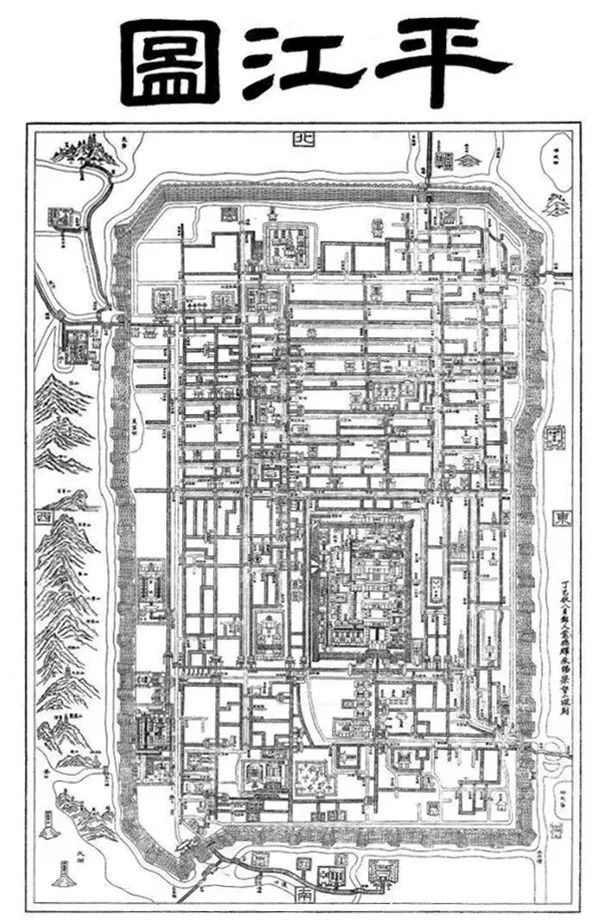

地图类文献在中国古代城市研究中具有不可或缺的重要价值。从空间尺度上看,城市地图可以分为区域、城市、建筑群三级,这些地图能够描绘城市周边环境、特征、布局和功能,展现了制图技术、规划思想、城市发展、管理制度等[42, 43]。在先秦时期,中国就已经出现了大量表现山川、城池的地图。至西晋,裴秀创立了“制图六体”的理论体系,并一直沿用至明末,直至西方制图技术传入中国。从传世情况看,从宋至明清保存下来的地图渐多,也日趋详尽。清后期开始出现专题化、多样化、近代化的地方城市图。

使用地图的城市研究主要分为两类。一类是对古代城市地图的个案研究:如《平江图》《乾隆京城全图》等。这些研究对象通常记录信息详细,或具有重要的历史意义。如《平江图》是中国最早的一幅城市平面地图,体现了宋代苏州城市规划的特点(见图2)[44, 45]。《乾隆京城全图》记录内容更为详细,是北京城市地图研究的重要研究资料[28, 46-48]。另一类是基于地图的城市个案研究。这类研究主要使用各地县志方志的古旧地图,通过分析不同年代的城市古地图,归纳总结该城市的形态变化、历史文脉、空间演进。受限于文献材料,这类研究基本上集中于行政地位高、历史悠久、经济发达的城市,如杭州[49]、重庆[50]、广州[51]等。

图2 《平江图》

2.3.2.2 绘画类

早在先秦时期的青铜器图案中,就有很多对园林建筑和园林活动的刻画[52]。随着绘画艺术的发展,其包含的内容也愈加丰富。与城市相关的绘画类文献主要可以分为山水画和界画。

中国山水画形成于魏晋南北朝时期,发展于隋唐,北宋时趋于成熟。山水画通常以较为写意的方式来描绘城市与周边环境。山水画以交代事物之间的相对关系为主,虽然不追求与实景的全然相同,但这类图绘恰恰表明了古人对城市与环境关系的认知,可以用来理解古人的自然观、环境观、美学观及其对人居环境的理想[53-55]。

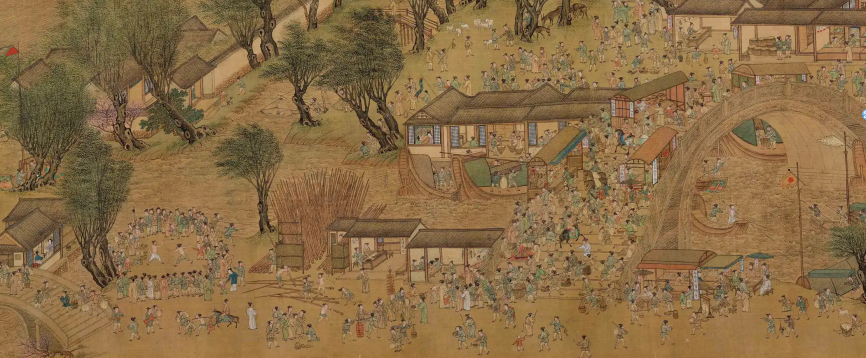

界画是中国绘画中很有特色的一个门类,因其在作画时使用界尺引线而得名。界画通常能够较为真实地表达立体空间,是研究古代城市风貌与建筑 形态、市民生活、城市经济等主题的重要历史资料,因此成为了古代城市、建筑研究的重要文献。例如,张择端(北宋)所绘的《清明上河图》,是北宋时期城市生活[56]、景观风貌[57]等研究的重要材料(见图3)。此外,仇英(明)所绘《清明上河图》(见图4)[58]、徐扬(清)所绘《姑苏繁华图》[58]、王原祁(清)等纂《万寿盛典图》[59]也都是不同时期或不同城市相关研究的重要媒介。

图3 《清明上河图》节选(张择端绘)

图4 《清明上河图》节选(仇英绘)

2.3.3 图文类

我国早期就在文字编纂时采用图文互照的方法。宋代史学家郑樵在《通志·图谱略》中阐述了中国图文并重的学术传统:“古之学者为学有要,置图于左,置书于右;索象于图,索理于书。”图文册、诗画册也是古代文献的重要内容,因其中的图像和文字能够从真实关系与意境内涵两个方面同时描绘静态与动态的环境特征而被研究者广泛关注(见表2)[60, 61]。

集称景观图册是图文类文献中具有代表性的一类。集称景观是指由带有明显景观特色的并称景观名胜组成,用传统景观图册、诗咏等方式综合表达出自然风景以及与之相关的人文事件,如:《文衡山拙政园诗画册》《潇湘晚景图》等[62]。集称景观图册还常以数字称谓和地域特征命名[63],如:《金陵四十景图考诗咏》[60]《西湖十景图册》[61]《圆明园四十景图》《拙政园三十一景图》等。相关研究主要关注城市景观空间的特征、形态、秩序、设计方法与理念、使用者的多感官体验乃至文化情感与审美观念等[64, 65]。

2.4 研究方法

2.4.1 文献分析

文献分析法在城市规划领域的研究中扮演着基础且关键的角色。通过对收集到的文献资料进行深入研究,研究者能够探明研究对象的性质和状况。这种方法有助于形成对研究对象的一般印象,并对其进行历史的动态把握。文献分析主要包括大量文献的收集、汇总、归纳和综述、对同一时代不同文献的对比分析,对多个版本的文献进行比对以及发掘新的古代文献资源。

此外,文献数字化工作也是本研究领域的重要组成部分。例如,复旦大学历史地理研究所和美国哈佛大学等机构联合开展的“中国历史地理信息系统”项目、北京大学历史地理研究中心与北京市测绘设计研究院合作的“北京历史数字地图”项目等。这些数字化成果不仅为城市规划研究提供了宝贵的开源数据资源、同时也便于研究者利用计算机技术进行统计分析,提高研究的效率。

2.4.2 文本分析

文本分析法是从文本的表层深入到文本的深层,发现文本的深层意义的一种探讨讯息内容性质的方法。现有研究中多数为文本描述性分析,包括文献中有关城市规划与建设的语句摘抄、引用和解释;案例分析,并通过具体文献段落来佐证观点;以及分类、比较、时间线整理等其他归纳方法。

近年来,文本分析的量化研究逐渐增多。此类研究从最基本的次数统计开始,即人工统计特定要素在文献中出现的频率。近几年,研究者可以利用共现网络、词频分析等技术,揭示文献中不同概念和主题之间的关系。这种方法能够揭示文献中蕴含的数理关系,为理解中国古代城市规划的复杂性提供了量化分析的视角。

2.4.3 图像分析

图像分析是从图像中提取有意义信息的过程。首先,描述性分析主要是对图面内容的直观描述,是一种对中国古代城市空间的初步理解。其次,是针对图像的空间定位与信息提取。空间定位涉及古代地图与现代空间的纠偏与转译,对不同历史时期的要素进行叠加分析与空间演进分析。信息提取则是通过图像的信息筛选与过滤,提取关键信息,如城市山水体系、空间布局、街巷系统,以及城墙城河、宫殿府衙、城市设施等要素的位置,提取后可以进行频次统计、分类、归纳。

目前也有许多学者开始利用地理信息系统进行核密度分析、标准差椭圆分析、空间句法等数字化分析,发掘图像中隐含的时空特征,并基于此开展进一步的因果性分析,探索影响空间分布的因素,进而提高对于中国古代城市规划图像的理解深度,也可为现代城市规划提供量化数据支持。

2.4.4 图文分析

图文分析通过文本与图像的综合解读,能够从深层意义揭示古代规划思想。文字提供规划理念和历史背景,图像则展现理念的空间实现。例如,虽然一些研究以地图作为主要分析的文献材料,但在研究过程中都会引用一些文字材料加以佐证。该方法不仅增强了对材料的理解,而且通过元素间的相互验证,提升了研究的准确性,使研究者能够从建成环境、自然环境、社会环境等多个维度把握中国古代城市的特征。

03 现有研究的问题与提升策略

3.1 研究领域需扩展

根据上文所述,当前本领域研究的主要关注点集中在城市规划相关的中国古代文献的解读以及理论与历史遗迹溯源,应用历史营城智慧解决现代城市规划发展问题的相关研究则起步较晚。从微观层面的基于气候适宜性的建筑空间设计,到中观层面的面向灾害韧性提升的城镇空间肌理构造,再到宏观层面的城镇山水格局营造;从传统的历史古都、文化名城,到更为广阔、更为多样、遍布全国的拥有历史悠久的小城镇与乡村;从物质层面的空间历史遗存,到非物质层面的管理模式、建设技术、民俗文化等等。今后的研究可以从各个层次拓展发挥中国古代城市意象中隐匿的、持续的生命力,在实现遗产保护的原真性、完整性的同时,也应思考传统智慧应如何与现代城市环境相结合,形成面向未来、“山水乡恋与城市文明融为一体”的中国新型城市发展理念。

3.2 文献材料需发掘

目前研究在选择所用的文献材料时面临如下的问题。首先,传世文献缺少不同时期、不同版本的相互对照。现存文献通常为近现代版本,其中多数为清代的复刻版。这会导致在对文献的研究过程中难以发现校勘之类的问题,从而影响后续研究的真实性与准确性。其次,传世文献的类型多为文字类,导致使用历史地图、古代绘画等资料的研究相对较少。部分文献资料保存完好度较差,一些关键信息难以辨别,进而难以将其数字化,需要人工花费大量时间进行收集、整理、归纳。最后,传世文献的获取渠道较为匮乏。明清时期的原稿与摹绘本以及民国时期的影印版均被作为珍贵古籍,收藏于各地图书馆、档案馆、研究机构中,难以进行查阅[66]。在今后的研究中,可以充分挖掘地方与民间流传的各类志书,作为主流古代文献的佐证与补充。同时,也应积极地深入田野调查,利用考古发现与实地勘探,更为全面地理解中国古代城市规划思想及其特征。此外,也可以从其他领域的文献中,发掘城市规划研究领域中的内容。例如对于一些早期的土地章程、管理办法等政治性的文献,可以从城市发展史的视角出发,将规划视为社会、经济和空间发展中的政府职能范围,从而解读其城市规划领域的思想智慧。

3.3 研究方法需定性定量相结合

过往研究中,多数学者采用定性分析的研究方法对相关文献进行解读。一是所提出的研究问题更倾向于利用描述性分析的研究范式进行探究,二是早期相关技术发展不够成熟,无法开展更为复杂的定量分析。随着当前面临的城市问题逐渐系统化,以及机器学习、图像识别、大语言模型等计算科学技术的大规模兴起。未来需结合定性与定量的研究方法,通过古代文献、遥感影像、实地调查等多种数据来源,分析各级各类的城市形态要素(如密度、高度、体积、表面积等),进而把握中国古代城市形态的量化特征与多要素之间的相关性特征,科学客观地总结古人的城市规划建设智慧。

04 结 论

本文综合分析了中国古代文献在城市规划研究领域的应用情况,总结了目前各类文献的研究进展,并提出现有研究在研究领域的扩展、文献材料的发掘,以及研究方法的深化等方面存在不足。中国古代城市规划与建设不仅是空间层面上的物质遗存,更反映了古人对社会秩序、自然环境和人文精神的认识和追求,是中国传统文化的重要组成部分。在当前中国新型城镇化深入推进的新阶段,我们面临着面向未来的新型城市建设的挑战。中国传统城市规划的理念和方法为我们提供了建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市的切实可能的路径。未来城市规划领域的研究应继续探索中国古代文献中的城市规划知识,特别是那些促进人与自然和谐共生的智慧。同时,研究应更加注重实证分析,结合现代技术和方法,将古代的理念与现代城市规划的需求相结合。今后,我们不仅能够实现中国历史文化遗产的保护与传承,还能在全球城市化的背景下,为实现可持续发展提供中国的智慧。

参考文献(上滑查看全部)

*本文为2024中国城市规划年会论文

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

学术报告 | 李郇:迁徙中的人居环境变化——基于传统民居建筑特征的视角

点击图片阅读全文

理论研究 | 中国古代理想城市规划理念探源

点击图片阅读全文

理论研究 | 石楠、魏航:城市规划的语义演进与当代使命

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):理论研究 | 中国古代文献在城市规划研究领域的应用进展

规划问道

规划问道