阿拉善藏传佛教经堂“延福寺”类型的比较与形制探源

内蒙古地区历史上是游牧民族的主要聚居地之一,其传统建筑形制和营造技术的形成与发展经历了一段特殊的过程。明清时期,随着藏传佛教的传播、商业贸易的发展以及汉族移民的迁入,内蒙古地区开启了漫长的文化交融过程,留存下数量众多、极具地域特色的建筑遗产。从地理环境来看,内蒙古地区东西向狭长,东部、南部及西部分别与东北三省、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃毗邻。不同地理单元受到周边不同地域文化与建筑营造技术的影响,加之各地理单元在宗教传播、移民来源、商业发展过程及地域营造技术等方面存在差异,造就了内蒙古地区建筑遗产类型的多样性。其中,藏传佛教建筑作为最具代表性的建筑类型,成为明清时期特定政教关系下宗教传播与文化交融的重要见证。

近年来,关于内蒙古地区藏传佛教建筑的研究日渐丰富,其中内蒙古工业大学地域建筑研究团队的成果尤其具有代表性。2012 年,张鹏举主编的《内蒙古藏传佛教建筑》(三卷本)出版,该书对内蒙古地区的历史建筑遗存及重建寺庙进行了基础资料整理和系统建档。在此基础上,韩瑛、李新飞、张鹏举于 2016 年发表文章,基于都纲法式空间模式的演变,对内蒙古地区众多藏传佛教建筑的殿堂空间进行了简要分类,指出阿拉善地区的该类建筑主要为“单层汉藏混合都纲形态为主导的独立式殿堂”,这是本文进行进一步深入研究的基础。其他重要成果还包括陈未、杜娟等对大召的点式研究,以及托亚关于汉藏混合建筑的分析等。上述研究成果从建筑类型等层面对内蒙古地区藏传佛教建筑进行了初步分析,积累了大量基础资料。

沙漠绿洲之路沿线的阿拉善地区,是内蒙古西部的一个地理单元、河西走廊的重要组成部分,自古以来就是东西方文化交汇之地。同时,阿拉善地区的藏传佛教由青海经河西走廊传入,其寺庙建筑的形成与跨地域文化交流密切相关。探索藏传佛教建筑的形制源流与地域特征,对深入理解此类建筑遗产的价值具有重要意义。鉴于此,本文以阿拉善地区藏传佛教寺庙经堂建筑为研究对象,在调查、测绘的基础上,以该地区蒙古部族的亲缘关系和宗教传播路线为切入点,分析该地区寺庙的层次关系,归纳该地区特有的建筑类型特征,并通过该地区与传播渊源地青海同类建筑的比较研究,进一步探索此类建筑的形制源流和地域特征。

阿拉善地区位于内蒙古自治区西部,东倚贺兰山,居龙首山之北,西邻新疆,西南与河西走廊接壤,北部可直达蒙古国赛音诺颜部。得天独厚的地理位置,使阿拉善地区自古以来就是中原汉族、北方游牧民族、西域各民族交流互通的枢纽,这为该地区聚落的形成及藏传佛教建筑的发展奠定了重要基础。

清代的阿拉善地区主要包括阿拉善和硕特、额济纳土尔扈特两个旗。阿拉善与青海的和硕特蒙古都是由卫拉特蒙古和硕特部发展而来的(图 1)。17 世纪初期,和硕特部顾实汗率领一支部众由天山北麓东进青藏高原,并将其子孙及部属迁移到青海地区,发展成为青海和硕特部。留牧于天山以北的其他和硕特部族则逐渐迁徙到阿拉善地区,发展成为阿拉善和硕特蒙古。康熙三十六年(1697 年)十月,清政府按照内蒙古地区的盟旗制度,在阿拉善地区编佐设旗,形成阿拉善和硕特旗(以下简称“阿拉善旗”)。

阿拉善旗形成以后,藏传佛教很快在当地传播开来。经过 200 多年的发展,阿拉善旗形成了以延福寺、广宗寺(南寺)、福因寺(北寺)为主庙的寺庙体系,建造藏传佛教寺庙近 40 座,其中有详细史料记载的寺庙达 26 座。如今大部分寺庙已损毁,仅存 4 座清代建筑遗存,故下文仅以这 4 座藏传佛教寺庙的经堂建筑为研究对象进行分析。

阿拉善地区三大主寺分别为福因寺、广宗寺与延福寺。前两者的大经堂已不存,而延福寺大经堂则完好地保存了下来。笔者通过历史照片(图 2)发现,福因寺、广宗寺与延福寺的经堂建筑形制基本一致。其余属庙的经堂建筑外观也与延福寺大经堂相似,仅在建筑规模上稍有区别。在阿拉善地区三大主寺中,延福寺大经堂建设时间最早、建筑规模最大,堪称其他寺庙的典范。因此,笔者将这种阿拉善地区特有的经堂建筑类型称为“延福寺”类型。这种地域特征鲜明的建筑是在特定的政治环境、宗教传播过程与营造技术条件下形成的。

2a.福因寺麦得儿庙大殿;2b.福因寺切林召正殿;2c.广宗寺全景中的经堂建筑

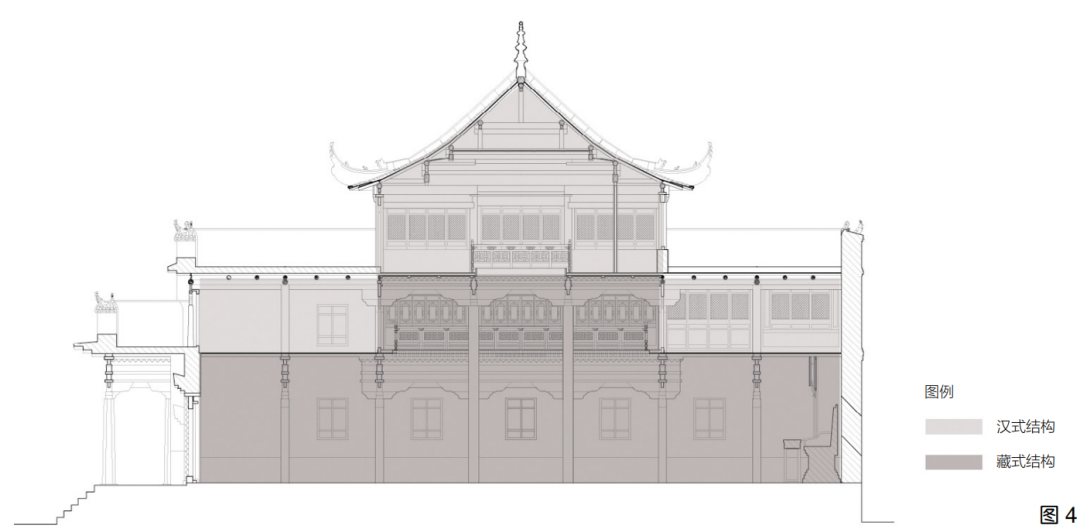

图 3 为现存的延福寺大经堂、广宗寺属庙昭化寺大经堂、福因寺属庙达里克庙大经堂、延福寺属庙巴丹吉林庙大经堂这 4座经堂建筑的平面形制。从平面图可以看到阿拉善地区藏传佛教寺庙中的经堂建筑分为门廊和经堂两部分。经堂部分的面阔多与进深相同(七间七进或五间五进),平面近似正方形。门廊面阔一般比经堂面阔少两间,进深则为一至两间不等,门廊空间有凸门廊、凹门廊等多种形态,并无定式。

图3 阿拉善地区4座藏传佛教寺庙遗存中经堂建筑的平面图

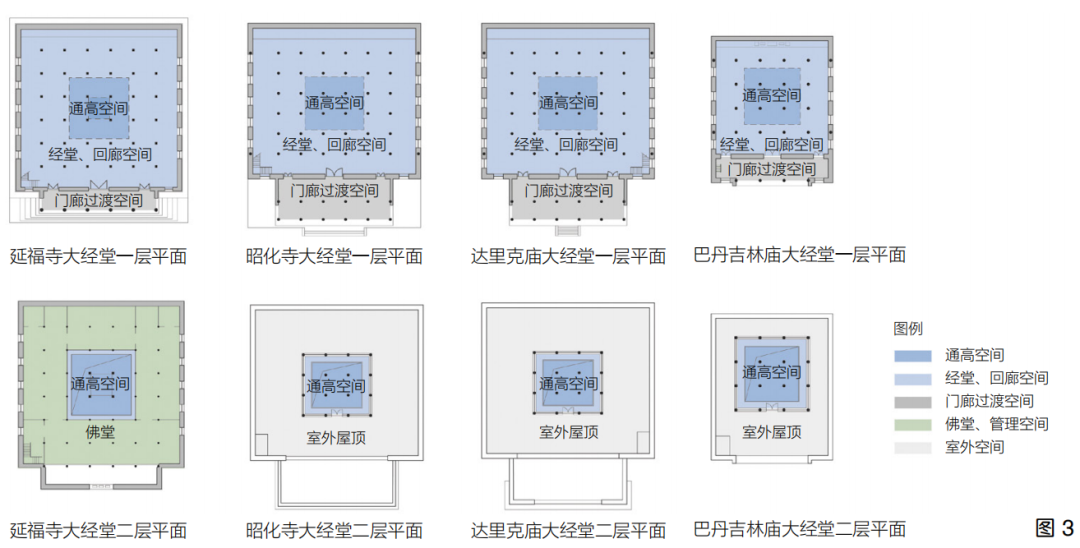

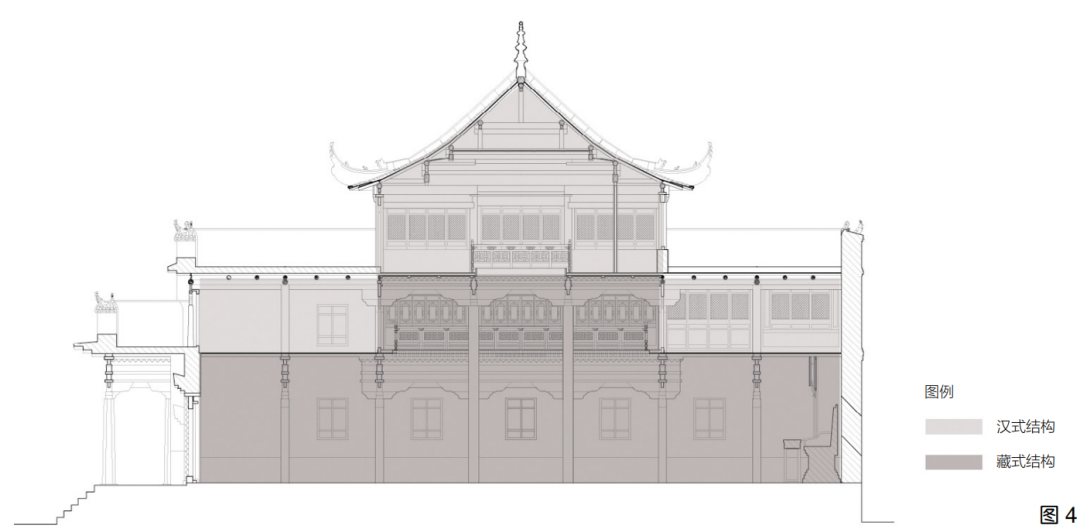

从结构上看,建筑一层采用藏式混合结构,即外墙和藏式的梁柱体系共同承重;二层回廊和歇山顶部分则采用汉式梁架结构。都纲法式以统一的空间模式呈现:经堂中心为二层或三层高的通高空间(三间三进),其四周设置一圈环形走廊,形成“回”字形平面。四周环形走廊部分覆以藏式平顶,中心空间继续升起于平顶之上,并覆以汉式歇山顶(图 3,图 4)。

图4 阿拉善延福寺大经堂剖面图

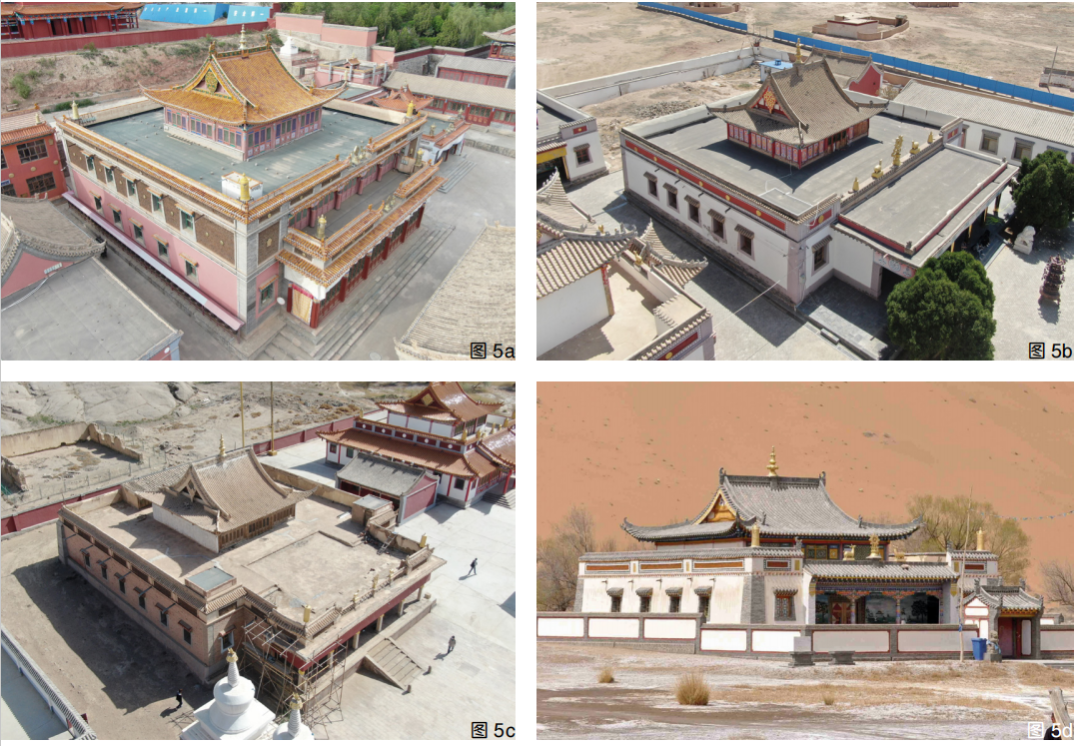

建筑装饰主要集中在一、二层的藏式建筑部分,包括藏式梁柱装饰、门窗装饰、边玛墙檐口装饰等,与高耸的汉式歇山屋面和谐并置,相映成趣(图 5)。

图5 阿拉善地区4座藏传佛教寺庙遗存中经堂建筑的外观

5a.延福寺大经堂;5b.昭化寺大经堂;5c.达里克庙大经堂;5d.巴丹吉林庙大经

这种上层为汉式歇山顶阁楼、下层为形态与藏式碉房相似的藏式平顶经堂建筑的“混搭”结构,集中体现了典型的汉藏结合式建筑风格。

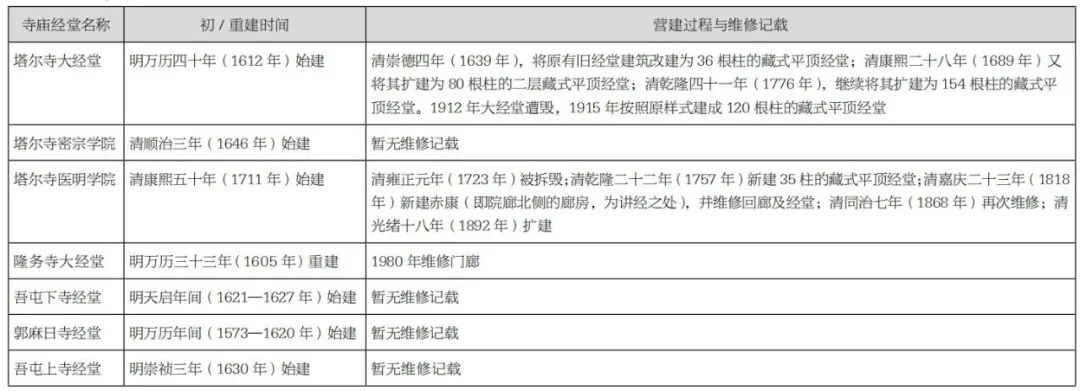

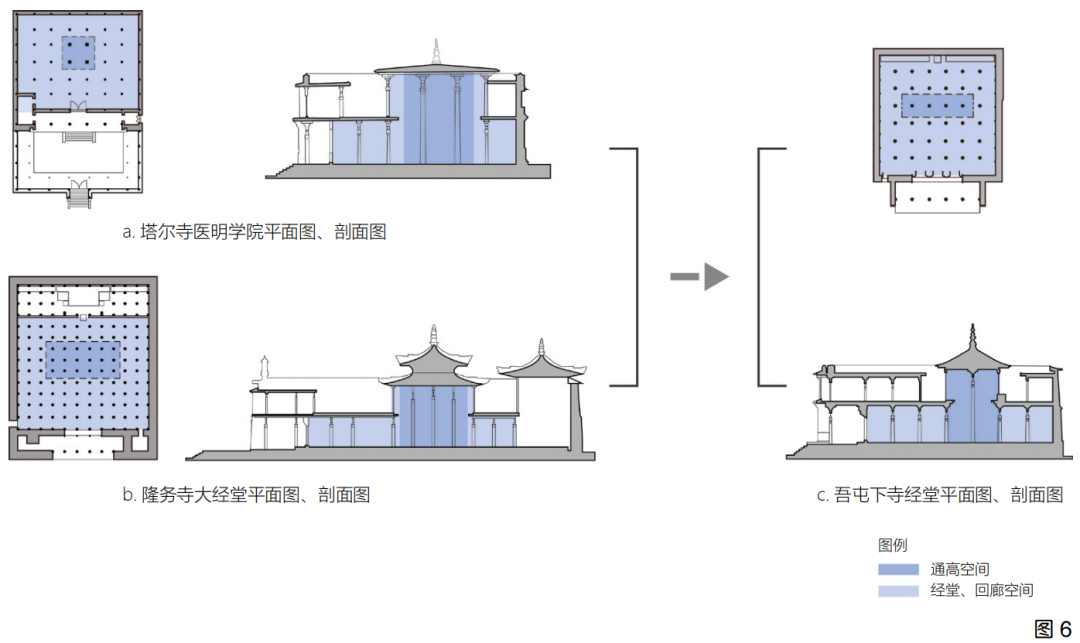

17 世纪 30 年代,在青海和硕特部的资助下,河湟地区建设了大量服务于学经制度的经堂建筑,如塔尔寺大经堂、密宗学院、医明学院、隆务寺及其属庙的大经堂等。塔尔寺大经堂、密宗学院、医明学院是明末至清代河湟地区格鲁派寺庙经堂建筑的典型代表(表 1),建筑采用藏式混合结构,其空间特点是不设佛殿,以门廊和经堂为主导空间,经堂部分形成两层回廊环绕中心通高空间的都纲法式空间模式。塔尔寺的三座经堂建筑都经历过被毁和重建的过程,重建建筑采用藏式建筑的传统营造做法,其空间布局、都纲法式空间模式、结构体系、材料、装饰等与原建筑并无太大区别(表 1),仅建筑规模略有不同,仍保留了明代塔尔寺经堂建筑的基本特征(图 6a)。

表1 明末至清代河湟地区格鲁派寺庙经堂建筑营建时间统计表

同仁县隆务寺大经堂是明末清初河湟地区经堂建筑中另一种类型的代表,这类建筑更注重对成熟期藏式殿堂建筑的继承,形成“门廊—经堂—佛殿”的布局,将汉式抬梁结构和藏式混合结构结合,在经堂中心空间和佛殿上方覆以汉式歇山顶屋盖,形成汉藏混合的建筑外观(图 6b)。在塔尔寺大经堂和隆务寺大经堂这两类经堂建筑的影响下,河湟地区出现了一类结合前者空间布局和后者汉藏混合结构体系的经堂建筑,以隆务寺属庙吾屯下寺(图6c)和郭麻日寺的经堂建筑为代表。

图6 明后期至清代河湟地区格鲁派寺庙经堂建筑的演变分析

阿拉善地区和硕特蒙古与青海和硕特蒙古有着紧密的亲缘关系。阿拉善毗邻河西走廊,穿过河西走廊即可到达河湟地区。因此,阿拉善地区在建旗伊始便与河湟地区建立了广泛而密切的文化交流关系。藏传佛教也在此背景下传入阿拉善地区,两地宗教有明确的渊源。

河湟地区藏传佛教寺庙的经堂建筑主要建于明万历年间至明末,阿拉善地区则从清代中期开始建造寺庙。上述两地的经堂建筑规模相近,外观与空间特征十分相似。从营造时间来看,河湟地区的经堂建筑完全有可能是阿拉善地区经堂建筑模仿的范例。因此,笔者选取河湟地区的塔尔寺大经堂、医明学院和隆务寺属庙郭麻日寺经堂、吾屯下寺经堂,详细对比这四座建筑与阿拉善地区经堂建筑在平面、空间、结构、装饰等方面的异同,以探寻阿拉善地区经堂建筑的来源与地域特征。

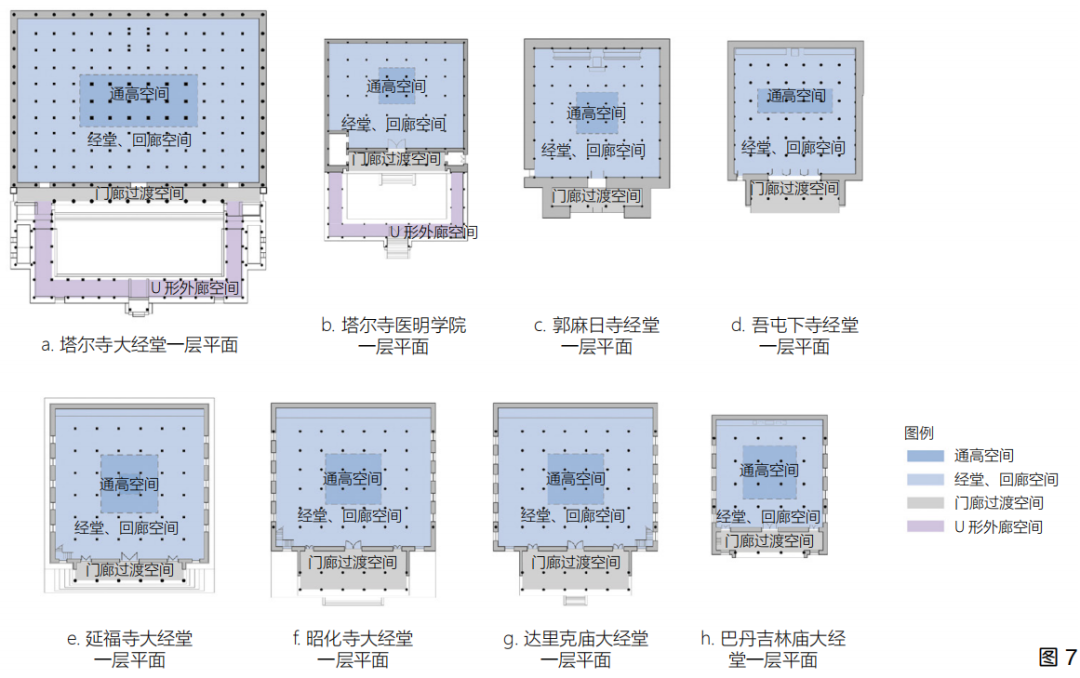

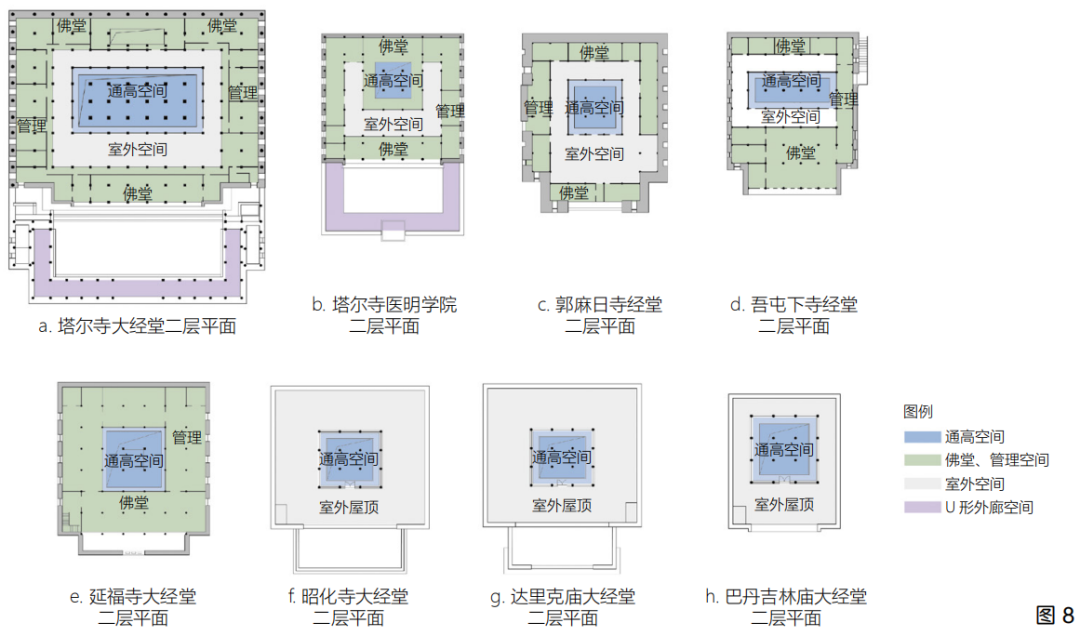

延福寺、塔尔寺、郭麻日寺等寺庙的经堂建筑平面布局大致相似(图 7),一层平面由门廊和经堂两部分组成,无独立的佛殿。平面多呈凸字形,沿中轴对称。入口设一门或三门,主要佛像、灵塔等在一层最深处沿墙布置,僧人诵经坐榻纵向布置。经堂一层有转经回廊,环绕着中心的通高空间;二层则沿通高空间周边布置次要佛像和管理空间(图 8)。

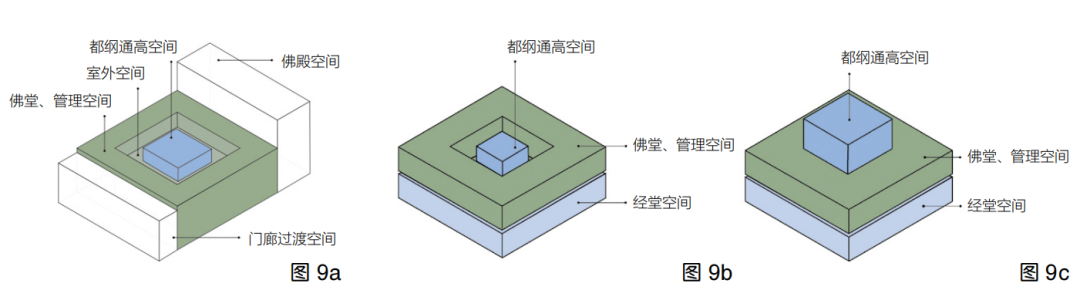

但从具体空间格局来看,河湟地区与阿拉善地区的经堂建筑有着明显区别,主要体现在二层平面和都纲法式上(图 8,图9)。虽然两者均以通高空间为中心进行布局,但塔尔寺、郭麻日寺、吾屯下寺经堂二层的佛堂空间与通高空间并不直接相连,而是围绕通高空间留出一圈室外转经回廊,通高空间屋顶与二层佛堂空间的屋顶标高一致。这种形制很显然受到了西藏建筑成熟期经堂建筑都纲法式的影响(图 9a,图9b)。相比之下,延福寺大经堂则以室内回廊取代二层室外回廊,回廊上覆藏式平顶,中心通高空间高于二层佛堂空间,形成局部三层,并覆以汉式歇山顶(图 9c)。

图 9 西藏地区、河湟地区、阿拉善地区都纲法式空间模式的比较

9a.西藏地区成熟期经堂建筑;9b.塔尔寺大经堂;9c.延福寺大经堂

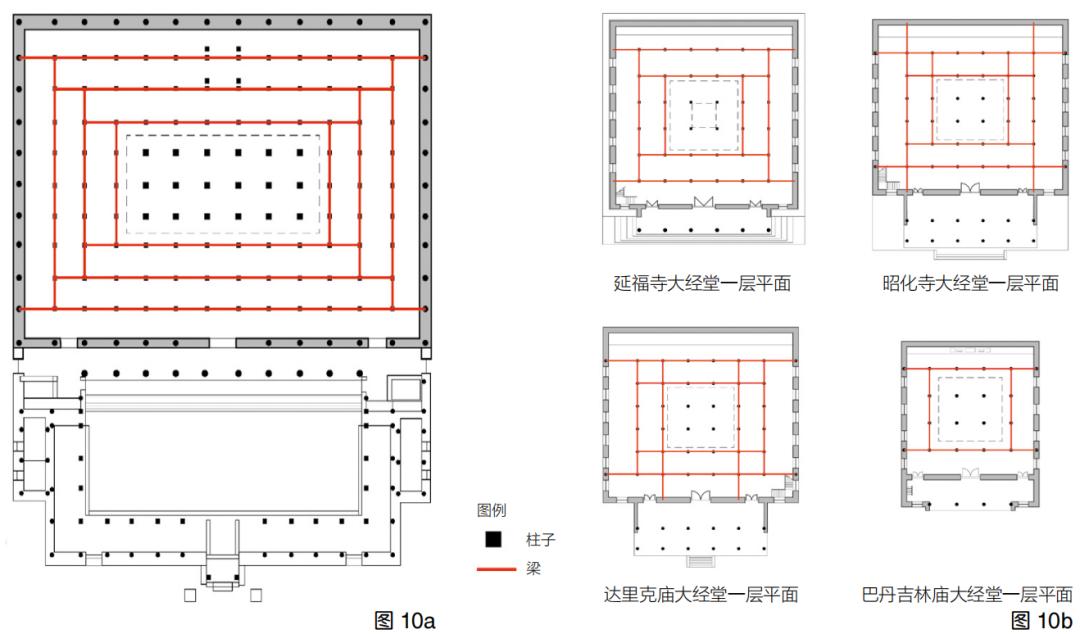

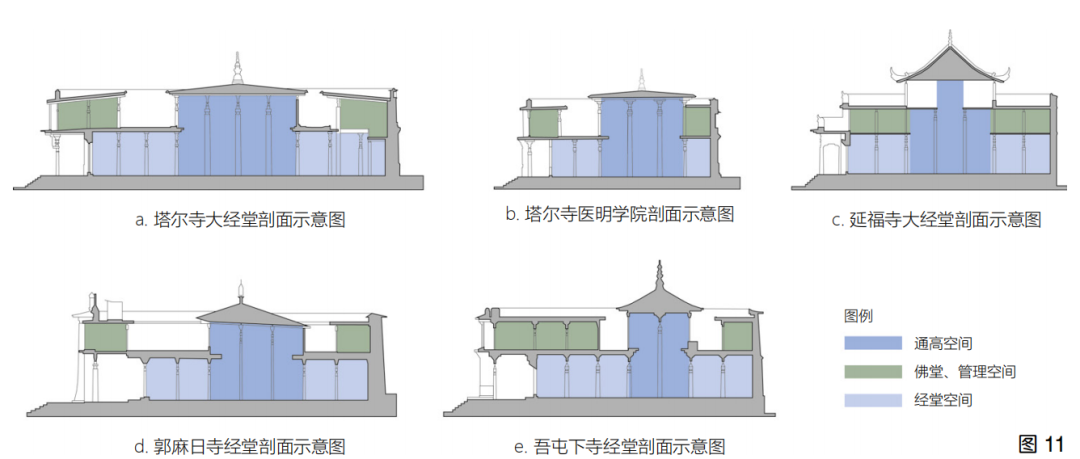

塔尔寺大经堂与医明学院虽规模不同,但均采用了传统藏式建筑的混合承重结构体系,即外部由石墙、砖墙或土坯墙承重,内部由木梁柱构架承重。藏式建筑木梁柱构架通常在石制柱础上立木柱,木柱上设栌斗,栌斗上方再承托 1 ~ 2 层托木,托木上设梁,梁上垂直于梁的方向密排椽木,椽木上铺设楼板,形成四柱八梁式的梁柱组合体系(图10)。覆盖经堂中心通高空间的藏式平顶也采用藏式营造做法,通柱及檐柱上施数层枋,上铺两层椽,下层椽子水平铺设,椽子前部加铺短椽和飞椽作装饰,短椽的后部再铺一道内高外低的暗椽,形成坡度极小的缓坡用于排水(图 11a,图 11b)。

隆务寺及其属庙的大经堂结构已经实现了汉式抬梁结构与藏式密肋平顶这两种结构体系的融合,中心通高空间屋顶做法呈现出多样化趋势。经堂的回廊空间和门廊空间采用藏式结构,覆藏式密肋平顶;中心通高空间则采用汉式抬梁结构,覆汉式坡屋顶,坡屋顶的形式有歇山顶、悬山顶、硬山顶等(图 11d,图 11e)。

图10 河湟地区与阿拉善地区经堂建筑的梁柱排布方式图示

10a.塔尔寺大经堂梁柱;10b.“延福寺”类型大经堂梁柱

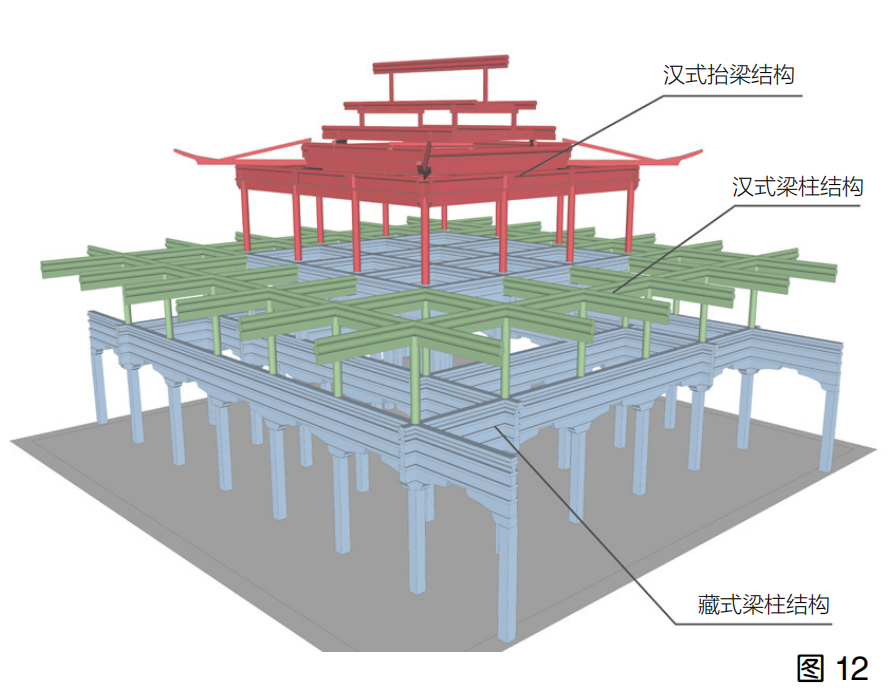

阿拉善地区藏传佛教经堂“延福寺”类型的建筑结构,既受到河湟地区同仁县同类建筑汉藏混合结构形式的影响,也体现了阿拉善地区独特的地域特征。延福寺大经堂一层采用藏式混合结构,中间的通高空间部分采用方形通柱直通二层,通柱上设柱头托木,再承接上面的短梁,形成藏式结构体系。二层回廊则在一层藏式梁柱结构的基础上承接汉式梁柱结构,并在四个方向上分割出佛堂、管理空间。通高空间的三层在藏式梁柱的基础上架设圆柱,并采用汉式抬梁结构,上覆歇山屋顶(图 12)。本地区的其他寺庙经堂只在高度上比延福寺大经堂少一层,其结构体系与屋顶做法几乎与其相同。

“延福寺”类型经堂建筑的汉式歇山屋顶,既不同于内蒙古地区其他寺庙经堂,也不同于河湟地区同类经堂建筑,而是部分传承了所谓“河西建筑工艺”的做法。其显著特征之一是屋面檐部举高平缓,而靠近屋面脊部的举高则非常陡峭,当地工匠称之为“脊如高山,檐如平川” ;另一个特征是翼角起翘,即弧腹仔角梁上翘于坡度低缓的屋顶上,以获得坡屋顶反曲向上、飞檐翘角、极富动感的视觉效果。弧腹上翘仔角梁即河西传统坡屋顶建筑的典型标志(图 13)。这是相近地域人员流动促进技术转移的结果,这种工艺做法也影响了宁夏平原和内蒙古额济纳等地区。笔者在调研走访时,从当地老喇嘛口中得知,阿拉善地区多数寺庙工匠来自甘肃高台和宁夏中卫、银川等地。

13a.张掖民勤会馆;13b.民乐四家魁星楼;13c.张掖碱滩城楼;13d.阿拉善达里克庙

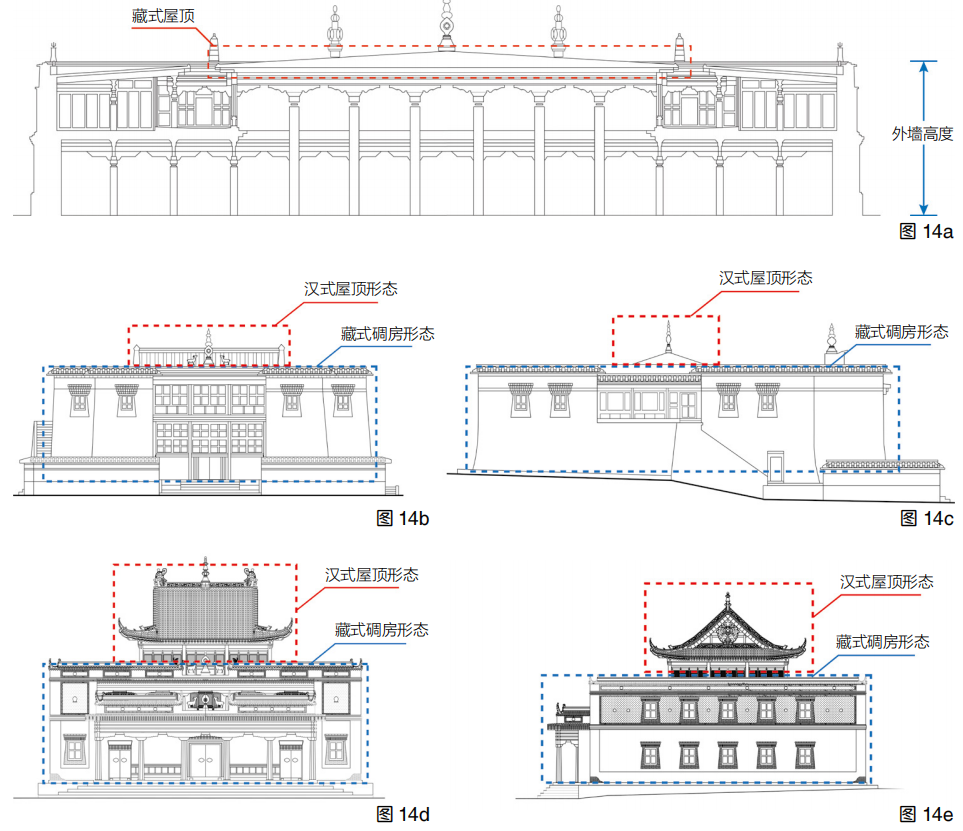

在正常视点观察塔尔寺大经堂、医明学院,只能看到方形藏式平顶建筑外观,无法看到中心的都纲法式空间与屋顶造型(图14a)。隆务寺及其属庙郭麻日寺的经堂建筑中心部分都纲法式空间采用高耸的坡顶结构,在正常视点上能看到半藏半露的汉式坡屋顶(图 14b,图 14c)。阿拉善地区的藏传佛教经堂建筑在造型上实现了较大突破,中心通高空间升至三层,覆以高耸的歇山屋顶,从外部可轻易看到屋顶全貌,汉藏两种风格同时呈现,多元文化融合的建筑风格具有极强的视觉冲击力(图 14d,图 14e)。

14a.塔尔寺大经堂立面;14b.郭麻日寺经堂正立面;14c.郭麻日寺经堂侧立面;

14d.延福寺大经堂正立面;14e.延福寺大经堂侧立面

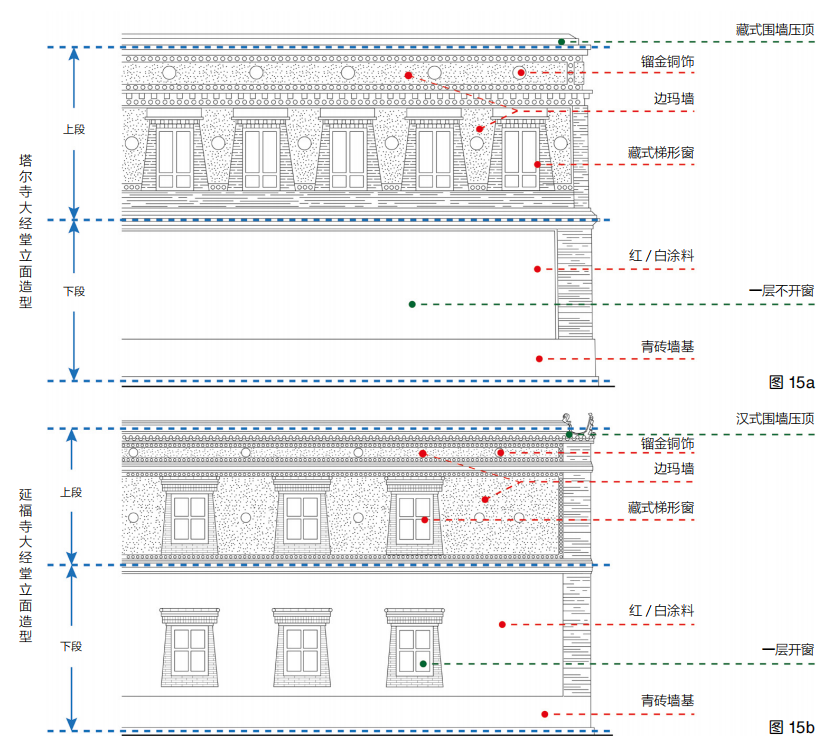

塔尔寺学经制度下的经堂建筑在发展过程中逐渐形成了一种统一且规制化的立面,其核心特征为:垂直方向分段明显,下段为一层,不开窗,外墙做抹灰处理并涂以大面积的红色或白色涂料;上段为二层,在侧立面按柱间开窗,窗洞面积不大,窗口砌藏式传统梯形青砖窗框,窗框上檐挑出 2 ~ 3 重短椽,既可遮雨,又有装饰作用。窗间及窗上檐部周围均采用边玛墙,其上间隔镶嵌镏金铜饰,呈现出良好的艺术效果。整个立面构图端庄、厚重,色调明亮而不突兀,体现出浓郁的藏式建筑风格。(图 15)

图15 塔尔寺大经堂与延福寺大经堂立面造型对比分析图

延福寺大经堂立面造型与塔尔寺大经堂立面造型极为相似,垂直方向同样分段明显。但与塔尔寺大经堂不同的是,延福寺大经堂下段(一层)两侧外墙均开窗;上段(二层)的窗与一层的窗上下对齐,窗口同样以青砖砌筑梯形窗框,窗间及窗上檐部四周做大面积边玛墙,其上间隔镶嵌镏金铜饰。

此外,塔尔寺大经堂采用藏式围墙压顶,延福寺大经堂则采用汉式围墙压顶并覆以琉璃瓦,这也是阿拉善地区建筑受汉地建筑文化影响程度更深的体现。阿拉善地区其他属庙经堂建筑的立面造型基本仿照延福寺大经堂的立面,但装饰更为简化。

内蒙古阿拉善地区藏传佛教经堂“延福寺”类型的形成,是政治、宗教一体化发展和盟旗制度等多种因素共同作用的结果。“延福寺”类型经堂建筑沿用了青海郭麻日寺、吾屯下寺等属庙经堂建筑的门廊和经堂相结合的平面形式,并继承了河湟地区经堂建筑的汉藏混合结构形式,其藏式墙体部分与塔尔寺大经堂藏式墙体的造型基本一致。由此可见,其形成受到了河湟地区学经制度下经堂建筑的显著影响。

但是由于政治因素的影响和营造技术条件的差异,阿拉善地区“延福寺”类型的经堂建筑在都纲法式空间模式、歇山屋顶营造手法、建筑外观风格等方面,没有完全继承河湟地区同类建筑的营造模式,而是在多元文化综合影响下形成的特定的地域建筑类型。

本文基于阿拉善地区的政教关系发展、蒙古部族亲缘关系、宗教传播、移民来源、技术转移的历史背景,采取多维度史料分析和同类经堂建筑比较研究相结合的研究方法,对阿拉善地区藏传佛教寺庙中的经堂建筑进行了分析,初步探明了“延福寺类型的形制源流及其在多民族交融背景下的地域特征,为内蒙古地区同类建筑遗产的价值认知与科学保护提供了更多的基础资料和研究支撑。

图4 阿拉善延福寺大经堂剖面图

建筑装饰主要集中在一、二层的藏式建筑部分,包括藏式梁柱装饰、门窗装饰、边玛墙檐口装饰等,与高耸的汉式歇山屋面和谐并置,相映成趣(图 5)。

图5 阿拉善地区4座藏传佛教寺庙遗存中经堂建筑的外观

5a.延福寺大经堂;5b.昭化寺大经堂;5c.达里克庙大经堂;5d.巴丹吉林庙大经

这种上层为汉式歇山顶阁楼、下层为形态与藏式碉房相似的藏式平顶经堂建筑的“混搭”结构,集中体现了典型的汉藏结合式建筑风格。

17 世纪 30 年代,在青海和硕特部的资助下,河湟地区建设了大量服务于学经制度的经堂建筑,如塔尔寺大经堂、密宗学院、医明学院、隆务寺及其属庙的大经堂等。塔尔寺大经堂、密宗学院、医明学院是明末至清代河湟地区格鲁派寺庙经堂建筑的典型代表(表 1),建筑采用藏式混合结构,其空间特点是不设佛殿,以门廊和经堂为主导空间,经堂部分形成两层回廊环绕中心通高空间的都纲法式空间模式。塔尔寺的三座经堂建筑都经历过被毁和重建的过程,重建建筑采用藏式建筑的传统营造做法,其空间布局、都纲法式空间模式、结构体系、材料、装饰等与原建筑并无太大区别(表 1),仅建筑规模略有不同,仍保留了明代塔尔寺经堂建筑的基本特征(图 6a)。

表1 明末至清代河湟地区格鲁派寺庙经堂建筑营建时间统计表

同仁县隆务寺大经堂是明末清初河湟地区经堂建筑中另一种类型的代表,这类建筑更注重对成熟期藏式殿堂建筑的继承,形成“门廊—经堂—佛殿”的布局,将汉式抬梁结构和藏式混合结构结合,在经堂中心空间和佛殿上方覆以汉式歇山顶屋盖,形成汉藏混合的建筑外观(图 6b)。在塔尔寺大经堂和隆务寺大经堂这两类经堂建筑的影响下,河湟地区出现了一类结合前者空间布局和后者汉藏混合结构体系的经堂建筑,以隆务寺属庙吾屯下寺(图6c)和郭麻日寺的经堂建筑为代表。

图6 明后期至清代河湟地区格鲁派寺庙经堂建筑的演变分析

阿拉善地区和硕特蒙古与青海和硕特蒙古有着紧密的亲缘关系。阿拉善毗邻河西走廊,穿过河西走廊即可到达河湟地区。因此,阿拉善地区在建旗伊始便与河湟地区建立了广泛而密切的文化交流关系。藏传佛教也在此背景下传入阿拉善地区,两地宗教有明确的渊源。

河湟地区藏传佛教寺庙的经堂建筑主要建于明万历年间至明末,阿拉善地区则从清代中期开始建造寺庙。上述两地的经堂建筑规模相近,外观与空间特征十分相似。从营造时间来看,河湟地区的经堂建筑完全有可能是阿拉善地区经堂建筑模仿的范例。因此,笔者选取河湟地区的塔尔寺大经堂、医明学院和隆务寺属庙郭麻日寺经堂、吾屯下寺经堂,详细对比这四座建筑与阿拉善地区经堂建筑在平面、空间、结构、装饰等方面的异同,以探寻阿拉善地区经堂建筑的来源与地域特征。

延福寺、塔尔寺、郭麻日寺等寺庙的经堂建筑平面布局大致相似(图 7),一层平面由门廊和经堂两部分组成,无独立的佛殿。平面多呈凸字形,沿中轴对称。入口设一门或三门,主要佛像、灵塔等在一层最深处沿墙布置,僧人诵经坐榻纵向布置。经堂一层有转经回廊,环绕着中心的通高空间;二层则沿通高空间周边布置次要佛像和管理空间(图 8)。

但从具体空间格局来看,河湟地区与阿拉善地区的经堂建筑有着明显区别,主要体现在二层平面和都纲法式上(图 8,图9)。虽然两者均以通高空间为中心进行布局,但塔尔寺、郭麻日寺、吾屯下寺经堂二层的佛堂空间与通高空间并不直接相连,而是围绕通高空间留出一圈室外转经回廊,通高空间屋顶与二层佛堂空间的屋顶标高一致。这种形制很显然受到了西藏建筑成熟期经堂建筑都纲法式的影响(图 9a,图9b)。相比之下,延福寺大经堂则以室内回廊取代二层室外回廊,回廊上覆藏式平顶,中心通高空间高于二层佛堂空间,形成局部三层,并覆以汉式歇山顶(图 9c)。

图 9 西藏地区、河湟地区、阿拉善地区都纲法式空间模式的比较

9a.西藏地区成熟期经堂建筑;9b.塔尔寺大经堂;9c.延福寺大经堂

塔尔寺大经堂与医明学院虽规模不同,但均采用了传统藏式建筑的混合承重结构体系,即外部由石墙、砖墙或土坯墙承重,内部由木梁柱构架承重。藏式建筑木梁柱构架通常在石制柱础上立木柱,木柱上设栌斗,栌斗上方再承托 1 ~ 2 层托木,托木上设梁,梁上垂直于梁的方向密排椽木,椽木上铺设楼板,形成四柱八梁式的梁柱组合体系(图10)。覆盖经堂中心通高空间的藏式平顶也采用藏式营造做法,通柱及檐柱上施数层枋,上铺两层椽,下层椽子水平铺设,椽子前部加铺短椽和飞椽作装饰,短椽的后部再铺一道内高外低的暗椽,形成坡度极小的缓坡用于排水(图 11a,图 11b)。

隆务寺及其属庙的大经堂结构已经实现了汉式抬梁结构与藏式密肋平顶这两种结构体系的融合,中心通高空间屋顶做法呈现出多样化趋势。经堂的回廊空间和门廊空间采用藏式结构,覆藏式密肋平顶;中心通高空间则采用汉式抬梁结构,覆汉式坡屋顶,坡屋顶的形式有歇山顶、悬山顶、硬山顶等(图 11d,图 11e)。

图10 河湟地区与阿拉善地区经堂建筑的梁柱排布方式图示

10a.塔尔寺大经堂梁柱;10b.“延福寺”类型大经堂梁柱

阿拉善地区藏传佛教经堂“延福寺”类型的建筑结构,既受到河湟地区同仁县同类建筑汉藏混合结构形式的影响,也体现了阿拉善地区独特的地域特征。延福寺大经堂一层采用藏式混合结构,中间的通高空间部分采用方形通柱直通二层,通柱上设柱头托木,再承接上面的短梁,形成藏式结构体系。二层回廊则在一层藏式梁柱结构的基础上承接汉式梁柱结构,并在四个方向上分割出佛堂、管理空间。通高空间的三层在藏式梁柱的基础上架设圆柱,并采用汉式抬梁结构,上覆歇山屋顶(图 12)。本地区的其他寺庙经堂只在高度上比延福寺大经堂少一层,其结构体系与屋顶做法几乎与其相同。

“延福寺”类型经堂建筑的汉式歇山屋顶,既不同于内蒙古地区其他寺庙经堂,也不同于河湟地区同类经堂建筑,而是部分传承了所谓“河西建筑工艺”的做法。其显著特征之一是屋面檐部举高平缓,而靠近屋面脊部的举高则非常陡峭,当地工匠称之为“脊如高山,檐如平川” ;另一个特征是翼角起翘,即弧腹仔角梁上翘于坡度低缓的屋顶上,以获得坡屋顶反曲向上、飞檐翘角、极富动感的视觉效果。弧腹上翘仔角梁即河西传统坡屋顶建筑的典型标志(图 13)。这是相近地域人员流动促进技术转移的结果,这种工艺做法也影响了宁夏平原和内蒙古额济纳等地区。笔者在调研走访时,从当地老喇嘛口中得知,阿拉善地区多数寺庙工匠来自甘肃高台和宁夏中卫、银川等地。

13a.张掖民勤会馆;13b.民乐四家魁星楼;13c.张掖碱滩城楼;13d.阿拉善达里克庙

在正常视点观察塔尔寺大经堂、医明学院,只能看到方形藏式平顶建筑外观,无法看到中心的都纲法式空间与屋顶造型(图14a)。隆务寺及其属庙郭麻日寺的经堂建筑中心部分都纲法式空间采用高耸的坡顶结构,在正常视点上能看到半藏半露的汉式坡屋顶(图 14b,图 14c)。阿拉善地区的藏传佛教经堂建筑在造型上实现了较大突破,中心通高空间升至三层,覆以高耸的歇山屋顶,从外部可轻易看到屋顶全貌,汉藏两种风格同时呈现,多元文化融合的建筑风格具有极强的视觉冲击力(图 14d,图 14e)。

14a.塔尔寺大经堂立面;14b.郭麻日寺经堂正立面;14c.郭麻日寺经堂侧立面;

14d.延福寺大经堂正立面;14e.延福寺大经堂侧立面

塔尔寺学经制度下的经堂建筑在发展过程中逐渐形成了一种统一且规制化的立面,其核心特征为:垂直方向分段明显,下段为一层,不开窗,外墙做抹灰处理并涂以大面积的红色或白色涂料;上段为二层,在侧立面按柱间开窗,窗洞面积不大,窗口砌藏式传统梯形青砖窗框,窗框上檐挑出 2 ~ 3 重短椽,既可遮雨,又有装饰作用。窗间及窗上檐部周围均采用边玛墙,其上间隔镶嵌镏金铜饰,呈现出良好的艺术效果。整个立面构图端庄、厚重,色调明亮而不突兀,体现出浓郁的藏式建筑风格。(图 15)

图15 塔尔寺大经堂与延福寺大经堂立面造型对比分析图

延福寺大经堂立面造型与塔尔寺大经堂立面造型极为相似,垂直方向同样分段明显。但与塔尔寺大经堂不同的是,延福寺大经堂下段(一层)两侧外墙均开窗;上段(二层)的窗与一层的窗上下对齐,窗口同样以青砖砌筑梯形窗框,窗间及窗上檐部四周做大面积边玛墙,其上间隔镶嵌镏金铜饰。

此外,塔尔寺大经堂采用藏式围墙压顶,延福寺大经堂则采用汉式围墙压顶并覆以琉璃瓦,这也是阿拉善地区建筑受汉地建筑文化影响程度更深的体现。阿拉善地区其他属庙经堂建筑的立面造型基本仿照延福寺大经堂的立面,但装饰更为简化。

内蒙古阿拉善地区藏传佛教经堂“延福寺”类型的形成,是政治、宗教一体化发展和盟旗制度等多种因素共同作用的结果。“延福寺”类型经堂建筑沿用了青海郭麻日寺、吾屯下寺等属庙经堂建筑的门廊和经堂相结合的平面形式,并继承了河湟地区经堂建筑的汉藏混合结构形式,其藏式墙体部分与塔尔寺大经堂藏式墙体的造型基本一致。由此可见,其形成受到了河湟地区学经制度下经堂建筑的显著影响。

但是由于政治因素的影响和营造技术条件的差异,阿拉善地区“延福寺”类型的经堂建筑在都纲法式空间模式、歇山屋顶营造手法、建筑外观风格等方面,没有完全继承河湟地区同类建筑的营造模式,而是在多元文化综合影响下形成的特定的地域建筑类型。

本文基于阿拉善地区的政教关系发展、蒙古部族亲缘关系、宗教传播、移民来源、技术转移的历史背景,采取多维度史料分析和同类经堂建筑比较研究相结合的研究方法,对阿拉善地区藏传佛教寺庙中的经堂建筑进行了分析,初步探明了“延福寺类型的形制源流及其在多民族交融背景下的地域特征,为内蒙古地区同类建筑遗产的价值认知与科学保护提供了更多的基础资料和研究支撑。

作者简介:

韩瑛,天津大学建筑学院(天津 300072)博士研究生,内蒙古工业大学建筑学院(呼和浩特 010051)教授

李昊,内蒙古工业大学建筑学院(呼和浩特 010051)硕士研究生

李文华,内蒙古工业大学建筑学院(呼和浩特 010051)硕士研究生

杨昌鸣,泉州师范学院泉州文化遗产研究院(泉州 362000)教授,本文通讯作者

完整阅读见《建筑遗产》2024年第4期(总第36期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

韩瑛,李昊,李文华,杨昌鸣.阿拉善藏传佛教经堂“延福寺”类型的比较与形制探源[J]. 建筑遗产, 2024(04): 10-18.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):阿拉善藏传佛教经堂“延福寺”类型的比较与形制探源

规划问道

规划问道