责任规划师

2025年3月14日,北京市责任规划师五周年工作总结交流大会在北京市规划展览馆召开。此次会议的主题为“落实以人民为中心,服务首都规划高质量实施”,旨在全面总结回顾北京市责任规划师制度实践历程,谋划下一阶段责任规划师工作提质升级。

边兰春

清华大学建筑学院教授

很荣幸能在北京实施责任规划师制度五周年之际,有这样的机会跟大家做一个分享交流,我分享的题目是《责任、价值与成长——对责任规划师工作的认识与体会》。

01

增量、存量、高质量人民城市:

城市发展转型与责师制度赋能

当前,我国城市发展已经进入城市更新的重要时期,由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,从“有没有”转向“好不好”。人民城市理念是我国现代化城市治理体系的核心内容,为我国城市建设与发展指明了方向。

在这样的背景下,责任规划师制度起到了非常独特的价值和作用。

第一,融合国际理念与本土需求。责任规划师制度借鉴发达国家的社区规划师理念,但强调与中国实际需求相结合,在制度设计中融入本土文化和中国社会治理特点和独特优势,确保了制度有效落地。

第二,强调政府主导与协同治理。责任规划师制度突出政府主导作用,选聘责任规划师,保障规划专业性和权威性;同时鼓励多方协同治理,整合各方资源,提升城市规划传导与治理效能。

第三,技术顾问和政策意图传导者。责任规划师制度推动了面向基层的规划解读和专业技术服务。通过为社区更新提供技术咨询,推动项目落地。同时协助政府解读政策,让基层干部和居民理解规划意图,促进政策顺利执行。

第四,公众参与和协同治理推动者。在社区规划中组织居民参与,收集意见,形成对基层发展需求的专业建议和反馈,保障居民权益。并推动社会治理创新,通过规划引导社区自治和环境改善,提升社区整体品质。

以这样的视角来看,北京责任规划师制度的实施充分体现了以人为本目标导向下的制度创新。同时,在这些年开展的工作当中,无论是面向存量更新的精细化治理需求,还是社区治理多样化改善需求,体现的又是一种从社会空间问题导向下的治理模式探索。

02

责任:

面对规划行业转型肩负新责任

2019年2月,海淀区在全区范围推行“1+1+N”街镇责任规划师制度,清华大学建筑学院13名教师担任街镇责任规划师高校合伙人。五年里,清华大学参与责任规划师的队伍不断发展壮大。

此外,让我感受最深的还是我参加什刹海地区责任规划师的经历与感受。什刹海地区是清华大学建筑学院几代师生与西城区人民政府长达40年的历史街区保护与发展合作实践,包含法定规划、公共空间整治、四合院改造更新、实施路径探索等多个方面。这样长期的跟踪研究,专业服务深耕不辍,持续实施保护更新的过程,既是清华师生教学科研面向社会实践,实现社会服务的过程,我想也是一种规划专业社会责任的体现。

什刹海-历史街区保护与发展

目前,我还参与了朝阳区酒仙桥地区的责任规划师工作,不仅关注酒仙桥街道,也对中关村朝阳园地区、将台乡的规划发展予以充分的关注和研究。在这个过程中可以发现不同类型的地区存在的问题各不相同,属地与责任规划师团队需要在充分沟通的情况下明确服务的需求与研究的重点。

酒仙桥-产城融合组团转型与更新

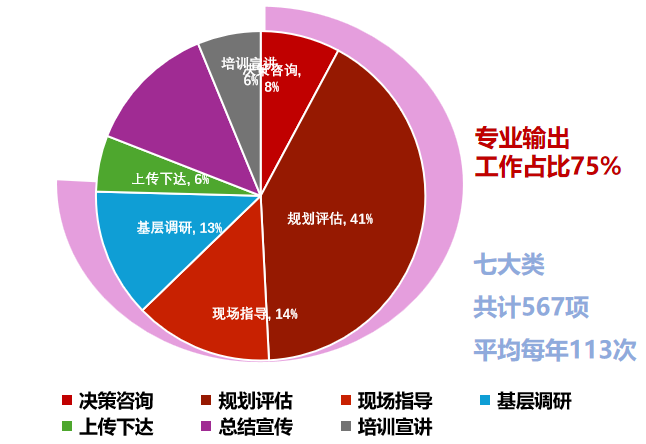

街道和社区是行政服务的终端,存在议题碎、反复性和落地性强等特点,跟以往承接的甲方项目服务有很大的区别。我们做了一个简单的工作统计,在基层陪伴方面,什刹海责任规划师2019- 2024年的工作包含决策咨询、规划评估、现场指导、基层调研、上传下达、总结宣传、培训宣讲七大类不同类型的工作,平均每年约进行113次多频次落地服务。我们发现,责任规划师服务“多频次全流程跟踪、现场问题现场处理”的工作方法能够极大地加强专业指导的有效性和沟通工作的效率。

什刹海责任规划师2019年至2024年度工作情况统计

在这个过程中,我们也感受到责任规划师的服务涉及到“区政府、区委办局、街道(指挥部、管委会)、社区”等多个层级,责任规划师需要在技术专家顾问、规划设计人员、属地情况调研员、基层治理参与者等多个角色中切换。同时,对责任规划师团队人员自身专业综合性与相关资源链接的能力也要求较高。

03

价值:

为人居环境高质量发展创造新价值

责任规划师的工作是复杂而又多样的,但归根结底是为地区人居环境的高质量发展创造新的价值。

一方面,责任规划师在推动制度顶层设计、助力规建治一体化向基层传导上扮演着非常重要的角色。比如,在什刹海地区连续多年实施种子计划,为街道历任领导提供内参报告,对地区重要保护发展策略和近期重点实施项目提出建议;在酒仙桥地区以大山子为蓝本开展深入研究,2021年完成大山子社区改造规划获批住建委老旧小区改造立项资金和“朝阳区城市更新试点”等。

另一方面,责任规划师通过一线调查、精细化的研究使颗粒度不断细化,从而能对关键问题提出建设性的建议。这个工作需要付出大量的时间和在地居民相互沟通,加强情感的链接。吴良镛先生曾在1979年提出“全民建筑学”的理念,通过提高全民的“建筑觉悟”,我们的城市发展、更新改造与历史保护才能形成对其价值的充分认识,城市建成环境新价值的创造,和历史文化遗产的价值的保护才能真正得到实现。我想,规划更应该是服务于民,提升百姓规划意识,让居民充分了解自己所在社区的未来发展变化,最终推动全民凝聚共识。

下社区:策划居民环保志愿者公益活动

04

成长:

面向城乡实践大舞台与社会共成长

责任规划师的角色已经不仅仅是专业的技术人才,更多的是作为综合治理的人才去发挥作用。而综合能力的养成,纸上谈兵肯定是不够的,需要有实战的操练,因此我很感谢有这个责任规划师的机会,让我们从宏大叙事的规划回归到日常生活中操练。今年我和同事们也牵头组织了六校联合毕业设计,把教学和实践相结合,共同探索酒仙桥地区从传统工业遗产社区向创意创新城区的转型。

清华、同济、东南、重大、天大、西建大六校联合毕业设计

对于责任规划师来说,既需要不断学习和积累多学科的知识,加强跨学科学习与交流。也需要建立跨学科团队合作的模式,这种跨学科团队合作模式能够充分发挥各专业领域的优势,共同解决复杂的城市问题,提高规划方案的科学性和可行性。

最后,希望我们的责任规划师在逐渐规范化的实施制度下,拓展专业学科交叉知识,发挥协作网络化的优势,同时通过智慧化的研究赋能城市发展,推动规划理论和实践的创新,为城乡高质量发展提供有力支持。

谢谢大家。

文章根据边兰春于“北京市责任规划师五周年工作总结交流大会”中的演讲整理

文章中图片均来源于作者演讲稿件

文章仅代表专家本人观点,不代表“北京印迹”平台立场

相关阅读

北京市责任规划师五周年丨“落实以人民为中心,服务首都规划高质量实施”工作汇报展开幕

责任规划师让城市治理“多全齐美”

一图读懂 |《北京市责任规划师制度实施办法》

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,北京日报提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):责任、价值与成长——对责任规划师工作的认识与体会

规划问道

规划问道