新材料产业是先进制造业发展的支撑和保障,对推动制造业技术创新、优化升级等具有重要作用。国家高度重视新材料行业发展,2024年,工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,积极培育新材料等六大未来产业,加快形成新质生产力,为建设制造强国提供坚实物质技术基础。

广东省石化与新材料产业规模居全国前列,新材料作为产业链的高附加值环节,是广东省实现“制造业当家”战略的关键。广州市“12218”现代化产业体系将绿色石化与新材料列为新兴支柱产业,是广州市集中资源力量,重点攻坚打造的4个5000亿级产业集群之一,成为全市上下全力以赴“拼经济、保安全”的重要抓手。

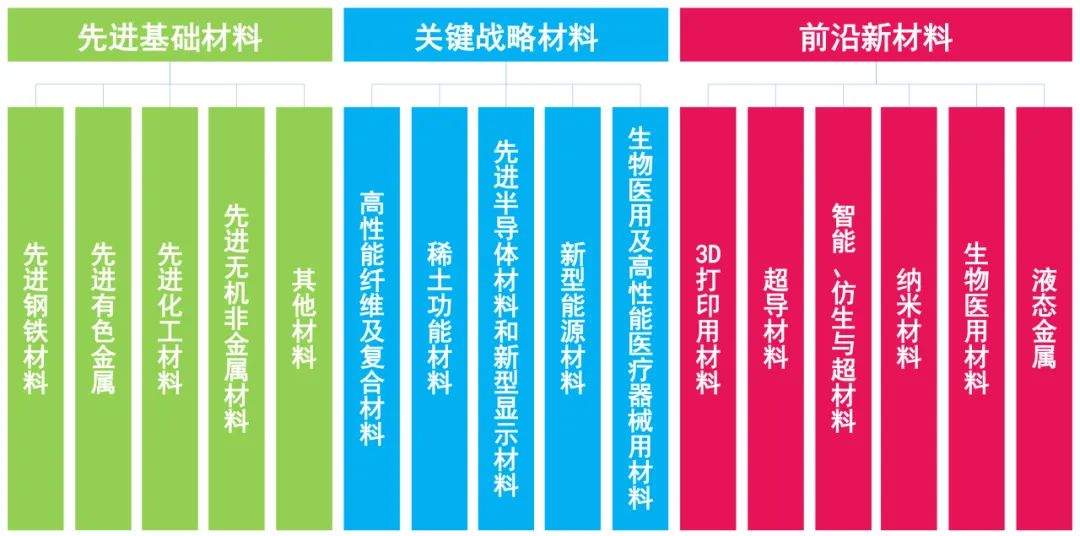

新材料产业包括先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类,产品涵盖包括有色金属、无机非金属材料、化工材料、高性能纤维、先进半导体、超导材料、智能仿生材料、纳米材料、生物医用材料等,具有技术密集程度高、产品附加值高、利润率水平高、应用领域广等特点。在技术发展日新月异的智能时代,新材料为人工智能发展提供了硬件支持,在智能网联汽车、智能机器人、高性能运算与存储、智能传感器等领域有较大需求。

新材料产业分类

图源:根据工业和信息化部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》自绘

本文介绍上海、苏州、新加坡等地打造产业创新集群,靶向招引“强链”“补链”创新项目,厚植研发创新“沃土”,构建“纳米+”产业全链条创新生态雨林、以及以“花园工业镇”为理念引导产业园区绿色、高端、智能发展建设的相关经验,为广州新材料产业发展提供参考借鉴。

推动产业高端化、规模化、绿色化、智能化转型,打造产业循环生态系统

“减量提质”,打造“Innogreen创新绿洲”,建设创新特色园区引领产业高端化发展

上海市“在数量上做减法,在质量上做加法”,将全市新材料产业迁移集聚至杭州湾北岸化工产业带,以上海化工区等园区为核心,积极融入长三角化工产业圈。以打造“Innogreen创新绿洲”为目标,重点构建科创研发、成果转化、科创服务三大板块,目前已吸引多家外资企业研发应用中心、高校科研院所科技成果转化平台、本土优秀创新企业入驻,引领上海高端化工产业发展。

上海国际化工新材料创新中心(Innogreen创新绿洲)

图源:上海投资促进服务中心公众号

“吃干榨尽”、“三级循环”,延展产业链形成产业规模化集群

聚链成群,以壮企强链推动产业规模化发展,园区内产业关联度达80%以上。

一方面拉长产业链“吃干榨尽”。联动上海化工区、金山第二工业区等园区,在产业链上形成了以化工产业为核心、融合性辅助产业为补充的循环化产业集聚,空间上形成园区内循环、园区间循环以及周边区市循环三级循环网络,推进石化及新材料产业向加工精细化、产品商品化发展。

另一方面展宽产业链“带动盘活”。围绕新材料产业链的各个链环不断地展宽,形成服务主导产业以及配套产业的中小企业集群。

“抢占新赛道”,新兴技术助力产业绿色化、智能化转型升级

上海化工区将开发总投入的10%用于建设“绿色化工区”,打造了10+X条“硬核”工业旅游路线,向民众普及“绿色化工”理念,促进工业与城市、自然和谐共生。

园区提前布局数字基础设施建设,引入元宇宙、绿色低碳、数字经济、智能终端等新赛道产业项目,建立大数据云储平台、大数据智慧决策平台、网络安全态势感知平台等共享应用,鼓励企业试用自动化交接班、设备无人监测、AR远程维护作业等智慧模块,构建智能化生产场景,提高生产效率,保障生产安全。

上海化工区“10+X”工业旅游线路

图源:上海化工区公众号

以集群的形式组织创新,以数字的手段赋能创新

建立数字创新联盟,推动产业智能化转型

苏州市委、市政府出台《推进数字经济时代产业创新集群发展的指导意见》等文件,支持结合数字经济构建先进材料等主导产业创新集群。

2023年,苏州市颁布了首部科技创新地方法规《苏州市科技创新促进条例》,从立法的角度支持在先进材料等产业核心环节和重点领域加强关键核心技术攻关。同时,苏州市以信息化协会、数字经济产业园等为纽带,支持龙头企业联合供应链重点企业、科研院所、数字科创载体等形成数字创新联盟,推动数字经济和实体经济深度融合,迭代产业链图谱,加快化工产业转型升级。

苏州“纳米城”厚植研发创新“沃土”,以大科学装置为依托构建“纳米+”产业全链条创新生态雨林

聚焦新材料产业前沿领域,围绕大科学装置等重大创新载体,构建产业全链条创新体系。

以苏州纳米城为例,借助中科院纳米所落户苏州的契机,园区投资建设了世界首个集材料生长、器件加工、测试分析为一体的真空环境大科学装置——纳米真空互联实验站,为关键技术探索与突破提供先进的科研设备,构筑产业高端化发展的“根基底座”。

依托创新载体,搭建纳米技术产业孵化中心、产业投融资中心、知识产权运营与服务中心等全链条产业技术支撑与工程化平台,构建“纳米+”产业创新生态雨林,引领纳米新材料从基础研究延伸至多种应用转化,赋能“百行千业”,促进多学科、新技术的碰撞、裂变、交融。

苏州“纳米城”产业园区

图源:苏州工业园区发布公众号

优化新材料产业集群布局,“靶向招商”,形成差异化高效能创新网络

摸查明确各区市新材料产业的特色细分产业及骨干企业,布局江苏扬子江国际化工园、江苏常熟新材料产业园等六大新材料聚集区,靶向招引强链补链项目,各有侧重,形成产业推进合力。

以链招商,构建产业集聚“化学群”,规划先行,建设产居研游一体的化工综合园区

实行“化学群”战略,以链招商,促进产业高端化发展

新加坡政府提出了“化学群”战略——即产业一体化发展战略。在建设化工园区时结合产业链进行企业招商而非单一企业招商,以形成产业集聚,培育规模经济。

通过以链招商,裕廊工业区形成了较完整的石化及新材料产业集群,“化学群”内的企业具有极高的整合度,通过原料、产品及服务的共享,最大限度降低企业投资成本和物流费用(企业平均年运营成本节省约20%),提高产品竞争力,促进产业高端化发展。

建设“一站式”园区,以链布局,支撑产业智能化升级

建设之初,裕廊工业区采用“需求未到,设施先行”的策略对园区进行整体谋划,建成了现代化公路网、裕廊电厂、裕廊港码头、自来水厂等配套设施,涵盖水、电、天然气、蒸汽、仓储、管廊、环保、消防、应急等多个方面。

依托完善的“一站式服务”智慧基础设施,设施实现“即插即用”不间断,各企业间实现设施共享一体化,为园区招商引资提供坚实基础。园区内围绕石化产业链形成上下游集群布局,借助便捷的环岛管廊物流体系,原料、成品通过管道在邻近企业间运输,实现原料“即运即产”不储存,成品“即产即走”无库存,发挥上下游产品的协同效应,极大地提高了企业的生产效能。

裕廊工业区环岛管廊物流体系

图源:新加坡经济发展局(EDB)网站

打造“花园工业镇”,以绿促产,实现园区绿色化发展

一方面,延续“花园城市”的营城理念,园区保留了10%的土地用于公园建设,已建成10余个公园,为人群提供交往、游憩的空间,“花园工业镇”的美誉由此而来。同时,配置学校、商场、体育馆等各种生活服务设施,打造集居住、生活、游憩、学习等于一体的综合园区,满足园区内人才的多元需求。

另一方面,为维护生态环境及生产安全,园区建立了海陆空三位一体的智慧环保及监控体系,环保设施投资占园区基础设施总投资的20%至30%。

裕廊工业区布林线性公园(Bulim Linear Park)

图源:新加坡裕廊镇管理局(JTC)网站

广州新材料产业规模基础雄厚。2023年,广州市绿色石化和新材料产业产值超3600亿元,占全市规上工业总产值的15%,在先进高分子材料、无机非金属材料、高性能塑料及树脂、3D打印材料、生物医用材料等均处于国内领先水平,为广州的汽车制造、电子信息、生物医药、新能源等重要产业发展提供了良好支撑。广州新材料可参照结合国内外先进经验,重点做好以下几点工作。

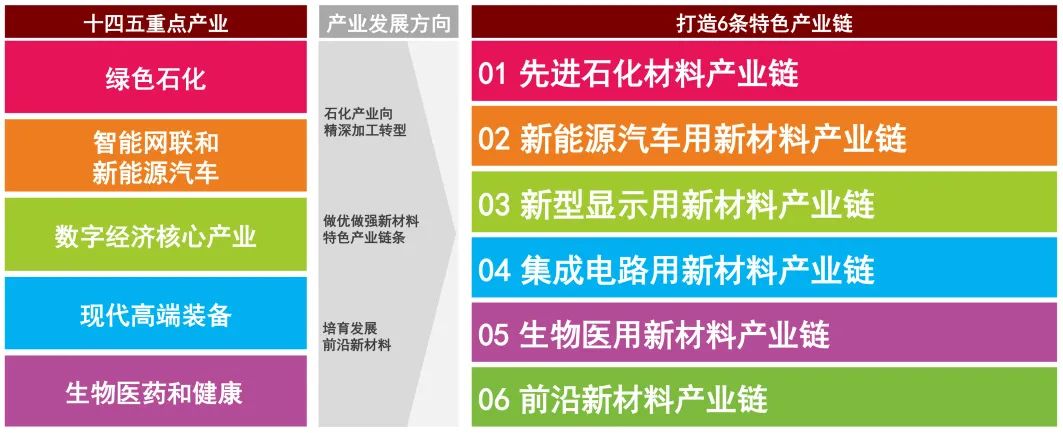

打造6条特色新材料创新产业链,支撑广州新能源汽车、生物制造等重点产业发展

结合广州“十四五”重点发展的智能网联和新能源汽车、数字经济、现代高端装备、生物医药、生物制造等产业方向,考虑化妆品等日化优势产业,打造与先进石化新材料、新能源汽车、新型显示材料、集成电路、生物医用、日化等应用端相匹配的6条特色新材料产业链,推动上下游产业的协同发展,形成服务主导产业以及配套产业的中小企业集群,完善产业生态,支撑广州重点产业发展。

广州市6条特色新材料创新产业链

图源:自绘

聚焦先进高分子、纳米科技、石墨烯、粉末冶金等重点发展方向,加强智能化产业链载体建设。

按照国家绿色化工园区和省级新型工业化产业示范基地建设规范和指引,结合我市产业园区提质增效试点和特色产业园建设工作,聚焦先进高分子、纳米科技、石墨烯、粉末冶金、新能源材料等方向,提升发展一批集创新研发、工程中试、高端生产制造、总部办公、产业服务于一体的智能化特色产业园区,提供全流程智能控制系统、故障诊断与预测性维护等过程控制,强化生产配套保障。

围绕应用端打造产业园区集群,以链招商,促进产业集约化发展

顺应化工产业规模化、园区化、集约化、一体化的发展趋势,围绕应用端集聚布局化工园区,以黄埔区为核心,以南沙区为重点,以花都区、白云区、增城区等为优势区域,打造“一核五区、分类集聚”的产业园区空间格局,园区结合产业链进行企业招商,集聚发展与应用端产业匹配的高端新材料企业。

广州市新材料产业园区“一核五区”空间格局

图源:自绘

“能碳双控”实现清洁生产,建设绿色园区

“双碳”背景下,淘汰高投入、高能耗、高污染、低效益的过剩落后产能,持续推进绿色产品(工艺)、绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理企业的开发与创建。

建设智能工厂和智慧供应链,培育一批园区级、集团级、行业级的工业互联网平台和若干智慧化工园区,打造“工业互联网+安全生产”标杆项目。建立第三方监管的环保预警技术体系,严格实施排放预警和监控等。

供稿|规划设计二所

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):产业链洞察㊷|生态链群×数智赋能:揭秘新材料产业智能时代发展趋势

规划问道

规划问道