“

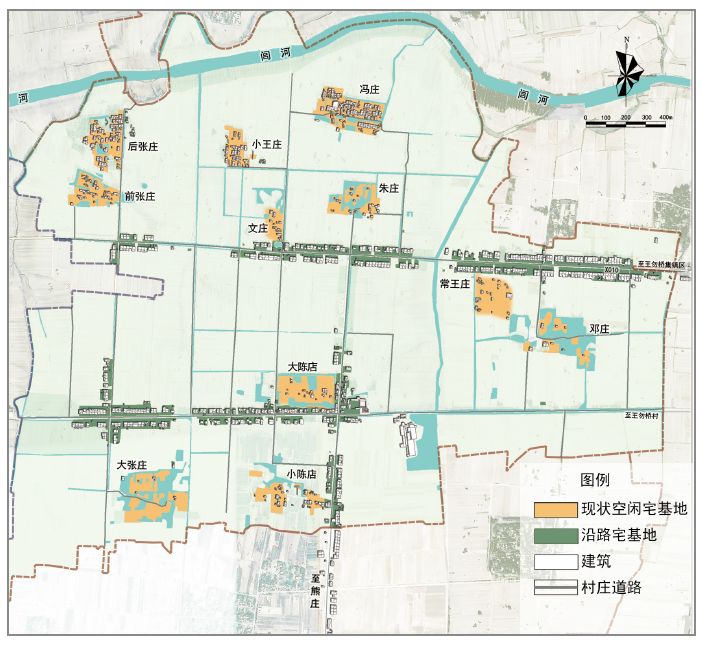

文章以河南省的25个村庄为研究对象,分析了其宅基地闲置的现象,提出管理有缺陷、政策有盲点、权属关系复杂及规划意识淡薄等是造成宅基地闲置的原因。在此基础上,以城乡互动、城乡统筹为出发点,从规划引领、政策引导层面提出了闲置宅基地的应对之策,包括精确定量宅基地、建立宅基地进退有序的制度、引入宅基地票券、征收附属物地租、完善配套设施及提高土地利用效率等,以期为新时期我国的宅基地改革提供参考。

宅基地闲置现象

📍

闲置率高

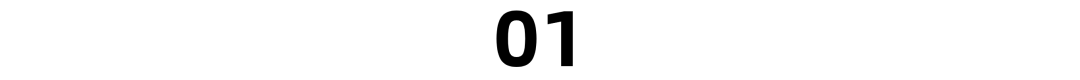

由于城市发展过程中强大的虹吸效应,我国农村的青壮年人口基本上脱离了农村,造成了农村大量的宅基地长期无人居住,间断或不间断的闲置。另外受各种传统文化、乡规民俗、权益分割及经济发展水平等因素的影响,农村弃旧建新的现象普遍,造成了原有村庄中心空心化。针对此类现象,本次研究以河南省的村庄为研究对象,选取河南省不同区位、有代表性的村庄,对其宅基地闲置率进行了数据采集,并对闲置的原因进行了分析(表1)。

表1 村庄空心率综合情况统计

在调研的25个村庄中,宅基地闲置率在20% 以上的村庄有16个,占总数的64%,并且闲置率高的村庄大都集中在豫南、豫中、豫东的平原地带,豫西和豫北受地形地貌的影响,建设用地紧张,村庄宅基地闲置率相对较低。例如,许昌襄城县某人口规模为2000人左右的村庄,闲置的宅基地面积约80亩(约5.3hm²),200多户的宅基地被闲置,闲置率高达48%;信阳潢川某县人口规模为4000人左右的村庄,闲置的宅基地面积约200亩(约13.3hm²),600多户的宅基地被闲置,闲置率高达60%。

📍

闲置的宅基地类型多样

(1) 房倒屋塌型。该类宅基地上有一定规模的房屋,由于房屋的拥有者另谋住处或不在人世,房屋长期无人居住。这些房屋以土木结构为主,建设年代比较久远,未进行有效的维护,房屋多数破败、倒塌,宅基地上杂草丛生(图1)。

图1 房倒屋塌型宅基地

(2) 空地闲置型。该类宅基地上无大量的附属物,仅有少量的树木,有的堆砌了一些老建筑的遗留构件或砖块,一般情况下此类宅基地在规划地块的范围内,地块权属关系比较复杂,想取得这块宅基地的使用权,需要进行多方面的协调(图2)。

图2 空地闲置型宅基地

(3) 长期无人居住型。该类宅基地在村庄中比较普遍,由于当前我国社会存在半城市化的现象,近3亿的农民每年进行着候鸟式的迁徙,在城市买房定居的人口常年不回农村,造成房屋长期无人居住。这类宅基地上的房屋配套设施基本齐全,权属明确,暂不列入宅基地闲置率的统计范围(图3)。

图3 长期无人居住型宅基地

闲置原因

📍

管理缺陷

由于宅基地申请无门槛,保留无成本,村民们想方设法多占宅基地,出现“不占白不占,占了也白占”的现象。闲置宅基地占用了建设用地指标,导致符合程序急需建设的项目难以推进,阻碍了村庄的发展,不能满足刚性需求,形成了“刚需难保,挑战公平”的现象。

目前“先有宅而后有户”的户籍管理规定也在一定程度上否定了其“一户一宅”的原始用意。在这样的状况下,出现了“一户一宅”的政策引导、“一宅一户”的实际操作和“一户多宅”的现象,而这又有合情合理的原因及事实存在,使“宅”与“户”的先后顺序陷入了“谁先谁后”逻辑的怪圈。

📍

房与地产权之争

在村庄中,普遍存在着无儿无女、不能自理人员的赡养问题,这些特殊人群的宅基地使用权能赠与赡养者作为赡养的条件。在这种情况下,一部分人通过赡养这些无儿无女、不能自理人员,获得了额外赠予的宅基地使用权,出现了“一户多宅”的现象。如果强制禁止这种现象,那么这些人的赡养将会受到影响。要解决这种“一户多宅”现象,需要政策层面提供相应的支持。

此外,《中华人民共和国物权法》规定的宅基地上的房屋归个人所有,有独立的支配权,而宅基地归集体所有不归个人所有,个人无支配权。这本身就是一对矛盾,因为房子不可能脱离土地而存在。目前各地对“所有权,使用权,经营权”三权分置的管理模式进行了探讨,然而面对村庄复杂的人际关系、农村特有的“面子”现象和宗族势力,由于无相关的政策支撑,村委一级的管理更是举步维艰。造成此种现象的主要原因是制度方面的瓶颈没有突破。

📍

规划意识淡薄,村庄沿路发展

村民规划意识淡薄,在某些地方随意建设的现象比较突出,为后续的各项基础设施配套建设留下了隐患,导致各种管线的敷设困难重重,造成了“未规先建,一片混乱”“边建边看,越建越乱”“只见新房,不见新村”的现象。

另外,在大部分村庄,村民形成了沿路建房的习惯。其沿路建房的动机有以下三点:一是为了出行方便,出门即是大路;二是“有派头,有面子”,建出来的漂亮房子要让大家都看到;三是沿路建住宅可以建一些门面房,能带来一些收益。这就导致新建村庄呈带状发展,而老村一片荒凉。同时,由于村民有守老宅的观念,在老宅基地上进行复垦或收储难度很大,又造成了“沿路违章建成片,原有村庄无人管”的尴尬局面(图4)。

图4 驻马店正阳县某村沿路建设现状

图4 驻马店正阳县某村沿路建设现状

📍

宅基地权属关系复杂,增加了闲置的概率

目前农村的集体所有制方式是以村民小组为单位,宅基地归小组所有。村庄往往包含若干个村民小组,在小组之间协调宅基地的情况不可能发生,宅基地集体所有权没有打破组与组之间的管辖界线,使本来就不好协调的宅基地问题更是困难重重。

村庄的老宅基地,有些是祖上传下来的,有些是与人交换的,大都不方正或者是不成排,形状不规则,权属关系极其复杂。有的旧院落已历经数代,产权归属关系模糊、复杂(图5)。在翻建新房时,由于宅基地面积的限制,以及与邻里协调的难度很大,在采光、通风、排水、出口及建筑的高度等方面很容易与左邻右舍发生矛盾。如此一来,倒不如弃旧建新,在村外或者公路旁修建新房,这也增加了村庄宅基地的闲置概率。

图5 许昌襄城县某村老宅基地权属关系

村庄宅基地的“不闲”之道

解决宅基地的闲置问题要有先后顺序,要运用系统性的思维。针对不同利益诉求主体,应统筹考虑协调政府、集体和个人的利益诉求,运用不同手段,在不同的时期采取不同的应对措施。灵活运用地上权、空间权、居住权、抵押权和租赁权等多种权利,切实做到宅基地“宅有所用、宅有所依、宅有所保、宅有所靠”。在保障农民基本需求的前提下,坚持可持续集约发展的模式,同时宅基地的各项配置,以及相关政策要满足公平和效率的双重标准。

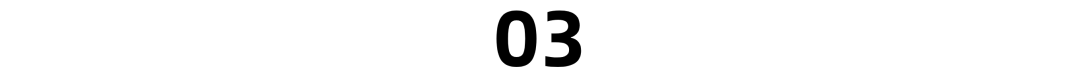

此外,在村庄建设规划前期要框定村庄建设用地的发展总量,圈定村庄发展范围,对村庄建设用地进行内部挖潜,整治闲置宅基地,多占的宅基地需要交钱,按照政策要求退还宅基地的给予一定奖励。要优化、细化当前土地增减挂钩做法,使农民和村集体在土地增减挂钩、建设用地指标统一分配方面得到利益。目前村庄宅基地统一收储,迫切需要政府制定相关规章制度,为村集体执行宅基地统一收储提供制度支持,为村民维护自身利益提供制度保障。在具体操作层面,规划和制度与措施执行是互相促进、互为补充的统一体,制定的措施要能落地,要看得见、摸得着,要让农民能切实地得到实惠(图6)。

图6 宅基地闲置问题的应对策略

图6 宅基地闲置问题的应对策略

📍

城乡互动,多规融合,

精准确定宅基地所需量

当今的社会是城乡统筹合作发展的,城市和乡村无论是在人口互动,还是在建设用地指标统筹分配方面都是一体的。城市规模急剧扩张,大量的城市建设用地指标需要乡村已有建设用地来协调。需在城乡统筹的视角下考虑村庄建设所需要的宅基地宗数,结合城乡建设用地统筹分配指标,综合确定所需要的宅基地面积。

1.统筹人口定户数

人口定量最直接的目的是确定宅基地所需要的宗数。在考虑人口基数的时候,首先要对村庄人口进行分类梳理,其中常住村庄人口和常住城市人口各为一类,村庄实际人口的增长基数是村庄的常住人口。当前,由于村庄大部分青壮年长期定居在城市,村庄的人口自然增长率是负数。村庄人口减少,而城市人口在增加,二者相加维持一个常量。但在现实中,村庄的户籍人口和户数不可能在城乡二元体制没有完全打破的情况下减少,候鸟式的农民工返乡流动本身就是我国半城市化现象的集中体现。

综上所述,村庄规划应统筹考虑村庄发展的各项要素,充分顾及村民们的需求,减少社会矛盾。人口的定量应以户籍人口为基数,以常住城市的村民为辅助参考数据,人口定量在保持不变的大前提下,不能只考虑当代人的利益,还要考虑代际之间的公平问题,一般要以减量为主。在许昌襄城县马赵村的村庄规划中,研究团队对村庄的人口流动结构进行了梳理,发现村庄现有户籍人口2415人,其中常年在外居住、只有过年过节才回来的有500~600人,并且全村还有40户左右的村民(近150人)在城市拥有自己的住房,长期在外定居。基于此,研究团队综合考虑了常住人口及流动人口的影响因素,在保证村庄稳定的基础上,适量地减少人口,村庄规划人口规模确定为2400人。

2.集约用地定面积

宅基地集约利用主要体现在空闲宅基地的重新利用上,这牵扯到很多复杂的权属关系,需要协调和解决各种纠纷。充分利用村庄中的空闲宅基地,对于增强村庄的活力,提高村庄建设用地的利用价值有重要作用。因此,需统筹考虑宅基地的建设用地定量和国土空间指标分配,如对于单宗宅基地大小的定量,按村庄所在区位及村庄人均耕地数量进行配备。此外,通过对村民的日常生活需求分析发现,大部分村庄宅基地的大小以“三分三”为宜,这样充分照顾到了乡村特有的生活需求,保持了农村特有的慢节奏生活空间体系。

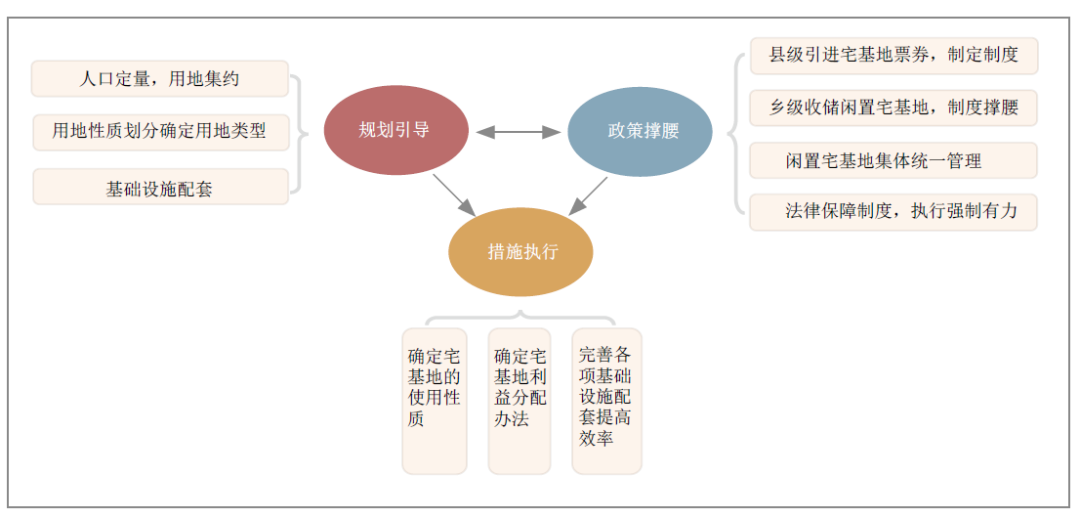

例如,在许昌襄城县马赵村的村庄规划中,研究团队对村庄的闲置宅基地进行了连片的整理,共整理出48 块空闲地,共计94.5亩( 约6.3hm²),这些用地将转变成农林用地,分块租给不同村民。这样在增加土地利用效益的同时,也增加了村集体的收入,达到了双赢的目的(图7)。

图7 许昌襄城县马赵村闲置宅基地综合整治

图7 许昌襄城县马赵村闲置宅基地综合整治

注:图中序号是空闲宅基地租用整治地块编号。

📍

退进有序,以制度为支撑

1.县域统筹制定宏观政策,引进宅基地票券

县是制定具体宅基地政策的基本单位,能具体统筹分配全县域的建设用地指标,能从更宏观的视角统筹考虑整个县域的人口流动情况,并统一调配县域的各项资源。因此,县级政府需重点关注宅基地的拥有权,以县域为单位,从宏观和中观的角度,结合本县的宅基地使用及闲置状况、县域活动人口情况,制定本县域宅基地的管理办法,作为县域层面的宅基地管理统筹政策。

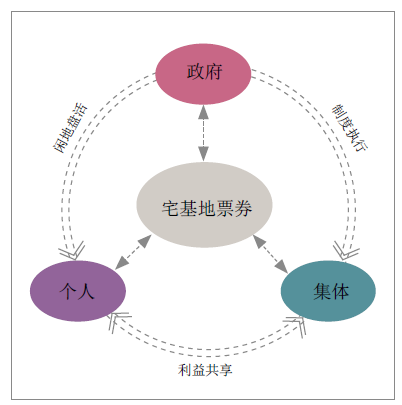

为了维护村民的宅基地拥有权,可以借鉴耕地领域地票的运作模式,对于符合批准可以申请宅基地的农户,可以领取宅基地票券,持宅基地票券根据实际需要在所划定的集体建设用地中领取自己的宅基地,领取宅基地后两年之内必须建房入住,不建房入住者,收回宅基地,且五年之内不得再申请新的宅基地。持有宅基地票券的村民,在领取宅基地时,要审查领取者是否具备长期居住的条件和资格。宅基地票券政策针对村庄内现有的闲置宅基地,在集体统筹收储宅基地的情况下,完全保留了宅基地的拥有权,既可以解决宅基地的闲置问题,又消除了村民对宅基地拥有权的后顾之忧,在政府层面实现了闲地盘活,在集体和个人层面实现了利益共享(图8)。在宅基地票券统一调配的情况下,宅基地的流转、退出所带来的一系列问题都迎刃而解。由于拥有宅基地票券的村民随时可以领取宅基地,在进行村庄规划时,要保证宅基地的量和宅基地票券的量相互对应。由于集体收储的宅基地目前无居住需求,可以先划分其他用地性质,纳入用地指标进行统一调配,并与宅基地票券上的领取时间进行统筹安排。

图8 宅基地票券三方关系

2.乡镇制定灵活的管理办法,对附属物征用地租

以镇为单位,根据镇域村庄宅基地不同的权属关系、不同的附属物特点及不同人际关系,灵活制定村庄宅基地收储及分配管理办法。乡镇一级政府,要对宅基地的收储及批准开展具体有效的操作,其中主要涉及闲置宅基地上附属物的问题。特别的是,村民对土地集体所有性政策把握得很准,从来不提闲置宅基地的拥有权,一般是在宅基地的附属物上做文章,认为自己对附属物的所有权不可置疑,对附属物价格的期望值也很高。如果制定制度对附属物按年限征用地租,那么所有附属物很快就会消失,或者根本就找不到附属物的主人。这会大大降低村委会收储闲置宅基地的工作难度,有效保证空闲宅基地的征用。

3.依靠法律坚强后盾,各项政策执行强制有力

制度执行要有法律基础,不完全执行或者不执行,制度就形同虚设。村庄宅基地制度一旦制定,就要从法律的角度保障其顺利执行。闲置宅基地收储制度没有侵犯或影响村民的权利,而是从社会公平的角度来处理此种现象,实现全体村民的最大公平,并为后代预留发展的空间。此项政策是站在当代公平和代际公平的角度上为村民及子孙办好事,最大限度地利用土地资源。

📍

闲有所归,闲有所用

由于农村问题的复杂性和村民对宅基地特有的眷顾之情,应在保证村民拥有权的情况下,灵活地处理“拥有”和“盘活应用”的问题。

1.闲有所归——将闲置的宅基地转变为生产用地

将闲置的宅基地转变为生产用地,即闲置宅基地的拥有人保留拥有权,把闲置宅基地交于集体统一收储和处理,在没有具体的使用权所有人之前,可以借鉴“一宅变四园”的管理理念,租给个人作为菜园用地、果园用地,并收取一定的租金,租金要收归村集体账户。如果宅基地租用的年限达到五年以上,可以列入耕地用地指标,统筹村庄土地利用规划,这样在短期内还可以多出一些建设用地,实现多方利益统筹兼顾的目的。而拥有宅基地票券的村民,由于保留其宅基地的使用权而没有行使宅基地的使用权,应以相应的货币形式补偿其使用权,货币补偿的原则是按当地等同面积地租的等同代价进行补偿。宅基地使用权的放弃,类似于存款,可以是定期,也可以是活期,根据这种定期和活期的形式,灵活地确定补偿的标准。

2.闲有所用——将闲置的宅基地转变为其他服务类用地

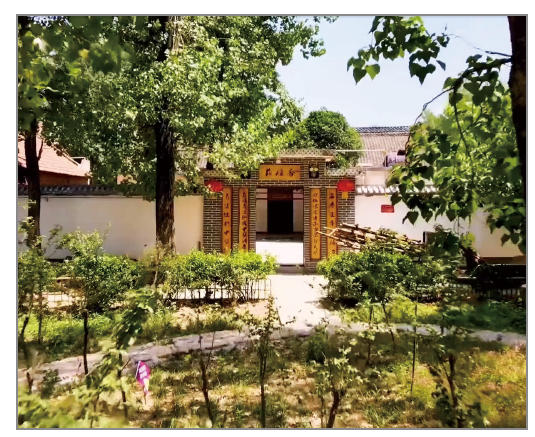

闲置的宅基地可以结合目前国家的政策方针,积极地融入农村第三产业发展大趋势。例如,运用闲置的宅基地发展民宿、康养及养老等产业。这种发展模式对农村宅基地的量和规模有较高要求,对村庄和大城市的区位关系也有门槛,要保证其产业有大量目标人群。此时,最好有第三方运作和运营公司介入,政府履行管理职能,第三方运营公司履行服务职能,宅基地的拥有者以房东的身份参与宅基地的康养、民宿及养老服务业的运营。最终,政府获得社会效益,第三方运营公司和村民获得经济效益,实现了“闲有所用”的多方利益统筹的目的。例如,舞钢姬庄村利用城市近郊的区位优势,以及集二郎山、石漫滩水库和森林于一体的生态优势,引进康养、农家乐等养生休闲产业,盘活了村庄闲置用地,成功实现由“半空心村”向“民宿康养村”的转变,其利用村庄原有生态格局,按照“因地制宜、自然生态、村民参与、利益共享”的原则,通过对庭院和村宅的绿化改造设计,不仅盘活了村庄原有闲置用地,还彰显了山林乡村的野趣、自然、纯朴的原生态风貌,打造了“百草园姬庄”的品牌(图9~图11)。

图 9 姬庄村中草药济世堂

图 10 姬庄村药膳斋

图 11 姬庄村康养民宿药茶馆

图 11 姬庄村康养民宿药茶馆

3.完善配套,提高效率

完善居民点的配套及提高利用效率,降低各种类型的闲置率,这些要素也是规划所要重点考虑的内容。完善村庄配套的前提是村庄的规模建设,分散的住户要有规划、有序地进行集中,保证达到各项基础设施和服务设施运营需要的最低人口规模。

完善各项配套设施是居民点中宅基地居住功能得以有效发挥的物质保障,可借鉴居住社区生活圈的理念,配套村庄的各项服务设施。例如,以小学为中心,进行15分钟生活圈规划,关注养老、健身、商业、幼儿园、文化大院和田间培训课堂等服务设施,落实道路、水、电等基础设施规划,重点建设污水处理系统;完善各项配套设施和各项基础设施,提高居民点的居住质量,以实现宅基地的合理高效利用,减少城乡居住环境的差距,提高宅基地的利用效率,降低宅基地“常年不居住,偶尔住两天”的隐性闲置率。

结 语

宅基地现阶段要以治理为主,产权制度的改革可以等待时机,宅基地目前的集体所有制不能变。要尽快完善宅基地的使用权,完善宅基地票券制度,把票券发放到农民的手中,“应需而取,择时而用”,让农民们在宅基地问题上吃个定心丸。

随着我国城镇化的不断推进,现有的半城市化现象将逐步消失,农村候鸟式回乡人口的迁徙以及宅基地闲置问题将逐渐消失。在三十年之后,以80后为界,对农村宅基地的眷顾之情将不复存在,届时我国的农村将展现另外一种发展模式。打破城乡二元体制,逐步推进农村集体建设用地的国有化将是三十年后农村宅基地的发展主题。

未来的农村是和城市并辔而行、互为促进的统一体,农村代表了城市之外的生活方式,宅基地将成为田园般慢节奏生活方式的载体,这是我国农村发展的一个最终目标。

文章来源

规划师杂志

作者 | 李保华

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):论村庄闲置宅基地的“不闲”之道

规划问道

规划问道