春日的阳光透过梧桐叶洒在颐和路鹅黄色墙面,斑驳的光影中,仿佛能听见历史的低语。这条承载着“半部民国史”的历史文化街区,在南京城市更新的浪潮中悄然蜕变——既保留了岁月的沉淀,又注入了时代的活力。

作为中国首批历史文化街区之一,南京颐和路承载着民国建筑艺术的精华与历史文化的积淀。街区始建于上世纪三十年代左右,占地约35公顷、共分为13个片区,现存225处近现代院落,汇集了当时世界各国主流的建筑风格,如欧式古典、哥特式、巴洛克式等,被誉为“万国建筑博物馆”。颐和路历史文化街区保护更新实践以“修旧如故、与古为新”为核心,探索出一条历史保护与现代功能共生的创新路径,入选住房城乡建设部《城市更新典型案例集(第二批)》,成为全国城市更新领域的典范之一。

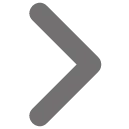

颐和路历史文化街区是《南京历史文化名城保护规划(2010—2020)》划定的 11片历史文化街区之一,也是首批公布的30个中国历史文化街区之一。街区内共有303处产权院落,其中包括225处近现代风貌院落,内含222处历史名人故居。在保护等级方面,街区内共有52处省、市、区级文物保护单位和171处不可移动文物。颐和路历史文化街区位于江苏省南京市明城墙内的城北区域,是中国近代规划史上具有里程碑意义的1929年版《首都计划》指导建设的“第一住宅区”中“建筑模范区”(后更名为“新住宅区”)的“第一区”。1933年起,街区内陆续建成287处独立式花园住宅,主要供民国时期官商精英阶层使用。从街道规划到地块格局、建筑风格,整体呈现出20世纪30年代高档居住区的特色,极具价值。1949年之后,颐和路历史文化街区中的住宅性质由私有别墅转变为多户居民共同居住的场所。此时街区建设相对杂乱,建筑密度、容积率等大幅增加,地块也由原先低密度的独幢公馆逐渐被各类加建建筑填充,使得颐和路历史文化街区的近代空间体系遭到破坏,街区的居住环境质量急剧下降,街区内建筑结构和基础设施等已无法满足当代的使用需求,局部区域甚至存在消防隐患。为保护街区的历史价值并满足当代社会的认知与使用需求,颐和路历史文化街区以第11片区为示范区进行保护与再生,在保留其历史特征的前提下探索街区的适应性再生策略。

颐和路街区出新,并非一蹴而就。早在上世纪80年代,南京就开始编制“颐和路民国公馆区环境整治规划”,到1998年底形成对颐和路民国公馆区及一些近代优秀建筑的保护规划。2002年,颐和路片区历史风貌保护规划在南京市公示,问计于民,获取了不少宝贵的意见建议;2006年起,南京市全面启动历史建筑保护“一线两片”中的重点计划,颐和路历史文化街区12片区被列入重点保护规划区内;2014年,完成修复开放的颐和路公馆区第十二片区荣膺联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护荣誉奖;2017年,制订《颐和路历史文化街区保护和利用专项工作实施规划》,2018年,南京安居集团和鼓楼区政府共同出资成立南京颐和历史建筑保护利用有限责任公司,后引入同济大学常青院士团队积极探索“以用促保、存真续新,保有形续无形、育文化创特色”的新路径。

2018年5月,颐和路历史文化街区11片区正式开始改造,2021年12月18日正式对外开放,翻开了故事的新篇章。

虽然保护理念随着时间更迭有所变化,但“修旧如故”的原则始终如一。自改造项目启动以来,南京市相关部门组织专家学者编制《颐和路历史文化街区复兴计划》,遵循“修旧如故、与古为新”的原则,以“划定底线、做好加法、适度创新、精细示范”为思路,在维持沿街特色城市肌理的基础上,通过院落联通、街廓回归、空间彰显等手法对既有存量空间实现贯通与更新,恢复历史风貌特征的同时开辟新的空间和动线,破解了原先独立院落相对封闭、“有街无路”的困境。针对公房、私房、混合产权并存现状,采取 “公房腾退、私房租赁、厂企搬迁” 策略,兼顾保护与民生需求。同时,对街区重要节点空间和立面、路面进行整治改造,从而满足公共开放的需求,形成新旧共生的格局。

颐和路街区改造坚持采用“保护性织补”模式,利用整体再生设计,即“保护”和“织补”相结合,基于对建筑、围墙、场地的历史研究、测绘实录、价值评估,分别采取“留、改、拆、加”不同的手法。对文物建筑外貌“修旧如故”,同时通过结构修缮、加固,管线插入以更好地满足现代商业需求。而对于街区内具有一定年份和特色、承载了市民记忆的“风貌建筑”,以改建方式予重新利用。

颐和路历史文化街区城市形态概况

基于对11-1片区的深入历史研究、现场建筑测绘以及结构材料分析,通过对建筑进行分类及价值评估,明确了“留改拆加”的建筑处置措施,这是实现街区适应性再生的重要途径。

以宁海路52-2号吴钦烈旧居为例,该建筑修缮前混居了六户居民,建筑的外立面和空间分隔都发生了很大改变。启动修缮时,团队对其进行了详细的历史研究和现状测绘,在摸清建筑的原始风貌后确定了整体保护修缮方案,施工时对每一块砖、每一扇窗都进行记录分析,并分别采取相应的保护手段。修缮完成后,宁海路52-2号恢复了原有的铁艺露台和红砖外墙,重现原建筑的雅致风采。

宁海路52-2号吴钦烈故居修缮后

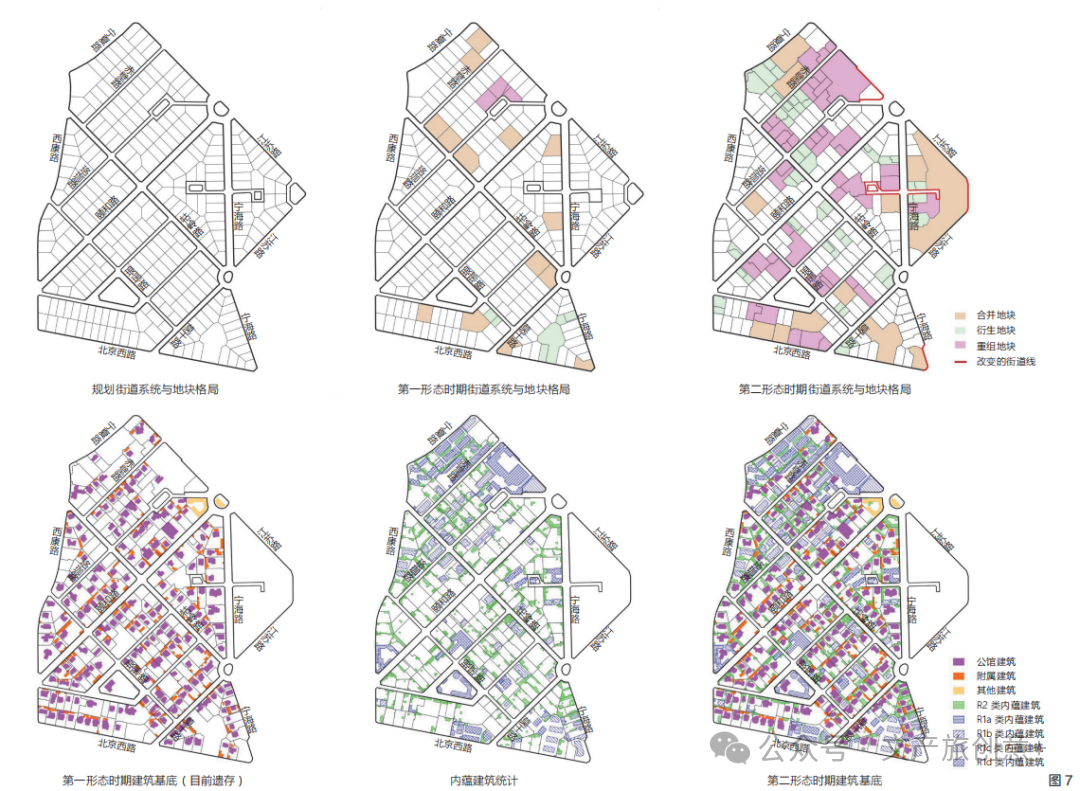

片区再生设计尊重地块的历史形态框架,保留院墙以维持独立式院落的历史肌理。在此基础上,通过在院墙上开设洞口,并结合“留改拆加”策略下疏通的院落空间,重新组织街区内部流线,使各个院落联通,从而将原有的独立式封闭院落转化为联通式开放院落。

片区再生设计首先清理了临建、搭建建筑,以释放被侵占的公共空间。结合地块的历史格局和空间开放程度,对院落景观进行了重塑。

在片区院落内部联通之后,设置能够满足人流集聚、消防疏散要求的广场。在南北主出入口之间,清理原有的沿街商铺,恢复由近及远、由低到高的“围墙—辅房—主楼”沿街立面秩序。再生设计依据历史图纸复原沿街围墙,并根据院落的开放程度确定了围墙开口的位置及宽度。

拆除封闭围墙,通过院落联通、街廓回归和空间重组等手段,实现了对既有空间的贯通与更新。在恢复历史风貌的同时,开辟了新的空间和动线,成功破解了原本独立院落之间“有街无路”的封闭困境。

11-1片区包括5幢文物建筑、2幢风貌建筑和一些辅助用房,将独立式封闭院落活化为联通式开放院落,通过适当新增的道路串联原有独立院落,片区功能以艺术创意为主体,辅以文史博览与商业配套,打造时尚艺术片区,公众可以在这里看建筑、看展览、喝下午茶,成为南京市民回忆往昔、游览休闲的绝佳公共空间。

针对历史建筑消防难题,颐和路通过划分院落防火分区、建筑内部木梯下方设置复合防火隔层、配备适应道路肌理的小型消防车等手段,有针对性地加强了防火措施。2021年12月,南京市建委、市规划资源局以颐和路街区消防改造项目为样本,会同相关部门联合印发《南京市历史文化保护对象防火安全保障方案的衔接办法》,通过编制保护对象防火安全保障方案为历史建筑消防审验提供依据,填补了政策空白。2022年5月,南京市建委以颐和路项目为样本印发《南京市历史建筑保护利用项目建筑防火加强措施指引》。

为满足街区智慧化管理、数字化展示等需求,搭建颐和路街区信息化平台,深度融合数字孪生、物联网、人工智能、移动应用等多项技术,高精度还原街区样貌,打造1:1还原的三维模型,基于物联网,实现街区水、电、消防、广播、视频监控等数据的全面感知与采集。人工智能构建街区管理中枢,实现街区能源可视化、安防可视化、客流可视化与管理智能化,探索科技创新与历史文化深度融合应用。

原江苏路20号水处理中心被改造为数字展示馆,结合透明玻璃地板下的遗址展示与光影互动技术,构建“虚实共生”的文化叙事场景。游客可以在这里通过先进的数字技术,深入了解颐和路的历史变迁和文化内涵。该馆日均接待量突破 2000 人次,其 “遗址 + 科技 + 商业” 模式被联合国教科文组织列为文化遗产活化案例。

进入展馆,一层透明的踏板下展现着原生活用水处理系统的地下部分,人们可以通过展厅里大量的图纸、照片等资料和机械部件,一步步探寻城市建设发展史的脉络。二层则在历史人文、建筑美学、生活方式三个方面打造沉浸式空间,使观者在20世纪30~40年代现代都市标准下的颐和路街区,身临其境感知新住宅区先进的规划理念、齐备的基础设施、并蓄的设计思想和多样的建筑风格,交互体验早期现代化家庭的多种生活方式,让观者与过去进行跨时空对话。

“颐和路历史文化街区”微信小程序于去年9月上线运行,为市民游客随时获得街区的“最新情报”提供了更多可能性。据了解,该小程序是以“街区的口袋百科+公众的智慧助手”为核心的街区全域智慧文旅综合性平台,囊括街区资讯、数字地图、智慧导览、活动预约、文创商城、游玩线路等多项功能,通过“文商旅融合+数字创意”再现街区历史文化,激发现代“流量”。

更新工程以“百年颐和,万国风华”为复兴目标,将颐和路定位为“人文历史体验+新消费地标”的国际化复合型街区。通过艺术创意、国际交流、文史博览、时尚游憩四大功能融合,打造兼具历史深度与当代活力的城市文化IP。目前街区开放了13个片区中的两个,已经成为南京的文化和商业名片之一。在一栋栋还原旧貌的建筑里,是充满艺术感和时尚感的品牌,既有历史文化的厚重,又有国际潮流的视野,新的消费场景融于历史建筑群里,这一项目不仅是对建筑物理空间的修复,更是对城市文化基因的唤醒与激活,为南京建设国际消费中心城市提供了文化内核与空间载体。

·市场化运营机制

南京安居集团与同济大学团队合作,引入 “保护+文化+商业” 模式,充分发挥市场化机构和国资平台的双重优势,实施“文化先行、零售定调、餐饮补充”招商策略,围绕“文化+国际”两大主线,重点发展“文商旅、游购娱”产业,以花样开街活动邀请众多城市知名网红博主打卡,从探街到探店,以直播、短视频、图文宣传等形式呈现颐和之美,自11片区开街以来,媒体曝光量超1500万次,先后获中央电视台新闻频道、《新华日报》等主流媒体官方点赞。

在深度挖掘区域资源、地缘文化、历史文脉等的基础上,南京市相关部门以“地域特色+文化元素”为方向,开展“山海颐和”艺术季、“漫步颐和”秋日限定艺术生活会、“颐和这一年”影像展等各类活动50余场,展现老城记忆,提升游客体验感,例如在吴钦烈旧居举办的 “民国风尚季”,邀请模特身着复刻旗袍演绎 1930 年代街拍场景,配合 AR 技术在老照片与现实场景间切换,相关话题在社交平台播放量超 1.2 亿次。每周五的 “梧桐音乐会” 则将爵士乐与民国老唱片混搭,吸引音乐人自发组建 “时空乐队”,形成持续传播的文化 IP,不断探索历史底蕴与体验式消费深度融合,用艺术文化激发消费活力。

结 语

据了解,今年南京市计划实施四大类62个更新项目,以城市更新不断完善城市品质、改善市民生活。颐和路“历史建筑功能置换 + 文化事件持续发酵 + 数字技术深度赋能” 的创新路径,使颐和路片区首店经济贡献率达 32%,文旅消费券核销率 92%。未来,随着更新的不断深入,颐和路将串联湖南路商圈,形成新老共生的城市发展轴,持续焕发新生,以开放的心态,迎接更多的可能性,为全球城市更新提供 “中国智慧”。

来源:建筑遗产学刊, 作者:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 张雨慧 赵英亓 樊怡君 马松瑞 等 ;文产旅创意+, 中国建设报, 颐和路历史文化街区等.

41个!住房城乡建设部印发城市更新典型案例(第二批)

原文始发于微信公众号(规划中国):南京市颐和路历史文化街区保护更新项目

规划问道

规划问道