中和,成都境内历史最悠久的场镇之一,2010年划归成都高新区,又成为高新最“年轻”的街道。

回溯过往,展望未来,天府文化研究室将分两期专栏文章,从空间记忆和人文内涵两个维度,提炼时间留在中和这片土地上的岁月笔触与文化底色。

1938年初春,金陵大学内迁成都,时局艰难中,于华西坝大学路恢复办学。楚玉琴和兰观海两位学者,带领学生由成都东门码头登船,顺流而下10公里,来到成都南郊的一处集镇。

攒动的人头和来往的鸡公车在身边穿行,向西远眺,透过陌上炊烟,依稀可见绵延的西岭雪山。艄公的乡音划破了片刻的神往,唤出眼前集镇的名字——“华阳县中和场”。

随后学生们用走访、田野调查的方式,记录下场镇风貌和生活百态。1947年,美国学者玛丽·博斯沃斯·特德雷将学生们的调查报告、论文和回忆整理成书,用文字将口口相传的掌故固化成一段全景式描绘的群体史话。

中和场的建置沿革:

“先有迎江场,后有黄都场,再有中和场”

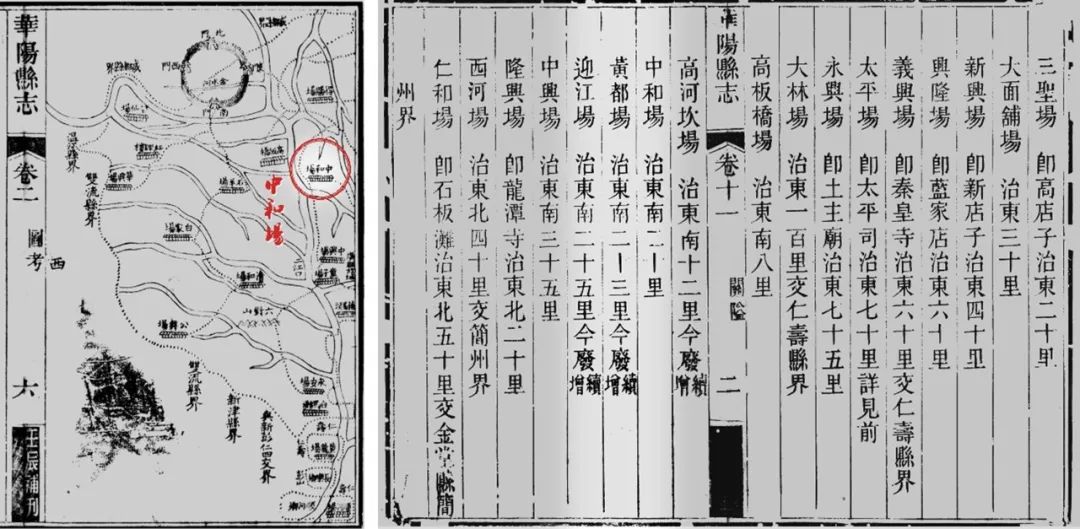

据清嘉庆《华阳县志》(廿一年版)关隘篇中便有“中和场”记载,可见彼时中和场已属关隘水驿要地。

通过明代《四川总志》中记载亦能推知,中和的建场历史可溯及明代,先后建置“迎江”和“黄都”两场,却均因灾毁废,后人搬迁至府河河湾处,续建新场,始名“中和”。 因此至今仍有“先有迎江场,后有黄都场,再有中和场”之说。

虽场镇建废的具体年代无从考证,但即便从《四川总志》成书的正德年间推算,中和场的建置沿革已绵延500余年之久。

清嘉庆《华阳县志》(廿一年版)图考、关隘篇

关于中和场的记载

资料来源:四川省数字方志馆

中和场依水而建,一江府河水,既是灌溉之源,滋养一方天地,还利舟楫之便,行旅漕运极盛时,成为沿府河上溯成都的水上门户,沿街排布饭铺、酒肆、茶馆和旅店200余间。

如今,船夫的号子已然随波远去,沸腾的生活依旧继续,80年后凭江回眸,小编带你从“府河水脉”“码头商肆”“灯火街巷”“桥梁岛岸”四个侧面,细数场镇空间要素的今昔对比。

府河由郫都区太和场上石堤埝引柏条河之水至金牛坝,穿城而过经望江楼入桂溪乡,过琉璃场,从祝国寺巫家大鱼嘴入中和境,蜿蜒九十余里至彭山,汇入岷江。

中和境内便有十余里河段,其间五岔子、熊家桥、河心岛、十八步岛、姐儿堰等多处航路标点留存至今,成为“中和坐标”。

府河河宽大致80余米,最宽处约120米沿途舟楫来往,中和场作为府河上溯成都的最后一栈,外地客商多在此停留一夜,民国时期,这里是府河第二航运码头,每日超过400艘各式船只往来中和场。彼时中和全境聚集15000余人,有五分之一从事运输相关工作。

过往,人们在河中摇楫,是为了努力生活。如今,在河畔小坐,却是为了回归生活。

上世纪80年代,成都至仁寿的公路建成,陆上运输越发便利快捷,府河的水运功能也逐步淡去,繁华与喧嚣随之褪去,中和场也似乎停留在了原地。

近年来,随着公园城市、锦江绿道持续推进实施,通过滨水空间改造更新,打造以生态为本底,可进入、可感知、可参与、可消费的城市阳台。府河再次焕发出新的生命力。见惯了迎来送往的河湾,天晴时会备上一碗三花,与中和人相约不见不散。

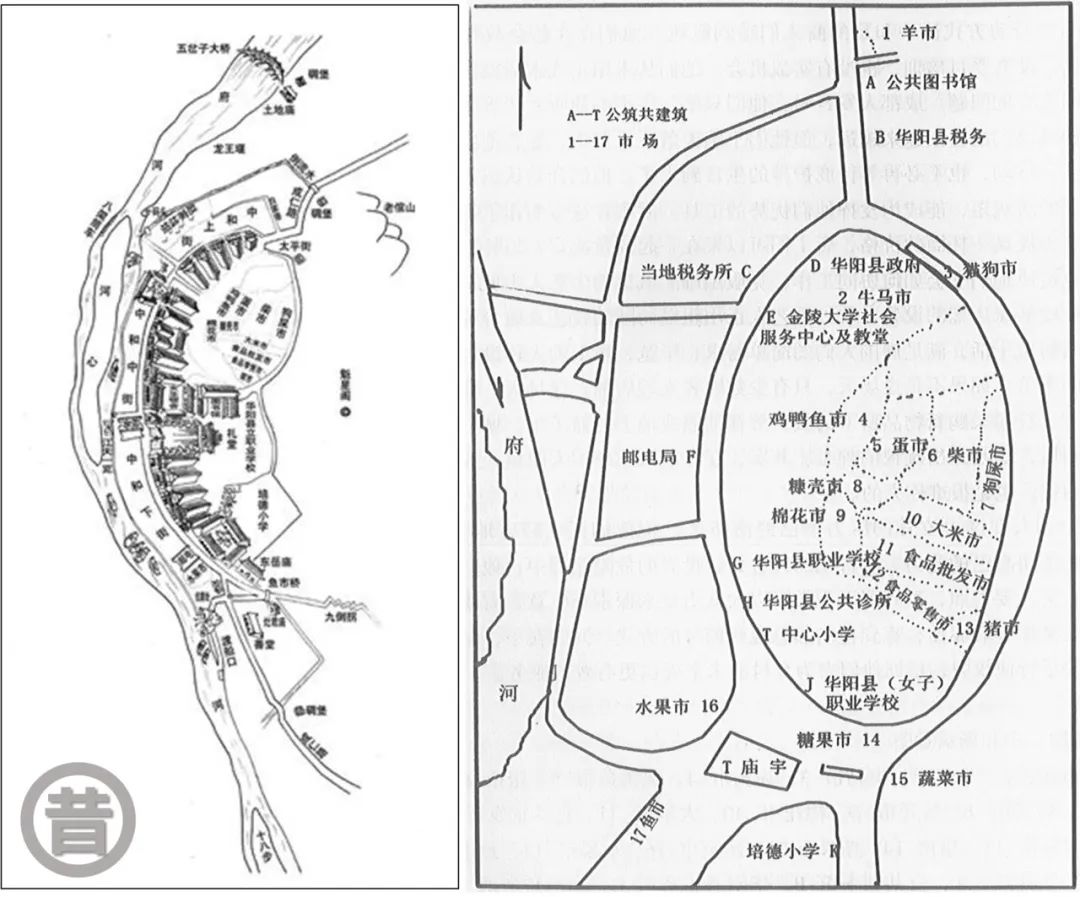

中和场因水而兴,根据四川省社会科学院赵喜顺先生的整理和考证,中和场先有码头,后紧邻码头形成村集,随着市场扩张,再生长成为场镇。

中和老码头,北起龙王堰(今五岔子大桥与芙蓉岛之间,漆家院子南侧),南至莲花沱(今蝴蝶桥处),沿线共长1.5公里。

邻近码头,市场与官署、诊所、学校等公共建筑集中布局。市场内又可分为米市、柴市、棉花市、猪羊市、牛马市、菜市、鱼市等16个专类市场。中和场每月有9个逢场日,3个大集日、6个小集日,市场区域平日归于沉寂,但在逢场日便又重新注入生命力。

中和老码头、中和场市场分布手绘平面图

资料来源:左图来源于网络,

右图引自《中和场的男人和女人》

集市里,既有沿长江而上前来大宗采买蜀锦等特产品的生意人,也有家住25公里外的农户,满载蔬菜而来,肩挑柴薪而归。

现在的中和市场早已搬迁,甚至有了一个文雅的名字——“锦尘市场”,不过资格的老中和人,还是习惯叫它“中和大菜市”。而另一头,锦江夜游的游船线路即将照进现实,中和老码头也有望以新的姿态重现。“码头”和“市集”,始终是这片土地活力的本源。

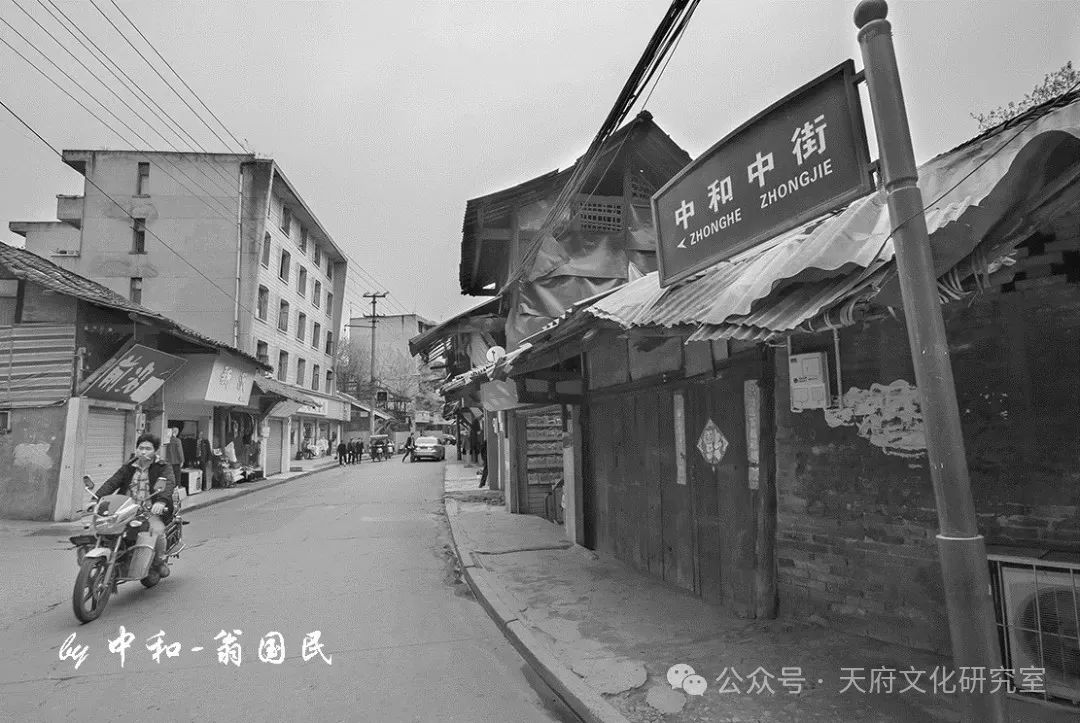

中和场最初仅有一条街道,经过太平街进场,主街呈弧形,渐进府河。解放后,在原中和老车站处将街道贯通,分为上街、中街、下街三段,沿袭至今。

上街,从老车站起,至中和电影院止,过去的黄州馆、川主庙便在此处。

中街,起于盐店巷,止于粉店巷,是商业店铺和会馆最为集中的街道。盐店巷曾是水码头船工的进场通道,现已被熊家桥路取代。

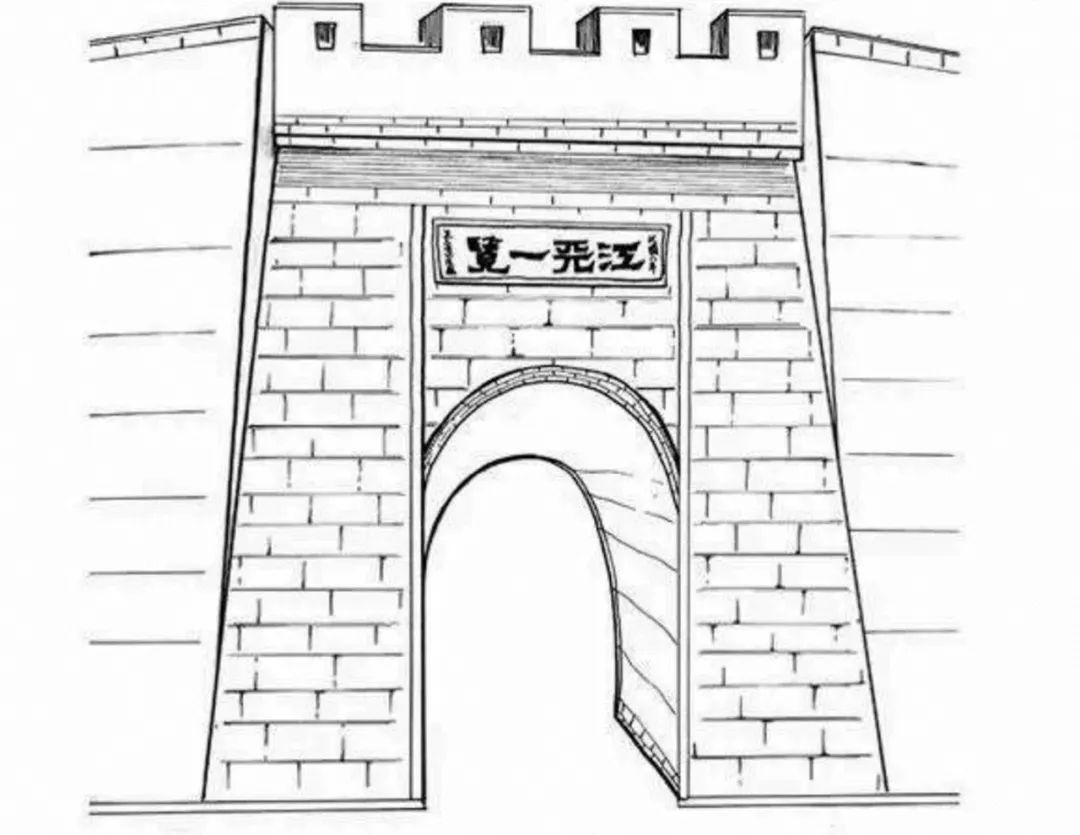

粉店巷直通府河,正对河心岛,尽端设有木石栅门,高约五米。1919年,中和乡贤吕致滨先生题字“江天一览”,天光云影,时称中和首景,在上世纪90年代,因场镇改造,粉店巷与栅门均被拆除,不复存在。

中和街巷也有以旧时地标命名,成为消失过往的残存印迹。

油榨坊街、巢础街以水碾坊、巢础厂(巢础,人工制造的蜂房房基)得名。

公济桥路、熊家桥路以桥命名,相传公济桥边立有石碑,碑额上书“公济桥碑记”,落款为“乾隆十七年”,但正文却已风化侵蚀。

如今,依托锦江公园的建设,通过街道空间改造,营造新场景、引入新业态,中和场打造熊家桥路、府河横街、公济桥路、府滨北路4条滨水子街巷,以慢行优先的方式,串联滨水公共节点,联动水岸和腹地,重构街道公共空间,延续 “水市相融”的空间特质和“市井烟火”的场所精神

岁月悄然的演替多是无形,在摇桨声中随府河水涤荡开来,幸而中和场始终有一对嵌在历史长河中的锚点,标定着200余年时间的长度。如果要将中和场的历史凝练成具象的符号,首推“一岛一桥”。

“岛”即河心岛,府河中自然形成的沙洲,中和建场前即已形成,陪伴了中和场一生。河心岛在河湾处分水,外侧通航,内侧适合泊船,中和场的码头基因,真可谓与生俱来。

如今的河心岛,经过公园化的打造,摇身一变成为生态性、舒适性、活力性的艺术化“漂浮公园”,更加注重岛城一体,岛岸共筑,用设计感和巧思,将公共空间还给市民。

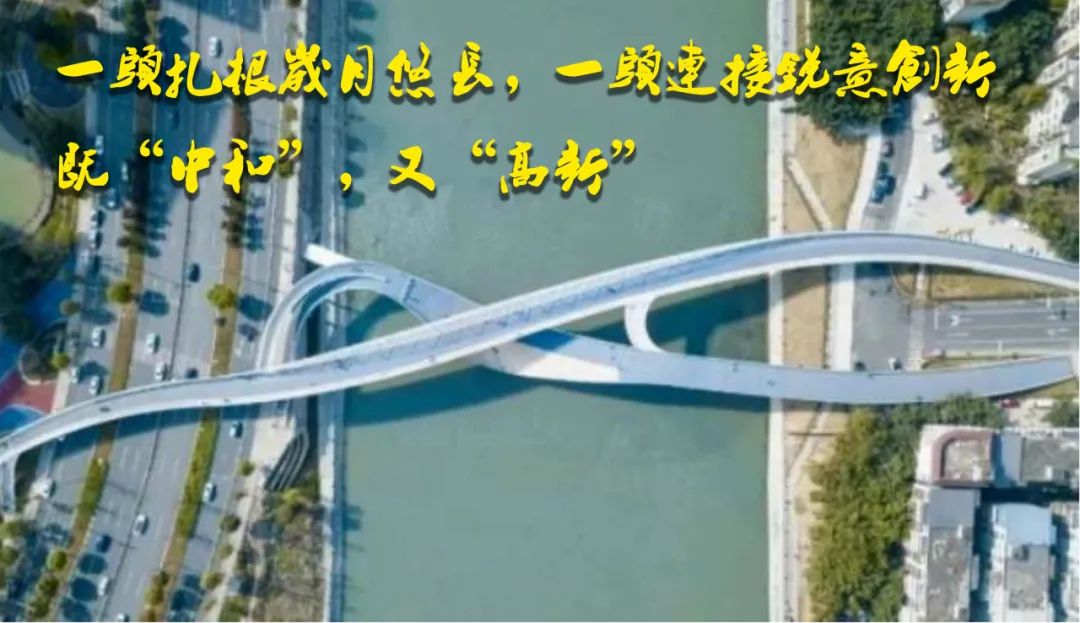

至于桥,则是五岔子桥,原名“利桥”, 桥体为石材,开拱式七孔,于清嘉庆二十三年(1818年)落成。

彼时府河上仅五座石桥,即九眼桥、高河坎桥、五岔子桥、中兴场通济桥和二江寺桥,五岔子桥自建成起,便是连通府河两岸的重要纽带。

河床经过长年累月的冲刷,导致桥底多处空洞,1968年8月,五岔子桥因洪水而毁没。此后几年,两岸只得以摆渡维持交通。1977年,在五岔子桥旧址下游200米,开工建设一座双曲拱式的钢制新桥。

2017年,五岔子桥再次迭代3.0版本,以“莫比乌斯环”的姿态,开启了成都艺术化桥梁的先河。一座桥,传承历史脉络的岁月悠长,又引领文化创新表达的锐意果敢,既“中和”,又“高新”。

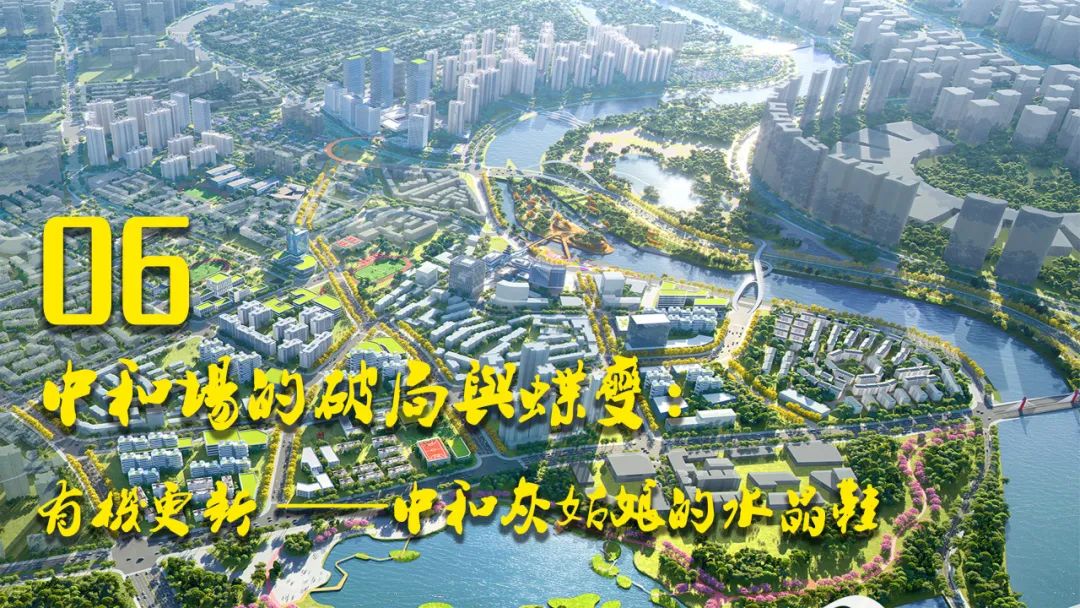

中和场的破局与蝶变:

有机更新——中和灰姑娘的水晶鞋

近年来,国家持续加强城市更新工作的顶层制度设计,摒弃大拆大建的传统模式,转而倡导更加注重人文关怀与历史传承的更新理念,引导从“增量扩张”到“内涵提质”转型。

成都高新区立足建设践行新发展理念公园城市示范区,落实人民城市理念,以“片区更新”带动老旧城区整体复兴,以“针灸式更新”激活新旧缝合的活力触媒,持续推动城市产业升级、人居环境整治、风貌形象焕新和政策机制创新。并先后开展《中和老码头片区综合开发策划方案》《中和老城区“停车难”专题研究》《成都高新区中和玉津未来公园社区城市设计》《成都高新区“十五五”推动城市有机更新专题研究》等工作,制定系统提升策略和举措,针对市民关切的难点问题进行专题研究。

中和老码头效果图

资料来源《成都高新区中和玉津未来公园社区城市设计》

依托五岔子大桥、芙蓉岛、锦江公园子街巷等一系列生态、产业、文旅项目的植入,中和场逐步摆脱城南地区“价值洼地”的处境。

2023年7月,《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(国办发〔2023〕25号)出台,中和场再次迎来整体复兴的契机,有条件发挥舒适宜居、生态休闲的特质,促进产城融合,培育多元消费场景,与周边板块功能错位互补,打造人文高新的烟火拼图。

记录历史的一次次心跳,历史答以回响。传递人文的一阵阵脉搏,人文得以生动鲜活……

1、《中和场的男人和女人》,(美国)玛丽·博斯沃斯·特德雷 著,张天文、邹海霞 译,中国文联出版社;

2、《在历史的边缘行走中和场》,钟合阶 编著,中国文史出版社;

3、《尘封的记忆——中和场口述史》,钟川历 编著,中国文史出版社;

4、《中和场的社会变迁》,赵喜顺,四川省社会科学院。

成都市规划设计研究院

天府文化研究室

策划 | 杨潇 张毅 陈诚

调研 | 董晨 谈静泊 王惠

文案 | 谈静泊

校审 | 张毅 董晨

编辑 | 谈静泊 袁铃惠 王雨琪

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):五一·写给劳动者的城市散文| 中和风物,人文高新的烟火密码(上)

规划问道

规划问道