【作者简介】

占玮,华南理工大学建筑学院博士研究生

袁奇峰,华南理工大学亚热带建筑与城市科学全国重点实验室教授、博士生导师

卢俊文,华南理工大学建筑学院博士后,通信作者

提要

粤港澳大湾区的发展转型深刻反映了区域模式演进与国家空间重构的互动逻辑。基于国家空间相关理论框架,探讨区域模式的结构过程,认为:早期“珠江模式”凭借地缘区位、社会与制度优势,以产业技术“引进—消化”嵌入全球产业体系,分权竞争有效激发区域活力,经济特区、开发区为载体的实验性国家空间特征显著;伴随行政区经济负面效应加剧,2008年后开启向区域协同的“湾区模式”转型,国家空间形态由分权试验转向战略整合,粤港澳大湾区在尺度重组中实现“再领域化”,迈向多中心大都市区结构;未来区域规划治理需要构建创新的空间政策工具协调制度创新与地域重组机制,实现区域生产要素的有效配置,以促进区域协调发展和空间布局优化。

关键词

珠江模式;湾区模式;国家空间化;结构过程

“模式”是存在于人类感知世界发展、设计思维与抽象思想中的规律,寻找出固定的模式是人类基本认知功能之一。在宏观层面,世界的模式多元且复杂,模式的集合构筑了世界的结构和秩序。正如恩格斯在《反杜林论》中批判“世界模式论”中提到“世界统一于物质而不是存在”,物质环境、社会组织与经济进程均具有多种形态,对其各种具体物质形态总和进行抽象的凝练,能够进一步把握其中共同属性。在微观层面,经济或社会发展模式则是对特定时空背景下经济、社会与文化的综合描述。通过对这些模式的提炼、总结及进一步提升与转化,可以有效推动国家或地区在组织形态和经济社会稳定性上的突破与发展。

“珠江模式”是改革开放后珠江三角洲地区经济产业和社会组织制度调整所取得显著成就的概括。作为一种“全球—地方”内外部互动的正向反馈重要发展模式,具有海洋精神的基层社会连接全球,促成了“造船出海”和“两头在外”,而市场的开放引入了“三来一补”和“前店后厂”,同时各层级制度组织的试验调整则带来了“经济特区”和“分权改革”,这些多元主体相互竞争、互动,共同孕育了珠江三角洲的整体繁荣并形成了早期的“珠江模式”。

“珠江模式”常常与“苏南模式”“温州模式”一起见于公共视野与学术探讨之中,这些模式根植于所在地区既有的社会、经济和制度条件,其内涵既具有典型性又极富特殊性。值得注意的是,“苏南模式”的成功得益于“计划转轨”时期小城镇政府主导的“乡镇企业”,与其相比,“珠江模式”的显著特点在于其以村庄为单元的“自下而上”的农村社区工业化。

“珠江模式”的发展受到珠江三角洲地区农村对巨大经济差距的利益追求所驱动,在先行先试的政策背景下,农地转用与全球资本的直接对接创造了巨额的资本积累,自下而上的制度与政策的协同作用,最终形成了“村村点火、户户冒烟”的整体繁荣局面。这一过程背后的动态演变反映了“全球—国家—地方”的复杂互动关系,互动作用推动珠江三角洲在多重尺度的领域内普遍发生了结构性变化与重组。

2008年后开启了从强调区域竞争的“珠江模式”向区域协同、一体化的“湾区模式”转型。在珠江三角洲内部,权力、资本与空间组织的博弈不断塑造了“国家空间化”的进程,开始从放权试验转向战略整合,作为国家空间战略单元的粤港澳大湾区开始向大都市区形态转化,在新旧社会资本重构过程中实现再领域化。如今,珠江三角洲已经从分散竞争逐渐迈向协同统一的整体,开始以粤港澳大湾区身份成为世界瞩目的重要社会经济单元,并迈向新发展模式的转型。

然而,如何在地域性基础上分析从珠江三角洲到粤港澳大湾区的变化?如何在“模式”的变化中寻找区域发展转型的内涵?区域转型过程中的结构互动和过程变迁又如何体现?这些问题均值得进一步研究和讨论。

1 “国家空间化”与“结构过程”

亨利· 列斐伏尔(Henri Lefebvre)在探讨资本主义扩张及其政治经济职能转换过程中引入了“国家生产方式”(state mode of production) 的概念,强调国家机构在现代资本主义社会空间景观的生产与转型中扮演的重要角色,并指出这一转型过程中充满了多样化的矛盾。国家力量的强势介入往往导致生产空间表现出同质化、碎片化和等级化等特征,国家试图在全球与地方的资本流动、政治权力和地方组织之间寻找博弈的平衡点。

“新国家空间”相关讨论主要集中在地理学和政治学范畴,主要关注“尺度关系”和“国家理论”,探讨资本流动、制度变迁、社会组织以及基础设施调整等重组过程。然而,当“新国家空间”理论框架应用于中国语境的具体案例时,现有研究常常面临现象解释的泛化与中国发展底层机制(逻辑) 不匹配的问题。相较于“国家空间化”,其理论体系更加多元和广泛,包含了复杂的研究对象与概念。众多学者通过解构“新国家空间”(new state space) 框架与内涵,试图从多层级的权力与资本主体视角,关注地区或区域再生产的过程。

如果“空间化”描述了关系互动与生产结构变迁的过程,涵盖尺度和规模在内外互动中实现生产与再生产的动态变化。那么“国家空间化”则进一步聚焦于全球扩张、国家干预与地方响应之间的互动框架,揭示了地域空间孕育的新生产方式、结构秩序和系统稳态。在这一过程中,资本、制度、知识和劳动力等区域重要资产在地方与跨国之间持续流动,国家力量对各层级要素流动关系的干预,使国家、地区与企业之间的力量结构愈加复杂多元。

自马克思、涂尔干与韦伯的社会学理论出发,“结构过程”(structuring)被视为理解时间、空间和社会组织变化的思维方式或研究方法。社会组织的“结构过程”体现了组织形成的秩序与社会演化过程中人类能动性的关系网络。将其内涵和思路借鉴到区域空间演化研究中,探索区域在“结构过程”中产生的空间秩序和变迁意义。历史进程与变化不仅塑造了区域空间演进,也更深层次地影响了区域转型关系。这些地域发生的转折事件以及组织的能动性,共同编制出了区域空间结构的关系网络。区域的“结构过程”展现了一种动态演进的视角并孕育了地方的发展模式,而模式则体现了区域发展内涵中多样性的统一。

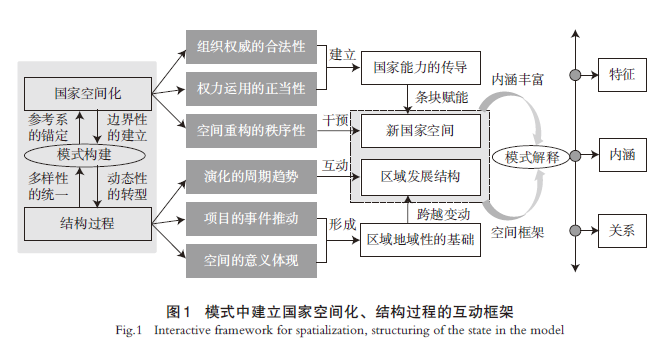

本研究在“国家空间化”聚焦生产方式和结构秩序变革视野中引入“结构过程”的方法论,以期能够进一步洞察区域演化过程中国家能力驱动领域边界变动趋势。同时,也帮助理解国家建构战略行动和项目落实形成新的“国家空间”的转型变化,并建立对应模式的感知。笔者将珠江三角洲作为实证案例,聚焦于改革开放以来“珠江模式”转型发展,结合珠江三角洲的“珠江模式”转向粤港澳大湾区“湾区模式”发展的内涵与特征,在变动不居中审视粤港澳大湾区“国家空间化”的重构路径。在提供一个典型实证视角和案例经验切口基础上,为相关区域发展治理、模式相关研究提供批判性讨论与深化借鉴。见图1。

2 “湾区模式”超越“珠江模式”,迈向创新湾区

区域,作为一种特定社会空间和分析规模具象化、自然化的地理隐喻,它产生了特定地理单位的同时也形成了多样化的认知和类型意义。

珠江三角洲作为一个区域研究单元,具有地缘、经济与社会的独特性。地处南岭之南,紧邻南海,珠江三角洲不仅是海陆交融的关键节点,也是海洋与陆地资源交流的门户,进一步构筑了粤港澳大湾区作为双循环支点的重要条件。南岭山地既是隔内外之边界,又是沟通长江流域与珠江流域的通道,南岭作为一个边界构筑了多类型和多层次空间流动交叠形成的区域,形成了南岭独特的社会与文化特点。珠江三角洲区域单元的内外人群、物资与技术文化的跨境流动构筑了珠三角活力的基本动力,而国家、社会与经济主体在珠三角过程演变中的互动博弈形成了其作为研究单位的重要特质。

2.1 变化趋势:由“分散竞争”转向“战略整合”

向粤港澳大湾区的转型不仅仅是经济结构的优化升级,同时蕴含着珠三角在“全球—国家—地方”的互动框架下地域权力文化和资本流动网络的构建,即国家空间化目标从早期的“分权竞争”转向“战略整合”。

改革开放使得沿海地区率先成为试验市场开放和体制改革的前沿阵地。珠三角在开放初期采取“放水养鱼”策略,凭借劳动力和土地成本的优势,持续引进外来资本,并通过“引进—消化—吸收”模式进行体制与技术的学习。回顾自改革开放以来珠三角经济增长与外资流入的动态变化,能够通过趋势的变化窥探出珠三角的“珠江模式”的蓬勃发展和渐进式转型。以1998年和2008年的全球“金融危机”为分界点,在“自下而上的农村社区工业化”阶段,“三来一补”有力推动了珠三角资本、技术及人才的集聚,劳动密集型产业为区域发展奠定了坚实基础。外资企业占生产总值的比例一直在历史趋势中占据高位,在1992年一度高达42.75%。随后外资增长速度开始明显滞后于整体区域经济的迅猛发展,珠三角从“两头在外”向内外均衡的“外引内联”模式过渡,珠三角成为连接国际与国内市场的“杠杆”支点、全球生产体系的关键节点[图2(a)]。随着国家开放政策的扩大、区域经济的整体繁荣,香港从国家对接全球产业最重要地缘窗口,开始逐渐演变成为之一,经济地位也逐渐下沉[图2(b)]。

随着经济技术开发区、高新技术开发区的“科创转型”,高新技术企业税收优惠政策的导向,华为、美的、格力等大企业的成功,形成了产业创新集群的组织与集聚,珠三角区域产业由“引进—消化—吸收”向“自主创新”转变,凭借技术和生产力的不断突破成为全球生产体系的重要节点区域。珠江三角洲发展模式逐渐从原有的在地化和分散竞争的“遍地开花”,转向创新引领、空间再结构化的“体系化”的区域生产体系[图2(c)]。

2.2 珠江模式:全球资本直接对接城市和农村社区,珠三角产生地方的经济蜂鸣

“珠江模式”在内外互动过程中形成,全球资本直接对接农村社区工业化,地方民营企业、个体和地方政府为主体,纷纷主动参与全球市场,并在地缘、社会以及制度条件的影响下形成了大小规模经济,地方规模经济基于地域条件的组合互补,构成了独特的经济发展模式。珠江模式的发展特点为“外引内联”,基本格局为“前店后厂”,早期形成资本积累区域主要通过“三来一补”的形式来实现。

在早期的内外互动过程中,珠三角通过香港、台湾这些窗口融入全球生产体系并连接“全球管道”,加速全球产业资本向珠三角的转移,在中心城市的开发区和农村社区形成了“地方蜂鸣”现象,产生显著的经济乘数效应。“全球管道— 地方蜂鸣”(global pipeline-lobal buzz) 旨在阐释跨国企业在全球范围内知识与创新交互的机制,后发的经济主体或者区域可以通过“全球管道”向外获取知识、技术与资本的溢出。地方主体在积累了一定的经济实力与创新能力后,便能打破地域限制,实现从被动接受到主动输出的转变,从而在“全球—地方”层面建立起更加多元化的网络连接。

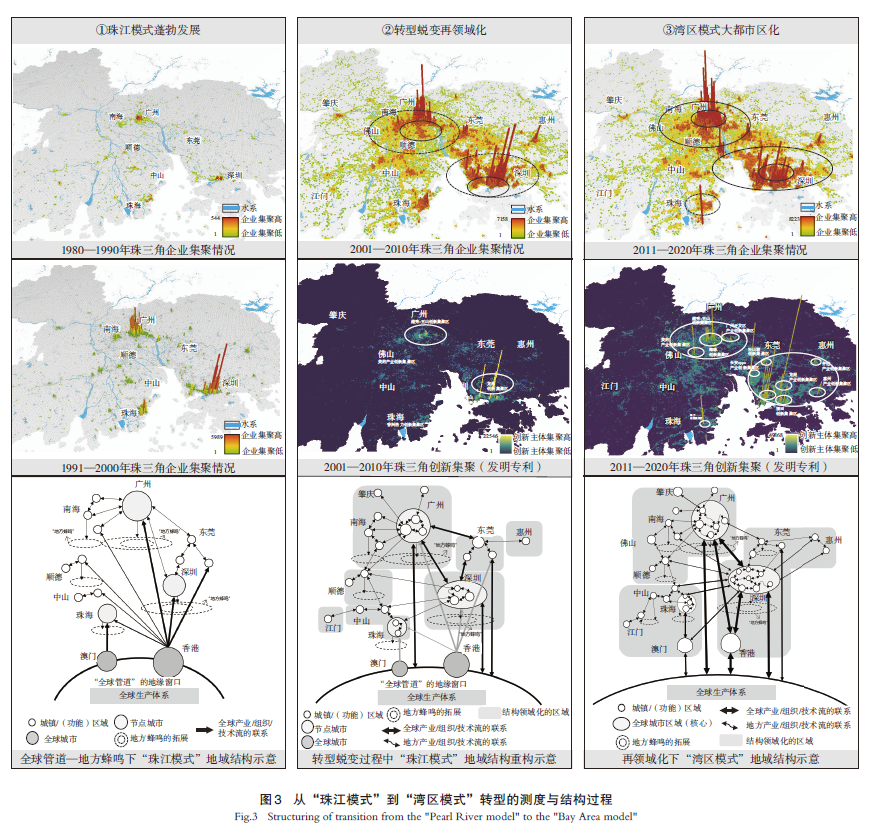

通过1980—2000年两个阶段珠三角注册企业地理数据特征的观察,广州、深圳这两个珠三角重要的枢纽城市成为“地方蜂鸣”的核心节点,而曾被认为是“广东四小虎”的东莞、中山、南海和顺德,依托专业性强、地域特色鲜明的村镇经济体系,构筑起了各自农村社区工业化发展模式,共同构成了“地方蜂鸣”网络的重要节点。这些节点具有扁平化竞争、直接向外招商引资的特征。

此阶段的“国家空间”处于对外开放的选择试验状态,珠三角基于地缘条件与发展差异中的巨大利益捕获,各地方获得放权激励开始不断改革体制,以谋求经济增长和生活条件的改善。中央政府通过推行开放政策和经济市场化,建立激励的可信承诺并对地方政府放权。基于“社会成本—收益分析”确定珠海和深圳作为改革的经济特区,也是国家经济政策的一个重要尝试。

除了地方政府在放权改革的基础上得到了政治、经济激励以外,最主要的是地方民营主体在与发达经济体落差中看到了极大的利益捕获可能性,所以大量的“三来一补”企业引进并利用香港、澳门和其他海外资本建立“三资”企业。乡镇企业在引进外资的同时,也同步吸纳了海外先进的管理经验和运营模式,通过持续的“消化—吸收”过程,实现了产业资本的有效积累与升级。“三来一补”与“前店后厂”的合作使得珠三角地区的城市与乡镇通过这些窗口连接“全球管道”,开始不断形成规模化、多样化的产业集聚区。见图3。

2.3 转型蜕变:大城市区划调整推动珠江模式重构,珠三角开启区域的再领域化

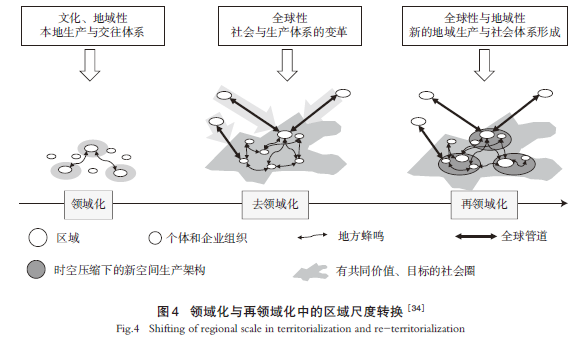

“领域”一词源于生物界资源争夺和活动范围所界定的一个空间和边界概念,在地理与管理研究中着重考察组织、权力与资源在空间中的互动关系。“领域化”能够描述区域生产转型过程中发生的巨大空间和尺度的变化,而“再领域化”的发生则是一种尺度转换(jumping scales) 或再尺度化(re-scaling)。正如大卫哈维所论“转换空间的能力取决于空间生产”。在全球化资本扩张带来的新一轮空间资本的生产和重建中,新和旧的社会和资本的空间架构正在不断地创造、破坏与重构,“再领域化”则发生在地域内外部的抗争之中。见图4。

在改革开放初期,我国实施了“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”的政策。众多“三来一补”的加工贸易型外资企业、乡镇企业落户在珠三角村镇工业化地区,促进地方经济蓬勃发展的同时也带来了诸多问题。如区域各级政府为了经济快速增长秉承“分权以促竞争、竞争推动增长”的理念,市、县为了争夺发展资源逐步形成地方保护主义,强化了“行政区经济”,阻碍了市场要素的流动。随着珠江三角洲地区原有村镇工业化地区的生产资本积累,市场竞争日益激烈,内卷化趋势明显,新的一轮发展条件和增长空间难以形成。

2000年后,中国加入WTO,珠三角凭借“珠江模式”取得的成就加速了全球地方的资本、技术转移。同时,国家放宽对大城市发展的约束,行政区划调整推动了既有领域的边界转换,迈向了“再领域化”进程。区域中心城市将会在更广域的范围寻求分工,在“再领域化”中实现“全球—地方”产业对接,进而推动内外双循环的转换。

为应对1997年的亚洲金融危机,国家启动了住房商品化改革,地方政府通过土地收益反哺产业财政,以土地要素为中心优化资源配置,从而扩张地方税基,促进了人口集聚的中心城市快速发展。珠三角的“国家空间”发展转向“城市—区域”化,推进城乡融合与区域统筹。

2004年广东省委、省政府决定与建设部共同组织编制《珠江三角洲城镇群协调发展规划(2004—2020年)》,提出将珠三角建设成为“世界级城镇群”的目标,强调中心城市与周围腹地协同建设,基于“网络型空间结构”提出打造“脊梁”强化珠三角核心竞争力。珠三角开始以核心城市作为引领,与区域腹地进行基础设施互联互通,以时空压缩、要素互联构建大都市区化体系。通过2001—2010年珠三角注册企业地理数据与创新空间单元数据的特征分析,能够进一步发现珠三角的广州、深圳两个区域中心城市通过基础设施的连接不断向外拓展城市腹地,迈向了以中心城市为核心的大都市区“集中—扩散”体系。“珠江模式”从原有的分散竞争格局向以中心城市为核心的大都市区竞合格局转变,为区域协同一体化发展奠定了基础。见图3。

2.4 湾区模式:中心城市引领都市区格局逐渐形成,粤港澳大湾区创新经济驱动

粤港澳大湾区的“国家空间化”经历了区域的尺度重构和产业创新转型,香港和澳门两个特别行政区与珠江三角洲的融合、大型跨海基础设施的投入,以及港车北上推动了统一大市场的形成。作为“珠江模式”演进的新阶段,“湾区模式”标志着珠三角地区在经历了产业与技术的“引进—消化—吸收”阶段后,在原有基础上形成一种以创新为导向的区域协同发展模式。如果上一阶段的国家空间建构目标是“试验—对接”的积累过程,现阶段的“湾区模式”目标应该转变为“协同—创新”的协同过程。

在政府与市场的双向正向反馈下,珠三角从“世界工厂”开始转向“创新湾区”:以创新为核心驱动力,大、中、小不同规模企业主体融入全球生产网络,国家能力与地方社会共同构建区域统一大市场,不同尺度和层级的地区通过联通形成区域网络,实现巨型化与一体化的区域发展,构筑基于“新质生产力”的经济发展模式。其鲜明的发展特点是区域中心城市成为“双循环”枢纽,形成以大都市区为基础的多中心协同“巨型城市区域”,而产业转型是创新支撑。

对2011—2020年珠三角注册企业地理数据与创新空间单元数据的特征分析,发现在“全球管道—地方蜂鸣”模型影响下,广州、深圳两大都市区的产业集聚程度不断极化,产生了多层级、多尺度产业集聚的功能节点。

随着产业集聚区在地理、技术与交往上的临近影响,粤港澳大湾区的大量产业集聚区开始形成不同类型的创新空间单元。在政府设立的创新目标和政策试验区的优惠激励下,创新空间单元的创新总量不断极化,形成了区域的创新网络。

粤港澳大湾区在全球范围内形成了一个“再领域化”的政治、经济与文化国家空间单元;在地方建构中,初期分散竞争的农村工业化地区借助跨界基础设施的互联互通,已经与区域中心城市共同构筑了层级化、网络化分工组织,围绕广佛、深港两大都市区构筑了一种再领域化的重要区域生产体系。见图3。

3 粤港澳大湾区空间重构与国家空间转向特征

在区域发展的结构过程中,粤港澳大湾区区域特征从“分散—竞争”村镇工业化逐步演化至“集中—分工”大都市区体系化。随着大型区域基础设施(如跨城轨道) 的持续建设,中心城市与周边地区时空距离不断压缩,进一步重构了粤港澳大湾区的经济空间形态,使得区域形成了一个空间连绵、整体繁荣的巨型经济体。

从“珠江模式”到“湾区模式”,粤港澳大湾区这片区域不断发生尺度重构,并带来发展目标和内涵的改变。

首先,在中国特色社会主义市场经济体制下,在中央政府治理“条块体制”模式下,以中央部委和地方政府为主体,从国家到地方形成各职能部门的垂直—横向互动,即条条—块块的组织逻辑与关系。中央与地方采用“行政发包制”(优化的M型结构),在持续的“集权—分权”层层互动中带来整合、协调。上级政府通过纵向授权的方式,赋予了地方政府在属地内制定和执行各项公共政策的权力。这与“新国家空间”框架下资本主义国家配置资源的方式差异较为明显:中国国家能力的空间指向偏好在整体中均衡,并善于强化自上而下的资源配置能力;而资本主义国家空间则指向对比较优势的强调,并以市场资源自由竞争的资本驱动能力为主。

改革开放初期提出“发展才是硬道理”的目标,体制改革和放权让利让地方政府开始扮演发展型政府(developmental state) 的角色。珠三角的发展性政府为增长而竞争,形成了“农村工业化遍地开花”和“地方经济蜂鸣”的“珠江模式”。此时,在珠江三角洲的国家空间选择目标具有策略性和试验性,基于经济社会“成本—收益”分析,选择“经济特区”试验加大开放,利用沿海城市的地缘空间和社会文化优势推动经济市场化改革。经济特区和开发区等各类特别政策区开始通过不同尺度与领域的国家机构及其关系的整合,实现国家权力与功能的地理分化。中央政府依靠国家能力提供激励,强化地方政府的经济增长动能,同时省、市级政府利用去中心化和定制化的策略创造比较优势,为区域的原始资本积累和产业集聚提供支撑。

尽管“珠江模式”成功利用“三来一补”实现了原始产业资本积累,推动区域各城镇“全球管道—地方蜂鸣”集聚了规模化、多样化的产业集群。但地方政府的“逐底竞争”加剧区域之间的市场封锁和地方保护,导致地域局部利益和区域整体利益开始失衡。此时“珠江模式”逐渐开始转向“湾区模式”,国家空间选择开始从地区的发展试验转向对区域整体协调的干预和调整。

粤港澳大湾区城市群作为一个有巨大规模经济效应的单元,国家开始在不同尺度、层次的战略空间安排上进行项目尝试,区域的尺度开始不断上移并重构。中央政府在《粤港澳大湾区发展规划纲要》和省级政府在《“十四五”规划纲要》《粤港澳大湾区城际铁路建设规划(2020—2030年)》中,针对粤港澳大湾区发展进行了战略安排,进一步强化了区域规划作为政府区域尺度管制的工具,软化了原有的行政区边界,促进了不同地区的尺度重组,增强了区域资本、社会资源的流动,推动了区域空间单元并促进区域空间迈向多中心网络化和体系化。

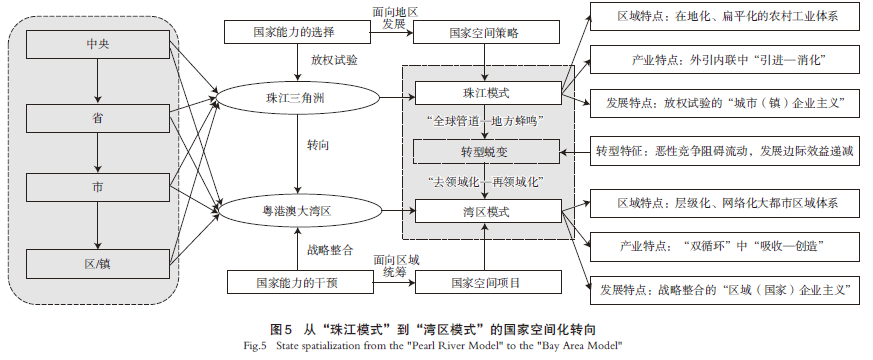

“湾区模式”标志着国家空间选择从地区试验转向区域整体协调的转变。区域治理模式已从早期分权带来的地方政府各自逐利和“城市企业主义”主导,转变为区域规模化和统一大市场,进一步强化了城市区域的发展,并逐渐演变为地方政府共谋、国家企业主义引领的发展模式。粤港澳大湾区作为一个战略性的区域经济与社会单元,通过不同尺度的国家空间和策略安排,实现了区域整体尺度的提升和内部尺度的多层次重构,推动了区域向一体化迈进。见图5。

4 讨论与展望

本文聚焦从“珠江模式”到“湾区模式”的结构转型过程,得出了以下几个结论:

(1)“珠江模式”是国家空间的“选择性试验”场域,市场开放政策孕育了经济特区,而体制改革催生了自下而上的“村镇社区工业化”。珠江三角洲依托地缘、文化与组织制度优势形成了不同的产业地方经济“蜂鸣”,在“全球—地方”的产业转移和互动中逐渐繁荣。

(2)“湾区模式”则是“珠江模式”的国家空间化,粤港澳大湾区是自上而下布局的重要的国家战略。香港和澳门两个特别行政区与珠江三角洲的融合、大型跨海基础设施的投入和“港车北上”推动了统一大市场的形成。

(3) 从“珠江模式”的原始积累到“湾区模式”的创新突破,代表了国家空间化对粤港澳大湾区战略发展目标和内涵的转变。粤港澳大湾区作为一个经济地理单元,笔者通过大数据测度,确定其已经实现了“再领域化”,开始迈向以“创新经济”协同和“新质生产力”培育驱动的新阶段,区域格局从分散化的节点竞争开始转向巨型城市区域一体化协同。

值得一提的是,珠江三角洲在历史上是对外贸易的活跃地区,正式与非正式的组织和交易互动在区域交融,具有开放的传统、经商的文化传统和广泛的海外社会网络关系。这构成了珠三角各地方政府积极改革开放的基础,也体现了“特区试验”“放权改革”等一系列策略和国家空间项目选择珠江三角洲地域的“偶然性”与“必然性”的统一。

从珠江三角洲转向粤港澳大湾区,国家空间化是一个试验组织碰撞从探索(创新) 变动到稳定获得适应性的过程。早期的“两头在外”到现如今的“内外‘双循环’”和“区域统一大市场”的战略安排,国家空间策略的安排应对内外环境的挑战,旨在通过创新发展和新质生产力的提升促进区域整体竞争力提高。

在区域规划和政策安排中,需对国家空间项目和投资建设的选择效率做出综合评估,以引导与调整区域国家空间动态的重构过程,从而促进区域协同发展和空间格局优化。正是因为世界不是线性的,发展朝着不同的方向开放,故“模式”研究才有其典型性意义。特定时期的国家空间化策略、项目安排与地域组织者、事件和规则之外的社会属性存在着千丝万缕的联系。本研究仅在一个结构过程的宏观框架内讨论,尚缺少对研究过程中众多能动主体与非正式安排在区域单元意义的剖析,这也是未来研究将进一步深入探讨的方向。

(感谢匿名评审专家对于本文相关概念、论证过程的重要意见与建议。意见与回复所讨论重要观点不仅供本文汲取养分,也将构筑研究进一步深化的着力点。)

原文始发于微信公众号(城市规划学刊upforum):【文章精选】“珠江模式”的转型:粤港澳大湾区国家空间化的结构过程 | 2025年第1期

规划问道

规划问道