导读

近年我国极端天气事件的频繁发生显著增加了城市安全的风险。深圳市受春季强对流、夏季热对流、龙舟水和台风等多种气象条件的共同影响,经常面临由“风、雨、洪、涝、潮”灾害叠加带来的挑战。2023年9月7日至8日,台风“海葵”引发的极端特大暴雨事件即为一个典型案例。尽管深圳市在此事件中成功地应对了降雨,避免了人员伤亡,并在灾后12小时内基本恢复了城市运行,但此次事件仍暴露出一些问题,如地下空间被淹、山体滑坡和生命线中断等次生和衍生灾害。本文旨在针对此次事件中暴露出的超大城市在应对极端暴雨灾害中遇到的问题,从城市规划和管理视角出发,提出系统完善的建议,以期为未来提升城市韧性提供参考。

本文字数:6330字

阅读时间:19分钟

作者 | 汤钟1、蔡婳婳2、刘豪1、刘枫1、张亮1

1、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司;2、中国城市规划设计研究院深圳分院

关键词

“9.7”特大极端暴雨、城市内涝、地下空间、韧性城市、平急两用

引 言

受全球气候变化和人类活动影响,近年来极端天气事件呈现趋多、趋频、趋强、趋广的态势,暴雨、洪涝、干旱等灾害的突发性、极端性、反常性越来越明显,突破历史纪录、颠覆传统认知的水旱灾害事件频繁出现,在城市范围内短历时暴雨强度和极端暴雨天数的急剧增加,汛期降雨、暴雨量、暴雨频次均呈上升趋势。习近平总书记指出,要把治理内涝作为保障城市安全发展的重要任务抓实抓好。

2021年,国务院颁布《关于加强城市内涝治理的实施意见》(国办发〔2021〕11号),强调城市内涝治理对于保障人民生命财产安全的重要性,并将其定位为重大民生和发展工程。该文件设定了2025年的具体目标和2035年的长远要求,为城市内涝治理提供了全面的指导框架,旨在提升城市安全水平和构建高品质的居住环境。

2022年5月,住房和城乡建设部联合国家发展改革委、水利部发布《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》,提出了20项工作任务,涵盖城市防洪排涝设施的全面排查、系统化建设、统筹体系建设、应急处置体系的完善以及实施保障的强化,明确了相关部门的责任分工。

由于深圳市受春季强对流、夏季热对流、龙舟水和台风等多种气象条件控制,容易遭受“风、雨、洪、涝、潮”灾害叠加,平均每年受 4 次台风影响,最多年份为 9 次。近年来暴雨愈发集中,强降水屡破纪录,且出现大风小雨、小风大雨的趋势。本文通过对深圳市“9.7”特大极端暴雨事件的案例分析,旨在为超大城市的防灾减灾和城市建设提供策略性建议,以应对未来可能的极端天气挑战。

深圳市“9.7”特大极端暴雨情况

2.1

整体情况

在2023年9月7日至8日期间,深圳市遭受了由台风“海葵”引发的极端特大暴雨事件[1]。此次暴雨是由台风低压环流、季风以及弱冷空气三者相互作用产生的“列车效应”所导致。该事件在降雨强度、持续时长以及影响范围方面均达到了历史极值,刷新了深圳市自1952年有气象记录以来的七项纪录[2]。此次极端降水引发了包括地下空间淹没、山体滑坡以及基础设施中断等一系列次生和衍生灾害。

2.2

降雨情况

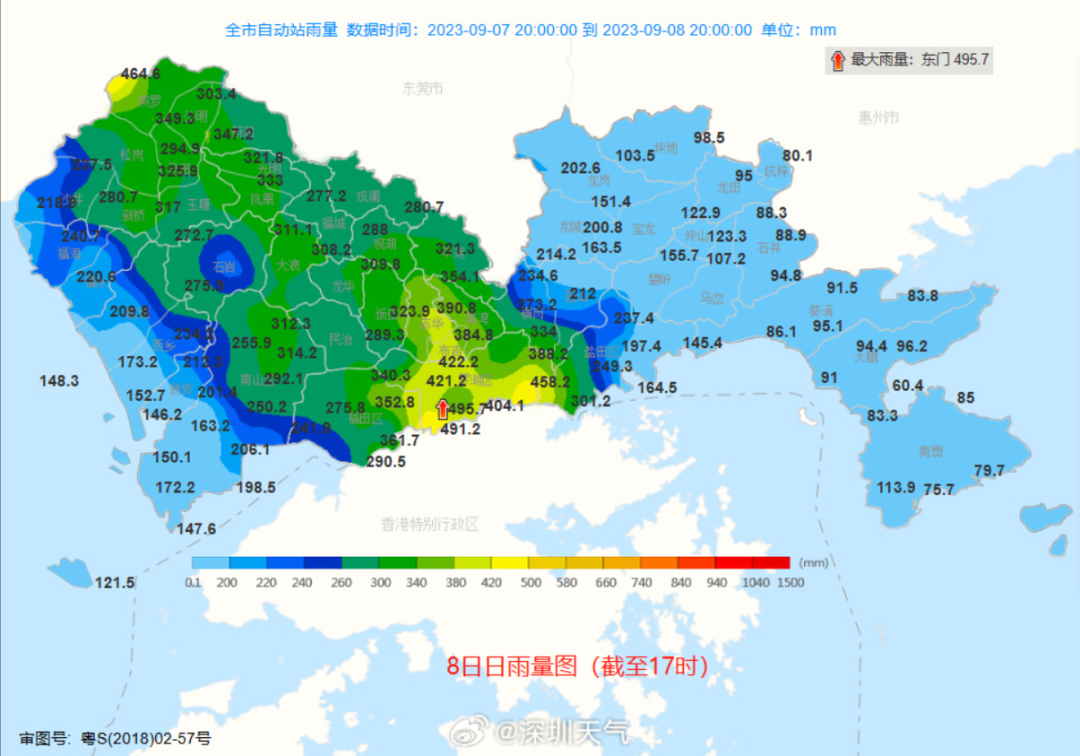

本次“9.7”特大极端暴雨“强度超强、持续时间超长、强降雨范围超大”,突如其来,毫无预兆,最大2 小时195.8 毫米、3 小时246.8 毫米、6 小时355.2 毫米、12 小时465.5 毫米、24 小时557.8 毫米、48 小时613.8 毫米、72 小时614.6 毫米。过程降水总量4.7 亿立方米(可装满14 个深圳水库)。

图1 24小时降雨量情况(数据来源:深圳气象局)

2.3

受灾情况

本次事件中,共计27条河流的水位超过了警戒线,33座水库的水位超出汛限,而深圳水库的水位更是超过了其设计容量,导致笋岗蓄滞洪区的启用。布吉河与龙岗河共有5处地点发生漫溢,罗湖及龙岗部分地区遭受严重水浸。黄阁路、清林路、龙翔大道以及龙岗大道等关键交通区域的局部淹没,严重影响了交通流通。罗湖火车站地区遭遇了严重的内涝灾害,其负一楼的进出站口遭到水淹。罗湖旧城区的地下空间亦遭受重创,老街地铁站因而被迫停运长达10天。此外,部分居民小区的地下配电设施遭受严重损坏,导致数百个小区面临断水断电的困境。

空间规划视角下的几点思考

3.1

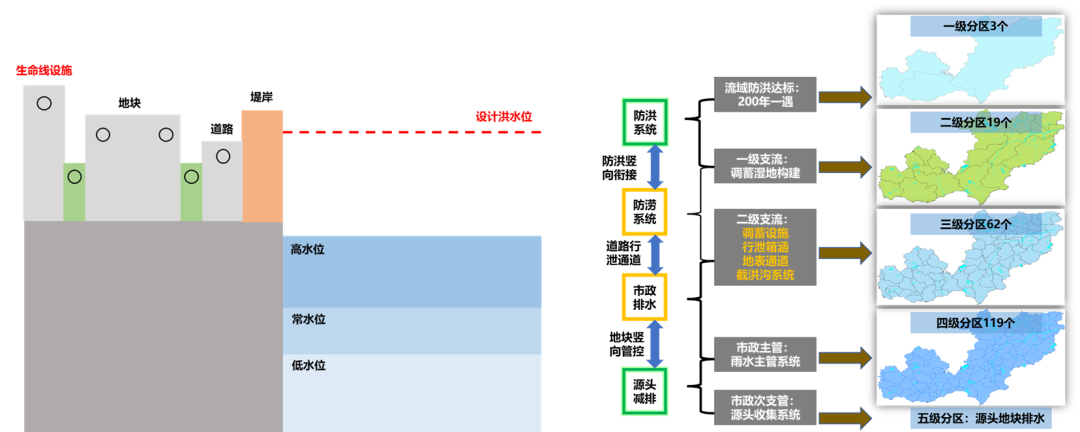

城市竖向:合理的城市竖向是形成

畅通排水系统的关键

在“9.7”特大极端暴雨事件中,部分区域的排水系统未能有效运作,主要原因在于城市开发建设过程中对竖向规划与内涝防治系统关系的忽视。以某地下车库被淹的住宅小区的案例为例,尽管该区域并非自然低洼地带,但由于竖向规划的不当,其地下车库入口位于道路的最低点,导致了大量雨水积聚。这一现象凸显了竖向规划在城市排水管理中的重要性。

因此,竖向规划的有效实施应涵盖多个层面[3]。在城市或流域尺度上,应特别关注沿河、沿江、沿海等排水风险区域的竖向管控,明确关键节点如抽排区、低洼区域、重要基础设施的竖向要求,并确保雨水汇水路径、排水口高程与雨水调蓄设施之间的合理衔接。在地块层面,应综合考虑河道设计水位、周边地块与道路高程、排水管渠系统等因素,以合理设定城市道路、绿地、居住区等的竖向条件,防止因局部低洼而形成新的积水点。此外,道路设计应避免形成锯齿状,以减少人为低洼点的形成,并在条件允许的情况下,将道路设计为地表行泄通道,以增强排水能力。

图2 城市竖向控制系统示意图

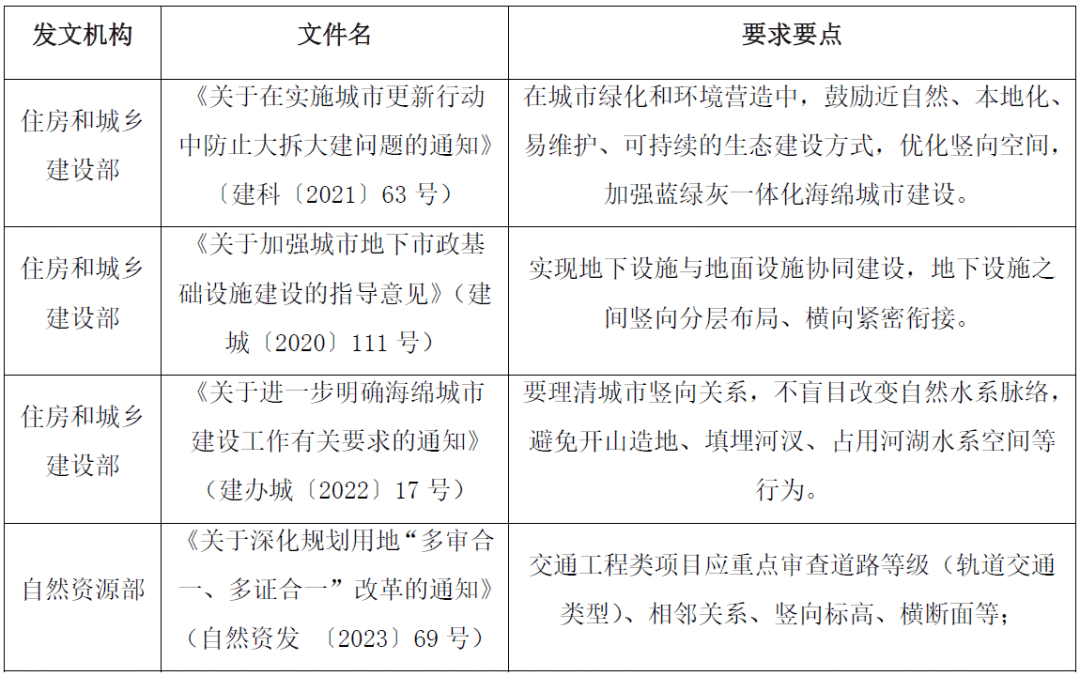

表1 城市竖向相关政策文件

3.2

地下空间:加强地下空间的应灾能力

地下空间的开发与利用显著扩展了城市建设的物理范围,并具备双重功能,即在常态下作为交通、停车和商业设施,紧急情况下则可作为防空掩体和避难所[4]。然而,在城市暴雨灾害中,地下空间因其低洼位置而成为受灾最严重的区域。本次暴雨中老城区的地下空间受灾尤为严重。罗湖部分区域的地下停车库遭遇水淹,且排水困难,加之地下空间内大规模的充电设施和电动汽车增加了安全风险。此外,许多小区的配电设施位于地下,一旦被淹,整栋建筑的供水供电将中断,且恢复缓慢。抽水泵等排涝设施的储备不足揭示了在地下空间的规划设计、应急预案和物资储备方面的缺陷[5]。

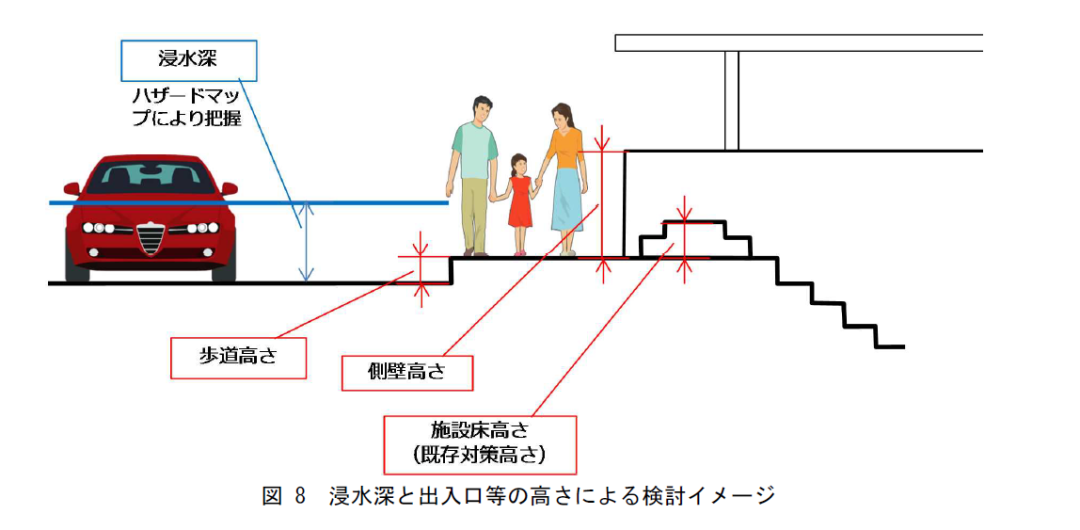

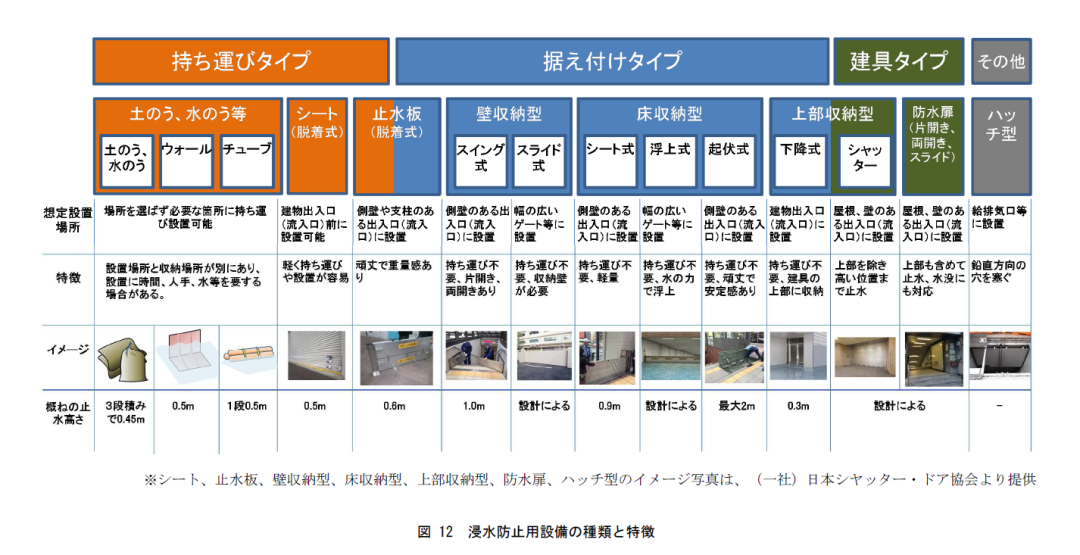

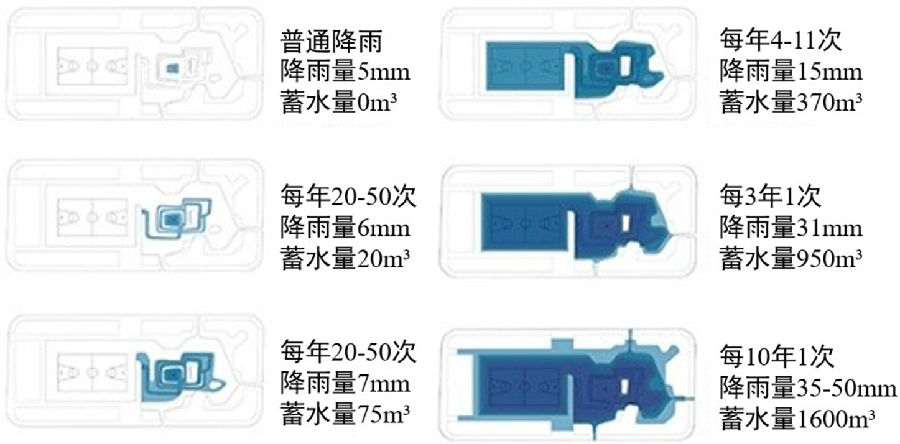

以地铁系统为例,地铁入口的设计高度应基于积水深度的数据,但实际操作中往往直接参照地面高度,忽略了积水的潜在影响。相比之下,日本在地下空间的防灾体系方面较为成熟,例如国土交通省制定的《地下空间淹没对策制定指南》等系列指南,以及东京都政府发布的《东京都地下空间淹没对策指南》均提供了宝贵的参考。

图3 来自《地下空间防淹没设备设施使用指南》

国内也有类似案例,福州的“筷子豪情”餐厅作为一个“防洪模范”,其主要的营业空间位于地下,自2015年台风灾害后,每年台风季节均能成功应对防洪挑战。餐厅的防灾措施包括常备沙袋、挡水板和抽水机等设备,并在接到极端降水预报时立即采取行动,如停止营业、构建挡水墙,并安排夜间值班,这些措施有效降低了积水带来的次生风险。

图4 福州筷子豪情防洪策略

因此,通过合理的防御措施和充分的准备,可以显著减轻地下空间在暴雨灾害中的脆弱性。因此,建议城市规划和应急管理中应充分考虑地下空间的特殊性质,借鉴国际先进经验,制定和实施更为有效的防灾措施。

3.3

城市建设:增加城市调蓄空间、

控制城市不透水率

在城市水文调蓄方面,本次强降雨事件凸显了城市绿地和水体在减轻洪涝灾害中的关键作用[6]。荔枝公园、大沙河及洪湖公园等城市调蓄空间在缓解洪水影响方面发挥了重要作用。这一现象强调了在城市开发过程中保留相对低洼区域作为调蓄空间的重要性。同时,它也揭示了旧城区等地区由于地面过度硬化而缺乏足够的生态调蓄空间的问题。虽然工程型调蓄池能够在一定程度上缓解问题,但其综合效益可能并非最佳。

图5 暴雨后的洪湖公园

深圳市的快速城市化导致了城市不透水率的大幅上升,这反映在林地和园地的减少、河湖的萎缩以及地表下渗的减少上。这些变化加速了径流的形成,使城市洪水过程线变得更高、更尖锐、更瘦削,并且使洪峰提前到来。短时间内汇集的雨水给地下排水管网带来了巨大的压力。

图6 罗湖区下垫面变化情况

模拟评估结果表明,高密度开发导致的不透水率增加会显著提升径流峰值。具体而言,完全不透水的下垫面(如大理石路面)的径流峰值可达到透水下垫面(如草地)的2.5倍。因此,城市规划和管理需要重视提高透水性表面面积,以及保护和优化城市绿地和水体,以增强城市对极端降雨事件的适应性和韧性[4]。

3.4

河道水系:因地制宜暗渠复明,

流域标准统一

本次降雨龙岗区黄阁路周边的爱联河和火车站附近的罗雨干渠等暗渠,尽管经过治理,在城市排水系统中发挥了关键作用,但在暴雨期间仍存在超负荷运作、管理维护复杂、缺乏亲水性等问题。这些问题突显了暗渠功能性的单一性,并在极端降雨事件中限制了其排水效能。

相比之下,明渠河道在极端降雨事件中能够通过利用周边公共空间扩大行洪断面,从而更有效地保障城市排水系统的安全。例如,韩国清溪川的案例以及深圳市近年来对木墩河和清水河等暗渠的复明整治项目,均取得了积极的成效。然而,城区内暗渠通常位于主干道下,复明工程面临一定挑战。因此,建议针对内涝风险区域内的暗渠实施因地制宜的复明策略,并考虑实施分级管控和适当的补偿机制。

图7 光明区木墩河暗渠复明效果

此外,河道整治中存在上下游标准不衔接的问题,如龙岗河下游段和深圳河上游段由于各种原因未能实现全流域标准的统一。提高河道防洪能力的综合措施是需要重点研究的课题。最终目标是构建一个能够确保“碧水畅流、江河安澜”的安全行洪通道,这是城市碧道规划的首要任务。

3.5

平急两用:探索“平急两用”水务基础设施

“平急两用”公共基础设施建设目前是国内城市的一大重点,即在公共基础设施的设计和建设中,融合日常功能与应急响应能力,以构建一个既能满足日常运营需求,又能在重大公共事件发生时迅速转换为应急用途的系统。例如,这类设施在常态下可服务于旅游、康养、休闲等活动,而在紧急情况下则可转换为隔离场所,用于应急隔离、临时安置和物资保障等。

在水务领域,同样存在将“平急两用”概念应用于基础设施的潜力,以实现功能的兼容性和多用性。国内部分城市为解决中心区域的排水问题,已规划了深层排水隧道。这类使用频率较低的设施可考虑采用“平急两用”的设计。例如,吉隆坡的SMART Tunnel隧道成功整合了防洪和交通两大功能。通过贮水池、旁路隧道和水库,该隧道能够分流大量洪水,防止其涌入主要交通干道,从而降低洪水水位,避免洪水泛滥。

此外,城市中心的蓄滞洪区和调蓄空间可以与公园、广场等公共空间结合建设,常态下作为市民休闲场所,应急状态下则用于蓄水。这种多功能的设计不仅提高了城市基础设施的效率和韧性,而且优化了土地和资源的利用,为城市可持续发展提供了新的视角。

图8 鹿特丹Benthemplein 水广场

3.6

预报预警:精细化短临预报,

发布积水风险图

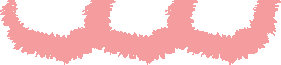

在气象预报预警领域,精准的预测对于灾害预防和响应至关重要[7]。以“海葵”台风为例,尽管气象学界普遍认识到其潜在的暴雨威胁,尤其是对广东和福建两省的影响,但精确预测暴雨发生的具体地点、时间和强度仍极具挑战性。深圳的极端暴雨事件,其特大暴雨带的宽度不足20公里,接近全球天气模式和AI模型的精度极限,因此难以被准确捕捉[8]。

为提升短临预报的精细化水平,并实现快速的模型评估,有必要识别出最危险的区域。在这种情况下,无需复杂的精细模拟,简单的降雨量与排水能力分析结合地形淹没分析即可。通过多途径快速发布潜在风险区域信息,可以有效地通知公众避免前往特定区域,并促使风险区域内的居民及时撤离,同时令三防部门提前做好准备,从而大幅减少潜在损失。

图9 日本大阪市风险图

在国内,北京、武汉和香港等城市已公开发布了城市积水内涝风险地图[9],但大多数城市由于种种原因尚未发布。尽管编制方法不尽相同,但目标一致,即提前警示风险,引导公众避让危险区域。针对积水风险图的编制[10],提出以下建议:

1.重点应在建成区,同时考虑郊区的山洪风险。

2.以小区域为管控单元,提供更精确的风险信息。

3.结合地图软件等LBS工具,发布公众版积水风险图。

4.技术力量不足的地区可依据水务运维部门的现场资料编制积水风险图。

5.有条件的城市在模拟时增加多种评估工况,如极端降雨和高潮位等极限情况。

通过综合应用先进技术和现场经验,可以显著提高城市积水风险图的精确度和实用性,从而为城市防灾减灾提供有力支持。

3.7

项目施工:强化风险预判,

不应影响区域排水能力

内涝区域与近期地下工程建设的两者之间存在较高重合度。可能的因素包括:一是地下工程的管理分散,导致在建设前未能充分评估潜在风险;二是部分工程存在“甩项工程”现象,即工程建设阻碍了区域排水通道,而规划的雨水通道未能实施。此外,施工期间未完成的工程可能会对未来结构安全构成威胁,同时,大量设施的水淹将导致巨额损失。因此,有必要结合风险预测,采取底线思维策略,提前做好相应的应急准备工作,以降低潜在风险并保障工程安全[11]。

3.8

应急管理:提高防灾意识,公开信息发布、

防治次生灾害

本次暴雨事件整体反应较为迅速,尽管某些环节表现出一定的混乱,尤其是连续应对“苏拉”台风和本次暴雨事件[12]。幸运的是,城市生命线系统未出现系统性风险。南方电网采取了“先供电,后抢修”的策略,调动了数百台发电车资源以供现场指挥部调配。罗湖区通过公开征集抽水泵,迅速获得了大量水泵资源。

然而,深圳市频繁的台风经历可能降低了公众的警惕性,许多小区虽处于风险区域,居民却缺乏认识。建议根据城市地形、模型评估结果、水系布局、历史内涝情况等因素,划定不同等级的风险区域。同时,在城市较高位置的较低风险区域划定专门的台风天停车区,并提前清空风险区域的地下空间。此外,各部门需提前规划和编制应急预案。

在降雨期间,尽管发送了大量预警短信,但针对性不足。建议针对不同风险区域提供定制化的提醒和指引,例如山体滑坡区域、低洼地带、暴雨中心区域和停水停电区域所需的指引应有所不同。

暴雨过后,城市进入恢复期,但山体滑坡和泥石流等次生灾害仍在持续。未来,类似的灾害可能会突然发生。因此,关键是针对每次事件中发现的问题进行修补和完善,做好充分准备以迎接未来的“压力测试”。这需要社会各界的共同努力。

未来工作建议

习近平总书记强调“无论规划、建设还是管理,都要把安全放在第一位”。在党的二十大报告中,强调了“打造宜居、韧性、智慧城市”的目标,凸显了城市安全在保障人民生命财产安全、促进改革发展与维护社会稳定中的核心地位。深圳市作为一个人口密集的超大型城市,其风险发生的可能性和潜在的破坏力均有所增加。在全球气候变化加剧的背景下,深圳市需深入探讨韧性城市的理念、策略、标准、措施及其机制,强化城市的韧性建设,确保城市安全,有效应对各种外部冲击,并迅速恢复正常运行。在内涝治理领域,不仅关注灾害应对,更强调城市的适应能力;同时,在重视刚性应对的基础上,更加强调人的参与、决策和应对能力。

参考文献(上滑查看全部)

*本文为2024中国城市规划年会论文

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

观点 | 在人民城市理念指引下建设韧性安全城市

点击图片阅读全文

学术报告 | 陈琳:从生态空间规划到生态空间治理—上海推进人与自然和谐共生的规划和实践

点击图片阅读全文

全国生态日×学术笔谈 | 学会城市生态规划专委会“气候变化背景下城市与自然生态环境的和谐并进途径”主题活动

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):理论研究 | 城市规划视角下对深圳“9.7”特大极端暴雨的几点思考

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)