█ 1、上海市职住关系和通勤特征分析研究|上海城市规划

微信公众号:上海城市规划杂志

本文基于2015年4月上海市公共交通卡刷卡数据,创建一般出行及虚拟换乘规则,建立上海轨道交通出行数据模型,并结合轨道交通网络空间数据模型,识别基于地铁出行的城市居民居住地、就业地和包括通勤时间、距离、空间分布等在内的通勤特征信息,并对典型就业中心和大型居住社区周边站点进行应用分析。

研究表明,基于地铁的通勤出行者有130多万持卡人,平均通勤时间为34.82 min,平均通勤距离为12.4 km;居住地在内环内、内外环间及外环外各站的持卡人相差不多,但就业地则有近2/3分布于内环内;通勤出行方向呈现明显的向心性;典型就业中心辐射范围广泛,平均通勤时间越往市中心越低;各大型居住社区的地铁通勤量相差很大,通勤去向并不集中于内环内。

摘录:典型地区通勤特征分析

4.1 典型就业中心分析

分析主要就业地站的通勤出行与通勤时间,识别去往4个就业地站的通勤出行并从中挑选出行量大于100的通勤OD进行可视化。

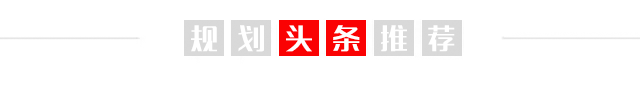

去往人民广场、淞虹路的通勤OD可视化图

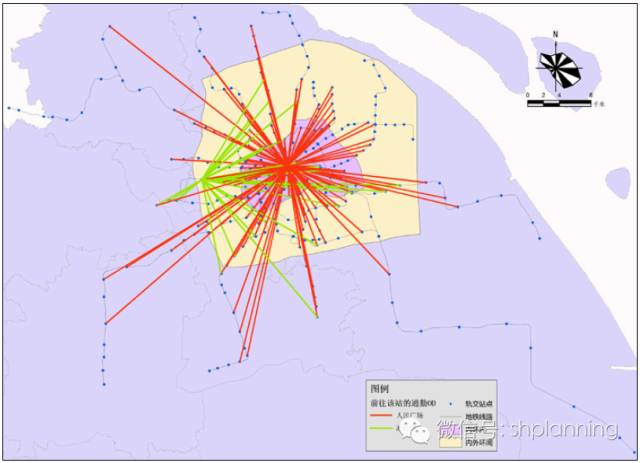

去往张江高科、漕河泾开发区的通勤OD可视化图

从通勤来源看,位于市中心的人民广场对全市各个方向的通勤吸引水平相当,辐射范围最广;漕河泾开发区辐射范围略小于人民广场,但其对西南方向的辐射性更强;张江高科类似于漕河泾开发区;而临空经济园区所在的淞虹路则相对辐射范围较小。

从通勤时间上看,到达内环内各就业站的平均通勤时间差距不大,内环外的漕河泾开发区、张江高科和淞虹路显著长于内环内的就业站。

4.2 大型居住社区分析

大居方面,识别从7个大型居住社区站点出发的通勤出行,并选取通勤出行量大于50的OD进行可视化。

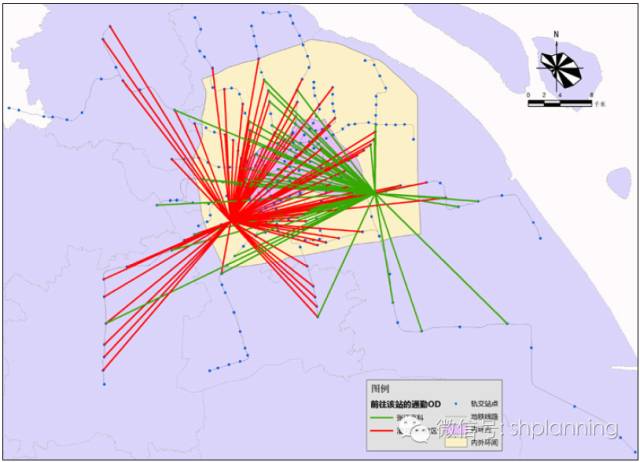

大居出发的通勤OD可视化图

结果显示,各大型居住社区站点出发的通勤出行方向各不相同,泗泾地区主要前往漕河泾开发区周边站点,周康航地区主要前往2号线地区诸如张江高科及陆家嘴地区,顾村地区主要前往7号线静安寺、长寿路附近,江桥地区则主要前往13号线的真北路及长寿路附近,地铁通勤量最高的是泗泾地区,显著高于其他3个大型居住社区。

这也反映了大型居住社区出行的主要方向并非完全是内环内,而是呈现了一定的就近就业特征。通勤时间上泗泾、江桥平均时耗较少于周康航、顾村,但四地均显著高于外环内的平均水平。

长按识别二维码,查看原文全文

█ 2、卢济威:特色活力区建设——城市更新的一个重要策略│焦点观察

微信公众号:规划中国

摘录:特色活力区的概念

特色活力区是由功能交混的城市要素紧凑集聚,以步行为脉络、公共空间为骨架组合而成,并且具有良好的可达性和环境特色。他是城市中社会学意义的微单元,也是城市结构中的有机组成部分。

特色活力区的特征

功能交混:实际上是功能空间交混,能提供人们在区域内活动的多样性,是城市活力的基础。功能交混应能形成市民多种行为系列的功能集聚,从而满足人们现代生活活动的需要。

步行:是指区域内以步行为主要联系方式,形成脉络。步行能促进零售商业,刺激随机消费,提升经济活力;步行能增加人们的交往提升社会活力;步行还能增进城市体验,提升文化活力。由于城市更新在老城中进行,原有车行交通框架的存在,步行脉络不得不综合运用地面、地下和空中立体系统。

公共空间:是包括步行系统在内、组织区域功能要素、提供市民公共生活活动的空间场所,这是区域的核心,也是城市最有活力的地方。活力区的公共空间不是建筑物外的剩余空间,也不是孤立的城市绿地,他是整合城市要素的积极空间,是活力区空间结构的骨架。

可达性:是集聚人的基础,区域活力的动力源。公交优先是可达性的首选,枢纽站的设置、停车场的安排是人流有序引入的必要条件。

特色:是提高区域竞争力的重要条件,提高城市文化活力的重要手段。活力区的特色更应重视以公共空间为骨架的空间结构组织,当然也要考虑色彩、地标等首发运用。

特色活力区的类型、规模与空间结构

类型:特色活力区都是功能交混的城市单元,根据活动单元的主导功能特征,可以分类为:城市中心区、交通枢纽区、公共活动区和特色环境区等。城市中心区包括不同级别的中心;交通枢纽区包括轨道站地区、码头地区、车站地区等;公共活动区包括商业区,商务区、文化娱乐区、会展区等;特色环境区包括历史文化保护区、滨水区等。

规模:特色活力区的规模,根据人性化的要求,以正常人的步行距离为依据,从活力区中心到边缘5分钟步行距离约400米为半径作圆,围合的面积约为50公顷,这个尺度与新城市主义的TND和TOD模式的规模尺度基本一致。在老城中城市更新的情况千变万化,其规模会受到实际需要与可能条件的限制,范围可能超出步行范围,也可能小到几公顷。

空间结构:空间结构是城市物质要素构成关系的特征。特色活力区属于微观尺度的城市空间,其空间结构不同于宏观城市规划的二维布局关系,而是以三维立体的(当然包含二维的)公共空间协同步行网络作为骨架整合区域内的功能要素空间而形成。公共空间随着时代的进展表现出越来越多样化,在空间位置上可能处在地面、地下和空中,在环境特征上可能是室外的也可能是室内的,在土地权属上可能是公有的也可能是私有的,这些都为活力区的空间结构丰富变化提供可能性,也为活力区创造特色环境提供充分的条件。

特色活力区的空间结构根据其公共空间的特征可分为三种类型:

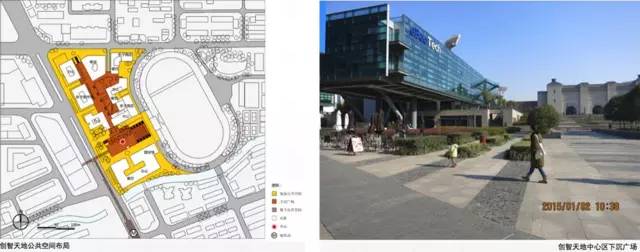

第一类是广场型结构,即以广场将活力区的城市要素整合成有机体,下沉广场和步行网络为骨架的结构是广场型空间结构常见模式,尤其当区域内有地铁站时更是如此,例如美国纽约当洛克菲勒中心,上海的创智天地中心区等,日本东京的惠比寿广场是加玻璃拱盖的下沉广场更有特色。日本东京六本木山城是立体公共空间作为骨架的空间结构,结合地形整合办公、居住、娱乐、休憩和文化设施,形成极具特色的城市综合体。

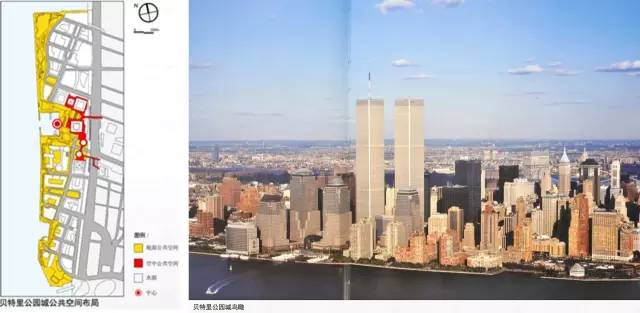

第二类是自然生态型结构,即以绿地、水体等整合城市功能要素。上海静安寺地区以静安公园开放绿地作为公共空间;纽约的贝特里公园城以绿地和水体作为公共空间;新加坡的海港湾和美国的巴尔的摩港区以水体作为公共空间。

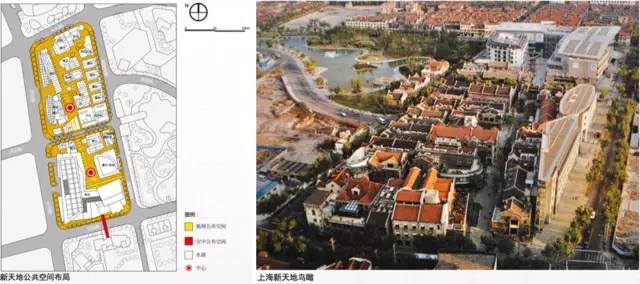

第三类是步行街型结构,例如上海新天地以地面的步行街区作为公共空间,日本横滨皇后广场是以空中的步行街作为公共空间整合高层群。

长按识别二维码,查看原文全文

█ 3、跟日本、台湾地区的城际铁路比,我们到底差在哪里?

微信公众号:新土地规划人

摘录:伴随着珠三角、长三角以及成渝地区的大规模城际铁路的规划建设,通过城际铁路强化区域城市间联系,带动沿线城市发展成为一种共识。

远的不说,就近举两个例子,看两张图片:

日本东海道新干线上的挂川站

“产业先导、协同互补”的台湾高铁

2016年3月,广佛肇城际铁路开通运营,但站点周边的土地开发进展却相对缓慢……

作为国内最早开展区域性TOD规划研究的项目,广东省出台了一系列政策支持珠三角城际计划,省长更是亲自督战,那么问题来了,何以日本、台湾地区建设的铁路能够有效带动沿线城市的产业和空间发展,而我们建设的城际铁路带动效果却低于预期?

问题的关键在于缺乏一个媒介将“铁路规划建设要求”与“城市规划发展要求”在恰当的时间相互反馈,相互优化,最终实现有机融合。

基于铁路和城市发展综合考虑的TOD(transit-oriented development,以公共交通为导向的开发)综合发展咨询无疑将是解决铁路与城市协同发展的最称职的媒介。通过TOD综合发展咨询,能够有效建立一个 “铁路规划建设管理体系”与“城市规划建设管理体系”之间相互反馈的工作机制。

长按识别二维码,查看原文全文,以及TOD综合发展重点关注的五个方面。

█ 4、《茅明睿:数据感知城市脉搏》——央视网大数据名人讲堂之城市大数据系列

微信公众号:cityif

演讲者:茅明睿 北京市城市规划设计研究院云平台创新中心秘书长;北京城市象限科技有限公司CEO;北京城市实验室(BCL)执行主任。

█ 5、【BCL2016】满满的年会集锦等你开启(几乎所有ppt)

微信公众号:北京城市实验室BCL

多个网友已经来信索取年会ppt,今天北京城市实验室向您赠送了一份年会大礼包,请尽快开启(几乎全部的年会PPT)

长按识别二维码,查看原文全文

█ 推广:面向规划实践的数据能力增强计划

国匠城&城市数据团

点击下图查看详细信息。本期研习社线上名额已满,线下继续开放报名。地点:上海市,赤峰路同济大学南校区。

规划人必备APP

安卓长按识别二维码安装

苹果商店搜索国匠城

点击阅读原文即可看日报

规划日报 | 城市随拍 | 业内交流

规划问道

规划问道