2049战略规划从何而来?

2000年左右,广州编制了国内首部战略规划——《广州城市总体发展概念规划》,开启我国战略规划编制的实践先河。此后十年间,全国各大城市掀起了一轮城市发展战略规划编制及研究的热潮。这一阶段的战略规划编制主要是回应全球化进程加速带来的未知环境刺激,在规划方法上大多是突显经济增长和空间外延式拓展。

2008年金融危机后,随着社会、经济与环境的根本转变,国家和城市进入战略转型期。尤其是近年来,在新型城镇化发展理念引领下,越来越多的城市重新思考如何提升城市发展内涵,关注城市发展的可持续性,于是战略规划的“战略”属性在更加长远的时间跨度和更加宏观的区域视野下被进一步放大。

2010年以来,北京、上海、深圳、武汉等城市都将目光投向了本世纪中叶,着手编制中长期战略规划(主要为2049规划)。

同2000年后的战略规划编制相比,2049战略规划已经不再局限于构建城市发展的理想蓝图,规划期限上也远远超越了当前城市总体规划和大多数部门规划的期限,成为引领城市长远价值观实现的统领性文件。新一轮战略规划的编制方法、理念正在发生着巨大转变。于是带来的问题是:2049年这一时间节点对于中国城市发展意味着什么?面对如此长的时间跨度和未来发展的诸多不确定性,2049规划应当如何把握“变”与“不变”?又应当采取怎样的技术路线进行应对?

GZPI在2015年承接了《湖北黄石2049远景战略规划》工作,该规划既是黄石处于转型跨越关键时期进行的长远谋划,同时也是作为武汉城市圈副中心城市对“武汉2049”做出的积极应对。结合项目实践,本文对以上问题谈几点认识。

2049对中国城市发展意味着什么?

2049是我国发展重要的远景目标年

实现中华民族伟大复兴是中华民族近代以来最伟大的梦想。2049年是“两个100年”的重要目标年之一。到新中国成立100年时(2049年)我国将建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。当前我国正处于十三五开局阶段,是进入“第一个100年”的攻坚阶段,此时着手谋划2049中长期战略规划,是为实现中国复兴之梦打下的坚实基础,具有深远意义。

2049年远景中国的发展状态与趋势

根据联合国、经合组织、世界银行等机构预测,远景中国经济规模在经历新常态平稳增长阶段后将逐步成为世界最大经济体。OECD预测:2060年中国经济总量占全球28%,是美国的1.6倍;卡内基和平基金会预测:2050年中国经济总量是美国的2倍。

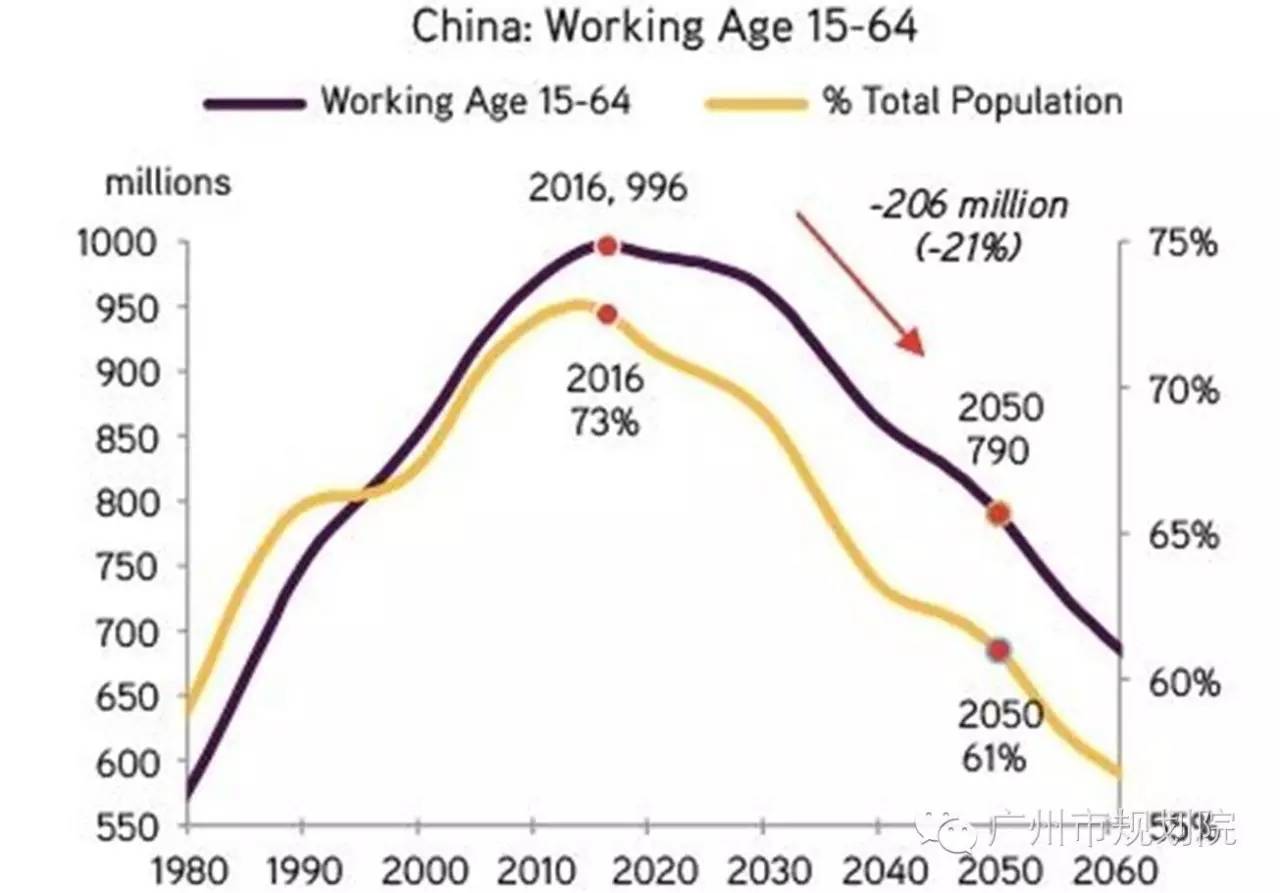

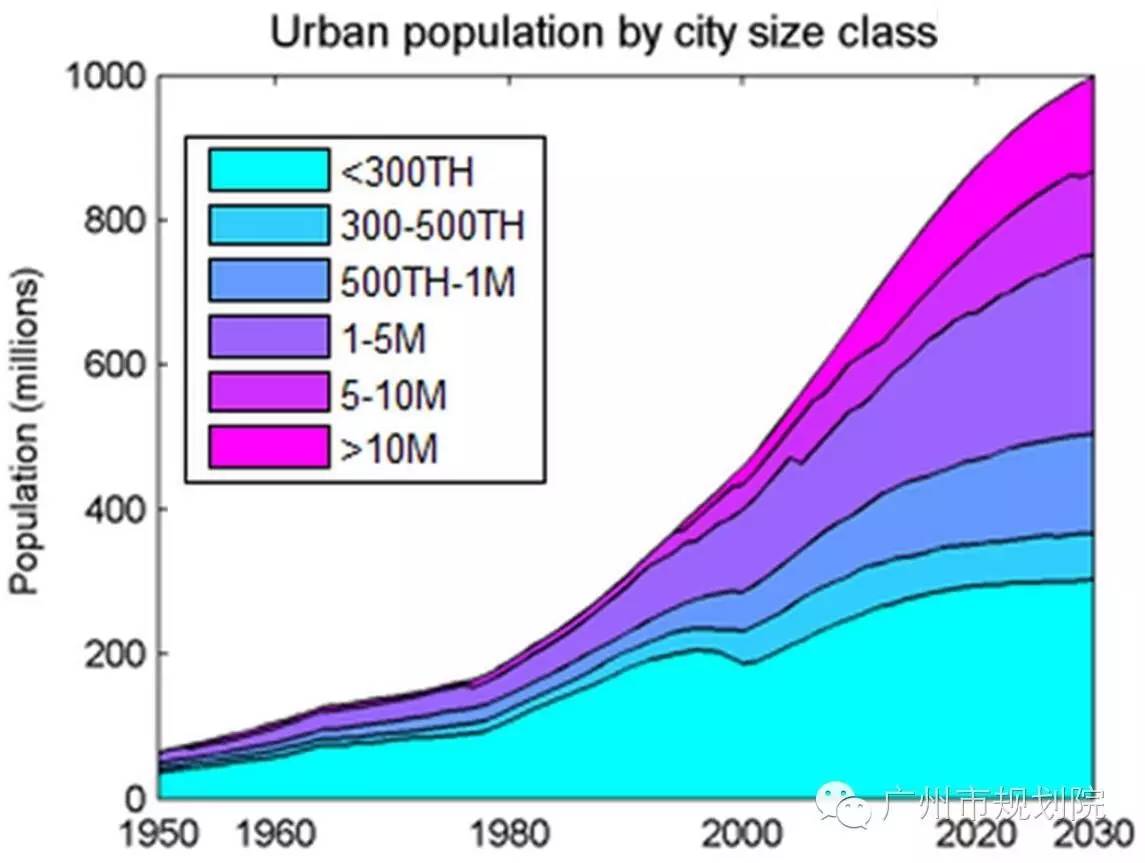

根据联合国世界人口变化预测(2011),我国人口增速预计2025年达到峰值,此后人口增速开始下降,到2050年约减少到13亿左右。未来城市化发展的谱系中,100-500万规模城市将是城镇化发展重点地区。

在空间格局方面,国家区域开发重点将从沿海逐步回归内陆。中央城市工作会议提出在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市,让中西部地区广大群众在家门口也能分享城镇化成果。长江中游城市群将成为未来国家重点培育的一个经济体和增长极。

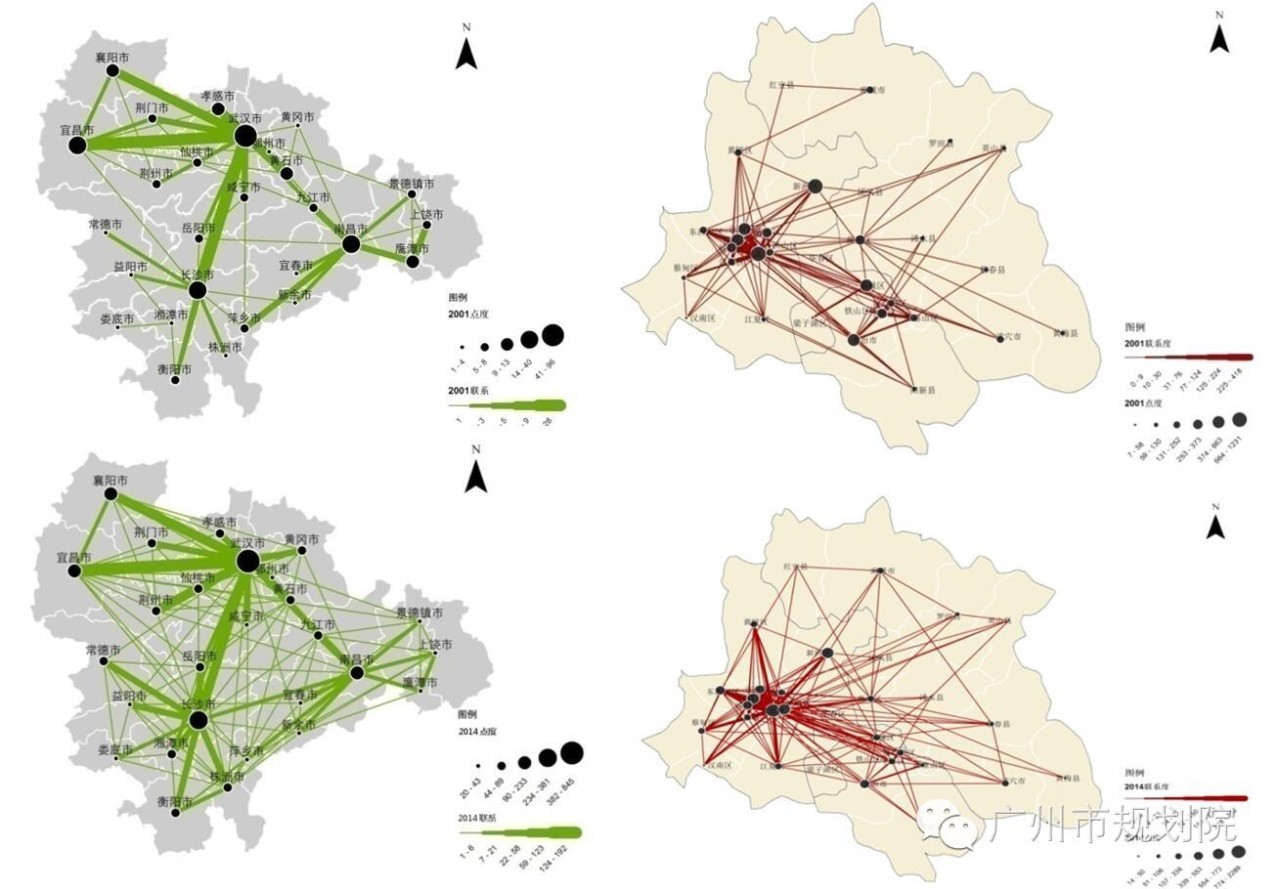

2001年和2014年长江中游城市群的对外联系点度分布

基于以上分析,2049,既是我国实现民族复兴伟大中国梦的重要时间节点,也是我国城市化发展进入稳定、协调、高质量的理想状态。尤其对于长江中游城市群而言,2049意味着这一区域各层次城市都将迎来格局重塑、转型跨越的机遇期。

经验借鉴

2049战略规划在编制方法和理念上可以借鉴西方可持续发展理念下的区域和城市中长期战略谋划,如芝加哥2040 、纽约2030、悉尼2030等,国内以上海2040、武汉2049等为代表。这一轮战略规划的共同点是:基于共识性城市长远价值观下的发展指引,从空间拓展向功能提升转变,从追求经济目标向以“人”为核心的综合目标转变。

国内典型中长期战略规划案例要点汇总

关键技术

(1)找准坐标,顺应城市发展的客观规律

2049年,距今33年的时间跨度。这对于一个城市而言,变化是巨大的。面对未来33年,如何把握城市发展中的“变”与“不变”?如何既体现城市建设的雄心壮志,又能充分尊重城市发展的客观规律?

这就需要找准坐标,审视更久远的历史纵深,放眼更广泛的空间视野,探寻黄石未来值得借鉴的城市样本。从这些城市发展的历程中反思教训,学习经验,找寻规律,聚焦方向。

摘自2014年联合国发布世界城市化发展报告

样本启示一:通过目标、指标约束各发展阶段 在坐标比对过程中,黄石2049充分借鉴了目标城市在城市管理过程中制定的约束指标或不同阶段达到的发展水平。并结合正在开展的“十三五”规划,形成一套分阶段可计量、可比较的城市发展指标体系。为远景目标的分阶段实施、评估提供依据。

样本启示二:区域视角重新审视眼前的“机遇”

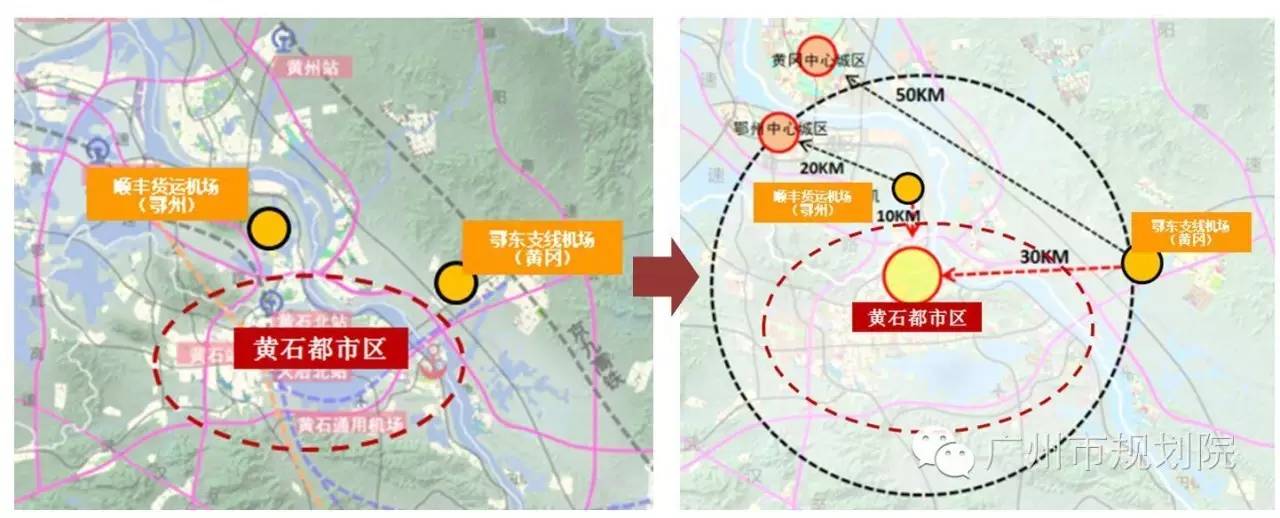

眼前的困惑:黄石所处的鄂东地区处于大别山、幕阜山、长江交汇的滨江河谷地区,受地理要素限制,城市可拓展空间相对有限。这导致最新确定选址的鄂东支线机场和顺丰货运机场(顺丰全国枢纽机场)项目无一落子黄石,分别选址在鄂州、黄冈。

对黄石的启示:如果从更大的区域层面看待机场选址可以发现,这正释放出“鄂东时代”到来的信号,面对普遍空间受限、基础薄弱的鄂东地区,未来以鄂东整体突围才是区域发展关键。进一步分析,机场选址在空间上仍围绕鄂东区域性中心城市黄石进行布局,黄石需正确认识并牢牢把握这一时期特征下的系列机遇!

(2)路径规划:情景导向下的发展抓手

远景战略规划首先应构建城市发展的共同长远价值观,并逐步指引当下的发展行为。因此,目标导向是远景战略规划的核心特征。此外,超常规的时间尺度下,情景导向是目标实现的重要抓手,需要关注不同阶段的发展路径,科学准确的趋势判断也十分重要。

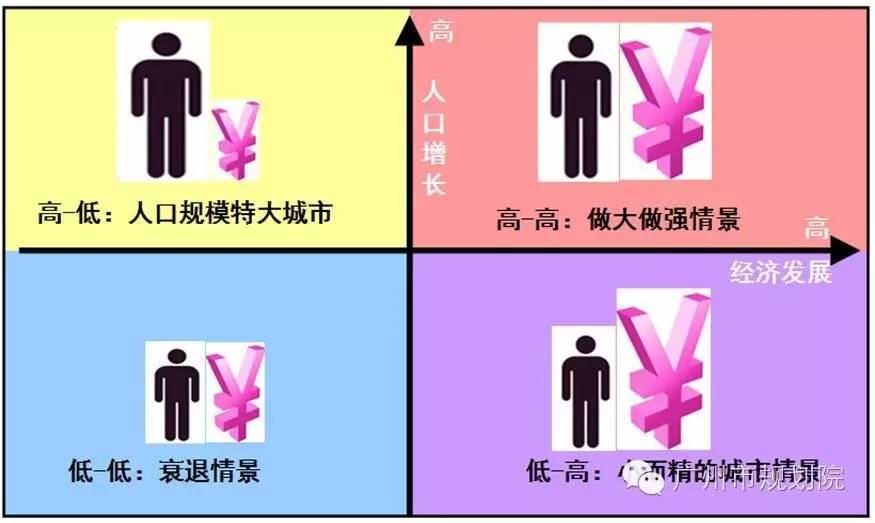

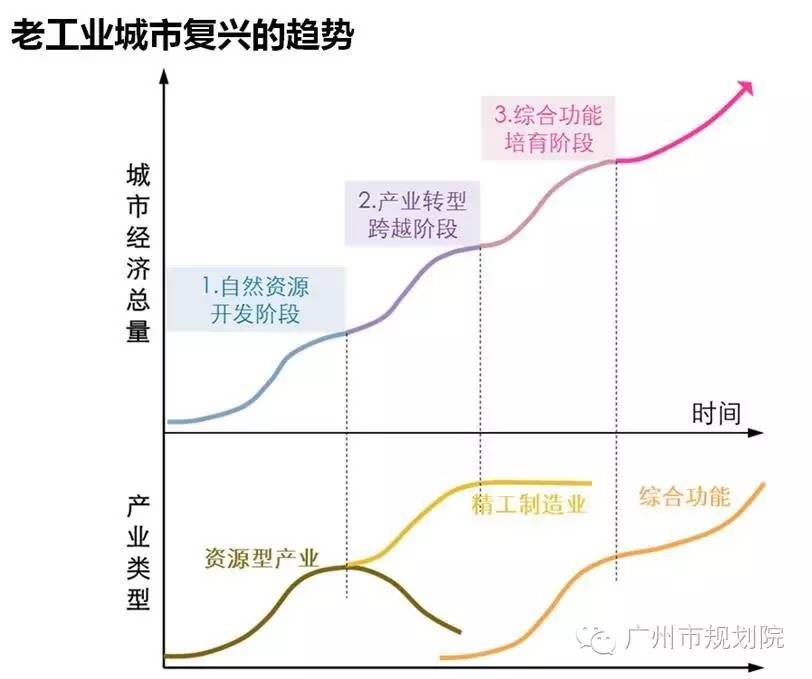

处于培育期的长江中游城市群,面临着多种发展可能,需对发展路径进行情景分析,以应对发展变化。因此,在黄石2049分析中引入了人口、经济两个维度的情景矩阵,并分别判断城市发展的阶段与路径可能。

根据区域发展的总体趋势,考虑了不同发展的情景应对。并将总体愿景分解为过程性的阶段目标指标进行约束,明确了发展的路径。此外,根据各部门职责,规划将发展战略细化为各个部门的具体任务,引导各部门2049专项规划编制。

(3)着眼区域,借助大数据重新认识城市网络

以区域发展的原则取代过去对城市孤立的关注,探寻区域和城市群的协同发展。这首先需要借助先进的技术手段,能够将复杂的区域发展变化客观反映出来。

规划通过大数据等新技术手段,就互联网数据、长江中游城市群企业分支数据等大数据分析了黄石所处的长江中游城市群区域发展的历程、趋势和前景,为城市—区域协同发展决策提供了技术支撑。

2001、2013年长江中游城市群、武鄂黄黄城市密集区企业联系

2001、2013年武鄂黄黄城市密集区企业分支结构

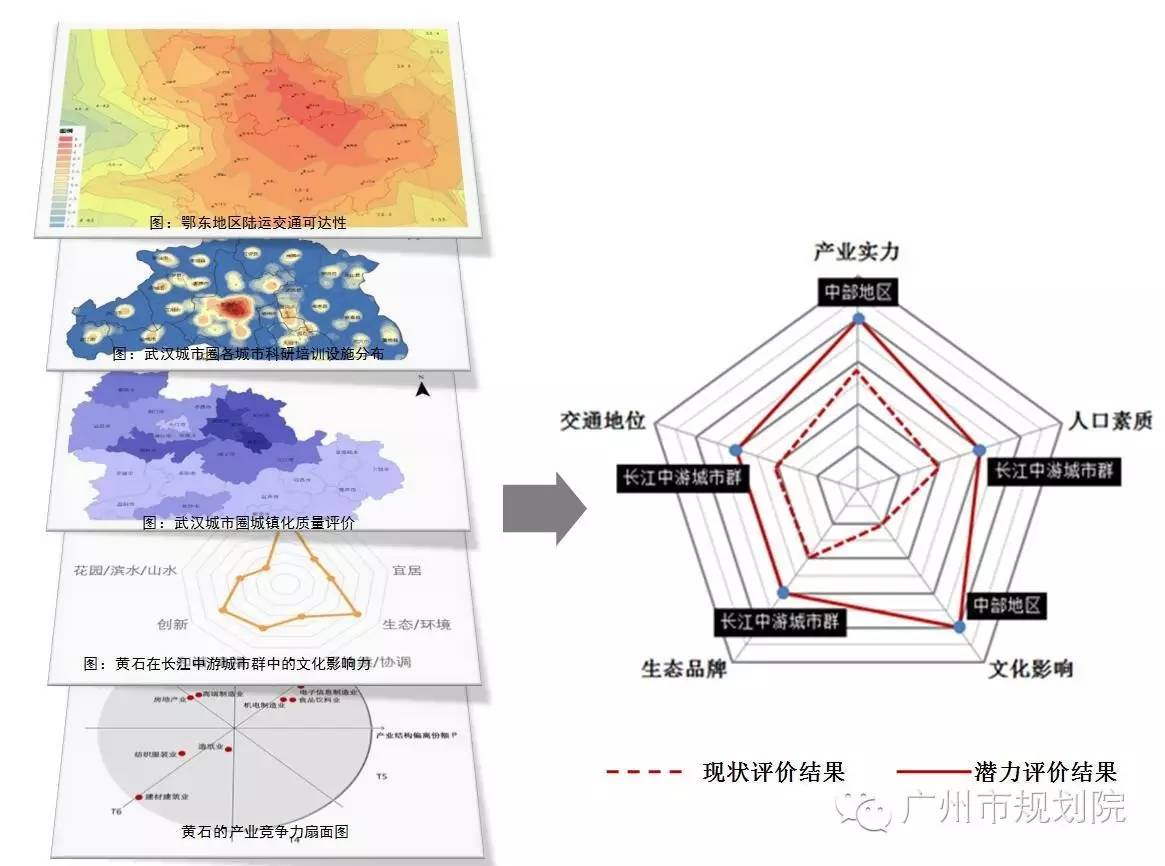

在分析区域联系变化趋势的同时,采取定量与定性结合的方法,尝试运用了城市相关词频、语义的网络搜索数据分析,从不同角度评价了黄石产业、人口、生态、文化、交通等五个方面在不同区域尺度的比较优势与发展潜力,为城市发展动力与核心竞争力塑造提供科学依据。

(4)众筹共编,凝聚广泛的社会共识

走出“精英规划”的编制模式,将2049转化为城市各界的共同愿景。规划采取“众筹共编”的思路,多视角、多层次调动专家、媒体、公众、企业、政府多方全程参与,使2049成为凝聚最广泛社会共识的窗口。

其中,专家高峰论坛的顺利召开,不仅为黄石未来发展开拓了视野和思路,还引起了诸多专家、学者对黄石在长江中游城市群层面转型跨越发展雄心的关注与共鸣。2015年7月中国城市发展大会上,便有专家在主题报告中以黄石及黄鄂黄区域举例论述,并对发展态势和前景给予了充分肯定。

随“一带一路”战略实施,中国“一江春水向东流”的态势将会改变,变成“一根扁担挑两头”。以武汉为核心的长江中游城市群的战略地位意味着什么?扁担的支点。整合中国的东与西,连接中国的陆与海。

“长江中游城市群,以武汉城市圈和武鄂黄黄城市密集区形成也许不必到2049年”。

——同济大学 陈秉钊 教授

此外,在公众参与过程中,通过网络、报刊、电视、问卷等渠道收集整理了近3000份公众建议。2015年8月,黄石2049远景战略研究市民论坛系列活动陆续展开。多方式互动,零距离对话,黄石掀起全城热议2049的强大气场。

未来展望

随着我国城镇化发展进入新阶段,各个城市将越来越重视中长期战略谋划。

面对更为长远的规划期限,尤其需要遵循城市发展的基本规律,秉持科学发展理念,才能看清前进方向、聚力前行。

黄石2049远景战略实践所探索的技术方法、规划内容、实施保障等可为同类项目提供一定的参考。未来,在我国空间规划体系重构的过程中,城市远景发展战略也将是重要一环。

项目组成员:李洪斌、何冬华、杨箐丛、霍子文、赵颖、邱杰华、潘隆苏、李乔琳、刘中毅 华南理工大学大数据专题团队:赵渺希、徐高峰、郭振松、黄俊浩、钟烨 本文作者:李洪斌(GZPI副总规划师、规划设计一所所长)、霍子文(规划设计一所规划师)、杨箐丛(规划设计一所主创规划师)、李乔琳(规划设计一所助理规划师) 图文编辑:GZPI办公室

本文GZPI原创,转载请联系本号授权,更多深度请关注:

规划问道

规划问道