BOUT THE AUTHOR

关于作者

赵洪彬:河南人,中规院交通院工程师;同济本,规划硕,幺四始留院工作;入榆次,过并州,三进三出到锦城;下羊城,进川滇,全国科研技能现;画轨网,做预测,还给规划做配合;可正经,能打诨;高智美颜好青年。

导读

今天的道路网模式、宽度和街区尺度是怎么形成的?本篇追溯了从传统的栅格路网到2002年新提出的“融合式路网”的发展过程,并比较了不同路网模式的方便性、安全性、步行方便性和成本等。

上篇:路网布局的演变

1.1.1 道路分类起源

在城市尚未形成机动化的早期时代,街道网络分级的理念在希腊和罗马的城镇规划中开始出现,其分类的主要依据是道路的尺度特征。罗马城市中,如庞贝,Decumanus是东西向宽度达到12.2米的“一级街道”; Cardo是南北向宽度达到6米的“二级街道”;Vicinae是宽度4.5米的“三级街道”。考虑到地形的多变,在一些城市中Decumanus是通常是主要街道,Cardo是次要街道,但由于Cardo maximus属于商业性道路,因此其是城市中最主要的道路。Decumanus允许双向的车流,Cardo通常只允许单向,Vicinae只允许牛马等动物,更窄的只允许行人通过的街道在希腊和罗马城市中都有设置。特殊情况下:货车、战车通过时主要街道衔接的限制主要是由于街道自身宽度的影响而不是缺乏联系,这种方法与当代的渗透思想是很像的。

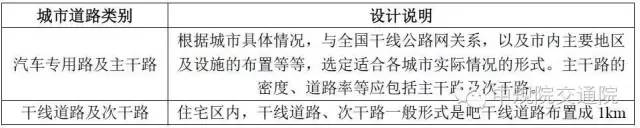

图 1‑1突尼斯麦地那的街道级配样例

在公元后1000年间的阿拉伯伊斯兰地区,一些城市有着更为严格的街道等级分类,例如突尼斯、马拉喀什、大马士革等。在这些城市中,街道等级分为四个层次,从宽度在1.84~2米之间最低级的Cul-de-sac,第三级地方性道路,接着通常是围合一个居住地区的第二级道路,最后到第一级的干线道路,通常跨越城市中心,通向城市大门。这些干线要求宽度至少可以容纳两个负载的动物通过,宽度在3.25~3.5米之间。这种道路分级组织的模式在阿拉伯伊斯兰传统里普遍应用,即便是那些按照统一的网格所布局的希腊或者罗马,在后来都被伊斯兰征服者和居民改变了,例如大马士革。

1.1.2 城市机动化的发展

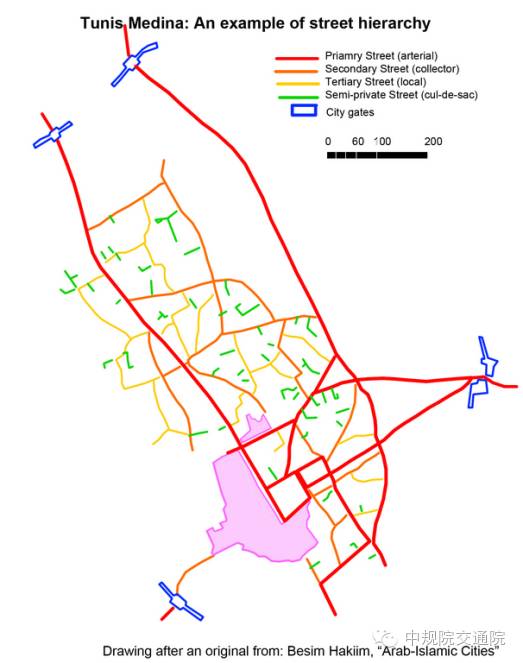

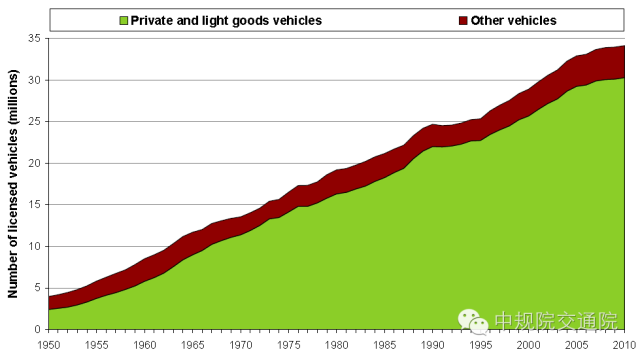

二战之后,欧美一些国家都进入了机动化快速发展的时期。尤其是在1960s左右,都经历了爆发式的增长,美国机动车数量更是在1960年之后保持了长达30年的高速增长,成为车轮上的国家。

图 1‑2英国已注册的机动车数量发展历史

图 1‑3美国注册的驾驶员、机动车和人口发展历史

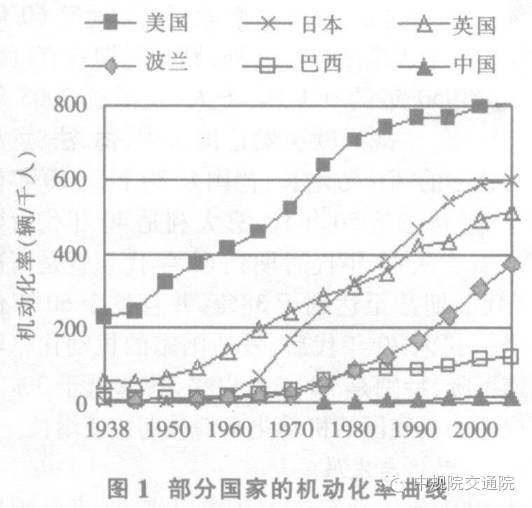

图 1‑4一些国家的机动化率曲线

机动车爆炸式的增长,带来了旺盛的交通需求,给城市道路网络增加了巨大的交通压力,同时也引起了规划师新的思考,开始对城市路网布局模式进行改动。

1.1.3 路网布局的演变

1.1.3.1 传统栅格路网

方格路网(Grid Plan)

城市街区(City block/Urban block)是城市规划和设计的中心元素。街区是被街道包围的最小城市区域,用来建造房屋和街道,形成城市肌理的基础单元,可以再分为任意数量、更小的私人地产。大多数城市具有或大或小、形态各异的城市街区,许多工业化前期的欧洲、亚洲、中东的核心城市都趋向于不规则的城市街道形态和城市街区。这种基于城市街区所形成的道路网络布局就是方格路网布局(Grid Plan)。

图 1‑5传统的城市街区

由于不同城市方格网规划中街道间距差异较大,甚至一个城市中不同区域的差异也很大,因此很难去归纳城市街区的尺度。然而,一些城市的街区大小具有一定的参考价值,如波特兰、休斯顿、萨卡拉门多的标准方形地块边长分别是79m,100m,120m(从街道的中心线算起)。长方形的街区则有相当大的宽度和长度范围,曼哈顿的标准地块是80m×270m,在美国一些其他的城市中,标准地块边长可能达到200m。埃德蒙顿的地块是170m×100m。墨尔本中部的地块是200m×100m,用较窄的街道在原始正方形地块的中心划分得来的。

许多世界级城市大都随时间推移而自然生长,并非一开始就经过规划。纽约在1811年的参照费城的样例,采用大规模方格网的规划。到20世纪中期,这种均匀的、直线型地块的规划思想几乎完全消退,自由式的布局开始占据上风,各城市逐渐开始采用随机大小的地块,或者曲线或者非正交的地块,相应的出现了新的道路网络布局模式。

超大街区路网(Super block)

从建筑和城市规划领域的现代主义中发起的超大街区路网在20世纪早中期非常流行。超大街区比传统的城市街区要大,具有较大的建筑后退,街区通常被宽大且高速的干线或者环线围绕,而不是地方性道路。超大街区通常在近郊或规划过的城市中出现,是20世纪中期城市更新的结果,用街道分级代替了传统的方格网。在近郊的居住区,超大街区的内部通常被Cul-de-sac(断头路)或者环状道路服务。超大街区在混合了公共机构、教育、休闲和企业的城市中心地区都可以找到,不仅是用作居住区。

图 1‑6 Milton Keynes的超大街区与路网

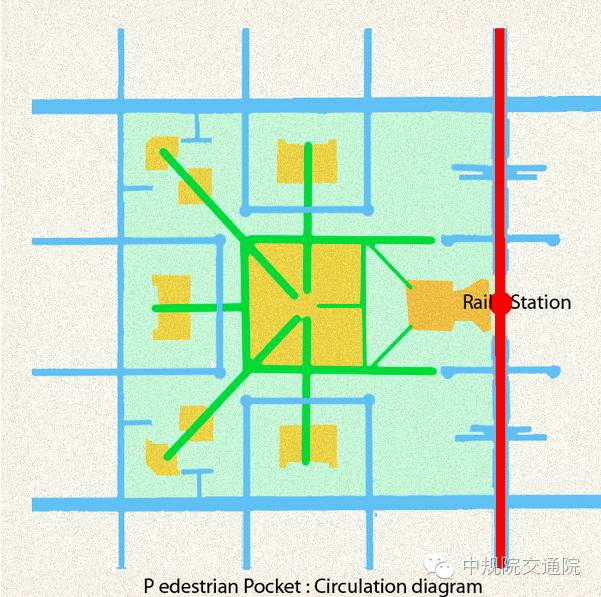

Clarence Perry认为超大街区以及邻里单位相关思想的运用,提供开放广场和其他空间为居民的社交服务,可以更好地组织空间从而使其对行人友好。1989年提出的“行人口袋”式设计,同样是出于方便行人移动和社交的目的。设计中超大街区相当于9个正常的城市街区,围绕在一个轻轨站点和一个中央开场空间。其路网包括一个基础且相对独立的高密度行人路网,弥补了机动车网络的不足,小汽车只能通过三个环道进出。“行人口袋”超大街区设计不同于Perry的思想,杜绝了机动车在路网中的渗透。

图 1‑7行人口袋的设计(蓝色:街道;绿色:小路;黄色:开敞空间;红色:轨道交通)

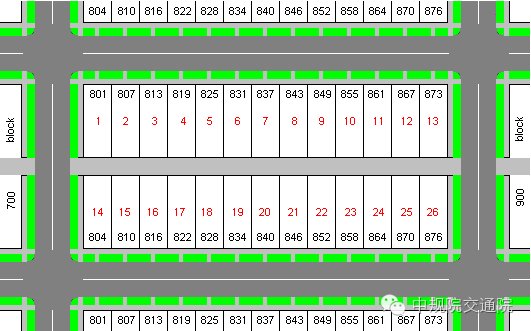

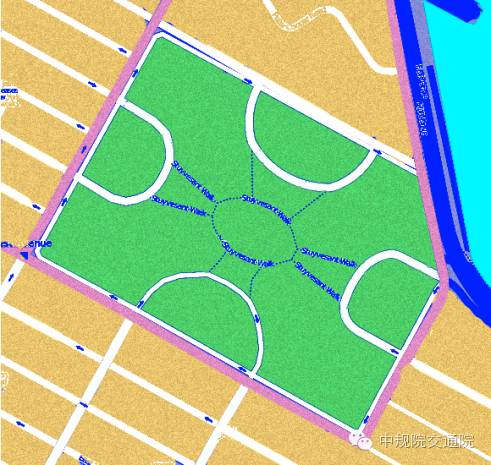

在1930s,超大街区在美国城市更新的公共房屋项目中经常被使用,通过采用超大街区,这些房屋项目消除了与“贫民窟”联系紧密的Back alley。采用超大街区的住房项目,比如Stuyvesant,探索了汽车与行人通行的分离,增强了邻里单元内的宁静并降低了内部交通事故风险。2003年,在德国弗莱堡的铁路郊区Vauban也建造成了类似的街区,其超大街区的路网中主要包括有中心的行人脊骨道路和少量的窄环路以及Cul-de-sac。

图 1‑8纽约史岱文森社区的道路结构

1.1.3.2 雷德朋式路网

著名城市规划师和建筑师克拉伦斯·斯坦(Clarence Stein)与亨利·赖特Henry Wright)于1928年在美国新泽西州规划建设的雷德朋新镇采用了新的道路功能分类体系。它充分考虑了私人汽车对现代城市生活的影响,开创了一种全新的居住区和街道布局模式。首次将居住区道路按功能划分为若干等级,提出了树状的道路系统以及尽端路结构,在保障机动车流畅通的同时减少了过境交通对居住区的干扰。采用了人车分离的道路系统以创造出积极的邻里社交空间,这在当时被认为是解决人车冲突的理想方式。克拉伦斯·斯坦后来将这一整套的居住区规划思想称之为雷德朋体系。

图 1‑9雷德朋式路网层级划分

1.1.3.3 融合式路网

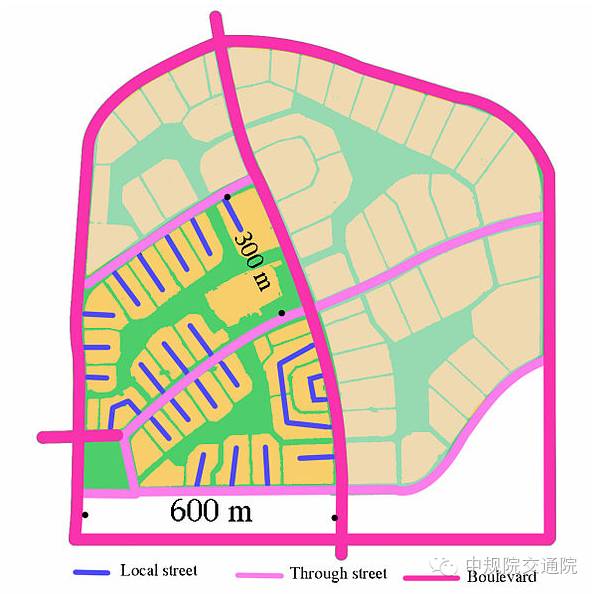

融合式路网(Fused Grid)最早于2002年被提出,并被应用于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市(2006年)以及安大略省Stratford市(2004年)。融合型路网结合了两种知名且常用的路网模式——传统栅格(Grid)模式和雷德朋(Radburn)模式——的优缺点,将其整合为一个完整的模式。

图 1‑10融合式路网结构和相应道路层级

融合型路网代表了目前两种相对立的路网设计实践的进化。它包含了两者的所有元素,成为一种能够解决现有移动性、成本和环境影响问题的新型路网模式。

1.1.3.4 路网模式对比

从传统的栅格路网到雷德朋体系路网再到融合式路网,其中的规划理念发生了不断的变化,机动车的快速发展要求道路网络布局不断调整来解决其带来的交通需求以及人车之间的矛盾。总体的趋势是逐步通过调整路网布局来体现道路等级,用更加专业的道路去服务机动车,既保证了邻里单位外部通过性交通的效率,也保证了邻里单位内部地方性出行的安静、安全,从而达到和谐统一。

表 1‑1三种路网的综合对比

|

项目 |

传统栅格路网 |

超级街区路网 |

融合型路网 |

|

移动性(延迟得分) |

127 |

132 |

100 |

|

交通安全(可能碰撞车祸数) |

2.55 |

1.46 |

1 |

|

步行方便程度(步行量) |

111 |

143 |

|

|

场地兼容性() |

高 |

||

|

地面穿透性(不可渗透区域) |

39% |

35.8% |

34.7% |

|

开发和市政成本 |

最低 |

高出12% |

下篇:国外城市道路级配与功能

1.1.1美国

1.1.1.1 发展历史

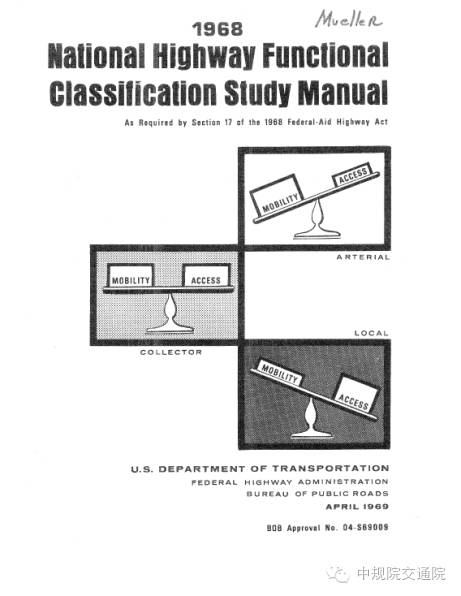

美国开展了两次全国性的道路功能分类研究,第一次在1969~1971年间,根据1968年版《全国道路功能分类研究手册》(1968 NationalHighway Functional Classification Study Manual)中的标准和过程,形成了当时的道路功能分类;第二次研究根据1979~1990年间的《全国道路功能分类及需求研究手册》(National Highway-Functional Classification and Needs Study Manual)展开。第二次研究中采用了与第一次相同的功能分类和基础标准,但研究对象是1990年规划的道路设施情况。基于这两次全国性的研究,形成了上述美国公路与城市道路几何设计的相关规范。

图 1‑11 1968 National Highway Functional Classification Study Manual(图片来源:The book)

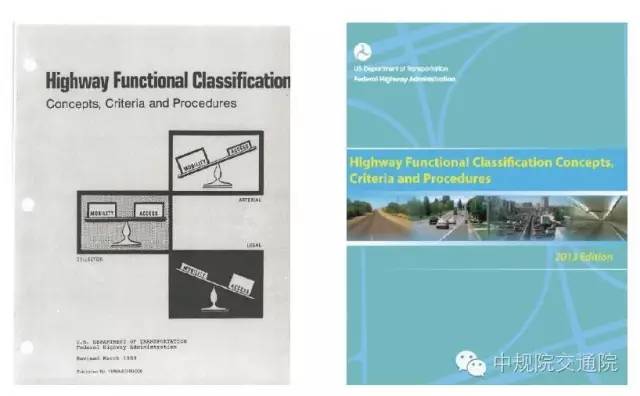

1968年版《全国道路功能分类研究手册》发布之后,美国联邦公路局(Federal Highway Administration ,FHWA)于1971年将其改编为《道路功能分类:理念,标准和过程》(Highway Functional Classification Concepts, Criteria and Procedures,以下),为1973年联邦援助道路法案的修订和联邦援助道路系统的更新提供道路功能分类的相关标准。在日后的修订中都以1971年版《道路功能分类》为基础进行了更新。首先于1989年进行了部分内容的修改;之后在2008年,考虑到将对Highway PerformanceMonitoring System 2010,HPMS2010进行的评估,采用2010年的城市边界与调查数据对1989年版本进行修订。目前,最新版本于2013年编写完成,对道路进行了更为详细的分类,相应道路的里程比例和承担的机动车周转量也有细微调整,但整体上的道路功能分类依然保持了干线道路系统、集散道路系统和地方道路系统的大类划分。

图 1‑12 Highway Functional Classification Concepts, Criteria and Procedures1989年版与2013年版(图片来源:The book)

1.1.1.2 功能分类

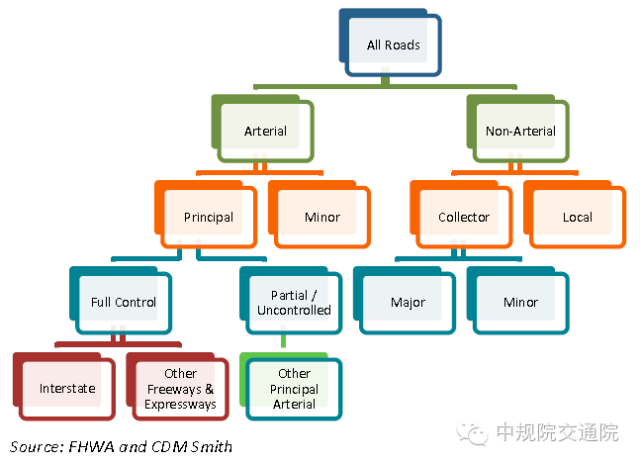

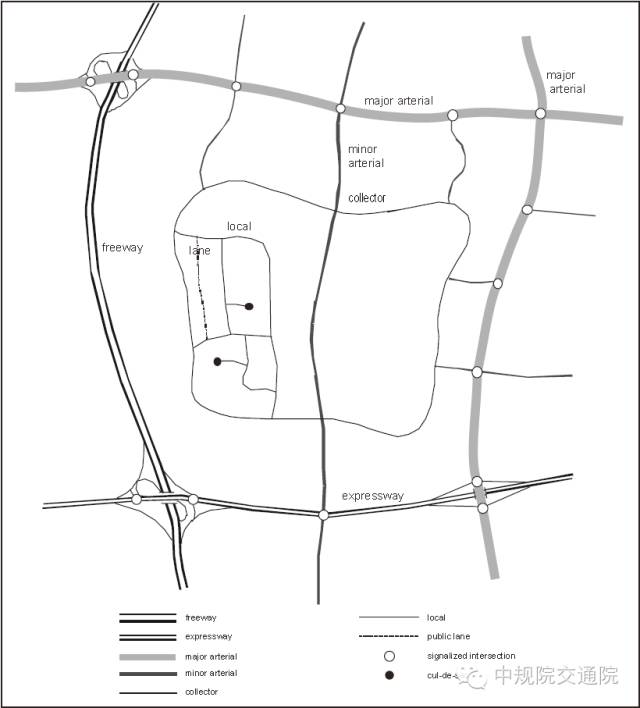

根据2013版的《道路功能分类》,FHWA首次将城市地区和农村地区的道路系统进行了统一,将美国的道路划分为干线道路系统、集散道路系统和地方道路系统三大类。其中,对于干线道路系统,将其细分为主要干线道路和次要干线道路,又将主要干线道路分为州际公路、其他高快速路和其他主要干线道路;对于集散道路系统,将其细分为主要集散道路和次要集散道路,最终形成了三大类七小类的道路功能分类体系。不同子类的道路,按照其所在州城市化的程度(可以分为Rural States,少于75%的人口居住在城市中心和Urban States)和所在地的区位,其功能定义和相应的指标都有所不同。

图 1‑13美国道路划分示意图

图 1‑13美国道路划分示意图

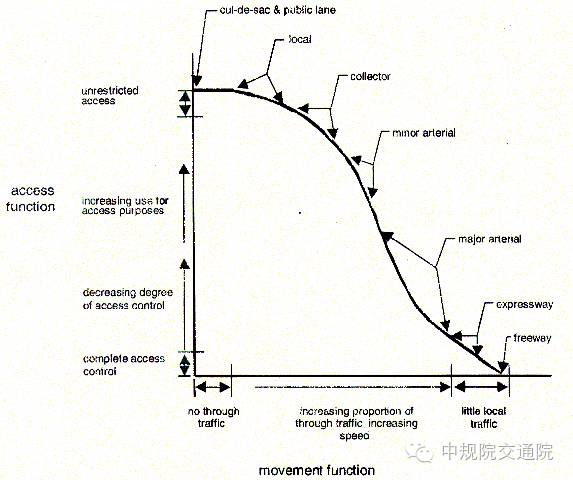

干线道路系统(Arterial System)

主要干线道路系统是服务于城市重要活动中心,具有最高的交通量与最长的出行距离,并用最少的里程承担较高比例交通周转量的道路网络。主要干线道路系统承担了大部分进出城市的交通、大部分绕过中心城的通过性交通,以及重要区域之间的交通,例如:CBD与城郊居住区之间、主要的市内社区之间、主要的郊区中心之间。此外其还承担了重要区域之间或者城际间的公交线路。考虑到被主要干线道路系统所服务的交通需要不间断的高速行驶,因此主要干线道路大部分是全控或半控制的道路,但对出入的控制并不是界定该类道路的主要依据。主要干线道路的间距与交通产生点的密度有密切的关系,一般情况下,在CBD地区间距是1.6km,在郊区边缘可以是8km。以下是主要干线道路系统的子类划分:

1)州际公路(Interstates)是主要干线道路系统的最高等级,被建设为承担高机动性和长距离出行的道路。由于其始建于1950s,州际公路系统是只提供有限的出入的优先网络,在连接美国主要城市地区时提供了高水平的移动性。

2)其他高快速路(Other Freeways &Expressways)与州际公路类似,对城市具有物理性的分割作用,只能通过上下匝道或者有限的平面交叉口驶入驶出。该类道路被建设为高移动性的道路,道路两侧的用地不能被其所直接服务。

3)其他主要干线道路(Other Principal Arterials)这类道路服务于大都市地区的主要中心,提供较高等级的移动性以快速穿过乡村地区。与前两类主要干线道路不同,其相邻的用地可以直接被服务。

次要干线道路系统是加强主要干线道路系统间联系的网络,服务于中等距离且对机动效率要求不高的出行,其服务范围比主要干线道路系统要小。相比于主要干线道路,提供机动性较低但更注重可达性的交通服务,但其可达性仍不渗透到邻里单位中,主要用来满足社区间的交通出行。次要干线道路的间距在CBD地区可以是200m到800m之间,边缘区是3.2~4.8km之间,在发达地区不应该大于1.6km。该类道路还承担地方性公交线路,其道路组成包括未被划分为主要干线道路的所有干线道路设施。

集散道路系统(Collector Streets System)不同于干线道路系统,集散街道可以渗透到邻里单位中,将干线道路所汇集的交通分散到位于集散道路或地方道路的目的地上。反过来,集散道路也将聚集来自集散道路或地方道路上的交通。集散道路系统可以为居住邻里内部和工业区内部的地方性出行同时提供可达性服务和移动性服务,也会承担一些公交线路。虽然集散道路更注重可达性,但在一些情况下,由于整个道路系统的设计原因,会有小部分通过性交通在集散街道上。集散道路系统可再细分为主要集散道路和次要集散道路,主要集散道路的长度通常大于1200m,而次要集散道路的长度通常小于1200m。

地方道路系统(Local Streets System)是所有未被划分为上层系统里的道路,它可以直接出入相邻的用地和更高层次的系统,提供最低等的机动性,不承担公交线路,不鼓励通过性交通。

表 1‑2美国规范历年各级道路所占的里程比例和对应承担的周转量比例

注: 1968~2001年次干道系统数据为干线道路系统减去主要干线道路系统计算所得。

1.1.2 加拿大

加拿大从事道路功能分类的机构是加拿大交通运输协会(TAC——Transportation Association of Canada),由其出版的《加拿大道路几何设计准则》(Geometric Design Guide for Canadian Roads)一书对加拿大的道路系统进行了详细的功能划分。

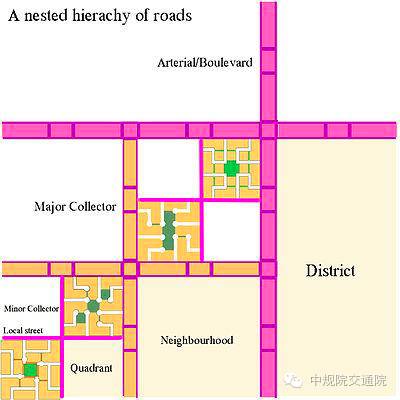

1.1.2.1 分类理念

加拿大按照道路提供给大众的服务类型与程度,有序地将道路归类到不同的系统当中,确保道路分类既能够满足社区的交通效率需求,又能够使得邻里单位不受机动化交通的负面影响。加拿大的研究认为,道路层级的缺失可能导致道路效率低下,无论是行人、车辆还是货物,其与交通相关的时间、花费都将上升。城市生活质量的下降,大多是由于通过性交通为了躲避干线道路交通拥堵而渗透到邻里单位的道路系统中从而导致居住区的生活受到干扰。

图 1‑14加拿大道路功能分类与连接示意图

图 1‑14加拿大道路功能分类与连接示意图

1.1.2.2 功能分类

加拿大的城市道路功能分类思想与美国较为类似,大体上可划分为干线道路、集散道路和地方道路,但在具体类别的划分上有所不同。具体可分为:快速路、城市干道、集散道路和地方道路。

表 1‑3加拿大城市道路各类特征汇总

图 1‑15道路功能与各子类道路对应关系

1.1.3 英国

1.1.3.1 发展历史

英国的道路分类历史可以追溯到1920s,随着汽车的出现,当时的工程师逐渐意识到采用一个条理的系统来帮助司机识别出可供驾驶的路径是十分必要的。直到1960s,当时的系统已经不能满足大规模机动化的需求,急需建立新的分类分级体系来更好地服务于要求高机动化的交通。目前,英国的城市道路可分为四类,分别是A类道路、B类道路、分类未编号道路以及未分类道路。

1.1.3.2功能分类

A类道路

A类道路是城市的主要道路,目的是提供区域间的大规模交通联系。A类道路主要细分为干线公路和部分重要的次干路,可以是单块板或者两块板,整个系统相互连通。A类道路编号与区域编号和重要性有关,主要A类道路路面两侧有红色标线,次要A类道路路面两侧有黄色标线。

B类道路

B类道路是为了连接不同的城市区域,服务于系统内A类道路与分类未编号道路之间的联系交通,通常是一些不太重要的次干路,本质上属于区域内部道路,路面两侧有黄色标线。

分类未编号道路

该类道路是服务于未分类道路与A类、B类道路之间的Smaller roads,通常将私人用地连接到其余道路上。类似于Ordnance Survey分类体系中的‘minor roads’,有时候被非官方地称为“C类道路”。

未分类道路

该类道路服务于地方性交通,全英国60%里程比例的道路属于该类别。

1.1.4 德国

1.1.4.1 发展历史

德国有关道路发展、分级与维护的历史可以追溯到1897年。在1977年出版的《公路建设指南:路网设计部分》(Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, Teil: Straßennetzgestaltung,简称为RAL-N)中,体现了一定的道路功能分类的思想。同样地,在1988年出版的《道路建设指南:路网设计部分》(Richtlinien für die Anlage von Straßen –Netzgestaltung,简称为RAS-N)中也对道路功能分类进行了相关说明。RAS-N中联合考虑了道路所处环境的不同与道路连接功能的强弱,二维地将道路进行功能划分。于2006年出版的《城市道路建设指南》(Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 2006,简称为RASt 06)对城市范围内的道路进行了重新分类。到2008年,德国出版了《综合路网设计指南》(Richtlinien für integrierte Netzgestaltung,简称RIN),替代了1988年的RAS-N,更加综合地考虑了全国范围内的所有道路情况,统一地容纳在同一个道路功能分类体系之下,其中位于城市范围的道路分类与2006年的RASt 06相一致。

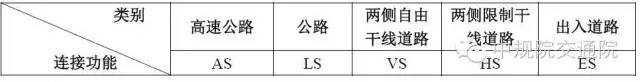

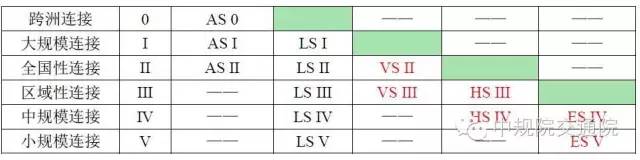

1.1.4.2 功能分类

根据2008年《综合路网设计指南》中有关城市道路的功能分类的部分,德国先是根据道路两端所连接目的地的重要性将道路的连接功能进行分级,然后再根据道路所处的环境以及两侧用地的开发情况进行对道路进行分类,最后将两种手段合而为一,成为最终统一的道路功能分级分类体系。

图 1‑16德国道路连接功能分级

表 1‑4不同等级连接的描述

表 1‑5德国道路功能分类表

注:该表仅有VS、HS、ES三个类别属于城市道路,从大类上可将城市道路分为干线道路和出入道路。有背景色的类别表明该类别有问题,有横线的类别表明该类别不可能出现或违背常理。

此外,根据RASt 06中的道路分类,加上对德国现有城市道路设计情况的梳理,建立了典型城市道路类型与级别对应关系。

表 1‑6德国典型道路设计与对应的级别划分

1.1.5 日本

1.1.5.1 道路构造令

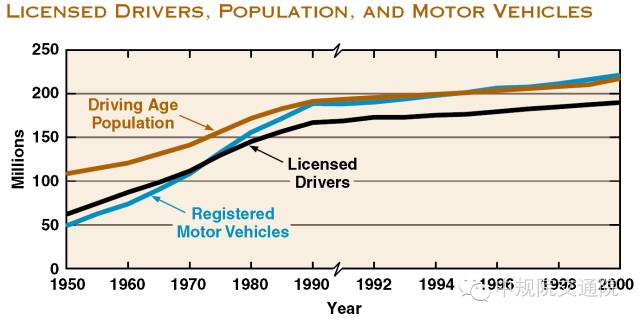

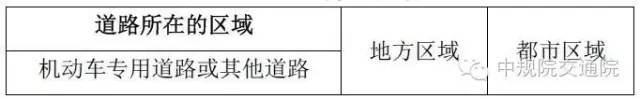

日本在《道路构造令》中对本国的道路进行了详细的划分,从道路的汽车专用路权和所在的区位将其划分为四类。其中城市道路属于第四类中的市町村道。该法案中根据规划交通量和车速又对市町村道进行了划分。

表 1‑7道路类别划分

表 1‑8市町村道交通量分级

1.1.5.2 城市道路规划与设计

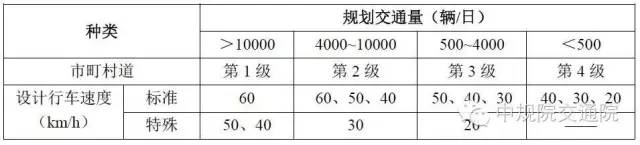

除了日本法律中规定的道路分类之外,1990年日本作者松下胜二等人所著的《城市道路规划与设计》一书中,对日本的城市道路功能分类和配置进行了相关研究,书中对不同类别的城市道路进行了设计上的标准界定。

表 1‑9不同类别道路的设计标准

注:①:车道数为1的道路,车行道宽度为4m。

②:布置间距和人口密度有关,干线道路形成邻里居住,区轮廓,人口密度100人/ha~50人/ha时,间距为1~1.5km。

③:主干路不要分割城市,布设在城市周围。

表 1‑10不同类别道路的设计说明

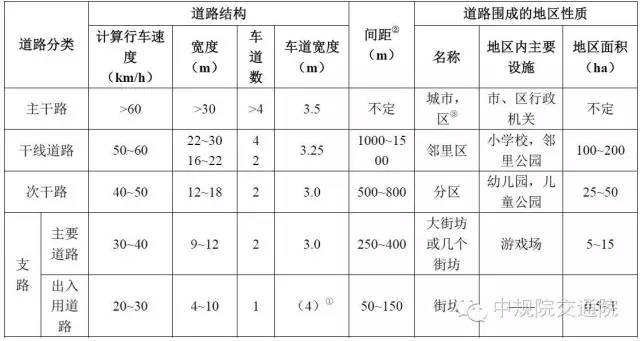

1.1.5.3 都市计划

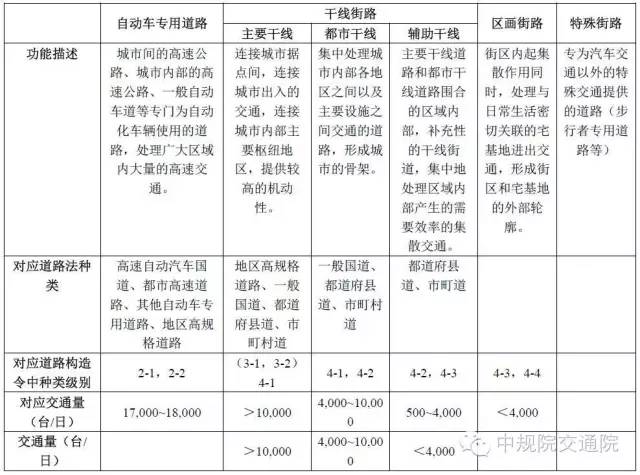

在日本的都市计划中,将道路分为自动车专用道路、干线道路(包括主要干线、都市干线、辅助干线)、区划街路和特殊街路。将该分类与《道路构造令》中的种类级别进行对应,并找出其交通量。

表 1‑11日本都市计划中城市道路功能分类

图 1‑17都市计划道路连接示意图

1.1.6 印度

1.1.6.1 印度道路协会分类

早在1983年,印度道路协会(Indian Roads Congress)出版的《平原地区城市道路几何设计标准》(Geometric Designs Standards for Urban Roads in Plains)一书中就对印度的城市道路进行了分类。

表 1‑12印度道路协会研究的城市道路功能分类

1.1.6.2 新德里城市规划中道路分类

新德里市在2009年提出了Masterplan-2021,其中对城市道路网络进行了详细的分级规划。规划遵从了一些原则:均衡地分配道路空间;优先使用公共交通;优先非机动化的交通方式。同时也体现了一些人性化的思想:所有的道路都应该对行人、残疾人和自行车友好;提供充足的行人设施;在干路和次干道上提供自行车道,行人和残疾人友好设施;城市扩展中,次干道和地方道路应该提供自行车道;在所有路权大于30m的道路上,将在全市逐步实施公交专用道以建设BRT。

这份规划报告中,将新德里市的城市道路划分为4个类别:国家公路(National Highways)、干线道路(ArterialRoads)、次干道路(Sub Arterial(Collector)Streets)、和地方道路(Local Streets)。

国家公路(National Highways)

国家公路仅承担市际之间的交通服务,当其穿过城市区域时,应该被划分为城市干线道路。推荐的最小路权(Right of way,简称ROW)是90米;在城市内部不应该少于60 米。所有的国家公路都应该有出入控制。

干线道路(Arterial Roads)

干线道路承担城市各个部分间的长距离机动性交通,可分为控制出入的基础道路(PrimaryRoads)和其他基础道路。

1)基础道路

承担繁重交通量的道路,通常在控制下可以达到自由流。推荐的ROW在城市区域为60-80米,其他区域最小为80米。在城市扩展规划中,所有路权在30米及以上的道路都应该为大容量快速公交提供设施。现有的城市环路和外围环线应该建设为控制出入的干线道路。自行车道应尽可能附属干线道路建设。

2)其他基础道路

承担繁重交通量的道路,允许承担BRT服务。推荐的ROW在城市区域是45-60米,其他区域最小是60米。自行车道应尽可能附属干线道路建设。

次要干线(集散)道路(Sub Arterial (Collector) Streets)

次要干线(集散)道路提供邻里单位之间的地方性交通服务,并将邻里单位连接到干线道路上,可分为基础集散街道和次级集散街道。

1)基础集散街道

该类道路连通大多数干线道路和居住区内部的集散道路。推荐的ROW在城市区域是30-40米,在城市外围最小是45米。道路建设时应该考虑分离式的自行车道。

2)次级集散街道

这些道路的目的是从居住区内部的地方街道收集交通量。推荐的ROW在城市内部是18-24米,在城市外围区域最小是30米。

地方街道(Local Streets)

地方街道主要功能是提供地方性的连接,服务于以步行和非机动化的手段为主的交通。该级道路主要服务邻里单元内部交通,对于通过性交通不予鼓励。推荐的ROW是12-20米。这类道路的设计应该对行人和自行车友好,通过现代化的交通宁静设计来将车速控制在一定范围内。

行人街道(Exclusive Pedestrian Only Streets)

行人街道的推荐ROW是6米或者更少,主要服务于行人和非机动化的交通,在密集的商业地区分布较多。

1.1.7 国外道路系统分类发展趋势分析

综合上述国家对于道路(包括公路)的分类研究和标准制定,可以看出如下趋势:

1)道路系统的分类不断完善

道路分类在道路管理、城市规划中有着重要作用,发达国家都在上个世纪60年代左右进行了城市道路的分类,以满足机动化出行的需求。美国1968年进行了详细的道路功能分类研究;英国1960s进行了相应的城市道路分类;而自从1960s道路分类在美国、加拿大、澳大利亚的近郊和远郊的路网设计中占据主导地位,之后在拉美、西欧和中国也逐渐流行起来。

各国的道路分类也一直结合实际需求在动态的调整中,美国在1968年版《全国道路功能分类研究手册》发布之后,对其进行了4次改编及更新,并在2013年发布了新版的道路分类标准。此外,德国、日本等国家的道路分类标准也经历了多次更新,不断地被完善。

2)城市与农村地区道路分类逐渐统一

随着全球城市化的不断推进和城市连绵地区的不断增多,道路系统在城市地区和农村地区的差距日益缩小,传统的城市外公路和城市内道路的两套分类分级体系越来越难以满足道路管理的需要,也无法适应GIS等新技术的应用要求。因此,美国在2013版道路功能划分中对城市地区和农村地区的公路、道路系统进行统一的分类。

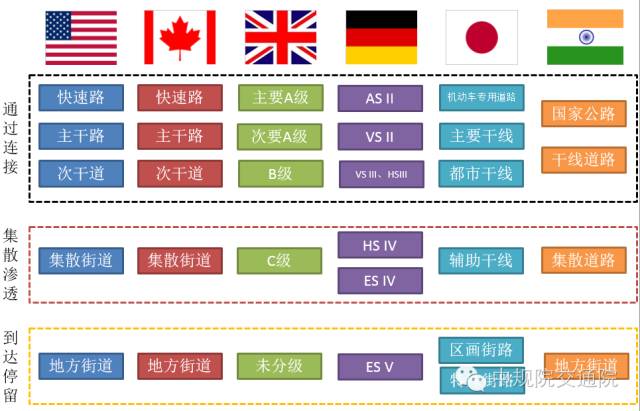

3)继续坚持合理道路级配

各国在道路分类中都承认了道路层次结构的重要性。根据道路与用地的关系,将道路的功能分为:通过连接功能、集散渗透功能、到达停留功能。集散渗透功能与到达停留功能的道路服务于邻里单元内部的地方性交通;而通过连接功能的道路服务于通过性交通。

交通的通过性交通需求非常多样,因此各国在该功能大类下划分出众多的子类道路,大多是快速路、主干路和次干路。而随着各国道路分类的不断完善与细化,逐渐开始对集散渗透功能和到达停留功能大类下的道路也进行细分,划分出主次。从各国不断完善细化的分类可以看出,道路种类虽然越分越多、越分越细,但大都基于一个区域(邻里单元);两类出行(由区域边界划分出的通过性出行和地方性出行);三类道路(干线道路、集散道路、地方道路)的大思想。

图 1‑18部分国家的城市道路功能分类

4)道路系统向机动性和可达性两极集聚

机动性主要依托高速公路、快速路和重要主干路来实现,需要进一步提高其行车速度,以较少的长度承担主要的车公里。地方性道路以实现可达性任务为主,承担交通量为辅。而集散性道路(包括部分主干路)的机动性过强、车速过高等问题受到了各方的质疑,认为其存在影响到了社区的宁静和活力等问题。美国2013版道路分类标准中降低了此类道路的机动性。

发达国家城市化和机动化进程早于我国,道路机动车运行效率也一般较高,其道路分类经验对我国道路功能分类和道路级配管理存在如下借鉴意义:

1)及时对我国道路分类标准进行修订,并推行公路和城市道路分类标准的统一

我国现行的道路分类和道路级配主要参考1995年版《城市道路交通规划设计规范》,该规范已经实施近20年,目前的城市化水平和机动化水平与规范制定之时发生了明显的变化,存在农村和城市地区道路分类标准不统一,城市主干路出入口过多,效率低下,城市道路级配不合理等问题。

我国的城市道路分为四类:快速路、主干路、次干路和支路。与国外相比,在总的子类别数目上缺少一类。国外由集散道路承担集散功能,我国是由次干路承担集散功能,因此在干线道路层面,我国缺少类似于国外次干道的功能道路。导致我国提供机动性服务的道路多样化不足,也就使得主干路部分承担了次干路功能,主干路的机动性得不到保证。最终造成了我国城市道路实际使用中功能不明晰的情况。

结合国内外,建议通过我国地块范围来划定两类出行,地块内部为地方性出行,地块外部为通过性出行。针对这两种出行分出三级道路,干线道路系统服务通过性出行,地方道路系统服务地方性出行,集散道路系统来承上启下连接这两个系统,并承担部分地方性出行。同时在干线道路层级要提供多样化选择,满足不同机动用户对通过性、到达性的层次化需求。

2)注重干路和支路在长度和承担交通量之间的显著差距

1995年版规范提出了各类道路长度比例的推荐值,但未考虑各类道路在承担交通能力的巨大差异,各类道路机动性与可达性功能模糊,机动性较高的道路承担了较强的可达性作用,如沿机动性较高的主干路布设沿街的商业设施,而可达性需求较高的道路要承担较高的机动性作用。

3)结合我国国情,考虑公交、慢行对道路分类和道路级配的影响

发达国家机动化水平较高,千人小汽车拥有率一般达到400-500辆,甚至700-800辆。在道路规划和设计中,存在过分注重机动车的移动性,忽视公交、自行车、步行等问题。从我国的发展阶段来看,机动车和其它交通方式要兼顾,目前机动车水平较低的情况下就发生了严重拥堵,有效提高道路系统效率亟待解决;当然公交和慢行交通也需要进一步发展。

编辑:蒋冰蕾

排版:高唱

注:本文分享自“中规院交通院”微信公众号,特此鸣谢.

中规院交通院始建于1982年,是全国性的交通研究、学术交流、咨询服务机构,承担国家城市交通领域政策和基础研究项目,开展国家及行业标准规范编制,承接地方政府和有关机构委托的城市交通规划设计与研究咨询,组织学术交流。

规划问道

规划问道