“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。”古往今来,住房始终倾注着人们许多的希冀与憧憬。早在党的十八大会议上,政府就提出了“住有所居”,让“低端有保障、中端有支持、高端有市场”。而“住有所居”的政策理念也有助于实现农民工市民化,解决房地产库存问题,推进新型城镇化的建设。我们在编制《苏州工业园区住房保障发展规划研究》当中,就对未来如何解决新就业人口居住问题以及居住形式进行了一系列的探索。

缘起

苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间合作的旗舰项目,改革开放的试验田,国际合作的示范区,是当今中国发展速度最快、最具国际竞争力的开发区之一,也是国内首个开展开放创新综合实验的区域。

由于拥有着得天独厚的优势条件,苏州工业园区如虎添翼,经济飞速发展,影响力不断提升,随之而来的是大批涌入的人口。近两年,这种势头只增不减。这也就意味着,当地的住房需求非常强烈。加之该园区经济实力较强,也有能力去呼应人们的诉求,延伸住房保障的范围。

问题

新一轮的总规批复实施后,在住房供需的市场与政府互动方面,亟待进行多层次、差异化的精准落实。然而,此类针对所有人群住房需求预测的规划研究,根本就没有类似的案例可以学习和借鉴,如何突破现有限制,创新规划思路,成了摆在我们面前最现实的难题。

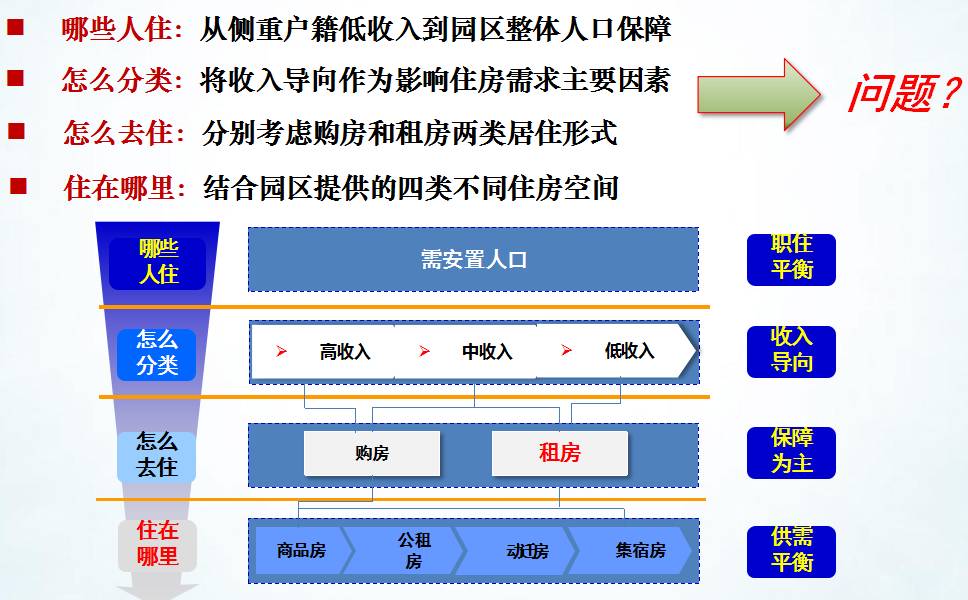

既然要接近园区的住房问题,那么就有最重要的四个问题要解决:哪些人住、怎么分类、怎么去住、住在哪里。我们从四个方面一一来分析:

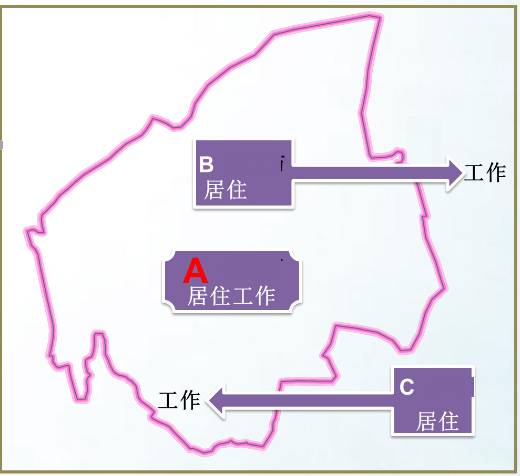

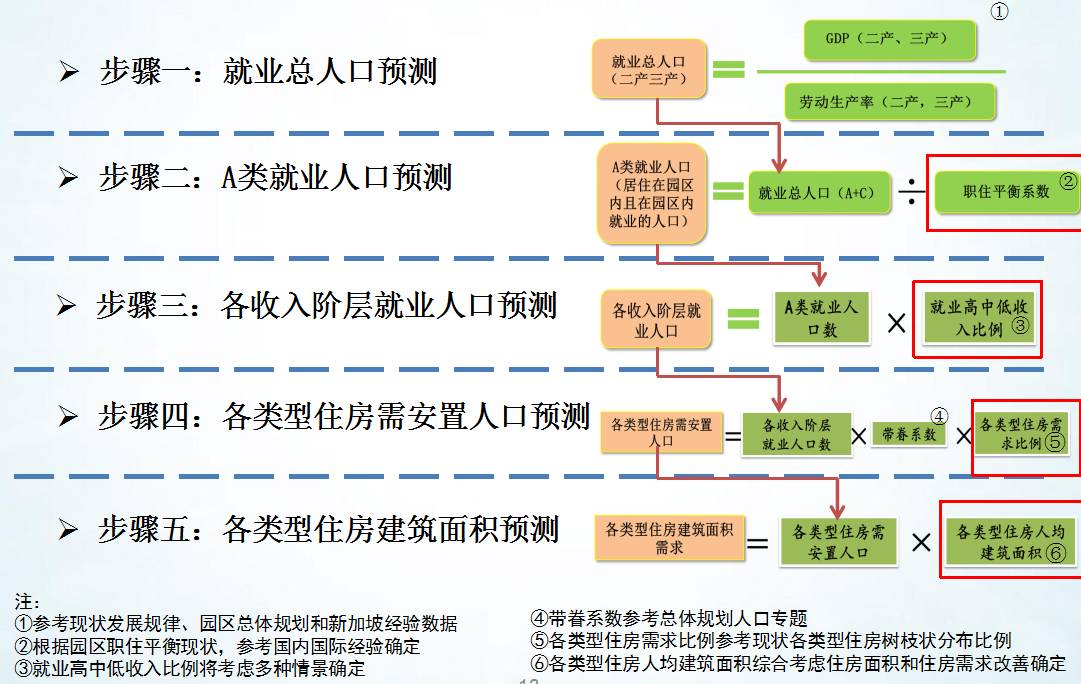

哪些人住?这似乎是个不是问题的问题。然而,我们在调研中发现,园区的户籍人口、常住人口、职住人口都有着不小的差值,因此我们从职住方面划分了三类人群:就业在园区且居住在园区的人口,我们姑且称之为A;就业不在园区但居住在园区的人口,为B;就业在园区但居住不在园区的人口,为C。其中A是我们的重点研究人群,再乘以带眷系数即为需要安置的人口。

怎么分类?我们将收入导向作为影响住房需求的主要因素,划分为高收入、低收入和中收入;如何去住?这个问题很好回答,无非是购买和租赁;住在哪里?按照目前房地产市场情况,分为商品房、公租房、动迁房和集宿房(企业集体宿舍)。

求解

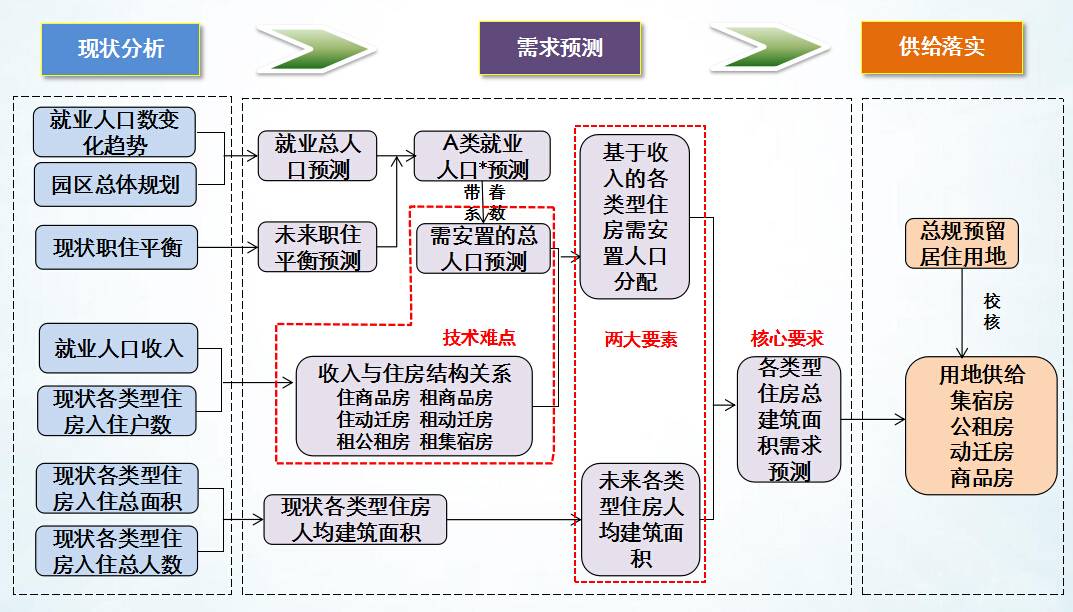

然而,究竟四类住房按照什么比例配建,是个让人挠头的事情。人口和居住是一个非常复杂的问题,尤其是预测,跟很多要素都有关联。项目初期,我们从多个方面搜集很详细的数据,希望从多角度解决这个问题。但是现有模型很难解决摆在我们面前的保障住房规划的问题。

那么,是否可以找到一些与住房相关要素,无论从现状还是未来发展的角度来看,这些要素可以认为是基本不变的或者比较容易掌控的?通过各种要素的比较分析,我们最终选择了“人均建筑面积”的指标作为现状住房和未来住房预测的杠杆性指标。

这个指标可以作为对未来预测的参考依据,可以比较清晰地对未来的需求进行预判,进而让政府对供给方面的落实得到更加有效性的参考。

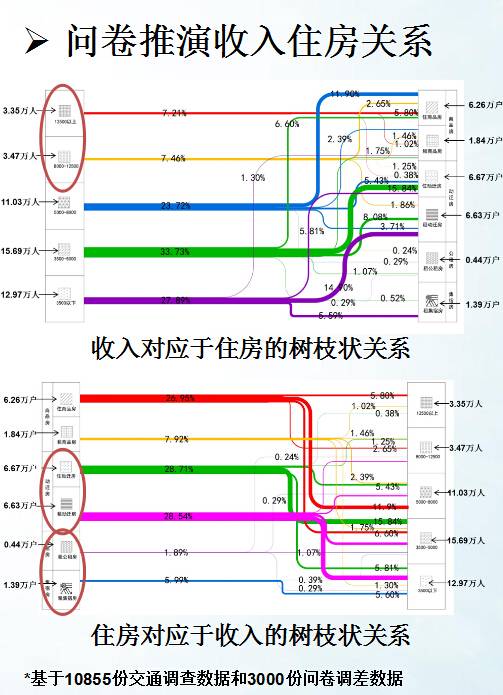

我们在园区里对各类型住房进行摸底调查,了解人们的居住面积、户数等信息,以小区为基本调查单位获取住房数据,辗转于人力资源部门、园区地税部门、房屋管理局、社区居委会、规划管理部门、园区信息中心等部门和机构获取到2010–2013年连续的就业数据和收入数据。我们发放了3000份调查问卷,全面了解住户的收入状况、人力资源、住房信息和住房意愿。除此之外,我们还获取了10855份以家庭为单位的可定位交通调查数据,将居住情况落到空间上去。利用百度POI等大数据工具和手段,我们掌握了园区里就业结构、收入结构和住房结构,并大致推演出A类人口的收入和住房结构。

我们在园区里对各类型住房进行摸底调查,了解人们的居住面积、户数等信息,以小区为基本调查单位获取住房数据,辗转于人力资源部门、园区地税部门、房屋管理局、社区居委会、规划管理部门、园区信息中心等部门和机构获取到2010–2013年连续的就业数据和收入数据。我们发放了3000份调查问卷,全面了解住户的收入状况、人力资源、住房信息和住房意愿。除此之外,我们还获取了10855份以家庭为单位的可定位交通调查数据,将居住情况落到空间上去。利用百度POI等大数据工具和手段,我们掌握了园区里就业结构、收入结构和住房结构,并大致推演出A类人口的收入和住房结构。

从下图中可以看出,收入对应于住房的树枝状关系。

摸清底细之后,就可以“按部就班”分层次重模型进行住房需求的预测,正如图2的公式,分为五大步骤,从就业总人口到A类就业人口,从个收入阶层就业人口到各类型住房需安置人口,最终到各类型住房建筑面积的预测,一切问题迎刃而解。

落地

落地

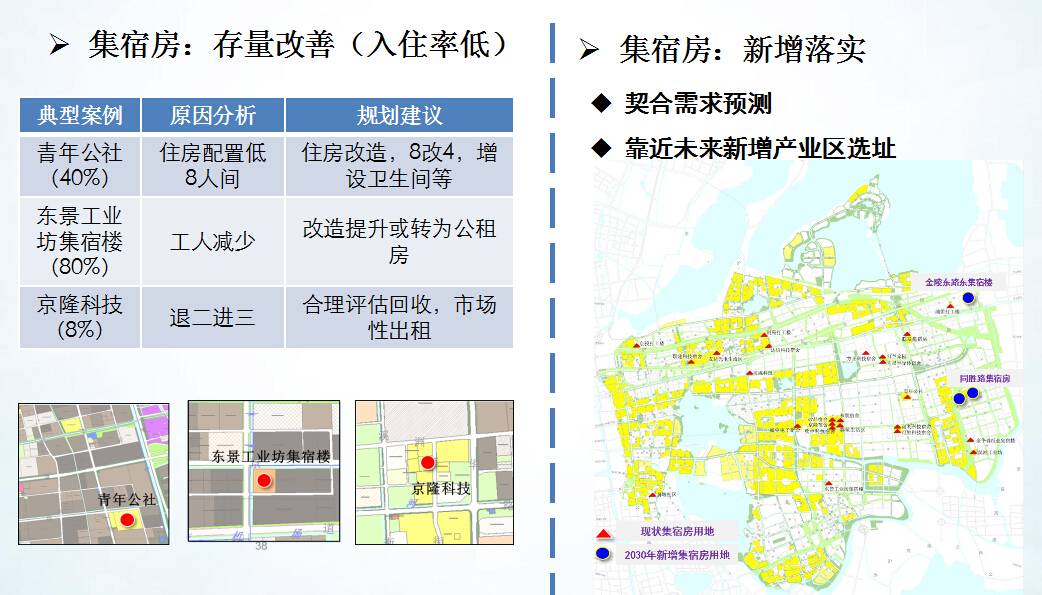

各种类型的住房预测到位之后,就需要推进供给落实。我们对四种类型的住房分别举例给出了一些典型的意见或建议,现截取一部分如下:

集宿房:由于配置不足,入住率比较低,需要存量改善。另外,要契合需求预测新增落实,但要靠近未来新增产业区选址。

公租房:与集宿房一样存在入住率低的问题,可适当降低租房人群的学历门槛,以便增加入住率。另外,要契合需求预测新增落实,但要靠近研发等区域选址,综合考虑设施配套。积极推进公租房等满足新进就业人口保障型住房建设,在园区用地紧缺的情况下确保用地划拨落实。

动迁房:存在入住率低或过高的情况,需要存量改善。另外,要以供定需新增落实,但要注意就近就好安置。动迁房承担了大部分中低收入群体住房保障角色,鉴于未来动迁房供应有限,建议以市场手段解决;提供可供出租的中小户型商品房,建议在外围街道继续执行“7090”政策(新建住房90平方米以下套型,必须达到开发建设总面积的70%以上)。

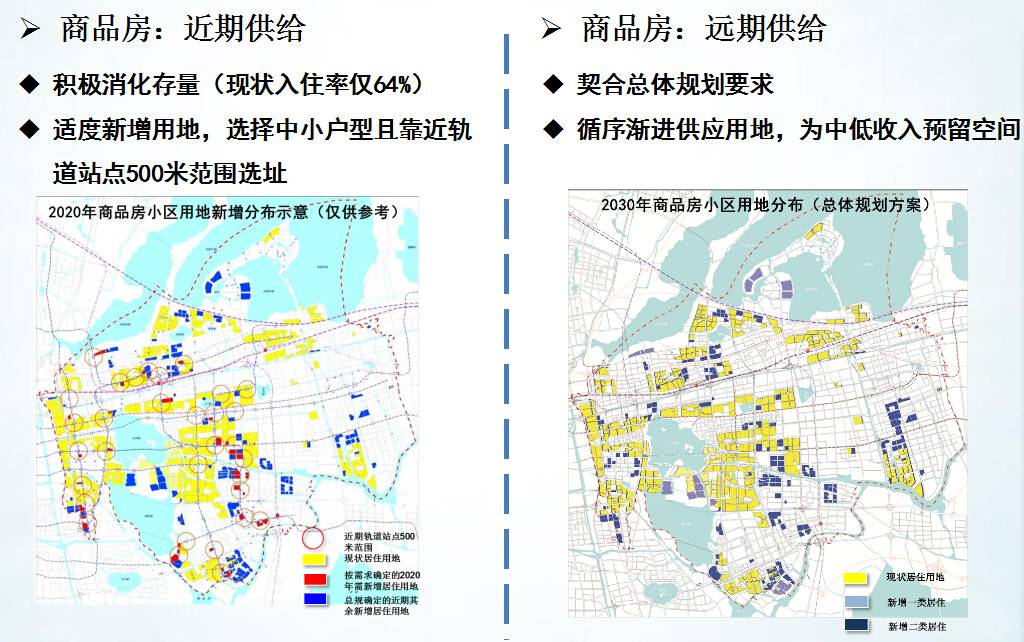

商品房:近期来看,要积极消化存量,适度新增用地,选择中小户型且靠近轨道站点500米范围选址。远期来看,要循序渐进地供应用地,为中低收入者预留空间。

结语

我们顺利通过了园区管委会组织的专题评审。指导公租房规划落实,近期推荐的公租房用地已划拨并进行招标建设。园区对轨道站点周边居住用地开放已开始预控,拟对中小户型比例提出强制要求。园区教育设施专项规划的编制,也充分利用了本研究的小区调查数据和住房研究成果。

此类规划研究针对所有人群住房需求的预测,目前还没有类似的案例可以学习和借鉴,堪称是一种成功尝试和大胆创新。

我院《苏州工业园区住房保障发展规划研究》项目组 撰写

-

JUP微信公众平台(微信号jupchina),如有任何需要请通过后台留言或者发送邮件至caoxc@jupchina.com

规划问道

规划问道