【提要】

在国家要求提高城市规划建设管理精细化水平的方针指引下,借鉴国外较为成熟的TOD发展经验及城市规划管控经验,从强调市场效率的刚性管控和激发市场创造性的弹性管控两大方面,针对铁路客运站点及其周边区域这一具有特殊城市价值的区域进行精细化规划管控要素及机制的探索,提出站点周边地区开发功能、开发强度、路网结构、开放空间、建筑形态等方面的规划设计指引与管控标准,希望对快速推进站点周边地区的开发建设工作,并保持规划建设品质处在可控的水平上,保障其发挥相应的城市职能提供有益的借鉴。

【关键词】

TOD;铁路客运站点;精细化管控

(更多完整深入阅读请至《城市规划学刊》2018年第2期)

《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出要通过城市设计,从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局,协调城市景观风貌,体现城市地域特征、民族特色和时代风貌。2017年3月,公布首批城市设计试点名单,试点工作要求通过城市设计,精细化管理城市各类空间,提高城市规划建设管理的精细化水平。2017年6月开始实施的《城市设计管理办法》提出包括能够集中体现和塑造城市文化、风貌特色,具有特殊价值的地区等7类区域应当编制重点地区城市设计。

按照新型城镇化要求,国务院等相关政府职能部门相继出台一系列指导意见,支持与大力推进交通枢纽地区的开发建设,鼓励铁路车站及线路土地综合开发,鼓励提高铁路用地节约集约利用水平,对铁路站场及毗邻地区特定范围内的土地实施综合开发利用。

铁路客运站点(以下简称车站)作为城市群与城市群之间、城市与城市之间交通联系的第一站,城市对外与对内交通的转换节点,其定位必然是城市重要的对外窗口、门户区域。再配合国家利好政策,以车站为核心,被其辐射影响的周边区域将成为新型城镇化战略格局指引下的首要影响区域之一,其规划及建设必将成为新一轮城市发展规划与开发建设的中坚力量,具有特殊的城市价值,应优先进行精细化的规划管理。

1 站点周边区域地理边界限定

根据卡尔索普划定的TOD,大部分地区应该在400—800m步行距离以内。不规则地块在某些地方可以在600m半径基础上向外延伸,以此涵盖与10min步行距离相当的地区(彼得·卡尔索普,2009)。Schutz (1998)、Pol (2002) 等人提出高铁站点周边地区“3个发展区”的结构模型:第一圈层为核心地区,距车站约5—10min 距离( 约400—800m);第二圈层为影响地区,距车站约10—15min 距离(约800—1200m);第三圈层为外围影响地区,会引起相应功能的变化,但整体影响不明显(郑德高,杜宝东,2007)。其潜在的行为理论基础就是人们可接受的步行距离(张明,刘菁,2007)。

因此,一般来说,车站周边15min范围内的城市肌理与周边其他区域往往存在较明显差异,是车站较为直接和直观的影响范围,其中,车站周边10min范围内的区域为重点影响范围。

2 站点周边区域分类

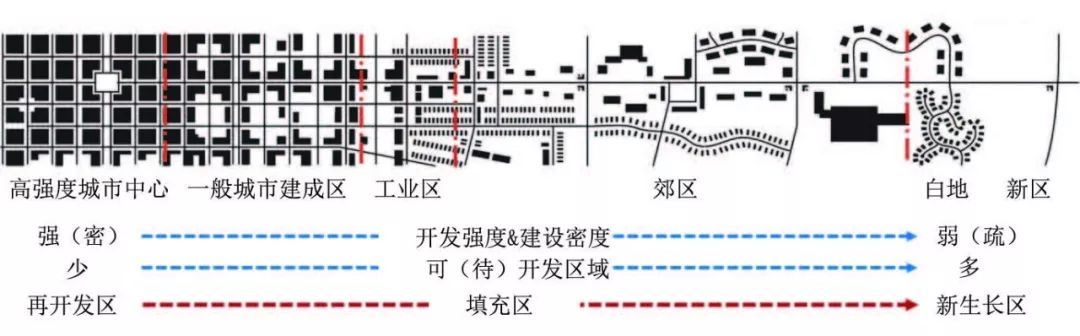

车站周边城市环境与车站本体相辅相成,互相影响与制约。美国夏洛特市根据区位及土地利用情况等把车站周边环境分了五类以简化交通和土地利用规划的决策过程,分别是高强度城市中心(high intensity urbancore)、一般城市建成区(established urbanneighborhoods & historic urban communities)、工业区(industrial communities)、郊区(established suburban neighborhoods)和新区(new suburban communities and greenfields)(CATS,2005)。“新城市主义”将城市和区域的发展模式主要总结为三种:填充式开发(infill)、再开发(redevelopment) 以及新的成长区和卫星城(new growth area and satellite town)。就国内铁路客运站点(以下简称车站) 的建设与发展惯性而言,经过数载的城市与交通发展与衍变,主要分为两大常见类型:一类是位于城市中心(次中心)区的老火车站,一类是位于城市边缘区的高铁新站。

根据上述分类的融会,从对城市开发活动的限制角度,把车站周边片区简化为新开发区和再开发区两类,如图1所示。新开发区一般位于城市边缘区,其开发形态一般是城市功能形态的注入,达到白地的转化。再开发区一般是对于建成度较高的区域而言,体现在物质空间更新和功能结构优化两方面,具体为城市空间的重组和改建,功能的完善与更新。

图1 车站周边环境分类示意图

同时,因城市的开发活动与人密切相关,根据交通运输部的行业标准,四级综合客运枢纽对人流的带动作用较小,本文的车站为标准中三级以上的铁路主导型综合客运枢纽。

3 强调市场效率的刚性规划管控

刚性规划管控具有一定的强制性特征,主要是确定私人利益及基本公共利益间的界限,协调两者达到某种平衡。车站及其周边地区作为一个重要的公共资源集聚中心,应充分利用其向外扩散的优势,制定具有可操作性的集聚、拥有和控制公共资源的策略。可将车站地区的空间结构化为“支撑体”(公共资源与车站结合的集合体)和“填充体”(功能单元),支撑体是引导地区发展方向的“骨架”,填充体是具有生长灵活性的“模块”(王志成,2009),两者之间协作和分工,形成共生互动的关系。

3.1 “模块”的圈层开发管控

根据城市触媒(urban catalysts) 理论,车站可被看作是城市中引入的新元素,对周边环境具有保存、强化、修复与创造等修改作用(陈旸,金广君,徐忠,2011),以一项开发引起更多的开发,从而推动经济、社会等方面的一系列反应。触媒的空间效应遵循势能和距离衰减的基本规律(段进,2009)。

从TOD的角度来看,站点周边地区土地利用开发控制的重点并不仅仅集中在区域范围内的开发总量上,而更关注控制圈层差异性,形成在用地布局、功能混合及开发强度等方面的梯度变化,通过引导分层分布、级差密度(张明,刘菁,2007) 等,来实现功能和活力向站点集聚的目标,以强化站点及其周边地区的公共中心职能,并发挥集聚效应。

3.1.1 开发功能

车站除了交通功能外,还具有场所营造和引导土地开发的功能(CATS,2005)。在周边区域建成度较低的情况下,车站是构建空间的重要依托和导向。新注入的功能形态对车站的响应从广度、深度和速度上均密切相关,车站决定着在其周边场地上要如何进行最优化设计为未来提供更多的发展机会,形成有序的集约化区域。

(1)新开发区

根据相关理论,所有TOD都必须是混合型用地,以横向混合用地作为基础,竖向混合功能作为其补充。混合用地中,至少应具备零售、住宅和公共用地,公共用地组成包括公园、广场、开放空间和公共设施用地。其中,车站因包含大运量的对外交通,是城市与城市之间的重要交通联系,因此,更接近于城市级TOD,其理想的用地混合比例为“核心区/就业用地”占比30—70%(彼得·卡尔索普,2009)。

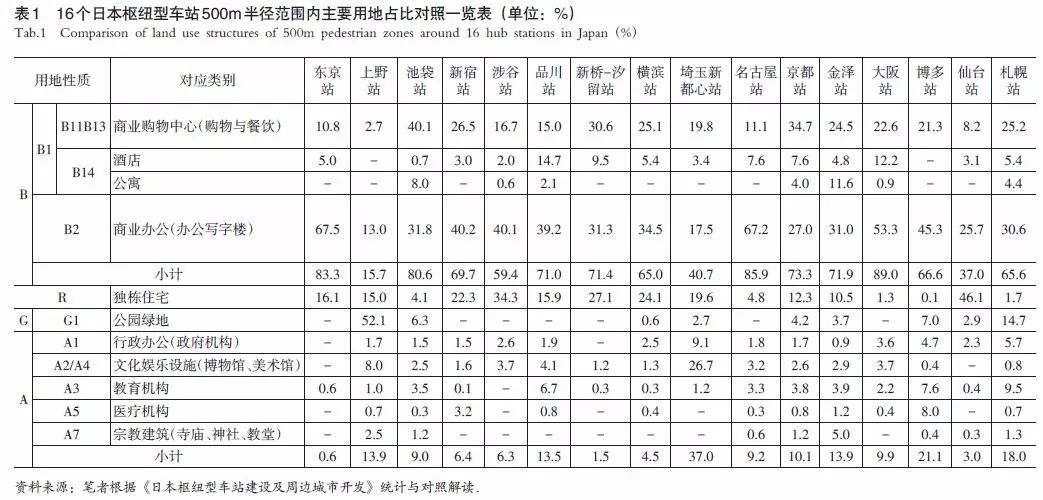

《日本枢纽型车站建设及周边城市开发》(胡昂,2016) 一书中抽选了16个日本较具代表性,覆盖不同车站规模和开发类型的城市枢纽型车站周边500m范围内的地区作为研究对象进行研究。根据发展建设情况进行归纳可看出,除本身拥有一些大体量特殊功能区的站点外,如上野站紧邻两座公园、埼玉新都心站紧邻埼玉超级体育馆,站点周边500m范围内一般以商务服务业设施用地(B类)占绝对主导地位,见表1。

根据《东京新城市开发利用方针》,为有利于城市的开发和整备,东京区部商业核心区域被划分为都心及七大副都心,它们基本都是以某一车站为中心发展起来的区域。从这些区域的用地性质来看,B类用地占比也很大(刘龙胜,杜建华,张道海,2013),见表2。与前述站点周边500m范围内的用地比例进行对比,虽不是同一站点的数据,但从总体趋势来说,B类用地比重有所下降,居住(R类) 与公共管理与公共服务用地(A类)的比重均有所上升。

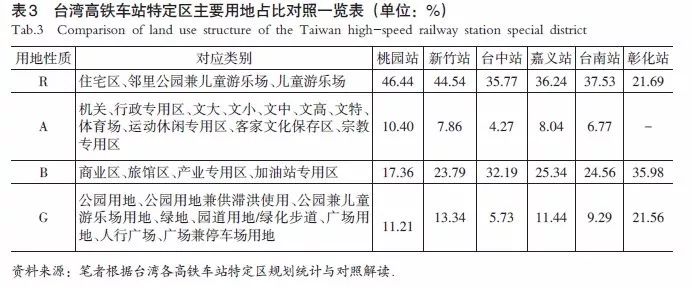

台湾省结合其西部北、中、南三大都会区,正大力开展西部高铁线路的建设,力图创造台湾西部走廊一日生活圈,高铁全线设站12个。为了导引车站周围地区的发展,特别划定了高铁车站特定区,并对这一区域进行了较为详细的规划建设指导计划书,其中,第一批规划了配合桃园、新竹等5个高铁车站的特定区,后又陆续规划了配合彰化等3个车站的特定区计划。各高铁车站特定区因地理条件等的限制虽各自形状不规则,但基本也符合了第二圈层的范围指向。在用地类型的占比数据中,B类用地的优势在第二圈层内发生了弱化,见表3,但配合其用地布局图,该数据占比中70%以上的B类用地位于第一圈层内(桃园县政府, 2011; 新竹县政府,2015;台中市政府,2015;嘉义县政府,2015;台南市政府,1999;2017;彰化县政府,2011;2016)。

因此,围绕车站的新开发区由内向外,第一圈层的用地性质建议以B类为主,用地比例可控制在40%—70%,向外逐渐加大R类与A类用地比例,第二圈层范围内,建议B类用地比例稀释至15—40%。

(2)再开发区

对再开发区而言,车站提高了可达性,使这一地区的机会增多,地价也会随之上涨,进而带来土地利用性质的变化。就单位面积产生的效益来看,可达性越高,商业用地产生的效益大于居住用地大于工业用地大于农业用地。随着可达性的降低,商业用地产生的效益降幅大于居住用地大于工业用地大于农业用地。因此,以地价作为杠杆进行土地再配置,迫使占据优越区位的居住、工业用地让位于商业(王志成,2009)。

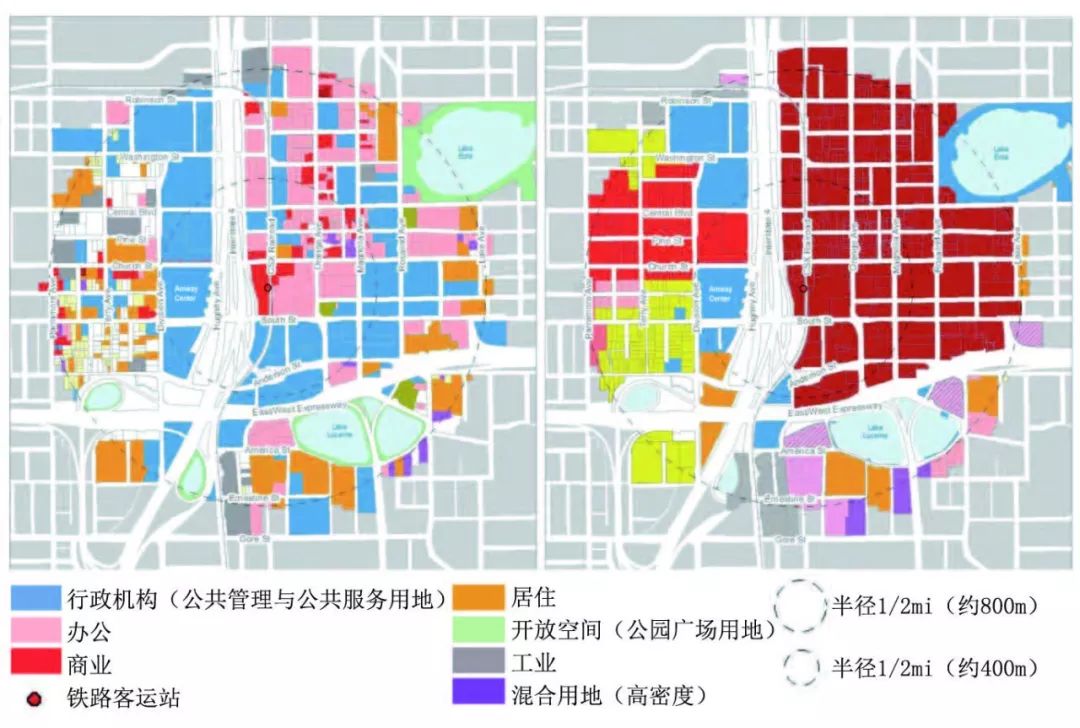

从美国佛罗里达州几大城市级铁路客运站点——教堂街站、代托纳比奇站及西棕榈滩站的周边地区规划用地的变化来看,因铁路线路的规划,站点的布置,站点周边用地性质的变化巨大,需要人气支撑又能反向带动地区活力的商业服务业设施用地占比陡增,特别是400m范围内的变化明显,被规划为中心活力区域,B类用地占比较大,甚至把原有400m范围内的居住、机构办公用地置换至外围区域,以达到B类用地的聚集,形成规模效应,如图2、图3所示(Florida Department of Transportation,2012)。

图2 奥兰多(Orlando)教堂街站周边土地利用现状与规划对比图

图3 代托纳比奇(Daytona Beach)站周边土地利用现状与规划对比图

同时,随着用地性质的逐步改变,可以预见会进一步引起新的机会吸引与可达性变化。从用地性质变化趋势来看,第一圈层的用地性质将会优先变化,且变化更为显著。

3.1.2 开发强度

站点周边用地开发强度与周边用地性质一样,受到它与站点距离的影响。TOD理论中并未明确指出绝对的密度标准,但可以肯定的是,TOD的密度符合或超过附近地区中同类用地性质的最高密度,一般是附近地区中最高密度的开发区域(汉克·迪特马尔、格洛丽亚·奥兰德,2013)。

美国交通委员会针对TOD地区的规划做了一系列的研究,形成了一套TOD站点地区规划手册,其中对TOD站点进行了分类,见图4,并对其周边地区的居住类型、地区开发密度、最小容积率等方面提出了指导性的指标要求。根据中美地区城市发展差异及国内铁路客运站点的建设发展实际情况,在其上述TOD站点分类中,铁路客运站主要可套用区域中心(regional center)、城郊中心(suburban center)、市中心(city center) 三类,其中,市中心一般是老城中心。新开发区主要对应区域中心和新城(城郊) 中心,其就业开发区域的开发强度下限分别为5.0 和4.0 (Centerfor Transit- oriented Development, 2007)。而一般而言,就业密集的行业主要是商业服务业,因此,基本认定等同于商业服务业设施用地的开发强度。

图4 美国TOD站点地区分类(部分)

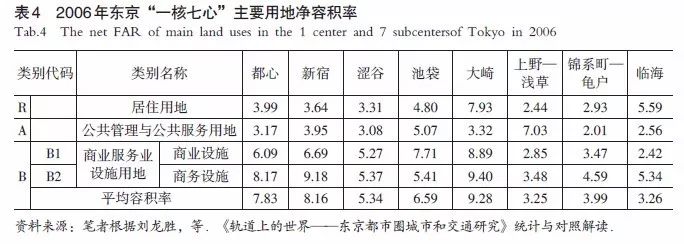

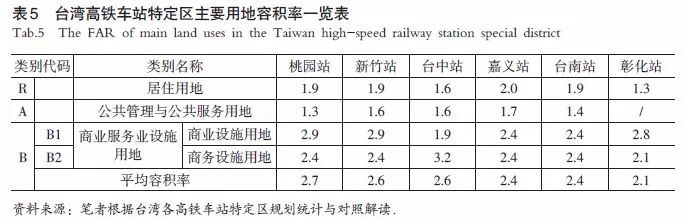

香港车站周边地区规定为住宅发展密度第1区,在新发展及综合发展区最高居住容积率为6.5,如住宅楼宇包括非住用部分,则根据有关综合用途建筑物进行相关换算(香港特别行政区政府规划署,2016)。根据统计的东京“一核七心”及台湾高铁特定区容积率数据来看,B 类用地容积率普遍较高,东京“一核七心”净容积率甚至可高达6.0-8.0 (刘龙胜, 杜建华, 张道海,2013),上野-浅草及锦系町-龟户因是老城区,临海因其特殊地理限制等,各类用地之间的净容积率差别不大显著,但B类用地的数值也是较高的,见表4、表5。

考虑到居住环境的适宜性,圈层范围内居住用地容积率建议与周围区域容积率类似,只针对B类用地进行容积率建议取值,围绕车站的新开发区由内向外,第一圈层建议取值3.0—5.0,第二圈层建议取值2.0—3.0。

对再开发区而言,地块的功能与用地性质为逐步置换,除相连的多个地块同时置换成B类用地的情况外,容积率受限于周围环境的制约,不能对其它地块的私人利益产生不良影响,因此应因地而异。

3.2 “骨架”的锚点开发管控

对“骨架”的开发管控主要针对市政道路及开放空间。开放空间是“锚点”,市政道路是联系锚点的路径,最终发散形成拓扑结构。

3.2.1 路网结构

在路网结构方面,建议优先采用TOD 空间模型所构建的环形放射路网(彼得·卡尔索普,2009),究其原因,一是有利于形成站点与主要公共空间或公共中心之间的最短路径,增强两者间的直接联系;二是放射道路空间效果宏伟,在格局上易实现站点的强中心效果。

为了提升区位效率,构建步行友好性路网结构也是必要的,即创造适宜步行的小尺度街廓。小尺度街廓通过提供更多的临街面带来更多的活力机会(Los Angeles County,2011),既有利于商业开发又提供了多样的步行选择,活化了空间。建议车站周边地区以150m—200m的密度进行路网设置。

对再开发区而言,原有路网结构已接入整体的城市路网体系且非路网尽端,牵一发而动全身,尤其是较高等级的道路,同时,道路一般具有一定的大众认同度,在交通没有严重短板的情况下,一般较难进行大规模的调整。因此,在条件允许的情况下,建议可进行支路等级的路网补充,特别是对断头路的贯通,再退一步,应尽量确保人行网络的充足与连贯。

3.2.2 开放空间

开放空间的设置是保证城市品质的重要手段之一。以站点公共中心(站前广场)作为节点要素起点,在沿主干及次干路向外扩张的发展轴线上应尽可能均质化布设其它公共中心,如城市广场、城市公园等,以强调以站点为中心,重塑城市节点结构的意图。站点周边地区开放空间往往伴随着重要公共设施的规划部署,形成片区功能中心,其强调的不仅是地区自身的发展,也为片区规模进一步拓展提供生长框架,是继续扩张发展的重要“锚固点”。结合TOD理论,站点公共中心连接的下一锚点公共中心建议设置在第一圈层附近。

开放空间作为锚点一般来说需要满足一定的面积要求,对再开发区而言,其设置可能会与部分私人利益相冲突,协调过程较长,可优先从道路的碎片化空间入手,在面状空间设置有困难的情况下进行线性空间的潜力挖掘。

3.2.3 建筑形态

站点周边地区建筑形态主要应管控第一圈层范围内沿街建筑的形态,因为在此范围内开放或半开放性质的B类用地占主导地位,建筑形态对于公共群体的影响与引导相对来说较强,也更利于协调。第二圈层范围内因人流的导向性更为明确,应主要对沿主要轴线的建筑形态进行管控。管控主要是确保沿街界面的完整性、风貌的统一性及建筑前区空间的连续性,以保持在区域持续性开发过程中的空间形态及空间品质的一贯性。

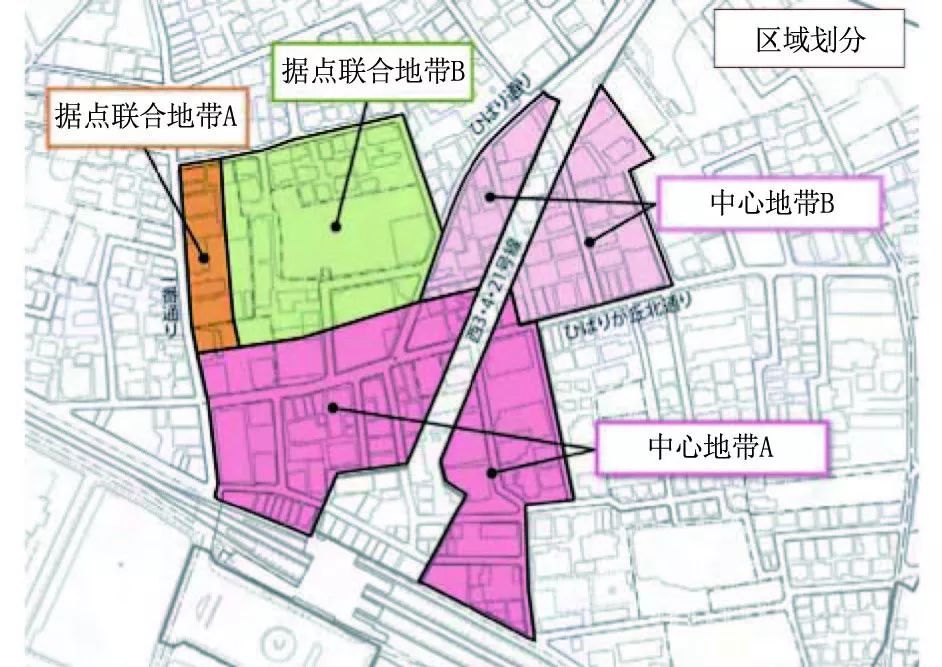

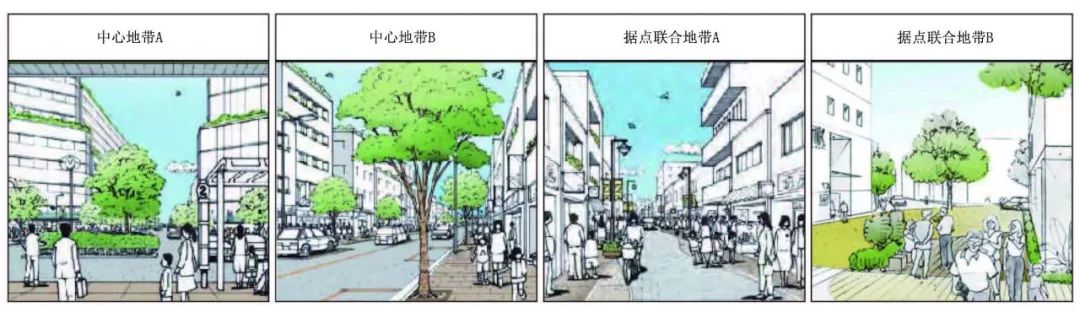

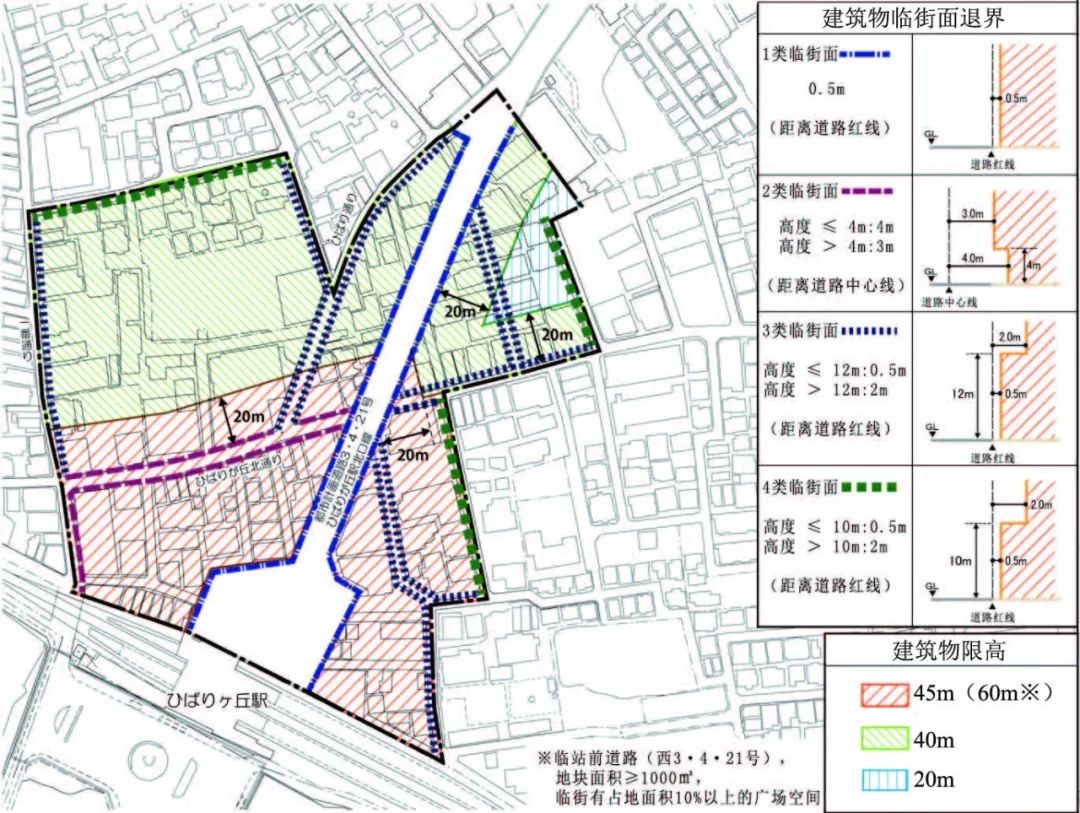

东京云雀丘站(Hibarigaoka) 北口地区更新规划中,根据区域、道路等级等的区别有针对性地要求建筑物底层导入不同程度的繁华设施(商业设施等)并确保充足的建筑前区空间,以维持或提升商业活力(日本国土交通省,2014)。

图5 云雀丘站北口地区区域划分

图6 云雀丘站北口地区道路等级划分

图7 云雀丘站北口地区区域更新目标形态展望图

图8 云雀丘站北口地区建筑退界及建筑限高

4 激发市场创造性的弹性规划管控

管控应主要强调的是空间环境的整体效果,只要符合整体性要求,不破坏整体利益,在各局部间可在控制界限上下波动而保持总体均衡的态势(赖志敏,2006)。对单个地块而言,开发商所投入的努力远超公共管理部门,为创造高质量建成环境,设计控制不能抹杀市场的创造性和多样性,必须具有允许创新突破和多样化的弹性。

美国城市设计中有一种连带开发机制,即以社会责任分摊为原则,要求私人开发在获取经济利益的同时,附加建设与自身项目无关但有益于公共利益的项目、设施或其它转化形式。其分为强制性连带、选择性连带和协商性连带(高源,2005)。其中,选择性连带,是一种具有奖励、激励性质的“诱导”机制,旨在通过外界刺激鼓励城市建设者和参与者自发地去实现某种被鼓励的做法,开发商拥有决定是否进行附加建设的选择权。其包括很多种类,如资金支持、政策优惠、风险共担、容积率奖励、开发权转移等等(唐燕,2013)。

“诱导”机制的实施作用与实施地区的开发形势密切相关,通常在经济增长压力大而可用土地有限的场合下效果较为明显,在此种情况下奖励措施才可以产生足够的开发吸引力。车站周边第二圈层范围内用地均满足此种条件,第一圈层范围内这种奖励所产生的吸引力更甚,甚至可以跟强制性连带协同实施。

这种“诱导”机制应作为车站周边区域精细化管控的重要手段之一,无论是新开发区还是再开发区均同样有效,但必须对奖励极值与连带开发内容做出详细的设定。

5 结论

本文在TOD 视角下,以站点为触角,系统考虑站点地区的特征和作用,从时间跨度和空间跨度上统一和明确站点周边地区基本规划设计要素的整体性管控,力图探索站点周边地区精细化规划管控的核心要素,以期在今后的站点周边地区规划设计与管控中避免对一些基本问题进行重复论证,有利于站点地区的开发建设工作按照标准化的模式快速推进且行之有效,并保持规划建设品质处在可控的水平上,同时保障站点地区发挥相应的城市职能。

作者简介

张鎏,上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司,工程师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

长按并识别二维码 关注“城市规划学刊”

规划问道

规划问道