柯布西耶当年提出了“明日之城”,但是沉迷于机器美学和庞然大物的柯布西耶可能并不懂得人心的柔软细腻,拆除现状直接代之以高速公路、巨大体量的建筑,街道被置于次要地位,恐怕放在今日这样的城市无法为大家所接受。

城市是人们一天天建造、修补出来的家园,受环境承载,有赖于技术,积淀着文化。今天我们说造明日之城,是从更加宜居、人性化、具备发展潜力、生态等方面去考虑的。

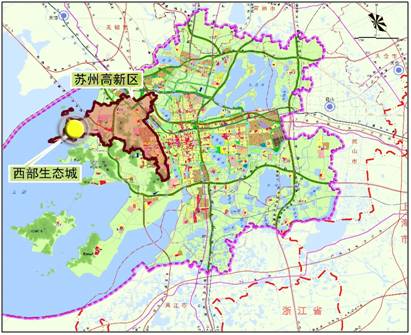

苏州西部生态城是一片新的城镇化区域,将成为人们生活的载体和碳排放的主要源头,并鉴于其人文、生态环境的双重敏感性,其发展模式和发展轨迹必然成为生态主题发展的关注焦点,这就急需在城市建设模式上实现转型,实现城市对周边生态环境以最小干扰的模式进行发展,而这一要求实质上就是生态城建设中的“低碳”理念。

总的来讲,苏州西部生态城建设是一场涉及土地利用模式、能源利用模式、经济生产模式、交通组织模式、绿化植栽系统,并关联生活方式、价值观念和国家权益的新型城镇化革命,其空间结构、功能、产业性质和运行机制直接决定着城市低碳发展目标能否实现。

西部生态城,既要顺应区域发展趋势,肩负起抢滩太湖、引领新时期经济发展的重任,又要实现生态文明与文化传承,确非一件易事。

建一座“明日之城”

规划将西部生态城建设成为一个以未来城、产业城、生态城、特色城“四城”驱动的“明日之城”。

(1)未来城——放眼全球,第三次工业革命下的新经济模式引导着世界的变革,促生未来“理想之城”。依据全球第三次工业革命“工业化与信息化的深度融合”的核心特征,在物联信息网络高度发达的未来城市,人类的生产、生活方式将会全面变革,我们需要从层级化的经济结构跨越到“去中间环节”的扁平化经济协作网络中,并逐步寻求西部生态城在扁平化经济网络中的高能级,建立与未来生产生活方式相适应的社区组织结构和经济模式。

(2)产业城——透视国内,反思各类“生态城”的空城现象,打造以创新产业体系驱动的产业“活力之城”。以产业为依托,构建和谐自给的产居平衡关系,采取产业引领下的组团地产开发模式,以提高各功能组团的混合度、增强活力,发展宜居宜业的综合性新城。将生态城功能与科技城产业的互补,激发内在的经济驱动力,延续创新型产业特色,强调商务研发、旅游度假、文化创意及民间工艺等绿色服务产业发展,且始终将旅游业发展与城市功能进行有机融合。

(3)生态城——回顾历程,从工业化进程中的城市蔓延走向山、水、城、湖的交融生态“典范之城”。尊重基地原有自然山水要素的生态功能,通过“由底到图”的布局方法,实现以保护生态格局为前提的不同类型建设用地选择,更为集约用地,以保证充足的生态空间;构建山水生态走廊,形成整体的绿色及蓝色网络,提高生态空间和开放空间的慢行可达性;降低能耗,提高能效,以减少碳排放,以生态技术手段实现可感受、可测控、可持续的真山真水生态城的建设理念。

(4)特色城——立足资源,强调地域文化的延续和发展,展现山水自然景观与人文精神内涵共生共振的特色“魅力之城”。立足西部生态城资源特色,重视地方地域文化和山水环境特征的保护,采取特色化、精致化开发模式,体现全面的人文关怀;注重城市特色的可识别性塑造;以人为本的城市人文形象塑造贯穿始终,建设一个文化浓郁、特色鲜明、人性舒适、景观美好的适应未来发展的新城。

智慧社区,绿色邻里

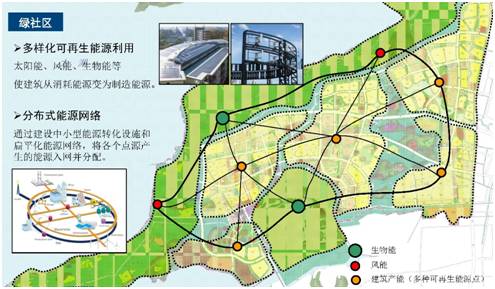

根据第三次工业革命的理论,能源结构的变化是未来趋势之一,因此可再生能源利用,以及基于新能源所形成的分布式能源供给结构将成为影响生态城社区能源系统构建的主要因素。

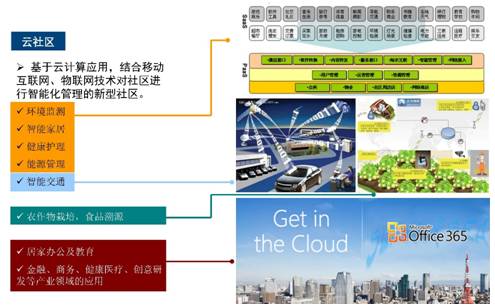

除了对新能源的利用外,还包括信息技术在社区中的运用,基于云计算应用,结合移动互联网、物联网技术对社区进行智能化管理是生态城社区构建的另一特色。将这一技术运用于环境监测、家居管理、健康护理、能源管理、智能交通、居家办公及教育以及智能办公等领域,使得人们在信息智能技术的帮助下可以随时随地完成事务性活动,从而使更多地时间、空间得以解放,回归其社交和休闲本质。

生态城充分考虑在社会经济层面使既有系统与新建系统充分融合,兼顾原住民的特点与问题,使其充分参与到城市化建设和新系统运营之中,成为城市化的受益者。除此之外,生态城所处区域有着悠久的农耕和捕捞历史,其具有的农耕文化、传统手工业文化、生活方式本身就是生态城宝贵的资源和所追求的田园气质,因此在未来生态城建设中,对传统产业发展和原住居民生活就业安置重点考虑。

公益优先,人性关怀

从人本低碳角度出发,公共设施布局应符合人群的行为特征,满足慢行主导、便捷到达、功能混合的要求,从而减少交通耗能和土地浪费。

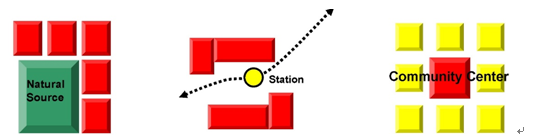

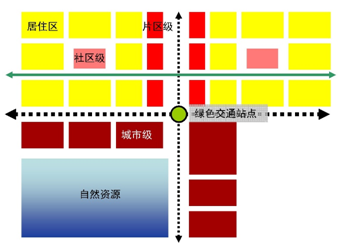

根据人群活动特征和布局特点,公共设施布局基本可以用三种模式来解决,一是依托自然资源,将公共设施布局于水体、山体等自然资源较为良好的区域,既实现了休闲健身需求与生活功能的复合,又实现了优质空间资源的共享,增添了人气;二是依托绿色交通站点,将公共设施布局于地铁、有轨电车及常规公交等站点区域,使通勤人口可以顺便完成生活需求;三是依托居住人口密度中心,结合居住社区,将公共设施布局于人群便于到达的区域。

结合城市级、片区级和社区级商业的特点和人群对不同等级商业服务业设施的使用频率,将这三种模式进行分配与组合,城市级公共设施依托自然资源布局,片区级公共设施依托绿色交通站点布局,社区级公共设施依托居住人口密度中心。

以人为本,保障有轨电车网络+常规公交体系+水上游线的绿色公交体系,构建以分离式慢行主线+慢行支线为特点的慢行体系,为人提供一个宜人的出行环境与空间尺度。

传承文化,活体留存

除了保护乡土建筑、文物古迹、街巷格局与村落形态,更要注重非物质文化遗产的保护与传承。

东渚镇和镇湖镇均有丰富的风俗与节庆传统,镇湖镇更是有着苏绣工艺、缂丝织造技艺等传统手工艺瑰宝,苏绣与粤绣、湘绣、蜀绣合称为中国“四大名绣”,缂丝织造技艺2009年入选世界非物质文化遗产名录。

刺绣工艺的空间载体即是镇湖老镇南北向“一字型”绣品街,规划对其予以重点关注,希望其仍是文化造血之脊,在保护其为主干的街巷空间,延续原有老镇肌理与尺度的基础上,望其能带动周边的文化繁荣,提供更多的展示苏绣技艺、缂丝织艺的物质载体空间。

除了对过去、现有的民间工艺流程、技艺创新等进行记录典藏与展示,也培育和挖掘行业价值,与旅游和文化产业相结合,以利润带动行业发展,刺激工艺的传承需求,积极组织民间讲学、工艺培训,铸就人才,形成良好的保护和继承效果。希望一切不成追忆,一直向前。

以今日的技术兴许也只能望见一定期限内的“明日之城”,绝不是终点,明日之城也会不断发展,更加智能,更加人性,更加生态。

尊重他人劳动很重要。如需转载,请联系我们的后台噢~

注:长按二维码,一键加关注

规划问道

规划问道