2016-10-29

分类:规划研究

阅读(245)

9月25日上午,由中国城市规划学会主办,中国城市规划学会城乡规划实施学术委员会承办的专题会议二“规划实施与管理:演变与发展”在沈阳新世界博览馆召开。中国城市规划学会副理事长、城乡规划实施学术委员会副主任委员,厦门大学建筑与土木工程学院教授、经济学院教授赵燕菁以《存量规划与城市化2.0》为题作特邀主题报告。以下为演讲实录。

中国城市规划学会副理事长、城乡规划实施学术委员会副主任委员,厦门大学建筑与土木工程学院教授、经济学院教授赵燕菁

没有一成不变的方法。规划也是如此,方法要随着所研究的问题的升级而升级。即便是非常好的规划工具,当研究对象发生变化后,也必须用新的规划工具来取代。这就像医生好坏不仅取决于他的药好坏,而且也取决于他开出的药能否和病人对症。

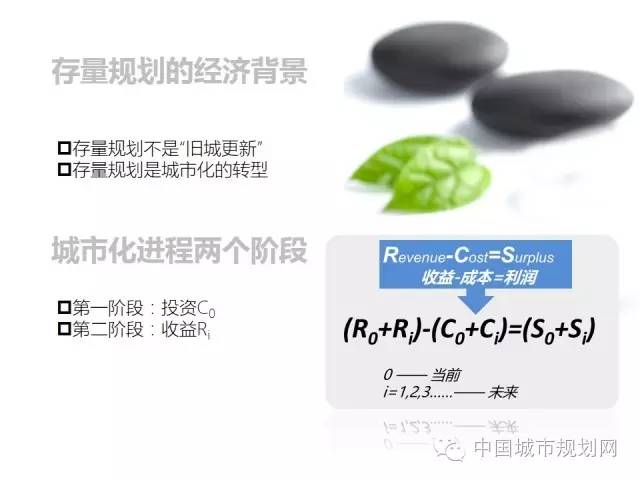

城市化大致分为两个阶段。第一个阶段,我们称之为城市化1.0,简单的讲就是投资,规划的任务就是如何把路、桥、水电、市政管线、学校、医院、住宅……这些资产在空间上合理地组织起来。第二个阶段,我们称之为城市化2.0,就是收益。规划面对的问题就是怎么创造收益把投资收回来?怎么样创造足够的现金流维护资产的持续运转?城市化两个阶段前后相连——如果第二步没能完成,即使第一步成功了,整个城市化也不算完成。

如果说过去30年,是中国城市化的1.0阶段,那么现在中国城市化则开始进入2.0阶段。如果这个判断准确,那么城市规划工具和理论也必须随之改变。这个新的规划工具就是“存量规划”。

为了更好地理解城市化2.0,可以借助一个简单的会计公式。城市的本质就是公共产品的交易场所。城市化就是提供公共产品。同任何产品一样,公共产品的有效供给取决于该国产品的收益减去成本后,是否具有正的利润。其中,收益包括当年的收益和今后每年带来的收益;成本包括一次性的投资和每年维护的成本。区分一次性投入/收益和经常性投入/收益极为重要,它是决定了城市化发展的不同阶段。

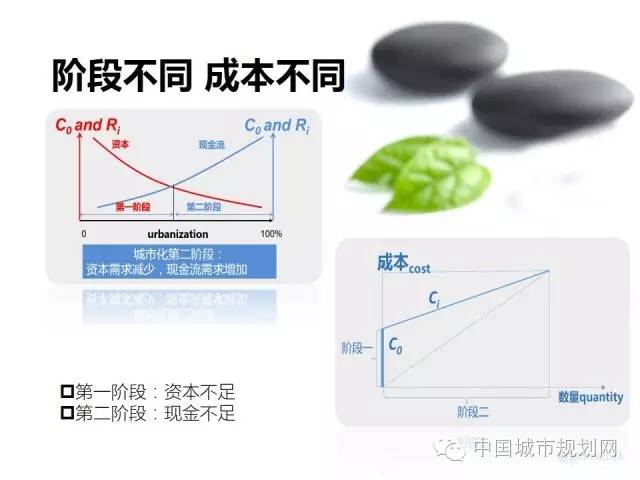

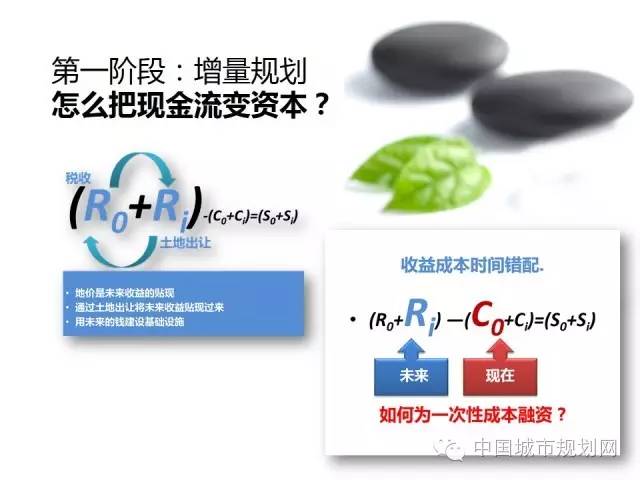

这个公式显示,城市化1.0阶段,最大的难题就是融资——如何获得公共服务必须的基础设施投资。看这张图,C0就是一次性的投资,比如,建一个桥,我们知道肯定赚钱,但如何在没有建成之前获得一次性投资?这就是所谓的投入产出错配的问题。

发达国家是通过税收财政,通过间接融资(债务市场),把未来的收益贴过来解决的这个问题。而中国则是通过直接融资(土地市场),把未来的收益贴进来,解决了这个问题。土地财政模式在全世界都是非常少见的。由于土地财政超高的效率,使我们能够在30年左右的时间把其他国家需要上百年时间完成的城市化1.0阶段完成了。

一组数据可以解释这个投资模式多么成功。1978年,中国城镇常住人口从1.7亿人增加到2015年7.7亿人,增长了3.5倍。城镇化率由1978年的17.9%提高到2015年的56.1%。城市建成区面积,从1981年的0.74万平方公里增加到2015年的5.2万平方公里,增长了6倍。加上矿区,城市化地区达到10万平方公里。这10万平方公里意味着什么?如果按照现在的人均用地标准,假设今天开始,我们不再建设一寸新区,现在这些城市建成区也能够把87%的中国人装进去。这就意味着虽然中国的城镇化人口水平还在不断地增长,但需要大量投资的城市基础设施和建筑基本上完成了。这时开始,城市化就逐渐从增量扩张的1.0阶段升级到存量扩张的2.0阶段。

同1.0阶段相比,2.0阶段最大的特点就是资本性支出(CAPEX)迅速减少,运营性支出(OPEX)急剧增加。相应地,其主要问题不再是怎样获得资本,而是怎样把已经形成的资产还原为源源不断的现金流。城市化2.0是1.0的逆过程,这个阶段对现金流的需求超过对资本的需求。如果在城市化2.0阶段不能尽快从1.0阶段的一次性收益模式(土地出让)变为可持续的收益(税收),城市就无法支撑可持续的公共服务。

一旦进入城市化2.0,能否创造现金流收入,就取代1.0阶段的能否创造资本,成为判定城市规划的好坏的新基准。不仅对于城市规划如此,实际上也是判断所有经济政策对错的基准。

比如是否应该加大固投拉动经济?那就要看固投是不是能带来净现金流。固投本身没有什么好坏,关键是看现金流。如果固投带来的收益能够覆盖成本,那就越多越好,4万亿也不多。再比如是不是要鼓励新经济?那就要看新经济模式(比如嘀嘀打车)带来的收益是否大于其摧毁的商业模式(比如传统的出租车)。新经济模式带来的现金流比摧毁的现金流还多,就应当鼓励,反之,就应当慎重。像阿里巴巴这样的新经济,杭州市政府肯定喜欢,但其他城市政府未必高兴,因为它摧毁了传统实体店的商业模式,导致其他城市税收和就业的减少。这就需要解决剩余再分配的问题。企业和居民是否应当减税?这就要看减税后的现金流和减税前的现金流哪个更多。如果减税带给企业的竞争力不足以抵偿现金流的减少,就意味着政府需要降低公共服务水平或增加负债维持运营开支(OPEX),这样的减税就是没有意义的。甚至汇率、利率政策也是如此,保资产价格和保现金流有冲突时,要优先保现金流。

所谓经济转型,就是从资本型的增长转变成现金流的增长。GDP的好坏不仅取决于其数量多少,同时更取决于其结构优劣。在城市化2.0阶段,好的GDP应该是更多的现金流,而不是更多的资本构成(这同城市化1.0阶段完全相反)。

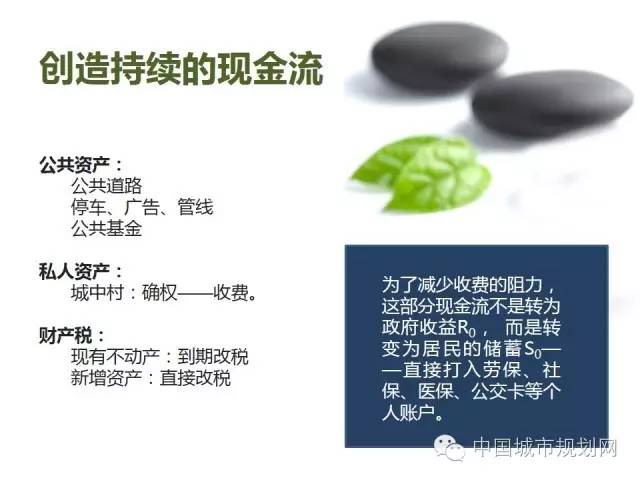

在这一政策目标下,存量规划的目标就很清楚了,那就是要把现在已经形成存量的资本,尽量转化为真实的现金流收入。在城市化2.0阶段,城市规划也必须服务创造现金流这个大目标。对于处于城市化1.0向2.0转化的经济,都一定是资本太多,现金流太少。存量规划的终极目的,就是设计各种制度,把现在的资产通过直接或间接地方法转化为现金流。这不仅是指政府的资产,同时也包括企业和家庭的资产。

比如地下管廊,需要大量投资,结果必然导致更多的债务和运营成本的负担。但如果通过存量规划(比如规定地下空间有偿使用,迫使管线单位付费),就可以将综合地下管廊变为变成可以产生现金流的资产。再比如说公共道路是一项巨大的资产,如果对路边停车收费,就可以创造巨大的低成本现金流。

需要指出的是。免费并不都是好的事情。根据价值守恒的原理,公共服务漏失的价值必然会导致相关不动产价格的升高。北京为什么房价高?因为北京的教育、交通成本等等都比全国低,这些公共产品漏失的价值,就转变为学区房、地铁旁不动产价值的上升。类似的例子还有免费的公园,建成以后一定导致旁边的房价上升,但如果公园收费房价就会下降;公路建成后,两侧的土地一定升值,但如果像高速公路那样封闭并收费,路旁的土地就不会升值。这就是为什么香港是全世界税收的天堂,但是房价奇高,而北欧国家税收很高,但是房价便宜。

公共资产收费必然遭致反对。存量规划一项主要任务,就是要设计相关制度减少阻力。比如,道路停车、水费电费、垃圾费上涨的收入扣除管理成本,直接注入养老金等个人账户,而不是直接收归财政。居民可以每年甚至每月都能够即时知道哪些公共收费项目转入自己的账户,收费的阻力就会大幅减收。由于这样做相当于停车的补助坐公交车的,用水多的人补助用水少的人。社会财富在不同人群重新分布,其阻力就会大幅减少。表面上看起来政府没有直接现金流收入,但却减少了政府社会保障的支出。政府可以用养老金等购买政府收益稳定债券,随着财产税税基扩大,逐步接替公债作为运营性支出(OPEX)的主要现金流。

在价值守恒的前提下,公共服务收费的减少,等于把现金流转成资本。这在城市化1.0阶段也许是有利的,但进入城市化2.0阶段,GDP里面现金流就应当越多越好。其实,财产税本质,就是将一项一项难以定价单独的公共服务免费提供,然后通过不动产升值统一收费。由于中国在土地出让时许诺70年的使用权已经将财产税贴现在地价里了,直接开征财产税等于政府违约,针对不同的服务分别收费,就成为一种替代的办法。

需要特别指出的是,对不动产收税很可能导致资产泡沫破裂。对此一定要慎重,日本资产价格暴跌导致全社会的资产负债表的缩水,所有的家庭、企业和银行无人幸免,教训极为深刻。资产泡沫的形成,乃是资产的估值(比如房价)非理性地相对于现金流(房租)高估。正确的办法应当是不断创造现金流稀释泡沫,对冲高估的资产价格,而不是简单地打压资产价格,导致市场所有主体资产负债的缩表。要做到这一点,就必须改变货币政策——将信用创造同现金流挂钩。

首先,为了防止新的地王出现,增量供地应该从一次性的拍卖——批租,该变成拍卖现金流——年租或财产税。1984年之前,香港在城市化1.0阶段,为了大规模融资,也是以批租为主。但1984年以后,大规模基础设施建设减少,为了分享土地增值收益,逐步就改成批租与年租混合制。通过这个办法,将资产直接转化为未来的现金流。

其次,金融政策也必须改变。现在的房地产市场,市盈率(租售比)奇高,已于赌场无异。不同的是赌徒用的是自己的钱,开发商都是拿银行的钱。而金融则拿赌注作为抵押品。银行更像是当铺,贷款几乎不考虑现金流。央行应当规定新的贷款规则——无收益,无贷款。从而将资产价格同现金流挂钩,控制金融系统为资产性投资融资的杠杆。

第三,大规模建设“先租后售”保障房,将房价同现金流(租金)挂钩,确保居者有其屋。对于其他的存量资产,比如侨房、私房、到期商品房、合法化后小产权房、自由办公等无期限资产,尽快开征财产税。

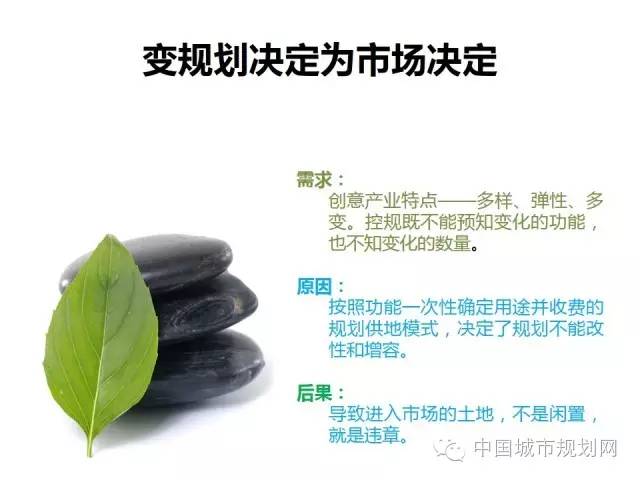

进入城市化2.0阶段,规划方法也要从政府决定,逐步变为市场决定。在增量规划的时候,真实的市场还没有出现,只能由规划师来决定土地的开发强度(容积率)、用途以及比例。一旦规划批出去几十年都不会变(否则无法定价)。进入城市化2.0的时候,市场的真实需求已经产生。原来规划的指标、用途很难适应新的市场需求。这时就要求存量规划必须从增量规划时强调刚性,转变为强调弹性。各种功能间根据市场需求自由自由调整,开发强度根据基础设施容量不断增加,成为存量规划必须解决的问题。

一个可行的办法,就是只对土地的用途提出负面清单和开发强度上限。允许业主根据市场的需求,在负面清单不限制的任何用途的内转换并为土地开发强度的改变,留下政策通道。为此,土地的收费模式需要同步改变。政府每年公布不同用途地租的清单,业主根据不同的地租和市场需求,最大化土地收益。政府则获得更多的现金流。

同已经完成城市化转型的国家不同,存量规划是专门服务于从城市化1.0阶段向2.0阶段转化过程中的特定规划。它不是转型完成以后的“城市更新”,而是转型过程中的“城市再造”,是两种不同规划制度的切换。城市化1.0只是城市化比赛的半程,这一阶段落后的城市,如果率先完成转型,就可能在存量为主的2.0阶段反超原来领先的城市。好的存量规划,应当能帮助所在城市弯道超车,成为城市化全程比赛的胜者。

*以上内容由中国城市规划网根据专家在2016中国城市规划年会上的报告编辑整理,已经专家审阅。

“中国城市规划年会”是我国城市规划行业影响力最大、学术水平最高、参与性最强的学术峰会和行业性盛会,是城市规划领域最重要的学术创新交流平台,每年举办一次。中国城市规划学会先后在全国多个城市举办了23届年会。主办单位根据城市发展和城市规划领域的需求,确定年会的主题,系统交流全国及各地在城市规划研究、规划管理、规划设计和规划教育等领域的最新成就,探讨当前城市规划工作中面临的一系列热点和难点问题。年会一般由全体大会、专题会议、自由论坛、特别论坛、主题展览和工作会议组成,每年邀请国内外著名的学者作报告,同时在行业内广泛征集论文,通过匿名评审,确保报告的质量和参与程度。

“中国城市规划年会”不同于一般的商业性大会或行业性工作会议,以学术为核心,以学术质量为唯一标尺。由于年会具有学术性强、信息量大、参与度高的特点,年会已经成为一线科技工作者首选创新交流平台。每年的年会吸引了大量专家学者和规划第一线的科技工作者参加,参会代表主要来自各级政府城市规划行政主管部门、城市规划编制单位、大专院校城市规划专业,此外,参会者还包括各级党政负责人员,境外城市规划专业人士等。历届年会分别在杭州、厦门、北京、西安、广州、哈尔滨、大连、天津、重庆、南京、昆明、青岛、海口、贵阳、沈阳举行。

本文版权和使用权属中国城市规划网所有。任何网站、微信公众号等其他媒体未经授权不得转载、摘编、修改或以其它方式使用本文内容。授权事宜请在微信公众号留言或发邮件至www@planning.org.cn联系我们。中国城市规划网对此保留最终解释权。

知规划动态 | 晓行业前沿 | 听学会声音 | 碰学术火花

更多精彩请点击阅读原文,查看“2016中国城市规划年会”专题

规划问道

规划问道