著名文化品牌“理想国”前阵做了一个活动:书店里被翻得最多的书。他们说,通过这些被翻阅最多的书,“或许能隐约看出各个书店最核心的读者在关注什么;对普通读者而言,也是很有意思的对比和关照,知晓和自己同去书店的那些陌生读友关注点的异同。”

今天就分享他们这次调查的结果,来自 7 座城市的 9 家独立书店。

本文转自公众号“理想国imagist”

书店按首字母排序

1、北京·单向空间

北京朝阳区望京中环南路1号社科院研究生院尚8人文创意园D座1层

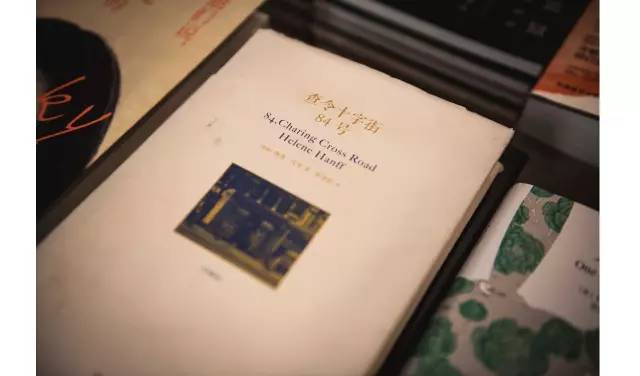

《查令十字街84号》海莲·汉芙 著

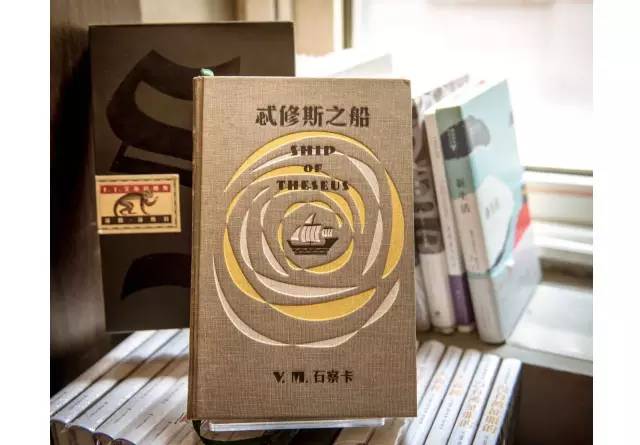

《忒修斯之船》V.M.石察卡 著

单向街书店花家地店内,被翻得最多的两本书,一本是《查令十字街84号》,另一本是《忒修斯之船》。

据我们略羞涩而帅气的店员透露,这两本书的巨大吸引力,一部分来自它们摆放的位置——都在我们店内摆放书的长桌的边上。而最大的原因,还是在于这两本书与我们当代读者微妙而有趣的关联上。《查令十字街84号》讲述了一个爱书人二十年的通信故事,书中出现了很多对于国内读者来说,很陌生的书籍的名字,但是却通过在这一本本书,使得保持通信却从未见面的二人,成为人生中的特别存在,为各自的岁月留下注解。这本书被广为人知,还归功于《查令十字街84号》这部电影,很多人看过这部电影后慕名来单向空间寻找,书店、书、电影、人生就在此刻相逢了。

《忒修斯之船》也是一本在读者群中的“红”书,它很“不正常”,它不仅有一个完整的故事,在其扉页上,更被一名男性和一名女性写满了旁注。最开始时他们并没有见面,而是通过笔迹进行了一段时间的交流。不同颜色的笔迹写于不同时间。包括手写笔迹、照片、地图、明信片、剪报等等。面对这样一本极具形式感的书籍,对于读者来说最大的问题是如何去读?当然,这也是最大魅力。

2、大连·简汇空间

大连中山区柏威年购物中心1F中庭大堂

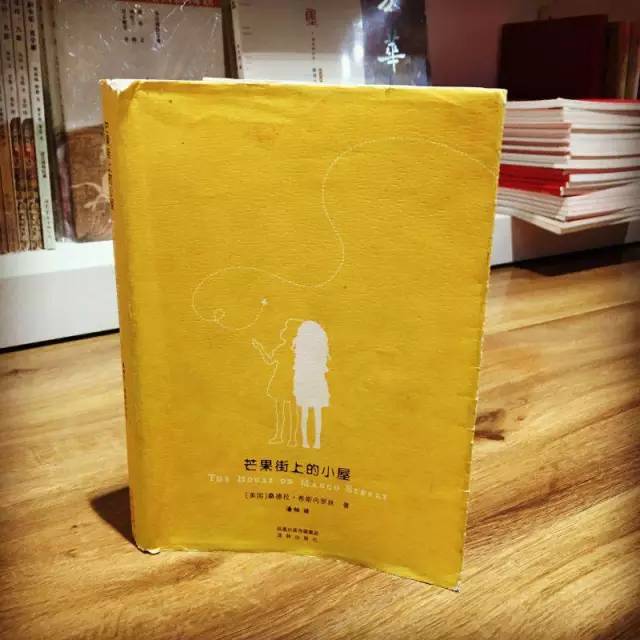

《芒果街上的小屋》桑德拉·希斯内罗丝 著

“你永远不能拥有太多的天空。你可以在天空下睡去,醒来又沉醉。在你忧伤的时候,天空会给你安慰。可是忧伤太多,天空不够,蝴蝶也不够,花儿也不够。大多数美的东西都不够。于是,我们的听我们所能取,好好地享用。”

《芒果街上的小屋》它不是童话也不是鸡汤,出版多年却在简汇书店里不断的被翻阅,以至鹅黄的封皮边缘已经泛白。

文字虽然简洁却不同于朋友圈里那些激情满满的鸡汤文,那些看一眼便充满斗志,关了屏就回归平庸的速食文字。它清雅得就像一个小女生在用软绵绵的声音跟你说话,跟你谈成长的翻阅他们的人应该是在书里找到了自己成长的影子,夹杂着童年的憧憬,青涩的青春期,生活的不如意还有我们当时不明白却来不及想的种种。

虽然书里反应的是美国种族不平等现象,但我想每个们都是这样长大的,不管是哪种国籍哪种肤色哪种家庭。正如作者在封皮所写,在中国也有这样一条芒果街,我们每天都在跨越疆域,这一点点的转变,让内心更加强大起来。

3、苏州·慢书房

苏州观前街蔡汇河头4号,近临顿路

《自由在高处》熊培云 著

熊培云的这本《自由在高处》已经被店里的客人翻过无数遍了,以至于我们只能保护性地将封面,用牛皮纸包起来作为样书供书友观看。

熊培云作为国内有名的公共知识分子,其著作已被广泛阅读。熊老师也曾作客慢书房分享他的写作与思想,那场活动的火爆程度至今令人难忘。

或许“自由”是所有人都向往的状态吧。我们都希望着成为更好的自己,于是何为自由,如何达到自由,自由背后的个人与社会与国家,究竟有着怎样的联系,便成为了很多人时常思考的问题。

大家不光只是仰望那高高在外的“自由”,更想要将它拉近到自己的身边成为触手可及的“事物”。也许正是这样,《自由在高处》一直以来都受到我们书友的喜爱。

4、青岛·如是书店

青岛市银川东路3号国信体育场M区

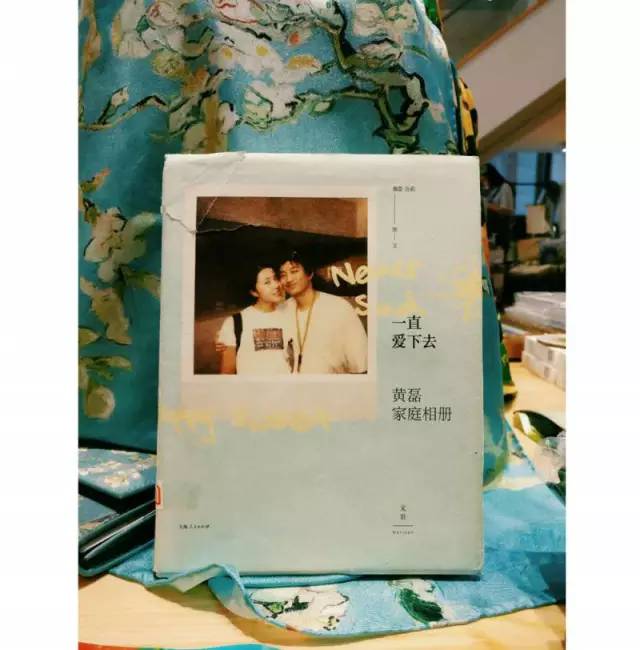

《一直爱下去》黄磊,孙莉 著

“我与孙莉从1995年恋爱至今,整整20年。我人到中年,身体发福,她却没有太多的改变,依旧青春貌美的样子。”

或许这就是读者们最想要的爱情——陪伴是最长情的告白。

在如是书店工作,见证了几对新人,他们相识在如是,相爱逛如是,最终婚纱照的拍摄都是在如是完成的。忽然觉得这家书店因为这些有情缘之人的相聚,变得更加有味道,这是一份坚守也是一份问候,不管未来他们面对什么,这家书店都会成为遮挡烈日与风雨的港湾。

我可以想象,看这本书的人,一定是相互依偎或者独自憧憬美好的爱情,不管怎样,这都是美好的开始,关于爱情,关于细水长流的幸福。

《霍比特人》 J.R.R.托尔金著

“你是个好人,巴金斯先生,我也很喜欢你,但你毕竟只是广阔天地中的一个小人物而已啊!”

每一个人都有一个英雄梦,在如是书店常常会遇到这样子的“孩子”。是的,我喜欢称呼他们为“孩子”,永远长不大,永远在现实中保持独立的向往,收复失土,重新找回美好。

作为店员,常常会被孩子抓住,迫不及待的问关于这本书的结局,可是我能怎么说呢,仿佛脱离文字之后的肆意评价,总会成为打破梦境的石子,我多么希望这群孩子,能够跟着比尔博·巴金斯的脚步,完成这次不平凡的征程。

5、北京·三联韬奋书店

北京东城区美术馆东街22号,东四大街口

《陌生的经验》陈丹青 著

《图解艺术》安德鲁·格雷厄姆·狄克逊 著

《孤独星球》

三联书店是我最常去的书店,原因无他,新书上架快,品类全,它的灯永远亮着,而门也永远开着。

因品种全,三联的书难免鱼龙混杂(比之大书城,则好太多),一楼的书,每每只是新书扫过去,余下不再看,而它的地下一层则是另一片天地,每入其中,就像进入宝库,书山书海,有乱花渐入迷人眼的感受。

三联的书,少有被翻得太烂者。目力所见,地下一层,个别品种的艺术类图书封皮脱落,隐藏在书海中,很难发现;中国地图出版社的一套旅行书,似是一楼被翻得最多的书。来三联的读者,都是旅游爱好者吗?这其中,许多人本就是旅游慕名而来吧?

6、郑州·松社书店

郑州金水区金水路与文化路交叉口中州索克影院三楼

《沉默也会歌唱》绿妖 著

“我在这个城市已经快三年了,男朋友刚和我分手,工作又不顺心,生活的压力让我喘不过气来。我的家在陈寨,马上就要拆了,我将无处可安,我在想我是不是不适合在这个城市生活……”松社书店经常会接待一些这样的郑漂,这些内心彷徨,眼神里透出迷茫的年轻人,在这里一坐一个下午,一杯咖啡,一本书,捧在手心。

“我就想知道我会怎么样?!”她问我。这是一个面容姣好的女孩,白皙的脸上却透着疲惫,一头乌发敷衍的扎在脑后。她是第一个,也是我在松社遇到的唯一一个不问我找书,而问我生活答案的人。“你想怎么样?”我问她。

她的目光落在了摊开的书上,我看到了——绿妖的《沉默也会唱歌》。

“我想要继续在这里待下去,毕竟大学毕业我就来了这里,身边也有了自己的圈子。”

“挺好啊,那就加油吧。所有的不顺利都会随着时间的流逝而改变。”我顺手翻开她面前的书,在那篇《凿壁偷光的人》停下,“梦想的本质是凿壁偷光,光不能使你解脱于囚室,但令你精神自由……梦想的伏线,可以长如一生,不走到最后,不知道结局。”

她接过书,默默看了一遍,“是啊,不走到最后,不知道结局。我都快忘了我曾经的梦想了。”她抬眼看看我,弯弯的月牙眼睛露出了一丝笑意。“谢谢你。”

我知道无须再多言,“灵魂比我们想象的有力。”我们每天都生活在自己和他人的故事中,有一点我知道,不忘初心,“在现实的尘土飞扬与喧嚣之中,你迟早会有一瞬,感到自己心中的音乐,与这座城市轻轻共振,如此悠扬,如此明亮。”

7、北京·万圣书园

北京海淀区成府路123号北大清华教师5号楼

《失控》凯文·凯利 著

《维特根斯坦传》瑞·蒙克 著

《耳语者:斯大林时代苏联的私人生活》奥兰多·费吉斯 著 广西师范大学出版社

万圣书园店面不算大,也不够宽敞,倘以很多书店打造的“空间”概念来比较,它实在太传统,但从另一面来看,它也是最符合知识人感受的书店,没有太多外在修饰,狭长的空间里似乎只有书,但你总不用担心碰到内容太差的书。

去万圣,没有三联多,但每月初都会去拍上月的排行榜,已成规定动作,以往是另一个同事在拍,好像与己无关一样,但他不在,却自然地又似乎像是一项不得不担起的任务继承下来。

每次去万圣,总会生出感慨和沮丧:好书太多,自己读书太少。但好处是,在这里你会时不时会碰到一些文字里的“熟人”,比如曾有幸碰到过贺卫方、北岛、止庵。

万圣书园的书更新不算快,很多书大半年都不会下架,因而被翻烂的书不少,且都是大部头。比如《耳语者》和《维特根斯坦传》,封皮被撕破,只能用透明胶粘起来,原本干净的书封上,布满了被翻很多次留下的黑黑的污垢,有洁癖的读者,大概不会再拿起来吧。《失控》一书更惨,像是被老鼠啃过。

8、西安·万邦书店

西安雁塔区科技路195号金桥国际正北大都荟

这本书被翻得很烂,里面的书页已经散开了。

这两年,西安的小咖啡馆像雨后春笋一样冒出来。年轻人想要开一家咖啡馆的热情很高。许多年轻人的聚会什么的,也开始转到咖啡馆里。

这本书是介绍怎么开咖啡馆的,作为开店的阅读资料是符合读者期待的。不能说每一个翻这本书的人都会开咖啡馆,至少在他们的心里会有这样若隐若现的梦想。

《不想恋爱》绵矢莉莎 著

这书的名字感觉是好多人的心声吧,看看又是芥川奖的作品,所以会被拿起来看吧。

书被翻得很脏,可能是因为封面素净的关系。书店隔壁即是西北大学,上了大学的年轻人被认为有了恋爱的自由,或者说不再被定义为早恋。

大学生一入校门,就像脱缰的马,决堤的水,不恋爱干什么?

《不想恋爱》的书名,足够惹人好奇,曾经沧海的人,真的不想恋爱,要翻来找共鸣。从未恋爱的人,近恋爱情怯,想讨教前辈的经验,也要翻翻看。

9、成都·言几又

成都高新区天仁路388凯德·天府4F

“我画下我脑中的闪念,这些碎片化的记忆和图形,在网络上漂流,与那些素不相识的灵魂相遇,彼此共鸣,会心一笑。每逢这个时候,我相信自己并不是独自一人承受着孤独,孤独是人类的基本属性,我们都是彼此孤独的盟友。”

每逢观察中,我总感觉来言几又的读者在挑选书时,审慎而细心地像是在“预谋邂逅”一位精神上的挚友与思想上的同谋。共鸣甚美,美如不同的灵魂在食饮孤独的日子里相互问安的温暖。

大概Tango这本由一日一画串联起来的漫画书册,正是读者所需的这种真诚的治愈。虽然画里的梦境显得无厘头,甚至带有些许荒诞感,但当它成为一种介质,裂变似地串联起更多人之间的寂寞感与世界观,关于孤独的苦涩体验也成了隔空共鸣的脑洞狂欢。

或许,从翻阅一本书到爱上这本书,需要的仅仅是潜藏于我们之间微妙的相似之处而已。

“他在书中题了几行诗,把我俩写成了吉卜赛人和傻子,一个创造寂静,一个聆听寂静。在我们铿锵作响的生命漩涡中,这样的角色将会交换多次。”

当我读到这句话的时候,我深深感喟于帕蒂轻描淡写却铿锵有力的笔法与情感,以致于每当我在言几又书店看见相伴而行的情侣,脑海中都会自然浮现这句话。

所谓灵魂伴侣,从来都是彼此隆重,彼此炽热。

除却物质以外,他们如狂热于酗酒一样狂热于彼此之间惊为天人的精神共鸣所带来的倾倒式的喜悦。正如帕蒂所记录的她与罗伯特·梅普尔索普之间那混乱的浪漫与迷幻的青春。

It is totally a bad romance。这段罗曼史发酵于美国最为反叛而狂乱的自由时代,正因如此,帕蒂与罗伯特之间的传奇才显得尤为浓墨重彩。1968之夏,是柯川去世的夏天,是爱与骚乱的夏天,也是他们爱恋的夏天。

他们单纯而热忱,从科尼岛到第42街,从“马克思的堪萨斯城”著名的圆桌,最终到安迪·霍沃尔王朝听政之处,他们的足迹地图遍及纽约。

在这个意识敏锐的时代,即将是诗人与音乐家的帕蒂,与即将是前卫摄影师的罗伯特浸润在诗歌,摇滚,美术与性政治中,他们相濡以沫,相互扶持。或许,正是这两颗赤忱的年轻之心在彼此触碰之中缔造的神话,令生活在平庸时代的我们心驰神往吧。

最后,可以告诉我你可曾站在书店读完过一本书吗?

(本文转自“理想国imaginist”)

| 理想国imaginist

知名文化品牌。想象文化与生活的另一种可能。 |

|

规划问道

规划问道